全人教育视角下高职社会工作专业“三二分段模式”反思

——基于广东省A高职院校的调查

林淼

全人教育视角下高职社会工作专业“三二分段模式”反思

——基于广东省A高职院校的调查

林淼

在建设宏大社会工作人才队伍背景下,社会工作高职教育继本科教育之后,如雨后春笋发展起来。但其人才培养多以技能为导向,忽视社会工作的教育特点。在对广东省A高职社会工作三二分段的人才培养的调研得到印证:中高职教育衔接存在断裂、专业教育缺失及忽视人格发展等问题。为此,构建全人教育的“身心灵”高职社会工作育人模型,能够促使高职学生在社会工作技能技巧,专业认同、社会责任感、人文情感,价值伦理和健全的人格等方面不断完善和发展。

全人教育 高职社会工作 三二分段

林淼,珠海城市职业技术学院,讲师(珠海 519090)。

一、问题提出

在国家大力推动社会工作发展的大背景下,社会工作人才队伍建设越来越得到党和政府的重视。从党的十六届六中全会提出“建设宏大社会工作人才队伍”①2006年10月11日,中国共产党第十六届中央委员会第六次全体会议通过了《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》,该决定明确提出“建设宏大的社会工作人才队伍”。的决策部署,到中央18部门《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》②2011年11月8日,中组部、民政部、财政部等18部委、社团联合会发布《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》,参见民政部网站:http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/fvfg/shgz/201111/20111100197275.shtm l.和中央19部门《社会工作专业人才队伍建设中长期规划》③2012年4月26日,中组部、民政部、财政部等19部委和群团组织联合发布了《社会工作专业人才队伍建设中长期规划(2011-2020年)》,参见民政部网站:http://www.mca.gov.cn/article/yw/shgzyzyfw/fgw j/201507/20150700850350.shtm l.的发布,再到2015年3月政府工作报告明确提出“发展专业社会工作、志愿服务和慈善事业”①2015年3月5日,李克强总理在第十二届全国人民代表大会第三次会议上作《政府工作报告》,提出“发展专业社会工作、志愿服务和慈善事业”。,从宏观上促进了社会工作人才队伍的发展。一方面,各地通过培训和考证实现传统社区工作者向专业社会工作人才的转变;另一方面,社会工作教育构建起中职、高职、本科和研究生多层次的人才培养格局。近年来,高职社会工作教育凭借其实务取向的办学规律和较高的就业稳定性,逐渐在社会工作人才培养中凸显其优势。截至2014年,我国已有一百七十多所高职院校开办社会工作专业教育(李昺伟,2014),并且仍处于上升中。广东作为我国社会工作发展的前沿,据不完全统计,截至2016年底,开办社会工作或相近专业的高职院校约30所左右②该数据估算自2016年12月广东省高等职业院校技能大赛社会工作实务技能赛项参赛院校数量,参见竞赛新闻:http: //www.zhcpt.edu.cn/info/1308/18598.htm.。随着高职社会工作专业教育逐渐成为社会工作人才培育的重要阵地,有关高职社会工作人才培养模式的讨论和研究也如火如荼。

早期的研究主要将研究议题集中于高职社会工作教育存在的问题和发展困境,例如人才培养目标的定位和特色、课程体系的设置、师资的专业化问题、实训环境和实践教学环节等(侯国凤、戴香智,2009;马天芳,2015;陈宇鹏,2015)。此外,基于社会工作专业明显的价值取向特征,也有研究指出专业教学中专业价值观教育的缺乏(傅芳萍,2015)。王雪莲(2012)通过对国内研究情况的分析,提出高职社会工作教育还处于起步阶段,社会工作教育的培养目标、教育理念、教育方法、课程开发等都处于探索阶段。经过多年探索,目前各地高职院校在社会工作专业课程体系设计与开发形成各自的特色。王艳丽(2015)认为社会工作专业的课程体系开发应在调查分析社会工作职业的岗位群,确定职业岗位的典型工作任务的基础上,分析工作任务应需的能力素质,构建基于工作过程的课程体系,搭建政校社、行校社“双三元”协同的实践教学平台,构建相关利益方参与的全过程质量评估体系。此外,也有研究者从拓宽高职社会工作毕业生就业面的角度提出通才教育模式,即指培养具有一定专业理论基础、较强的实践能力、较高的综合素质、可持续发展的应用型人才(陈宇鹏、佘曙初、董海宁,2013)。高职社会工作教学也逐步探索出符合高职特色的方式方法,例如基于PBL的高职社会工作专业教学模式改革(丁庆,2016)和基于项目导向的高职社会工作专业实践教学探索(刘春霞,2012)。由于实践教学一直以来都是高职社会工作教育的重要环节,也多有不同的探索和实践模式:“六面一体”高职社会工作实践教学模式构(吴丽月,2016)、“教、学、做”一体化实践教学模式(刘春霞,2013)、“贯穿实践教学培养目标,设计实践教学课程体系,建设实践教学实习基地,培养教师实践教学能力,加强实践教学制度建设等”的教学探索(项丽萍,2016)。

以上有关高职社会工作教育的研究集中于培养目标、师资条件、实践实训、校企合作、教学方法等方面,但其所研究的对象是普通的高职教育(即指普通高中毕业生通过高考录取为高职学生)。近年来,在职业教育迅猛发展的形势下,广东省鼓励中职学生通过自主招生、中高职衔接等不同路径升读高职院校。2010年,广东省启动职业院校对口自主招生三二分段试点工作,并于2012年在《关于开展2012年职业院校对口自主招生三二分段试点工作的通知》(粤教职函〔2012〕64号)中首次将社会工作专业纳入试点专业,指定由A高职院校和B中职院校开展对口试点。“中高职三二分段”(以下简称“三二分段”)指在中职学校和高职院校选取对应专业,制定中职学段(三年)和高职学段(二年)一体化的人才培养方案,分段开展教学活动(粤教职函〔2012〕64号)。目前有关高职社会工作三二分段的人才培养仍是新的探索和尝试,同时该研究主题也存在空白。

二、身心灵:全人教育视角的解读和框架建构

20世纪70年代,作为对盛行的工具主义和技术主义教育思想的批判,北美一些教育理论激进派借用人本主义、生态学、系统论等核心理念,发展出“以人的完整发展”为核心概念的学习理论。正如全人教育概念的创立者隆·米勒(Ron Miller)创办的第一份以研究全人教育为宗旨的专业期刊《交锋:寻求生命意义和社会公正的教育》所展现出来的教育核心要义,个人生命的价值和社会公正的追求被赋予了极高期望(刘宝存,2004)。尽管全人教育内涵存在不同理解,迄今为止,全人教育并未形成固定的概念,但其对教育的觉醒式思考却引发了人们对教育目的、教育本质和教育方法的审视。

隆·米勒(1991)的全人教育思想包含了进步主义、人本教育、开放教育、全脑开发教育、体制外教育、协同学习、地球教育等教育思维,深受荣格、马斯洛、罗杰斯等人的影响。从理论到实践,美国、加拿大等国家在早期迈出了重要一步,如人文主义教育、可选择学校、自由学校、瓦尔多夫学校等都受到全人教育理念的影响。此外,我国台湾、香港地区的许多高校也将全人教育理念融入办学宗旨,强调除专业技能以外的自信、终生学习、自我反思、自由思想、独立思考等培养目标。我国内地对全人教育的研究远未成熟,尚无实践的范本,但不乏从当前大陆教育现状入手讨论全人教育的价值和启示。文辅相(2002)认为“全人教育是指要把学生看成主体性的,有感情有智慧的人,要把学生培养成一个在生理与心理、智力与非智力、情感与意向诸方面协调发展的具有较高素质的人”。有学者指出,全人教育的目的是要根治工业革命所推崇的效率、确定性、程序性等“非人性”、“病态”的教育追求,“建立一种于生命、尊重人的潜能、促进人的整体发展的新型教育”(钟启泉,2001)。所谓完整的人,是指“躯体、心智、情感、精神、心灵力量融会一体的人”(刘宝存,2004)。近年来,有关全人教育的研究也引入高职教育中,对高职院校的办学定位,专业设置及教学方法等方面具有启示意义(冯莉,2011;华国振,2013;向健极,2014)。

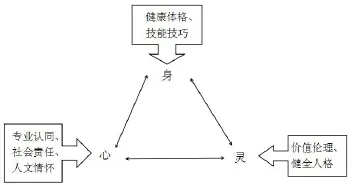

全人教育是对技术主义和工具化倾向的反思,但并不意味着技术教育不重要,技术技能的培养也是育人的重要组成部分。结合全人教育思想内涵中对生态系统论、人本主义的传承,对个体潜能发展的信任,对人与人、人与社会关系的重视,对生命意义的追求等,笔者发现其与社会工作的核心价值理念有共通之处。在梳理全人教育思想的基础上,将其与社会工作教育相融合,提出“身心灵”高职社会工作育人模型。

如图1所示,“身心灵”是全人教育模式的三个组成部分:“身”指个体健康的体格及与完成工作任务相关的技能技巧;“心”指个体的专业认同、社会责任感、人文情感;“灵”指价值伦理和健全的人格。社会工作具有“生命影响生命”的重要特质,要求社会工作者集“技能、情感、价值”于一身,这与全人教育理念相互契合。笔者将以此为框架,探讨及反思广东省A高职院校社会工作专业三二分段人才培养的问题。

图1 “身心灵”高职社会工作育人模型

三、课程、教学与人格发展:一项针对三二分段学生的调查

广东省A高职院校社会工作专业首届三二分段班共有13名学生,笔者自2015年9月起开展了为期一年半的跟踪式研究,并通过问卷调查、访谈、观察等方法,结合学生管理者、专业教师、学生等不同视角,从“身心灵”三维度探索高职社会工作三二分段人才培养模式的现状。

(一)重复课程与枯燥教学:中高职衔接的断裂

人才培养方案中最核心的部分是课程体系,课程架构、师资团队、教学方法等都直接决定了学生掌握专业知识和技能技巧的程度。

首先,根据调查结果反馈,学生对公共必修课的满意度最低,只有61.5%。在高职社会工作三二分段人才培养方案中,公共必修课指的是思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系、形势与政策、体育等课程,共需完成23个学分。3号受访者提到:“(我)想在大学学到更多专业性的东西,这些课程很无聊,浪费时间。”①3-JS-M此编码意思:数字代表访谈序号,英文字母代表被访者名字;“M”代表男性,“F”代表女性,下同。如受访者所言,他们对高职阶段的课程与中职阶段的差别化有一定的期待,并且赋予其更多的专业性特征,希望高职阶段的学习对其专业成长带来帮助。

问:“你更喜欢中职课程的原因是什么?”

答:“很好玩啊,像手语课可以学到很多东西,我们还能和聋哑人交流。还有手工课,会做很多小东西,都很有用。”(8-SY-F)

问:“你最喜欢的高职课程是什么?”

答:“算是这学期的《养老护理》吧,老师教我们怎么给卧病的人翻身、喂东西吃,还让我们自己实操,能学到东西也挺好玩的。”(11-DY-F)

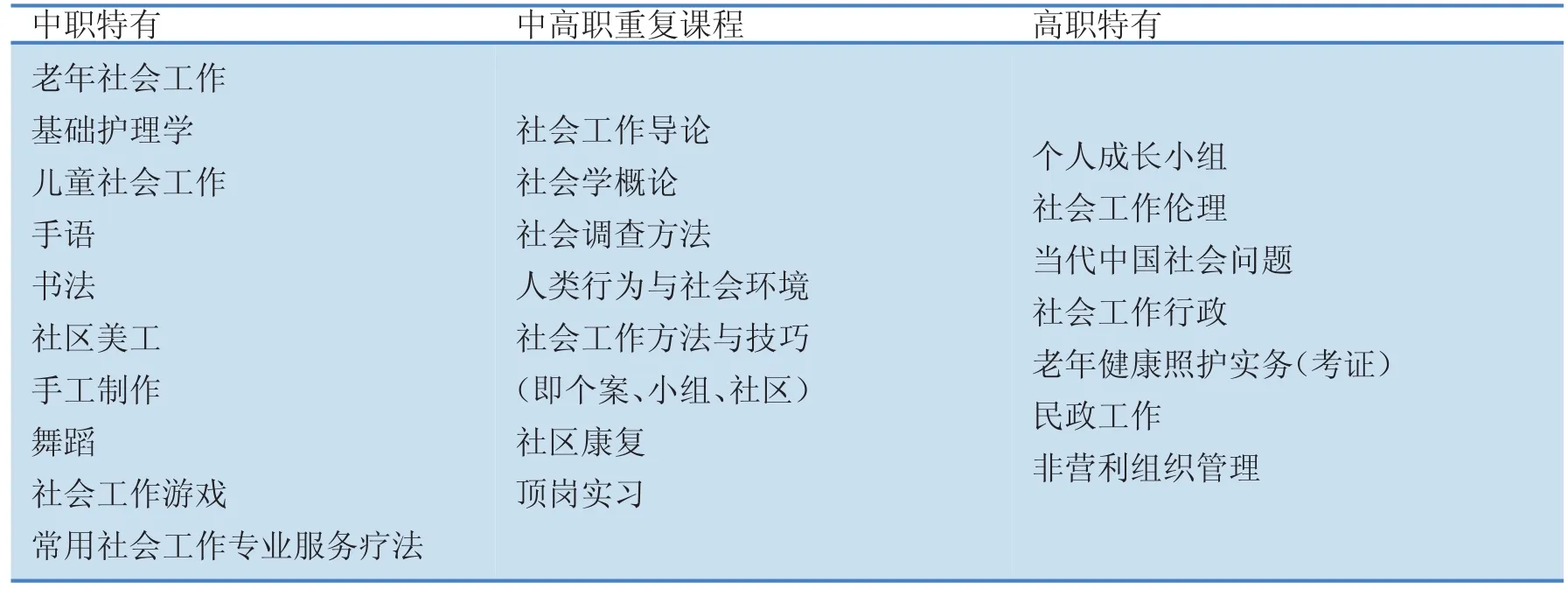

表1 被调查对象中高职阶段专业课程对比

其次,中高职课程的重复现象明显。由于被调查对象中职阶段的专业就是社会工作,因此课程设置与高职阶段大同小异,导致被访者产生“又要学一遍”(1-QY-F)的抗拒和无奈。如表1所示,笔者对比了A高职院校社会工作专业与B中职院校社会工作专业的课程结构,发现确实存在同质化现象,且重复的课程以社会工作专业性强的核心技能课程为主。此外,被访者也反映中职阶段的课程设置更能引发学习兴趣,符合中职生个性发展的特点。

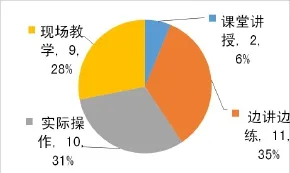

另外,高职阶段教学形式和教学方法枯燥,学生希望增加实训课程。根据问卷调查,有92.3%的学生希望弱化理论类的课程,84.6%的学生认为还需要开设新的课程,主要是应用类的。同时,被调查对象喜欢的教学形式主要是边讲边练和实际操作、现场教学,如图2所示。

图2 被调查对象喜欢的教学形式比例图

问:“同时给普高班和三二分段班的学生上课,你感觉后者有什么特征?”

答:“他们不喜欢你大段大段地讲,很快就开始在下面玩手机或者低下头,但是你一旦给他们布置什么任务,他们会很快动起来,而且很投入。”(14-YH-F)

问:“你为什么不喜欢高职阶段的某些课程呢?”

答:“老师太喜欢说理论了,听不懂啊,还不如让我们做,像个案课以前我们中职是有那种双面镜的教室的,老师会一个一个教我们怎么对话,但是现在都没有什么练习的机会。”(5-JY-F)

从任课教师和学生的访谈中,笔者发现三二分段学生相比于普高班学生的学情特点有所差异:理论基础薄弱、动手能力强。也正因为这样的特点,高职阶段的人才培养重点增设三二分段学生的社会工作理论、管理学、机构行政、价值伦理等方面的课程。显然,学生的学情特点和对学习的期待与高职阶段的课程体系和教学方法之间是不匹配的。

(二)价值理性与工具理性:专业认同教育的疏忽

人才输出的去向一直是困扰社会工作教育的一大难题,毕业生就业的专业对口率成为决定院校是否继续招生的重要指标。有关社会工作专业认同的研究都指出,专业认同与社会工作专业学生的职业选择呈正相关关系(陈清丹,2005;林诚彦、张兴杰、曾细花,2013)。因此,A高职院校为了严格守住社会工作生源,借助新生入学教育、行业前景分析、组织机构参观等形式提高学生的专业认同。

问:“在专业认同教育部分,你们对普高和三二分段学生的做法是一致的吗?”

答:“当时一开始两个班是合并在一起的,后来由于教学计划的更改才独立出来。那时候都是一样的,都在一起(进行)。”(15-YJ-F)

答:“一样,三二分段班以前就是学社会工作的,高职还继续学这个,其实我们觉得他们的专业认同教育好做一些。”(17-YG-F)

从访谈中笔者发现,高职社会工作专业教师对三二分段学生在专业认同方面有着前设的期待,这种期待源自于生源自身的特色,默认了就读社会工作专业的中职生是建基于“喜欢”、“热爱”、“认同”专业而选择继续就读,是一种价值理性的选择。

问:“根据你对班里同学的了解,有多少人愿意毕业后继续做社会工作者?”

答:“好像男生基本上都不会吧,女生这边有两三个在准备考专插本,其他的据我所知也都想做点别的(工作)。”(8-SY-F)

问:“我很好奇为什么你们都会选择继续读社会工作呢?”

答:“学历啊,中职太低了。”(5-JY-F)

答:“不想这么快出来工作,有个机会继续读书。”(10-ZH-M)

答:“学历,可惜来了这里不能转(专业),我想读新媒体。”(2-YS-F)

根据三二分段学生的反馈,他们选择继续就读高职社会工作的原因并非如教师所预期的那样,更多的是一种工具理性的选择。于是这种教育期待的不一致反映在课程体系和教学规划中,是教育者对学生专业认同教育的疏忽。另外,从表面上看,中职学生似乎对高职阶段的学习拥有了自主选择的机会,实际上中高职衔接的制度和政策安排却将这种自主排除在外,唯一的选择仅仅是试点高职院校的试点专业。

(三)排斥与标签:个体人格发展的忽视

作为新的招生模式探索,A高职院校在对首届三二分段的班级管理方面经历了先合班再分班的尝试,目的是教学的针对性和区别化。这个新班级的出现带动教学团队对课程和教学的重新设计,避免与普高班重复的教学内容,同时也将该班级逐渐边缘化。

问:“在学生管理方面,两个班级有什么不同的地方?”

答:“‘3+2’(三二分段)的学生在中职就是认识的,可以说他们凝聚力强,但在别的班级看来,就会觉得‘小团体’……纪律比较差,经常有老师反映迟到啊玩手机啊……”(16-QL-F)

问:“你清楚先合班再分班的过程吗?”

答:“清楚,听说是有老师反映我们的基础不一样,不适合合班上课,后来就分开上了,班主任也换了。”(3-JS-M)

答:“知道大概的情况吧,但是感觉就像‘小白鼠’一样,我们也挺无奈的。好像我们和其他社会工作班的学生不一样。”(11-DY-F)

问:“如果可以提一个建议,你希望学校做出哪些改变?”

答:“希望有些老师不要用有色眼镜看我们,希望以后中职学生(升读高职)可以得到一样的尊重。”(12-JY-M)

基于教学计划的稳定性和教学管理的便利化,合班式教学在早期发挥了显著作用,但随着学生自主意识和个性化发展需求的涌现,同质化教学出现了明显的弊端,从而促成了分班改革。这个改革过程本身是一种进步,但是对于在日常教学中受到标签化和“有色眼镜”看待的学生而言,却在心理上形成一种无形的区隔,一方面是区别于大众的排斥感,另一方面来源于身份特征的不自信及其固化。

四、互嵌、行动、增能:全人教育视角的启示

依据前文笔者提出的社会工作全人教育框架,结合研究中所发现的问题,本文提出“互嵌、行动、增能”三维育人模式,从课程体系、实践教学、个体发展等角度回应全人教育视角的理念。

(一)互嵌:构建中高职一体化人才培养模式

从A高职院校社会工作专业三二分段的调查分析中发现,“三二分段”这一新的人才培养形式是依附于原有的人才培养模式的,从课程体系、班级管理到课程标准、教学进度等大都沿袭普高班的模式。因此从人才培养质量的角度出发,构建中高职一体化的人才培养模式势在必行。

互嵌,指的是中职阶段和高职阶段的人才培养目标、课程设置、课程标准、教学内容、实习实训等方面的差异化与连续性,两个阶段是彼此联系的而非区隔独立的,同时高职阶段又必须体现其进阶性。一方面,高职院校需与中职院校共同商讨制定专属于中高职三二阶段班级的人才培养方案,体现中职阶段的基础性和高职阶段的提升性,呈现递进式课程分布。中等职业教育是职业基础教育,侧重的是社会工作基础知识,培养学生具有扎实的文化理论知识和一定的专业理论和专业技能基础,同时强化专业认同和专业价值伦理教育。高等职业教育则是在原有中职的基础上,有效拓展和提升学生的社会工作专业理论水平,增强专业操作能力,偏重的是实践能力和应用,锻炼学生在真实的工作情景中能运用所学的个案、小组、社区工作的知识以应对工作需求,强化专业技巧应用能力和实务过程中的沟通能力,培养较高层次的社会工作技能型人才和管理型人才。另一方面,动态式的交流反馈是实现互嵌的重要渠道。中高职师资的交互式协调、人才培养效果的阶段性研讨、中高职学生的经验式互访等工作机制,都将有效促进人才培养的连贯性和进阶性。此外,在课程标准和教学内容的模块选取方面实现互嵌,制定以5年为一个周期的授课计划,避免重复课程及重复教学内容。高职院校教师根据中职生源的学生特点来设计课堂和教学方法,提高学生的参与性和课堂投入度。

(二)行动:搭建以实践教学为主的育人平台

社会工作是一门应用型学科,强调专业知识的转化、专业价值的内化和服务技能的运用。张和清(2015)在梳理总结多年的社会工作实践时提出“社区实践的感受力是从事社会工作的开始或行动研究的起点,更是持续推动专业实务和行动研究的原动力”。社会工作的本质属性是实践性,专业认同也是建基于身处社区和社会、在与服务对象、普通群众的互动中逐渐感同身受并内化于心。因此,行动取向的人才培养不仅是知识技能的训练和应用,更是培养专业认同的重要渠道。

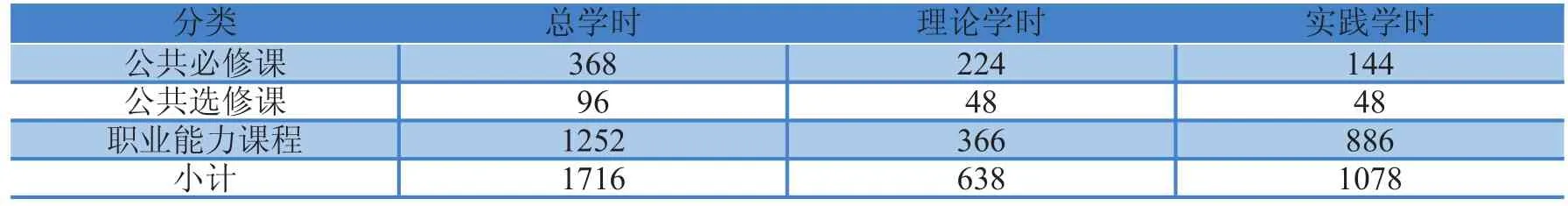

高职社会工作教育旨在培养掌握专业知识和服务技巧的技能型人才,更应加大实践教学和实训指导,既是对专业人才培养目标的回应,也更符合三二分段学生的学习兴趣和学情特征。在教育部等部门明确提出“高职高专类专业不少于总学分(学时)的50%”①2012年2月3日,教育部等部门于发布的《关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》(教思政〔2012〕1号)。指出,“要强化实践教学环节,各高校要结合专业特点和人才培养要求,分类制订实践教学标准,增加实践教学比重,明确规定人文社会科学类本科专业不少于总学分(学时)的15%、理工农医类本科专业不少于25%、高职高专类专业不少于总学分(学时)的50%。”的政策指导下,高职院校加大了人才培养方案中实践学时的比重,以A高职院校社会工作专业三二分段的人才培养方案为例,如表2所示,实践学时已然超过总学时的50%,但调研结果显示学生仍旧感觉到理论课时的超负荷。根据笔者的教学经验,教师依据课程标准规划理论与实践教学的学时分配,但由于目前院校教学管理部门无法有效考核教师的实践教学环节,在具体的执教过程中仍然拥有较大的自由裁量权。因此,两级院校应把阶段性实践教学活动放在课程教学的重要位置,一方面加大实践教学的学时,另一方面提高实践教学的质量。高职院校应充分利用校外社会工作行业资源和校内实训基地,运用“双师型”教师队伍的优势,把课堂迁移至社区和真实的社会环境,提高学生的社会问题感受力和社会学的想象力;加强学生真实工作环境的技能训练和模拟,同时做好顶岗实习跟踪式指导,使得“学中做,做中学”的教学形式真正提高社会工作学生的行动力。

表2 A高职院校社会工作专业三二分段课程学时分配

(三)增能:营造平等与尊重的学习氛围

毕仁(Butrym,1979)将社会工作的哲学思想来源归纳于三个基本的假设:“对人的尊重、相信人的独特个性、坚信人有自我改变和不断成长进步的能力”。这些核心思想与社会工作实践中的增能理论不谋而合,强调“社会工作者针对服务对象所采取的一系列活动过程,目的在于减少污名成员群体因负面的评价而形成的无力感(Soloman,1976)。”增能理论被广泛运用于社会工作针对弱势群体的服务,使得被污名化的服务对象通过个人、人际和政治层面重新认识自我,并重拾自信与自尊。

社会工作教育的目的不仅培养具备专业知识的技能型人才,也承担着社会工作专业价值理念传播的使命,后者恰恰是最难实现的。社会工作教育应将课堂作为培养具有“关怀之心”和“批判之眼”的社会工作者的地方,才能落实道德实践和政治实践的社会工作精神(杨静,2014)。首先,社会工作教育者需要自省,专业价值理念的认可与接纳不可能只是借助课堂的传授,这个过程是潜移默化的,是贯穿于课堂情境、行动场域和实务教学的,更在于学生对自我、他人与环境的感知和反馈。在一个充满排斥和标签的成长氛围中学生如何学习平等与尊重。古学斌(2011)在提出三重能力建设的社会工作教育模型时提到:“当学生的能力被建立之后,不管他将来是否从事教育工作还是前线实务工作,他同样能够去建立自己的学生和服务对象或社区的民众的能力。”这启示教育者,在现有的学历分级语境下,对于高职社会工作专业三二分段的学生,教育者更应该将公平、尊重等价值内化为教学理念和教育态度,发掘学生的潜能优势,创造平等的发展机会,提升学生的自我价值感。

[1]陈清丹,2005,《社会工作专业学生对专业认同的调查——对北京地区三所高校的调查研究》,《中华女子学院学报》第S1期。

[2]陈宇鹏,2015,《基于校政企合作的地方高职社会工作专业人才培养模式》,《教育与职业》第1期。

[3]陈宇鹏、佘曙初、董海宁,2013,《地方高职院校社会工作专业课程体系设置探索与实践》,《中国职业技术教育》第8期。

[4]丁庆,2016,《基于PBL的高职社会工作专业教学模式改革初探》,《知识经济》第9期。

[5]傅芳萍,2015,《我国高职院校社会工作专业教育的困境探析——以广东省内高职院校为例》,《顺德职业技术学院学报》第4期。

[6]冯莉,2011,《论高职教育的全人教育观》,《哈尔滨学院学报》第6期。

[7]古学斌,2011,《三重能力建设与社会工作教育》,《浙江工商大学学报》第4期。

[8]华国振,2013,《全人教育思想对我国当前高职教育的启示》,《科技经济市场》第10期。

[9]侯国凤、戴香智,2009,《高职社会工作专业人才培养模式的探索与实践》,《高等职业教育—天津职业大学学报》第1期。

[10]李昺伟,2014,《专业的良心:转型时代中国社会工作的守望》,北京:社会科学文献出版社。

[11]林诚彦、张兴杰、曾细花,2013,《专业认同影响从业意愿路径的实证分析——以社会工作专业为例》,《高教探索》第3期。

[12]刘宝存,2004,《全人教育思潮的兴起与教育目标的转变》,《比较教育研究》第9期。

[13]刘春霞,2012,《基于项目导向的高职社会工作专业实践教学探索——以北京政法职业学院社会工作专业为例》,《北京政法职业学院学报》第2期。

[14]刘春霞,2013,《高职社会工作专业“教、学、做”一体化实践教学模式的探索与实践——以北京政法职业学院为例》,《河南财政税务高等专科学校学报》第6期。

[15]马天芳,2015,《广州高职院校社会工作专业人才培养模式分析》,《淮南职业技术学院学报》第2期。

[16]谭敏,2008,《台湾地区全人教育理念评析》,《复旦教育论坛》第4期。

[17]王雪莲,2012,《国内社会工作专业教育研究述评》,《法制与社会》第19期。

[18]王艳丽,2015,《高职社会工作专业课程开发实践》,《职业技术教育》第17期。

[19]文辅相,2002,《文化素质教育应确立全人教育理念》,《高等教育研究》第1期。

[20]吴丽月,2016,《“六面一体”高职社会工作实践教学模式构建与实施》,《长沙民政职业技术学院学报》第3期。

[21]向健极,2014,《“全人教育”视角下的高等职业教育》,《中国成人教育》第6期。

[22]项丽萍,2016,《高职社会工作专业实践教学改革探索——以义乌工商职业技术学院为例》,《兰州教育学院学报》第3期。

[23]杨静,2014,《社会工作教育需要知行合一的教育行动者》,《中国青年政治学院学报》第2期。

[24]张和清,2015,《知行合一:社会工作行动研究的历程》,《浙江工商大学学报》第4期。

[25]钟启泉,2001,《“整体教育”思潮的基本观点》,《全球教育展望》第9期。

[26]Edward T.Clark,Jr.2002,Designing&Implementing An Integrated Curriculum:A Student-Centered Approach.Bran⁃don,VT:Holistic Education Press,P8-17.

[27]Ron Miller.1991,New Direction in Education:Selections from Holistic Education Review.Brandon,VT:Holistic Edu⁃cation Press,P2.

[28]Ruth Steele.1993,Holistic Education:Principles,Perspectives,and Practices.Brandon,VT:Holistic Education Press,P156-160.

[29]Solomon B.B.1976,Black Empowerment:Social Work in Oppressed communities.New York:Columbia University Press,P38.

[30]Zofia T.Butrym.1979,The Nature ofSocialWorker.London:Macmillan,P42.

编辑/程激清

2015年珠海城市职业技术学院立项课题“社会工作专业‘三二分段’人才培养模式探索”(编号:20151231)阶段性成果。

C916

A

1672-4828(2017)02-0090-09

10.3969/j.issn.1672-4828.2017.02.012