城市外来务工人员的精神健康:制度合法性压力、社会支持与迁移意义

陆文荣 卢汉龙 段 瑶

城市外来务工人员的精神健康:制度合法性压力、社会支持与迁移意义

陆文荣 卢汉龙 段 瑶

本文使用2013年全国七城市“流动人口管理和服务对策研究”调查数据,将城市外来务工人员的精神健康状况置于制度合法性压力下来理解,发现工作稳定性、劳动权益、住房压力、社交压力、歧视压力和子女入学压力均对外来务工人员的精神健康产生了显著影响,基于初级社会关系网络的非正式社会支持则构成外来务工人员精神健康的保护性因素。此外,作为迁移意义的生活改善认知亦缓解了外来务工人员的精神健康问题。最后呼吁从积极的社会政策和体制改革方面回应外来务工人员的精神健康问题。

精神健康 制度合法性压力 社会支持 迁移意义

陆文荣,杭州市社会科学院研究人员,华东理工大学社会学专业博士研究生(杭州 310006);卢汉龙,上海社会科学院研究员,中国社会学会原副会长;段 瑶,上海社会科学院社会学研究所硕士(上海200020)。

一、引言

2016年8月某知名电子产品代工企业郑州厂区发生员工跳楼事件,这是继2010年该企业一线工作人员11连跳之后的又一悲剧性事件。当时城市外来务工人员的精神健康状况一度受到各级政府部门、企业管理层、学术研究者和民众普遍的关注。但是,流动人口研究的城市取向、制度取向和社会网络取向①导致精神健康这一研究议题未得到持续跟进。笔者在中国知网数据共搜索到以农民工、精神健康为篇名的研究文献6篇,以外来人口、精神健康为篇名的研究文献1篇,以农民工、精神健康为关键词的研究文献4篇。可见,学术界关于外来务工人员精神健康的研究较匮乏,亟待加强。本文将使用2013年全国七城市流动人口调查数据,揭示外来务工人员的精神健康现状、求助途径、结构性困境与保护性因素。

①王道勇指出,城市取向的研究主要关注农民工和流动人口如何适应城市并融入城市;社会网络取向的研究主要关注农民工和流动人口所拥有的社会关系网络、组织化状况等对其就业、社会交往、身份认同、消费等影响;制度取向则关注农民工和流动人口在城市面对的制度限制,比如户籍、就业、社会保障等制度安排。

二、文献回顾和研究假设

(一)社会学研究精神健康的基本视角

心理学和医学倾向于把精神健康作为一种身体或心理的疾病看待,对其影响因素聚焦于精神病患者个体的生理学特征、心智过程,并基于此形成了许多“个人中心”的分析范式。社会学家则认为其无法解释精神健康的群体性分布,进而提出从社会结构角度出发研究精神健康问题。与心理学将结构因素视为前置因素不同,社会学尤其强调社会安排对个体的限制作用,具体为对个体的目标和动机的形塑作用。个体所处的社会情境则成为社会学分析精神健康的重点。社会学家相信,唯有如此才既能够解释个体的痛苦,又能够把痛苦及其背后的可能存在的更强大的力量联系起来(Armstrong, David,2003)。

追溯社会学的研究传统可知,早在古典社会学时期,社会学科就已经确立了对精神健康研究的“社会中心”范式。马克思在《1844年经济学-哲学手稿》(马克思,1979:47)中就曾论述到,“劳动者在自己的劳动中并不肯定自己,而是否定自己,并不感到幸福,而是感到不幸,并不自由地发挥自己的肉体和精神力量,而是使自己的肉体受到损失、精神遭受摧残。”由此可见,马克思特别关注资本主义生产体系下劳动过程和工作场所对工人阶级身体健康状况的影响。同样,迪尔凯姆(1996)发现,社会因素比个体生理因素和心理因素更能够解释自杀行为的群体分布差异性,即社会失范是自杀的重要原因,而社会整合程度的提高则会降低自杀率。

总之,社会学在精神健康研究领域的出场实现了精神健康研究范式由“个人中心”到“社会中心”的转换。个体所处的社会结构及其对精神健康的作用机制成为国内外社会学界分析精神健康的主要思路。

(二)社会学视野下精神健康的实证研究

这里主要回顾国内流动人口/农民工、国外移民以及其他特定群体(流动儿童、大学生等)精神健康的相关研究文献,以便于提出本文的分析框架与研究假设。

11..社会人口特征与精神健康。社会学虽然反对心理学对精神健康研究的“个人中心”分析范式,但是却并不否认精神健康在社会人口特征上的诸多差异现实。诸多经验研究的结果证实:性别、婚姻、年龄、文化程度等与精神健康表现紧密相关。

郭星华、才凤伟(2012)关于新生代农民工精神健康状况的研究发现,男性比女性更容易发生抑郁,年龄越大、教育程度越高,发生抑郁的可能性越大。何雪松、黄富强、曾守锤(2010)关于城乡流动人口的研究发现,对于男性流动人口而言,婚姻和工作类型对其精神健康有显著影响,而对女性流动人口而言则不显著。即,从事制造业劳动的已婚男性比那些从事服务性工作或自雇的单身男性更可能产生精神健康问题。刘林平、平雍昕、舒玢玢(2011)关于长三角和珠三角劳工的研究发现,年纪较轻的劳工、男性劳工、未婚劳工的精神健康处于高危状态的比例较高。胡荣、陈斯诗(2012)关于厦门市外来务工人员的研究发现,男性农民工、年纪较大的农民工和已婚的农民工的精神健康水平较好。聂伟、风笑天(2013)关于珠三角劳工精神健康的研究发现,人口特征变量对农民工精神健康的解释力达到1.72%,男性农民工、已婚农民工的精神健康状况较好,而年龄较大的农民工精神健康状况较差。赵延东(2008)关于城乡居民身体和精神健康的研究发现,男性精神健康状况优于女性,城市居民中“有配偶”起着显著提高精神健康的作用,农村居民中则没有表现出这种显著影响。

22..迁移压力与精神健康。移民研究指出,迁移是一个充满压力并不断调适的过程。迁移压力在移民精神健康研究中得到了足够多的关注,并且总是作为精神健康的负面影响因素出现的。黄富强系统总结了西方关于迁移压力的研究,认为主要集中在四个方面:生存议题、失落、文化差异和期望(Wong F.K.D,1997)。何雪松、黄富强、曾守锤(2010)的关注则主要集中在经济与就业压力、文化差异、缺乏社交生活、人际冲突等五个方面。刘东(2008)对迁移压力的测量包括生活压力、生活方式压力、情感压力、工作压力和家庭压力。刘玉兰(2011)对新生代农民工压力的测量包括迁移感受、工厂体验、经济和就业压力三个方面。胡荣、陈斯诗(2012)对迁移压力的测量主要依据农民工等在“我受到老板剥削”、“社会很不公平”、“收入没有体现劳动价值”、“城市排斥”、“城市里低人一等”等评价得分。研究者们把变量纳入分析模型的方式也不同,何雪松、刘东和胡荣都是把压力得分汇总作为一个连续变量纳入精神健康的回归模型,而刘玉兰则把压力做类别化处理。显然后者可以展现更为详细和具体的信息。

33..工厂体制与精神健康。企业是外来务工者的主要生产和生活空间,对其精神健康研究必须考虑到工厂体制。马克思就非常重视工作场所和劳动过程对工人精神健康的消极影响,布雷弗曼和布洛维基本延续了马克思的这种关注,特别是布洛维提出并系统论述的“工厂政体”的概念,对中国社会学界关于劳工和农民工的研究产生了极大影响。郑广怀(2010)系统梳理了国内外精神健康研究的相关文献,指出影响员工精神健康的因素可以区分为企业的管理体制(工作要求与工作控制、组织公平、工作负荷、雇佣期限、社会支持等)和员工劳动权益两个层面。基于社会学的立场他提出了一个分析员工精神健康的综合框架,即同时关注微观的劳动权益和管理体制、宏观的劳动权益和管理体制四个结构性因素带给员工精神健康的影响。最后,他结合中国情境指出中国劳工精神健康的四个消极影响因素:劳动权益的普遍侵犯、独特的工厂体制、流动的劳动力体制和工会的有名无实地位。郑广怀的上述假设很快就被大样本调查数据所验证。刘林平、雍昕、舒玢玢(2011)对2010年珠三角和长三角问卷调查数据统计分析发现,超时加班、工作环境有危害和强迫劳动会恶化外来工精神健康状况。梁宏(2014)使用同一数据库所做的农民工精神健康代际比较分析也显示,每周上班天数越多,精神健康状况越差。

44..社会支持与精神健康。社会支持是一个人调动社会关系网络所获得的能够提高生活控制能力、缓解精神紧张、减轻心理应激反应的重要资源,通常被视为精神健康的保护性因素(张羽,2007)。许多心理学研究已经表明,有良好社会支持的个体具有更高的主观幸福感(张羽,2007),预示了更好水平的精神健康。Haines和Hurlbert(1992)对社会网络与社会支持做了区分,认为社会支持是个体通过自己所处社会环境/结构实际获得的资源,但是社会网络则是对这种环境/结构的描述。所以在经验研究层面就出现了关于社会支持与精神健康关系、社会网络与精神健康关系两种研究思路。赵延东(2008)在国内较早对社会网络与居民身心健康关系做了探讨,指出个人的网络规模对身体健康和精神健康都发挥积极作用。胡荣、陈斯诗(2012)的研究发现,与同事和邻居交往有利于个体的精神健康,与本地人交往则不利于个体精神健康,社会网络的异质性对农民工群体精神健康的影响是负面的。何雪松、巫俏冰、黄富强、肖丽娜(2008)基于流动儿童的研究发现,社会支持水平越高,流动儿童的精神健康状况越好、抑郁程度越低。他还指出了社会支持充当学校环境与精神健康之间的中介变量,比如良好的师生关系会提升儿童对社会支持水平的感知,从而减轻其抑郁状况。郭星华、才凤伟(2012)基于北京和珠三角的样本研究发现,自发组织的群体性交往缓解了新生代农民工的抑郁状态,而企业组织的群体性交往则没有影响。刘林平、郑广怀、孙中伟(2011)的研究发现,与本地人交往是影响精神健康的显著性因素,而组织化参与、企业内部是否有朋友、老乡关系并没有有效缓解外来劳工的精神健康,老乡关系甚至和工厂内部的等级关系、竞争关系扭结在一起,转化为外来劳工的新压力源。何雪松、黄富强、曾守锤(2010)基于上海外来人口样本发现,来自家人、朋友、同事和老乡的支持对精神健康有积极作用。但是他雄辩地指出社会关系既是支持源也是压力源的双重功能。刘玉兰(2011)的研究发现,社会支持对新生代农民工的精神健康影响不显著。刘林平、郑广怀、孙中伟(2011)也指出社会网络对调节外来劳工精神健康作用甚微。郑广怀(2010)基于行动社会学的立场,提出工会应该在改进劳工权益从而提升员工精神健康方面发挥更大的作用,显然这里是把工会作为一种重要的社会支持资源看待。张海波(2012)也指出,单位的支持、政府的公共服务资源均对新生代农民工的幸福感具有积极作用。

55..迁移意义与精神健康。移民如何看待迁移过程及其所处社会结构困境,会对其精神健康产生重要影响。积极面对生活境遇并怀揣梦想努力奋斗的个体,会有较高水平的精神健康,维持一种意义或保持生活目标对于生存和自我实现非常关键,认同移民是“命运安排”与精神健康呈显著负相关(Ruback,R.B.,J.Pandey,H.A.Begum&N.Tariq,2004)。还有研究显示,相信在迁入地有更好的教育、就业和经济发展机会,会导致较好的精神健康(Watkins,R.A.J.Plant,D.Sang,T.O’Rourke,V.Le,H.Nguyen&B. Gushulak,2003)。何雪松(2006)较早将迁移意义引入国内流动人口研究。他发现,寻求意义对香港移民妇女应对生活困境和心理压力是重要的。他的另一项研究指出,迁移意义的未来取向因子①移民将迁移理由归结为争取自己或孩子更好的未来,从而合理化自己当前的生存结构困境。对于上海外来人口的精神健康具有重要的缓解作用,且通过社会支持这个中介变量实现(何雪松、黄富强、曾守锤,2010)。刘玉兰(2011)指出农民工的迁移感受,包括日常生活条件满意度、公平感越强、身份包容度越高,精神健康状况越好。

综上所述,社会学对流动人口/农民工的精神健康的研究可以归结为三个方面:(1)社会人口特征对精神健康的影响,主要关注性别、年龄、婚姻状况的影响。(2)社会结构因素对精神健康的影响,主要关注迁移压力、工厂体制、劳动权益、社会网络、住房制度等。(3)已有研究开始关注迁移意义对精神健康的影响,但是这种探索是初步的。

(三)本文研究思路与研究假设

本文主要考察城市外来务工人员精神健康的现状与影响因素,特别关注来自制度合法性压力、初级社会关系网络和生活改善的影响。制度合法性压力主要是指城市外来务工人员由于缺少户籍制度的合法性保障,从而在城市工作与生活中面临的种种压力。这种制度性的压力可以是社会性的,比如难以融入本地生活,受到雇主不公平的对待;可以是心理上的,比如感受到本地人的歧视,工作导致的焦虑;可以是实际生活中因为没有城市户籍而面对的种种麻烦,比如子女入学困难等。本文将制度合法性压力具体化为工作领域的工作稳定性、劳动权益和生活领域的住房压力、社交压力、歧视压力和子女入学压力,认为其必将影响外来务工人员的精神健康。

如果制度合法性压力构成外来务工人员精神健康的风险因素,那么初级社会关系网络作为非正式社会支持系统和生活改善(迁移意义)将会缓解他们的精神健康状况,构成精神健康的保护性因素。

本文的主要假设包括:

假设1:工作稳定性越好,外来务工人员的精神健康状况越好。

假设2:劳动权益越好,外来务工人员的精神健康状况越好。

假设3:住房压力越大,外来务工人员的精神健康状况越差。

假设4:社会交往压力越大,外来务工人员的精神健康状况越差。

假设5:歧视压力越大,外来务工人员的精神健康状况越差。

假设6:有子女入学压力者,外来务工人员的精神健康状况更差。

假设7:来自初级社会关系网络的非正式社会支持会提升外来务工人员的精神健康。

假设8:生活改善有助于缓解外来务工人员的精神健康。

三、抽样和测量

(一)抽样

本文所用数据来自2013年8~10月份针对全国7城市①七城市包括上海、广州、天津、武汉、成都、兰州、哈尔滨。外来务工人员的调查,调查对象为具有正式工作的外来人口,主要包括农民工和受过大学教育的白领。调查由七个城市的7所大学合作完成,分别是华东理工大学、中山大学、南开大学、华中师范大学、四川大学、兰州大学、哈尔滨工业大学。

缺乏外来务工人员总体的抽样框使得调查很难严格遵守随机抽样原则②这也是几乎所有的流动人口或边缘人群的抽样调查中曾经遇到的问题(Salganik,2004)。,而是采取滚雪球与偶遇抽样相结合的方法。为了最大可能扩大群体的多样性和代表性,课题组根据7个城市政府部门公布的人口统计数据作为参数进行配额,控制了性别、行业等指标进行抽样,并做出如下规定:企业规模在30人以下的,只做1份;企业规模在30~299人之间的可做3份,规模在300人以上的,则可做5份,多份问卷须选择不同性别、工种、年龄或来源地的外来移民。问卷长度约为16页,每份问卷大约需要30~40分钟填答完毕。问卷详细询问了被访者的个人基本特征、家庭情况、工作与生活情况等问题。最终,在7个城市获得了3588个样本,本研究只分析其中的受雇蓝领职业群体,不包括白领职业群体,也不包括非正规就业群体,共1469个,主要是指从事体力劳动和专业技术工作的产业工人阶层。样本分布情况如表1所示。

表1 样本分布情况(N=1469)

(二)测量

对精神健康状况的测量:课题组在问卷中设计了一组共7个项目的精神健康量表,包括:经常因担忧某些事情而失眠,总是感觉到生活中压力很大,经常做事时不能集中注意力,觉得心情不愉快,对未来的生活没有信心,觉得生活没啥意义,感到自己很没用。调查员询问被访者在过去一个月内是否出现这种感觉以及频繁程度,项目得分“1~4”,分别表示“几乎没有、偶尔有、经常有、很频繁”。我们将7项得分相加构成了被访者的精神健康状况得分,得分越高表示精神健康状况越差,作连续变量处理。

对工作稳定性的测量:调查员分别询问被访者未来一年内主动离职的可能性和未来一年內被解雇或辞退的可能性,答案选项“1~4”,分别表示“非常大、较大、较小、非常小”。我们将两项得分相加构成被访者的工作稳定性得分,分数越高表示工作越稳定,作连续变量处理。

对劳动权益的测量:课题组在问卷中设计了另一组共7个项目的量表,包括:经历过强迫加班,冒险作业,被搜身、搜包,被管理人员侮辱,工作环境对身体有害,拖欠工资,遭遇工伤、职业病。调查员询问被访者过去半年是否经历过上述情况,0代表经历过,1代表没有经历过。将7项得分相加构成被访者的劳动权益得分,得分越高表示劳动权益状况越好,作连续变量处理。

对住房压力的测量:1.被访对目前的居住状况是否满意,答案选项“1,0”分别表示“不满意,满意”。2.被访是否感觉居住环境太差,答案选项“1,0”,分别表示“是,否”。将被访的两个答案选项相加得到住房压力得分,分数越高表示住房压力越大,作连续变量处理。

对社交压力的测量:1.与同事交往困难。2.与邻居交往困难。3.本地人对外地人不友好。答案选项均为“0,1”分别表示“否,是”。将被访的3个答案选项相加得到社交压力得分,分数越高表示社交压力越大,作连续变量处理。

对歧视压力的测量:1.是否遭遇户籍歧视。2.是否遭遇地域歧视。3.是否遭遇被别人看不起。4.是否遭遇别人欺负。答案选项均为“0,1”分别表示“否,是”。将被访的4个答案选项相加得到被歧视压力得分,分数越高表示被歧视压力越大,作连续变量处理。

对子女入学压力的测量:是否遭遇子女入学难问题,答案选项“0,1”,分别表示“否,是”,是二分类变量。

对社会关系的测量:1,企业之中有没有朋友。2.企业之中有没有老乡。3.目前工作城市之中有没有家人(亲戚)。4.目前工作城市之中有没有朋友。5.日常生活中是否与老乡频繁往来。答案选项均为“0,1”分别表示“否,是”。将被访的5个答案选项相加得到社会支持得分,分数越高表示社会支持越多,作连续变量处理。

对迁移意义的测量:进城务工后生活水平是否有所改善,答案选项0代表下降或没有变化,1代表改善,是二分类变量。

表2 自变量和因变量的分布情况

四、统计分析

(一)外来务工人员精神健康的描述性分析

1.生活压力大是外来务工人员精神健康的主要表现

表3显示,接近10%的外来务工人员经常或频繁因担忧某些事情而失眠,近24%经常或频繁感觉到生活中压力很大,8%经常或频繁感觉到做事时不能集中注意力,12%经常或频繁感觉到心情不愉快,7%经常或频繁感觉到对未来生活没有信心,4%经常或频繁感觉到生活没有意义,4%经常或频繁感觉到自己很没用。可见,生活压力大是城市外来务工人员面临的主要精神健康问题。

表3 城市外来务工人员精神健康的基本情况

2.与其他群体比较,城市外来务工人员的精神健康状况并未表现得更加糟糕

表4显示了城市外来务工人员与其他群体精神健康的比较结果。外来务工人员的精神健康状况显著好于外来职员,并与本地务工人员和本地职员之间没有显著差异。甚至于说,外来务工人员的精神健康状况是最好的。这提醒外来务工人员的精神健康状况并不比其他群体更为严重,不能够任意夸大外来务工人员的精神健康状况。

表4 城市外来务工人员与其他群体精神健康状况的比较

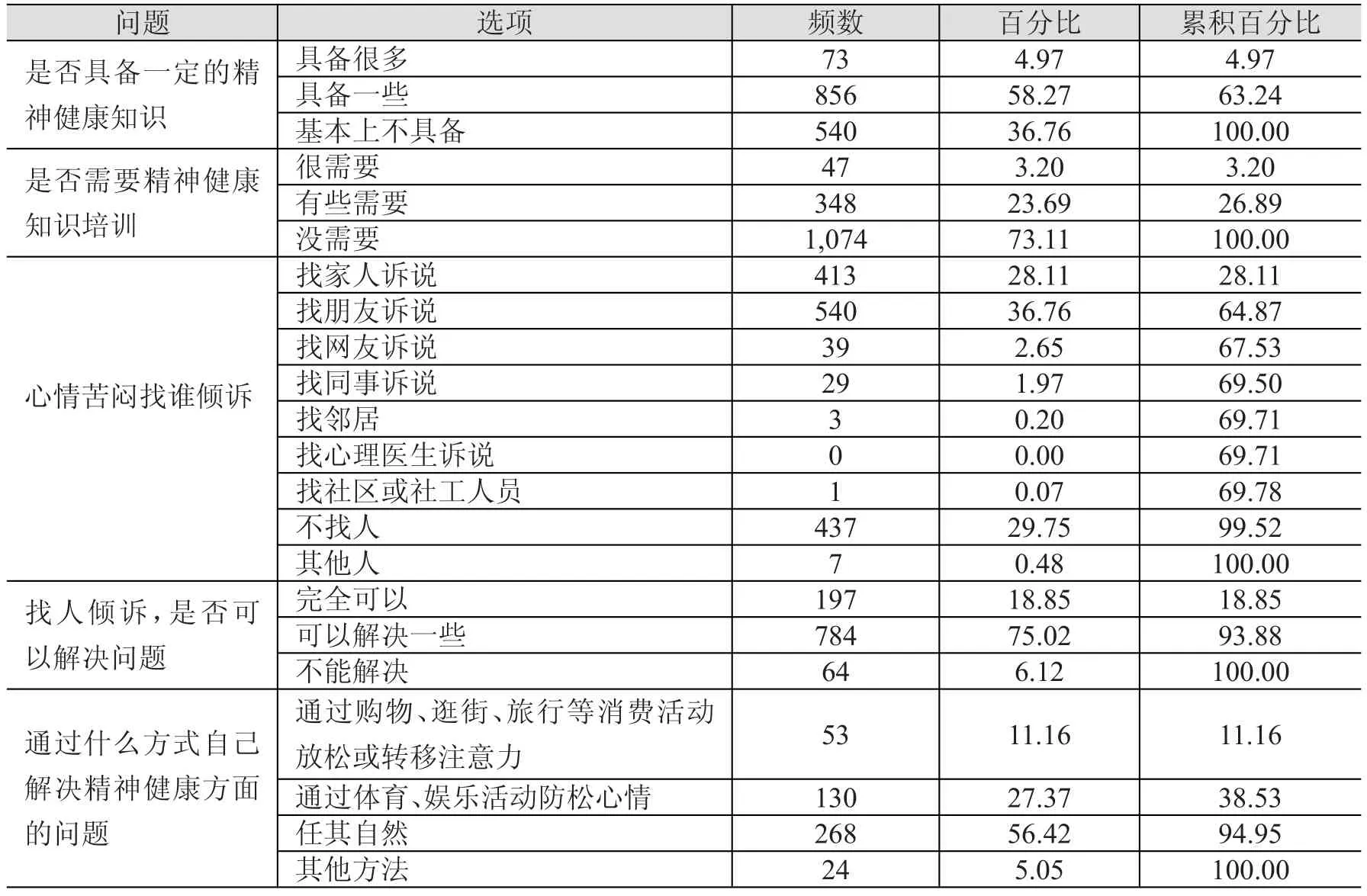

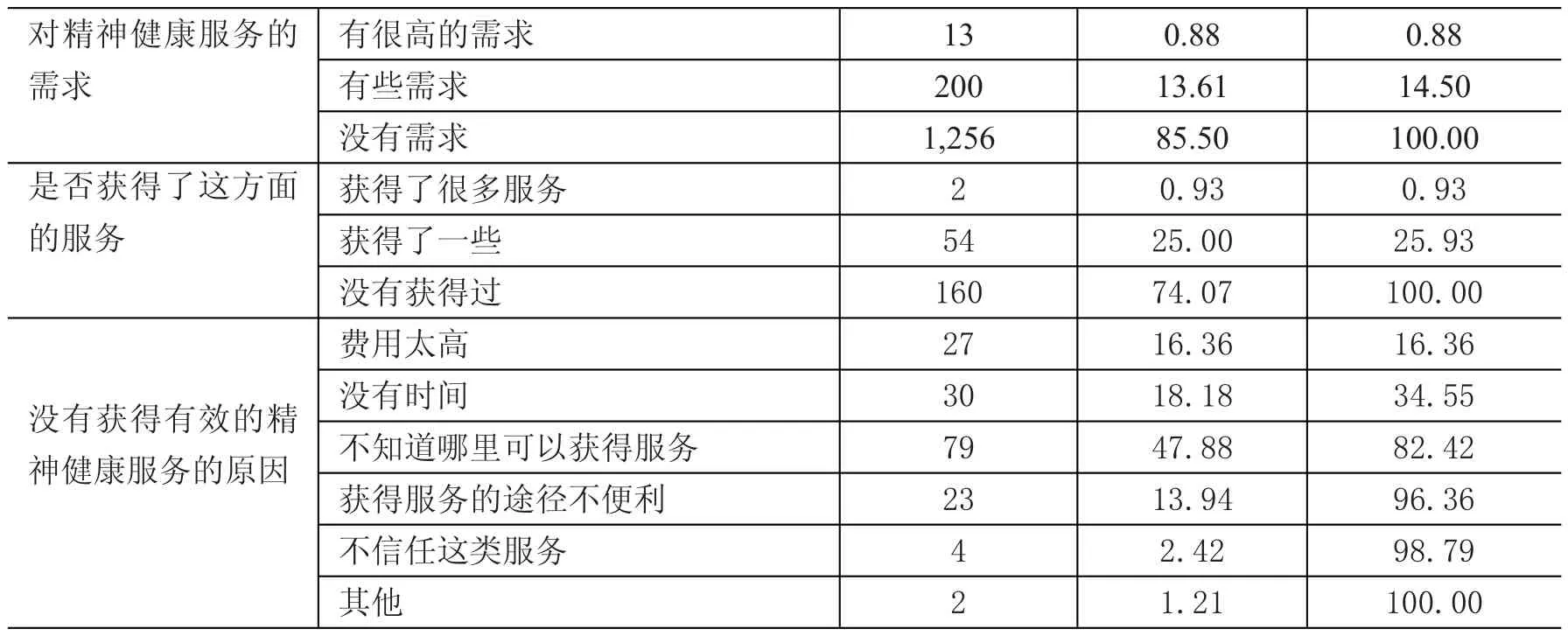

3.外来务工人员对精神健康的知识比较缺乏,缺少专业化渠道获得精神健康方面的服务

表5表明,37%的城市外来务工人员基本上不具备精神健康方面的知识,只有5%具备充分的精神健康方面的知识,同时,27%需要精神健康知识培训,表明外来务工人员精神健康方面的知识比较匮乏,需要加强培训。

当心情苦闷时候,大多数外来务工人员选择求助于初级社会关系网络,求助于心理医生和专业社会工作机构或社区的比例极低,另有30%通过自己来解决。解决的方式包括通过购物、逛街、旅行等消费活动放松或转移注意力(11%),通过体育、娱乐活动防松心情(27%),任其自然者竟占比超过一半。对于那些具有精神健康服务需求的外来务工人员(15%),只有0.93%获得了很多相关服务,25%获得了一些相关服务,仍然有74%没有获得相关服务。不知道哪里可以获得服务成为没有获得精神健康服务的最重要的原因,占比为48%,14%指出获得服务的途径不够便利。这些都说明了城市外来务工人员在出现精神健康问题时候,缺少制度化和专业化的服务机构。

表5 外来务工人员的精神健康知识和精神健康服务的需求

对精神健康服务的需求是否获得了这方面的服务没有获得有效的精神健康服务的原因有很高的需求有些需求没有需求获得了很多服务获得了一些没有获得过费用太高没有时间不知道哪里可以获得服务获得服务的途径不便利不信任这类服务其他13 200 1,256 2 54 160 27 30 79 23 4 2 0.88 13.61 85.50 0.93 25.00 74.07 16.36 18.18 47.88 13.94 2.42 1.21 0.88 14.50 100.00 0.93 25.93 100.00 16.36 34.55 82.42 96.36 98.79 100.00

(二)外来务工人员精神健康的OLS回归分析

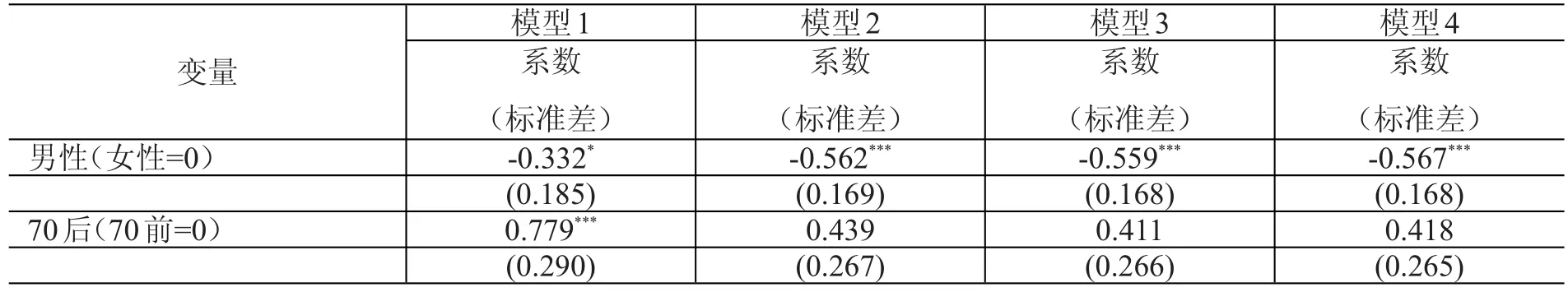

本文以城市外来务工人员的精神健康得分总分为因变量,对制度合法性压力、社会支持和迁移意义作多元逐步回归分析,结果见表6。模型1以控制变量作为全部解释变量,模型2在模型1基础上加入了制度合法性压力诸变量,模型3在模型2基础上加入了社会支持变量,模型4在模型3基础上加入迁移意义变量。从回归系数显著性和R2值及其变化看,4个模型均具有良好的拟合度,且从模型1到模型4拟合度逐渐提高,模型较为稳健。

模型1表明,在社会人口特征方面,性别、年龄、婚姻、教育程度是影响城市外来务工人员精神健康的显著性因素。与男性相比,女性外来务工人员的精神健康状况更严重。与“70前”出生者相比,“70后”和“80后”外来务工人员的精神健康状况更为严重。与已婚和未婚有伴侣者相比,无伴侣的外来务工人员的精神健康状况更为严重。与初中及以下学历者相比,高中和大专及以上学历的外来务工人员的精神健康更为严重。不同企业和不同城市的外来务工人员的精神健康也表现出明显差异,与国企(集体企业)相比,在私营企业工作的外来务工人员的精神健康更为严重。与天津市相比,上海、广州、武汉、成都和兰州的城市外来务工人员的精神健康状况更差。

模型2表明,工作越稳定,城市外来务工人员的精神健康状况越好,假设1得到验证。劳动权益状况越好,城市外来务工人员的精神健康状况越好,假设2得到验证。住房压力越大,城市外来务工人员的精神健康越差,假设3得到验证。社交压力越大,城市外来务工人员的精神健康越差,假设4得到验证。被歧视压力越大,城市外来务工人员的精神健康状况越差,假设5得到验证。有子女入学压力的城市外来务工人员的精神健康状况更差,假设6得到验证。

模型3表明,社会支持越多,城市外来务工人员的精神健康状况越好,假设7得到验证。

模型4表明,对迁移赋予正面意义,即认为迁移改善了生活的城市外来务工人员的精神健康状况更好,假设8得到验证。

表6 外来务工人员精神健康状况的OLS回归分析

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1

五、结论和讨论

本文研究发现,城市外来务工人员面临一定的精神健康问题,特别是有多于20%的城市外来务工人员经常感觉到生活中压力很大。并且,他们的精神健康知识非常缺乏,也很难获得制度化和专业化的精神健康方面的服务。这一发现启发学术界、政策界和实务界既要关注农民工的实际物质利益,又要关注农民工的精神健康问题。如果城市外来务工人员的精神健康问题不能及早发现并寻求治疗,不仅导致精神健康问题恶化,而且有可能引发城市社会问题,挑战城市社会秩序。

但是,城市外来务工人员的精神健康问题也不应该被夸大,本研究表明,与本地务工人员、本地白领职业群体和外来白领职业群体相比,他们的精神健康状况并非特别突出,甚至好于其他群体。这可能是因为,与其他三个群体相比,城市外来务工人员的城市生活预期较低,权利诉求较少,对城市制度性不公平的感知度较低,所以表现出较好的精神健康状况。并且,相当一部分城市外来务工人员并不以城市作为最后的归宿(朱宇,2012),对日常生活的评价可能会采取老家作为参照系(李培林、李炜,2010),也有可能会减少其生活中的不满从而影响到精神健康。本研究揭示了影响城市外来务工人员精神健康的因素。

(一)个体特征对城市外来务工人员的精神健康具有重要影响

城市外来务工女性更容易出现精神健康问题,这与女性承担的双重社会角色有关。与男性不同,外来务工女性不但要承受求职和工作过程中的各种压力,而且还是主要的家庭照顾者。对他们来说,如何平衡工作与家庭的冲突是更为严峻的挑战。而以往的研究发现,工作与家庭的冲突是导致精神健康问题的重要原因(卢汉龙,1993)。外来务工女性主要由适龄劳动力构成,她们不再认同传统的性别角色分工,希望通过流动实现经济独立和自身发展,但是流动家庭的整体策略和“流动的父权”(卢汉龙,1993)设置了各种障碍,使得他们处于焦虑和内心挣扎之中。女工常被赋予“温顺、心灵手巧、吃苦耐劳”的形象(金一虹,2010),她们大多集中在服装、纺织等传统劳动密集型产业。这些行业采取流水线式大规模作业,工作节奏快,工序简单重复,经常加班加点,生产过程控制严格,个人的情感和创造性受到极大抑制,也容易导致女工精神健康问题。

以往从代际差异角度研究外来务工人员或农民工的精神健康状况时,通常把1980年之前出生者称为老一代流动人口(农民工),把1980年之后出生者称为新生代流动人口(农民工)(杰华,2006)。这种划分过于简单粗暴,忽视了老一代和新生代群体内部的差异,本文的研究结果也证实了这一判断。70后和80后的城市外来务工人员的精神健康状况更差,“90后”与“70前”、“70后”与“80后”之间没有显著差异,这很可能是个体生命周期与社会制度安排的交互作用有关。“70后”与“80后”城市外来务工人员属于中青年社会人口群体,而这一年龄阶段的家庭事务和工作事务最为繁重。但是,对外来务工者来说,户籍制度这一重要的社会制度安排又为其设置了种种障碍。

已婚的外来务工人员的精神健康状况显然更好,表明婚姻是精神健康的重要保护性因素。正如有的研究显示,从传统农村到现代都市,外来务工人员的生活场域发生了重大变化,夫妻更容易结成“亲密伙伴关系”(孙慧芳、时立荣,2007),对彼此的精神健康具有慰藉作用。

教育程度越高,外来务工人员的精神健康状况越差。一般来说,教育程度越高意味着人力资本越丰富,在城市生存和发展的机会越多,可控资源越多。但是数据分析结果却表明,与初中及以下学历者相比,高中和大专学历的外来务工者的精神健康明显更差。这可能与参照标准不同有关。教育程度越高,就越容易进入城市寻找发展的机会,越容易对城市工作和生活产生适应、认同与向往,并将本地人作为参照标准。但是制度合法性压力又对其融入城市形成一定掣肘,从而影响其精神健康。此外,也有研究显示,高学历者更容易感知到社会不公平,相对剥夺感也更为强烈(龙书芹、风笑天,2015),这些也会影响到其精神健康状况。

(二)制度合法性压力对外来务工人员的精神健康具有重要影响

在工作领域,工作越稳定,劳动权益状况越好,外来务工人员的精神健康状况越好。西方的研究表明,就业压力是精神健康的显著预测因子(Nicassio,P.M.,G.S.Solomon,S.S.Guest&J.E. Mocullough,1986)。对外来务工人员而言,就业是立足城市的第一步,构成其收入的主要来源和向上流动的最重要的通道。但是在“流动劳动力体制”下,外来务工人员的就业层次低(被挤压在次级劳动力市场)、工作高度不稳定、职业地位难以提升(符平、唐有财、江立华,2012),这显然对他们的精神健康构成一定压力。本文也支持“劳动权益普遍被侵犯的现实催生精神健康”(郑广怀,2010)这一判断。与白领职业群体相比,外来务工人员受到户籍制度和人力资本的双重约束,福利待遇较低,工作环境较差,劳动和人身权益更容易遭受侵害,从而引发精神健康问题。不难想象,经常被拖欠工资者更容易感受到生活压力,经常超时加班者更容易出现疲劳和饮食不规律,而工伤则直接构成其身心健康的压力事件,所有这些因素都有可能导致外来务工人员的精神健康欠佳。

在生活领域,住房压力、歧视压力、社交压力和子女入学压力等构成外来务工人员精神健康的负面影响因素。中国城市的保障性住房制度和教育制度设计均以户籍人口而非常住人口为统计口径,所以住房压力和子女入学压力是户籍制度的直接结果。城市外来务工人员的住房需求同时受到市场和城市住房制度的双重挤压(陈映芳,2012)。一方面,在房价一路高涨背景下,大多数外来务工人员没有足够的商品房支付能力。另一方面,城市保障性住房制度设计依然以户籍作为分界,经济适用房、廉租房主要面向本地城市居民,公共租赁住房虽然对户籍资格的规定有所松弛,但是对工作稳定、社保缴纳时限等提出较高要求,所以主要面向城市夹心层(在城镇稳定就业的外来务工人员、新就业大学生和青年医生、教师等专业技术人员),对解决大多数外来务工人员的住房需求并无助益。城市外来务工人员或者集中居住在工厂宿舍,或者集中居住租金便宜的城中村或城乡结合部,或者在商品房社区选择群租等。居住环境拥挤、居住设施简陋直接导致抑郁等精神健康问题。在中国城市大开发背景下,拆迁的补偿和安置并没有将实际居住的外来务工人员考虑在内,他们成了“沉默的第四方群体”(赵晔琴,2008),被赶来赶去。“居无定所、颠沛流离”成了他们最真实的居住状态,难免会引起他们的不满、抱怨和失落感。随迁子女入学问题始终是外来务工人员心中永远的痛,也一度在社会上引起热烈讨论。虽然上海等一些特大城市将义务教育的覆盖面逐步拓展到外来务工人员子女,但是相当部分随迁子女仍然面临入学困难。更大的困难或许还在于随迁子女无法在城市参加高考。很多外来务工人员要么选择自己或夫妻俩在城市务工,子女留守老家读书,要么选择孩子小学或初中毕业后返回老家继续攻读高中。教育公平是最大的公平,也是社会底层实现社会流动的最重要的渠道。外来务工人员在城市勤勉工作,却无法保证子女的基本就学权利,很容易归因为自己的无能、无奈,导致消极的生活态度,对社会产生负面看法。这些都容易引发精神健康问题。

有研究发现,农民市民化进程中,既要面对来自社会制度和文化层面的结构性约束,还要面对来自于个体素质和社会交往层面的行动制约(文军、黄锐,2011)。同样,城市外来务工人员在城市社会经历了一个逐步沉淀和融入的过程,经济层面的融入最容易实现,正在进行的户籍制度改革使得制度层面的融入也不算困难,但是真正的文化层面和社会心理层面的融入在短期内难以实现,他们要面对来自本地城市居民的排斥和歧视。外来务工人员的社会交往对象不但有限而且单一,主要局限于家人/亲戚、老乡和朋友。似乎本地居民与外来务工人员之间有一道无形的界限。无疑,歧视压力会导致“低人一等”的感觉,而社会交往压力则会形成一种深深的孤独感,这些都会引发外来务工人员的精神健康问题。

(三)来自初级社会关系网络的社会支持有助于缓解外来务工人员的精神健康

以往研究指出,社会支持是精神健康的重要保护性因素(何雪松、黄富强、曾守锤,2010),即社会支持越多,精神健康状况越好。本文的数据分析结果也支持了这一判断。迁移客观上提高了血缘、亲缘和地缘关系的重要性,初级社会关系的复制和再造、扩大性差序格局的形成、集中居住模式等即是有力的明证(肖瑛,2014)。面对城市中工作和生活的诸多不易,他们需要“抱团取暖”、互相慰藉。乡音乡情、乡容乡貌会暂时让他们把工作和生活中的诸多压力抛诸脑后,享受片刻的欢愉。这显然会缓解他们的精神健康状况。

(四)迁移意义也会影响到外来务工人员的精神健康

那些认为迁移改善了生活水平的城市外来务工人员的精神健康状况明显更好。寻求生存、改变生活境遇是绝大多数外来务工人员进城务工的基本初衷。虽然他们在城市遭遇各种制度合法性压力,但是初衷的部分或完全实现显然让他们对迁移行为赋予更多积极和正面的意义。如此一来就会改变他们对迁移过程中各种压力的认知,即认可压力即现实并积极应对(徐安琪,2007)。总之,生活改善在一定意义上缓解了城市外来务工人员的精神健康状况。

本文认为理解城市外来务工人员的精神健康状况需要跳出心理学和精神病学的“个体主义”分析范式,从“社会中心”范式展开分析,特别需要关注中国特殊的城乡二元结构和户籍分割制度这些宏观设置是如何影响了城市外来务工人员的精神健康。不可否认,外来务工人员在城市工作与生活中遭遇的各种压力都与户籍制度有关,比如本文所列举的工作稳定性、劳动权益、住房压力、社交压力、歧视压力和子女入学压力,所以我们称之为制度合法性压力。并且本文也验证了制度合法性压力构成了外来务工人员精神健康的重要风险因素。所以针对外来人口的精神健康问题,绝不应该仅仅从个体特征方面寻找病因,而应该叩问社会结构/制度困境,需要积极的社会政策回应。本文也发现了初级社会关系网络这一非正式社会支持系统在缓解外来务工人员精神健康状况方面发挥的积极作用。但是,我们依然呼吁构建针对外来务工人员精神健康的正式社会支持系统,充分发挥工会、专业社会工作机构和劳工社会组织等在化解外来劳工精神健康方面的积极作用。因为,传统社会关系具有封闭、范围小、不稳定等特征,甚至在某些情况下可能会引发精神健康问题(刘林平、郑广怀、孙中伟,2011),取得适得其反的效果。本文还验证了生活改善对外来务工人员精神健康的提升作用,这表明迁移意义对精神健康具有一定影响,也充分显示了经济基础的决定性作用。户籍改革是一项复杂的系统工程,只能循序渐进,不可能一蹴而就,也不会是包治百病的灵丹妙药。所以在真正实现城乡一体化和“化地又化人”的城市化之前,政府的政策设计应该首先满足外来务工人员的经济融入的需求,改善他们在城市的各种物质待遇,让他们对城市的未来生活产生积极的预期,为户籍改革赢得时间和空间。

就本文构建的城市外来务工人员的精神健康分析模型而言,依然有一些未尽的议题,比如哪些制度合法性压力对外来务工人员的精神健康具有决定性的影响,影响大小排序如何,社会支持和生活改善除了直接作用于外来务工人员的精神健康之外,是否还会充当制度合法性压力作用于精神健康的调节变量或中介变量,则只能交由以后的研究来解答了。

[1]陈映芳,2012,《城市中国的逻辑》,上海:三联书店。

[2]迪尔凯姆,1996,《自杀论》,冯韵文译,北京:商务印书馆。

[3]符平、唐有财、江立华,2012,《农民工的职业分割与向上流动》,《中国人口科学》第6期。

[4]郭丽,2010,《山东省三峡移民生命质量及其影响因素研究》,山东大学硕士论文。

[5]郭星华、才凤伟,2012,《新生代农民工的社会交往与精神健康:基于北京和珠三角地区调查数据的实证分析》,《甘肃社会科学》第4期。

[6]何雪松、黄富强、曾守锤,2010,《城乡迁移与精神健康:基于上海的实证研究》,《社会学研究》第1期。

[7]何雪松、巫俏冰、黄富强、肖丽娜,2008,《学校环境、社会支持与流动儿童的精神健康》,《当代青年研究》第9期。

[8]何雪松,2006,《忍”的述说:新移民妇女在香港第一年生活体验之纵贯研究》,《香港社会科学学报》第30期。

[9]何雪松,2010,《制度建构的基础:变与不变》,《社会科学》第4期。

[10]胡荣、陈斯诗,2012,《影响农民工精神健康的社会因素分析》,《社会》第6期。

[11]杰华,2006,《都市里的农家女:性别流动与社会变迁》,江苏南京:江苏人民出版社。

[12]金一虹,2010,《流动的父权:流动农民家庭的变迁》,《中国社会科学》第4期。

[13]李培林、李炜,2010,《近年来农民工的经济状况和社会态度》,《中国社会科学》第1期。

[14]梁宏,2014,《代际差异视角下的农民工精神健康状况》,《人口研究》第4期。

[15]刘东,2008,《结构性制约与精神健康:基于上海外来人口的实证研究》,《华东理工大学学报》第1期。

[16]刘林平、雍昕、舒玢玢,2011,《劳动权益的地区差异——基于对珠三角和长三角外来工的问卷调查》,《中国社会科学》第2期。

[17]刘林平、郑广怀、孙中伟,2011,《劳动权益与精神健康:基于长三角和珠三角的外来劳工调查》,《社会学研究》第4期。

[18]刘玉兰,2011,《新生代农民工精神健康状况及影响因素研究》,《人口与经济》第5期。

[19]龙书芹、风笑天,2015,《社会结构、参照群体与新生代农民工的不公平感》,《青年研究》1期。

[20]卢汉龙,1993,《社会角色与精神健康——中国城市生活中的角色压力与精神抑郁状况分析模型》,《上海社会科学院学术季刊》第3期。

[21]马克思,1979,《1844年经济学一哲学手稿》,北京:人民出版社。

[22]聂伟、风笑天,2013,《农民工的城市融入与精神健康:基于珠三角外来农民工的实证调查》,《南京农业大学学报》第5期。

[23]孙慧芳、时立荣,2007,《农村流动家庭的夫妻关系研究——来自太原市城乡结合部H社区的调查》,《北京科技大学学报(社会科学版)》第4期。

[24]王道勇,2014,《农民工研究范式:主体地位与发展趋向》,《社会学评论》第4期。

[25]文军、黄锐,2011,《超越结构与行动:农民市民化的困境及其出路》,《吉林大学社会科学报》第2期。

[26]肖瑛,2014,《差序格局与中国社会的现代转型》,《探索与争鸣》第6期。

[27]徐安琪张亮刘汶蓉包蕾萍,2007,《风险社会的家庭压力与社会支持》,上海:上海社会科学院出版社。

[28]张海波,2012,《新生代农民工的社会幸福感:基于江苏省394位新生代农民工的实证研究》,《电子科技大学学报》第1期。

[29]张羽,2007,《社会支持与城市居民主观幸福感的关系研究》,山东师范大学硕士论文。

[30]赵延东,2008,《社会网络与城乡居民的身心健康》,《社会》第5期。

[31]赵晔琴,2008,《“居住权”与市民待遇:城市改造中的“第四方群体”》,《社会学研究》第2期。

[32]郑广怀,2010,《迈向员工精神健康的社会学理解》,《社会学研究》第6期。

[33]朱宇、余立、李林月、董洁霞,2012,《两代流动人口在城镇定居意愿的代际延续和变化——基于福建省的调查》,《人文地理》第3期。

[34]Armstrong,David.,2003,Outline ofSociology as Applied to Medicine.London:Arnold,.

[35]Haines,V.and J.Hurlbert.1992.Network Range and Health.Journal ofHealth and Social Behavior33:254-266.

[36]Nicassio,P.M.,G.S.Solomon,S.S.Guest&J.E.Mocullough 1986,“Em igration Stress and Language Proficiency as Correlates of Depression in a Sample of Southeast Asian Refugees”,International Journal of Social Phychiatry,32.

[37]Ruback,R.B.,J.Pandey,H.A.Begum&N.Tariq.Motiviations for and Satisfaction w ith M igration:An Analysis of M igrants to New Delhi,Dhaka,and Islamabad.”Environmentand Behavior,2004(36).

[38]Watki ns,R.A.J.Plant,D.Sang,T.O’Rourke,V.Le,H.Nguyen&B.Gushulak.”Individual Characteristics and ExpectationsaboutOpportunities in Australia among Prospective VietnameseM igrants,.Journal ofEthnic and Migration Studies,2003(29).

[39]Wong F.K.D.A Study of the Psychosocial Stressors,Coping and Mental Health ofMainland Chinese Immigrants: Their First Two Years ofExperiences in Hong Kong,unpublished Ph.D.dissertaion,Melboume La Trobe University, 1997.

编辑/杨恪鉴

国家社科基金重大项目(12&ZD080)、教育部人文社科青年项目(16YJC710030)、浙江省哲学社会科学重点研究基地“浙江省城市治理研究中心”课题(2016zlk08)。

C913

A

1672-4828(2017)02-0057-15

10.3969/j.issn.1672-4828.2017.02.009