论“儿童青少年与家庭专业工作”立法的思想基础

张威

论“儿童青少年与家庭专业工作”立法的思想基础

张威

本文以社会工作领域中的“儿童青少年与家庭专业工作”为例,以中国和德国为观察视角,分析和思考“儿童青少年与家庭专业工作”立法的社会教育学思想基础。“社会教育学”作为家庭教育和学校教育之外的第三个独立的教育领域,是应对儿童青少年自身的“教育”、“成长与发展”、“社会化”问题以及支持和辅助其核心成长环境(家庭)的重要专业领域。“儿童青少年与家庭专业工作”领域的立法首先需要建立社会教育学思想体系。

社会工作立法 思想基础 儿童青少年与家庭专业工作 社会教育学

张威,四川大学公共管理学院教授、硕士生导师,德国开姆尼茨科技大学博士(成都 610065)。

本文中的“儿童青少年与家庭专业工作”是指:以促进儿童青少年自身成长以及为其创造良好环境双重视角为出发点,以确保日常生活的顺利进行为目的、面向儿童青少年和家庭所提供的各种综合性专业社会工作服务(张威,2015a)。这一双重视角决定了:“儿童青少年和家庭专业工作”的目标在于:一方面,注重将儿童青少年培养成“为自己负责”和“为他人和公众负责”的人,即自身能力的培养和公共责任感的培养(即儿童自身工作);另一方面,又注重为儿童青少年的成长创造最佳环境(比如家庭环境、学校环境、同辈群体环境),即关注个体与环境的互动状态和契合程度(即环境工作)。之所以使用“儿童青少年与家庭专业工作”这一概念,原因在于:一,“儿童青少年与家庭”这一群体均与“教育”和“社会化”紧密相连;二,儿童青少年作为未成年群体,其“成长和发展”状态不仅取决于自身因素,亦受其所处环境和系统(如微观、中部、外部和宏观环境)的影响,尤其是家庭这一微观系统。因此在面向儿童青少年工作时,如果将其与环境(如家庭)隔离开来、孤立工作,会事倍功半甚至完全没有效果。因此“儿童青少年与家庭专业工作”不仅兼顾“个体”与“环境”双重视角,亦具有不同功能,如预防性、咨询性和介入性功能,与此对应,它们所面对的服务对象分别是:大众百姓(预防性工作)、有咨询需求的群体(咨询性工作)、处于“困境”、“特殊困难”或“危机”中的群体(介入性工作)①本文中的“儿童青少年与家庭专业工作”既包含面向所有人的预防性工作,也包含面向有咨询需求群体的咨询性工作,亦包含面向“困境或问题儿童与青少年”的介入性工作。而“儿童青少年社会工作”、“家庭社会工作”、“学校社会工作”属于第三类的介入性工作。鉴于此原因,本文中的“儿童青少年与家庭专业工作”的范畴更加宽广,它涵盖以上三个概念。。

本文的主要任务是以社会工作领域中的“儿童青少年与家庭专业工作”为例,以中国和德国两个国家为观察视角,从为何立法、如何立法、能否实施三方面分析和思考“儿童青少年与家庭专业工作”立法的思想基础。

一、为何立法?——所应对的问题及其特征

纵观国内外社会立法的历史背景和社会发展条件,社会立法通常是为了应对社会问题的突显或出现。在此简要分析一下中国和德国在社会立法方面所要应对的问题以及这些问题的类型和特征。

以中国的儿童青少年和家庭这一服务群体为例,一方面,社会变迁、人口发展、经济变迁和城市化进程使得他们当中的一部分特殊群体引起人们的关注,如贫困儿童、留守儿童、流浪儿童等,近年来人们使用“困境儿童”一词来概括这些生活在特殊状态中、需要特殊物质或精神帮助的儿童群体;另一方面,社会转型、社会文化经济的变迁为儿童青少年的成长以及家庭带来了巨大的影响,家庭关系、家庭矛盾、独生子女成长和家庭教育问题成为普遍存在、涉及大多数家庭的“隐性社会问题”(张威,2015),这类问题是指尚未爆发和显现,但在特定条件下会恶化甚至影响家庭环境和家庭稳定的各种问题。前者“困境儿童”问题是看得见、显现出的社会问题、也是人们认为急需应对的问题,后者“隐性社会问题”具有隐蔽性、尚未显现。因此,当人们思索社会立法和应对策略时,通常只是针对“问题较为紧急”的“困境儿童”群体,而对“隐性社会问题”目前人们还“顾不上”。

德国社会工作立法的背景和发展历程:第一次世界大战后,大量儿童青少年在战争中失去了父母和家园,很多孩子必须在没有父母照料的环境下长大,更谈不上良好的成长和教育。第一,为了应对这一社会问题和社会需求,第二,为了聚集和利用当时较为分散的社会力量(社会组织和机构),第三,为了将当时的两个工作领域合为一体,即将“儿童青少年救助工作”(面向问题或困境儿童青少年)与“青少年业余生活和校外教育工作”(面向大众儿童和青少年)合二为一。1922年魏玛共和国颁布了《帝国青少年福利法》①德语原文是Reichsjugendwohl fahrtsgesetzt(RJWG)。(RJWG),该法律规定:每个地方政府必须设立一个独立的社会教育学②社会教育学(Sozialpädagogik)的概念界定见后文。专业性官方机构“青少年事务局”③德语原文是Jugendamt。。该法律是社会工作领域第一个全国统一的立法,它不仅设立了一个总体负责儿童青少年与家庭事务的官方机构“青少年事务局”,也明确规定了公立型机构(即国家)与自由型机构(即社会组织与机构)之间的合作关系。1924年和1953年该法律两次修订,1961年被更名为《青少年福利法》(JWG)。20世纪70年代起,多次改革失败(Wabnitz,2009:37-38)。1991年被更名和修订为《儿童与青少年专业工作法》④德语原文是Kinder-und Jugendhil fegesetz。(KJHG),并被编入《社会法典》第八部(SGB VIII)⑤德语原文是Sozialgesetzbuch VIII。。与1922年颁布的《帝国青少年福利法》相比,修订后的《社会法典》第八部《儿童与青少年专业工作法》最大的不同之处在于视角转变:“预防”优先于“介入”。从只聚焦于“关注问题或困境儿童青少年”、“以介入和干预方式应对问题”转向“服务大众儿童与青少年”、“以预防方式避免问题的出现”,同时工作重心从“单一面向儿童青少年”转向“辅助和支持家庭”,并且将此类新的服务内容纳入“儿童与青少年专业工作”。此外,该法律将精神残疾和外国儿童青少年纳入服务范围、将提供服务的主要任务和责任集中于青少年事务局,在行政诉讼程序和社会数据保护方面加入新的法律条文(同上)。从1992年起,1999年、2005年和2008年该法律被不断改革和完善。

德国社会工作立法的背景和发展历程显示:最初人们立法和应对问题的角度也是“救火”和“应急”,人们应对问题的方式是警察式和监督式的“事发后”的“介入和干预”。但之后近70年的发展和经验使人们看到:“事后介入和干预”式的工作方式“既花钱又效果差”,这促使人们开始关注“问题的源头”和“问题的形成机制”并思考如何从根源上预防和避免问题的出现,这便是1991年《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》确立将“干预”转变为“预防”思想的本质原因。

从这一角度来观察目前中国国内的“困境儿童”问题和“隐性社会问题”:前者是看得见的问题,后者是看不见却普遍存在着的问题,两者同样构成社会风险因素。虽然它们由不同原因导致,前者主要因贫困、人口流动、父母关爱缺失所致,后者主要因家庭教育缺失、家庭关系不良所致,但它们对儿童青少年成长和家庭的危害程度是一样的,并且两者均触及“教育”和“社会化”问题,而“隐性社会问题”的覆盖面和涉及面更广。因此,当针对“儿童青少年和家庭”群体思考应对策略和立法时,应围绕两条主线确定立法的思想基础:一,“如何确保儿童青少年的身心健康成长和教育”;二“如何为儿童青少年的成长创造良好环境”,这两条主线均涉及“困境儿童”问题和“隐性社会问题”两类问题。因此,首先,立法工作是一个庞大的工程,假如单单围绕“困境儿童”这一群体立法,范畴过于偏颇和狭小,很可能会走很多不必要的弯路,比如若干年以后发现问题的根源在于预防,最终还是需要以面向大众儿童和青少年的预防性工作为主。因而需要将视野扩展到大众儿童青少年群体,并兼顾“环境”工作。其次,以上两条主线背后所隐含的核心概念儿童青少年的“成长”、“教育”、“社会化”以及与此相关的理念和思想需要得到明确的界定和澄清,并在法律条文中得以体现。

二、如何立法?——目标的确立:问题实质和所属领域

社会立法需要确立所服务的对象和群体的权利。但首先需要思考一下:儿童青少年权利的特殊性以及儿童青少年保护的实质。儿童青少年是未成年群体,身心的未成熟状态使得他们无法感知、察觉、维护和保障自己的权利。他们权利的实现和保障依赖于其主要生活环境尤其是家长(或监护人)责任的履行和体现;甚至在成人权利与未成年人权利发生冲突时,未成年人的权利更加无法得到保障。因此,与成人权利相比,儿童青少年的权利具有间接性,它主要通过家长(或监护人)的责任得以体现。《联合国儿童权利公约》中所提出的儿童的四大权利(生存权、发展权、受保护权和参与权)均需通过环境(如家长或监护人)的努力和保障才能得以实现。《联合国儿童权利公约》基于《人权宣言》中的自由、平等、公正、博爱思想,但是笔者认为,将儿童权利成人化,从原则上存在很大问题,也无法使条文有效地转化为具体措施和行动。在面对儿童青少年群体立法时,必须考虑到儿童权利的间接性,并清楚认识儿童权利保护的实质:即儿童成长的社会生态环境,尤其是家庭环境以及父母责任和义务的保障。从这一角度讲,儿童权利保护的实质更多是指:确保家长/监护人义务和责任的履行(辅助与监督)、为儿童的成长与发展提供和创造良好的社会生态环境(包括家庭),并促进儿童与其所处环境的良好互动(张威,2015)。

图一:儿童青少年-父母/家庭-国家三者关系(资料来源:Raetz-Heinisch/Schroeer/Wolff,2009:46)

为此,需要明确儿童青少年——父母/家庭——国家三者之间的关系,而确定三者关系的基本原则是“辅助性原则”。其基本准则体现在两方面:一是自我责任:保障基本生存、完成生活任务的责任,首先在于个人,个人首先要承担起责任、付出行动和努力。二是辅助义务:当个人无法自助时,首先出面帮助的应是家庭,社会和国家的责任仅仅局限于例外情况,即只有当个人与家庭能力不足时,国家和社会才有义务加以辅助和协助。而这种辅助义务的最终目的是:助人自助、使小社会单元重新恢复其原有功能和作用。辅助性原则明确了个体、家庭、社会组织和国家四方之间的各自功能与相互关系(同上)。从“辅助性原则”来看,在为儿童发展提供良好环境、促进儿童成长方面,家长/家庭的责任和义务处于首位,而国家的责任和义务应在于两方面:一是对家庭进行适度支持、协助家长教育子女,并对家庭教育适当补充;同时对家庭教育子女的义务和责任进行监督;二是当家庭/家长(或监护人)因特殊原因失去教育子女的能力时,对家庭教育进行临时或永久性取代。国家在前者承担着辅助/协助者和监督者的角色,在后者承担着教育者和替代者的角色(见图一)。

第二点需要思考的是:应对上述“困境儿童”问题和“隐性社会问题”,属于哪一个或哪几个专业领域的任务?如前所述,国内的“困境儿童”问题主要由贫困、资源再分配等因素导致并引发其他后果,如父母不在身边、儿童缺少必要的教育;“隐性社会问题”主要涉及(家庭)教育问题、独生子女成长和发展问题、社会化问题。两者均涉及“教育”(包括狭义教育①(狭义)教育德语原文是Erziehung。18~19世纪,(狭义)教育被理解为一种成年人面向未成年人所进行的、有意图、有计划的行为,儿童青少年被动地接受教育。这一理解的基础是代际关系:“成年、成熟的一代向下一代传递现有价值观和社会角色。(Giesecke,1990:74)”这种教育含义源于一个“教育工作仅限于家庭和学校领域”的社会,即在家庭之外和学校之外,不存在教育。此外,这一概念所面对的对象也仅仅是儿童和青少年,也就是说,在18~19世纪之前,只有儿童和青少年属于(被动)接受教育的群体。和广义教育②(广义)教育的德语原文是Bildung。(狭义)教育是一个实用主义概念,即人必须(被动地)得到教育或接受教育,但“(广义)教育”的最终目标是为了塑造人、让人形成和发挥其个性。也就是说,使人具备一种“能用批判眼光、保留态度对待社会的能力”,人们为此所做出的努力就是“(广义)教育”。因此,(广义)教育既含个体成分也含社会成分。(广义)教育的标志可被描述为一种“对自己、对他人、对世界的反思式关系”,这一点几乎是所有教育理论的核心(张威2015b)。)、成长与发展③社会教育学认为,“成长与发展”概念与“社会化”息息相关。“社会化”是一个个体在与所处的社会和物理环境相互制约和相互影响状态下成长和发展的过程,对个体而言,它是一个从自然人到社会人的发展过程。、社会化④教育与“社会化”概念并不完全一致。社会化是一个上层概念,它涵盖所有计划性的教育措施和非计划性的实际效果。教育可分为两种性质:功能性教育和意图性教育。意图性教育是指有意识、有计划、有意图的教育,功能性教育是指无意识、无意图、无计划(但亦达到某种效果或功能)的教育。社会化作为一个范畴较广的概念,涵盖功能性教育和意图性教育,当然这与以下视角转变密切相关:社会化概念的出发点不再是教育所认为的个体,而是学习者。因此,教育与社会化有所区分。等核心概念。

一方面,应对贫困、资源再分配问题主要是社会政策领域的任务,即主要从宏观政策角度确保物质财富和其他资源的再分配和均衡。社会政策所含领域极其广泛:如社会保障、医疗卫生政策、家庭政策、劳动市场政策等等。其中社会保障是核心组成部分,它的构建又基于三个原则:保险原则、福利原则、救济原则。保险原则又基于“团结共济性原则”(即大多数人缴纳保险金,符合条件者享受待遇)、福利原则基于“公民权利”(即只要是公民,就有权利享受待遇,与其收入状况无关)、救济原则基于“辅助性原则”(即只有少数最需要帮助的人,才可以享受待遇,如社会救济,为“最后一张网”)。强大又完善的社会政策体系是开展社会工作的前提和框架。

另一方面,应对儿童青少年的“教育”问题(包括广义教育和狭义教育)、“成长与发展”问题、“社会化”问题,主要是“社会教育学”①请注意:“社会教育学”概念不用于“社会教育”。一般来讲“社会教育”被理解为公民大众(包括儿童青少年)在“社会”这个大课堂里通过各种社会性体验、社会性阅历、社会性信息(如媒体)而获得的学习、成长和教育。本文的核心概念“社会教育学”与“社会教育”虽然只有一字之差,但在内涵和外延上却完全不同。“社会教育学”既是一门独立的学科,又是一个独立的教育领域,它具体是指面向儿童青少年和家庭的社会工作与社会服务。而“社会教育”属于“社会教育学”领域“补充和协助家庭教育”中的预防性工作(且只面对儿童青少年个体,不面向其环境工作)。因此“社会教育学”与人们通常所理解的“社会教育”是两个截然不同的概念。领域的任务。而社会教育学的实践工作领域又可被称为“儿童青少年和家庭专业工作”。因国内对“社会教育学”概念较为陌生,需要做以简单阐述。

社会教育学概念出现于20世纪20年代的欧洲大陆德语国家(如德国、瑞士和奥地利),它分离于教育学,并成为教育学的分支领域。政治家和教育学家波尔摩(Gertrud Bäumer)在1929年对社会教育学的最初界定是:“所有关于教育的,只要不是家庭,不是学校,都是社会教育学”(Bäumer,1929)。这一非严格意义的界定并不代表社会教育学与家庭教育和学校教育无关,相反,今天的社会教育学被理解为家庭和学校之外的第三个独立的教育领域,但它与家庭教育和学校教育相辅相成、互为补充,甚至在必要时可以替代家庭教育。今天,社会教育学的工作对象是所有年龄段的人(而不仅仅是儿童和青少年)。家庭和学校内的“教育过程”是“一个人成长为人的过程”,而这一过程中,并不是每一个人都能顺利完成成长任务,因此社会教育学的任务更多的是“验证人的成长状态”,换而言之,社会教育学的主要任务在于:要么从预防的角度确保人的自主性,要么从元预防(如咨询或介入)的角度重新建立人的自主性(Schm idt,1981)。

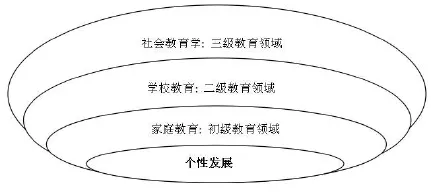

因此,从社会教育学的角度看,家庭是初级社会化场所,家庭教育属于初级教育领域,其主要属性是(狭义)教育;学校是二级社会化场所,学校教育属于二级教育领域,其主要属性是(广义)教育,同时含带(狭义)教育;社会工作或社会教育学机构(以及业余生活、媒体等其他场所)是三级社会化场所,社会教育学属于三级教育领域,其主要属性是(广义)教育。三级社会化场所和三级教育领域共同的核心目标都是促进个体的个性形成与发展(见图二)。当一级教育领域(如家庭)和二级教育领域(如学校)能够充分发挥社会化和教育功能时,不需要三级教育领域(如社会工作机构)。但社会变迁、人口发展、人口流动、家庭结构的变化、教育体制(如应试制度)的弊端等因素会导致家庭或学校无法确保其功能的发挥,这时就需要三级教育领域(如社会教育学)对其进行补充和协助。因此,社会教育学主要的任务和功能分两大类:补充和辅助家庭教育与学校教育,或者必要时替代家庭教育。前者由社会工作机构与国家共同承担,后者因需付出巨大的人力财力和物力主要由国家承担。

图二:家庭教育、学校教育与社会教育学:初级、二级和三级教育领域

当今,在欧洲大陆国家,社会教育学不仅是一门独立的学科和专业、拥有自身的理论和思想体系,也是第三个独立的教育领域、面向儿童青少年和家庭提供各种综合性服务的社会服务领域。在欧洲大陆国家,社会教育学被作为社会工作的同义词或近义词使用,甚至与社会工作并列使用,如“社会教育学/社会工作”。在实践服务方面,社会教育学已形成一个系统庞大、分支细微的服务领域,并有社会立法的法律、财政和人力保障。

目前在中国,社会教育学无论是作为一门学科还是作为第三个教育领域都还是空白,对社会教育学可以补充和协助家庭教育(甚至替代家庭教育)的功能,人们更是陌生。为了应对“困境儿童”问题和“隐性社会问题”中儿童青少年的“教育”问题、“成长与发展”问题和“社会化”问题,急需在中国建立起社会教育学三级教育领域。2013年起,成都市锦江区华仁社会工作发展中心①成都市锦江区华仁社会工作发展中心由四川大学公共管理学院社会工作专业的德籍教授张威博士创立,从2013年1月起,华仁在国内率先尝试建立社会教育学工作领域,应对“隐性社会问题”,对家庭教育进行补充和协助。率先在国内推动社会教育学领域的建立,其出色的工作引起国内外高度关注,2014年7月6日德国总理默克尔访华时,首站访问了华仁并高度赞扬其社会教育学领域的工作。

当然,从根本上长期应对儿童青少年的“教育”问题、“成长与发展”问题和“社会化”问题,需要社会立法。而目前国内直接翻译国外法典的做法,体现出我国立法的困境之一:缺乏思想和理论基础。没有思想做基础,生搬硬套国外的具体法律条文是没有意义的,因为一部法律的灵魂是它的思想以及基于这种思想之上的目标、功能与方向。针对“儿童青少年与家庭专业工作”立法的思想基础主要来源于社会教育学,而社会教育学的思想体系在国内尚为空白,在香港、台湾和英美国家也没有。自2011年起笔者在四川大学公共管理学院尝试在国内开设和讲授“社会工作基础理论”课程,其中大部分内容来源于社会教育学思想体系。如何将这些社会教育学思想与中国实际结合并融会贯通于社会立法中,以确立立法的总体目标、功能和方向,是一个值得思考和研究的课题。

三、能否实施?——前提基础与框架条件

立法后,一部完善的法律需要各种确保其实施的前提和框架条件。以“儿童青少年与家庭专业工作”领域的立法为例,它需要强大的社会工作专业性、较高的社会工作职业化程度(足够的社工岗位)、较强的硬件设施如机构、人员、财政收入基础做保障,即需要一整套体系的保障。例如上述德国的《社会法典》、第八部《儿童与青少年专业工作法》,其颁布和实施基于很多前提和框架条件。第一,福利国家的框架和“社会福利市场经济”②德语原文是SozialeMarktw irtschaft。的思想:德国保守型福利国家的国家模式以及“社会福利市场经济”③德语原文是SozialeMarktw irtschaft。的思想使得国家和国家政策在宏观调控市场、确保公民权益、以最大程度减少社会差异和维护社会安定方面发挥着极其重要的职能和作用,这为公共政策的制定和社会服务领域的立法奠定了坚实的框架和基础。第二,团结互济性原则④德语原文是Solidarität。团结互济性原则强调机会均等与社会公正,倡导通过团结互济促进人类的共同生活和共同安康。西方福利国家构建社会政策/社会福利与保障体系所遵循的三大原则是保险原则、福利原则与救济原则,其中保险原则充分体现了团结互济性原则的核心精神,而救济原则体现了辅助性原则的思想。、辅助性原则⑤德语原文是Subsidiarität。辅助性原则既包含自下而上的自我责任层面,也包含自上而下的辅助和支持层面,因此在很多国家“救济性”措施总是“最后一张网”。辅助性原则的基本思想:一方面尽量避免国家的涉入,国家的功能只是从属和辅助的;另一方面(社会组织)有权利得到国家资助,这一思想使得社会组织(比如福利联合会)的地位被置于国家和个体/家庭之间,并由此形成新合作主义。和多样化原则⑥德语原文是Pluralität。多样化原则是指尽可能地采用多种多样的形式构建社会福利体系和社会工作体系,比如公立型(官方的)、自由型(非官方的,包括公益性和营利性两种)、市场手段等等。:成为德国构建社会福利体系和社会工作体系的核心指导性原则。第三,系统完善的社会政策尤其是社会保障体系(包括社会保险、社会福利和社会救济三大领域)作为社会工作的基础和框架。第四,强大的财政基础:德国在社会福利保障和社会服务方面的财政支出占国内生产总值的比例较高,平均约30~33%(Wienand,2006)。第五,专门的社会教育学官方机构:每个地方政府均设立了“青少年事务局”(公立机构),总体负责儿童青少年和家庭事务。第六,强大的非官方、自由型机构体系:遍布各地的六大福利联合会以及其他自由型机构,依照法律可以承担面向儿童青少年和家庭的各种服务工作。在公立型和自由型社会服务机构中工作的社会工作者、社会教育学工作者、教育工作者、心理工作者总数超过德国汽车行业的人员总数。最后,国家与社会组织之间成熟稳定的合作关系:按照法律,在提供社会服务方面,非官方的社会组织具有优先选择权,即具备资格的社会组织若愿意提供某项服务,国家应对其资助,并确保其运营和操作上的自主权。

相对而言,我国在“儿童青少年与家庭专业工作”领域的立法基础和框架会呈现出一些不足,如财政不足、人们对社会工作和社会教育学认识不足、社会工作职业化程度较低、社会工作机构和人员不足等。从这一角度讲,套用国外的具体法律条文是没有任何意义的,因为每一项具体条文的实施,都与一整套体系相连并以其作保障(如机构、人员和财政等),我们能够参考和借鉴的只是它的一些思想和方向性的框架。如果忽略立法的思想基础、忽略法律实施的前提基础和框架条件,法律只能成为一纸空文、空中楼阁。即便是非要向国外法典学习,也需要将其具体条文根据中国国情和框架条件进行削减或调整。在立法后,法律也需要随着时代的变革、随着国家财政状态做出不断的调整。

四、结语——建立思想体系的紧迫性

以上分析显示,社会立法需要明确的思想基础和强大的硬件框架。硬件条件和框架基于每个国家的不同国情和现状,每个国家的文化背景、社会结构、财政实力不同也就决定了参照国外法典的具体法律条文没有太大意义。而立法最为关键的是建立明确的思想体系,一部完善的法律必须有强大成熟的思想体系作支撑,以确保其方向性和目标性,因此,从国外法典可以参考的主要是其思想体系和理论基础,比如与“儿童青少年和家庭专业工作”密切相关的“社会教育学”思想。法律是为了确保思想的实施,思想体系只有在法律条文中体现出来并以法律的形式得以实施,才是完善的思想体系,而国家和财政的任务是根据具体国情对其进行调整和完善。

综上所述,目前中国社会立法最紧迫的任务,不是借鉴国外的法律条文,而是建立中国自己的相关思想体系。单从国外的法律条文中很难看清其思想体系,只能从专业领域的角度(如社会教育学/社会工作)探索和总结相关思想和理论基础。从这一角度讲,社会立法的专业团队应由以下三方人员组成:社会教育学/社会工作的专业人员、司法人员、财政人员。社会教育学/社会工作的专业人员负责思想体系建设,从思想层面确立社会立法的总体方向、原则和目标;司法人员负责立法细节和成文、将思想体系以法律形式严谨体现出来,从法律条文层面确保这一思想的具体实施;财政人员从财政和国家政策层面审核和确定这些具体条文实施的可能性。整个立法过程需要三方人员相互协调和共同完成。

[1]张威,2015a,《社会教育学视角下的儿童青少年和家庭专业工作新探索——以“华仁模式”为例》,《社会工作》第1期。

[2]张威,2015b,《家庭教育咨询中求助者与助人者的行为特征和互动方式分析与思考——基于华仁社会工作发展中心的咨询性社会工作》,《社会工作》第5期。

[3]Bäumer,G.(1929):Wesen und Aufbau deröffentlichen Erziehungsfürsorge.In:Nohl,H./Pallat,L.(Hrsg.):Handbuch der Pädagogik,Band V:Sozialpädagogik,Langensalza.

[4]Bundesm inisterium für Fam ilie,Senioren,Frauen und Jugend(2007):Kinder-und Jugendhilfe.Achtes Buch Sozialgesetzbuch.

[5]Giesecke,H.(1990):Einführung in die Pädagogik.Juventa,Weinheim.

[6]Hurrelmann,Klaus(2002):Einführung in die Sozialisationstheorie.8.Auflage.Weihheim und Basel.Beltz.

[7]Raetz-Heinisch,Regina/Schroeer,Wolfgang/Wolff,Mechthild(2009):Lehrbuch Kinder-und Jugendhilfe.Grundlagen,Handlungsfelder,Strukturen und Perspektiven.JUVENTA.

[8]Schm idt,H.–L.(1981):Theorien der Sozialpädagogik.Schindele,Rheinstetten.

[9]Wabnitz,Reinhard(2009):Grundkurs Kinder-und Jugendhilferecht für die Soziale Arbeit.2.Auflage.Reinhardt UTB.

[10]Wienand,Manfred(2006):Sozialsystem und soziale Arbeit in der Bundesrepublik Deutschland.Deutscher Verein füröffentlicheund private Fürsorgee.V.

编辑/程激清

C916

A

1672-4828(2017)02-0012-07

10.3969/j.issn.1672-4828.2017.02.004

——《教育学原理研究》评介