专业认同与行业认知

——一项对中国大陆社会工作学生专业实习成效的质性研究

余 冰 熊若杉

专业认同与行业认知

——一项对中国大陆社会工作学生专业实习成效的质性研究

余 冰 熊若杉

专业实习是以“实践为本”的社会工作教育的重要一环,实习成效受到校内外多重因素的影响。在中国大陆社会工作发展的外部情境已然发生巨大变化的今天,本研究旨在从学生视角探讨社会工作实习成效的表现。基于对30份社会工作学生实习反思报告的质性分析,本研究发现实习带给学生的主要收获依次为专业成长、行业认知、个性发展和实习感知,且这些收获大多是正向的,其中只有对行业发展的认知比较负面。研究还发现社会工作学生的专业认同与行业认知存在分离现象,本文认为正是这种分离以及对行业的负面认知造成社会工作学生从业意愿较低。这提醒人们,社会工作教育、研究和实务界需要更多地采用优势视角进行协作和倡导。

社会工作实习成效 专业认同 行业认知 从业意愿

余冰,华南师范大学社会工作系副教授(广州 510631);熊若杉,华南师范大学社会工作系2014届学士(LLB)、香港中文大学2016届社会科学社会工作硕士(MSSc)。

一、问题的提出

“实践为本”的社会工作专业,无论在本科还是硕士(专业硕士)教育阶段,专业实习都是“具有标志性的教育方式”。这不仅体现在学时、学分设置的比重上,也体现在业内人士多以此环节作为衡量社会工作教育质量的重要标准①比如香港的学者和社会工作界人士通常认为大陆的社会工作实习过程专业性不强、督导不到位,由此推论国内社会工作实习教育的成效不足,此看法几乎是十年未变,推动本研究的动机之一即是考察此观点是否符合发展中的实际。。另一方面,社会工作实习教育的组织与成效,既受到校内外专业和行业发展的影响,同时也反映着行业和专业发展的程度。这在学校内部体现为有关实习政策制度的制订和执行上能否回应需求?对实习的组织、指导和所获成效等有无实质性的激励措施?师资配置是否充分?学生的实习动机是否强烈?实习目标是否明确?实习效果又是如何?等;在学校外部则体现为所在地区的社会服务机构数量是否充足?机构内社工人员的专业水平是否成熟并愿意为实习学生提供督导?机构对于实习生的聘用目的与方式如何?等等。最后,对于社会工作专业的学生而言,实习也为他们提供了“最为有用、最为重要且最强有力的学习经验”(Cynthia,2015)。

随着2006年社会工作在中国大陆获得“历史性的、前所未有的”发展机遇(王思斌,2011),10年来,社会工作的职业化进程取得了长足进步,这尤其体现在中国东南部和南部地区的发展热潮。在这些地方,中国社会工作在20世纪末重建时所面临的社会服务机构缺乏、工作者身份不明、专业服务稳定性不足等早期处遇(童敏,2006)已经有了明显改观,比如根据广州市民政局在2016年10月的最新统计,广州已建立起188个街(镇)和社区级家庭综合服务中心,主要面向长者、婚姻家庭、青少年、残疾人、社区矫正人员等提供专业服务;同时还设立了15个社会工作专项服务项目,也是面向长者、家庭、青少年、婚姻、医务等领域,但提供相对深度的社会工作服务①南方网 李强,南方快报http://kb.southcn.com/default.htm(2016-10-17).。这意味着上述影响社会工作实习教育的部分外部因素已然有了很大改善,那么这对实习效果是否存在正向影响?在具体的实习成效上又有怎样的体现?这些都是非常值得探讨的问题,如社会工作学者所指出的,学生专业认同的建立,是取决于专业人士的推动呢?还是政府对于社会稳定及其管理的关注?(Wong&Pearson,2007)

如果以2006年为起点检索国内关于社会工作实习教育的研究,会发现大多仍集中于实习体系和模式的构建及其所遇到的问题和困境(肖萍,2006;贾晓明、刘颖,2009;李荣志,2009;矫杨,2010;张曙,2012),或者对实习督导的能力、策略、经验、联合督导制度、民主对话式督导模式、反思性学习在实习教育中的应用等的研究(刘斌志、沈黎,2006;余瑞萍,2009;梁镗烈,2010;姚进忠,2010;张敏杰,2011;丁瑜,2012)。近年来,亦出现了有关实习成效方面的研究,笔者认为,从学生的视角了解实习成效及其影响因素是非常必要的。

欧阳林舟(2015)通过对湖南省某高校10名参加了大三下学期为期9周专业实习的学生进行访谈发现,那些赴深圳广州等社会工作先行地区社会工作机构实习的学生在专业能力和技术上的收获更大,对社会工作机构和社会工作行业的认可程度更高,对未来从业的信心更积极和主动,学业方向也更明确。王黎芳(2013a)对所在学校2009级112名本科学生在大三下学期进行的并行式实习进行了问卷和访谈研究,得出绝大多数学生在专业方法和手法的锻炼上很有收获,多数机构督导(75%)对实习生的指导也还有力,多数实习生(80%)可从机构督导那里得到一定的帮助与支持等正向结论。该调查尤其探讨了这次实习与学生其后的学涯职涯设计②按照该研究者的界定,学涯职涯设计主要表现为学生毕业前升学或就业的选择。的复杂关系,虽未得到统计学意义上的结论,但是笔者认为此讨论的面向颇具启发性。该研究也指出了学生对于实习时间安排和学校督导方面的不满。该研究者(王黎芳,2013b)在同一时期的另外一项研究中追踪了在北京一间社会工作事务所4名社会工作专业本科生连续3个月的毕业实习情况。该4名学生都是在大三时期学校规定的专业实习后继续留在该事务所进行毕业实习的,通过文化主位的视角参与观察、深度访谈,该研究指出学生们的实习收获包括:积极人生态度的建立、社交能力的进步、专业技能的进步以及包括价值性认同和工具性认同在内的专业认同的提升。谢颖(2009)对其在2008年11月所参与的对广州市5所开设了社会工作本科专业高校的248份实习满意度调查问卷的分析显示,实习满意度一般、比较满意和非常满意的学生分别占39.1%、35.5%和10.9%,对实习不满意或非常不满意的占10.5%和4.0%;在影响学生实习满意度的因素中相关性最大的是学校督导(包括督导的内容和督导的专业性),其次为学校在实习安排上的行政工作(如学校与实习机构之间的协调),最后是机构督导(包括督导的方式和督导的专业性)。笔者认为,在社会工作职业化大发展刚刚起步的2008年末,此调查所显示的学生实习满意度的比例是不低的,而影响学生实习满意度因素的排序也与调研时社会工作发展的外部情境及其发展状况密切相关。在学生的实习收获方面,该研究显示学生对“实习过程对适应社会能力提高方面”的满意和非常满意比例分别为53.6%和14.1%;“实习过程对专业技能成长方面”的满意和非常满意比例分别为35.9%和12.1%,说明学生对“实习过程对社会能力提高方面的满意度要明显大于对专业技能成长方面”。华中农业大学的一个学生研究小组(钟涨宝等,2010)对武汉市开设了社会工作专业的8所院校中已进行过社会工作实习的大三和大四学生进行了整群抽样调查,有效问卷296份,调查结果显示40%左右的学生认为实习对于他们“整合课堂所学理论与实务工作”、“发展专业自主能力”、“增进专业自我”、“培养专业意识与专业价值观”、“培养反思、批判精神,促进专业成长”方面有大的成效。

分析上述研究结果可以发现,首先,研究者进行调研(大多也是实习过程所发生)的时间、地域是非常重要的影响变量,比如2012年及以后的调研就得到学生在北京广州深圳地区的实习有较大收获的结论。其次,分析视角和概念界定亦会影响从定量数据中得到的结论,比如在2009年对广州学生的研究中,如果把一般满意视为没有不满也即满意的话,那么满意度将高达85.5%(从一般满意到非常满意的累积百分比是85.5%,从比较满意到非常满意的累积百分比是46.4%);而在该调研中学生对“实习对适应的社会能力”从满意(不含“一般”项)到非常满意的累积百分比也有67.7%之多;“实习对专业技能成长”从满意到非常满意的累积百分比为48.0%。最后,研究方法和研究视角尤其影响着研究的深度和对问题的认识的深度。问卷调查通过数字能够给人以简洁直观的印象,访谈调查在类型学分析上能够更加深入和细化,那么量化指标和质性分析的结合是否能够展现出更加清晰的图景?比如上述北京的访谈研究指出了学生的实习收获包括积极人生态度的建立、社交能力的进步、专业技能的进步以及专业认同的提升,但是这些实习成效有无重点排序之分?即社会工作专业的实习对中国大陆学生而言更能促进他们的个人成长还是专业成长?前者包括个体价值观和人生态度的进一步确立、以社交沟通能力为代表的社会化程度的提高等;后者包括对专业价值观的认同和运用、专业知识的巩固、专业技能的提高等,或如学者所概括的“专业知能、专业自主、专业自我、专业意识、以及专业成长”(曾华源,1985)。这里,学者的概括在社会工作教育界已基本达成共识,是社会工作教育界公认的专业实习目标,但是否个人成长才是中国学生在他们的实习过程中更为关注的?或者是否还有其他学生更为关注的地方?本研究即是带着这样的问题,希望以学生为本位,通过质性研究的深入挖掘,发现自中国大陆社会工作大发展十年来专业实习的效果究竟体现在哪些方面?它们对学生的意义为何?对社会工作专业教育和实习教育的启示又有哪些?

二、研究方法与过程

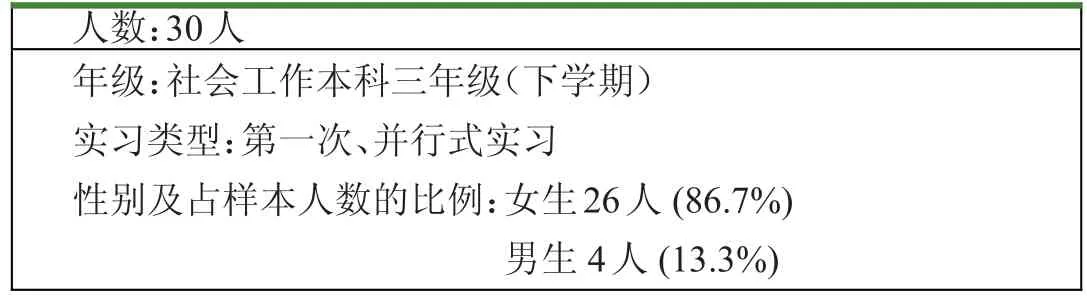

本研究采取扎根理论的研究路线,即在质性资料的基础上探索规律,发现关联(科宾、施特劳斯,2015)。研究的质性资料来源于笔者所在学校2013级30名参加了大三下学期并行式实习的社会工作学生的“反思性实习报告”,同时结合他们在笔者所开设的《社工实习指导》课上的实习分享进行分析。①本校所安排的并行式实习也是第一期的专业实习,具体安排为学生每周有两天在广州市内的各社会工作机构或服务地点进行全天候的实习工作,其余三天在校完成学习任务,实习贯穿整个学期的20个教学周(40天)。笔者为此特别向学校申请了开设在此学期、每周3学时的《社工实习指导》以陪伴、观察并服务于学生们的实习指导需求。该课程只有前三分之一是笔者讲授,讲授的内容包括实习概述和准备,机构、服务和案主认识,反思性学习的理论与实践等,其余时间则以机构导向和社区观察、实习进展与服务反思、服务研究与实习反思三大版块要求学生分组制作PPT在课堂上分享和讨论他们在实习进程中的所观、所感、所做和所思。此一分享过程特别鼓励学生如实谈论他们的感受,提出他们在实习过程中遇到的各种管理、心理和专业问题,面对这些问题教师并不以权威自居,而是通过引导学生之间的对话,努力帮助他们运用以往在课堂上学习过的知识、概念和理论反思其与现实状况的关联,从中发现解决之道。对于那些不能即刻得到解决的问题,则鼓励继续思考和探究。可以说,此课程的设计和安排是为了同时达到实习管理、实习指导与陪伴的目的,以适应由于高校教师评价体制的导向所导致的社工老师指导学生实习的动机不高、介入程度不深,而国内高校亦无招募机构有经验的资深督导的制度。此课程目前已进行了三轮,笔者在学生的分享中能够充分感受到就历届学生整体而言的在实习内容的深度与广度上的进展,在实践社工实务方法上的日益成熟等,而这正折射出他们所在实习机构的进步,也是广州社会工作界在服务的推广、影响力的扩大、乃至机构管理的成熟等方面的进步。

表一 质性资料的取样人员概况

质性分析过程严格遵循编码与概念建构、主题分析(thematically analyzed)的步骤。首先,初步浏览30份实习反思报告并结合课程印象形成一个包含三级编码的主题编码单,其中一级编码的概念来自于以往常见的研究主题,包括专业、行业、职场、自我和实习评价5项;二级编码是对实习报告中学生们反复提到的现象、问题在一级编码概念下的聚合(integrating key conceptsw ith extant literature),可被视为一级编码所反映的主题的具体内容;三级编码采用某反思性学习成效研究中的认知、情感、行动三维指标(Cognitive,Affective,and Psychomotor Domains)(Ho&Latifah,2014),这是一个开放式编码的过程(open coding)。接着,根据主题编码表上的初步分类和概念主题重新阅读学生的实习反思报告,找出各报告中与各个主题概念相关的部分进行标记,同时,根据学生们的阐述内容进一步清晰各级编码的意涵,增减了一、二级编码中的部分概念及归类,以实习报告中使用较多的正向、负向和中性三种表达倾向替代了原先的三级编码指标,完成了编码定义单上的编码定义,这是一个轴心式编码(axial coding)的过程。最终,一级编码的主题概念确定为专业成长、行业认知、个性发展和实习感知,此即学生表述中的“实习收获”或学者的常用概念“实习成效”(effectiveness);二级编码中保留提及人数在10人以上的主题内容,此即学生在谈论他们的实习收获时最为关注的主题,再依据正向表达人数的排序就得到了一个“学生在实习反思中的关注主题与正向收获排序表”,这是一个选择式编码(selective coding)和最终的概念形成的过程。

三、研究结果

从表二可见,对于专业成长、行业认知、个性发展和实习感知这四个主题,学生提及的人次分别是71、63、56和37①这里,对四大主题的统计单位是“提及人次”,而构成每个主题的各个主题内容则是“提及人数”,这是因为提及各主题内容的人是可以重复的,所以通过相加主题内容“提及人数”得到的就应当是这个主题的“提及人次”了。。笔者认为,提及的人次和人数反映了学生对此主题及其内容的关注程度,提及人次和人数越多,说明该主题及其内容所受的关注程度越强,学生在此主题上的触动或收获越大。正向、负向或中性的表达则表明学生收获的性质,其中中性的观点通常是一种客观的讨论或不涉个人的评价;而负向的感受或评论也可算作是一种“收获”,因为它有可能让学生们看到了现实的本来面目。据此,专业实习带给学生的最大收获是专业成长,其次是对行业的认知,再次是个性发展,最后对实习的感知亦可作为一种经验的积累。

表二 学生在实习反思中的关注主题与正向收获排序表(N=30人)

从表二还可以看到,学生们对于四大实习收获的各主题内容的表达以正向为主,惟有“行业认知”主题下关于“行业发展”的负向表达超过了正向;而对于“投身与否”,则正向(肯定)的表达与负向加不确定的表达几乎是一半对一半。另外,笔者发现,在以往有关实习成效的研究中“行业认知”并未作为一个独立的类属②科宾(2015)指出,在质性分析中,类属(categories)是指高一层的概念,低层级的概念根据共同的属性组织在一起置于其下。类属有时亦称主题(themes),它们代表相关的现象,让分析者能够归纳与合并资料。而维度(dimensions)代表概念属性中的各变化形式,它们赋予概念以特殊性及变化范围。显示出来,而是否投身行业则大多放在“专业认同”中进行讨论,但在本研究中专业成长、专业认同、行业认知等多个概念的内涵、属性和维度与之前的研究有所不同,以下结合学生实习反思报告中的典型表述予以说明。

与学者的界定存在差异,在学生的理解中,对“社会工作价值原则和对伦理守则”的认同与遵从是一个独立的类属,而非专业意识的一个维度。专业意识指“有专业的敏锐度,看服务对象的行为不能只看表面,而要通过这些现象看到内在的需求以及外在的连接部分”;专业意识与专业自我也密切相关,该学生在回顾了其接听实习机构热线电话“从一开始的不敢接询,到接听后的跃跃欲试,再到后来的习以为常、冷静处理”的巨大成长变化后写道“可以说在这三个多月的实习中,我的专业自我以及专业意识有了相当大的成长”。专业意识亦常与专业自信联系在一起,比如有学生提到其在回答了实习站点社会工作者有关专业理论和专业视角的询问后“由衷地感到自豪与自信”。专业自主则与专业自我几乎是同一的,专业自主(professionalautonomy)就是“把专业自我用起来”(the appropriate use of self),这包括“准备好自己,与服务对象在一起”,包括“运用社会工作者自己去影响服务对象,‘用生命影响生命’”,也包括“学会用社会工作思维去发现问题、解决问题、思考问题”,所谓“社会工作元素”(theelementsof socialwork)。作为独立维度的“社会工作价值原则和伦理守则”在学生的报告中时常会以“社会工作精神”、“社会工作理念”、“社会工作之心”表述之,学生们提到这是受过专业训练的社会工作学生“与非社会工作专业出身的工作者的最大不同”;意识到“从第一节专业课我们就开始学习一名社会工作者具备的原则”,到现在已经潜移默化了接纳、非批判、同理心等各项价值伦理并在实习服务中实践着;也有学生指出“社会工作对象的特殊性决定了其价值(观)重于技能”,“有时伦理比服务的技能更加重要”,而“实习过后,对于社会工作的价值观是更认同的”。可见此一类属是专业认同的重要组成部分或核心内容。总之在本次研究中,作为专业意识之主要表现的专业自我与专业自主、作为专业认同之核心内容的对社会工作专业价值观和伦理守则的接受遵从共同构成了“专业成长”主题的主要内涵,且它们分别都显示出八成以上的正向收获。构成“专业成长”其他内涵的通用实务能力的提高、在地工作与知识的获得以及对理论与实践关系的理解和运用则类似于学者所归纳的专业知能的类属,对此的研究将另文阐述。

实习带给学生另外一个重要收获是“行业认知”,其中对服务领域、服务项目和服务对象的认知也以正向为主,接近七成。这包括经历了所在机构社区专案的执行并看到其成效和社会价值;看到社会工作服务的优势;体会到专项服务和家综服务各自的优点;感受到“我们帮助服务对象,服务对象也给你支持,这就是社会工作的服务”等。与此同时,学生们也看到了社区存在的贫富差距;了解到困难群体的生活不易;体认到社会工作项目组织过程的不易等。存在转变的表达主要出现在对服务对象的看法上,比如对于残障人士从最初的害怕或“略微的抵触”到在实习服务中发现他们真诚友善,“不如我们想象中脆弱”,“感觉到他们的单纯,希望得到认可”等。在提及服务机构的学生中,略多于一半是正向认知,他们提到在实习过程中能够感受到所在机构确实践行着其“责任、专业、温暖”的核心价值观;机构也能够贯彻尊重、平等及接纳的社会工作原则,自己作为实习生同样被尊重、被倾听;机构“氛围好,老板随和,同工nice,工作认真”,“有社会工作feel”,有人文关怀,有爱与温暖,平等活泼有归属感”;机构“可以像机器一样运转”,但是同时也以“互相关怀作为润滑油”。对机构持中性看法和负面看法的基本上又是一半对一半,这部分包括目睹了评估机构的特殊性、目睹了行业组织所面对的挑战,又或者是小型机构运营的艰难、大型机构科层化之后“职场化,高效率”的办公氛围所带给其中个体的紧张感(该学生甚至在思考社会工作者的流失是否与该机构同工间极度缺少交流有关);还有一位同时在社会工作机构和商业机构实习的学生认为社会工作机构中的契约感、职业独立感不及商业机构多。

相较之下,有接近一半关注社会工作行业发展的学生得到的是负面认知。他们普遍实地观察到目前广州社会工作实务界高指标、低薪酬、高流动或流失率的“限制和无奈”;看到社会工作者流动对服务对象的影响和对机构内部业务交接的影响;感到社会工作者流失的原因包括从业期待未被满足、工作持久性和上升空间遇到限制从而职业成就感逐渐降低、工资与工作强度不匹配等;指出当前的许多“服务是否切实符合居民需求、是否能够应对或缓解社区凸显的问题,有待商榷与考察”;提出“政府主导模式还能走多远?”的疑问;希望自己不要“沦为一个赶指标的社会工作者”。对行业发展持乐观态度或以中性口吻就事论事的学生加在一起可以构成此关注项的另外一半人数,他们或指出应当“带着格局去看目前社会工作行业的发展,我欣喜于看到目前国家有许多利好的政策导向,地方政府对社会工作师考前培训大力支持,行业发展正迎来新的机遇期”;或认为“在现今国内的大环境下,项目购买方与机构是否能就项目指标等问题进行协商,通过从量到质的转化来保证服务质量,仍需要社会工作行业持续努力”;也有在批评之后表示“相信社会工作行业一定会发展得越来越好”。

有15位学生(参加实习总人数的一半)主动提及了对未来是否投身社会工作行业的考虑。其中3名学生明确表示“本次实习结束之后,我将继续在这个行业做下去”;“经过实习,虽然看到社会工作机构和社会工作服务中存在的很多问题,还是坚定毕业以后从事社会工作行业的想法,想再尝试更多、感受更多、努力更多,想看看自己能够在社会工作行业中走得多远,做得多少,改变有多少”;“我也愿意投身于这个事业当中”。4名笔者列为“潜在的”入行者的学生是虽未在报告中直接表示会继续做社会工作者,但字里行间呈现出入行的倾向,比如“经过了实习,我自己反而对社会工作有了情感,有了向往”;“希望自己能够带着这次实习的宝贵体验,不断自我激励实现成长,能够为社会工作行业发展贡献更多力量”等。而3名表示不入行、5名表示不确定是否入行的学生大都会以一种委婉的语句表达,比如“或许我以后未必会在社会工作行业从事一线服务”,“即使以后不从事社会工作专业的工作”,“无论将来从事什么行业”、“虽然我还没有确立”、“我不知道自己将来会不会成为一名社会工作者”等。可见学生在此一主题内容上还是颇为犹豫,仍在观察思考当中的。

四、讨论与结论:专业认同、行业认知与从业意愿

在以往的研究中有关社会工作学生从业意愿的问题大多放在专业认同当中讨论,因为多数研究中对专业认同的界定本身就包含了是否投身该职业或行业的意涵。Wong&Pearson(2007)在对9名香港大学和复旦大学联合培养的MSW学生的实习反思的质性分析中发现这些学生的专业认同问题(Professional Identity)主要由社会工作者身份的确立问题(identity issue)、社会工作需求的问题(needs of socialwork practice in China)、本土化的问题(issuesof indigenization)以及对社会工作职业的认同和投身的问题(comm itment to and identificationw ith the SocialWork Profession)构成,最后这个问题就包含了从业意愿。秦攀博(2009)从认同机制的角度指出专业认同存在认知性、情感性、行为倾向性和适切性四个维度,其中行为倾向性维度指学生在学习、择业过程中的努力程度和实际做法,适切性维度指学生对于专业与自身之间的适配关系的评价,这些都隐含有从业意愿的意涵。吴建平(2012)从认同内容的角度将专业认同分为价值性认同和工具性认同,价值性认同是指对专业价值观和专业伦理的理解与接受;工具性认同是指未来是否打算选择该专业作为职业,可见此一认同中包含了从业意愿。王黎芳(2013b)的研究则指出社会工作学生在专业实习之前大多已具备了对于社会工作专业的价值性认同,而在一间专业性良好的社会工作机构实习则能明显增加学生们的工具性认同。“在访谈中她们均表示,如果家长不干涉,她们愿意在毕业以后成为一名专职社会工作者,因为她们不仅认同社会工作的理念和价值观,更愿意在事务所这样的环境下工作。”

本研究的发现强化并丰富了上述结论,即不仅仅是专业性良好的社会工作实习机构,而且学生在机构及实习进程中所接触到的服务领域、服务项目和服务对象等都会对其专业认同产生影响,资料分析显示这些影响亦大都是正向的。但是有关行业发展(Industry Development)的认知在当前却不容乐观,即便是在中国大陆社会工作发展的先行地区,仅仅只有10年的跃进式发展及政府购买制度所内隐的政社关系仍不清晰、市场化与非营利性本身存在固有的矛盾、整个行业专业性程度仍然偏低等问题在实习过程中被活生生地展现在学生面前,再加上高校教育中所盛行的批判思维方式,往往令涉世不深、辨证思维仍不稳定、对自身能力也存在很大疑虑的社会工作学生们裹足不前,宁愿选择其他已经成熟且社会认知度高、美誉度好的职业和行业进入,当然其中亦有学生周围亲戚朋友这些重要他人的重要影响。

本研究的重要意义就是发现了以往主要基于欧美社会工作发展先进国家研究和经验所得到的部分类属(Categries)、概念及其内涵,需要在中国大陆本土发展的情境中进一步地界分和明确,才有可能更清晰地揭示出本土社会工作及社工教育发展的独特特征。在社会工作专业已有百余年发展历史的欧美社会工作教育界,社会工作专业实习的目标及成效评量多是围绕着价值观、知识和技能这三个专业发展的主要面向(the three overarching sectionsof values,know ledge and skills)而进行的(Hay,K.& O'Donoghue,K.,2009;Wilson,G.&Kelly,B.,2010),此三个主题面向中第一个属于专业认同的发展、后两个属于专业能力发展,它们共同构成专业认知和发展的范畴。虽然实习手册中也常包含有关于行业认知的要求,如要求学生能够批判性地认识实习机构的政策、工作者角色及回应社区需求的能力,能够觉察到社会工作实践在社会-政治脉络中的机会和限制等机构和行业认知的部分,(UBC,2014)但显然这样的行业认知亦属于专业认知的一部分,从而专业认知和行业认知、专业认同和行业认同以及专业能力的发展相互联结,共同构成了学生的专业成长(ProfessionalGrow th),其间并不存在矛盾①欧美国家的社会工作学生大多是自主选择此专业并有意向未来从事相关的职业,自主选择以及能力和性格与专业和职业要求的匹配也是欧美各高校选拔学生进入社会工作专业的标准之一,因此学生在入学后及毕业时对专业和职业认同通常是合二为一的,但是当前中国大陆的情况却不是这样。。然而当前中国大陆的情况却颇不相同,由于专业社会工作发展在本土的后发性、政府主导性以及跃进式发展所引发的诸多问题(王思斌,2011),也由于中国学生在进入大学时选择专业的非自主性甚至盲目性以及中国教育从中等教育到高等教育的与社会现实脱节,种种因素造成对专业的认知和认同与对行业和职业的认知和认同出现分离。而实习作为中国大陆学生在其4年学习中能够了解到专业所属行业的现实面貌的最直观、最切身的途径以及考虑职业选择的重要依据,给了学生们强烈的感触甚至是冲击。

已有研究者指出,专业认同(major identity)与职业认同(vocation identity)既相关又不同,前者主要指个体对大学所学专业的价值、性质、特征等的认同状况;后者则是个体对职业身份、职业价值、职业活动的内容和性质等的认同。在中国,大学生的“专业认同”大多发生在“职业认同”前期,一般而言大学生个体在校读书期间对“本专业”认同了,毕业时往往就会成为相关专业的职业人,即对“职业”产生认同(杨宏、龙喆,2009)。笔者认为,此一研究的概念区分意识与我们不谋而合,但是专业(major/ profession)、职业(vocation/occupation/career)和行业(industry),认知(awareness)和认同(identity)或许同样需要界分,尤其是当使用它们来观察和解释新兴领域比如社会工作发展中的复杂现象时更是如此。这两组概念的复杂组合能够很好地解释中国大陆社会工作学生在学科专业认同和职业行业认同上的多重思量和困境,学生们大多对社会工作的价值观和作为一种职业的存在具有高度认同,但是在毕业考虑是否入行的时候却大多另觅其职,即从业意愿和职业选择与他们对这个专业所表达的认同存在明显差异,而且在高校排名榜上排名越靠前的学校的社会工作学生选择毕业后进入此行业从事此职业的学生越少。实证研究的结果也证实了这个趋势的存在,林诚彦等(2013)在广东省8所开设有社会工作本科专业的高校进行的抽样调查显示,学生对专业的认知性认同随着年级增加而稳步增长,此增长差异显著,但是认知对从业意愿却存在反作用,即“学生越了解所学专业,其社会工作从业意愿越低”。该调查在访谈中则发现,“不少学生表示他虽然不选择社会工作行业,但并不意味着他对社会工作理念不接纳或不理解,而是出于‘种种客观原因’不得不离开该行业”。也即认知和认同存在差异。不过该研究的重点是探讨客观原因通过何种心理机制影响了个体的职业选择,没有涉及这些“客观原因”究竟是什么?笔者认为,这些“客观原因”中很大一部分就是本研究所发现的“行业发展及其认知”(theawarenessof industry development)。

正是对当前社会工作行业发展现状中众多负面现象的耳闻目睹即负向的行业认知而非正向的专业认同,让学生们的职业期待和从业意愿大幅下降。当然,这其中或许也有学生因对自身专业能力(professional competence)的不自信,从而担心在这样一个尚属于发展早期的专业、职业和行业中自身得不到成长,从而其后的人生道路不明晰、上升路径被堵死。但此一原因仅是笔者个人的观察和推测,在本研究中并无质性材料支撑,需要进一步研究。而本研究已有的发现则提醒人们,在社会工作教育、研究和界别合作中需要有意识地、更多地运用优势视角,比如在批判当前社会工作发展现状的同时需要更多地推动学生关注到其发展和积极的面向,在社会工作教育界和实务界双方的合作当中需要更积极地看到对方已取得的进展而非总是在谈论老生常谈的问题,同时教育界、研究界和实务界应当携起手来倡导更多的促进行业发展和保障社会工作者权益的政策出台。

[1]丁瑜,2012,《反思式学习在社工实习中的应用》,载于王思斌主编《中国社会工作研究》(第八辑),社会科学文献出版社。

[2]贾晓明、刘颖,2009,《社会工作专业实习体系的研究与实践——以北京理工大学为例》,《北京理工大学学报》(社科版)第3期。

[3]矫杨,2010,《社会工作专业实习模式探索与实践》,《实验技术与管理》第3期。

[4]梁镗烈,2010,《内地社会工作督导与教学札记》,《社会工作》第2期。

[5]刘斌志、沈黎,2006,《社会工作督导反思——学习成为有效的社工督导老师》,《社会工作》第9期。

[6]李荣志,2009,《关于社会工作专业实习课程建设思考——以南京人口学院为例》,《社会工作》第12期。

[7]林诚彦、张兴杰、曾细花,2013,《专业认同影响从业意愿路径的实证分析——以社会工作专业为例》,《高教探索》第3期。

[8]欧阳林舟,2015,《社会工作专业实习实践教学探索——以湖南女子学院为例》,《湖南科技学院学报》第12期。

[9]秦攀博,2009,《大学生专业认同的特点及其相关研究》,西南大学硕士论文。

[10]童敏,2006,《中国本土社会工作专业实践的基本处境及其督导者的基本角色》,《社会》第3期。

[11]王思斌,2011,《中国社会工作的嵌入性发展》,《社会科学战线》第2期。

[12]王黎芳,2013,《成长与反思:对大学生社会工作专业实习的质性研究——以北京H社会工作事务所为例》,《社会工作》第6期。

[13]王黎芳,2013,《对社会工作专业并行实习的调查与思考——以中国劳动关系学院为例》,《吉首大学学报》(社科版)第12期。

[14]吴建平,2012,《从本科生的专业认同看我国社会工作专业的发展》,《中国社会工作》第5期。

[15]肖萍,2006,《社会工作实习教育模式的本土性探讨——资源概念的引入》,《南京社会科学》第3期。

[16]谢颖,2009,《广州地区社会工作专业实习学生满意度分析》,《社会工作》第10期。

[17]姚进忠,2010,《社会工作实习督导模式的本土建构——批判教育学理念的引入》,《华东理工大学学报》(社科版)第6期。

[18]杨宏、龙喆,2009,《大学生专业认同的内涵研究》,《中国电力教育》第2期。

[19]余瑞萍,2009,《优势视角下的社会工作实习督导方法探索》,《长江大学学报》第4期。

[20]朱丽叶.M.科宾、安塞尔姆.L.施特劳斯著,朱光明译,2015,《质性研究的基础:形成扎根理论的程序与方法》,重庆:重庆大学出版社。

[21]张曙,2012,《我国社会工作实习教育整体性合作模式探讨》,《南京理工大学报》第1期。

[22]张敏杰,2011,《联合督导在社会工作实习中的应用》,《浙江工商大学学报》第4期。

[23]钟涨宝、陈红莉、万江红、逯晓瑞,2010,《社会工作专业实习教育现状分析与思考——基于湖北武汉高校的调查》,《学苑风》第6期。

[24]曾华源,1987,《社会工作实习教学:理论、实务与研究》,台湾台北:台湾五南图书出版公司。

[25]Cynthia L.Garrthwait著,吕静淑等译,2015,《社会工作实习》,上海:华东理工大学出版社。

[26]Ho,Y.M.,Latifah,A.M.,2014.Assessing learning outcomes through students'reflective thinking,Procedia-Socialand Behavioral Sciences,152,973-977.

[27]Hay,K.,O'Donoghue,K.,2009.Assessing SocialWork Field Education:Towards Standardising Fieldwork Assessment in New Zealand,SocialWork Education,28(1),42-53.

[28]UBC,2014.Schoolof SocialWork Field Education Policy Manual forwebsite,13-20.

[29]Wilson,G.,Kelly,B.,2010.Evaluating the Effectiveness of SocialWork Education:Preparing Students for Practice Learning,British JournalofSocialWork,40,2431–2449.

[30]Wong,Y.C.,Pearson,V.,2007.M ission Possible:Building SocialWork Professional Identity through Fieldwork Placements in China,SocialWork Education,26(3),292-310.

编辑/刘文彬

C916

A

1672-4828(2017)02-0048-09

10.3969/j.issn.1672-4828.2017.02.008