明代贵州卫所进士群体浅谈

覃朗

(云南大学 人文学院,昆明 650000)

明代贵州卫所进士群体浅谈

覃朗

(云南大学 人文学院,昆明 650000)

卫所进士,是指生活于卫所管辖的地域范围内在行政管理上受到卫所制度影响的进士群体。这里在统计、辨析、考订明代贵州地区卫所进士数量的基础上,从户籍、家庭背景等方面对卫所进士群体进行了分析,卫所出身的进士是明代贵州进士的主体,家庭因素对于卫所进士科举功名的成功并不是最重要的因素。通过科举考试,卫所进士既实现了社会流动,得以提升自身的地位,又在传播文化、移风易俗方面发挥了一定的作用。

卫所;进士群体;贵州

一、关于卫所进士的概念

卫所进士,是指生活于卫所管辖的地域范围内在行政管理上受到卫所制度影响的进士群体,与之相对应的就是大家熟知的州、县进士。这些卫所进士群体在当时以及其后的文献中常常被称为某某卫人,例如景泰五年(1454年)进士周瑛,“字廷润,兴隆卫人。”[1]63为什么在明代会出现这种情况呢?因为他们属于明代一个特殊的群体,即明代数量庞大的军事移民——卫所军户的后代。这个数量庞大的群体,在当时有很大一部分人并不属于州、府、县管辖。顾诚提出,明帝国的整个疆域分别隶属于行政系统和军事系统。行政系统就是传统意义上的省、府、州、县的行政单位,而军事系统则是明代的都司卫所系统,这两个系统之间既有联系但又互不干涉,都司卫所管辖着不属于行政系统的大片疆土,这些疆土大多集中在边疆和少数民族集中的地区[2]。都司卫所管辖了大片行政系统不便管辖的疆土,所以连同这些土地上的人口等,同样归属都司卫所管理,行政系统不得干涉。为了和州县人口相区别,顾诚把由卫所管理的人口称之为“卫籍”,并且特别提出卫籍人口是以驻军的后裔(官、旗)为主体,另有多少不等的划归卫所代管的原居民户[3]。后来曹树基在《中国人口史·明代卷》中,也同样使用了“卫籍”和“民籍”的概念,以区别卫所和州县分别管辖的人口[4]。

由此,为什么不称“卫所进士”为“卫籍进士”呢?正如钱茂伟所言,因为这容易弄混明代“户”与“籍”之间的特殊赋役含义[5]153。在明代,“籍”这一概念是指户役种类,是不同的职业划分[6]。明代规定,“凡户三等,曰民,曰军,曰匠。民有儒,有医,有阴阳;军有校尉,有力士、弓铺兵;匠有厨役、裁缝、马船之类;滨海有盐、 灶;寺有僧,观有道士。毕以其业著籍,人户以籍为断”[7]7032,不同的户籍所承担的赋役是不同的。根据《明清进士题名碑录索引》统计,明代常见的户籍种类有7大类37种[8]4,王毓铨更认为明代的户籍种类有80多种[9]43,不过并没有“卫籍”一种。若以“卫籍”来代称卫所管辖的人口,则容易与其他户籍产生混淆和疑问。郭培贵也曾对明代出身于军籍的进士进行过分析[10],但是此“军籍进士”不仅包括卫所军籍,还包括州、县军籍等,与这里专指出身卫所的进士群体范围不同,因此这里也不用“军籍进士”的概念。

二、明代贵州卫所进士数量统计

地方志是研究地域史、区域史的基本材料,是研究历史的重要切入点[11]61。因此,要统计明代贵州地区的卫所进士数量,就要利用明清以来贵州地区的地方志。但地方志记载的进士科第表等科举信息也存在着错误,主要表现为记载了非进士者、误收他地进士者,以及因为明代的乡贯和户籍原因造成一名进士多地收录的情况[12]244。这些情况在各地的地方志中均有出现,明清两代的贵州地方志中也存在着这样的情况,因此这里依据《明清进士题名碑录索引》和进士登科录等其他科举文献,重新统计明代贵州进士与卫所进士的总数。

(一)对明代贵州进士总人数的统计

前人曾对明代贵州的进士人数做过统计,但这些统计数字其实并不准确。例如林开良的《贵州教育溯源》统计明代贵州进士为123人[13]167,庞思纯统计为109人[14],本文统计为94人。之所以会出现以上的数字差异,主要是由于前人在统计时收录了非进士者和属于他地的进士。例如在《贵州教育溯源》的《明清贵州七百进士一览表》中,收录了越昇(升)为进士,但越昇(升)的记载很清楚,即“以明经行修,举授播州宣慰司儒学训导。”[15]421此书以明经进士的名义收录此人,然而在明朝,明经却只是表示贡生而已。“今人但以贡生为明经,非也。”顾炎武这句话是与唐朝作比较,“今之进士乃唐之明经也”[16]312,认为当时的人们把贡生称为明经是不妥当的。然而今人若把明代的明经比作明代的进士,那就更不妥当了。

以明清至民国时期贵州地区编写的省志中的科第表为基础①本文统计利用的主要地方志分别为:[明]王来贤(万历)《贵州通志》,书目文献出版社,1990年;[明]郭子章(万历)《黔记》(三),巴蜀书社,2006年;[清]卫即齐(康熙)《贵州通志》,兰州大学出版社,2003年;[清]鄂尔泰(乾隆)《贵州通志》,巴蜀书社,2006年;任可澄(民国)《贵州通志》,巴蜀书社,2006年。,统计地方志中记载的进士总共为104人,然后根据《明清进士碑录索引》和进士登科录等其他科举文献资料,排除非进士出身和他地进士10人,属于明代贵州籍贯的进士总共为94人。需要说明的是,我们在统计时,对于非进士出身的含义,在于这名举子是否参加了殿试,有没有取得名次[17]。顾炎武指出:进士“所以异于同人者,在于赐及第、赐出身,不在乎进士也”,而要取得赐进士及第、赐进士出身、赐同进士出身,则必须要参加殿试。他地进士者,是指在当时不属于贵州行政管辖地的进士。明代贵州地区的行政区划犬牙交错,当时既有属于贵州布政司管辖的范围,亦有属于贵州都指挥使司管辖的地方,也有地在今贵州地区,而行政区划上属于四川、湖广的区域②关于明代贵州地区的行政区划,详见郭红、靳润成的《中国行政区划通史·明代》,复旦大学出版社,2007年。其中,属于四川的主要是播州宣慰司(今贵州遵义),属于湖广的主要是偏桥卫(今贵州施秉)、镇远卫(今贵州镇远)、清浪卫(今贵州玉屏)、平溪卫(今贵州玉屏)、五开卫(今贵州黎平)、铜鼓卫(今贵州锦屏)。也有地在四川,而行政区划归属贵州的永宁卫(今四川叙永)。。因而,这里的“贵州进士”,是指当时在行政区划上属于贵州布政使司和贵州都指挥使司、籍贯属于贵州、主要生活在贵州地区的进士群体,因为对于是哪里人的概念,很大一部分影响因素在于他属于哪一行政区划。

在被排除的10名进士中,有3人为非进士,分别为崇祯十五年(1642年)壬午科的李之驹、张宪模和崇祯十六年(1643年)癸未科的张佐辰。

关于崇祯十五年(1642年)壬午科的问题,学界已有讨论③详见龚延明、邱进春的《明代登科进士总数考》《浙江大学学报》(人文社会科学版),2006年3期;陈长文的《崇祯十三年赐特用出身科可年考实——兼谈明代进士题名碑的立石问题》《文献》,2005年3期;郭培贵的《关于明代科举研究中几个流行观点的商榷》《清华大学学报》(哲学社会科学版),2009年9期。。按照惯例,崇祯十三年(1640年)已开庚辰科会试之后,下一科会试应当是崇祯十六年(1643年)的癸未科。但清人李周望在《国朝历科题名碑录初集》中却记载了崇祯十五年(1642年)壬午科进士263人的科举情况,而后今人朱保炯、谢沛霖编著的《明清进士题名碑录索引》也采用李望周的记载,同样记载有崇祯十五年(1642年)壬午科,这一记载影响深远。那么这是怎么一回事呢?在崇祯十三年(1640年)春,当年的会试与殿试就已经举行完毕,但到五月,“帝思破格用人,而考选止(只)及进士,特命举人、贡生就试教职者,悉用为部寺司属、 推官、 知县,凡二百六十三人,号为庚辰特用。”[18]7032后来史惇等人又“请援进士例,谒孔庙,行释菜礼,并立石题名,帝如所请”[19]8,因为此次的题名碑末刻有“崇祯十五年(1642年)七月二十六年日立”[20]119,故被误认为“崇祯十五年(1642年)壬午科”。其实所谓的崇祯十五年(1642年)壬午科进士的真实身份应是崇祯十三年(1640年)“赐特用”破格提拔的举人和贡生,并非是真正殿试过后授予的“进士出身”群体。故郭培贵说:“崇祯十三年(1640年)‘赐特用’史惇等263人,并仿进士例 ‘立石题名’于国子监一事,仅仅是一次大规模破格任用举人和廷试岁贡的举措,既与科举无直接关系,更不属于科举中的一科,也非赐予 ‘出身’。”[21]在贵州地方志的康熙《贵州通志》中也并没有记载崇祯十五年(1642年)壬午科的2名进士,此科是记载在民国《贵州通志》中[22]20,由此也说明当时的人们并不认为崇祯十三年(1640年)的“赐特用”是进士。所以,应当把崇祯十五年(1642年)壬午科进士从科第总数中剔除。

崇祯十六年(1643年)癸未科的张佐辰[23],因为没有参加殿试,因而没有三甲名次,更没有“进士出身”,故而只能是贡士,不能算做进士。

误收他地进士有6人,分别为天顺元年(1457年)丁丑科彭杲;成化二十三年(1487年)丁未科郭珠;正德六年(1511年)辛未科侯位;嘉靖二十三年(1544年)甲辰科钱嘉猷;万历十七年(1589年)己丑科龙起雷;万历二十九年(1601年)辛丑科梅友月。

彭杲[24],万历《贵州通志》始记为“永宁卫人”;万历《黔记》记为永宁司人,中四川乡试,同样被收录进科第表中。但查阅《天顺元年进士登科录》,则记为“彭杲,贯四川永宁宣抚司,民籍,顺天乡试第三名。”①目前,进士登科录出版可见的主要是:天一阁博物馆编《天一阁藏明代科举录选刊·登科录》,宁波出版社,2006年。但是这批书籍因为价格昂贵,国内图书馆所藏甚少,故而不能轻易见到。目前网上能够在北京阿帕比方正电子图书见一部分电子版的进士登科录书影;因此本文所用的天一阁进士登科录中不可见的部分主要转引自陈文新、何坤翁、赵伯陶的《明代科举与文学编年》,武汉大学出版社,2009年;另有可见一部分进士登科录来自屈万里的《明代进士登科录汇编》,[中国台湾]学生书局,1969年。彭杲其实是四川永宁宣抚司人,并且参加的是顺天府乡试,因此,彭杲不能算作明代贵州的进士。

郭珠[25],万历《黔记》记为“按察司吏”,并没有说是哪里人,但根据《成化二十三年进士登科录》记载,郭珠其实是“贯四川叙州府富顺县”,也是四川人,并不是贵州人。

侯位[26],在弘治《贵州图经新志》中说他是湖广平溪卫人,但此后的地方志又把他记作思州府人。在《正德六年进士登科录》中,侯位记为“贯湖广平溪卫,官籍,中湖广乡试第四十二名。”侯位来自平溪卫一个显赫的武官家族,他的曾祖是平溪卫的世袭正千户(正五品),其父亲是平溪卫的世袭指挥使(正三品),后其兄继承指挥使的职位,侯位则做到了都御史的高官。平溪卫在当时属于湖广都司,大概是想为本省增加一位显赫的乡贤,后来的志书编纂者就忽视了侯位是湖广人的事实;又因为当时平溪卫没有学校,平溪卫的学生只能附学思州府学,直到嘉靖元年(1522年)才设平溪卫学[27]78,因此侯位是思州府学学生,故而把侯位算作思州府人了。

钱嘉猷[28]与侯位情况相似。钱嘉猷在明代的贵州地方志中记作镇远府人,但他其实也是湖广人。《嘉靖二十三年进士登科录》记载“贯湖广镇远卫,官籍,贵州乡试第三名。”钱嘉猷同样来自一个显赫的武官家族,他的祖父钱宁为明威将军(正四品指挥佥事的散阶),父亲钱山则封怀远将军(从三品指挥同知的散阶)。钱嘉猷作为湖广人,之所以参加贵州乡试,是因为嘉靖十六年(1537年)贵州乡试正式开科,而后因为离贵阳考试较近,嘉靖二十一年(1544年),明世宗又允许当时湖广5卫的学生在贵州参加乡试[29]。又因为镇远卫没有卫学,卫所子弟只能附学镇远府学。钱嘉猷是镇远府学学生,所以后人把钱嘉猷记为镇远府人,但其真实身份应当是湖广镇远卫人。

龙起雷和梅友月两人都被记作黎平府人[30],但根据《明清进士题名碑录索引》的记载,其实他们两人都是湖广五开卫人,并不是贵州人。

还有一个人是蒋克达[31],其他方志不见记载,唯见乾隆《贵州通志》,记为崇祯十三年(1640年)庚辰科进士。但查《明清进士题名碑录索引》与《崇祯十三年进士履历便览》,并无此人,所以蒋克达应该是乾隆《贵州通志》的误记。

综上所述,排除非进士出身3人,属于他省进士6人,误记1人,属于明代贵州地区的进士应当为94人。

(二)明代贵州地区中的卫所进士人数统计

卫所进士在行政管理上是属于卫所管辖的,因而卫所进士在记载上应当记为某某卫人。但在贵州的地方志中,由于贵州布政使司与贵州都指挥使司在行政区划上的交错,特别是州卫同城的卫所[32],很容易导致在进士的行政划分上出现记载错误。因此,在进士行政归属的错误中,集中表现在贵州宣慰司、贵阳府人与贵州卫、贵州前卫人;普安州人与普安卫人,都匀府人与都匀卫人的划分上,并且还存在把本省进士记录为他省进士的现象。

特别是清朝以来,由于改卫设县等原因,更是对进士的行政归属语焉未详。例如乾隆《贵州通志》中记载万历四十四年(1617年)进士陈士章[33]499,就被称其为“普安人”,这种说法放在清朝或许没有问题,因为那时只有普安州了[34];但陈士章是明朝人,这就有疑问了,那他到底是普安州人还是普安卫人呢?因此,不得不对地方志中进士的行政归属进行认真的考证。这里在确定某进士是属于某府州县人或是某卫人时,主要以进士登科录和《明清进士题名碑录索引》等科举文献的记载为准。

在94名进士中,地方志中明确记载为某卫人的只有34名,其余都是府、州、县人,真的如此吗?其实不然,查阅其他资料,在94名进士中,卫所进士应当有62名,与地方志相差28名,可知对地方志中的记载,还是要谨慎考证。

在弄错行政归属的进士中,以普安卫、贵州卫、贵州前卫为主要群体。这主要是因为普安卫与普安州同处一城,并且普安卫没有学校,普安卫子弟附学普安州学,被称为普安州学学生,进而容易弄成普安州人。贵州卫、贵州前卫与贵州宣慰司、贵阳府同样如此,因而也容易弄错行政归属。

在28名弄错行政归属的进士中,普安卫人被记作普安州人、普安人的有10人①这10人的情况分别详见 [明]郭子章(万历)《黔记》(三),巴蜀书社,2006年,第49、54、56、57、58、60、65、68页;[清]鄂尔泰(乾隆)《贵州通志》,巴蜀书社,2006年,第499页;屈万里《明代进士登科录汇编》,[中国台湾]学生书局,1969年,第4 531页;陈文新、何坤翁、赵伯陶《明代科举与文学编年》,武汉大学出版社,2009年,第2 444、2 460、2 464页;朱保炯,谢沛霖《明清进士题名碑录索引》,上海古籍出版社,1980年,第206、624、1 135、1 409、1 460、2 134页。,分别为蒋宗鲁、蒋思孝父子、邵元哲及其侄子邵以仁、李良臣、沈存仁、蒋杰、董绍舒、王祚远、陈士章。其中,蒋宗鲁、蒋思孝、邵元哲、邵以仁、李良臣5人有进士登科录留存。如蒋宗鲁“贯贵州普安卫,军籍”;李良臣“贯贵州普安卫,军籍”;邵元哲“贯贵州普安卫,军籍”,明确地记录了他们的行政归属,是普安卫人。

贵州卫人、贵州前卫人被记载为贵州宣慰司人有7人,被记为贵阳府人有7人。被记为贵州宣慰司人的7人②这7人的情况详见 [明]郭子章(万历)《黔记》(三),巴蜀书社,2006年,第36、37、51、54、56、67、70页;屈万里《明代进士登科录汇编》,[中国台湾]学生书局,1969年,第1 238页;天一阁博物馆编《天一阁藏明代科举录选刊·嘉靖二十六年登科录》,宁波出版社,2006年,第67页;陈文新、何坤翁、赵伯陶《明代科举与文学编年》,武汉大学出版社,2009年,第2 338、2 553页;为俞玑、朱碧、刘秉仁、汪若泮、许一德、王尊德、潘润民。其实,在这7人中,属于贵州卫的有4人,分别为朱碧、刘秉仁、汪若泮、许一德。例如,刘秉仁在登科录中就明确记为“贯贵州卫,军籍。”其余3人则属于贵州前卫,如俞玑在登科录中记为“贵州前卫,军籍。”在被记为贵阳府人的7人中③这7人的情况详见 [明]郭子章(万历)《黔记》(三),巴蜀书社,2006年,第64、68页;[清]鄂尔泰(乾隆)《贵州通志》,巴蜀书社,2006年,第499、500页;朱保炯、谢沛霖《明清进士题名碑录索引》,上海古籍出版社,1980年,第116、537、1 667、1 934、1 945、2 002、2 213页。,有贵州卫人6人,分别为马文卿、杨师孔、刘述祖、张慎言、马士英、周祚新。被记为贵州前卫人有1人,即谢上选。

都匀卫人被记作都匀府人有1人,为陈尚象,登科录记载为“贯贵州都匀卫,官籍。”[35]

被记作他省者有3人④这3人的情况详见 [明]郭子章(万历)《黔记》(三),巴蜀书社,2006年,第44、48、72页;陈文新、何坤翁、赵伯陶《明代科举与文学编年》,武汉大学出版社,2009年,第1 761页;朱保炯、谢沛霖《明清进士题名碑录索引》,上海古籍出版社,1980年,第921、2 225页。,分别是永宁卫周昺、赵维垣、熊文灿。这3人在地方志中都被记为四川永宁司人,赵维垣的登科录中记为“官贵州永宁卫,官籍”,是贵州永宁卫人。

通过对地方志中进士行政归属的考证,可以得出,明代贵州的卫所进士为62名,约占明代贵州进士总数的66%,这说明明代贵州地区卫所人口是进士功名的主要组成群体。

三、对卫所进士群体的分析

(一)卫所进士的户籍分析

明代的户籍多与需要承担的赋役相联系。在卫所中,同样也分为不同的户籍,但总体上主要分为军籍和官籍。

军籍是一个总称,其下又分为不同的小类,比如屯籍、力士籍、勇士籍、校籍、旗籍、总旗籍、校尉籍、军校籍等,但总体来说,军籍一般是指最底层的旗军,也就是卫所军户。军籍进士即是来源于卫所军户家族的士子。

对于官籍,目前还没有明确的定义。顾诚说:“卫、所官的家称官户,旗、军的家称为军家”[36],认为卫所的官员后代是官户官籍;钱茂伟也认为“似乎是军官户”[37]164,语气不是太肯定;于志嘉则把军户军籍和官籍官户都看做军户[38]。然而根据其他的研究,则清楚地表明官籍进士并不单纯的只是卫所军官家庭出身,还包括其他的类如太医院、四夷馆,甚至地方州县民籍家族出身的也不在少数[39]。但可以肯定的是,卫所中的官籍进士的确来自卫所武官家族的后代,对明代贵州的31名官籍进士的家庭出身进行分析,只有8名官籍进士暂时不能确定其祖先是否为卫所官员,其余23名官籍进士,皆可确定其祖先为卫所官员。

把卫所进士分为军籍进士和官籍进士的意义是什么?如果简单地把官籍进士和军籍进士理解成官宦家庭出身和平民家庭出身,那么二者的占比将十分清晰地揭示出科举制度下的社会流动情况。毫无疑问,在等级严明的卫所制度下,底层军户与卫所军官,显然是不同的阶层。

根据《进士登科录》和《明清进士题名碑录索引》对明代进士户籍的记载统计,在明代贵州的卫所进士中军籍进士30名,官籍进士32名,唯一没有确切记载的卫所进士是弘治十二年(1499年)的詹恩。在《明清进士题名碑碑录索引》中没有记载其户籍,但是根据其父是百户职位,他应该为官户官籍[40]23。

据此,官宦家庭出身和平民家庭出身的进士数量各占51.6%与48.2%,这个数字比何炳棣统计的明代进士来自于平民家庭的46.7%还高,似乎说明了明代的社会流动率之高,反映了明代社会的活力。

然而事实是,这样的理解是有极大风险的,因为官籍出身的进士家庭,并非就是来自于现任的世袭武官的家族。根据明代武官世袭法则规定,只能由嫡长一房才能继承世袭职位,其余子孙只能在嫡长房没有子孙可以袭职的情况下,再按照亲疏关系来承袭世袭职位。中国人多子多福的思想导致一个武官绝不会只生一个孩子,其余没有袭职的子孙,就成为“官余”,只能自谋生路。因此,大部分官籍进士其实是来自于官余家庭的后代。在16位可考证家庭里排行的官籍进士中,排名为首的官籍进士只有两名,其余大多为次子,排行最低的则已经是第七子了。倘若他们的父祖是卫所武官(这种情况也很少),其中的大多数人也没有机会继承家族的世袭职位。数代繁衍而下,很多官籍进士家庭只留存一个官籍的身份,除减少徭役的作用外,其实他们也与普通的平民并没有什么不同了。

倘若把军籍进士家庭视为普通的平民家庭,或者地位更低(对军户地位低下的论述处处可见)的家庭,也并不合适。同官户官籍家庭一样,军户军籍家庭的繁衍也很迅速,“三世成族”并非虚言。除正军承担兵役外,其他余丁也同普通的平民家庭一样生活,在自谋生路方面,许多家族也选择科举入仕,以此改变军籍身份可能带来的诸多困扰。数代努力之后,许多家族虽然还名列军籍军户,但其身份已经成为官宦士大夫家族,比如普安卫的梅月与梅惟和父子,都是普安卫军籍,但梅月中嘉靖五年(1526年)进士,其子梅惟和中嘉靖三十八年(1559年)进士,梅月还可以看做是来自普通军户家庭,而梅惟和则显然是来自官宦家庭了。因此普通的军籍军户家庭的地位评价已经不适合全部的军籍进士群体。参见后面的表1。

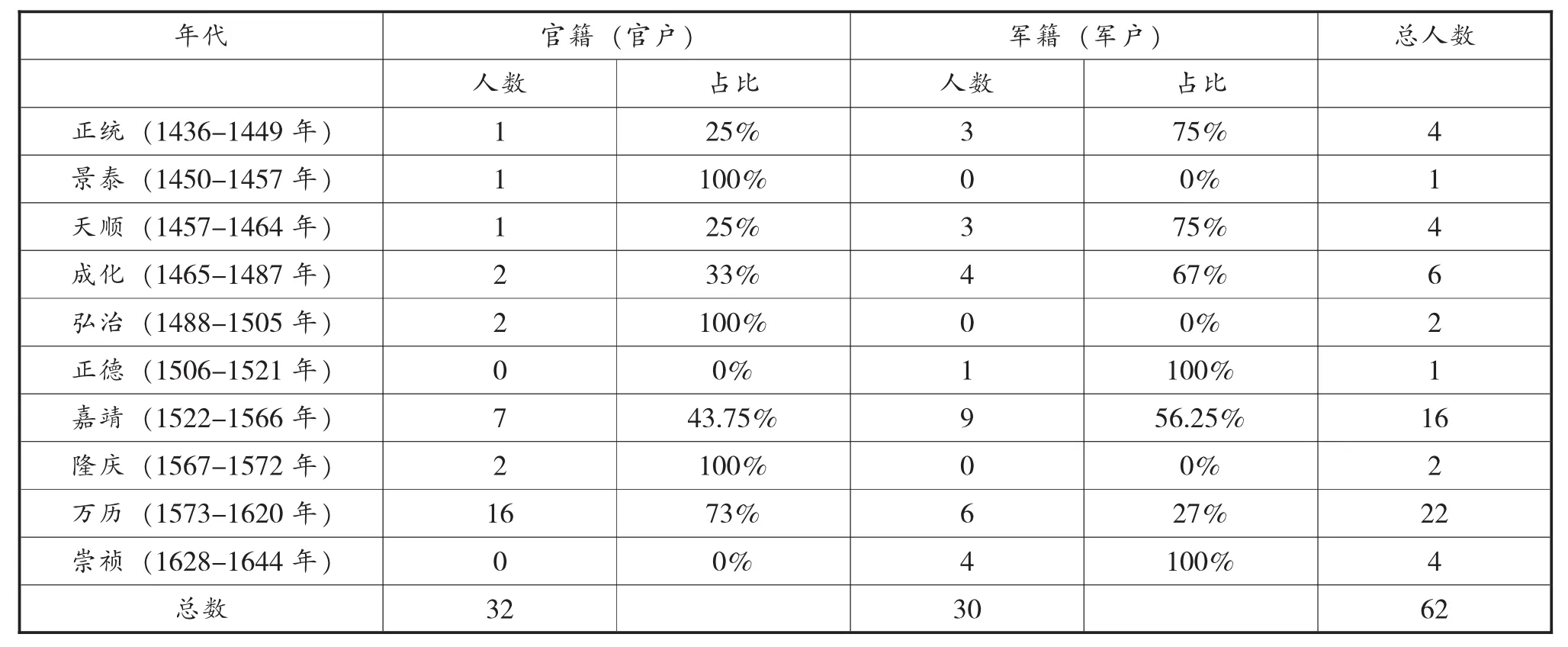

在表1中,从明代各时期贵州地区的官籍进士与军籍进士的数量对比变化情况可以看出,官籍进士的数量在不断增加,甚至在弘治年间(1488-1505年)之后,数量上慢慢地超过了军籍进士,这给军籍进士造成了很大的科举压力。军籍踊跃参与科举的原因自不待言,主要的是想摆脱军籍身份带来的困扰;而相对闲适的官籍群体,主动参与科举,更多的是出于保持社会地位和谋求出路的目的,特别是在明中后期以后,卫所武官的地位不断下降,大多官余家庭成员不再热衷于沙场拼搏、封侯拜将。相比较而言,他们更多的愿意选择社会地位较高的文官士大夫作为主要流动对象,而较好的社会经济条件,也是他们在科举道路上的成绩比军籍家庭出身略好的原因之一。

表1 明代各时期贵州官籍与军籍进士对比

(二)对卫所进士群体家庭背景的分析

简单地用官籍身份和军籍身份作精细的社会流动考察,风险是较高的。因此,对于卫所进士的家庭环境来说还需进行更为细致的考察。对于进士群体家庭背景的分类,最负盛名的莫过于何炳棣的《明清社会史论》了,他把进士群体的家庭状态分为4类,A类包括祖宗3代未有1人得过初级科名的生员,遑论更高的功名、官位或官衔的进士;B类包括祖宗3代中产生过1个或者更多的生员,但未有更高的功名或官位的进士;C类包括祖宗3代中产生过1个或者更多较高的科名或者官位的进士;D类包括祖宗3代中产生过1个或更多任三品以上高官的进士。A类和B类可以看做平民家庭,即白手起家者,C类与D类则来自于官宦家庭[41]134-136,以此来考察明清以来的社会流动情况。在何炳棣的分类中,重点考察进士家庭背景的是父祖的科举功名,这固然是十分重要的,但这在卫所进士中,则略显不足了,因为对于出身官员家庭的卫所进士,并不一定需要父祖的科举功名。

同样,这里把卫所进士家庭的背景分为4种等级。A类,其父祖3代没有任何世袭官职或科举功名,这类家庭在卫所制度中是处于最底层的家庭,需要承担沉重的军役;B类,其父祖3代继承有低级世袭官职(百户级别)或生员级别的科举功名,这种家庭相比于A类,经济地位和社会地位较好一些,世袭官职可以带来较稳定的经济收入,生员的功名虽然不可以任官,却可以减少沉重的军役,特别是在明中后期较为明显;C类,其父祖3代继承有中级世袭武职(千户级别)或举人、优贡等科举功名,这类家庭在卫所中是中等家庭,基本不用承担军役,生活较为优渥,并且举人等可以任官,是标准的仕宦家庭;D类,其父祖3代连续有高级世袭武职(指挥级别)或进士等科举功名,这类家庭自不待言,在明代的社会阶层中已经处于较高的地位了。

对贵州的卫所进士进行家庭背景资料统计时,目前资料能够较为清楚地显示其家庭背景的卫所进士有52人。其中A类家庭背景出身的24人,占比约46.3%;B类家庭背景出身的2人,占比约3.7%;C类家庭背景出身的20人,占比约38.5%;D类家庭背景出身的6人,占比约11.5%。倘若把A、B看做平民家庭,C、D看作官宦家庭,则卫所进士中出身于平民和官宦家庭背景的进士几乎相等,并且与上文中军籍与官籍进士的比例十分接近。

在时间上,明前期A类背景家庭的进士群体占多数,明中后期C、D类背景的进士群体不断上升,但与此同时,A类背景的进士群体依旧占据着较大的份额。这说明,经过几代人的文化积累,出身于官宦家庭的人,对于考中进士来说的确具有重要的帮助,不过随着文化教育事业的不断发展,出身于普通家庭的士子,在考中进士方面的机会,也并不比出身官宦家庭的士子低。在科举制度下,科举的是否成功,与家庭背景的联系并非十分重要,其他类如国家教育的投入、贵州乡试的开科等因素,对科举制度的影响显然更为重要。参见表2。

表2 明代贵州各类别进士群体数量

(三)卫所进士的社会影响

卫所进士通过自身的努力,在提升自身社会地位的过程中,也在造福家乡、传播文化、促进贵州的移风易俗方面作出了重要的贡献。这里不妨以学校发展为例作一简要的说明。

学校的建立是促进文化事业发展的重要基础。总体上说,贵州卫所学校的发展十分缓慢。明初之时,虽然诏令各地卫所建置学校,但多是一纸空文。例如,贵州卫学之设是在洪武二十八年(1395年),御史裴承祖上书言:“‘贵州都司指挥使司、平越、龙里、新添、都匀等卫,平浪长官司诸种苗蛮,不知王化,宜设儒学使知诗书之教……’从之。”[42]96但贵州卫学真正的普遍设置,却是在宣德(1426-1435年)、正统(1436-1449)之后。此后贵州的“府州县与卫同城者强半,有府学则军卫子弟寄之;有卫学则州县子弟寄之,此黔之定制也。”①刘锡玄《巡城录十集》,[中国台湾]台北:国家图书馆藏明天启(1621-1627年)间原刊本,不分卷,页31上—下,转引自蔡嘉麟《明代的卫学》,[中国台湾]乐学书局,2002年,第82页。但是学校建立之后,“草创斋室而教官未有……惟自延师劝课”[43]133,官办教育十分落后,以致“学校印信缺人掌管,多以各卫经历、年长生员代署。”[44]439仅有的学官训导也是“暮年荒学者十居七八”[45]446。在这种情况下,具有较高文化水平的卫所进士创办的学校在一定程度上弥补了官办学校的不足,譬如兴隆卫所进士周瑛创办的草庭书院、清平卫进士孙应鳌创办的山甫书院和学孔书院等[46]305。除亲自创办学校外,有些卫所进士还资助卫学经费,例如清平卫学“落平堡租米五十称,以上三分俱卿官孙应鳌置。”[47]385

四、结论

明代的卫所制度,前人的研究已经打下了良好的基础。但对卫所制度的研究,则应该继续深化下去。因为对卫所进士的研究,不仅对于研究科举制度具有重要的意义,对于深化卫所制度的了解,也大有裨益。

通过对明代贵州卫所进士的浅析,可以看出,在当时的贵州地区,卫所出身的进士是明代贵州进士的主体。作为科举的最高功名,进士需要良好的文化素养。卫所进士作为中原地区的移民和先进文化的传播者,在科举考试中体现了自身的文化优势,这是其取得较大成功的原因。而后民籍士子不断上升,也体现了卫所进士在传播文化、移风易俗等方面的作用。

在卫所进士中,不管是普通平民家庭还是世袭武官家庭,都占有较大的比例。这说明在当时科举制度作为一种社会流动形式具有较大的活力。众多的武官后裔积极参与科举,即说明了当时科举制度在明代社会中的重要性,但从侧面则反映了卫所制度下武官地位的不断下降,人才的不断流失。

在贵州的卫所进士中,家庭因素对于科举功名的成功并不是最重要的因素,出身贫寒的卫所士子也能凭借自身的努力实现自身地位的上升。在这其中,贵州乡试开科、教育事业的发展以及当地官员的重视,都对科举考试产生了重要的作用。

通过科举考试,卫所进士既实现了社会流动,得以提升自身的地位,又在传播文化、移风易俗方面发挥了一定的作用。

[1][清]唐树义,[清]黎兆勋,[清]莫友芝,等.黔诗纪略[M].贵阳:贵州人民出版社,1991.

[2][4][36]顾诚.明帝国的疆土管理体制[J].历史研究,1989(3).

[3]曹树基.中国人口史·明代卷[M].上海:复旦大学出版社,2000.

[5]钱茂伟.国家、科举与社会[M].北京:北京图书馆出版社,2004.

[6]王毓铨.籍·贯·籍贯[J].文史知识,1987(3).

[7][18][清]张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1974.

[8]朱保炯,谢沛霖.明清进士题名碑录索引[M].上海:上海古籍出版社,1980.

[9]王毓铨.明代的配户当差制[J].中国史研究,1991(1).

[10]郭培贵,孙经纬.明代军籍进士总数及其时空分布特点与成因考述[J].中国文化研究,2012(1).

[11]常建华.试论中国地方志的社会史资料价值[M]//中国社会历史评论(第七卷).天津:天津古籍出版社,2006.

[12]邱进春.试论地方志中科举资料的不足——以明清江西方志为例[M]//陈文新.科举文献整理与研究:第八届科举制与科举学国际学术会议论文集.武汉:武汉大学出版社,2013.

[13]林开良.贵州教育溯源[M].贵阳:贵州人民出版社,2006.

[14]庞思纯.贵州七百进士地域考[J].贵州文史丛刊,2002(3).

[15][明]谢东山.嘉靖贵州通志[M].成都:巴蜀书社,2006.

[16][清]顾炎武.日知录集释[M].上海:上海古籍出版社,1985.

[17]龚延明,邱进春.明代登科进士总数考[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2006(3).

[19][清]朱彝尊.曝书亭全集[M].[中国台湾]台北:中华书局,1981.

[20]北京图书馆金石组.北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编(第60册)[M].郑州:中州古籍出版社,1989.

[21]郭培贵.关于明代科举研究中几个流行观点的商榷[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2009(9).

[22]任可澄.民国贵州通志(四)[M].成都:巴蜀书社,2006.

[23][清]卫即齐.康熙贵州通志[M].兰州:兰州大学出版社,2003;朱保炯,谢沛霖.明清进士题名碑录索引[M].上海:上海古籍出版社,1980.

[24][明]王耒贤.万历贵州通志[M].北京:书目文献出版社,1991;[明]郭子章.万历黔记[M].成都:巴蜀书社,2006

[25][明]郭子章.万历黔记(三)[M].成都:巴蜀书社,2006;陈文新,何坤翁,赵伯陶.明代科举与文学编年[M].武汉:武汉大学出版社,2009.

[26][明]沈庠,等.弘治贵州图经新志[M].电子本.[明]郭子章.万历黔记(三)[M].成都:巴蜀书社,2006;天一阁博物馆.天一阁藏明代科举录选刊·正德六年(1511年)进士登科录[M].宁波:宁波出版社,2006.

[27]蔡嘉麟.明代的卫学[M].[中国台湾]台北:乐学书局,2002.

[28][明]郭子章.万历黔记(三)[M].成都:巴蜀书社,2006;屈万里.明代进士登科录汇编[M].[中国台湾]台北:学生书局,1969.

[29]张羽琼.论明朝科举制度在贵州的推行与发展[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2001(2).

[30][明]郭子章.万历黔记(三)[M].成都:巴蜀书社,2006;朱保炯,谢沛霖.明清进士题名碑录索引[M].上海:上海古籍出版社,1980.

[31][清]鄂尔泰.乾隆贵州通志[M].成都:巴蜀书社,2006;朱保炯,谢沛霖.明清进士题名碑录索引[M].上海:上海古籍出版社,1980;陈文新,何坤翁,赵伯陶.明代科举与文学编年[M].武汉:武汉大学出版社,2009.

[32]钟铁军.释明代贵州之州卫同城[J].中国历史地理论丛,2004(1);覃朗.明代贵州都司卫城浅述[J].贵州文史丛刊,2015(3);覃朗.明代贵州卫所军户与科举制度探究[J].长江师范学院学报,2015(5).

[33][清]鄂尔泰.乾隆贵州通志[M].成都:巴蜀书社,2006.

[34]孟凡松.略论清代贵州改土归流[J].安顺学院学报,2011(2).

[35][明]郭子章.万历黔记(三)[M].成都:巴蜀书社,2006;屈万里.明代进士登科录汇编[M].[中国台湾]台北:学生书局,1969.

[37]钱茂伟.国家、科举与社会[M].北京:北京图书馆出版社,2004.

[38]于志嘉.明代军户世袭制度研究[M].[中国台湾]台北:学生书局,1989.

[39]廖英舜.明代官籍进士研究——以天一阁藏明代登科为[D].东吴大学,2010.

[40]贵州省博物馆.贵州省墓志选集[M].内部资料,1988.

[41]何炳棣.明清社会史论[M].徐弘,译.[中国台湾]台北:联经书店,2013.

[42]贵州民族研究所.明实录·贵州资料辑录[M].贵阳:贵州人民出版社,1983.

[43][明]沈庠,修;赵瓒,纂.弘治贵州图经志[M]//中国地方志集成(贵州府县志辑)第1册.成都:巴蜀书社,2006.

[44][明]谢东山.嘉靖贵州通志[M]//中国地方志集成(贵州府县志辑)第1册.成都:巴蜀书社,2006.

[45][明]王耒贤.万历贵州通志[M].北京:书目文献出版社,1991.

[46]孔令中.贵州教育史[M].贵阳:贵州教育出版社,2004.

[47][明]郭子章.万历黔记[M].成都:巴蜀书社,2006.

[责任编辑:丹 兴]

K248.7

A

1674-3652(2017)02-0008-09

2016-12-24

覃朗,男(土家族),湖南张家界人。主要从事中国社会史、区域社会史、明清贵州史研究。