舒新城的游记与摄影

越龙

舒新城(1893—1960),著名教育家、出版家、攝影家。湖南溆浦人。他幼年家境贫寒,4 岁时在其母坚持下进入私塾,接受传统文化的启蒙教育。由于天资聪颖、刻苦自励,常醉心于经学和史书,打下扎实的国学功底。清末废科举、兴学堂之后,舒新城进入新式学堂接受西学教育,在新旧教育转轨中完成知识结构的嬗变,实现了由传统知识分子向现代知识分子转变。1912年进入常德师训班学习,后考入免费的岳麓高师。毕业后进入教育界。1924年10月,应国立成都高等师范学校校长吴玉章之邀,溯江而上,到成都出任该校教育学教授,开设中学教学法、现代教育方法、教育心理学三门课程。他经常进行公开演讲和教育调查,收集近代中国教育史料。本年,又发表了大量论述道尔顿制的论文,后成为《道尔顿制研究集》。他随后进入中华书局,主持续编大型工具书《辞海》,嘉惠学林,造就一个时代的学风。

此书的另一大特点,就是舒新城对内心活动的真实记录。目观六路,出入其中,舒新城自有一番感慨,却不想独自消受,而是写成文字与妻子分享。舒新城率直的性格,在《蜀游心影》中自然暴露无遗。在教育家眼里,不但贩夫走卒、达官贵人是需要教育的,就是这个世界也需要大力教化。

入川途中,他在汉口稍作停留。他发现了川江“棒棒军”的狡黠:“挑夫来问搬行李,我竟置之不理;他们以为我可欺,接江者、船夫、挑夫越围越多,我要出去,竟连路也没有。”因此一路上,舒新城担心最多的是如何与这些“棒棒军”打交道。这样的书生心理,是不是也在可“教育”之列呢?他没有反思这个问题。

《蜀游心影》特意记载了他沿川江一途的讲演经历,这主要是因为舒新城对美国道尔顿实验室计划的研究而渐为人们所知。在重庆第二师范等大中院校,他在别人盛邀之下举行了多场演讲。但舒新城认为,所谓演讲,实在是“于人无益,于己有损”的事。就是说,他只相信有言不由衷的教育。他写道:“这几年来,我自然为道尔顿制几个字渲染成了时髦人物,曾冒着寒暑替许多教师念过多少次消灾消难的法咒。可是结果呢,不光灾难不能消,而且魔道日高。所以我每次讲演之后,除了心意中充满了于人无益,于己有损的情调外,什么也没有。然而为着人情的问题,终于不能不违心地去演讲。”这种心态,比照一生至少做过六十多场讲演的鲁迅先生来,可谓云泥之别。因为鲁迅相信,话语是可以深入人心的。

既然如此,为什么又要投身于主要依靠口口相传的教育界呢?到达成都后,舒新城对自己在成都国立高师的教授生涯也如此自嘲:“这次为着要达游历的目的,而以教书的名义拿公家的金钱,而且要使数百青年都跟着我这所谓虚假的教育家走,更觉得造孽,然而在事实上,靠着几句东抄西袭的文章,几句不痛不痒的语言居然登坛了,作人师了,而且居然骗得一般青年叫好了!觉得又有什么用处!人生!呜呼罪恶的人生!十一月九日。”这种悲观的语调里,颇有一些当年郁达夫的腔调。

他造访过安岳县的一所小学。小学建立在丘陵坡地,修竹掩映,一片田园生活的静谧温馨,他不禁感叹:“中国本然是小农社会的国家,清末改型工业社会的新教育制度,将中国数千年相传之书院与私塾闲暇自适的力学精神破坏无余,而集一切中等教育的机关于都市之中,致将学生来自乡间的自然生活为都市的浮荡习惯所代替,实在是不幸之至。今日得见此中秀丽的校景,真有徘徊不忍即去之感。”由此可见他对教育现状何以悲观的根源了:“我对于教育的唯一心得,只有‘作伪二字:我以为一切的教育都以教人作伪为目的,中国的教育,除此之外,更教人成仇。什么教育是完成人格,创造生活的话,都是教师持以为解决生活的之道的幌子,根本就不是那么一回事。”

1924年11月3日晚上,舒新城到达国立成都高等师范。11月11日,他正式开始执教。他发现该校“在名义上一切都照部章,而十余年来,部章上的高等师范并没有什么变更,所以斋务学监等等名目,都和我十年前进过的湖南高师一样”。时代一如川江奔涌而前,纸上的制度却一仍其旧,迈着方步。1920年代的成都给他印象最深刻的是节奏缓慢的生活。街头茶客众多,他们每天在茶馆停留时间之长让他十分惊讶,“无论哪一家,自日出至日落,都是高朋满座,而且常无隙地。”其实很多外国来访者也注意到了这种普遍的休闲文化,王笛《街头文化》一书也指出,地理学家G·哈伯德也发现成都人“无所事事,喜欢在街上闲聊”。这就是20世纪初成都人日常生活的景观,人们似乎看不到近代大城市生活的那种快节奏。

1922年10月至1923年暑假前,舒新城在各地作关于道尔顿制的公开演讲十余次。1923年暑假,国立东南大学暑期学校开设道尔顿制学习班,学员来自全国12个省区,由舒新城主讲。学习班结束后,舒新城又到上海、武进、宜兴、武昌、长沙各处演讲。但他对当时全国教育界一哄而上的道尔顿制实验深表忧虑,他指出:“在外国发现的一种新制,都有其特殊的历史,我们决不相信照样搬过来,就可以实行。”职是之故,他明确提出:“第一,我希望国内教育者对于道尔顿制抱实验的态度;第二,我希望国内教育者本此制的精神创造出适合国情的新制度。”这一通达而理性的态度正是如今我们学习外来理论应该保持的清醒态度。但谁又能遏制这样的风潮呢?

舒新城对道尔顿制在中国的命运感到担忧,他不得不自造了一个名词:“避冒”,呼吁教育界乃至社会注意“避假冒道尔顿制的名义以自欺欺人者之所为”。

生活节奏缓慢,人们的心思却变得异乎寻常的活络。而追求时髦更成为本地的社会风尚。舒新城受邀到成都一家公学去演讲就出现了颇为尴尬的一幕。校方在布告中称:“本日下午三时请国立东南大学教育学士舒新城先生讲演诸生务须一体按时出席。”舒新城乃岳麓高师毕业,舒新城不得不现场声明,本人并非硕士学士,乃一假借他人中学文凭而考入高师的毕业生。舒在写给妻子的信中,对这种唯硕士博士为尊的风气狠狠嘲讽了一番,可见当时追捧文凭的盛行。由于他工资比一般教师高,加上对教育制度、作法多有责备,这得罪了本地教育界的当权人士,为他被逐出成都埋下了祸根。

在一个学期结束之時,舒新城曾给即将毕业的学生写过几篇指导未来方向的文章。其中提到留洋,舒新城便写下了一句刻骨之言:“若是你不曾飘过海,别人总不信你是神仙。”。这样的观点,我们在他离开成都后编著的中国留学问题开山之作《近代中国留学史》一书里固然看不到了,但他对留学的感慨却弥散至今,依然没有过时。

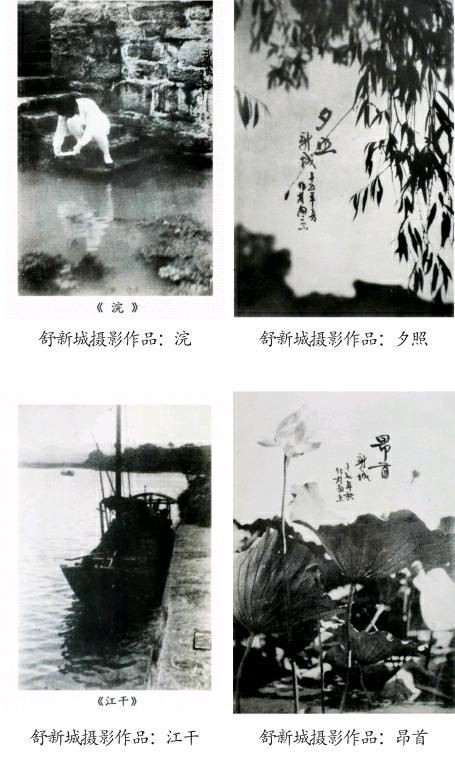

摄影心路

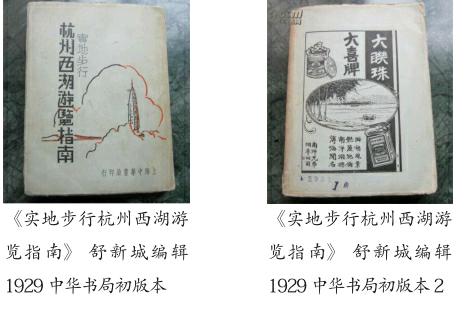

文史研究者赵俊毅指出,舒新城对于摄影具有非常深入的研究,先后出版了《摄影初步》《西湖百景》《晨曦》《习作集》《美的西湖》等等,这些摄影书籍,影响了一大批爱好者。尤其是《摄影初步》一书,他用试误法体验摄影,将自己十几年摄影的心得一一展现。书一面世销路极佳,摄影者争相购买,中华书局不得不接二连三地再版。1929年5月,舒新城撰写的《摄影初步》,从根上说,得益于国画大师徐悲鸿的鞭策。1931年4月,舒新城拍摄的《美的西湖》画册,徐悲鸿又亲自出马,从前期的筛选照片,到画册的封面设计,再到画册的序言,均由徐悲鸿一手包办,足见心心相惜之情。

舒新城的《习作集》出版后,徐悲鸿仍意犹未尽,他认为舒新城在摄影方面才华横溢,其摄影作品并没有被充分挖掘,他希望舒新城再接再厉多拍些片子,舒新城也有此意,徐悲鸿还自告奋勇,要亲自为好友舒新城操作、设计一本摄影册。这就是《美的西湖》的来历。

徐悲鸿对自己写的序文非常得意,为了显示自己的艺术才华,他当着爱徒孙多慈的面,大声吟诵序文:“夫百尺巍楼,万间广厦,大匠之功也,其结构不能舍规矩而为。桌椅橱架之工者,亦审知其材,又如植果木者与耕耘者,虽所事不同,要期其收之美之熟,无二致也。吾友舒新城先生,既以其摄影《习作集》问世,道惬于人,不胫而走。吾虽叙之,例为楚声。庚午秋, 新城东游归,箧中益富,思陆续以所造公诸同好,因先辑旧稿,征意见于仆,仆乃于其叱咤之际,加以抑扬激越之后,和以曼声,犹楚声也。闻尝强为美之定义以为美者,及造物组织自然之和,或在字,或在音,或在象,或在色,而造物不尽和美术者,乃撷取造物所以为和之德。而艺术不尽美,取舍者嗜向之,征体者习守之调也。次序之编置亦所以为节奏,而美材之用益显,法文人Pierre Mille言曰:‘法之烹饪, 十八纪后,食碟之次第,乃不更易,盖正于至善,于胃适合不能变也。仆于此集充馈人之役,新城作庖,仆司先后期,无乖座客口味,惜湖南馆未尝见宝鼎,不然者仆之功固大矣,特不识有讥为桌椅橱架之工人,何忽来参加大匠计划否!虽然彼立法院未尝有人闻见美术,已毅然订定艺术学科法制而断送未来,美术则不才。如仆纵未摄影,固不失假内行之资格也。”

被逐出成都内幕

应该提到一段他被逐出成都的往事。

由于人地生疏,舒新城在蓉熟人很少,除去校内的旧识王克仁、黄淑班夫妇以及孙卓章,校外过从最密者要算陈岳安。通过陈的介绍,舒新城认识了同是少年中国学会会员、《川报》的主笔李劼人。关于他们的初次见面,舒新城在其散文集《蜀游心影》中有详细的叙述:“劼人长不满五尺,但两目灼灼有光,讲起话来,声音高亢而嘹亮,气势从容不迫,俨然向人演说的一样。他平常作事的责任心如何,我因为系初见面而不能断定,但他说话一字一句不肯轻放过,两手抱着水烟袋也在那里一口一口地狂吸,走起路来就在房间里也是大踏步向前的态度,很可以想到他平时治事的精神。”两人一见如故,结为生死之交。

由于舒新城爱好摄影,经常随身带相机,这在当年成都很是吸引眼球,也吸引了一个叫刘舫的预科女生,由于刘舫在王克仁家补习英语,而舒新城也时常到王家走动,他们于1924 年12 月24 日第一次相见。刘舫读中师时就读过舒新城的著作,对舒老师很是敬仰,他们开始了频繁交往。刘舫认为自己无论是知识、思想均不够开阔,于是提出向舒先生学国语文及阅读方法。

舒新城记载道:“一月一日的上午,我们又在王家偶然相值,她们见我带有相机,要我为她们照相,我即为合摄一张……五日又相值,她们因为旧同学刘某岳某新购一照相机,而不会用。请我代为指导,于是第二日她们四人及高师女生王某同至王寓,我当为之指导一切。(舒新城《我和教育——三十五年教育生活史1893-1928》,中华书局1941年版)

刘舫学习优良,关键是面容姣好,众目睽睽,师生的并行身影被道德家们看在眼里。当时有一个官僚之女嫉妒刘舫,偷了刘舫的日记呈报校长,说刘舒有恋爱行迹。另有追求刘舫不遂的男学生,冒舒新城之名给刘写恋爱信,信也被送至校方,事情变得不可收拾。

这时学校形成“拥舒”、“驱舒”两派,学校骑墙摇晃,少数服从多数,最终赞成“驱舒”。强令刘舫退学未果,一些教师、学生转而把舒新城看成了祸端,罪名是“诱惑女生,师生恋爱”,舒成为了他们缉拿的目标,明令“捕得即行殴毙”。《蜀游心影》的最后是《喜剧》,提到舒新城被逐出成都高师的经过。舒新城眼看风声渐紧,最后不得不化妆逃出成都,结束了在成都高师的历险生涯。

怎么逃走的?他立即躲到李劼人家里。舒新城在《我和教育——三十五年教育生活史1893—1928》里回忆,“易装甫毕,即闻门外人声嘈杂,劼人乘酒兴出,与大闹,我乃由岳安乘间引至劼人舅氏后院短墙边,扶我逾墙跳至邻居,邻人初以为盗,大声呼喊,岳安告之,且同逾墙,始获无事。劼人之闹,则为故延时间,使我能安全逃出,经过半小时之争辩,劼人卒令督署宪兵及学生代表入室搜索,不得,乃将劼人捕去。”

伍加伦、王锦厚的《《李劼人传略》里特意提及这一事件,说:“一次舒新城同女友在大街上拉着手走,被……杨森看见……扬言要予以枪毙……李劫人……即将舒新城藏在家三天三夜,然后又冒着生命危险化装把舒安全地送出了四川。”当时高师的学生王介平在此期间问过李劼人先生。先生说,关于舒新城事传说颇多,率不足信。对于“拉着手走”一说,李先生微笑着说:“成都还没有这种风气,舒新城也没有这样大胆。”舒新城确曾同成都高师几个女生在街上漫步,被杨森手下知道了,告诉了杨森。其时适杨森有小老婆在高师当旁听生,他们便趁势危言耸听,捏造所谓“拉着手走”、“大伤风化”等激怒杨森,遂下令抓人。(王介平《<李劼人传略> 补正》,刊《新文学史料》1984年第3期)

此后舒新城辗转匿居两个礼拜,李劼人亦身陷牢狱十天。5月8日,经成都高师教职员孙卓章等三十余人请愿,李劼人才得放释归家。而李劼人为朋友坐牢的大义,才是梁启超所谓“儒侠”的身体力行,令人感怀。

在《蜀游心影》中,舒新城说出了自己的心里话,“我从前的生活,都是固定在教育的圈子里的:教育家虽然也是人,但因为事事要顾及到‘为人模范,对人生的真滋味也就尝的有限”。而这一轰动全国的师生恋爱事件对舒新城思想、生活等都带来了巨大影响。他在1929年回顾这一历险事件时说:我虽不敢说此时以前与此时以后的我,完全是兩样,但对于人生与社会的了解因此而进步得许多。也许我现在与未来的生活,有形无形都为那次的事变所影响。

六年之后,舒新城与学生刘舫在上海成婚,可谓有情人终成眷属。就是说,他抛弃了那些书生气的念头,无须周吴郑王,坐拥书城与直面人生,固然是两种知识分子的归宿。但关注现实更是知识分子的必经之路。

舒新城对李劼人的义举感铭五内。1935年李劼人写信给在中华书局任编辑的舒新城,告之拟写自甲午战争至五四运动的多卷长篇小说,问他“能否接受出版”。舒复曰:“可以。”这就是李劼人后来出版的《死水微澜》、《暴风雨前》、《大波》等长篇小说,为中国文坛留下不朽之作。