民事执行综合体系构建引论

范晓伟,王立涛

(邯郸广播电视大学,河北 邯郸 056001)

民事执行综合体系构建引论

范晓伟,王立涛

(邯郸广播电视大学,河北 邯郸 056001)

党的十八届四中全会通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,这一决定中提出了“完善司法体制,推动实行审判权和执行权相分离的体制改革试点”的决策。民事执行事务,涉及众多的利益主体,完成民事执行事务,需要众多机构或部门配合。统筹成立民事执行综合体系,科学规划民事执行各项权能,合理设置综合体系的内设机构,使之具有强大的综合协调职能,才能从根本上解决长期困扰我国的“执行难”问题。

民事执行综合体系;理论与实践基础;本质特征;构建设想

一、民事执行综合体系的理论及现实基础

民事执行,是指依照法定程序强制义务人履行生效法律文书所确定义务的法律活动。[1]任何一项法律制度的形成,既要有坚实的理论基础,也要符合客观的现实条件,甚至还要寻求其历史传承和国外经验。构建民事执行综合体系也不例外,也要从理论及现实的维度,探求其应有的客观必然。

1.民事执行综合体系的理论基础

按照现代新哲学观点,人们对世界的理解,是经过理论介质的理解,是蕴含着理论历史性内容的理解,“理论”正是通过这样的机制,来“规范”人们对世界的认识和改造。

(1)司法权的核心是审判权。按照《现代汉语词典》的解释,司法是指公安机关、人民检察院和人民法院按照诉讼程序应用法律规范处理案件的活动。这一概念与中国现行法律体制相吻合,但“司法”的涵义,不仅于此。它既是现代法学、政治学的重要概念,也是一个历史发展的概念。

分析古代意义的司法概念。“司”,会意字,与“后”同源,之后两者分化。其甲骨文字形,表示一个人用口发布命令,有统治、管理之义。而“象形字典”通过研究《书·胤征》中“俶扰天纪,遐弃厥司”等得出结论,“司”的本义为“掌权执法,判案施刑”。[2]后引申出“掌管、主持、管理、发号施令”之义。“法”,会意字,古写作“灋”。从“水”,表示“法”当平之如水;“廌”是传说中的一种神兽,据说在审理案件时,它能辨别曲直,用角去触理屈的人;从“去”,即“廌”能触不直者去之。所以“法”的本义是“刑法、法律、法度”,至今并无太大变化。根据周永坤教授对中国司法概念史的研究,[3]“司法”一词,在正史中作为学理用语最早出现在《汉书》中,作为政府职务最早出现在隋代。结合“司”与“法”的本义进行分析,“司法”一词的最基本含义应当是“运用法律,审理案件”,然而这一含义,在古典文献中并无记载。与“司法”一词本义最为接近的,当属《周礼·秋官司寇》中的“司寇”与“司刑”,这与中国古代“刑主民辅”法学文化相关,而且从性质上讲,其与税收、户籍管理一样,属于行政职能的范畴。

分析现代意义的司法概念。按照郭道晖教授的观点,真正意义上的国家权力的分化始于资产阶级民主共和国时期,“三权分立”正是它的主要表现形式[4]。英国思想家洛克的《政府论》、法国思想家孟德斯鸠的《论法的精神》提出、发展并最终确立了“三权分立”理论。在《论法的精神》中,将国家权力划分为立法权、行政权和司法权三种,这里的“司法”正是学理或宪政意义下的“司法”,仅指法院裁判纷争的活动。中国在清末变法后,也出现了与宪政概念相接轨的“司法”一词,核心含义是与立法、行政活动相对立的审判活动。

我国现制环境下的“司法”概念,包括审判、检察、侦查活动等,虽然其并未超出“司(法)”引申义之“掌管(法律)”的范围,但不论是从古代“司法”应有之本义分析,还是从现代“司法”学理之含义分析,“司法”一词的核心含义应当是“法院的审判活动”,司法权的核心是审判权。

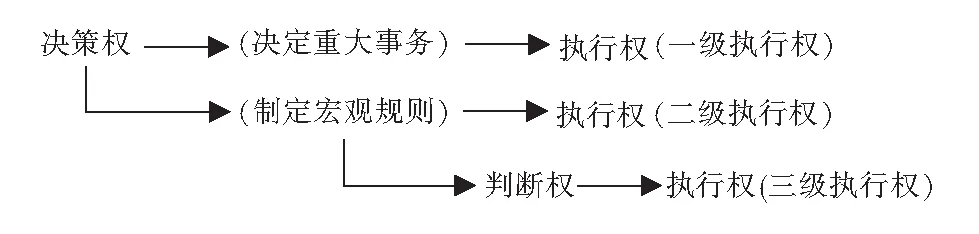

(2)国家权力分类的“新三权说”。国家权力,从国家阶级职能的角度讲,是指统治阶级运用国家机器来实现其意志和巩固其统治的支配力量;从国家管理职能的角度讲,是指对国家和社会发展起支配作用的政治力量[5]。我们按照权力的性质,可以将国家权力划分为决策权、判断权、执行权三类,即国家权力分类的“新三权说”,图1可以更加清楚地表明三者关系。

图1 “新三权说”中国家权力分类

在国家权力中,特别重大或新生事务,决策后直接执行,即一级执行权;事务特别繁杂或需要规范,就要先制定规则,再按照规则去执行,即二级执行权(这里制定规则的权力就是立法权,属于决策权的范畴);有的事务处于是非不明的状态,无法执行,需要先依据规则进行专业判断(这里的判断权,就是宪政意义的司法权,也是现制意义司法权的核心内容),辨明是非,再去执行,即三级执行权。在三者的关系中,决策权是根权力,判断权和执行权是派生权力。这种对国家权力的分类方法,不仅体现了权力性质的不同,更体现了国家权力从“形成决策”到“执行完成”的运作过程,是对“三权分立”学说的有益补充和完善。

不同性质的权力,其所追求的理念和价值也不同,决策权追求完美,判断权追求公正,执行权追求效率。按照“新三权说”,每一项具体的国家权力,都可以找到其应有的功能定位。只有先确定了权力的性质与定位,才能更好地安排或选择实施它的主体。对于民事审判和民事执行来讲,前者是判断权,后者是执行权,但在现制环境下,两者都是由法院来实施。对于一项具体的民事诉讼事务,公正与效率并不存在永恒的一致性,判决得公正也许正好增加了执行的难度,执行无法进行也许正好促成不公的审判。

2.民事执行综合体系的现实基础

民事执行活动实践,是完善民事执行法律制度的基础。只有通过对现实民事执行实践活动进行全面分析,充分发现问题并总结经验,才能更加深刻地把握民事执行规律,科学设置民事执行机关。

(1)民事执行问题已演化为复杂的社会问题。最高人民法院统计显示:截至2014年底,未执结案件50.3万件,占全年未结案的比重达27.1%,同比上升85.3%,增幅较之2013年扩大了12.6个百分点;其中,未执结的合同类民事裁判案件31.4万件,占未执结案件总量的比重高达62.4%。[6]2014年全国法院开展执行案件数据核录工作,对2007年以前立案至今未执结且未录入系统的案件,进行信息补录,共补录近100万件案件。[7]2015年执行案件大幅上升,新收各类执行案件4 159 949件,上升32.55%,其中民商事执行案件3 496 716件,占84.06%;执结3 815 560件,上升31.26%;申请执行标的金额1.7万亿元,上升81.94%。[8]分析以上数据,可以得出以下结论:一是长期以来未执结案件的存量非常大;二是近年以来新收执行案件的增量非常大;三是所有执行案件中民事执行案件所占的比重非常大。民事纠纷涉及社会生活的方方面面,随着经济社会发展和利益格局多元化,甚至可以说是无时不有、无处不在。这么大体量的民事案件有判无执,难以通过“社会正义的最后环节”,这已不能简单理解成是“引发社会关注”的问题,而成了“影响社会稳定”和“阻碍社会进步”的问题。

在上述庞大的数据面前,我们已经不能从个体的层面和孤立的视角来看待民事执行问题,应当上升到社会心理和社会行为的层次来进行认识和分析。在民事执行社会领域,主要涉及的社会群体有:被执行主体、执行权实施主体、协助执行主体。先看被执行主体,这一群体成员在进入到执行程序之前,本是普通社会个体,由于社会阅历的不可逆性,不论他们是主动参加经营活动,还是被动参与社会生活, 普遍存在“风险意识”薄弱或缺乏的问题。特别是主动经营的群体,他们不仅充满了“创业热情”,还普遍存在一种“捷径思维”,这本身就是对规则的破坏,对价值观的扭曲。大量的社会个体,充满了热情,怀揣着投机心理,又缺乏防控风险的意识,在行进中被一种无形的力量突然卷入执行程序中。在这种“捷径思维”的主导下,他们产生了两种处置策略,“积极干预”和“消极逃避”,于是大量出现了“人为干预”“地方保护”“人间蒸发”等现象,这或许就是执行难问题的社会心理学本源。

分析执行权实施主体。这类群体中有许多人持一种观点:完成执行的决定因素是债务人有无财产。我们不必去讨论这种观点的对错,而是要从这种观点中来挖掘其社会心理状态。他们是在重新界定“执行难”的概念,试图将其中最难的部分进行“分离”或“外包”,或者干脆推向社会。这并不关乎由个人素质、管理机制等因素决定的“执行能力”,而是他们的“执行意识”中已经出现了“消极逃避”的思维策略。再分析协助执行主体。由于执行事务并不关乎这一群体核心利益或工作,却一定会增加他们的运营成本,还可能会产生一定的责任风险,所以他们总体上也是采用一种“消极应付”的思维策略。

(2)许多社会主体对民事执行已发挥着巨大作用。近年来,我国法院系统大力推进民事执行工作的过程中,并不乏其他社会主体的参与,而且已经发挥着越来越大的作用。2014年7月,最高人民法院与人民网联合推出“失信被执行人排行榜”,各地法院不断创新,通过电视、报纸、微信、微博、电子显示屏等媒体,对失信被执行人进行公开。

这里体现了媒体的参与。2014年4月,最高人民法院《关于限制被执行人高消费的若干规定》,联合中国铁路总公司、中国民航信息网络股份有限公司等对失信被执行人实施信用惩戒。这里体现社会服务体系的参与。2014年12月最高人民法院网络执行查控系统正式开通,截至2016年3月,该系统已陆续与200多家银行业金融机构、中国人民银行、公安部、交通部、农业部、腾讯财付通、支付宝等多家单位建立了网络执行查控系统,实现对被执行人的银行存款、车辆、船舶、证券,以及身份证、出入境证照、组织机构代码/统一社会信用代码、工商登记、人民币结算账户和银行卡消费等11类17项信息的查询。2016年1月,最高人民法院和国家发改委等43家单位联合签署了《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》,惩戒范围从现实的社会活动扩展到网络虚拟空间。这更体现了包括行政权在内的更多社会力量的参与。

二、民事执行综合体系的基本概念和本质特征

虽然在当前的形势下,全社会理解执行、尊重执行、协助执行的广泛共识正在形成,推行审执分离的改革也已经上升到国家战略的层面,但这一改革究竟该如何进行,社会各界还在广泛讨论之中。

1.民事执行综合体系的基本概念

大力推行“审执分离”改革,建立科学合理的民事执行工作机制,是解决“执行难”问题的起点和关键。构建“民事执行综合体系”,一是解决权力定性问题。根据“新三权说”,民事执行权属于执行权,明显不同于属于判断权的民事审判权,实行审执分离,就是要将不属于判断权的民事执行职能从法院分离出去。二是解决权力系统化问题。民事执行事务,并非单一性活动,而是系列性活动,多项判断与执行活动可能交织往复,将民事执行职能从法院分离出去后,民事执行事务中的判断活动,还要再次进入法院,由法院行使其判断职能。三是解决综合协调问题。民事执行事务,涉及众多的利益主体,完成民事执行事务,需要众多机构或部门配合,民事执行综合体系要具有强大的综合协调职能。

所以,民事执行综合体系是指为完成民事执行事务,由国家专门设立的民事执行机关。其独立于国家审判机关而隶属于国家行政机关。

2.民事执行综合体系的本质特征

(1)民事执行综合体系的司法统筹性。承上所述,“司法”一词的本义及宪政意义“司法”的含义,是指审判机关的裁判活动,其所行使的权力属于判断权。“统筹”则是指统一筹划。由此可知,司法统筹之含义,就是由民事审判权来主导民事执行权,但并不是现制环境下的由审判机关来领导执行机关。

民事执行综合体系具有司法统筹性,源自于民事执行权的渊源性。第一,司法判断是民事执行的起点。根据“新三权说”,这里的民事执行权属于三级执行权,是在司法判断的基础上产生的执行权,没有裁判结果就没有民事执行。按照谭桂秋教授的观点,民事执行名义还包括仲裁与公证文书,但这里仲裁与公证活动也属于广义判断权的范畴。第二,司法判断决定着民事执行的方向。判断权的核心是公正,执行权的核心是效率,缺乏公正的判决,执行的效率越高就越偏离社会正义。第三,司法判断保障了民事执行在运行中始终不偏离正义的轨道。基础判断结束,案件进入执行程序之后,由于基础判断失误、基本事实改变、新的证据出现等因素,还可能需要二次或更多判断。

(2)民事执行综合体系的行政建制性。根据《中国百科大辞典》的解释,“行政”是指国家行政机关运用组织、领导、计划、人事、协调、监督、财务等手段管理国家和社会事务的过程。“建制”是机构的编制和系统。由此可知,行政建制的含义,就是民事执行综合体系要隶属国家行政机关建制序列,但要借鉴刑事程序中公检法的配合关系,实现科学衔接。

民事执行综合体系具有行政建制性,源自于民事执行权的独立性。第一,民事执行权不是审判权的附属权。我国现制环境下的民事执行权,长期以来一直由审判机关行使,掩盖了其作为执行权的独立性,很多情况下,人们总是将其视为审判权的附属权。“新三权说”从权力性质的角度对其进行了科学定位,肯定了其作为执行权的独立性。第二,民事执行权与行政权具有相同价值追求。与民事审判权将“公正”作为核心价值追求不同,民事执行权则将“效率”作为其核心价值追求,正好与行政权不谋而合。第三,民事执行权补充完善了行政权的管理职能。按照“新三权说”,行政权原本局限于一、二级执行权领域,将民事执行综合体系纳入行政机关序列,行政权将涉足三级执行权领域,这将更好地实现其管理国家和社会事务的职能。

(3)民事执行综合体系的社会辅助性。通俗地讲,“社会”就是共同生活的个体通过各种社会关系联合起来的集合。“辅助”则是指从旁帮助。由此可知,社会辅助之含义就是,以“诚信社会”建设为纲领,用社会的复杂性来化解民事执行的复杂性,民事执行综合体系要能够协调各种社会力量来共同解决执行难之问题,使之成为新常态。

民事执行综合体系具有社会辅助性,源自于民事执行权的复杂性。第一,从权力行使的对象分析。判断权行使过程中,具体命题处于真伪不明状态,相关当事方基本上采取的还是积极作为策略。而执行权行使过程中,被执行对象所面临的是确定的“不利益”,他们更多选择的则是消极逃避策略。第二,从权力行使的过程分析。判断权的行使,实际上是运用一定的规则来判断具体命题的真伪,规则是既定的,证据是提交的,类似于民法中的“形成权”,并不需要其他相关主体行为上的配合。而执行权则不同,它类似于民法中的“请求权”,它的行使需要其他相关主体行为上的配合。第三,从权力行使的环境分析。判断权的行使,基本上发生在法院系统内部,可以认为是一个相对封闭的内部环境。而执行权的行使,则已远远超越了法院本身,深入到复杂的社会系统之中,在这种情况下,执行权只有借助行政权来主导和整合社会各种力量,才能将执行权的效力真正作用于社会系统之中。

三、民事执行综合体系构建的设想

清末学者陈澹然曾说:“不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。”对于民事执行综合体系这一新生事物的构建,我们必须在精准把握其基本概念和本质特征的基础上,充分考虑中国的传统文化和现实国情,从长远处着眼,从细微处着手,重点要合理规划好其内部职能机构和外部职能衔接。

1.民事执行综合体系的内部职能机构

民事执行综合体系既然隶属国家行政机关建制序列,即可按照《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》等法规的相关要求进行内部职能机构的规划设置。

(1)民事执行权的权力结构清单。研究民事执行权的权力结构,是合理设置民事执行综合体系内设机构的基础。早在2011年,最高院规范性文件《关于执行权合理配置和科学运行的若干意见》(法发〔2011〕15号),就明确将“执行权”划分为执行实施权和执行审查权。这里的“执行权”,主要是民事执行权。这一规定,正是科学规划民事执行权力结构的基本原则和制度依据。2016年3月,最高院公布了《人民法院执行工作报告》(白皮书),其中大力肯定了上海高院将执行权细化为125个分项权力的做法。在此基础上,经最高院批准,2016年4月上海高院公布并实施了,以“优化执行权力配置,完善执行权力运行机制”为中心的《关于开展执行体制改革试点工作的方案》。上海的做法,正是科学规划民事执行权力结构的大胆尝试和初步成果。

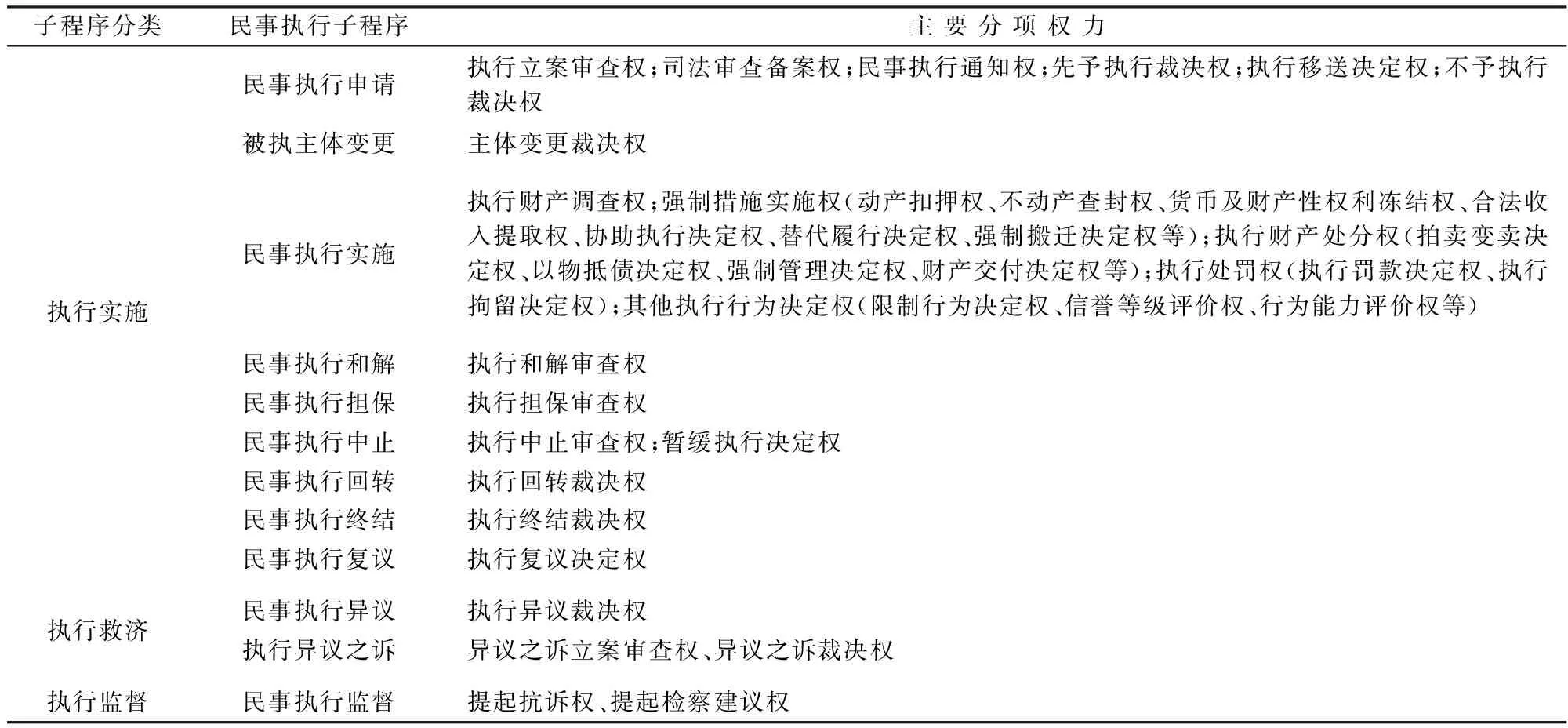

民事执行权力结构并不是专门定制的,而是体现于民事执行众多相对独立的子程序之中,每一个分项权力正是贯穿于子程序中的权力节点。依据现行《民事诉讼法》、最高院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》等关于民事执行的相关规定,我们归纳出十二项民事执行子程序,分别是:民事执行申请、被执主体变更、民事执行实施、民事执行和解、民事执行担保、民事执行中止、民事执行回转、民事执行终结、民事执行复议、民事执行异议、执行异议之诉、民事执行监督。根据上述民事执行子程序中所运行权力之性质,可将其分为执行实施程序、执行救济程序、执行监督程序等三类,其中执行救济程序主要在法院运行,执行监督程序主要在检察院运行,执行实施程序主要在民事执行综合体系运行。我们沿着每一条民事执行子程序的脉络,便能细化出全部民事执行分项权力,并进一步描绘出民事执行权力结构清单(见表1)。

表1 民事执行权力结构清单表

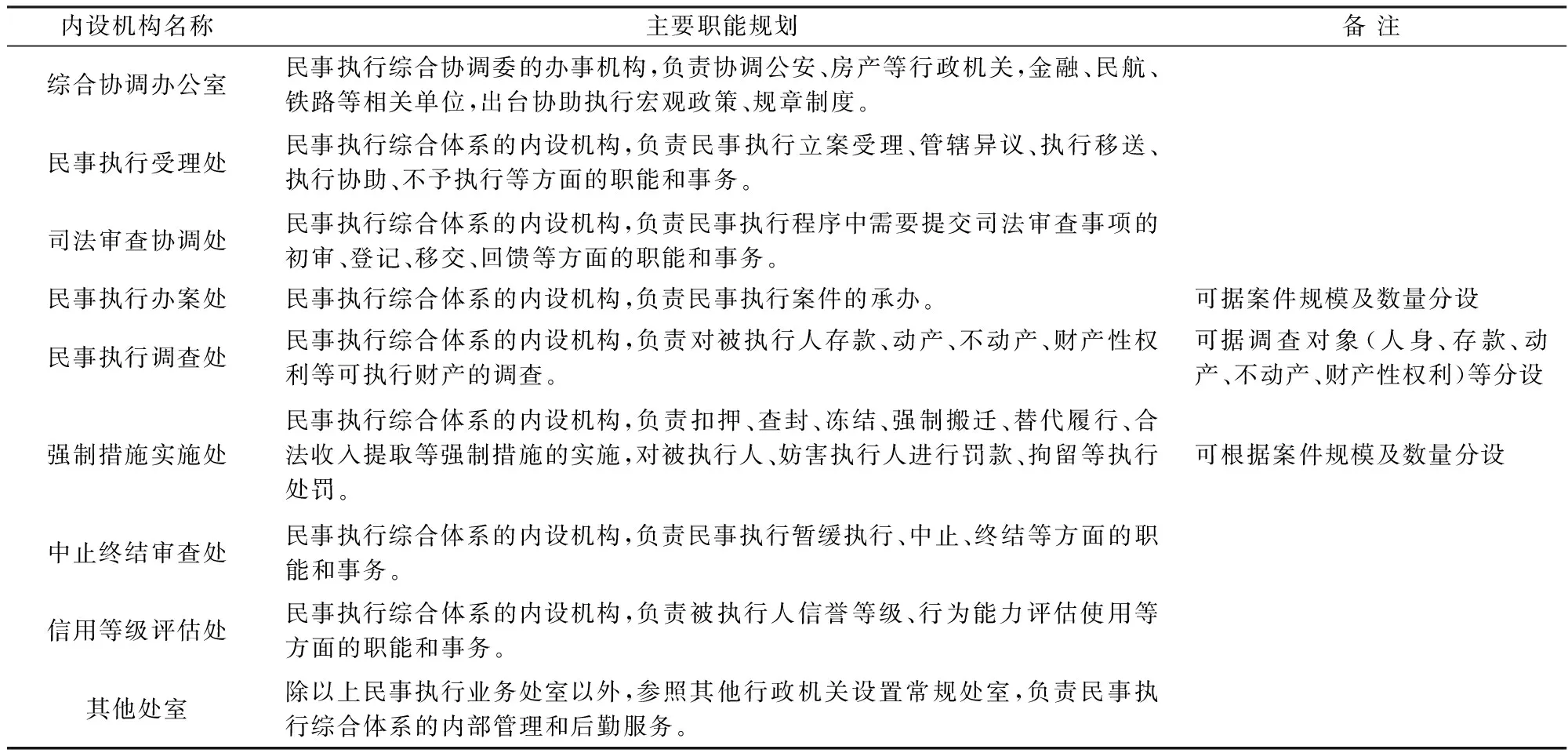

(2)民事执行综合体系的内设机构设置。民事执行实施主要是民事执行综合体系的职能范围,所以其也应当是设置民事执行综合体系内设机构的重要参考因素。民事执行实施在运行过程中,需要涉及种类繁多、数量庞大、利益导向千差万别的社会主体,决定了其权力事项的繁杂性,也确定了其在上述十二项民事执行子程序中核心地位。民事执行措施是完成民事执行实施程序的手段,按照执行标的不同,执行措施分为财产执行措施、行为执行措施、执行保障措施等三类。根据上述规范性文件要求及典型经验做法,参考民事执行子程序划分及主要执行措施分类等因素,考虑其与相关国家机关及其他社会主体的衔接,我们对民事执行综合体系内设机构及职能提出如下设想(见表2)。

表2 民事执行综合体系内设机构设置规划表

2.民事执行综合体系的外部职能衔接

民事执行综合体系虽然隶属国家行政机关建制序列,但其兼具司法统筹性、社会辅助性的特点,这也正是其作为新型民事执行机关的关键所在,所以在进行机构设置和职能规划,就要更加注重与外部司法机关、行政机关及其他相关单位的职能衔接。

(1)设立民事执行综合协调领导与办事机构。议事协调机构,是为了完成某项特殊性或临时性任务而设立的跨部门的协调机构。我们国家议事协调机构长期存在,例如:中央精神文明建设委员会、中央全面深化改革领导小组、国家应对气候变化及节能减排工作领导小组、国务院扶贫开发领导小组等。

法院的民事执行工作长期步履维艰,“执行难”问题甚至演变成了难以彻底根治的社会“顽疾”。为充分发挥民事执行综合体系作为新型民事执行机关的“社会辅助性”特点,应当提升与其他社会主体之间的普通“合作”关系,即使无法形成“领导”关系,也应当参照上述“议事协调机构”的方式,构建法律框架下的“深度合作”关系,实现民事执行权“统一管理、统一调度”的客观需要。这样才能协调和动员全社会的力量,打通实现社会正义的“最后一道藩篱”。按照这样的思路,参照《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》各级可以成立“民事执行工作综合协调委员会”,上述“综合协调办公室”正是其设在民事执行机关的牵头办事机构。

(2)加强与其他国家机关及相关单位的职能衔接。按照“新三权说”,与一级、二级执行权不同,民事执行权是建立在司法判断基础上的三级执行权。三种执行权中,就执行依据而言,民事执行权执行依据的稳定性最差,因权利救济的需要,民事执行在权力实施的过程中,会在多种情况下,恢复到司法判断程序中,在民事执行机关独立于审判机关之外的情况下,它们之间的职能衔接就显得尤为重要。其职能衔接是否通畅,不仅关乎司法判断的公正,更关乎执行的效率。上述民事执行综合体系的内设机构设置中,成立“司法审查协调处”,正好承担司法判断事项初审与协调职能。

“定分”“止争”是解决社会矛盾的必经程序,“定分”在于审判,“止争”在于执行。在私权的自力救济阶段,可以认为债权人是民事执行权的主体,但现阶段民事执行已完成向国家权力的转化,一定的国家机关才是民事执行权的真正主体。民事执行权的运行模式关乎民事执行的效率,作为民事执行的主体,应当改变“被动判断”思维,逐步形成“主动执行”思维。民事执行综合体系按照“一体三翼”的结构,设置“民事执行办案处”(一体),“民事执行调查处”“强制措施实施处”“信用等级评估处”(三翼)等内设机构,通过对主办、主查、强制、反馈等分项权能的行使,与社会其他相关单位形成严密的民执行体系,实现民事执行权的效率化运转,从而有望解决长期困扰我国的“执行难”问题。

[1]谭秋桂.民事执行法学[M].北京:北京大学出版社,2015:14-20.

[2]象形字典.字源解说[EB/OL].http://www.vividict.com/WordInfo.aspx?id=3902,2015-04-12.

[3]周永坤.中国司法概念史研究[J].法治研究,2011(4):67-72.

[4]郭道晖.西方古典学说及其影响与意义[J].政治学研究,2013(2):111-121.

[5]刘训练.论权力的多元化与社会化[J].政治与法律,2001(2):7-10.

[6]黄彩相.全国法院收结案数量再创新高审判工作取得新进展——2014年全国法院案件情况分析[N].人民法院报,2015-04-30(5).

[7]刘泽.破解执行难题,提升执行公信——2014年全国法院办理执行案件情况分析[N].人民法院报,2015-05-28(5).

[8]最高人民法院研究室.2015年全国法院审判执行情况[N].人民法院报,2016-03-18(4).

An Introduction to the Construction of Comprehensive Civil Execution System

FAN Xiao-wei, WANG Li-tao

(Handan Radio & TV University, Handan, Hebei 056001, China)

The 4th plenary session of 18th CPC Central Committee approvedTheDecisionoftheCentralCommitteeoftheCommunistPartyofChinaonSeveralImportantIssuesinPromotingtheRulebyLaw, which is about some major problems in promoting the rule of law. This decision put forward the policy of “perfecting judicial system and promoting the pilot reform for the separation between judicial power and executive power”. Since civil enforcement affairs involve a large number of stakeholders. To complete the implementation of civil affairs, it needs the coordination of different organizations or departments. It is necessary to set up a comprehensive system of civil execution and scientifically plan the civil implementation of various functions and set up a comprehensive system so that it can have a strong comprehensive coordination function so as to fundamentally solve the “difficult implementation” problem that has plagued China for a long time.

comprehensive system of civil execution; theoretical and practice basis; essential feature; the assumption of model establishment

2017-01-26

范晓伟(1973-),男,河北涉县人,法学硕士,副教授,主要从事经济法学、诉讼法学研究。

D923

A

1008-469X(2017)02-0058-06