清明节:生命意识和家国情怀

文丨张隽波

清明节:生命意识和家国情怀

文丨张隽波

清明节是我国最重要的节日之一,与春节、端午节、中秋节统称为四大传统节日。但在明清两代的历书中,清明节一直以节气的身份出现,端午节和中秋节则不见踪影。

我国传统历法中的月是以月亮圆缺为周期的阴历月,清明节在每年的日历中并不固定,游移在农历的二月十六日(1985年)前后和三月十五日(1966年)前后之间,最早和早晚相差达一个月,清明节具体时间点的确定与通过历书进行的唯一书面传达,在相当长的时期内,对人们祭拜先祖、生产劳动、外出踏青等时间安排起着决定性的作用。

明清历书中,清明节沾了“节气”的光

明清两代历书中的节日相对较少,春社、秋社2个节日标注为“社”,指导农业生产的24节气始终出现,含有节日信息的立春、清明、冬至等节气没有突出强调,春节在清代个别版本历书中标注为“元旦”,明代则无这一标注。元宵节、端午节、中秋节等都没有标注。

历书中没有标注传统节日,大致有以下原因:一是历书在古代主要用于择吉,标注节日不是“分内之事”;二是颁历授时属皇家独享,并通过隆重仪式进行,有一种高高在上的感觉,节日大多强调的是民众乐趣,在历书中标注有失“严肃性”;三是我国传统节日在全年分布较为均匀而固定,且扎根民间,不需要在历书中多此一举。

作为二十四节气中唯一一个兼备节气和节日的双重属性的时间节点,清明节虽然没有受到格外关照,但相比端午节和中秋节,它已经十分幸运了,毕竟,每年编辑出版的历书中,已经留下了它的身影。

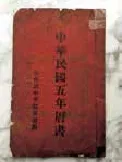

作为节气的清明,在明清时期的每本历书中都要出现两次:扉页“二十四节气一览表”和历表中的二十四节气标注。由于时间跨度500余年,仔细比较后发现,清明的“注释”也有些许变化,最明显的是从乾隆元年开始,交节时刻从之前的“*时*刻”精确到“*时*刻*分”。大明正统十一年(1446年)历书,扉页表格中,清明节气的注释为“三月大,戊辰,三日庚午未正一刻清明三月节”,历表中的历注为“三日,庚午,土,满,室,清明三月节日出卯初三刻”。大清乾隆五十三年(1788年)历书,扉页表格中,清明节气的注释为“二月小,甲午,二十八日辛酉巳正二刻八分清明三月节”,历表中的历注为“二十八日,辛酉,木,娄,执,清明三月节”。

民国时期,清明节与植树节如影随形

清末民初,随着中西文化交流的增多,西方的节日和节日观也影响到我国的节日及其形成。尤其是民国成立后的当年,由教育部中央观象台编辑出版的1913年历书中,除了保留有传统的二十四节气外,就增加了三个极具代表性的新节日:一月一日(南京政府成立纪念)、二月十二日(北京宣布共和,南北统一纪念日)、十月十日(武昌起义国庆日)。

受此影响,以及清明节本身兼有的生命意识和应时精神,1915年7月,当局倡导设立植树节,时间就确定在清明节。1916年教育部中央观象台编辑出版的历书中,在4月5日这一天的历表最上方用红色字体标注了“清明,植树节”,其他民间书局出版的历书中清明节并无特殊标注。1918年,上海铸记书局、上海锦章图书局等编辑出版的历书中,都在清明节气的前一天标注了“寒食节”,在清明节气的当天除了标注节气“清明”外,还标注了“植树节”。

清明节与植树节的结合,使得千年老节日焕发出崭新的时代生机,一些党政要员以在清明节参加植树活动为荣。1922年,刘梦庚任京兆尹(相当于市长)后,响应孙中山先生和冯玉祥将军“为国植树,造福于后人”的号召,于植树节(清明节)之际率众在京西石景山附近的蟠龙山上大面积植树。接下来的10年,历书中应在清明节标注的植树节多少有点“水土不服”。当时正值各地军阀争权夺利,政出多门,无暇顾及编辑历书事宜,没有了上级主管部门的强制要求,各版本历书中的这一节日时有时无,取舍较为随意。

1928年北伐完成后,4月7日由当局通令全国:“嗣后旧历清明植树节应改为总理逝世纪念植树式。”自此,历书中这一节日的标注出现了混乱。有官方背景的书局或出版社把植树节标在了新日期3月12日,而习惯成自然的民营书局还把这一节日标注在清明节气,一直到新中国成立初期,个别历书在3月12日和4月5日前后的清明节气都标注了植树节。

清明节叠加植树节,没有政治意图,只有民生意识,不仅完成了自身从传统节日到传统与现代相结合节日的精彩转身,由于其创设时间较早,也为后来现代节日体系的构建起到了探路者、先行军、播火者的作用。尤其是在百姓获取资讯极不方便的年代,历书作为清明节的唯一书面传达,每本动辄数十万册,甚至500万册的百万级发行量,无形中普及和建立了中国人的现代节日意识,并把其自身蕴含的生命意识、感恩情怀和应时精神转化为节日精神,为反抗外来侵略、增强民族自信、寄托家国情怀起到了非常重要的作用。这一节日精神延续至今,直到现在,清明节在融洽两岸关系、促进祖国统一方面还起着无可替代的作用。

1949年后,从有到无再到有历尽波折

新中国成立后的10多年里,各个版本的历书中,“寒食节”和节气“清明”多次并肩出现,这在以前十分少见,寒食节的出现是因为其特有的“忠义、忠诚、奉献、廉洁”属性,符合了“拥军优属”“一人当兵、全家光荣”的时代特征?还是清明节通过寒食节的“提醒”比以前更为重要?无论谁为因果,留给后人的是历书中的节日存在。

虽然二节同时存在,但作为节气的清明并没有享受到节日待遇,无论是在“24节气交节时刻”一览表中,还是在以月为单位的历表中,清明与其他节气的字体、格式都一模一样。20世纪80年代以前的历书中,只有山东省的1951年历书,历表中出现了完整的“清明节”记录。寒食(节)则显得有些特殊,多数时候,字体略显粗壮,后面往往还有一个“节”字,因为其来源就是冬至后的第105日,是一个时间点,也是一个节日。

历书中再次出现“清明节”,是时隔30年后的1981年。这一年20多个省份出版的不同版本历书中,广东科技出版社的历书中出现了清明节,但不在历表中,而是在“民间传统节日”栏目中。历表中出现完整“清明节”是在1986年广西人民出版社编辑出版的历书中。此后,个别省份的历书中“清明节”时有出现,不过不是“常客”,而是“稀客”,即便是清明节在2007年成为法定节假日后,历书中也改观不大。

寒食节是“节日”而节气清明不是“节日”,使得百年来历书中的清明节地位显得有些尴尬,仔细分析又实属正常,因为国人之前从心底里就没有把节气清明当做一个节日,仅是24节气中的其中之一,或是节气清明前后的一段时间,而节日都是一个时间点。再者,清明节祭祀先祖并不是上行下效的惯例。民国以前的祭祀,无论是朝廷祭祀的大祀、中祀、小祀,还是地方公祭的城隍祭祀、忠臣先贤祭祀、文庙祭祀,时间的选择多是冬至、四时交节时刻、诸圣诞辰时间等,并不是清明节气前后。

从20世纪60年代中期到改革开放初,历书中的寒食节及清明节前后举办的各种活动在内地销声匿迹,代之以在自己的岗位上把工作做好就是对先贤先烈的最好纪念。直至1985年前后,一些在清明节举行的公祭活动又开始缓慢恢复并逐渐被发扬光大,较有影响的是陕西黄陵清明公祭轩辕黄帝典礼、山西洪洞大槐树文化节寻根祭祖大典等。

(张隽波,山西日报社主任记者,中国民俗学会会员,收藏近300个年份的不同版本历书3000余本。本文为国家社科基金项目“中华传统节日的文化内涵及其传承研究”的阶段性成果,项目编号:15BZW186。文中照片由作者提供。)