论《安德鲁的大脑》中的叙事治疗机制

袁 源

(上海理工大学 外国语学院,上海 200093)

论《安德鲁的大脑》中的叙事治疗机制

袁 源

(上海理工大学 外国语学院,上海 200093)

E.L.多克托罗生前发表的最后一部长篇小说《安德鲁的大脑》以认知科学家安德鲁与治疗师之间的对话构成主要叙述方式,成为后现代心理学治疗法“叙事治疗”与文学创作结合的典型案例。叙事治疗为转叙、元小说技巧展示及叙述时间的安排提供了创新契机,同时也为疗治作品人物及作家的文化创伤提供了有效途径。基于对小说中叙事治疗机制的分析,论文指出:该作品并不囿于“再现”9·11创伤,而旨在“去9·11化”,“治愈”才是其最终的目的。

E.L.多克托罗;《安德鲁的大脑》;叙事治疗; 后9·11文学

1 《安德鲁的大脑》:叙事治疗典型案例

E.L.多克托罗于2015年7月21日与世长辞。他在美国文坛耕耘一生,虽已年过耄耋,在小说叙述形式方面仍然勇于创新。2014年出版了新作《安德鲁的大脑》(Andrew’sBrain),这也是他生前最后一部长篇小说。如果说《但以理书》中第一人称“我”和第三人称“他”之间的任意转换早已有之,《世界博览会》中以多个叙述者构成的复合叙述也早就存在,那么《安德鲁的大脑》全文采用对话体叙述方式则是作家后现代叙述技巧的另一种展示。该小说以一个具有明显的创伤后精神障碍(Post Traumatic Stress Disorder)的认知科学家安德鲁和他的心理治疗师之间的对话为主线展开,安德鲁通过讲述、电话、信件等与治疗师进行沟通。从表面上看,该小说是安德鲁自传式的人生故事;而细读之,我们看到的是治疗师引导安德鲁一步步通过讲述或者书写自己的故事,摆脱自儿时以至在9·11事件中丧妻的一连串负罪感,重建自己生活意义的过程。显然,作者运用了叙事治疗的基本模型。那么,什么是叙事治疗?作者又是如何将叙事治疗运用于文学创作的?在《安德鲁的大脑》中,存在着怎样的叙事治疗机制呢?

2 小说中的叙事治疗机制

2.1叙事治疗之于文学研究的意义

人们每次讲述自己的生活故事都是一次特殊的写作,都会让他们对生活有新的诠释,从而改变人与生活的关系,以至重新建构生活的意义。生活如果不被生活(lived),就不叫经验;而经验如果不被讲述(recounted),就不成为故事。“成为故事”这件事决定了我们赋予经验的意义(White & Epston,2013:9)。心理治疗师会鼓励人“辨识生活经验中以前说不出来,但是现在表达出来的部分,检视这些部分对自身生活与关系的真实影响”,从而发掘被压抑的知识,以“修正和延伸自己的新故事”。据此,澳大利亚临床心理学家麦克·怀特(Michael White)和新西兰心理治疗师大卫·爱普斯顿(David Epston)提倡“具有文学特质的治疗法”(White & Epston,2013: 14)。如今,“叙事治疗”已成为国外心理学刊物中的“热词”,并被广泛运用于讨论“家庭治疗”的案例中。同时,该理论也被运用于对文学作品及作者创作过程的讨论,如解析但丁《神曲》中如何运用叙事治疗法治愈原罪,从而实现从“地狱”“炼狱”至“天堂”的跨越(O’Connor,1999:445)。国内相关研究也初见端倪,有代表性的包括:叶舒宪结合实例,列举了5种文学创作个案:叙事作为幻想治疗、作者借小说叙事缓解自我心理情结、通过别人讲述缓解患者心理郁闷、作者通过创作解救自我心理危机以及老年人通过讲述连续性故事治愈病症(叶舒宪,2007:54);尚必武在评论莫里森作品《慈悲》时,从叙事学的视角指出:小说中不同的叙述者通过向受述者讲述各自的故事,以疗治自我心理创伤,重构生活意义,而作者莫里森则通过小说写作再现非裔美国人的种族创伤,直面过去以勇敢地面对现实生活(尚必武,2011:84);程瑾涛、刘世生则以《简·爱》为例分析了作为叙事治疗的“隐喻”,指出小说主人公简·爱、罗切斯特和圣·约翰通过其不同生活叙事中的“LIFE”隐喻反映了各自的生活态度,同时指出“LIFE”隐喻在个体人格塑形方面的作用(程瑾涛、刘世生,2012:76)。纵观国内外研究,聚焦叙事治疗的关键点,即“问题的外化”(externalizing)的相关讨论并不多。然而,怀特指出:“外化是一种治疗方法,这种治疗法鼓励人将压迫它们的问题客观化,有时候则拟人化。在这样的过程当中,问题变成和人分开的实体,所以问题是在原本被认为是问题的人或关系之外的东西”( White&Epston,2013:33)。也就是说,把问题看成一个有生命的他者,成为外化于个体的对象。这恰恰是叙事治疗中最关键的一个步骤。例如:一个6岁男孩尼克有长期大便失禁史,他似乎和“便便”成了朋友,把它涂在墙上,揉在抽屉里,父母家人对此一筹莫展。怀特引导尼克及其全家人将便便看成是“狡猾的便便”,将其拟人化,赋予其生命,强调所有的一切不是尼克的问题,而是便便的问题。因而鼓励尼克“讲述”在对抗“狡猾的便便”反扑时的特殊经验,并不断地扩充这个特殊的经验,鼓励其全家人参与到与“狡猾的便便”作战的过程中。经过6个月的跟踪,尼克只有一两次大便失禁,进步非常快。由此可见,在具体执行叙事治疗的过程中,关键是将“问题”看成是外在于“个体”的,因而强调是“问题的问题”,而非“个体的问题”,并且鼓励个体讲述其对抗问题的方法并持续进行这种对抗。“讲述”的具体途径可以分为“口述”和“书面”两种方式。夏夫认为书面写作有利于帮助人们挣脱局部意识的有限时间从而搜索到最大的资讯量,增加“观念单位”(一个时间段内短期记忆保有的内容)的资讯内容,并高效地组织这些“观念单位”(Chafe,1985:106)。怀特和爱普斯顿在此基础上也力主“书写传统”,尽管这一传统在实际心理治疗中不像口述传统运用得广泛。他们认为“书写提供的机制,可以让人积极地决定怎样安排资讯与经验,产生各种事件与经验记录”(White&Epston,2013:28)。当然,以治疗为目的的写作,不一定要冗长或者连篇累牍,“一封简短的信”对于那些竭力要使自己摆脱问题影响的人“也可能价值非凡”(White & Epston,2013:64)。而叙事治疗中的“写作”会鼓励人用“欣赏”与“反思”的态度参与诠释行为。笔者通过研究小说《安德鲁的大脑》中治疗师如何通过“问题外化”这一关键步骤,引导安德鲁“讲述”自我故事,从而重建生活意义的过程,阐释这一后现代心理学疗法为小说叙述形式创新提供的诸多契机和文化治愈功能。

2.2 叙事治疗促成小说叙述形式的创新

(1) 为转叙提供便利

如前所述,叙事思维模式鼓励人通过“讲述”特殊的生活经验,发现问题;通过挑战唯一“真理”制约下的权力技术,将问题“外化”或拟人化;找出问题生存的必要条件*怀特和爱普斯顿认为:“问题和问题的影响力有一种相互依赖的关系。因此,从这部分关系来看,我们可以说问题依靠其影响力而存在。这种影响力构成了问题的支持生命系统,也就是说,这种影响力可以视为问题生存的必要条件。”见麦克·怀特,大卫·爱普斯顿,《故事、知识、权力:叙事治疗的力量》. 廖世德译,华东理工大学出版社,2013年,第51页。,并找出使人屈服于这些条件的因素;通过筛选、组织、讲述人对抗这些因素的方式逐步消除这些问题对人的影响,然后将经验连接起来,复兴被压制的知识体系。根据怀特的理论,可以总结出叙事治疗的基本理论模型:

(1)个体口述、书写生活故事→(2)问题外化→(3)持续对抗问题生存的必要条件→(4)逐渐解决问题

模型1 叙事治疗基本模型

在《安德鲁的大脑》中,越层叙述是其最重要的特点。安德鲁作为第一故事层的人物,常常进入到第二故事层,成为第二故事层的主人公。他在第一故事层被小说叙述者,即安德鲁的朋友用第三人称“他”来指称。而一旦进入到安德鲁的自述,他便一跃而成为第一人称的“我”。这样的转换之所以自然成为可能,是因为整篇小说几乎全部由 “对话”构成。治疗师的倾听和引导为安德鲁讲述自我故事提供了可能,因此,这一“转叙”游戏才得以贯穿小说始终。“转叙”,这个最初由热奈特界定的概念,指的是“任何由故事外的叙述者或者受述者进入到故事空间(或者由故事中的人物角色进入到元故事空间)所引起的越界擅入,或者相反的情况”(Genette,1980:234)。热奈特认为:转叙不仅仅是修辞学意义上的转喻,更是作者编制或者虚构情节的一种技巧(热奈特,2004:23)。小说中,安德鲁时不时地提醒读者,他们所在进行的正是一种“会话治疗”(talking cure):“你曾让我写日记或日志。写作就像和自己说话一样,这是我一直以来都在和你一起做的事,医生。所以,有什么区别呢。我现在正从东部给你写信”(Doctorow,2014:51)。无论是口述,还是写作,都是叙事治疗基本模型中的第一步(见图1)。而正是这种信息输出方式为叙述者生动地叙述人物行动达成可能。因而借这一对话模式提供的契机,从安德鲁的视角,小说得以叙述出虚构的故事情节。可见,小说作者巧妙地运用了叙事治疗中的“对话”模型来创作对话体小说,同时对叙述进行了有效分层,使得“转叙”成为自然的事情,并得以从第一人称视角生动形象地呈现故事。

(2)促成元小说写作技巧的展示

“转叙”本身就是一种元小说策略。如上文所述,小说中的安德鲁时不时地提醒道:这是“我”(安德鲁)写给“你”(治疗师)看的(Doctorow, 2014:141)。他还强调:“你并不知道我的一切,医生,你听到的只是我选择告诉你的。”(Doctorow, 2014:71)这些都暗示安德鲁作为自我故事的创作者,对自己的生活经验进行了有选择性地重组,具有最大的权威性。表面上看,他作为第二叙述层中的叙述者,以治疗师作为其受述者,似乎其讲述的自我故事和第一叙述层没有多大关系。然而,如果没有第一叙述层对话模式的存在,第二叙述层就无法展开。而安德鲁的这种提醒正昭示出他作为第二叙述层的叙述者,正在进行着自己的元小说写作实践。

如果说安德鲁借“这是写给你看的”和“我有选择地告诉你”这样的提示展现其元小说写作的本领,那么,作为受述者的治疗师在昭示元小说技巧方面又是如何表现的呢?这个治疗师不但是第二叙述层安德鲁的受述者,也是第一叙述层叙述者——安德鲁的朋友的受述者。作为受述者,他扮演的角色是倾听;而作为叙事治疗中的治疗师,他不仅会“倾听”,还会“引导”。因而在小说中,他其实是一个身兼双重使命的角色。下面以例为证:

(1)小说第一段,当朋友说安德鲁的新婚妻子死了,治疗师便提问:“死于何因?”

(Doctorow, 2014:5)

(2)在安德鲁带着小女儿走出浓雾中的汽车时,治疗师又问“这是在哪里?”

(Doctorow, 2014:6)

(3)当安德鲁的前妻站在门口,准备接受他与布利奥尼的女儿时,安德鲁的讲述有所停顿,治疗师紧接着说:“继续讲下去——”

(Doctorow, 2014:6)

(4)当安德鲁说:“医生,你的对话治疗出问题了。”治疗师说:“别那么肯定。”

(Doctorow, 2014: 7)

(5)在叙述布利奥尼出事的情节时,安德鲁与治疗师之间的对话:

[治疗师:]*方括号内的内容均为笔者所加,原文中只有对话的内容,并没有标示说话人。那么就是那天(9·11)早上?

[安德鲁:]是的。

[治疗师:]你后来怎么办了?

[安德鲁:]什么都没做。

(Doctorow, 2014:131)

例(1)和(2)是治疗师在第一叙述层通过“提问”提醒叙述者讲述故事细节,例(3)、(4)、(5)是治疗师在第二叙述层分别通过“鼓励”“质疑”和“提问”的方式引导安德鲁讲述自己的生活故事。可见治疗师此时作为受述者在与叙述者进行互动,促成其完成叙述。而造成的效果是:“突出故事是虚构编造的同时,又要逐渐削弱故事是模仿的这种错觉。”(Pier, 2009:195)治疗师很好地掌控着这种“虚构”与“真实”之间的微妙平衡。这是一种较深层次的元小说策略。可以说,治疗师和安德鲁以及治疗师和第一叙述层的叙述者之间的互动促成了这一元小说技巧的展示。而这正是叙事治疗基本模型中的第二步(见图1):问题外化,即通过提问、质疑、鼓励等方式引导个体讲述自我生活故事,帮助他们找出问题和问题存在的必要条件,并且将问题进行拟人化,为下一步与问题存在的必要条件进行对抗做好准备。

(3)协助文本时间的安排

时间变形是叙述中的一个必然事件。根据叙述需要,文本时间(text time)和故事时间(story time)不可避免会存在不一致的现象,因为任何一个文本都不可能把发生的所有事情都记录下来。在叙述加工过程中,有三个导致时间变形的变量:时序(order)、时长(duration)和叙述重复(frequency)(Genette,1980:33)。在《安德鲁的大脑中》,文本的叙述顺序为:先交代安德鲁的现任妻子布利奥尼已死,接着通过第二叙述层安德鲁的叙述,讲述他将小女儿送到前妻家时的情景(此时前妻已再婚),再追溯他与前妻离婚的原因,转而讲述他与布利奥尼相识相恋结婚生子以至布里奥尼在9·11事件中消失在世贸双塔的蒙蒙灰烬里;在讲述他离开纽约之后在中学执教过程中偶遇总统时又追溯他在本科时与总统的同窗经历。由此可见,这种“Z”字形的倒叙(analepsis或flashback)是该小说较常用的时间变形策略。而倒叙的语言标志有两种:一是治疗师如上文所说的用提问、鼓励、质疑等方式促成叙述者转叙过去发生的事;二是第二叙述层的叙述者安德鲁主动交代“这是之前发生的事”或者明确表示“我写信告知你(治疗师)发生了什么”。我们知道,叙事治疗力求帮助个体找出问题存在的必要条件,即问题的影响力。因此,治疗师会鼓励个体回忆过去发生的事,并且找出前后的因果关系。从这一层面讲,是治疗师帮助促成了叙述时间的安排,既使故事前后关联,又试图达到治疗的目的。

同样,在文本层面,每个事件的叙述长度和在故事层面实际发生的时间长度都不尽相同。热奈特认为,叙述时长是相对而言的,即在同一个文本中,分配给此事件的叙述量与分配给其他事件的叙述量之间的相对长度(Toolan,1988:55)。在这里,治疗师同样起到非常重要的引导性作用。由于整篇小说是叙述者与受述者之间的对话,因此,受述者有相当大的权力控制叙述者的叙述篇幅。例如,9·11事件是造成安德鲁悲剧的罪魁祸首,但是在治疗师的控制下,安德鲁对该事件的直接描述只有一页,而整篇小说有一半以上的篇幅在描述该事件所造成的家庭悲剧对安德鲁的影响。可见,治疗师目的在于引导安德鲁找到问题的影响力,绘制影响力蓝图,以帮助他走出影响力的阴影。而小说第五部分开始,即讲述安德鲁如何通过远离问题存在的必要条件:搬离纽约,离开伤心之地;将小女儿寄送到前妻家;换工作到中学教书,转换生活方式。还有一种隐含的方式,即通过和总统的偶遇而追溯他们上大学时的情形,通过这些叙述淡化妻子之死对他造成的影响,将这种影响力看作是一个摧毁它生活的怪兽,而与之奋力搏斗。这正是叙事治疗模型中的第三步(模型1):持续对抗问题生存的必要条件。

而在叙述重复方面,最典型的例子即关于布利奥尼之死的交代。在小说开篇第一段第一次直接交代“安德鲁年轻的妻子死了”,但立即悬崖勒马般地停止讲述她为什么死了,转而叙述他把小女儿送到前妻家的情形。第二次是在小说第一部分,治疗师想问安德鲁是否该为妻子之死负责。安德鲁拒绝回答。这一悬念直到小说第四部分末尾才得以解开:她消失在9·11当天世贸双塔的滚滚浓烟里。值得注意的是,这三次叙述布利奥尼之死是由两个叙述层里的叙述者完成的:第一次是由第一叙述层的叙述者,即安德鲁的朋友完成的,第二、三次则是由安德鲁自己讲述的。从不同的视角重复讲述同一事件,特别是故事当事人的自我讲述增强了故事旁观者讲述的同一事件的重要性,同时也突出了该事件对当事人的影响力。

基于以上分析,可见小说作者多克托罗借助叙事治疗模式对叙述时间进行了合理安排,促成叙述时序的变形、叙述时长的有效处理及叙述重复的布局。值得注意的是,小说中的受述者—治疗师并不只是一个简单的受述者,他在文本中与叙述者积极互动,甚至有时还掌控了叙述者的叙述主动权,这样就打破了叙述者唯我独尊的叙述权威,充满了解构的意蕴。作为后现代心理学治疗方法,叙事治疗为后现代文学创作打开了一扇新的大门。当然,治疗师的目的在于治疗,因此他的引导也是以帮助个体走出自我思维定式,复兴被压制的知识为己任,倡导对生活进行新的诠释,以独特的经验抵抗问题的反扑,从而逐渐解决问题,以达成叙事治疗模型中的最后一步(模型1):逐渐解决问题。

3 叙事治疗的文化治愈功能

3.1 帮助小说人物自我疗伤

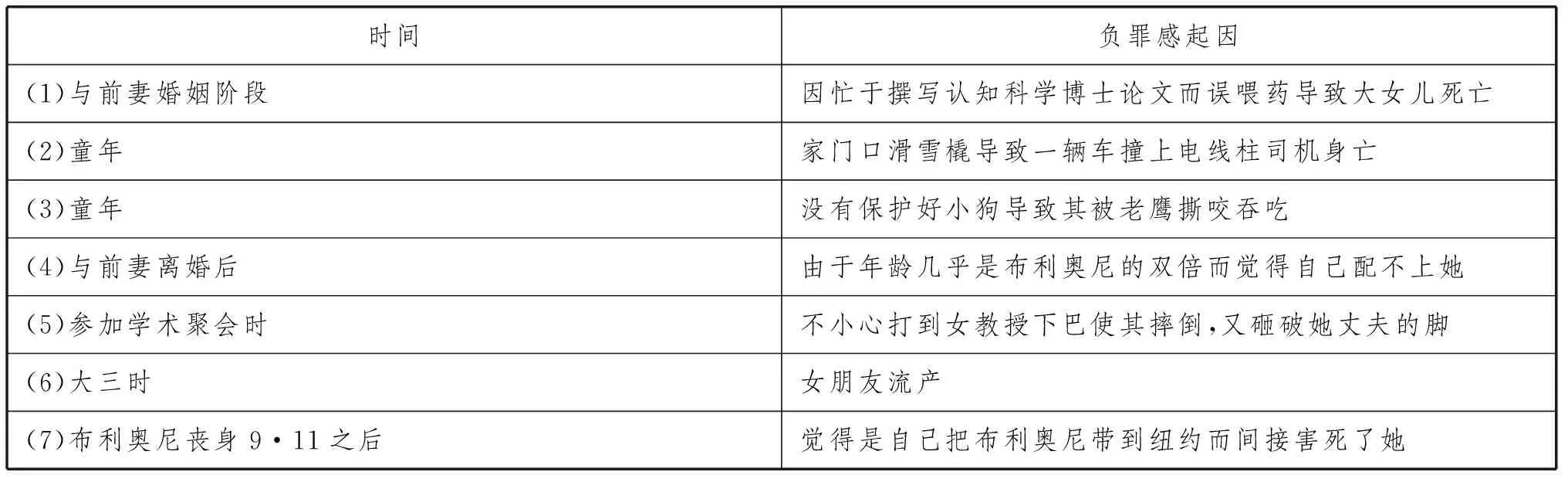

在叙事治疗中,治疗师会建议个体用“欣赏”与“反思”的眼光来重新诠释自己的生活故事。经验的重写需要人积极重组自己的经验,“自由地将文化因素和每一种可能的模式重新结合”(Turner,1974:155)。除此之外,人需要积极地觉察自己是自己故事的实行者也是观众,因此便能够提供一种“反思”的脉络。而这个脉络会在人“写作自己、他人、关系时带来新的选择”( White&Epston, 2013: 14)。“医生,我写这封信,是想告诉你,我认同这个观点:生活……不是一场电影。”(Doctorow,2014:54)小说中安德鲁对治疗师如是说。可见安德鲁通过总结提炼自己的生活经验,并进行了多角度的哲学反思。而他的“自我写作”贯穿于对以下一系列负罪感的讲述中,表1:

表1 安德鲁的负罪感列表

由图可知,安德鲁自述的内容是由一连串负罪感串联起来的一个个伦理困境。从其对这一连串事件的讲述中,我们能够体会到一种“反思”的脉络,也充分认识到,他的讲述是有选择性的。在他的讲述过程中,他重组了自己的生活经验,力图彰显出或者向治疗师描述出最困惑他的问题。那么,治疗师在每次他讲述负罪感之后是如何应对从而帮助他走出一个个伦理困境的呢?主要有三种方式:一,协助他找到同谋,比如提醒他,大女儿之死并不是他一个人的错,药剂师开错药才是最根本的原因,而他只是粗心了一点,喂药前没有看仔细而已。“弑女”这个细节和弗洛伊德《释梦》中提到的一个案例类似:一位父亲照顾发热的孩子多日没合眼几乎累倒,于是雇了一个人看管孩子的尸体。看管人打盹时不小心碰倒了蜡烛烧着了孩子,其实孩子在被烧之前已经死亡,但是这位父亲仍经常在梦中幻听到孩子的声音:“爸爸,你没看到我烧着了吗?”在这里,“沉默的孩子”反而成为“有声的他者”,不停地“召唤”父亲使其停留在伦理困境(Caruth,1996: 9)。这个伦理困境正是这位父亲的问题存在的必要条件,因而通过持续反抗这种“召唤”,就能慢慢帮助安德鲁这位有相似经验的父亲走出伦理困境,摆脱负罪感的干扰,而帮助其找到同谋并指出女儿之死根本原因不在他则是最有效的方式;二、利用小说中其他人物,帮助他开脱罪责,例如,在他讲述滑雪橇导致别人撞车身亡一事后,治疗师提醒他,他爸爸曾对他说,当时有很多滑雪橇的孩子,安德鲁只是其中之一,而他滑雪橇和别人撞车之间并不存在直接联系,从而将问题外化;三、指出问题根本不存在,例如当他认为自己是老牛吃嫩草配不上布利奥尼时,治疗师引导安德鲁讲述他和布利奥尼相识相知相恋以至过上幸福的婚姻生活的过程,强调布利奥尼是享受这个过程的,因此安德鲁完全没必要有负罪感。安德鲁目睹家门口的交通事故、小狗被老鹰撕咬的惨状,为大女儿之死以及年轻妻子布利奥尼丧生9·11而伤心欲绝。与治疗师之间的谈话成为治疗其种种创伤后精神障碍(PTSD)的主要方式。通过治疗师的引导,他愿意敞开胸怀,心平气和地讲述自我生活故事,逐渐找到问题存在的必要条件,从而将那些问题外化,以减轻自己的负罪感,重新找寻生活的意义。可见叙事治疗增强了他自我疗伤的主观能动性(self agency),并使其在对抗问题存在的必要条件方面不懈努力着。

3.2 帮助作者疗治文化创伤

通过媒体地毯式的报道,世贸双塔在滚滚浓烟中轰然倒塌的影像已成为纽约人乃至无数美国人的梦魇,成为一种集体记忆;而近年来爆发的各类恐怖事件更是让无数人不得不重温9·11梦魇,从而变得更加焦虑、恐惧而感到十分无助。大众叙事也以“之前”(“before”)和“之后”(“after”)暗示9·11已成为美国历史的分水岭。更有甚者,小布什政府随之发动的“反恐”战争(war on terror)不但丝毫没有减轻人们的恐惧,反而导致了一种恐怖文化(culture of fear)的出现(Neal 2005: 192)。9·11俨然成为了一种国家性的文化创伤。美国很多作家试图通过小说再现这种文化创伤,例如乔纳森·萨弗兰·福厄的《非常近,特别响》(ExtremelyLoud&IncrediblyClose, 2005)从在9·11中丧父的小男孩奥斯卡的视角见微知著地透析其对无数普通人的情感打击;约翰·厄普戴克的第22部小说《恐怖分子》(Terrorist, 2006)讲述一个普通少年如何卷入恐怖袭击甘愿成为人体炸弹的故事;唐·德里罗的《坠落的人》(FallingMan, 2007)题名即取自在9·11中从世贸大楼北塔跳下或者坠落的人的影像,将文学作品与视觉艺术、行为艺术杂糅在一起,讲述9·11给幸存者留下的痛苦记忆和对普通家庭生活的影响;而爱尔兰裔美国作家科伦姆·麦凯恩的《转吧,这伟大的世界》(LettheGreatWorldSpin, 2009 )(获2009年美国国家图书奖)则通过在世贸双塔间走钢丝的疯狂表演串联起十个小人物的人生故事,涵盖了越战、伊拉克战争、9·11等创伤事件所引起的诸多存在主义诘问(李玉瑶,2011:57)。这些作家无一不是深切地感受到9·11事件对普通纽约人日常生活的影响,关注9·11事件给普通美国民众,特别是直接经历9·11的人以及在该事件中失去亲人的家庭带来的影响。然而,和其他作家不太一样,多克托罗在接受采访时曾说:“这些年我一直抵触阅读和写作与之相关的作品,因为不想去发掘利用那样的惨案。”在他看来,这一事件犹如欧洲纳粹分子对犹太人的迫害,而他“不想使用那样的材料以达到美学的目的,直到《上帝之城》,那本书就那样自然而然地写成了。《安德鲁的大脑》也是一气呵成。这部小说没有那么悲惨,也绝对不是关于恐怖事件的描述。我个人一直远离关于‘9·11’事件的小说。”(林莉,2014:165)由此可见,多克托罗能在小说中“触及9·11 事件”已是慢慢走出文化创伤阴影的表征。他写作该小说的本意也并非是再现这些创伤,或者说为写创伤而写创伤,而是试图为疗治创伤寻找途径。他的写作过程是通过叙事疗法为安德鲁疗伤的过程,似乎是在暗暗鼓励所有深受这种创痛影响的人勇敢地说出自己的生活故事,从而摆脱问题的干扰,找到恢复的途径,以摆脱9·11梦魇,或者说“去9·11化”,因为9·11只是人生诸多创伤事件中“压死骆驼的最后一根稻草”。而多克托罗写作这部小说就是疗治这种文化创伤的实践努力,也因此为其他人树立了一个榜样。因此与其说《安德鲁的大脑》属于后“9·11”文学(赵娜,2016:46),不如说是“去9·11”文学的一个经典文本。

4 从“创伤事件“到“治愈文学”

历史事件为文学作品提供了写作素材,但是,对于那些集体性的创伤事件,例如大屠杀、大萧条、越战、9·11等,采用什么样的叙述形式既能更好地再现历史,又能帮助亲历者走出阴影,同时促进人们反思历史、更好地生活呢?如上文所述,大多数创伤文学作品旨在“再现”,而多克托罗的新作《安德鲁的大脑》则重在“治愈”。因此,笔者认为应将该小说归入“治愈文学”,而不是“创伤文学”的范畴。从小说叙述形式方面看,大多数作家都试图用以小见大的方法,通过个人、家庭,来展现大历史对小人物生活带来的影响;叙述视角也是多种多样,有第三人称全知全觉视角,有第一人称自述,有多个叙述者混合叙述,而通过受伤者和心理治疗师对话的方式分层叙述则是《安德鲁的大脑》的特色所在。这部小说其实就是叙事治疗的一个典型案例:安德鲁通过口述、电话及信件组织讲述自我生活故事,而治疗师通过提问、鼓励或者质疑的方式因势利导,和他一起找到问题存在的必要条件,并帮助他走出各种负罪感的阴影,重塑自己的价值体系,重新找到生活的意义。叙事治疗与传统治疗的区别在于其充分地发挥了受访者的主观能动性。传统治疗把受访者看作问题本身,而叙事治疗则把问题置于受访者之外,将问题拟人化,并鼓励受访者总结对抗问题影响力的策略,上文已经以《安德鲁的大脑》为例详述了这一过程。而作者通过写作该小说,以“特殊”的经验折射“普遍”的创伤;拟通过这一“特殊”的疗伤方式,解决“普遍”的问题。这个过程,如前所述,对作家本人来说,也是一次疗伤。作为生活在纽约的美国人,9·11似乎成为一种不可言说却又心知肚明的文化创痛。作家通过疗治小说人物,鼓励所有的人直面过去所发生的一切;他自己也通过写小说,直面这种国家创伤。如今虽然斯人已去,但他留给人们的治愈力量尚存。总而言之,叙事治疗为小说叙述方法革新提供了诸多契机——叙述分层、元小说技巧展示、叙述时间合理安排,同时也为文化创伤疗治开辟了新的道路。在作者-叙述者-受述者-读者这一关系模型中,最终的受益者是读者。他们跟随小说人物接受叙事治疗的过程,感受这一后现代疗法法应用于文学创作时所产生的治愈力量,甚或用类似的方法进行自我疗伤。由此可见,在以创伤事件为原型进行小说创作时,为达到“治愈”的目的,叙事治疗是一个可加利用的有效模型。同时,在进行文学批评时,叙事治疗也可以作为一种阐释方法,协助发掘后现代心理分析性文学作品中隐藏的“治愈”力量。

Caruth, Cathy. 1996.UnclaimedExperience:Trauma,NarrativeandHistory[M]. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

Chafe, W. 1985. Linguistic Differences Produced by Differences between Speaking and Writing [G]∥ D.R.Olson, N.Torraru & A.Hildycrill,Literacy,LanguageandLearning. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Doctorow, E.L. 2014.Andrew’sBrain[M]. New York: Random House.

Doctorow, E. L. 1993.JackLondon,Hemingway,AndTheConstitution[G]. New York: Random House.

Genette, Gerard. 1980.NarrativeDiscourse[M]. Blackwell: Cornell University Press.

Neal, Arthur G. 2005.NationalTraumaandCollectiveMemory:ExtraordinaryEventsintheAmericanExperience[M]. New York: M.E. Sharpe.

O’Connor, Thomas St James. 1999. Climbing Mount Purgatory: Dante’s Cure of Souls and Narrative Family Therapy [J].PastoralPsychology, (47)6: 445-457.

Pier, John. 2009. Metalepsis[G]∥ In Peter Hühn, John Pier, Wolf Schmid, Jorg Schonert.HandbookofNarratology. Paris: Walter de Gruyter Press.

Toolan, Michael. 1988.Narrative:ACriticalLinguisticIntroduction[M]. London and New York: Routledge.

Turner, V. 1974.Drama,FieldsandMetaphor[M]. New York: Cornell University Press.

程瑾涛. 2012. 作为叙事治疗的隐喻:以《简爱》为例[J]. 外语教学(1):76-80.

李玉瑶. 2011. 直面·反思·关注——新世纪美国文学十年回顾[J]. 外国文学动态(5):57-61.

林莉. 2014. 《安德鲁的大脑》解读:E.L. 多克托罗访谈录[J].当代外国文学(4):161-165.

麦克·怀特. 2013. 故事、知识、权力:叙事治疗的力量[M]. 上海:华东理工大学出版社.

热拉尔·热奈特. 2004. 转喻:从修辞格到虚构[M].吴康茹,译. 桂林:漓江出版社.

尚必武. 2011. 创伤·记忆·叙述疗法——评莫里森新作《慈悲》[J]. 国外文学 (3):84-93.

叶舒宪. 2007. 叙事治疗论纲[J]. 西南民族大学学报(人文社科版)(7): 53-55.

赵娜.2016. 多克托罗〈安德鲁的大脑〉的创伤叙事解读[J].广东外语外贸大学学报(1):46-51.

责任编校:肖 谊

On the Mechanism of Narrative Therapy inAndrew’sBrain

YUAN Yuan

The latest novelAndrew’sBrainby E. L. Doctorow is mainly narrated in the form of dialogue between the cognitive scientist Andrew and his therapist. The novel therefore becomes a classical case for the application of Narrative Therapy in literary creation. Narrative Therapy, as a Postmodern therapeutic method, not only provides inspirational convenience for metalepsis, the displaying of metafictional art and the arrangement of narrative time, but also helps cure cultural trauma of fictional characters and the author himself. By analyzing the mechanism of Narrative Therapy employed in the novel, the paper argues that this novel is not confined to “representing” the trauma incurred by 9/11 for aesthetic purpose, but aims at “curing” the cultural trauma and thus getting rid of it in the long run.

E.L. Doctorow;Andrew’sBrain; Narrative Therapy; post 9.11 liternture

I712.074

A

1674-6414(2017)02-0029-07

2016-12-20

基金信息:上海理工大学博士启动基金项目“都市漫游者理论和相关文学批评实践”(1D-15-305-008)、外语学院科研培育项目“当代美国小说中纽约书写的文化政治逻辑研究”的阶段性成果

袁源,女,上海理工大学外语学院讲师,博士,主要从事美国文学研究。