苗绣商品化视域下苗族女性社会性别角色的重塑

——基于贵州省台江县施洞镇的个案研究

叶荫茵

苗绣商品化视域下苗族女性社会性别角色的重塑

——基于贵州省台江县施洞镇的个案研究

叶荫茵

在民族文化商品化的背景下,苗族女性逐渐参与到苗族刺绣的商品生产和销售中。通过传统身体规训而习得的刺绣技艺,恰恰成为女性施展能动性的媒介。她们藉此改变家户内的性别分工,扩展女性的自主空间,并重塑传统的性别角色规范。在此过程中,苗族女性并非仅仅聚焦于族群内的性别权利转移,而是同时通过彰显其族群身份和刺绣技艺,建立起自己在苗绣生产与商品化中不可替代的主体性,挑战了在市场经济中苗族被边缘化和客体化的状况,展现了她们为争取文化自主权和话语权所作的努力。

社会性别;苗族刺绣;商品化

一、切入视角和问题的提出

在全球消费文化对手工制品的追捧①Nash, June C. Crafts in the World Market: The Impact of Global Exchange on Middle American Artisans.NY: SUNY Press, 1993, p.131.,旅游市场对“异文化”的渴求②Diekmann, A., and M.K.Smith. Ethnic and Minority Cultures as Tourist Attractions.Bristol:Channel View Publications, Limited, 2015, p.24-26.,政府对民族文化资本化运作的合力下③Crawford, Darryl. “Chinese Capitalism: Cultures, the Southeast Asian Region and Economic Globalisation”,Third World Quarterly 21, no. 1 ,2000.,苗族传统自产自用的刺绣成为了标志性的民族文化商品。有别于市场经济活动中男性主导的普遍状况,苗族女性在刺绣商品的生产和销售中占据主体地位。④梁丽霞、李伟峰:《民俗旅游语境中女性东道主与民俗传承》,《民俗研究》2015第2期。就生产层面而言,在长期的身体化实践中,女性掌握了复杂的刺绣技艺,并形成独特民族风格的审美趣味,苗族男性无法轻易替代。就销售层面而言,长期以来汉族代表先进、中心和现代,而少数民族代表落后、边缘与传统,这一二元对立模式也在无形当中固化了少数民族他者中的“女性化”形象。⑤Harrell, S. Cultural Encounters on China’s Ethnic Frontiers.Washington:University of Washington Press, 2013, p.11-13.身着鲜艳刺绣服饰的少数民族女性亲自销售刺绣商品既契合了这一既定印象,又似乎暗示着这些刺绣是传统的、自用的,是虽为商品却又文化真实的。⑥Yang, L., and G.Wall.Planning for Ethnic Tourism.Virginia: Taylor & Francis, 2014, p.19-20.因此从市场角度来看,苗绣的两项商业价值 —— 作为苗族手工技艺的物质载体以及苗族文化的符号载体,是在苗族女性的参与中呈现并逐渐丰满起来的。

与此同时,在传统的教化下,刺绣成为苗族女性重要的日常生活实践方式。一方面,刺绣是族群内部考量女性价值的主要社会标准和婚姻缔结的衡量因素。绣功好的女性被认为是聪慧细致的,绣品数量的多寡则反映她们品行的勤劳或懒怠。*杨正文:《苗族服饰文化》,贵州民族出版社,1998年,第269页。而“姑娘不绣花,找不到婆家”*吴正光等:《喝喜酒》,清华大学出版社,2015年,第12页。这句俏皮的苗族谚语实则反映出苗族女性在此标准下所承受的传统压力。另一方面,刺绣在规约女性的同时也释放了女性。首先,苗族女性将刺绣制作视作彰显个人创造力的表达方式。她们用不同的图案、色彩搭配、针法技巧来表现自身的艺术造诣。其次,在以婚后从夫居的父权制为主导的苗族社会里,刺绣维系着女性(血缘和非血缘)间的关系。母亲教授女儿刺绣技艺,出嫁前姊妹帮忙赶制嫁衣,都成为出嫁后苗家妇女内心的情感慰藉。而女性朋友间互相交流刺绣心得,也巩固了她们的关系网,并丰富了她们的生活。*Bray, F. Technology and Gender: Fabrics of Power in Late Imperial China. London: University of California Press, 1997, p.269.因此从苗族社会的内部角度来看,苗绣的两种传统意义——作为社会建构女性的方式和展现女性主体能动性的方式,也是在苗族女性的参与中维持并丰富起来的。

社会性别理论的核心观点为:性别角色是一种社会和文化的建构,而非生物既定。*Hacking, I. The Social Construction of What? Massachusetts: Harvard University Press, 1999, p.7-9.这里的性别角色包括两个层面:一是角色期待,即社会对女性品德、行为、价值、审美品位的规范和期待;二是角色表现,指女性在实际生活中所呈现出来的态度和行为。*Twenge, Jean M. “Changes in Masculine and Feminine Traits over Time: A Meta-Analysis”, SexRoles 36, no. 5, 1997.一方面,社会对女性的规范和期待并非是对传统一成不变的延续,而是随着文化、经济和社会需求进行变动*Robinson, V., and D. Richardson. Introducing Gender and Women’s Studies. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015, p.37.;另一方面,在日常生活实践中,女性并不是被动地接受社会既定的性别角色,而是既能遵从当下社会情境中的性别规范,又能在社会变迁中利用自身的优势去争取更多的资源和权利,藉此重塑社会结构中女性的角色。*McNay, L. Gender and Agency: Reconfiguring the Subject in Feminist and Social Theory. Hoboken: Wiley, 2000, p.155.

以社会性别建构为理论观照,本文要阐释的是,在少数民族女性参与的民族文化商品化的过程中,族群内部女性性别角色是如何进行重构的。同时,本文试图呈现在性别建构过程中女性个体的能动性(agency)和传统社会结构之间的张力。具体来说,苗族女性展开了两种类型的实践活动:一是向外的,即面向市场,通过生产和销售苗绣直接参与到市场经济中;二是向内的,即制作和穿戴面向族群内部的刺绣。在这两种交叉并行的活动中,我们可以多维度地阐释“苗族女性”的性别角色。并进一步追问:(1)苗族女性在参与刺绣商业化的过程中对自身性别角色的理解产生了什么变化?(2)这种变化如何体现在苗族女性的刺绣实践中?(3)上述两点如何影响到苗族社会对女性性别角色的集体理解?

二、研究方法

笔者于2013年至2014年期间分别在贵州省黔东南台江县施洞镇、凯里市和贵阳市进行了田野调查。调查对象以参与刺绣商业活动的苗族女性为主,也包括其他苗族女性,并涵盖从事贵州民族工艺品开发的企业和个体,以及有关民族文化保护和发展的民间组织和政府部门。在田野过程中,笔者以参与式观察和访谈为主,以勾勒出不同主体视角下苗绣商品化的发展过程和现状。另外,在施洞期间,笔者还跟随一位苗族妇女学习刺绣技艺。这一学徒身份让笔者从“参与性的观察者(observing participants)”转变为“观察性的参与者(participant observers)”*Woodward, K. “ Hanging out and hanging about: insider/outsider research in the sport of boxing”, Ethnography9(4), 2004.,从而有利于在日常的语境中通过苗绣技艺的学习顺利进入苗族女性的生活世界。

三、从“在家绣”到“在外卖”——苗族女性空间的扩展

施洞苗绣的商业化始于上世纪八十年代中期。在贵州民俗旅游的吸引下,国内外的游客、民间艺术品收藏家和研究者来到施洞,挑选并以较低的价格购买苗族女性自己或上一辈留下来的刺绣服饰。从八十年代中后期开始,少数施洞苗族女性开始到外省去卖刺绣。一方面,市场对苗绣的需求尚不饱和,之前在施洞购买刺绣的一些收藏家和文化商人留下了自己省外的联系方式,为苗族女性搭建起在市场上售卖刺绣的社会关系;另一方面,这些苗族女性在当时都面临着丈夫生病和孩子年幼的境况,不得不想办法来缓解因缺乏农业生产劳动力而给家庭带来的巨大生存压力。在关于族群工艺品商品化的研究中,很多地区的女性出售自产自用的手工艺品的首要动机是增加家庭收入以维持生计。*Krishnaraj, Maithreyi. “Women Craft Workers as Security for Family Subsistence”, Econoic and Political Weekly, vol. 27, no. 17, 1992.与之相似,在受访的苗族女性描述这段经历时,“当时太穷了”和“没得办法”是出现频率最高、并一再被重复提及的词句。也就是说,在苗族女性参与到苗绣商品市场的初期,她们到外省去卖刺绣是基于生计的压力,而并非将此视作一种打破家庭空间限制、重塑女性性别角色的行为。恰恰相反,大多数苗族女性对于离开家和施洞感到害怕。张秀发*为保护受访者隐私,文中人物均采用化名。(63岁)1989年第一次离开施洞去上海卖刺绣(之前上海某美术学院的老师曾在施洞买过她的刺绣,并留下了联系方式),她清楚地记得当时紧张的心情:

“我在(去上海的)火车上就想回家了,怕得很。我那个时候不会说汉话(汉语),除了在家绣花什么都不懂。到了上海我认不得路,有个好心人把我带到了美术学院。一路上有人盯着我看,我就把头帕取下来了(苗族标志性的头饰),不想喊别人晓得我是苗族人。我运气好得很,大家都想买我的苗绣。卖完了方老师说要带我在上海玩,我想崽(孩子)得很,怕他们肚子饿,没去玩就坐火车回来了。”*访谈时间:2013年4月17日;访谈地点:贵州省台江县施洞镇偏寨村;访谈人:叶荫茵;访谈对象:张秀发。

与此同时,苗族女性这种被迫打破传统女性空间的行为也遭到了来自族群内部的压力。李龙英(61岁)是施洞最早一批到外省卖刺绣的女性。1987年她在贵阳将4件刺绣衣服卖给了某私人收藏家,赚了4000元。然而,在她回到施洞后,却遭受到很多非议。

“很多人都不相信我赚了钱,说我是被骗了没得办法才回来的。奶奶(丈夫的母亲)也喊我以后不要再出去了,说崽在家都没得人管。还有人说客家人(汉族人)才往外跑,苗族女不应该离家。”*访谈时间:2013年6月23日;访谈地点:贵州省台江县施洞镇方寨村;访谈人:叶荫茵;访谈对象:李龙英。

从性别建构的视角出发,性别角色是通过空间秩序(spatial order)来安排和体现的。*McDowell, L. Gender, Identity and Place: Understanding Feminist Geographies. Minnesota: University of Minnesota Press, 1999, p.68.在传统苗族社会中,女性被限制在家和施洞这两个空间里。家的空间意义在于照顾家人的衣食起居、养育子女和纺织刺绣,这同时也是苗族女性主要的性别角色分工和价值体现。而施洞的地域限制从某种程度上否定了苗族女性在其他空间发挥主体作用的可能性和正当性。因此,张秀发把自己在上海成功卖出苗绣的经历归结于他人的帮助和偶然的运气。而李龙英被假定为在其他社会空间是会“上当受骗”的。换言之,这种空间限制在建构苗族女性性别角色方面呈现出两种维度,一是实际的、关涉性别分工的;二是文化的、关涉族群传统的。从实际层面出发,在家户空间内抚育孩子被认为是女性“天生”的职责,由此李和张会自认为和被认为没有尽到职责。从文化的层面出发,女性待在施洞是她们族群身份的体现。李去外省的行为被评价不符合传统,张在上海取下苗族头帕的举动,也在某种程度上回应了这种族群规则。

然而,由于希望改善物质生活条件的迫切愿望、市场对苗绣的需求,和施洞苗族妇女之间关于市场信息的频繁交流和带动,越来越多的施洞女性外出经营刺绣生意。从地域来说,苗绣商品的交易集中在凯里、贵阳、江沪浙和北京。从交易方式来说,除了和熟识的文化商人或收藏家进行不定期交易,苗族女性在北京潘家园、凯里营盘坡和金泉湖附近有固定的销售摊点。曾于1993至1995年在北京潘家园旧货市场经营苗绣生意的潘大姐告诉笔者,两年期间她只回过三次施洞,每次待的时间不超过一个月。而像她一样长期在外的苗族女性并不在少数。这意味着苗族女性离开家户空间不但距离更远,时间周期也更长。更重要的是,施洞女性会互相鼓励,甚至五、六个人一起外出售卖苗绣。这不但是一种经营策略,也是苗族女性以集体力量来突破传统空间限制的体现。

当苗族女性身处施洞以外的社会文化空间时,她们意识到自身的优势是来自于她们长期在家户空间内的日常刺绣实践,并由此建立起对自己在施洞以外的社会空间生存的自信。现在的张秀发已经完全消除了第一次去上海时的胆怯。她连同三个儿媳妇一起在凯里办了一家经营苗绣的公司,同时争取到了政府的专项扶持资金和国内外多位客户的订单,还开发了针对旅游市场的苗绣纪念品。当笔者夸赞她适应市场环境的能力时,张秀发回应道:

“搞刺绣(商品)的人太多了,好多汉族人文化比我们高,懂得比我们多,但她们不懂绣花,生意就搞不起来。我们苗族才晓得哪种花(图案)是什么意思,配哪样颜色好看。我一开始也不会做生意,但学一两年就慢慢会了。绣花不一样,我们是从小边学边绣,几十年了。”*访谈时间:2013年4月17日;访谈地点:贵州省台江县施洞镇偏寨村;访谈人:叶荫茵;访谈对象:张秀发。

吴秀水通过经营刺绣,在贵阳置了房产。她感叹道:

“我也卖过现代服装,亏了好多钱,大家都不来我这里买。但我搞苗绣,大家就都来我这里买。好多人都喜欢我身上穿的苗绣。我就给她们说,我穿的这个衣服是我自己绣的,上面的图案都是老式的,是我们施洞一代代传下来的。”*访谈时间:2013年7月04日;访谈地点:贵州省台江县凯里市;访谈人:叶荫茵;访谈对象:吴秀水。

由此看出,苗族女性通过强调和利用自己的苗族身份和刺绣技艺,宣告了自己的主体性、族群认同和对苗绣的话语权,从而在苗绣的商品生产活动中获得更多的利益和自主权。

与此同时,贵州省和地方政府也在不断推动苗绣商品化并支持苗族女性的参与。自八十年代后期起,开发少数民族文化资源成为政府改善经济贫困、保护地方传统文化的新途径。此外,政府希望借此增加少数民族和外部世界的交流,以此突破传统的地缘分割和封闭的民族圈。*熊宗仁等著:《贵州:区域地位的博弈》,贵州人民出版社,2009年,第11页。因此,即使在八九十年代施洞苗绣的售卖尚处于自发、分散和盲目的阶段,政府依然鼓励苗族女性充分参与。一方面,这表现了市场经济体制下少数民族的机遇意识、商品意识和自主意识——这些“现代意识”本身的形成和培养被认为是少数民族地区进入现代性的重要因素。*Timothy,Oakes. “selling Guizhou: Cultural Development in an era of Marketization”, In Hendrischke, H. The Political Economy of China’s Provinces: Competitive and Comparative Advantage. Virginia: Taylor & Francis, 2013, p. 53-54.另一方面,将区域文化优势转变为经济优势也符合贵州以民族文化大省为发展方向的政策导向。潘大姐被评选为全国劳模和人大代表。她兴奋地回忆道:“政府说我带着施洞的其他人一起卖刺绣,大家都赚了钱,就要选我当劳模。我还去了北京,在人民代表大会堂照了好多照片。高兴得很!”而随着苗绣入选国家非物质文化遗产,苗族女性也成为贵州民族文化的活的载体和苗绣技艺生产性保护的项目传承人。*朱以青:《传统技艺的生产保护与生活传承》,《民俗研究》2015第1期。施洞的几位女性都曾在省文化厅和商务厅的组织下到美国、西班牙和法国现场展示苗族刺绣技艺。对苗族女性来说,能够去人民代表大会堂或国外的展览厅并不只是地理空间的扩展,它们实则象征了一种社会边界的突破。在过去,这些空间是将苗族女性排除在外的,而如今在政府的推力下,她们获得了跨越边界的社会权力和身份。

总的来说,在苗绣商品化的过程中,施洞女性经历了从“在家绣”到“在外卖”的转变,突破了传统的性别空间限制(施洞镇—外市—外省—外国)。这一转变是以苗族刺绣为核心、政府的导向和市场的需求为平台,通过苗族女性自身能动性的施展来完成的。

四、从“绣得好”到“卖得好”——苗族女性社会性别角色的重塑

在刺绣商品化之前,几乎每一位施洞女性都在追求绣功的极致,并将此视作自身价值的体现。一方面,苗族社会将刺绣作为对女性身体的规训:为了练习刺绣,她们低着头,弓着腰,身体紧缩地坐在低矮的木凳上,眼睛仔细地盯着布面,手指不停地上下翻动,数小时维持着这样的姿势,无休止地重复着手上的动作。通过这种类似宗教修行的刺绣练习,苗族社会期望女性具有忍耐、细心、勤勉与机敏的品质,并通过婚姻缔结和仪式习俗来将这些期待具象化。另一方面,苗族女性是用身体感知和身体经验在学习刺绣技艺,而并不是一种身体无意识的惯性行为,即梅洛庞蒂所说的“身体在理解”*Merleau-Ponty, M. Phenomenology of Perception. London: Routledge, 2002, p.144.。在习得刺绣技艺之后,刺绣活动不仅仅是一种生产绣品的身体劳动和对传统规训的遵循,也是身体在感知活动中与自身、他人和世界所进行的关涉。换言之,刺绣身体实践是苗族女性感受自身和世界的方式。由此,在社会规约和女性身体主体性的双重作用下,女性追求“绣得好”,一是为了符合苗族社会对女性的性别角色期待;二是她们自己“想绣花”的身体表述。

在刺绣商品化之后,通过刺绣赚钱成为施洞女性的主要目标。如果说在八十年代刺绣商业化的初期,她们是由于家庭生计的客观因素所迫。那如何解释在家庭经济状况好转后,她们主观上更加强烈的赚钱意愿?

在性别研究中,女性经济能力的提升被认为是在父权制结构下改变女性性别角色的重要因素。*Luke, Nancy., and Kaivan Munshi. “Women as Agents of Change: Female Income and Mobility in India”,Journal of development economics 94 (1), 2011.其中,协商和改变家户空间的性别关系是一个重要方面。通过经营苗绣,一些施洞女性成为家庭经济来源的重要承担者,这使她们“在家里说得起话”。她们开始参与讨论家内较大事务的决定,譬如“现在起房子(修房子)不划算”,“崽(孩子)还是出去读书好”。其次,提高经济自主权也意味着她们可以自行支配收入,满足自己的消费愿望。笔者曾经在施洞的集市上听见两个年纪较大的苗族女性的对话。其大意是,其中一个劝另一个不要再做刺绣赚钱了。一是太辛苦;二是子女都很孝顺,家里也不缺钱。而另一个则回答道,她赚点钱,自己想怎么花都可以。说罢,她扬了扬手上的电动火车,那是她“用自己的钱”买给孙子的。而一些年轻的苗族女性,则会用刺绣赚的钱上淘宝网购,买类似化妆品这样“他(丈夫)觉得没得用,浪费钱”、但“我自己买得起”的东西。由此,施洞女性意识到自身的经济能力是和女性的主体性相联系的。一方面,家庭内部话语权的获得意味着她们对家庭做的经济贡献得到承认,其性别角色从主妇(housekeeper)向经济行为人(economic agent)转变。另一方面,她们对自己收入的支配宣告了对经济的控制权,从某种程度上否定了传统观念中女性应该为家贡献一切(包括金钱)的性别范式。也就是说,施洞女性将经营刺绣看做是自我赋权的一种途径。在这里,自我赋权意味着女性能够对自己的生活有更多的支配权,并且有能力去实现自己想要的生活。*Mahmud, Simeen, Nirali M. Shah, and Stan Becker. “Measurement of Women’s Empowerment in Rural Bangladesh”, World development 40 (3), 2012, p.610-619.

随着越来越多的女性参与到苗绣的经营中,传统的性别分工也发生了改变。男性开始分担家务工作,而女性则投入到苗绣的生产和销售中。当女性外出“谈生意”时,男性也开始承担照顾子女的责任。在受访的苗族女性中,多数都表示丈夫支持自己在外经营刺绣,甚至还有一些苗族男性甘于给妻子当助手,负责到偏远村落收集和购买刺绣。需要强调的是,施洞女性认可经济自主能提高她们的家庭地位,但并不将此视作对男性权威的挑战。性别分工的改变也并非体现了“谁压倒谁”的性别权利关系。

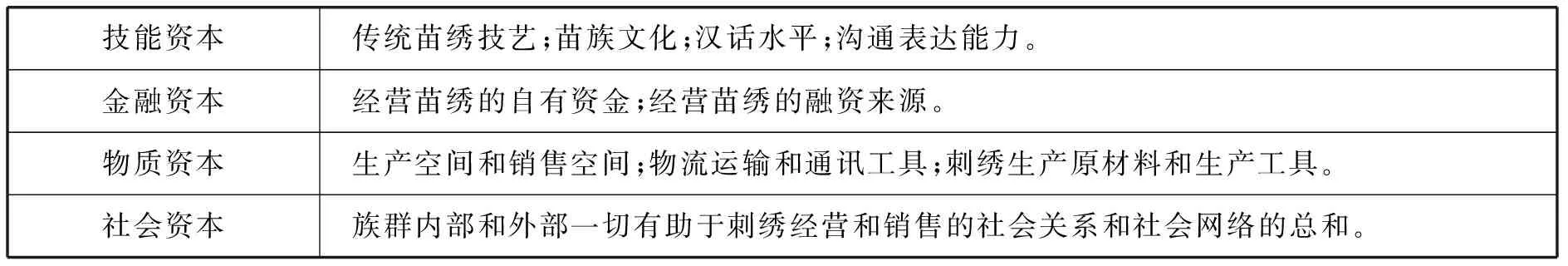

在女性对自身性别角色的定位和家庭性别分工的双向变化下,苗族社会对女性的性别期待也逐渐从“绣得好”转向“卖得好”。在传统苗族社会,“好女人”的重要评判标准是她的绣功和刺绣服饰,在这一具象化标准后是苗族社会对女性性别角色的期待。在以经济利益为首要目的的商品苗绣实践中,女性对外部市场经济适应和经营能力的高低成为了评判她们是否能干和优秀的标准。具体来说,“卖得走卖不走”(经营状况)取决于以下几个因素(见下表):

苗绣经营的资本要素

综合这四项要素,经营苗绣所对应的女性气质(femininity)和传统刺绣实践是截然不同的。首先,在传统刺绣实践中,施洞女性在刺绣图案的选择、针法和配色上都倾向于遵循传统文化框架。而在资金积累和刺绣扩大再生产的过程中,她们身上则体现出冒险精神和果敢的特质。其次,传统刺绣实践是一个面向自身的过程,其间女性是内在和宁静的。而商业刺绣的经营是一个面向他者的过程,其间女性则是外在和活跃的。再次,在传统刺绣的传承和交流中,女性之间的关系以协作和情感为优先。而在经营刺绣的过程中,女性之间的关系则以竞争和利益为优先。最后,传统刺绣是女性在族群文化场域下的日常生活方式,而商业刺绣的经营变成了她们在市场经济背景下的专职工作。由此,在“卖得好”成为苗族社会对女性的性别期待后,施洞苗族女性的女性气质逐渐由传统苗绣所建构的安于族群内部的传统协作与有人情味的平和内敛向由商品刺绣所需要的有领导欲和事业野心的活跃、外向、理性而转变——那些在性别研究中被归为“男性气概”范畴的特质*[美]康奈尔:《男性气质》,柳莉等译,社会科学文献出版社,2003年,第97页。。

需要指出的是,虽然“卖得好”成为了苗族社会对女性的评价标准,但“绣得好”的女性依然在族群内部受到认可。施洞的吴秀水通过经营刺绣,在凯里和贵阳都置有房产,还有了自己的苗绣公司,是施洞公认的成功经营刺绣的女性。然而,施洞女性提到她时,除了对她做生意的能力表示赞赏和羡慕,往往也会敬佩地说一句:“她的绣功也是最好的。”由此,苗族女性性别角色的重塑并非是对传统的推翻和取代,而是交叉和重叠的。

五、结 论

在西方女性主义传统中,女性被认为是从属于男性的。从男性属于公共领域/女性属于家庭领域的性别分工的划分,到女性气质/男性气概的建构,都和男女间不平等的社会生产相关联。*Jackson, S. ‘Theorising Gender and Sexuality’, in S. Jackson and J. Jones (eds.), Contemporary.Feminist Theories. Edinburgh: Edinburgh University Press. 1999.然而,随着80年代后殖民女性主义的兴起,第三世界女性主义者发出了诘问:“如果性别压迫是我受歧视压迫的根源,那么为什么我的父老兄弟们生活也这么贫困?”*苏红军:《第三世界妇女与女性主义政治》,鲍晓兰主编:《西方女性主义研究评介》,生活·读书·新知三联书店社,1995年,第35页。批判将族群和阶级范畴排除在性别之外的西方女性主义视角。由此,社会性别关系不再被认为是封闭的和单向的“男性支配女性”,而是在不同的文化和地域中表现出差异性;在阶级、阶层和种族等所有社会关系的交错同构中呈现出多元性。*Narayan, U. Dislocating cultures: Identities, traditions, and Third-World feminism. London: Roudedge. 1997.以此作为观照,施洞苗族女性通过经营苗绣而实现空间扩展和自我赋权并非出于改变传统性别关系的目的,或期望通过从家庭空间到公共空间的转变而实现西方意义上的女性解放*Mohanty, C. T. ‘Under western eyes: Feminist scholarship and colonial discourse’, In Third world women and the politics of feminism, C. T. Mohanty, A. Russo and L. Torres (eds.), Bloomington: Indiana University Press. 1991, p. 51-8.。与此同时,在苗族社会重塑女性性别角色和改变性别分工的过程中,苗族男性表示支持和配合,而非通过压制苗族女性的主体性而维持自己的性别权力。那么,对于苗族女性和施洞苗族社会来说,女性经营苗绣及由此引起的社会性别范式变化的主要意义是什么?

笔者认为,在现代性的语境下,民族文化商品化已经是一种普遍现象。关键在于,在特定的文化资源转化为商品的过程中,这一文化资源的原生持有者在其中的作用和地位。相对于西江苗族男性通过制造族群内部女性落后的形象来参与到苗族文化商业生产中的现象*[美]路易莎:《少数的法则》,校真译,贵州大学出版社,2009年,第149-150页。,施洞苗族女性则通过表现自身的族群认同和肯定苗绣的工艺价值来建立自己在苗绣商品生产和销售中不可替代的主体性。这一实践的意义远非族群内部性别角色的变化那么简单,更意味着在汉族代表中心/少数民族代表边缘这一二元范式下,苗族为争取文化自主权和话语权所作的努力和取得的突破。

[责任编辑 刁统菊]

叶荫茵,四川大学文学与新闻学院博士研究生(四川成都 610065)。

本文得到国家留学基金委2013年“国家建设高水平公派研究生联合培养博士”项目资助。