古典的遗传:日本牛郎织女传说的在地化分析

——以大阪交野牛郎织女传说为个案的探讨

毕雪飞

古典的遗传:日本牛郎织女传说的在地化分析

——以大阪交野牛郎织女传说为个案的探讨

毕雪飞

中国的牛郎织女伴随着纺织、七夕等相关文化信息远播日本,留下了储量丰厚的神话、传说、故事等各类文本。其中,大阪交野地区的牛郎织女传说更是呈现出独特的风貌,既遗传了中国古典的文本,同时也被日本人加以细微改造,被自然地嵌入日本元素,已然成为经过在地化洗礼的日本版。基于此,我们在保护与传承牛郎织女传说的过程中,应从东亚的文化视阈出发,将其置于跨国的视角下加以理解,如此或许能更有利于这一传说的保护、传承与发展。

古典的遗传;牛郎织女传说;在地化;交野

作为中国的四大民间传说之一,牛郎织女传说不仅在中国家喻户晓,历史上还伴随着纺织、七夕等相关文化信息远播东亚各国,并留下了储量丰厚的神话、传说、故事等各类文本。其中,传播到日本后,在奈良后期和平安初期还曾掀起过文人竞相作七夕诗歌的风潮,留下了大量脍炙人口的七夕汉诗与和歌。无论平安朝贵族的乞巧与诗歌宴会、江户时代庶民的翠竹祈愿,还是绵延至今的“七夕祭”,都承继了中国牛郎织女传说的一脉渊源。

牛郎织女传说的相关研究,总体而言日本要稍早于中国,早在1900年,高木敏雄就曾做过相关探讨。①[日]高木敏雄:《羽衣説話の研究》,《帝国文学》第6巻第3期,1900年,第15-25页。其后,有关牛郎织女传说的研究大量涌现,大体而言,可概括为中国牛郎织女传说研究、日韩本土牛郎织女传说研究、东亚比较研究等几个方面,内容则主要集中于静态的形态学讨论上,即专注于传说文本本身,重在分析传说的起源、演变、类型、母题、情节、原型等。②这类研究,如钟敬文:《中国的天鹅处女型故事——献给西村真次和顾颉刚两先生》(原文发表于1933年),《钟敬文文选》,中华书局,2013年;欧阳飞云:《牛郎织女故事之演变》,上海《逸经》文史半月刊第35期,1937年8月;王孝廉:《牵牛织女的传说》,(台北)《幼狮月刊》46卷1期,1974年;洪淑苓:《牛郎织女研究》,台湾学生书局印行,1988年;[日]西村真次:《白鳥処女説話の研究》,《神話学概論》,早稲田大学出版部,1927年;[日]出石誠彦:《牽牛織女説話の考察》,日本早稻田大学文学部《文学思想研究》八(1928年11月),后收入《支那神話伝説の研究》中,中央公论社,1943年;[日]大久間喜一郎:《白鳥処女説話の原型と類型》,《古代文学の源流》,樱枫社,1965年;[日]家井真:《牽牛織女相会伝説起源考》,《二松学舎大学論集》,1979年;[韩]崔仁鹤:《韩国民谭类型研究》,仁和大学出版,1994年;[韩]辛元其:《韩中牵牛织女说话研究》,报告社,2006年。相比于传统的静态的母题式分析,近年来在地化的动态探讨则越来越成为主流,尤其是围绕山东省沂源县、山西省和顺县、陕西省长安斗门镇等展开的牛郎织女传说在地化研究,更是取得了丰硕成果,代表作如《中国牛郎织女传说·沂源卷》等。③叶涛、苏星主编:《中国牛郎织女传说·沂源卷》,广西师范大学出版社,2008年。日本牛郎织女传说方面,虽然从一开始就重视田野作业,也有学者注意到了在地化的问题,但却是着重于文本的关注,偏重于传说的形态学研究,如关敬吾、君岛久子、福田晃等人的研究。④具体见[日]関敬吾:《関敬吾著作集》,同朋舎出版,1980-1982年;[日]君島久子:《東洋の天女たち――羽衣伝説をめぐって》《民話と伝承――世界の民族》,朝日新聞社,1978年,第145-178页;[日]福田晃:《天人女房譚の類型――昔語り(伝播と地域性)》,《神語り·昔語り伝承世界》,第一书房,1997年,第261-277页。进入新世纪以来,日本学者对牛郎织女传说的研究则几乎不见,而更多地将视角投向日本各地七夕都市祭礼的探讨。*[日]阿南透:《都市祭礼仙台七夕まつりの成立と変容》,《情報と社会》第19期,2009年。基于此,本文将以日本大阪交野牛郎织女传说为具体个案,对日本牛郎织女传说的在地化过程做一具体探讨。

一、交野牛郎织女传说的传入与扩散

牛郎织女传说在日本除了传说以外,还有神话、故事、中世纪小说、祭文等形态传承于世,它们与七夕仪式及信仰、史料及史迹、地理布局及空间展演等共生共存,相互论证、相互补充并相互影响,形成了口头、行为、文献、空间等多种叙事模式的牛郎织女传承。

根据文献所载分析,牛郎织女传说在日本曾经有过两次规模较大的传播与扩散,并在日本人生活信仰底层与风雅之举顶层渗透、漫延开来,最终实现了在各地的在地化。生活信仰层面的接受与七世纪以前被称为渡来人*古代日本对朝鲜、大陆等亚洲移民的称呼。的大陆纺织集团有关,他们在带来纺织工具与技术的同时,也带来了七夕及其相关的传说与信仰;风雅之举顶层的接受则与随着遣隋使与遣唐使来隋唐的留学生有关,他们在七世纪以后的日本宫廷里以文人吟诗作赋以及举行乞巧活动这种雅宴的形式,歌咏牛郎织女传说,并践行七夕相关仪式。

目前所见比较早地记载了来自大陆纺织集团的文献分别是日本应神天皇和雄略天皇时期。《日本书纪》记载:“(应神天皇)十四年春二月,百济王贡缝衣工女,曰真毛津,是今来日衣缝之始祖也。曰是岁,弓月君自百济来归,因以奏之曰‘臣,领己国之人夫百廿县而归化。然因新罗人之拒,皆留加罗国’。爰遣葛城袭津彦而招弓月之人夫于加罗,然,经三年而袭津彦不来焉。”*见《日本書紀》巻十,据岩波古典文学大系本(卜部兼方·兼右本),1990年。原文检索见:http://www.seisaku.bz/nihonshoki/shoki_10.htm.“(雄略天皇)十四年春正月丙寅朔戊寅,身狭村主青等,共吴国使,将吴所献手末才伎、汉织、吴织及衣缝兄媛、弟媛等,泊于住吉津。是月,为吴客道,通矶齿津路,名吴坂。三月,命臣连迎吴使,即安置吴人于桧隈野,因名吴原。以衣缝兄媛,奉大三轮神。以弟媛为汉衣缝部也。汉织、吴织衣缝,是飞鸟衣缝部,伊势衣缝之先也。”*见《日本書紀》巻十四,据岩波古典文学大系本(卜部兼方·兼右本),1990年。原文检索见:http://www.seisaku.bz/nihonshoki/shoki_14.html。如果说应神天皇还处于口耳相传的传说历史时期,那么雄略天皇已经进入有史可考的历史阶段。雄略天皇十四年即公元469年,从大陆来的“汉织”“吴织”等拥有高超纺织技术的“织女”,曾经停留与落脚之地即现在大阪和奈良的一些地方,而后来这些地方更是分别被更名为“吴客道”“吴坂”“吴原”等与“吴”有关的地名。从中国来的这些“织女”,不仅带来了精密的纺织工具和精湛的纺织技术,也带来了与七夕相关的传说与信仰,对日本的祭祀、仪礼和神话等产生了深刻影响。*平林章仁:《七夕と相撲史》,白水社,1998年,第156页。可以推定,与纺织有关的牛郎织女传说及七夕仪式与信仰最初的散落之地应该就是这些“织女”停留与落脚之地,传入的时间至迟不超过五世纪中后期,即不晚于中国的南北朝时期。

实际上,此地传承大陆文化由来已久,位于大阪枚方市传说中的王仁墓*一般认为王仁是五世纪时被日本掠夺的汉人学者,传说中的王仁墓现在位于大阪枚方市藤阪东町二丁目。参见大阪枚方市官方网页,http://www.city.hirakata.osaka.jp/site/bunkan/wanihaka.html。就是有力的佐证。据日本《古事记》记载,应神十六年(285),百济人王仁携带《论语》十卷、《千字文》一卷来到日本,汉字与儒教始传入日本,因此王仁被日本人推崇为“学问之祖”。*沢勲、小山博、朴永炅、藤田康雄「大阪府枚方市、第15代応神天皇、王仁(和邇吉師)の由来と社会貢献」PDF版。以此为基础,随后,从大陆来的纺织集团停留或居住于此。据说,在古代的津田山、交野山、竜王山等山脚下曾居住着渡来人,其中仓治一带更是住着持有高超纺织技术的渡来人。*交野市史编辑委员会:《交野市史》(民俗篇),交野市发行,1981年,第332页。由于渡来人追随天武天皇(631-686,673-686年在位),天武天皇胜利以后,赐予“仓治织物(仓治一带纺织集团)秦氏”首领“交野忌寸”的氏族称号,“仓治织物”一族由此而繁盛。*应神天皇十四年百济叫做“真毛津”的缝女来朝,还有秦朝始皇帝的子孙名叫弓月君的率部下一百二十七县归化,在山城的一角从事养蚕染织等生产,并传授给民众。这个弓月君的后裔在雄略天皇时代,号为太秦,赐姓忌寸,称作“秦”。秦的日语发音是hata,同“機”(织布机),也同“肌”,由绢能给肌肤温暖之意而来,由此可知纺织与渡来人的关系。江馬務:《日本歳事史》(七月),《江马务全集》第八卷,内外出版社,1922年,第30页。圣武天皇(724-749年在位)時代交野山山麓一带建成“機物神社”,主祀名为“天棚機比売大神”(意为“天上的织女神”——笔者注)的织女神,作为“仓治织物”的氏族之神享受供奉。现存的“機物神社”位于大阪的仓治,与历史所传信息相吻合。另在号称日本唯一的一个祭祀织女的“機物神社”的缘起中,也讲述了带着高超的纺织技术的渡来人“秦氏”与神社建立的渊源关系。*据“機物神社”由来碑(昭和四十九年、即1974年五月立)所载,同时也可参考交野市星のまち观光协会编集:《天の川と七夕·星伝説のまち》,交野市星のまち观光协会发行,2007年,第11页。如果从神社与“秦氏”的关联来看,神社历史可以追溯到4-5世纪。*機物神社,http://www12.plala.or.jp/HOUJI/jinja-1/newpage284.htm。随着纺织集团扎根日本,与纺织相关的七夕及其传说也随之扎根于日本并不断扩散。

随着遣隋使与遣唐使的派遣,日本对大陆文化积极摄取,将首都由平城京(奈良)移到平安京(京都)的恒武天皇(737-806,781-806年在位),模仿中国皇帝以北极星为主体的郊祀*[日]中村好恵:《民間伝承の地域的特性に関する歴史地理学的研究――交野ヶ原における天体伝承を事例に》,《人間文化學部學生論文集》,京都學園大學,2011年。,也在京城的正南面的郊外交野之地设祭,据说现在的交野天神社即为当时的郊祀场所。*恒武天皇在交野之原举行郊祀,称自己的父亲为天帝,并向上天汇报开启了新的时代。《北河内古代人物誌:桓武天皇》,http://www.k4.dion.ne.jp/~nobk/kwch/kanmu.htm。郊祀与天空发生不可分割的关联,与牵牛织女传说扎根交野及当时人们对天空星辰的认知有着极为密切的关系,现在仍然流传的北斗七星降临等传说一定也是在这样的星辰认知中产生并逐渐扩散的。与此同时,奈良后期至平安时期初期,随着遣隋使与遣唐使留学的留学生返回日本,开始在宫廷内部以七夕乞巧奠为中心举行诗宴,歌咏牛郎织女,由此加速了牛郎织女传说的扩散,并日益在上流社会中普及开来。

综上可知,围绕渡来人纺织集团的来日历史、“機物神社”的织女信仰生成、对日月星辰的认知及七夕乞巧诗宴等大陆文化的摄取,历经一千多年的文化沉淀,最终型塑了交野地区的牛郎织女传说:

天河之西住着一个年老的神仙,他有一个美丽的女儿叫“棚机津女命”*“棚機”是棚子里的纺织机,“津”是河畔,意为搭建在河边棚子里的纺织女,因此“棚機津女”实则为“七夕织女”。。这个女儿从小擅长织锦,总是能织出灿若云霞、薄如轻雾的锦缎。在她每天的辛勤劳作下,下界的人们才能欣赏到变幻万千的大自然美景。

织姬“棚機津女命”渐长至婚配年龄,父亲可怜她独处,为她选择好女婿。形形色色的男子前来求婚,最终父亲选定了天河之东最帅的年轻人牵牛。二人相和,相亲相爱,婚后完全忘记了工作,整日沉溺在欢爱之中。

不过,二人的欢爱没有持续很久。因为自从牵牛到来开始,织姬便疏于纺织,云霞雾霭都不见了。天界一日无霞锦,地上万物凋零。父神提醒警告,二人充耳不闻。父神虽然宠爱女儿女婿,但是由于自己统辖的天界和自然界出现了状况,无法向众神交代,于是,拆散二人,责令牵牛回到天河之东。

二人非常悲伤,因为是父神的命令,只得暂别天河两岸,度日如年。只有等到每年七月七日夜,喜鹊前来搭桥,让二人相聚,才能一起度过夏季短暂欢愉的一夜。*文本据“七夕伝説の里·交野ヶ原”翻译而来,可参照交野市星のまち观光协会编集:《天の川と七夕·星伝説のまち》,交野市星のまち观光协会发行,2007年,第3页。

二、交野牛郎织女传说的时空呈现

牛郎织女传说东传日本之后,成为在日本普遍流传的口头传说,而之所以在交野呈现出独特的风貌,关键在于交野之地的“甘野川”。交野从弥生时代(公元前300年-公元250年)开始,就是稻谷栽培之地,因当地所产稻米甘甜,故将纵贯全境南北流向的河流称为“甘野川”。甘野川被称为交野的母亲之河,孕育了交野之原的肥沃土地,其南北流向,恰好与银河的流向一致,并将交野之原分为东西两个部分,这为织女与牵牛居住在河西河东提供了天然传承之所。同时,“甘野川”的发音为Amanokawa,正好与“天之川”发音相同,仿佛专门为织女与牵牛落户于此而准备的恰如其分的河流名字。“在天成象,在地成形”,甘野川犹如中国的汉水,成为天上银河在地上的映照,作为“天之川”,为中国牛郎织女传说在此地落地生根,提供了浑然天成的自然生态环境。

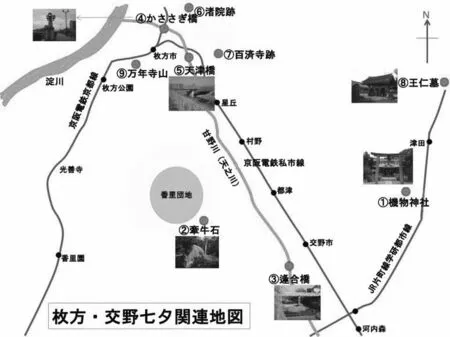

当牛郎织女传说落地于甘野川周边,经过与地方风物的依托和再造,展现出传说文本与风物语境的互动,并形成了以甘野川为中心的传说风物布局。甘野川东侧供奉着名为“天棚機比売大神”织女的“機物神社”,与西侧中山观音废寺遗迹中高台上的一块牵牛石(中山观音寺迹石碑上刻着“七夕传说の牛石”的字样)隔河而望。据说这个观音寺是奈良时代所建,作为小松神社的“影向石”*日本民俗用语,即神降临之际的御座。顾名思义,织女石与牵牛石即为织女与牵牛降临时的御座。,在供奉织女石前后,也供奉了牵牛石。*《織女石と七夕伝説の素地》,《敬神の道》四月号,星田神社发行,http://www1a.biglobe.ne.jp/hoshida/kika.htm。牵牛石被放置在观音寺公园(在观音废寺遗迹上所建)的最高位置上,是仰望星空最近的位置。2007年在观音寺公园又建起了牵牛像(牵牛与牛)与山上忆良(660-733)的七夕传说和歌碑石。歌碑石上刻着平安时代诗人山上忆良的一首和歌:“牽牛(ひこぼし)の 妻迎え船 こぎ出らし 天の川原に 霧の立てるは。”*《万葉集》卷八第1527首,万葉集校本データべースhttps://www.manyou.gr.jp/SMAN_1/pass/08/uta.cgi?uta=1527。大意是“牵牛喜迎妻,移舟天河急。夜沉雾漫漫,长锁两相依”(笔者译)。歌碑的旁边,牵牛牵着牛翘首遥望,似乎等待着与织女的相逢。歌碑之歌配合着牵牛像,精准地表达了牵牛期待与织女相逢的心情。

除了甘野川(天之川)、织女、牵牛以外,甘野川上还有座“逢合桥”*“逢合”,即“相会”的意思。,被称之为“鹊桥”,位于“機物神社”与牵牛石中间,是为七夕之夜牵牛织女二人相会的场域。桥下立着一块石碑,上面刻着纪贯之(平安时代初期的随笔作家与和歌圣手)歌咏牛郎织女一年一度七夕相会的和歌,既应景又应情。“一年に 一夜と思えど たなばたの逢ひ見む 秋の限りなき哉”,大意是“一年一度夜,忽觉已黎明。七夕情缱绻,再待来年秋”(笔者译)。此外,甘野川与淀川合流之前还有座桥叫“かささぎ橋”(鹊桥),此外大量与星相关的地名*如大阪交野市的“星森、星田妙見宮、星田旭遺跡中的星田与南星台”等。及史迹散在于交野之原上,成为牵牛织女传说传承的重要文化信息要素。

图1 交野地区七夕风物及其史迹遗址分布图

以甘野川为中心的风物依托与再造,与牵牛织女传说形成了有机的互文阐释,从而成就了融合于自然之中、古风依存的牵牛织女传说落地与传承的空间呈现。不仅如此,以文艺创作为中心的古代宫廷乞巧奠诗宴发展到现在,形成了全民性的七夕祭,则从时间的跨度上呈现了牛郎织女传说的传承脉络。

自平安时代恒武天皇在交野祭北极星以祈求国家安泰之后,交野之原成了深受平安贵族喜爱的游猎、赏樱与宴乐之地。《古今集》(成书于905年)记载了一首在原业平伴随惟乔亲王于此狩猎之际写的一首和歌:“狩り暮し 棚機津女(たなばたつめ)に 宿借らむ 天の川原に 我は来にけり”,大意是“狩猎暮晚,借宿织女之家,来到天河之畔”。从这首和歌来看,至少在平安时代,甘野川作为天之川已是共识,牛郎织女传说也已在此地扎根并流传。

实际上,在《古今集》之前已有文人贵族们或模仿、或创造、或通过自己的感受将唐风情趣糅合进日本风俗与社会之中,形成了独特的七夕之歌,歌咏牛郎织女,并在奈良平安时代广为流传。特别是到了平安时代,宫廷贵族以乞巧奠为中心开展诗宴,使得文学上达到了文雅之顶,主要代表作品有汉诗集《怀风藻》*《怀风藻》是日本最早的汉诗集。天平胜宝三年(751)成书,收录64名诗人的120首作品,作者不详。与和歌集《万叶集》*《万叶集》是日本最早的和歌集,收录了4至8世纪的长短和歌,其中又多为奈良时期的作品。等。其中,《万叶集》歌咏牛郎织女的和歌多达一百三十多首,占据《万叶集》各类题材之冠。万叶和歌中牛郎织女歌咏最多的是牛郎划船或徒步去见织女以及织女等待的心情等内容,与日本古代“访妻婚”*日本室町时代(1336-1573)之前一直盛行的是“访妻婚”和“入赘婚”。[日]高群逸枝:《日本婚姻史》,至文堂,1963年,第8页。的现实相吻合。和歌咏唱中,无论牵牛还是织女,其心情的感发都体现了对牛郎织女传说中“一年一度相会”的强烈代入感,也是对“访妻婚”的真实表达。与中国牛郎织女传说中织女“许嫁河西牵牛”的“嫁娶婚”不同,交野牛郎织女传说中织女婚前婚后居住河西未变,婚后是河东牵牛来到河西织女处,因此属于“访妻婚”。

天神之恋激发了文艺创作,交野之原的狩猎、赏花以及宴会则昭示了日本古代贵族的游乐盛况,从这些平安至镰仓时代的和歌、物语、随笔等文学作品中即可以想见当时的情形。*交野市星のまち观光协会编集:《天の川と七夕·星伝説のまち》,交野市星のまち观光协会发行,2007年,第15页。与此同时,文献所载七夕乞巧于奈良时代东传日本后,在宫廷、贵族与文人之间形成的以作诗和展示丝织品为核心的“乞巧奠”,至江户时代渐次渗入到庶民阶层而平民化,近代则演变为各地的“七夕祭”。*毕雪飞:《七夕乞巧在日本的历史变迁与现代讲述》,《江西农业大学学报(社会科学版)》2013年第3期。现在日本各地有名的七夕祭中,因交野七夕祭以“機物神社”为核心而极具有代表性。交野的七夕祭一般于每年的7月6日至7日在“機物神社”举行。6日张挂巨大的竹饰,上面挂满“短册”(五色长方形纸),短册上写着人们的愿望,以学业、工作、健康、恋爱婚姻、家庭和睦等居多。*关于七夕竹饰的有关内容,请参阅拙文:《日本七夕青竹“笹”考》,《民俗研究》2014年第3期。7日,举行“神事”,祭祀织女,抬着“神輿”出游,围绕街道行进,夜里11点30分,将竹饰以及短册等七夕相关的饰物顺着“天之川”漂走,以祈求消灾无病。*这种民俗活动被称之为“七夕流”或“七夕送”,祈求愿望实现并祝无病无灾。参见拙文:《日本七夕青竹“笹”考》,《民俗研究》2014年第3期。七夕祭前后还会在甘野川举行“花火”大会,燃放美丽的烟火。

历时而言,日本从古代宫廷的乞巧奠至现代全民的七夕祭,从文艺创作到短册祈愿,从贵族到庶民,无不为牛郎织女传说传承营造了良好、稳定、持续的社会文化生态环境与空间,使得传说与七夕信仰及仪式共生共存至今。

三、古典的遗传:交野本与中国古本、日本其他传承本比较

历经千百年的时空交错,交野牛郎织女传说似乎停止了情节生长,一直保持着“神话传说”的形态。回望牛郎织女传说的故乡,发现与交野牛郎织女传说情节类似的文本在南朝梁的殷芸《小说》与任昉《述异记》中也有记载。明代张思鼎《琅琊代醉编》卷一引任昉《述异记·织女》篇云:“天河之东有美丽女人,乃天帝之子,机杼女工,年年劳役,织成云雾绡缣之衣,辛苦殊无欢悦,容貌不暇整。帝怜其独处,嫁与河西牵牛之夫婿,自后竟废织纫之功,贪欢不归,帝怒,责归河东,但使一年一度与牛郎相会。”*(明)张思鼎:《琅琊代醉编》卷一,明万历二十五年陈性学刻本,第24-25页。明代冯应京《月令广义·七月令》也引殷芸《小说》云:“天河之东有织女,天帝之子也,年年机杼劳役,织成云锦之天衣,容貌不暇整。帝怜其独处,许嫁河西牵牛郎,嫁后遂废织纫,天帝怒,责令归河东,但使一年一度相会。”*(明)冯应京:《月令广义》卷十四,明万历张氏聚文堂刻本,第11页。

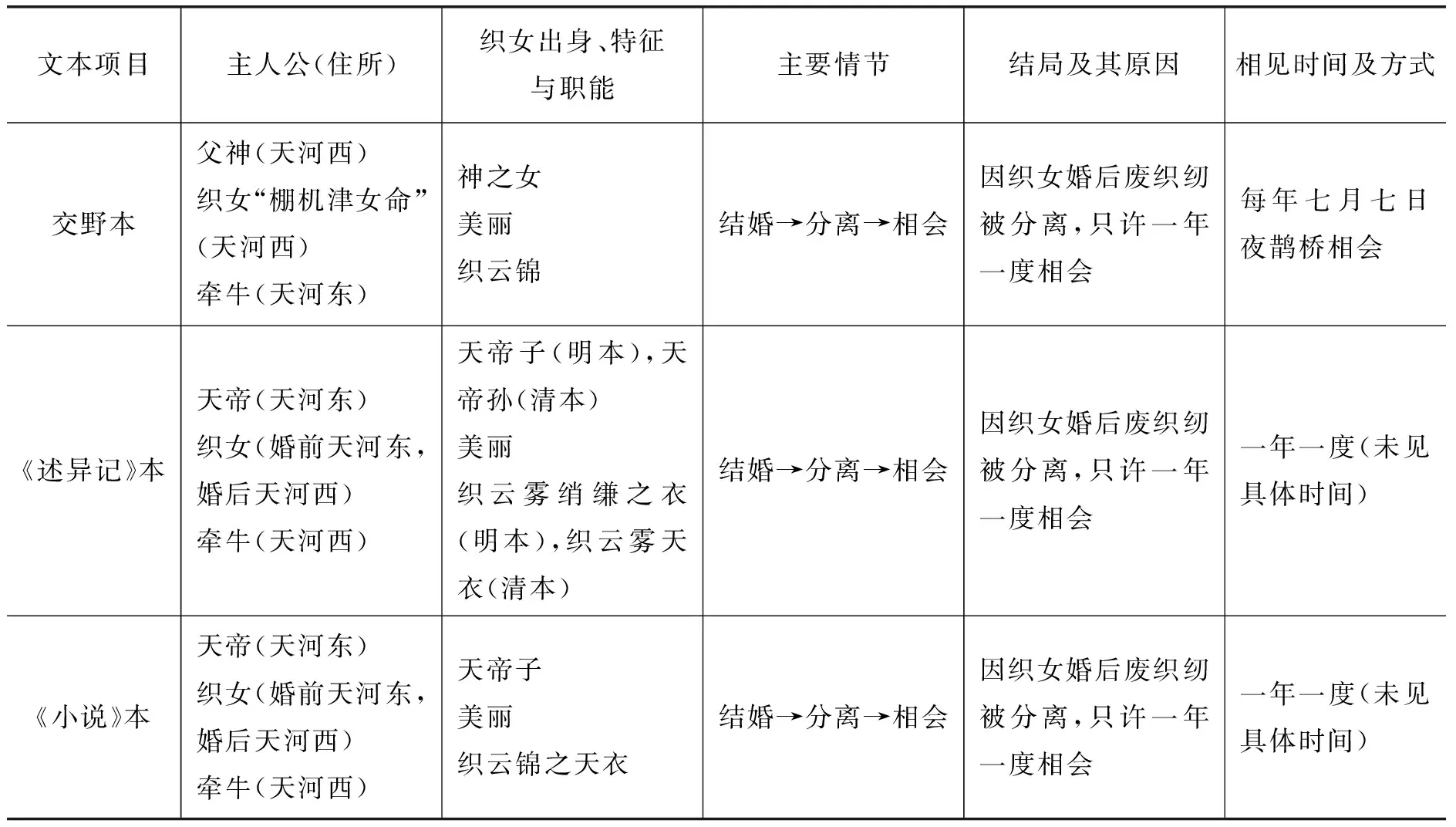

通过列表比较,可以更清晰地看出三个文本的异同,突显出交野牛郎织女传说日本在地化的样貌。在此,将三个文本分别简称为交野本、《述异记》本(根据引文的时代不同简称为明本与清本)与《小说》本。

表1 交野本、《述异记》本与《小说》本牛郎织女传说之异同

从三个文本比较来看,主人公的神性身份,织女的出身、特征与职能,主要情节与结局及其原因等方面呈现出高度一致的特性,说明交野之原的牛郎织女传说保留着该传说比较早期的形态。不同之处在于,交野本织女一方居住在天河西,牵牛居住在天河东,与《述异记》本、《小说》本正相反;交野本织女有名字,婚前婚后始终居住在天河西,《述异记》本与《小说》本织女无名字,婚前居住天河东,婚后居住天河西;交野本牵牛织女相见时间与方式是七月七日夜鹊桥相会,《述异记》本与《小说》本没有指出具体相见时间和方式。从“七月七日夜鹊桥相会”这一情节来看,交野本应该比《述异记》本与《小说》本稍晚,是“七月七日”和“鹊桥”两个重要因素进入牛郎织女传说(故事)后的事,至迟不会晚于唐朝。*“鹊桥会”最早见梁代庾肩吾的《七夕诗》:“玉匣卷悬衣,针楼开夜扉。姮娥随月落,织女逐星移。离前忿促夜,别后对空机。倩语雕陵鹊,填河未可飞。”“七夕鹊桥会”,见(唐)韩鄂:《岁华纪丽》卷三引《风俗通》:“织女七夕当渡河,使鹊为桥。”因为,中国至宋元明清时代,天帝这一角色已逐渐被西王母所代替,并且加进了银河形成的民间解释,基本定型为现在各地流传的版本。

那么,除了交野以外,日本其他地区的牛郎织女传说情况如何呢?结合关敬吾的研究*[日]関敬吾:《日本昔話集成》第二部《本格昔話》,角川书店,1955年。以及《日本昔话通观》*[日]稲田浩二:《昔話タイプ·インデックス》,《日本昔話通観》第28巻,同朋舍,1988年。等记载可知,日本各地流传的内容尽管有些细微差异,但基本上都是以“天鹅处女型+难题型+七夕结尾”结构存在,大致情节如下*[日]関敬吾:《婚姻:异类女房(天人女房)》,《日本昔话集成》第二部《本格昔话》,角川书店,1953年,第172-176页。:

①天女脱掉衣服洗浴。

②一个男子偷了天女的衣服。

③天女失去自由,与该男子结婚。

④二人之间孩子诞生。

⑤天女发现衣服,穿上飞走。

⑥该男子按照天女教的方法也来到天上。

⑦该男子接受天女一族(一般是天女父亲)给出的难题。

⑧最后该男子或者是破坏了不能吃瓜的禁忌,或者是完成“切瓜”的任务时没有按照妻子的指示而引发洪水,二人被分隔在天河两岸,只能每年七月七日相见。

很显然,与交野本相比,日本各地的牛郎织女传说虽然在情节上传承了“结婚-分离-相会”的基本骨骼,但是内容已发生了很大变异,特别是在七夕形成的原因上,已然完全日本化。那么,存续于中国古典中的牛郎织女传说文本,如何得以在日本的交野地区保存,又为何仍在现世流传呢?

四、交野之原:“天孙降临”的神圣场域

交野位于大阪东北部,东部有交野山,南部有妙见山,一半为山林,西面与北面是平原,形成了相对封闭的自然环境与文化传统。交野作为日本文化发展较早的地区,留下了众多的神话、传说与遗迹。

交野是日本神话中“天孙降临”之所,日本国肇始地之一。*交野市星のまち观光协会编集:《天の川と七夕·星伝説のまち》,交野市星のまち观光协会发行,2007年,第1页。据《古事记》与《日本书纪》记载,日本神话体系中有两个“天孙降临”神话,一个是天津神系,一个是国津神系。天津神系“天孙降临”指太阳女神天照大御神授命孙子琼琼杵尊*琼琼杵尊是日本神话中的一位神祇。在《古事记》里写作天迩岐志国迩岐志天津高日子番能迩迩艺命、天迩岐志、国迩岐志、天日高日子,在《日本书纪》中写作天饶石国铙石天津日高彦火琼琼杵尊、天津日高彦琼琼杵尊、彦火琼琼杵、火琼琼杵。由于名称太长,往往被简称为琼琼杵尊或迩迩艺命。“命”的日语发音是“mikoto”,有时写作“尊”,在日本上代,放在神或人名字的后面表示尊敬。从高天原降临苇原中国(日本),降临之时天照大御神授三神器与他约定世代统治日本,是天壤无穷神敕,日本人自称天孙民族的原因。*“邇邇藝命 天孫降臨”,《古事記·上》巻六(底本为岩波古典文学大系本),原文检索见:http://www.seisaku.bz/kojiki/kojiki_06.html。国津神系“天孙降临”则是日本的初代天皇,即现在皇室的先祖神武天皇*神武天皇是神话中日本第一代天皇,天照大神后裔,最早在《古事记》中名为神倭伊波礼毘古命,较晚成书的《日本书纪》中的汉字译为神日本磐余彦尊,传说他建立了最早的大和王权,为日本开国之祖与天皇之起源。在九州方面东征之际,在这里(交野)遇见从天而降的另一位天神,叫饶速日命(《日本书纪》中为饶速日命,《古事记》中被称为迩艺速日命),据说也是由太阳女神天照大神派遣到地上的天神。*《交野ヶ原物語:天神降臨の地》,http://katanogahara.jp/story.html。据《古事记》记载,迩艺速日命是神武东征时大和地区的豪族长髓彦所供奉的天降之神。神武天皇大败长髓彦后,迩艺速日命向神武天皇表明自己也是天孙降临,并得到了同为天照大神后裔的神武天皇的认可。*“神武天皇から開化天皇まで”,《古事記·中》巻一(底本为岩波古典文学大系本),原文检索见:http://www.seisaku.bz/kojiki/kojiki_08.html。《日本书纪》则记载,在神武东征之前,天照大神授予十种神宝,饶速日命乘天磐船从天而降,到达河内国(今大阪府交野市),而后移居大和国(今奈良县)。*“神日本磐余彥天皇 神武天皇”,《日本書紀》巻三(底本为岩波古典文学大系本(卜部兼方·兼右本),1990年発行版),原文检索见: http://www.seisaku.bz/nihonshoki/shoki_03.html。故“饶速日命乘天磐船从天而降”被认为是琼琼杵尊传说之外可考究的“天孙降临”传说,同时也被日本的一些有力氏族,特别是信仰神道的氏族(如物部氏)当作祖神奉祀。有人认为饶速日命是神武天皇到达大和前的守护神,也有人认为饶速日命是在神武天皇之前,统治大和地区的出云系的王权统治者,或是早期存在于大和地区物部氏的一支。据说饶速日命从天而降时所乘磐船位于交野和奈良交界的磐船神社内。*《交野ヶ原物語:天神降臨の地》,http://katanogahara.jp/story.html。从记纪神话的记载来看,似乎暗示着交野所处的河内地方在《古事记》与《日本书纪》编纂以前,曾经存在着不同于“日本所谓的开国天皇神武天皇系”的文明,而这个文明发源地核心区域就在交野之地,因此此地一直被视为“天降神”的神圣场域。

交野之原也是羽衣、北斗七星降临等与中国渊源甚深的传说流传的丰富之地,显示着与中国大陆早期的联系。据说北斗七星降临交野,化作妙见山、光林寺和星之森。*交野市星のまち观光协会编集:《天の川と七夕·星伝説のまち》,交野市星のまち观光协会发行,2007年,第7页。在交野历史的长河流淌中,有关渡来人、供奉着织姬的“機物神社”、牵牛石、逢合橋(鹊桥)等的遗迹,以及大量的以七夕传说为题材的和歌、物语、随笔等文学作品等,均显示着文化底蕴十分丰厚的交野之原为牛郎织女传说的重要传承地。换言之,交野之原作为日本肇国之始的神圣场域与较早同大陆联系的“文化高地”,构成了为牛郎织女传说保鲜的重要文化空间。

牛郎织女传说流传至今,结合地域特色衍生了诸多的在地化版本,基本形成了织女与牵牛“天人结合”的共性特征,但交野之原的牛郎织女传说却仍然保持着“神性”的特点。从中日交流史特别是日本对中国大陆文化的吸收来看,牛郎织女传说传入日本的两次浪潮均在交野之原传播并扩散,并在情节上止于唐代所呈现的版本。究其原因,交野之原的“天孙降临”神圣场域为该传说保留了主人公的神性身份,使之未发生世俗化;以“甘野川”为中心的地理空间分布再现了天空布局在地上的投射*为此,大阪府正在积极申请名为“枚方与交野的‘天上情形在地上的投影’”的日本遗产项目。《枚方·交野の’天空の地上絵’日本遺産登録を目指す》,http://mrs.living.jp/osaka/event_leisure/article/2362530。,形成了“天上人间”的完美结合,为牛郎织女传说古风保留提供了天然的生态环境;围绕“機物神社”的织女信仰,以及从古代宫廷乞巧奠到现代全民的七夕祭,为牛郎织女传说营造了良好、稳定、持续不断的社会文化生态环境与空间。诸多因素结合,从而形成了能够综合、生态地呈现并传承着传说及其信仰与仪式的文化空间,才使交野牛郎织女传说得以遗传了中国的古典文本,并依然传承着“神话”的性质。

结 语

中国的牛郎织女传说随着中日交流的历史,特别是在日本对大陆文化积极摄取与国内思潮发展中传入日本,并逐渐融入日本各地文化传统中,成为日本文化的有机组成部分。这种摄取与融入绝非简单的复制与粘贴,而是日本人在对自身与中国文化认知的基础上进行的精心过滤、细致筛选与慎重择取的结果。在对中国文化摄取与日本国内思潮的发展协调中,牛郎织女传说获得了日本在地化流播的生机。随着日本对中国文化的推崇与摄取,日本国内思潮发生变化。日本恒武天皇对祭天与北极星郊祀的模仿,扩大了日本人对日月星辰的认知程度;日本上流社会知识人在对汉诗的模仿以及和歌的创作中,择取了包括牛郎织女传说在内的诸多中国文化题材。前者与牛郎织女二星认知与祭祀密不可分,后者则加大了牛郎织女传说文字化流传的力度。当然这些思潮泛起都不是简单的“拿来主义”,而是经过了日本意识形态的筛选。比如为适应“访妻婚”的社会现实,日本和歌中对牛郎织女传说进行了“牛郎划船或涉水会织女”的改造。交野本中的传说也获得了同样的改造,织女婚前婚后居住地未变,而是婚后牛郎来到织女处。

织女信仰的形成与七夕乞巧仪式的再造构成了牛郎织女传说日本在地化的核心。日本对牛郎织女传说信仰与仪式吸收的过程呈现为两个方向:一是渡来人带去,二是留学生取来。交野之原的“機物神社”织女信仰的生成是大陆纺织集团带去的结果,而日本宫廷内部以诗宴为中心的“乞巧奠”是对七夕乞巧仪式的再造,则是留学隋唐的留学生取来的成果。先是前者与纺织技术一起在民间扩散,而后则是后者与文艺创作一并在上流社会蔓延。二者最终在交野之原落地、结合,形成了以信仰与仪式为核心的牛郎织女传说“神话”。

日本精神的自然嵌入是牛郎织女传说日本在地化的灵魂。交野传说中的织女被赋予日本名字,并将中国古典中的“嫁娶婚”修改为“访妻婚”,从而与日本人的社会习俗和心理保持一致;同时,织女在信仰中演化成日本神祇的化身,成为交野七夕祭仪式中的核心,恰好与日本人的意识形态相契合。这种“和魂汉才”的精心构造,不但与民族认同没有冲突,反而强化了民族主义。因而,单单从表面判断日本对中国文化的吸收,不明了日本人对中国文化改造的事实,而无视其文化自主性与创造力,是有失偏颇而不可取的看法。

总之,从研究中我们可以发现,牛郎织女传说东传日本之后,已与日本地方社会实现了很深入的结合,因此牛郎织女传说虽然起源于中国,但如今也已是日本生活与文化的重要组成部分。基于此,我们在保护传承牛郎织女传说的过程中,不应再将其视为中国的“一国”传说,加以民族国家这一政治框架来规制,而更应该从东亚的文化视阈出发。诚然,就发生意义而言,牛郎织女传说发源于在中国本土是历史的事实。但从理论意义来看,它又可说是东亚甚或世界所共享的文化资源与精神传统,因此,它不单单是属于中国,也非中国所能单独拥有。意识到这一点,我们才更能保有牛郎织女传说在各国发展的特色与主体性,从而丰富这一传说的组成。事实上,这也符合联合国非物质文化遗产制度所提倡的“多元文化协调”的公约精神。因此,对于跨境同源文化保护与传承而言,要在尊重文化多样性的基础上,既要考虑到文化的原创性问题,又要认识到不同国家的民族借由文化实践建构文化认同的过程。当然,共享非遗保护制度研究尚属新兴话题,如何推动中外文化交流互鉴,正确运用好联合国非物质文化遗产制度,并将其转化为地域统合的促进因素,也是我们当前必须认真思考与面对的课题。

[责任编辑 王加华]

毕雪飞,浙江农林大学外国语学院副教授(浙江杭州 311300)。

——坐看牛郎织女星