一幅画何以完成

桑建新 王君夏

一幅画何以完成

桑建新 王君夏

本文从绘画的过程、作品完成的界定问题入手, 确定艺术家所要取得的完成并不是对现实的抄写或情感的倾泻,而是真理的自行显现与解蔽。而深层次的完成应当是既不理性亦不感性的完成,是出于超越这二者的无意识的完成。

完成;真理;解蔽;绘画过程

一、引言

绘画是一个过程,从下笔到收笔,一个敬业的画家会意识到这是一个险象环生的历程。他要完成预设的训练目标——这是一种沉重的责任;每下一笔又都是一种新的可能性——意味着接踵而至的挑战。任何一笔都能决定这幅画能不能完成,能怎样完成。普通学习者在日常作业中,会遇到如此问题:一幅画进行了很久,却不知什么时候收笔;有时潦潦数笔,但画面似乎也能成立,即使还有许多“空白”没有填满;有时战斗太久,因疲惫不堪而放弃;有时意犹未尽,与画面反复纠缠。更有迷茫如此的学习者:基础练习中以上课时间的结束为画的结束,缺乏个人对于画面的想法与追求,被流俗的时间意识磨平了绘画的冲动。这些情况是相当可怕的。因为我们既没有得到作品又任由时间流逝。

对于完成的埋怨是普遍的,许多我们觉得相当了不起的艺术家也有各种各样的烦恼。达·芬奇的《蒙娜丽莎》画了4年或更久:这是一种对于完成的无止尽的要求。卢西安·弗洛伊德总要在画面某处留下空白,以期新的可能性,告诉自己这幅画还未完成——他曾说自己最拿不准的事情,就是每幅画接近完成时该不该罢手。弗兰克·奥尔巴赫也曾说:“画快画完了我反而会更频繁地去描摹;为的是提醒自己什么才叫好,画的画要到什么成色才行。”这是一种对于完成标准的困惑。贾科梅蒂的创作也总是与毁灭同行:他总是在画作将完成之际用白颜料一笔笔覆盖重来;有时甚至需要外人强力制止下一次的毁灭才能为一幅画画上句号。

于是我们不禁发问:一幅画何时收笔?结束意味着完成吗?作品由谁完成?这样的疑惑似乎有些无理,一幅画结束难道不就是完成了吗?一幅画不是由它的作者完成的还能是谁呢?然而事实证明我们必须深究答案,必须沉思:结束与完成是一回事吗?有没有什么因素使作品自足?不对这些问题进行思索,做出回答,就会陷入毁掉作品或者永远无法完成作品的危险。

二、作品之物因素

一幅画,不论完成的是“有”或“无”,首先是一个物。一幅传统油画,可以看成是在刷上了艺术家所偏好的不同底料的、绷在木质内框上的亚麻布上所堆积的或薄或厚的颜料与媒介剂。它可以被放置于画家的工作室,或世界各地的展厅、仓库,等等。它与通常事物一样,是自然现存的。流行的对于物的看法中有一点即“作品中的物因素就是构成作品的质料”[1]。

质料在一幅画中很好理解。比如一幅油画终归是由颜料、媒介剂等等来完成的,因此说一幅画最终要回归到这些材料是没有错的。一幅画之所以为一幅画,它的本质上是有所“制造”的。但是这些颜料与装在锡管里的时候不同,当它们被画到画布上,它们就成为了这幅画的基座,产生了效果。因此,也可以说是画将材料本身挪入一个境地之中。在这个境地,颜料和媒介剂自身以其质朴的方式展开,并拥有了形态上的无限丰富性。

海德格尔说“作品存在就是建立一个世界”。这个世界可以理解为材料被带入的那个境地。它是使材料出现的地方,所有的物在此获得了自己的大小、远近。而世界又是建基于材料上,不能飘然而去。因此,一幅画的完成可以说是成立于材料与这个世界的统一体中。正如说一个人是原子组成的是不准确的,因为人是运行在一堆原子上的另一种存在,而不是原子本身。然而,质料是固定的,它牢牢以其实物的方式存在着,而要得到意蕴世界便要实现对材料的超越。于是,一幅在材料与意蕴世界的紧张中的画便是自足的、稳定的,又运动着的。在这种运动中,作品成为自身。中国的传统对绘画境界的描述,也有相似的理解,如谢赫的“气韵生动”、王时敏的“已入化境”。

海德格尔以梵高的《农鞋》为例,解释了除了厚重的颜料堆积、笔触外,这幅画是如何向观众敞开了一个农妇的世界。即便这个例子被诟病为海氏的自主文学想象,也不妨碍他所要表达的观点:艺术家使用了颜料,但并不是消耗颜料,反倒使颜料闪耀发光。在这幅画中观者不会被颜料而吸引注意力,正如一双好穿的鞋是不会让人注意到它自身的存在的。这幅画中就没有质料的痕迹。然而一幅画在包含物性的同时,也应当包含着艺术成分的上层建筑。正如梵高画中的这个世界自行显现,是自足的,因而我们认为这是一幅完成了的作品,而不会去质疑它有任何不足。“作品之为作品,因为它自身所开启出来的领域而成为自身。”

三、作品中的真理

一幅“完成了的”画是特殊的物,具有将自身与他物区分开来的特质。要讨论作品的完成,必然要究其本质、本源,因为本质即一个已经完成了的存在,一个现实的事情。本质是规定的、被规定的,由此它是其所是,如其所是。真正的理解应当是艺术建立在作品之上成其本身。海德格尔曾经做过一个精妙的解释。他以古希腊神庙——一个不同于绘画作品的非描摹、非表现的作品为例来说明一件艺术作品是如何以及到底敞开了什么。的确,当我们不以描摹为目的时,作品的完成似乎没有了尺度,但作品却是能够得到完成的。不是反映,不是模仿,不是符合。席勒曾说过,艺术的判断标准并不是美,而在于其真理性[2]。这即承认了本质的完成是对存在、真理、神性的揭示,就是解蔽,让一个事情成其本然,本质地显露出来。

传统哲学把真理置于认识论的领域之中,认为真理的本质在于“符合”。亚里士多德是第一个将正确的判断等同于真理并把真理定义成“符合”的人。他提出了真理本质的公式:知与物的肖似。其后的学者也用“相应”和“协定”来代替“肖似”一词。到了中世纪,真理演变为知性(神性)与事物的适合。至近代,真理被把握为人规定的观念和事物的一致。可以看出,尽管比较的对象,如神的意旨演变为人的观念,真理始终被看作是一种关系——某两者间的符合。真理为真,只需在世界上找出与之相对应的事实即可。真理在这就是“是”。这种对客观的符合正是理性绘画的依据。

然而当两项事物不属于同一类时,是没有办法将他们划上等号的,这里要符合的话只能是以“相似”的方式了。但并非一切关系都是“符合”。一幅画和被画事物明显不属于同类,只能以后一种方式被联系在一起。因而,完全符合在绘画中是不可能成立的。真理又可以说是从正确性加以理解的东西,但在不同的眼睛看来,界定一幅画画得正确与否不太可能。所以在符合论的真理观下,对客体之模仿永远无法达成。

真理是一种通过理论揭示的哲学上的意义。从感性的感觉上达到的一种真的感受,是理性的感受。所以以情感为目的达到的完成的状态只能用“真”,比如真诚、真情来描述,而不能用真理。感性绘画是情感的模仿,是把再现的对象从物换成情感。和对实体的模仿一样,情感的模仿始终是有对象的,它也需要客体的激发。因此对情感的表达也是属于符合论的。

符合论的真理观将人与世界分开,认为人是真理的创造者——找到合适的形式将内容如实反映。这种真理观并非没有其合理性,但存在论的真理更切近本源,因为真理并非创造而是揭示。正如“一加一等于二”这一真理,人们发现了它,而非创造了它。但真理自身是遮蔽的,它存在于理性与感性之下的深渊,总是封闭着的。赫拉克里特曾说“自然爱遮蔽自身”。遮蔽的含义其一是事物自身的遮蔽,否则人类也不会费劲心思追寻真理。另一种遮蔽来自于我们的日常观念。我们陈述的事实乃是我们认为的,包含了个人经验的陈述,而不是本来的东西。绘画总是求“是”,但是画家所认为的“是”,所以这种“是”不是本质,不是“如其所是”,只是主体对客体的表象认识。“真理意指真实之本质。”[3]海德格尔追溯古希腊词语,得出“本质”一词即“无蔽”;真理即存在者之无蔽状态。无蔽即是事物得到揭示能够“是其所是”。揭示是一种运动,此时“是”不是be,而是being。当我们将自身观念和事物自身的遮蔽去除时,就意味着作品的真正完成。

黑格尔认为达到科学本身的道路即是科学。真理之路亦如此。真理的发生本身即是真理。发生意味着真理是一个过程,而不是一个已经铸成了的硬币,即是说,真理是在一系列的运动、错误中形成和显现出来的。在此过程中,事物成其本身如其所是,艺术家完成不可见的可见,真理显现自身。

四、作品之自行完成

“艺术是真理之自行设置入作品”, 意味着完成的作品中有真理的存在,创作可以被规定为“让某物出现于被生产者之中。[4]”在这里,艺术家的角色似乎没有那么主动了,而是让道于“某物”的通过。艺术家本然有这种作为通道的特性与愿望,或者说,所有的生命体本能地具有通达真理的能力。艺术家的内心中有尚未诞生的作品作为原始的力量,使得创造意向在人体中扎根、生长。所以作品是经由艺术家,而不是由艺术家完成的。这也正是“自行”的含义。“自行”本身就是一种去蔽,因为它意味着不受思想、意志的控制,当然就摆脱了日常观念的指使。正如人类无法控制的饥饿感一样,是一种本能或直觉。这种行为也类似于里克尔所说的“预形成的行动”——一种比行动更加准确,以某些方式回应特定情景的能力。这种能力天然地为人类所拥有,用来协调自身与眼前世界的关系,使人能够以满足自己需求和欲望的方式行事。比如一个婴儿天生就知道用伸手的方式去表达“我要”的愿望。动物出于自我保护而打架的本能反应;人们在危机时刻做出决断的这种本能反应。在这些情况下,没有想的余地,必须决断求得生存。这也是这种能力存在的目的:当生命遇到问题的时候,站出来,选择某个解决方法,好让生命得以存在下去。谢赫讲画画也应当“应物象形”,这个应,不是知,不是感,而是这种从生命体自主生发的潜意识的能力。

一些具有特别技能的人比如木匠,之所以拥有在自己专业上熟练的技巧,并不是因为他们天生知道如何制造一张桌子或椅子,也不是通过机械记忆训练自己工作时的每一个动作(打磨、切割等等),而是对隐藏于各种材料的差异和多样性中那种最根本的一致的利用;一个即便是驾驶新手也知道处理脚下刹车的深浅与前方车速度的关系。这些无法单纯用理性或感性解释的能力,使存在于自身中最根本的要素同他使用的工具最根本的要素达到一致。“达到一致”在绘画活动中意味着人与画的同一。英国画家邦博格一生推崇“团块中的精神”,这种精神就是当艺术家在最不自觉时最可能画对它,在艺术家已经放弃了生产一种可被认同的形象任何希望的时候得到的精神——因为此时艺术家与他的画已融为一体。最终的作品可能并非完全遵循他的意愿,但他却激活了一个使作品壮观、崇高和深沉的种子。这个种子,就是艺术家先行的通达至道的本能。“创作过程,就是扎根于人内心的生命体。”[5]

自行完成并没有取消艺术家在作品中的作用。相反,与任何一种完成方式一样,去除遮蔽,通达真理并不是一项始终令人愉悦的任务。以符合外部世界为目的的绘画往往是过程持久的。如此便容易产生倦怠感。因为画家可以根据日程预设每天要画多少,明确任务是不新鲜的。这种绘画刚开始靠的可能是对对象的赞美,时间一长却只能靠意志坚持下去。依赖逻辑与计算,结果依然是无生命的、概念的再现;当创作的手段等同于非发自内心的创作目的时,无论多么极致的技巧也会滑向虚无。以符合情感为目的的绘画的完成也是有条件的。因为要依赖作者随时变化的生命状态、情绪。情感有强有弱,当不再对外部世界产生感情时,画作的完成就会陷入困境,并且任由情感掌控画笔,画面也必然显得矫揉与滥情。对于真理的揭示就更需要艺术家无私甚至是痛苦的投入了。因为画的每一笔都可以看作是一个突发事件,每一笔都是在上一笔的基础上进行的。因此,去蔽也并不是一个一劳永逸的事情,人无法制造公式偷懒。一幅画要求得生存,需要的是艺术家如在大雾中不断地拨去迷雾般才能看清前路的本能领会。

对真理的揭示——我们说的真正的完成,是不拘于任何形式、手法、题材等的。理性的完成往往借助平涂式的绘画语言和表达符号。而运用具体的符号表达形式,只能从有限的角度,或是针对对象的某一个方面来说,这种认识是相对的。去蔽则不同,艺术家不依靠理性或感性的力量去使某两者之间符合,只需去揭示本来赤裸的真理。莫奈就曾说过,当他画画时,总是尽量忘记眼前的事物——不论是树、房屋或其他,只将它们当成这里一道黄,那里的一小条蓝。只照着这样的感觉画下确实的最纯真的印象。这当然不是一件易事,因为画家需要一种意志,将自己从被习惯的理性逻辑思维方向扭转过来,超出感性经验、理性认识和熟悉的实践范围之外,其结果当然也就不再依赖外在形式了。一幅看似准备性、速写或标记的画,如印象派的作品那样,也是能够被视为自我充足和有效的作品,与完成相关的只在于艺术家是否达到自身的敞开状态。

图1 花瓶 莫奈

图2 野兔 丢勒

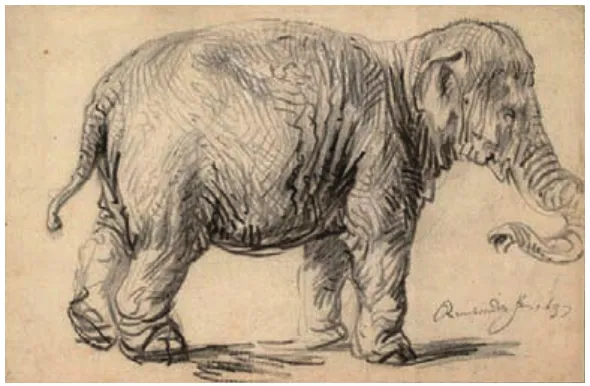

图3 大象 伦勃朗

五、作品的到来

直觉意味着作品当是无需人刻意为之的,因为本能的能力毕竟是一个不可力求的东西。古语“默契神会,不知然而然”“参悟云是凑巧而成,则思过半矣”说明了“然”,或者说艺术、真理,是本身自有的,不去强求反而更好,它更有可能自行发生;作画时更有可能无意为之。无须人刻意为之,意味着艺术家不会产生无法完成其画作的困惑。这也就是说,这种完成是真正的、彻底的、不欠缺、不遗憾的。

因此,说作品的完成可能并不妥当,“到来”也许更能描述作品的降临。作品“到来”,意味着艺术家的意向被取消了。虽然艺术家在作画前一定是有明确的想法——我要取得什么样的效果,结果不一定尽人意。相信很多人都没有意识到莫奈的这幅《花瓶》(图1)是一幅未完成的作品。实际上莫奈本人对花瓣与叶片上的光线并不满意。经过无数次刮平重抹,这幅画在其工作室悬挂了40年之后才被签上姓名。他的设想与画面的走向并不合辙。艺术家在作画前总会对自己要得到的画面做出设想,正如奥尔巴赫在画将完成时会临摹大师作品以提醒自己要画到什么地步,但他也明白自己只是寻找一种参照,而不是模本。意在笔先,而趣在法外。艺术家和艺术家之外的因素(光影、模特的神态、色彩等等)有无穷尽的交集、冲突,与其说绘画是描摹记录这些因素,不如说是艺术家在不厌其烦地寻找与这些因素等价的形式。这个过程中,艺术家将遭遇全新的情况,在这连串的突发状况中画出来的每个部分,也不同于他以往的经验。因此,艺术家的意图虽非画面完成的决定因素,但并不意味着他是毫无创造力的真理的搬运工。艺术家和作品在一起,参与指导作品的形成完成。于是画面逐渐现形,但这个形不是预设的框架而是被逐渐发现的。艺术家必须活在他所处的特殊情形中,要对他眼前的画的准确状态保持敏感。如此,与其说是意向决定行动,不如说是行动决定意向。因为画家每画一笔都是下一笔的前提。

我们说作品的到来是发生于火候到了的时候,而没有说是时间到了。这即是说这种完成是无法推测与计算的。时间的绝对长短并不能保证作品的完成。丢勒所画的《野兔》(图2)让画家在刻画上花的时间和精力显示得一览无余,似乎兔子的每一根毛发都得到了关注和表现,甚至在兔子的眼球里都能看到兔子所见的房门。这种极致的耐心使这只兔子获得了生命。最终画家签上了名字表明这是一幅完成的画。相较之下,伦勃朗在他的《大象》(图3)上所花的时间则显得微不足道。他并没有花时间去刻画每一个地方,大象那皴皱的皮肤质感就得到了表现,在寥寥数笔中,大象的本质被简洁而迅速地抓住了。

正如季节到了,一切自然现象就自然而然地发生了,没有人为地刻意安排。人在“完成”这里常常是,也必须是被遗忘的。古语云“忽乎忘笔之在手与纸之前”,“目不见绢素,手不知握笔,磊磊落落,杳杳漠漠”,尼采的“沉醉”与杜威的“兴奋中的沉睡”——都描述了“无我”的状态,就是绘画中到了出神、无心的本真状态。

未完成的总是灰暗的,被揭开则明亮。所以在完成的画面中,观者所能见到的是一个敞亮的世界。舒曼说“艺术家应授予人光明”。这里的光明敞亮不是物理意义上的明度和纯度,而是存在的敞开、澄明、照亮。所谓世界,也不是眼前的生活的范畴,而是作品本身开启出来的领域。比如梵高的《农鞋》——不必在意鞋的主人是谁,因为它告诉我们一双农鞋不论踏在城市或乡村上,最终都要回归大地和世界。

六、完成的尺度

理性绘画的完成尺度,可由精细程度来评定。然而与机械相比,人类靠理性的完成显得很拙劣。人最开始学画的途径,也是最常见的方式,就是由理性入手。这种完成好入手:因为评判标准显而易见——抄写得像即可。但在最好的情况下,也只能达到大体的接近。因为不管一个物体看上去多么简单,比如一个几何石膏体,它事实上是由无尽的小结构组成的:分子、原子、质子、夸克等等。在每一秒它的状态也是不同的。人如果描摹它、抄袭它,是并不难达到“看上去像”的目的的。然而尺度确定但依然会有完不成的困惑。因为当一个物体在画面上已经以“是”的形象显现,那么多一笔少一笔都显得无意义了。毕竟,它已经达到了目的。艺术家可以随时停笔,画面也依然很“像”,又可以无止尽地画下去,毕竟世界是无限丰富的。这就是为什么不知何时落笔。

出于不可抑制的表达欲望,自会匠心独运,成竹在胸,然后举笔落墨,自会游刃有余,裁量有度。康定斯基推翻了量化的图画模式,认为“真正的艺术尺度,还是来自内在的驱力,来自心灵感受。[6]”创作欲望与创作过程不可分离,艺术家的现实欲望一旦消失,绘画便无法进行。情感也有强烈与含蓄之分,有高峰有低谷,这种差别是能够在画中被反映出来的。比如同样是对劳动怀有深厚的感情,米勒的画大多坚毅朴实,梵高则恣意自由。

对尺度的要求,追其根源,源于文艺复兴以来发展起来的准确科学对量的执念。这源于传统的使命是对自然物的描述。科学物质主义的要义在于能够测度和量化,但数字自身并不是答案。事实上在科学中,科学家做实验需要准确数据,不是为了数据,而是追求质的事实。超过了实际需要的准确,目的地走偏,就会陷入迂腐的境地。绘画与此相通,绝对的“是”正是一个走偏的目的地。在艺术领域,对“是”的追求事实上只是达通真理的一个手段—由理入禅。这也就是为什么总是从理性入手,而非以理性为目的。理性的入手,感性的激发,都是为了要达到禅。

那么在这深渊的领域中的完成有没有尺度呢?

临济说“应器量方圆”。应器是人,是生命体。量就是尺度,掂量,测量。真正的完成是没有尺度的。或者说,它的尺度就是自身。“人是万物的尺度。”这完成无法用数量来计算的。

充实为美,光辉为大。自足而没有缺陷。正如一个饱满的生命一样没有窝陷,是画面所揭示的充实。充实即满,即完满。所以这完满便是完成,是意蕴充实。意蕴是一种原始的精神。精神的完满是一种焕发、光亮,甚至是如火焰般燃烧。这就是所要追求的完成。好比在一幅真正完成了的肖像画中,尽管手法可能是粗狂悍野的近乎涂鸦的涂抹,但一个真诚的观者总能第一眼捕捉到非性格、非肖像,但又是某种灵光、痕迹的面目;他可以从凌乱的画面中领会到直击心灵的一击——这就是被画者的模样。

七、结语

艺术家既是又不是作品的完成者。丢勒说:“艺术存在于自然之中,谁能把它从中取出谁就拥有了艺术。”艺术家就是这样寻找裂隙,切入深处,通达真理的角色。如此完成的作品无视艺术家自身所携带的他者的痕迹,更不是对现成物的抄写,而是陌生的、原创的。

我们完不成作品的原因林林总总,归根结底无非有二。其一是不知道怎样算是深层次的完成。只是画看到的,而没有“看到”要画的,属于预见性的自行遮蔽。作为常人,我们所处的生存状态总是在变化,因此,不知如何入乎其内,出乎其外。其二是没有决心与决断。将自己迫进本真的生存状态是完成作品的关键,也是唯一法门。

完成也不是绝对的。对于一幅画来说,留给它的时间总是有限的。在有限的时间里,艺术家不可能达到绝对的深渊底。事实上,谁也不知道深渊是否有底。绘画作为一个过程,与任何事物的发展一样,总要经历生发、保持、变化与幻灭的阶段。每一笔都是一个小过程。一笔还未落下的时候,也许就已经开始酝酿下一笔的开始了。正如人两条腿交替前行走路一般,一条腿落地之时,另一条腿也已预备着了。因此,每一幅画,每一幅画的一笔都是预备性的,总是向未来预言般的伟大推进。黄宾虹发出感慨“八十学无成,秉烛心未已”,正是看清了完成的无限性。

完成看似很玄。它玄在它无法靠计算把握。未到最后一刻,一切都是悬而未决的。它又不玄,因为一切完成都是必然,是一开始就注定了的。每一幅画都有自己的命。一幅画的完成就是达到它的必然。

桑建新 湖北美术学院研究生部处长 副教授

王君夏 湖北美术学院硕士研究生

[1] 马丁·海德格尔. 林中路[M]. 北京:高等教育出版社,2005:10.

[2] 张汝伦. 现代西方哲学十五讲[M]. 北京:北京大学出版社,2003:118.

[3] C.G. Jung, 2001:86.

[4] 康定斯基. 艺术中的精神[M]. 重庆:重庆大学出版社,2011:91.

J04

A

1009-4016(2017)01-0087-07