试析《扬州水道记》附图中部分城池标示位置错误之原因

汪勃

(中国社会科学院考古研究所北京 100710)

试析《扬州水道记》附图中部分城池标示位置错误之原因

汪勃

(中国社会科学院考古研究所北京 100710)

刘文淇《扬州水道记》十张附图中标记有与扬州城遗址相关的部分城池位置及关联的地名、桥名、河流名、塘名等,将其与扬州城遗址沿革相关研究的结果相结合,可知附图中部分城池的标示位置有误。通过对其中相关城池的位置、“雷塘”和长江的距离、“洛桥”位置和方向的变化等略作比较,可以分析出附图中出现错误的原因可能是由于刘文淇没有认识到长江与雷塘之间的距离是在不断增大而非固定不变的。

《扬州水道记》 广陵城 江阳城 汉江都城 长江北岸线

清代扬州地方学者刘文淇所著《扬州水道记》主要就扬州历史时期水道的发展沿革进行了研究,该书十张附图中标示有与扬州城遗址相关的历史时期城池的位置。然而,从既有考古发掘资料结合文献记载的研究结果来看,其中部分城池的标示位置欠妥。当然,相关城池位置的研究并非该书的著述主旨,因此在缺乏考古资料的前提下出现缺憾也在所难免,在书斋中通过文献研究就能获得如此成果实属难能可贵。

本文拟从观察《扬州水道记》十张附图[1]中与扬州城遗址相关的“邗城”、“汉广陵城”、“汉江都城”、“隋江阳废城”、“唐江都城”、“唐江阳城”、“宋扬州城”、“明扬州城”、“扬州府”等城池的位置以及与之关系密切的地名、桥名、河流名、塘名(如“雷塘”、“洛桥”、“江”以及“邗沟”、“伊娄河”、“七里港河”)等着手,就这些城池的位置、“雷塘”和长江的距离、“洛桥”位置和方向的变化等进行比较,以既有扬州城遗址考古发掘研究的成果为基础来分析探讨附图中城池标示位置出现错误的原因。

一、《扬州水道记》附图中的相关标示

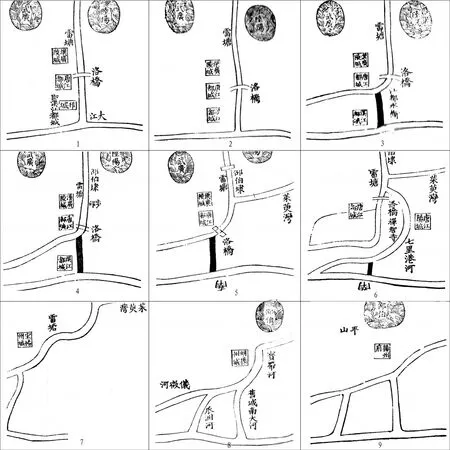

首先分别观察十张附图中与扬州城遗址相关的城池、地名(图一、图二)等标示位置的概况。

附图一“吴沟通江淮图”和附图二“汉建安改道图”中,在“雷塘”和“大江”之间的邗沟西侧自北向南基本纵向等距离排列着“汉广陵城”、“唐江都城”、“邗城即汉江都城”,其中“唐江都城”基本位于东西向的“洛桥”西侧;附图二较之附图一,城址位置的标示距离南北向河线稍远,“邗城即汉江都城”开始直接标示为“汉江都城”。

附图三“晋永和引江入欧阳埭图”中,“汉江都城”东侧出现“江都水断”,“唐江都城”和“汉江都城”之间出现向西通至“欧阳埭”的河道,且城址之间的南北距离是“汉广陵城”和“唐江都城”之间较短而“唐江都城”和“汉江都城”之间较宽。

附图四“晋兴宁沿津湖东穿渠图”中,在“汉广陵城”东侧河道以东、“邵伯埭”文字之下添加了“步邱”二字,“洛桥”开始向“唐江都城”的东南移动且开始略呈西北—东南方向。

附图五“隋开皇改道图”中,不见“步邱”二字,在其位置代之以通向“茱萸湾”的东西向河道,“洛桥”完全呈西北—东南方向。

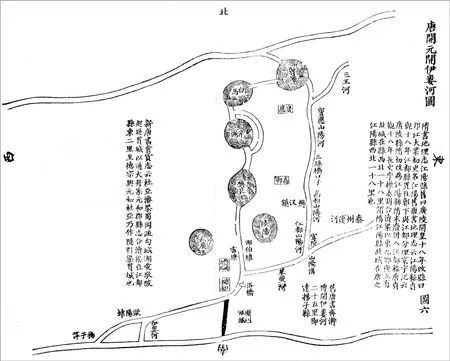

附图六“唐开元开伊娄河图”(图二)中,无“汉江都城”,“汉广陵城”的名称及其位置被“隋江阳废城”替代,表示“江都水断”的南北向黑色线向西移至“唐江都城”的下方,“欧阳埭”和长江之间出现“伊娄河”,“洛桥”又回复为位于“唐江都城”的东侧且微呈西北—东南方向。另外,在附图五和附图六中“欧阳埭”的西南写有“扬子津”。

图一//《扬州水道记》附图中所绘扬州历代城址及其周边河道(图六之外的九图局部)

附图七“唐宝历开七里港河图”中,在“伊娄河”以东出现了连接长江和邗沟且东西向横穿“唐江都城”的河线,“洛桥”北移至“唐江都城”东侧河道的北部、又成了东西方向且其下方出现有“禅智寺”,“七里港河”在“洛桥”和“禅智寺”东侧成半环形,“七里港河”东侧出现了“唐江阳城”。

附图八“宋湖东接筑长堤图”中,城池只有“宋扬州城”,虽有“雷塘”然“洛桥”不再出现,且城池西南至长江之间的河道增多。

图二//《扬州水道记》附图六“唐开元开伊娄河图”

附图九“明开康济宏济河图”中,城池只有“明扬州城”,“雷塘”亦不再见,“宝带河”位于城池以东,城池以南和西南标示有“旧城南大河”、“瓜州河”、“仪征河”。此处的“宝带河”当即正文中的“宝带新河”[2],或与今之宝带河(瘦西湖南门以南柳湖路的东侧,旧名蒿草河)不同。

附图十“运河图”中,城池只有“扬州府”,城池西北有“平山”,相对位置与现状近似。

仔细观察附图中相关城池的位置,可以推测刘文淇绘图的思路和方法:基本上是以他当时所见的清扬州府城、文献记载和历史地图中都很明确的明扬州城和宋扬州城、以及位置基本准确的扬州唐罗城为中心,在长江和雷塘之间的南北向地域内,用经由“洛桥”和“邵伯埭”的邗沟段为辅,追溯思考了“唐江阳城”、“唐江都城”、“隋江阳废城”、“汉江都城”、“汉广陵城”、“邗城即汉江都城”等相关城池之所在,然后在附图中描绘添加了相关城池的位置和名称。刘文淇是将“江都城”和“江阳城”作为两座城池,以为“汉江都城”位于“汉广陵城”以南的长江北岸、“唐江阳城”在离“唐江都城”东南七里港河较远的东部,“隋江阳废城”与“汉广陵城”的位置则基本相同。

然而,目前的考古发掘研究成果已表明,邗城或在同时期长江北岸的蜀岗东南隅;广陵城、汉江都城、隋江都宫城和东城、唐子城、宋堡城和宝祐城等明确就在蜀岗之上且有沿革关系,其位置即今之扬州蜀岗古代城址所在之处;隋江阳只是江都郡的下辖县,“隋江阳废城”当与隋代的江都、江阳有关;唐代开始在蜀岗南缘以南出现了罗城,江都、江阳只是划河而治的行政区划[3]而已;宋扬州城、明扬州城、清扬州府均在唐罗城范围之内。可见《扬州水道记》附图中与扬州城遗址相关的部分城池的标示位置和文字是错误或欠妥的。

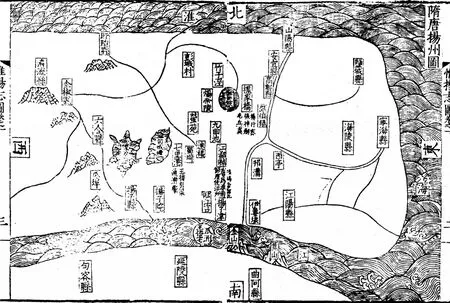

图三//《嘉靖惟扬志》“隋唐扬州图”

二、附图中部分城池的标示位置错误及其原因试析

结合扬州城遗址沿革相关研究的结果,管见以为附图中主要存在以下几个问题。

1、附图一中有“邗城即汉江都城”,“邗城”与“汉江都城”确有沿革关系并且确实都靠着长江北岸线。然而遗憾的是,由于刘文淇是在固化长江北岸线位置的基础上去填充历史时期城池的,而唐代之后的扬州城和长江之间才有了宽敞的陆地,因此造成刘文淇在该图中将“邗城即汉江都城”标示在“唐江都城”之南侧的长江北岸上,导致了汉唐之际的扬州城是向北发展的谬误认识。换言之,“邗城即汉江都城”的认识是正确的,“邗城”和“汉江都城”都靠近长江北岸也是没错的,但是应该靠近同时期的长江北岸线,而不是挨着较晚期长江北岸线。汉唐之际的扬州城的发展,基本上应该是随着长江北岸线的南移而逐渐向南扩展的,该图中标示“邗城即汉江都城”的位置在春秋至汉代或仍在水中。

2、附图中的“汉广陵城”和“汉江都城”成了分别位于“唐江都城”南北的两座城池,而实际上“汉广陵城”和“汉江都城”当在一处。“广陵城”或是从战国楚广陵城、吴王濞城沿用下来的扬州蜀岗古代城址中楚汉六朝时期城池的名称[4],而“广陵”是包含“汉江都城”在内的广陵地区的通俗称谓。“汉江都城”之名或与江都王的分封相关,汉代江都与广陵的承继关系在文献中也是较为明确的。拙见以为,刘文淇认识到了“邗城即汉江都城”,也知道“汉广陵城”在“唐江都城”北侧,然而由于其对“邗城”位置的误判,加之或未将“广陵”与“广陵城”、“江都”与“江都城”明确区分,故而导致其如此推定。

3、附图六中“隋江阳废城”的标示位置当为隋江都宫城和东城之所在,“隋江阳废城”和“唐江都城”当为南北毗连。隋炀帝大业三年(607年)“改州为郡”,扬州遂为江都郡,下辖江阳、江都、海陵、宁海、高邮、安宜、山阳、盱眙、盐城、清流、全椒、六合、永福、句容、延陵、曲阿等16县[5]。“江都”为郡名或县名,而“江阳”只是江都郡下辖的一个县。并且,蜀岗上的隋城在唐代作为唐子城继续存在并使用,并未废弃,因此在“唐开元开伊娄河图”中将之写成“废城”欠妥。当然,由于扬州蜀岗古城在南宋灭亡之后被废弃,所以清代的刘文淇将之当成了“废城”也无可厚非。

4、“唐江都城”和“唐江阳城”并非两座独立的城池,唐代的江都和江阳只是以河为界的两个县级行政区划,西为江阳县、东为江都县,并非两座各自独立的城池。附图七中的七里港河以东属于江阳县,但是应该没有独立的城池。附图中的“唐江阳城”或将“县”混同为“城”了,因为唐代扬州城是都城级的城市。不过,这或许也表现出刘文淇注意到了唐代扬州的范围在开元二十五年(737年)至宝历二年(826年)期间向东有所扩大。

5、附图九、附图十上没有“雷塘”,其他八张附图中河线旁均书有“雷塘”,而“雷塘”二字的位置与长江的距离大致可分为三种,在附图一、附图四、附图五中较近,在附图二、附图三、附图六、附图七中居中,而在附图八中最远,即附图中在春秋至唐代近一千五百年期间,“雷塘”和长江之间的距离虽略有变化,但逐渐扩大的倾向并不十分明确。

6、在雷塘和长江之间,附图一中的“唐江都城”北有“汉广陵城”、南有“邗城”,附图二至附图四中在“邗城”的位置处画上了“汉江都城”,而附图五隋代图上依然是“汉广陵城”、“唐江都城”而没有隋城,附图六唐代图中却用“隋江阳(县)城”[6]替换了“汉广陵城”,附图七中在“唐江都城”以东添加了“唐江阳城”,可见刘文淇的思路中似是以“唐江都城”为中心去推测其他城池所在的。

另外,附图一至附图七上有“洛桥”,附图一至附图四中春秋吴、汉、晋时期的河线旁所写的“洛桥”和“雷塘”基本在南北一线上,而附图五至附图七中隋、唐时期,“洛桥”的位置和跨河方向的表现也有所不同。并且,成书较早的《嘉靖惟扬志》“隋唐扬州图”(图三)中“扬子津”在“江都县”的正南方,而附图五和附图六中的“扬子津”标注在“欧阳埭”的西南方,刘文淇当是思量之后才对其位置作了修改。

关于“洛桥”,《水经注》中有“(广陵)城东水上有梁,谓之洛桥”的记载[7],刘宋时期的文献中也有“洛桥”。《宋书·沈庆之传》中记载道:大明三年,“庆之移营白土,去城十八里。又进新亭……庆之进营洛桥西,焚其东门……庆之塞堑,造攻道,立行楼土山,并诸攻具……诞饷庆之食,提挈者百余人,出自北门,庆之不问,悉焚之。”[8]该文献提及与刘宋广陵城相关的白土、新亭、洛桥、东门、北门等名称,洛桥或即刘宋广陵城东门外之过城壕的桥梁。《扬州水道记》附图中“洛桥”的表现方式有所不同的原因不甚明了,目前并不能明确所有附图中的“洛桥”是同一座桥梁,即不能否定有不同时期在同一河段上的不同位置架设同样名称之桥梁的可能性。

从《读史方舆纪要》中说唐宋时期长江北岸线的变化情况[9]来看,汉至隋时期长江北岸线可能也在不断向南退缩,因此邗城只能距离长江越来越远,而不能在扬州历代城址中距离长江最近。并且,似可推测修建欧阳埭的起因“江水中断”这一现象出现的原因可能是因为长江北岸线的南移,欧阳埭到广陵城的河道可能就是春秋至汉代的长江故道北侧;唐伊娄河、七里港河也可能是利用了南朝至隋代的长江故道北侧。另外,从南朝刘宋时期广陵城相关文献来看,汉广陵城或并未开设南门,其原因可能是汉广陵城蜀岗之下便是长江,由于上下高差较大,所以无需设防。

就长江北岸线逐渐南移的问题,《扬州水道与城市规划建设新探》从长江岸线、运河、五塘等方面梳理了长江北岸线的南移变化状况,明确了历代开凿运河的河线均是使用了之前的长江古线路,说明邗沟极有可能就是沿着蜀岗南缘史前时期的长江古岸线开凿的,揭示出了扬州城沿革发展与河道、特别是邗沟与邗城的密切关联[10]。简言之,扬州城的出现、发展及其不同时期城池的位置与历代开凿运河所选择的河线位置关系密切,汉唐之际扬州城遗址向南的发展是基于长江北岸线逐渐南移而带来的土地空间。

《扬州水道记》附图中部分城池的标示位置出现错误或欠妥的原因,除了因为扬州城遗址本身的历史沿革较为复杂之外,关键还是由于刘文淇没有认识到长江与雷塘之间的距离是在不断增大而非固定不变的,扬州城的范围是随着长江岸线的南移而不断向南发展的。其实,附图中雷塘到长江之间的河道数量渐次增多的现象,正是长江北岸线不断南移、后世在之前长江故道处开凿运河的佐证。遗憾的是,刘文淇并未认识到此问题,而是首先固化了长江和雷塘的位置及其间的南北向距离,再以“唐江都城”为基准点去“书画”成图。在一个人为固化的南北范围内去硬性填充入了春秋至隋唐的扬州城近一千五百年的城建发展史,出现错误是难以避免的。

扬州城遗址历经邗城、广陵城、江都城、扬州城等阶段,其中广陵城又可分为战国楚广陵城、汉广陵城、东晋广陵城、南朝广陵城等,而汉广陵城或包含吴王濞城、江都城、广陵城等时期,刘宋广陵城在战乱后亦曾被称作“芜城”;扬州城是唐至明清时期广陵之地治所所在的统称,该名称在隋时已有,其范围、形制在唐和杨吴、两宋、明清等不同历史时期又有所不同。扬州城遗址范围内城池的名称,从春秋至清代就有邗城、广陵城、江都城、江阳城、江都宫城、东城、子城、罗城、大城、夹城、堡城、宝祐城、平山堂城、旧城、新城等。

考古发掘结合文献研究的结果,也明确了扬州城肇始于蜀岗古城,蜀岗古城至少从战国楚沿用至南宋灭亡,广陵城、江都城、江都宫城、东城、子城、堡城、宝祐城、平山堂城等与之相关;唐罗城基本位于蜀岗古城以南,宋大城收缩至唐罗城的东南隅,宋夹城则位于唐罗城的西北部,明清旧城和新城又收缩至宋大城的东南隅。扬州城遗址的沿革较复杂,城址的层叠性甚是明显,所以,基于考古发掘资料进行深入研究的必要性和重要性是不言而喻的。

尽管相关历史文献尤其是扬州地方志中的记载就城池沿革的记载甚多,然而诸多文献中就扬州主要历史时期城址的具体所在及其相互位置关系的图示都较为简略,且有些矛盾或难以理解之处。刘文淇正是认识到这一问题,才理清了邗城、广陵城、江都城、扬州城的发展脉络,明确了邗城就在长江北岸上、“邗城即汉江都城”、“汉广陵城”之地望后来成了“隋江阳废城”、唐代的江阳在江都东侧等正确认识,基本准确标示出了“唐江都城”、“汉广陵城”和“隋江阳废城”的位置,遗憾的是由于其未将清代及之前乃至春秋时期的长江北岸线进行区别考虑,导致其误将“邗城”标示在他所知道的“唐江都城”以南靠近长江北岸线北侧的地方,再基于“邗城即汉江都城”的认识而将“汉江都城”和“汉广陵城”分作两座城池。

[1]清·刘文淇:《扬州水道记》(扬州地方文献丛书),广陵书社2011年,序后插页图一至图十。原著所附之图的图名中均无“附”字,为了简单明了地表示其是《扬州水道记》所附之图,并避免误解,本文中均在原图号之前冠以“附”字。

[2]清·刘文淇:《扬州水道记》(扬州地方文献丛书),广陵书社2011年,第49页。至于宝带河、新河是两条河还是一条河,因与本文宗旨无关,不作探讨。

[3]印志华:《从出土墓志看扬州古代县、乡、里的设置》,第130页“唐扬州三县乡里位置图”,《东南文化》2001年增刊1《扬州博物馆建馆五十周年纪念文集(1951~2001年)》。

[4]将“古广陵城”和汉“吴王濞城”作为二城或是源自清代的《雍正扬州府志》及扬州地方学者刘文淇《扬州水道记》,在《嘉庆重修扬州府志》(嘉庆十五年即1810年成书)中已经指出古广陵城和吴王濞城是一城。详请参见安藤更生《唐宋时期扬州城之研究》(《鉴真大和上传之研究》中有关扬州城遗址部分),汪勃、刘妍译《扬州唐城考古与研究资料选编》第154页作者注[二]、第204页译者注23,2009年;《嘉庆重修扬州府志》(广陵书社,2006年)第四七四页,卷三十·古迹志一吴王城广陵。

[5]唐·魏征撰:《隋书》志二十六《地理下·扬州·江都郡》,中华书局1973年,第873页。

[6]吴家兴主编《扬州古港史》(中国水运史丛书,人民交通出版社1988年)第23页图2-4“唐开元伊娄河图(据《扬州水道记》)”中无“隋江阳县城”,原因不明。

[7]北魏·郦道元:《水经注》卷三十·淮水,时代文艺出版社2001年,第235、236页。刘文淇认为“此邗沟引欧阳埭江水入运之始。”(《扬州水道记》,广陵书社2011年,第6页)。

[8]南朝梁·沈约撰:《宋书》卷七十七,中华书局1975年,第2002、2003页。

[9]《读史方舆纪要》中说:唐初扬子镇距京口江面最宽有四十里,唐末江面移至瓜州一线尚有二十里宽,至宋代犹有十八里,故知扬子镇到瓜州一带在唐时已逐步成陆繁荣,为南北交通要道;考古发掘出的唐文化层堆积以中唐到晚唐的文物最为丰富,隋及唐初的很少,瓜州至六圩一带尚未发现明代以前的文物,说明蜀岗以下的地区在唐代逐渐繁荣,瓜州以南在唐后始成陆地。唐三百年间,长江北岸南移了近三十里。——概括自罗宗真:《唐代扬州古河道等的发现和有关问题的探讨》,《文物》1980年第3期。

[10]武廷海、王学荣:《扬州水道与城市规划建设新探》,《“扬州城考古学术研讨会”论文集》,科学出版社2016年,第414—432页。

(责任编辑:张平凤;校对:朱国平)

2017年3月南京博物院“非遗”讲座——潘国庆教授开讲“常州江鲜宴“烹饪非遗技艺

2017年3月26日下午,中国烹饪大师潘国庆及团队受江苏省非物质文化遗产研究所(以下简称“江苏省非遗所”)之邀,来到南京博物院(以下简称“南博”)现场讲解、制作江鲜。

眼下正是一年中品味江鲜最好的时候,常州工学院副教授、常州菜传承人潘国庆教授是中国烹饪协会认证注册的资深级中国烹饪大师。在南京博物院“非遗馆”的讲座,他对公众讲解了“长江三鲜”和传统江鲜菜的有关知识。潘国庆教授弟子、常州名厨、第二届江苏省技能状元宋小康现场掌勺,为观众烹饪两道江鲜名菜——燕麦河豚、鮰鱼馄饨,传授烹饪技巧,并邀请现场观众品尝。

这是南京博物院建院80多年来,第一次举行关于传统饮食文化的讲座和技艺展示。这场讲座,既向公众展示了精彩的民俗、烹饪知识,又带来美味江鲜现场给公众以亲身、直观感知,反响热烈,深受公众欢迎。这样的“餐饮大师进南博”活动将一直持续到2017年8月,除了这场“常州江鲜宴”,每个月在南博非遗馆,还将陆续由专家教授或烹饪非遗技艺传承人为观众奉上“盛府家宴”、“江南鱼宴”、“传统家常菜”、“传统婚宴菜”为主题的讲座,现场观众可学习烹饪大师现场教授的做菜小技巧,品尝烹饪大师现场制作的菜肴,更重要的是了解到原汁原味的中国传统烹饪非遗技艺。

An Analysis of the M is-locating of Some City Sites on the Attached Figures of Yangzhou Waterways

WANG Bo

(Institute of Archaeology,Chinese Academy of Social Sciences,Beijing,100710)

Liu Wenqi’sYangzhou Waterwaysincludes ten figures where some of the ancient city sites of Yangzhou were mapped and the names of the related p laces,bridges,rivers and ponds were marked.A comparison between these figures and the research results of the history of Yangzhou city sites reveals that some sites were m is-located on Liu Wenqi’s figures.By exam ining the locations of these sites,the distance between Lei Pond and the Yangtze River,and the changes of the location and direction of the Luo Bridge,it is believed that Liu Wenqi's failure to realize the fact that the distance between the Lei Pond and the Yang⁃tze River was not fixed but increasing accounted for the errors on the figures.

Yangzhou Waterways;Guangling City;Jiangyang City;Jiangdu City of Han dynasty;north⁃ern shoreline of the Yangtze River

K878.3

A

2017-02-08

汪勃(1970—),男,中国社会科学院考古研究所研究员,主要研究方向:汉唐考古学。