釦器考略

刘芳芳

(南京大学历史学院江苏南京 210023;苏州市考古研究所江苏苏州 215005)

釦器考略

刘芳芳

(南京大学历史学院江苏南京 210023;苏州市考古研究所江苏苏州 215005)

“釦器”是一类以装饰技法命名的器物。通常意义上“釦器”是指以金属箍施于器物的口沿、底部、腹部、转角或附加钮、环、鋬、足、铺首等金属构件的一类漆器。釦器滥觞于西周,初步发展于战国及秦,兴盛于汉,中兴于宋。釦器的发展与漆器胎骨的变化有着密不可分的关系。釦器法除主要运用于漆木器之外,在玉器、玻璃器、玳瑁、象牙器上也有少量运用。镶釦漆器与镶釦瓷器是最常见的两类镶釦器物。镶釦瓷器源于唐,盛于宋,宋以后剧减。

漆器 釦器

通常意义上“釦器”是指以金属箍施于器物的口沿、底部、转角、腹部或附加钮、环、鋬、足、铺首等金属构件的一类漆器。今人多称之为“扣器”。傅举有曾从文物鉴赏的角度,对汉代釦器进行了介绍[1],朱学文就釦器法在战国秦汉漆器制作中应用进行了研究[2],以上两位先生的研究均未涉及釦器在汉以后的发展,以及釦器法在其他种类器物上的运用。据笔者梳理,釦器的研究除上述成果之外,其他或对釦器进行简单介绍,或是在讨论漆器的时候,以较短的篇幅简单提及,且研究的历史阶段大部分囿于汉代,深入探讨釦器发展史的文章较少。笔者拟综合运用历史文献与考古资料,尤其是新近公布的考古资料,对釦器略抒拙见,以求教于方家。

釦器的发展与漆器胎骨的演变有着密不可分的关系。漆器在战国秦汉时期迎来了长达四百年的持续发展时机。制胎成型是漆器制作的第一个步骤,木胎是漆器中最常见的胎骨。战国中期,木胎普遍较为厚重,为方便提取,一些漆器上出现了金属质地的钮、环、铺首、足等小型构件。战国后期至汉,随着铁器的广泛应用,制胎技术进一步提高,木胎开始变薄,然而日久年深,却易磨损开裂。为了固胎防裂,流行一种在漆器口沿、器身及器底镶嵌金属带的工艺。至迟在西汉中期,时人称这类漆器为“釦器”。

许慎《说文解字》云:“釦,金饰器口。”[3]“金”泛指黄金、白银、铜等金属[4]。唐李贤注《后汉书》:“釦音口,以金银缘器也。”[5]两种解释的差异,说明釦器之釦最初主要镶嵌在器物的口部,入唐以后,釦器外延已扩大,器物凡镶釦者即可称为“釦器”。这类金属釦有“釦带”、“缘”、“箍”、“棱”等称谓。广义上的釦器见于漆木器、陶瓷器、玉器、玳瑁、象牙以及玻璃器,以镶釦漆器最为常见。狭义上的釦器是指用金属釦镶于器物的口沿、底部、转角、腹部,或附加金属钮、环、铺首等附件的一类漆器(为行文方便,如无特别说明,本文所云“釦器”意指镶釦漆器)。镶釦漆器滥觞于西周,初步发展于战国及秦,繁盛于汉,中兴于宋。

一、釦器起源及发展

目前考古所见年代最早的釦器为山西洪洞永凝堡西周墓出土的一件铜釦木胎漆壶[6]。器盖、口、腹与足皆镶十分宽大铜部件(图一)。这件铜木结合的器物是早期釦器的雏形,其制作风格与后世釦器具有显著的区别。20世纪80年代,沣西张家坡西周墓地出土了一批铜漆木器具。数件铜釦均有折角,有利于牢固地箍紧木胎。镶嵌方式有箍镶、包镶、平嵌和立嵌等四种形式[7],不同的镶嵌形式可单独使用,也可分别使用在同一器具的不同部位,取得实用美观的效果。

战国时期是我国古代漆器的第一个重要发展期。这时漆器,无论就数量还是就工艺水平和艺术价值而论,都以楚国漆器为最。通过数量庞大的出土楚漆器,使我们能够一窥战国时期釦器的发展历程。战国中期,楚国漆木器开始与金工相结合,多为厚木胎制成后就安装足和铺首、钮环等金属构件,然后再髹漆与描绘花纹。江陵望山一号楚墓出土的漆樽[8](图二)、荆州天星观二号楚墓出土的漆奁[9],均是顶部安一铜环,腹部饰铜质铺首环,底侧等距离地安装三个兽面铜蹄足。望山一号楚墓出土彩绘漆案,四角镶铜,近长边的两端皆有铜矮蹄足与铜铺首衔环各1个。长141、宽64、高10.8厘米[10]。战国中期,这类附小型金属构件的漆器,其口沿与底部尚未施环状釦带。此时,木胎的制作方法主要为挖制、斫制、雕刻,这类木胎普遍较为厚重。奁、卮、樽、盒、案这类生活用器应是由于胎重,为便于提握或承重而采用金属质地的钮、足、鋬、铺首等构件。

战国晚期楚墓中出现了在口部或底部镶嵌釦带的漆器,真正意义上的釦器诞生了。20世纪下半叶,考古人员在长沙发掘了两千余座楚墓,仅在晚期墓中出土两件铜釦漆樽[11]。铜釦仅镶于器物底部,口沿与腹部皆无铜釦,这不同于汉代釦器口沿必施釦这一特点。湖南桃源三元村战国晚期楚墓出土一件彩绘铜釦漆卮,扁圆盖的顶部饰三只铜立钮,器身腰侧装一个铜环形鋬手,平底下包镶铜釦,釦上等距离铸三足。卮通高17.5、径11.5厘米[12]。为了美化铜釦,铜釦上还见镀银工艺。安徽舒城秦家桥晚期楚墓出土一件彩绘铜釦木盒,圆形,全器施数道镀银铜釦。盒通高19.5、口径20、圈足径11.2厘米[13]。

图一//西周木胎铜壶

图二//望山一号墓漆樽

战国晚期的铜釦漆器上偶见银质附件,铜、银共饰一器。更加注重铜釦的装饰效果,铜釦除表层鎏金、镀银之外,还有错金银花纹或雕镂纹样。扬州西湖镇果园楚墓出土一件漆卮,夹纻胎。圆唇,直腹,银质环状把手,底镶铜釦,三铜蹄足。器表黑底,外壁以朱彩带分隔成上、中、下三组纹饰,朱绘变体菱纹与凤鸟纹等纹饰。口径11.7、高12.3厘米[14]。成都羊子山172号战国墓出土九件釦器[15],一件漆盒的铜釦上有错银纹样。

要之,釦器在楚漆器中仅占较低的比例,器形主要为樽、盒、壶、卮、案等生活用器。钮一般等距立嵌于盖顶,鋬则嵌于器腰侧,足最初嵌于木胎底部,后来器底镶釦带后,足等距铸于底釦之下。值得注意的是,楚墓中常见漆耳杯,却不见镶釦耳杯。直到汉代,我们才得以见到数量较大的镶釦耳杯。个中缘由,可能一是因为战国时期大部分耳杯采用坚实的厚木胎,而汉代耳杯大部分为轻薄的夹纻胎;二是因为战国时期釦器法尚没有成为漆艺中最流行、最成熟的技法之一。

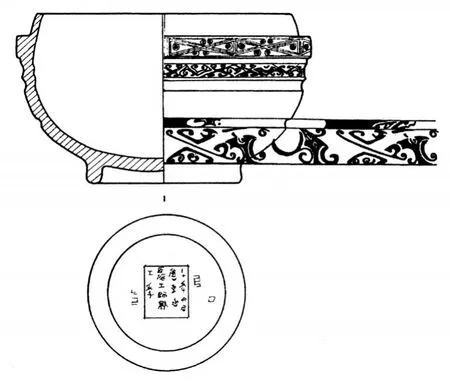

常德德山寨子岭一号楚墓出土一件铜釦漆盒,夹纻胎,近口沿和近圈足镶铜釦(图三)。近口沿铜釦以红铜丝镶嵌出几何纹、夹涡纹。器腹彩绘几何纹、变形云纹和凤鸟纹。口径18.2、高12.3、圈足径11.2、高1.5厘米。底部针刻铭文,中间方块内铭文为“十七年大(太)后詹事丞□,工师□,工季”,左边铭文为“上巳”[16]。此漆盒铭文之多,记载内容之详细,在出土楚漆器中极为少见。据铭文与纹饰,可能为秦宫之物[17]。据考证此盒制于秦昭襄王十七年,为宣太后宫中之物[18],但笔者认为此盒制成年代不能排除秦始皇十七年(公元前230年)的可能性,为华阳太后宫中之物[19]。那么这件漆盒的制作年代最早为公元前290年,最晚为公元前230年,制作年代相对较为确切。

秦釦器[20]出土数量较少,器形有所增加,盂、舟是新出现的釦器类型,存在一定数量的银釦漆器。釦器上文字较多,书写方式以针刻为主,兼有少量漆书。内容主要有制作年份、制作部门、物主姓名以及工匠名,反映了秦生产方面的“物勒工名,以考其诚”的质量负责制度。

湖北江陵凤凰山70号秦墓出土的银釦漆盂,针刻“二十六年左工最元”铭文。“二十六年”为秦昭王纪年,即公元前281年[21]。四川涪陵小田溪三号墓中出土一件漆樽[22],樽身上施三道铜釦[23]。在江陵岳山秦墓出土过两件铜釦漆卮[24]。河南泌阳秦墓出土三件釦器,有盒、舟、樽。圆盒(M 3:25),子母口,身、盖皆施镀银红铜釦,盖顶及器底的圈足也施镀银铜釦。子母口镀银釦上皆针刻“平安侯”三字,此外尚有“壶工匠□士川”、“卅七年工左匠造”、“工”等文字。通高20、足高1、口径17、圈足径12、圈足厚1、镶银釦的子母口高4厘米。舟的底部施镀银铜釦,釦的四角各铸一蹄足。樽底也镶铜釦,釦上铸三蹄足。腹部有一环形把钮,盖上饰三个S形铜钮[25]。据出土铜鼎的铭文及纪年方式,这批漆器制作于秦末或秦亡不久。

秦釦器常见不同材质的金属构件共饰一器的现象,釦带多为银质,钮、蹄却多为铜质。云梦睡虎地出土漆樽(M 11:3),圆筒形,有盖。底下有三个铜矮蹄足,盖上有三个铜钮饰,口、腹、底部均有一道银釦,腹外还有一铜环形鋬。内底中部及器表的黑漆地上用朱漆绘几何纹饰。盖内及外底有“亭”字烙印文字。口径11.5、通高12.5厘米[26]。

釦器常见的金属配件在战国晚期已发展完备,主要包括釦带、钮(环)、鋬、铆钉、底座(上铸有足)以及铺首。陕西蒲城永丰战国晚期大墓中出土多件漆器的铜构件,为镶釦漆樽、漆卮的铜配件[27]。西安尤家庄二十号战国晚期墓,墓主可能为入秦为士的楚人[28]。墓中出土三十余件铜构件,有环状钮、蹄足、凤鸟形饰、釦带、铺首以及圈足,都为釦器的构件。

二、釦器的繁盛期

釦器在汉以前尚未成为漆器的一个常见品类,考古中发现的数量不多。随着制胎技术的进步,西汉中期以后,出现于战国时期的夹纻胎开始成为漆器最常见的胎骨,釦器在漆器中所占比例开始明显上升。昂贵的釦器在《后汉书》、《汉旧仪》等文献中均有提及,扬雄有“雕镂釦器,百伎千工”之叹[29]。

图三//战国晚期秦铜釦漆盒

汉代釦器有特供、赏赐、买卖以及承继等流通方式。流通范围较广,南至广东,西南至云南,北至蒙古诺音乌拉,东北至朝鲜平壤,西至甘肃均有出土,集中分布于湖北、湖南、江苏、安徽和山东地区。汉景帝到武帝时期,中央集权大大增强。《汉书·地理志》记载西汉在八个郡设立工官,为河内郡怀、河南郡荥阳、颖川郡阳翟、南阳郡宛、济南郡东平陵、泰山郡奉高、广汉郡雒、蜀郡成都。涉及今天的河南、山东和四川等省。西汉中期到东汉元兴元年,蜀郡、广汉郡工官生产的乘舆漆器,供宫廷贵族使用,代表着当时官营漆器制作的最高水平。“蜀广汉主金银器,岁各用五百万。三工官官费五千万。”[30]贵州清镇汉墓出土的3件乘舆鎏金铜釦耳杯产自广汉郡工官和蜀郡西工[31]。朝鲜平壤[32]、蒙古诺音乌拉[33]等地出土的部分釦器自铭它们是蜀郡、广汉郡工官的产品。二工官所生产的釦器在绘画图案、铭文体例上较为相似,产品主要供宫廷使用,或供朝廷用于赏赐。此外,少府工官也生产釦器,铭文体例及内容与蜀郡、广汉郡工官有所不同,应是不同工官的性质区别而造成的。

汉官营生产部门继承并发扬了秦“物勒工名”制度,釦器上常见大段铭文,详细记载着制作时间、出处、器物性质、器名、度量、各道工序的工匠名以及各级管理官吏的姓名。目前考古所见最早的汉代纪年釦器是朝鲜石岩里丙坟出土的“永始元年”蜀郡西工造的黄涂釦漆盘。湖南永州鹞子岭西汉墓出土的六件釦器上共有铭文371字,其中一件元延四年(公元前9年)漆耳杯竟有72字铭文[34]。釦器生产涉及素工、髹工、上工、铜耳黄涂工、画工、㳉工、清工、造工等近十道工序。

汉代釦器的釦带较战国釦器明显变薄,其固胎功能渐被弱化,装饰功能却被不断强化,釦器法成为漆器常见的装饰技法之一。绝大多数釦器是先制胎,其次髹漆,再镶釦带与其他金属构件,最后施彩绘等其他装饰技法。仅有少部分釦器最后镶釦。釦器是汉代中期以后极具时代特色的漆器品种之一,数量激增,器形更多,主要有盒、罐、樽、卮、奁、耳杯、高足杯、勺、盘等。器物的开合处以及常被触摸的部位,如耳杯的双耳、口沿也以金属包镶,美观结实。铭文中常见的“铜耳黄涂工”就是负责安装耳釦并涂金的工人。

图四//长沙望城坡渔阳墓出土双层银釦六子奁

汉代釦器分为黄金釦器、白银釦器和铜釦器三大类。铜釦表层常鎏金或鎏银以防锈蚀并增强装饰效果,以鎏金铜釦最为常见[35]。釦器在汉代被赋予了权力的象征意义,有使用等级规定。宗庙祭祀时:“高祖南面,幄绣帐,望堂上西北隅。……曲几,黄金釦器。高后右坐……白银釦器。”[36]又云:“大官尚食用黄金釦器。中官私官尚食用白银釦器,如祠庙器云。”[37]皇帝的餐具为黄金釦器,皇后与太子的餐具为白银釦器。铜相对金、银来说是一种较为廉价的金属,铜釦漆器在汉代没有使用等级限制,可大量生产。铜釦漆器在出土釦器中所占比例最高。

考古尚未发现汉室皇帝所用的金釦漆器。广州南越王墓出土一件金釦漆卮,仅余金釦,器件的式样、铸造、大小皆与另一件牙卮的金釦相似[38]。釦含金量约为98.34%,厚1毫米。釦外壁平滑,为便于镶嵌,内壁留有多道凿痕和锉痕。据汉礼,南越王使用黄金釦器是一种僭越行为,这与南越王称帝的史实相符。汉阳陵帝陵东侧11—21号外藏坑出土铜口沿与铜耳饰等釦器构件,大部分表面鎏金。铜耳饰月牙形,沿下沿内收,有些表面阴线刻菱形几何纹,错金银[39]。长沙望城风篷岭长沙王后墓出土一件马蹄形小奁,器身口沿施一圈金釦、中部与底部各施一道银釦[40]。西汉中期墓葬中,目前仅发现此一件金釦漆器。长沙王后墓中随葬的这件金釦漆器可能来自于朝廷的赏赐。

西汉早期,釦器在上层统治阶层的生活中尚未普及,仅在高等级墓葬中有少量发现。山东齐王随葬器物坑出土许多金属构件,以银釦居多[41],施银釦的漆器多为夹纻胎。漆器包角上饰鎏金流云纹和齿纹。长沙望城坡渔阳墓中出土的一件银釦双层六子漆奁,夹纻胎[42]。盖顶镶银质柿蒂纹,盖沿与盖壁施5道银釦,6个子奁亦皆施银釦。通体髹黑漆,银釦之间锥画云气纹、凤鸟纹与几何形纹(图四)。长沙陡壁山一号墓、长沙砂子塘一号汉墓、沅陵侯吴阳墓等皆出土许多精美漆器,胎骨以夹纻胎为主,却少见釦器。长沙马王堆一号、三号墓保存完整,出土了大量精美漆器,然而仅一号墓出土一件锥画鎏金铜耳漆卮,夹纻胎,耳上铜环二、盖钮铜环一,在当时极为名贵[43]。

汉初,朝廷赋予诸侯王各种特权,在政治上,诸侯国“百官同制京师”,在经济上,封国内又可设独立的官营手工业机构。由受封诸侯直接经营或管辖的漆器作坊是西汉早期官营漆器制作与市府作坊并存的另一种形式。安徽阜阳双古堆汝阴侯墓出土的二十余件漆器中有近一半为釦器,器形有奁、盘与卮等,器身多有“女阴侯”年号、器物名称、尺寸与容量、司造官吏和制造工匠的姓名等铭文。这些漆器乃汝阴侯自设作坊所制[44]。汝阴侯墓年代与长沙轪侯夫人墓相当,两墓所出漆器制作工艺之差别可能是产地不同所致,是诸侯自作漆器与成都市府漆器的差别。

武昭宣时期,夹纻胎技术更为成熟,釦器已成为高等级墓葬中常见的随葬品,有些汉墓动辄出土数十件之多。满城汉墓刘胜墓出土三十余件银釦漆器,上刻铭文“卅七年十月,赵献”。这些釦器是他人作为贵重礼物赠予刘胜的。窦绾墓中出土的五子漆奁,盖顶镶嵌柿蒂形铜片,铜片上错金银并嵌玉片,盖顶外圈铜釦也错金银并镶绿松石和玛瑙。盖壁饰镂空铜釦,上有神龙、怪兽、云纹、仙山、几何纹等纹样,纹样上也错以金银、镶嵌绿松石与玛瑙[45](图五)。五子奁的铜釦采用雕镂技法,其上雕刻各种生动的纹样,纹样的细部错金银,并镶嵌各种名贵玉石,华丽至极。盱眙江都王刘非墓中出土数量众多的银釦盘、耳杯,许多银釦上针刻纹样并镶嵌玉石[46](图六)。茂陵一号无名冢从葬坑中出土了一些鎏金、鎏银铜构件,器形有案、盆、耳杯。耳杯为六套十二件,均带铜底座。耳杯六套十二件,每套包括一漆耳杯和一铜座。漆耳杯器身已朽,残存耳部构件及铜座。银耳错金,铜耳鎏金或鎏银[47]。

图五//满城窦绾墓出土漆奁之雕镂铜釦纹样(局部)

图六//江都王陵一号墓出土银釦耳杯

随着封建经济的发展,西汉后期,奢靡之风逐渐蔓延,一些等级规范也开始松弛。釦器成为当时最流行的奢侈品之一。中小地主的墓葬中也常出土鎏金铜釦器、白银釦器。“今富者银口黄耳,金罍玉锺。中者野王纻器,金错蜀杯,夫一文杯得铜杯十,贾贱而用不殊。箕子之讥,始在天子,今在匹夫。”[48]白银釦器的使用人群发生了很大变化,富有却卑微之人也僭越使用银口黄耳的釦器。日照海曲M 106的墓主,身份不高[49],却随葬许多银釦器。银釦间彩绘纹样,贴饰金箔。这批釦器与两湖地区出土漆器器形相似,但纹饰却存在很大差异,说明今山东东南沿海一带也是当时漆器的重要产地之一。

做工考究、华丽美观是西汉中期以后釦器的显著特征。釦器的材质之美、工艺之美被发挥到了极致。釦带多为银质或鎏金铜质。釦器上常见彩绘、锥画、金银贴花、镶嵌玉石(玛瑙、绿松石、云母、琥珀、珍珠、玉片等)等多种工艺。金属釦既发挥固器、美器的功用,又起分隔纹饰带、突出主题的效果。釦的上、下常各绘出一道漆线,纹饰呈环带状分布于釦间,画面具有较强的秩序感。扬州地区的汉墓出土了数量较大的釦器,装饰极其美观。扬州邗江姚庄101号墓出土131件漆器[50],尤以两件银釦玛瑙七子奁最为精美。外表纹饰由银釦和金银贴花组成,装饰豪华、形象丰富。奁(M 101:190)山水云气纹中以金银箔装饰羽人祝祷、车马出巡、狩猎、斗牛、六博、听琴和各色瑞兽;奁内七个子奁器表也施银釦、贴金箔、嵌玛瑙。

要而言之,战国秦汉时期釦器具有釦带逐渐变薄、施釦数量逐渐增加的趋势。战国晚期至秦,釦一般施在盖口、盖顶、器口、器底,极少在器身腹部、盖面中心周围镶釦。西汉中期以后,不仅在易磨损的部位,如口、底镶釦,一些难以磨损的部位如盖中心周围也镶釦。一些釦器镶釦甚至达十道,完全突破了实用目的的制约,釦器被赋予了极高的审美价值。安徽天长三角圩M 1出土一件月牙形漆盒,夹纻胎,内红外黑,由长方形盒和月牙盒上下叠加而成,造型独特。通高6、壁厚0.2,长方盒高3.4、长6.5、宽3.2,月牙盒高2.5、长12.1、宽4,内盒高2.4、长6、宽2.7,银釦宽0.2~0.5厘米[51](图七)。同墓出土漆奁(M 1:1),全器共施十道银釦[52]。

釦器法作为一种实用工艺,是以满足实用为前提,且兼顾美感需要而发展成熟起来的。工艺复杂、装饰考究的釦器深受汉代权贵阶层的喜爱,成为达官贵人彰显身份的器具。不仅漆器常用釦器法进行装饰,就连玉器、玻璃器、象牙器这类当时极其名贵的器具上,也有釦器法装饰的实例。马王堆二号墓出土的铜釦玉卮,器身以铜条围成上下两圈,中间用8根等距相间的铜条连接,再将长条玉片镶嵌于铜条之间。底部用圆形玉片嵌入。腹侧镶嵌玉鋬,底部边缘以3个兽面小蹄足作品字形卯在铜条上。盖为铜釦子母边,玉质盖面上有3个S形钮。通高17.8、直径10厘米(图八)。镶釦玻璃器在徐州北洞山楚王墓中曾有出土[53]。

图七//天长三角圩M1出土银釦月牙形双层漆盒

图八//马王堆二号墓出土镶釦玉卮

三、釦器的衰微期

我国漆器自战国开始迅速发展,在汉代度过了第一个黄金发展期,盛极而衰,在东汉以后呈现衰颓之势。元兴元年(105年),朝廷为去奢省费,“悉斥卖上林鹰犬,其蜀汉釦器、九带佩刀,并不复调。止画工三十九种。”[54]至此,依靠中央财力支撑的蜀汉釦器日渐式微。魏晋南北朝到隋唐五代时期,漆器出土数量剧减,镶釦漆器更为少见,漆器在日常生活中的地位逐渐被瓷器所取代。瓷器发展迅速,尤其到唐代后期,陶瓷已由高档消费品变为一般平民百姓皆可使用的普通用品[55]。漆器金银平脱工艺发展迅速,釦器法却较少被采用。唐代工匠将髹漆业的金银平脱、釦器法完美地运用在瓷器上,成为陶瓷史上一次重大的装饰工艺创新。

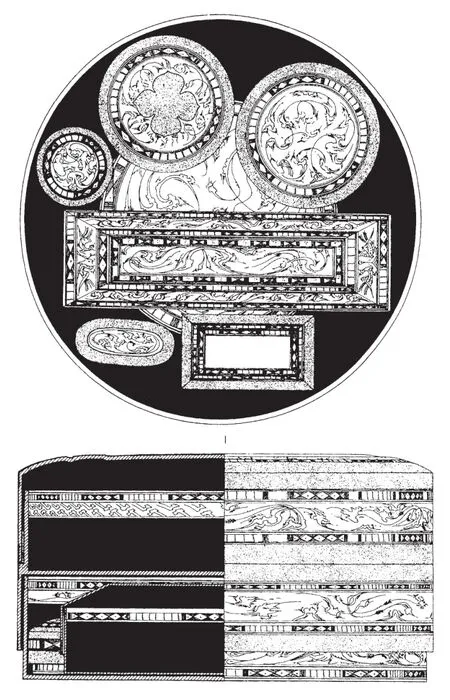

唐至五代,镶釦瓷器仅发现于寺庙地宫与权贵墓葬中,这类瓷器的口沿与底足一般皆施釦。目前发现的时代最早、最为精美的漆平脱镶釦瓷器出现于唐。法门寺地宫出土两件鎏金银棱(釦)平脱雀鸟团花纹秘色瓷碗。标本FD4:004,侈口,圈足,五曲斜腹。碗内为青黄釉,外壁髹深蓝色漆,并有平脱雀鸟团花5朵,纹饰鎏金。口沿及底足皆镶银釦[56]。此二碗为《衣物账碑》中提及的“内二口银棱”碗。晚唐钱宽夫妇墓出土一批精细的白瓷器,多数口沿和圈足上有金银釦(图九),这批瓷器可能产自定窑[57]。五代吴越钱氏政权进贡的数量惊人的瓷器中,有一部分“金釦”或“釦金”瓷器。苏州七子山吴越贵族墓中出土越窑秘色青瓷金釦碗一只,碗口较敞,金釦边宽0.5厘米,通体呈橄榄青色釉,晶莹滋润如碧玉[58]。

五代高级贵族墓中有少量镶釦漆器出土。前蜀王建墓出土一件银平脱盝顶朱漆盒[59],正方形,边长27.5、盒身高约3.5厘米,全器施数道银釦。还有体型巨大的五代釦器出土。苏州七子山吴越国贵族墓出土了两件银釦漆盆,大盆口径98.8、边宽2厘米[60]。体形之大,较为罕见。

四、釦器的中兴

宋代城市兴起,商品经济发达,漆工艺进一步专业化,出现了许多专业性的漆行和店铺。出于竞争盈利的目的,一些漆器作坊纷纷打出自己的品牌,在产品上往往记录着制作地点、制作时间以及制作人姓名。在此历史背景下,釦器迎来了第二个重要发展期。宋代釦器主要为饮食用具,如各类茶具,以及妆奁、镜盒、粉盒等梳妆用具。

图九//水邱氏墓出土白瓷云龙把杯与杯托

温州漆器在宋代即享有盛誉,此外漆器产地还有杭州、湖州、福州、常州、苏州等地。常州武进出土的朱漆戗金人物花卉纹银釦套奁,器物的开合处皆施银釦。通高21.3、直径19.2厘米。盖内侧朱书“温州新河金念五郎上牢”[61]。“上牢”言其坚实耐用。常州北环新村宋墓出土一件银釦朱漆托子,通高6、托杯口径8.7、托沿径14.5、足径7.3厘米[62]。杯口内敛、六瓣形托沿,足外撇。杯口、托沿、足沿皆施银釦,托底朱书铭文“苏州真大黄二郎上辛卯”。此器做工细致规整,是一件精美的饮茶器具。“真大黄二郎”是指此器是黄二郎漆坊生产的正品,非冒牌货。黄二郎可能是北宋中期苏州一家颇有名气的漆器作坊,为了抵制市场上冒用自己品牌的商品,故在铭文中强调自己是真正的某某作坊生产的产品。这类现代广告式的宣传,反映了当时市场上有多家漆器作坊,存在着销售竞争。

“靖康之耻”致北宋灭亡,北工南渡,促进了南北技术交流。在商业竞争中,新的工艺技术层出不穷,技术的传播和相互影响在行业间非常活跃,漆器、金银器、陶瓷器在造型、纹样、工艺等方面都有进一步的发展。宋代漆器造型多曲,碗、盘的内壁常见出脊的凸棱,本为金属器捶揲成形时在器物内壁形成的痕迹,在器底心呈放射状,是为金属延展特性所致。空前繁荣的陶瓷技术也为漆器提供了仿效样式。南宋黄涣墓出土银釦漆盏,内外壁髹黑漆,漆面饰放射状线纹,外壁髹漆止于下腹,露出木胎,口沿施银釦[63](图一〇)。这件银釦漆盏成功模仿了宋人推崇的建窑黑釉兔毫盏。

宋代釦器与汉代釦器差异较为显著。汉代釦器胎骨以夹纻胎为主,宋代釦器胎骨以圈叠木胎为主。汉代釦器往往镶嵌多道釦带,而宋代釦器的釦带一般仅镶于口沿。汉代釦器上常见彩绘、锥画、金银贴花等多种装饰技法,作风华丽,而宋代釦器以素髹为主,造型多曲,具有典雅质朴之韵味。

图一 //黄涣墓出土银釦黑漆兔毫盏

釦器在汉代具有等级与权力的符号意义,及至宋代,釦器的等级符号意义犹存。宋仁宗景祐三年(1036年)昭:“天下士庶之家……非三品以上官及宗室、戚里之家,毋得用金釦器具,用银釦者毋得涂金。”[64]

定窑在北宋中期采用覆烧工艺生产瓷器,口部挂釉较难,致使芒口器增多。出于技术层面考虑,在芒口处镶釦,可提高使用舒适度、美观度以及器物的牢固度。既满足了官僚乡绅追求高雅生活品质的需求,又可提高瓷器的价格。北宋汴京就有专门为瓷器镶釦的商铺。与唐、五代镶釦瓷器不同的是,宋代镶釦瓷器仅口沿镶釦,足部极少镶釦。釦以银釦最多,铜次之,金最少。镶釦瓷器虽只占宋瓷的一小部分,但分布广泛,几乎覆盖了当时各大窑口。宋代镶釦瓷器在墓葬、窖藏、遗址中常有发现,如安徽南陵铁拐北宋墓M 1中的银釦白瓷钵,口部施银釦,通体施白釉[65]。江苏江阴夏港宋墓一次出土了7件定窑银釦白瓷,胎白致密,器形多样[66]。

镶釦器物的主要使用人群一般社会地位较高、经济较为富庶。纵观古代造物史,镶釦漆器主要流行于汉代,在宋代又迎来了一个重要发展期,除了釦带所具有的固胎之实用功能,或与宋代兴起的仿古之风有关。元明清时期,漆器种类更加繁多。明人黄成所著《髹饰录》是我国现存唯一的一部古代漆工专著,书中详细介绍了漆器分类和各种漆器的数十种装饰手法,然而却未提及镶釦漆器,说明镶釦漆器在当时已不是一类漆器品种了,已退出了漆艺舞台。在镶釦漆器的影响下产生的镶釦瓷器流行于两宋时期,宋以后剧减直至消失。此外,在玉器、玻璃器、象牙器中亦有少量镶釦器物。

[1]傅举有:《古代扣器鉴赏》,《收藏家》2003年第3期。

[2]朱学文:《试论釦器法在战国秦汉漆器制作中的应用》,《文物》2014年第7期。

[3]东汉·许慎撰、清·段玉裁注:《说文解字注》,上海古籍出版社1981年,第705页。

[4]《汉书·食货志》:“金有三等,黄金为上,白金为中,赤金为下。”见东汉·班固《汉书》,中华书局1962年,第1163页。

[5]南朝宋·范晔撰、唐·李贤等注:《后汉书》,中华书局1965年,第422页。

[6]山西省文物工作委员会、洪洞县文化馆:《山西洪洞永凝堡西周墓葬》,《文物》1987年第2期。

[7]张长寿、张孝光:《西周时期的铜漆木器具——1983-86年沣西发掘资料之六》,《考古》1992年第6期。

[8][10]湖北省文物考古研究所:《江陵望山沙塚楚墓》,文物出版社1996年,第85、89页。

[9]湖北省荆州博物馆:《荆州天星观二号楚墓》,文物出版社2003年,第162页。

[11]湖南省博物馆、湖南省文物考古研究所、长沙市博物馆、长沙市文物考古研究所:《长沙楚墓》,文物出版社2000年,第355页。

[12]常德地区文物工作队、桃源县文化局:《桃源三元村一号楚墓》,《湖南考古学辑刊》(第四集),岳麓书社1987年,第27页。

[13]舒城县文物管理所:《舒城县秦家桥战国楚墓清理简报》,《文物研究》(第六辑),黄山书社1990年,第137页。

[14]扬州博物馆:《江苏扬州市西湖镇果园战国墓的清理》,《考古》2002年第11期。

[15]四川省文物管理委员会:《成都羊子山第172号墓发掘报告》,《考古学报》1956年第4期。

[16]常德市文物处:《湖南常德寨子岭一号楚墓》,湖南省文物考古研究所、湖南省考古学会《湖南考古2002》,岳麓书社2003年,第406页。

[17]铭文中的“詹事丞”,据《汉书·百官公卿表》载:“詹事,秦官,掌皇后太子家。”颜师古曰:“皇后、太子各置詹事,随其所在,以名官。”丞为其副官。“工师”为工官之长,“工”为实际造器者。

[18]龙朝彬:《湖南常德出土“秦十七年太后”釦器漆盒及相关问题探讨》,《考古与文物》2002年第5期。

[19]宣太后与华阳太后皆为嫁入秦国的芈姓楚国贵族。

[20]秦釦器是指战国时期的秦国、秦统一至秦亡这段历史时期生产的镶釦漆器。

[21]杨权喜:《秦汉漆器》,湖北省博物馆《湖北省博物馆》,文物出版社1994年,第193页。

[22]原发掘简报称为漆奁。“奁”、“樽”实为两类不同器物,参见拙文《樽奁考辨》,《东南文化》2011年第4期。

[23]四川省博物馆、重庆市博物馆、涪陵县文化馆:《四川涪陵地区小田溪战国土坑墓清理简报》,《文物》1974年第5期。

[24]湖北省江陵县文物局、荆州地区博物馆:《江陵岳山秦汉墓》,《考古学报》2000年第4期。

[25]驻马店地区文馆会、泌阳县文教局:《河南泌阳秦墓》,《文物》1980年第9期。

[26]孝感地区第二期亦工亦农文物考古训练班:《湖北云梦睡虎地十一号秦墓发掘简报》,《文物》1976年第6期。

[27]陕西省考古研究院、渭南市文物保护考古研究所:《陕西蒲城永丰战国秦汉墓发掘简报》,《考古与文物》2016年第5期。

[28]西安市文物保护考古所:《西安北郊尤家庄二十号战国墓发掘简报》,《文物》2004年第1期。

[29]张震泽:《扬雄集校注》,上海古籍出版社1992年,第28页。

[30]东汉·班固:《汉书》,中华书局1962年,第3070、3071页。

[31]贵州省博物馆:《贵州清镇平坝汉墓发掘报告》,《考古学报》1959年第1期。

[32]〔日〕梅原末治:《支那汉代纪年铭漆器图说》,京都桑名文星堂1944年。

[33]〔日〕梅原末治:《蒙古ノイン·ウラ発見の遺物》,东京,1960年。

[34]湖南省文物考古研究所、永州市芝山区文物管理所:《湖南永州市鹞子岭二号西汉墓》,《考古》2001年第4期。

[35]据漆器铭文,铜釦鎏金工艺在汉代除被称为“黄涂”外,还被称为“金釦黄涂”与“黄釦”,如扬州邗江宝女墩新莽墓出土的两件鎏金铜釦漆盘分别针刻文字:“元康四年,广汉护工卒史佐(?)上(?)、工官长意、守丞建、令史舜。漆泡髹工顺食邑金釦黄涂工护都、画工隶谊、㳉工马年造”和“[乘][舆]髹㳉画纻黄釦斗饭槃。元延三年,供工工彊造,画工政、涂工彭、㳉工章,护臣纪、啬夫臣彭、掾臣承主,守右丞臣放、守令臣省”。参见扬州博物馆、邗江县图书馆《江苏邗江县杨寿乡宝女墩新莽墓》,《文物》1991年第10期。

[36]晋·司马彪撰、梁·刘昭注补:《后汉书·祭祀志》,中华书局1965年,第3195页。

[37]东汉·卫宏:《汉旧仪》,见《四部备要·史部·汉官六种》,上海中华书局据金坛刻本校刊,第15页。

[38]广东省文物管理委员会、中国社会科学院考古研究所、广东省博物馆:《西汉南越王墓》,文物出版社1991年,第132、139、140页。

[39]陕西省考古研究院:《汉阳陵帝陵东侧11~21号外藏坑发掘简报》,《考古与文物》2008年第3期。

[40]长沙市文物考古研究所、望城县文物管理局:《湖南望城风篷岭汉墓发掘简报》,《文物》2007年第12期。

[41]山东省淄博市博物馆:《西汉齐王墓随葬器物坑》,《考古学报》1985年第2期。

[42]长沙市文物考古研究所、长沙简牍博物馆:《湖南长沙望城坡西汉渔阳墓发掘简报》,《文物》2010年第4期。

[43]湖南省博物馆、中国科学院考古研究所:《长沙马王堆一号汉墓》,文物出版社1973年,第82页。

[44]安徽省文物工作队、阜阳地区博物馆、阜阳县文化局:《阜阳双古堆西汉汝阴侯墓发掘简报》,《文物》1978年第8期。

[45]中国社会科学院考古研究所、河北省文物管理处:《满城汉墓发掘报告》,文物出版社1980年,第148、300-306页。

[46]南京博物院、盱眙县文广新局:《江苏盱眙县大云山西汉江都王陵一号墓》,《考古》2013年第10期。

[47]咸阳地区文管会、茂陵博物馆:《陕西茂陵一号无名冢一号从葬坑的发掘》,《文物》1982年第9期。

[48]西汉·桓宽撰、王利器校注:《盐铁论校注》,中华书局1992年,第351页。

[49]山东省文物考古研究所:《山东日照海曲西汉墓(M106)发掘简报》,《文物》2010年第1期。

[50]扬州博物馆:《江苏邗江姚庄101号西汉墓》,《文物》1988年第2期。

[51]安徽省文物考古研究所:《天长三角圩墓地》,科学出版社2013年,第126-129页。

[52]安徽省文物考古研究所、天长县文物管理所:《安徽天长县三角圩战国西汉墓出土文物》,《文物》1993年第9期。

[53]徐州博物馆、南京大学历史学系考古专业:《徐州北洞山西汉楚王墓》,文物出版社2003年,第132、133页。

[54]南朝宋·范晔撰、唐·李贤注:《后汉书·皇后纪·和憙邓皇后》,中华书局1965年,第422页。

[55]秦大树:《宋元明考古》,文物出版社2004年,第278页。

[56]陕西省考古研究院、法门寺博物馆、宝鸡市文物局、扶风县博物馆编著:《法门寺考古发掘报告》,文物出版社2007年,第223页。

[57]浙江省文物考古所、浙江省博物馆、杭州市文物考古研究所、临安市文物馆:《晚唐钱宽夫妇墓》,文物出版社2012年,第113页。

[58][60]苏州市文管会、吴县文管会:《苏州七子山五代墓发掘简报》,《文物》1981年第2期。

[59]冯汉骥:《前蜀王建墓发掘报告》,文物出版社2002年,第59、60页。

[61]陈晶、陈丽华:《江苏武进村前南宋墓清理纪要》,《考古》1986年第3期。

[62]常州市博物馆:《江苏常州北环新村宋木椁墓》,《文物》2001年第2期。

[63]蔡玖芬编:《文艺绍兴——南宋艺术与文化·器物卷》,台北故宫博物院2010年,第191页,图版Ⅲ-63。

[64]南宋·李焘:《续资治通鉴长编》,中华书局1985年,第2789页。

[65]安徽省文物考古研究所、南陵县文物管理所:《安徽南陵铁拐宋墓发掘简报》,《文物》2016年第12期。

[66]高振卫、邬红梅:《江苏江阴夏港宋墓清理简报》,《文物》2001年第6期。

(责任编辑:张平凤;校对:朱国平)

An Investigation into Kouqi(Metal-Mount Vessel)

LIU Fang-fang

(School of History,Nanjing University,Nanjing,Jiangsu,210023;Suzhou Municipal Institute of Archaeology,Suzhou,Jiangsu,215005)

The kouqi(metal-mount vessel)is acategory of objects named after its decorative techniques. It conventionally refers to the Lacquerware which is mounted by metal bands on the rim,bottom,belly,or corner parts,or installed with metal accessories such as knobs,rings,hand les,feet,or knock-holders.The kouqi was invented in Western Zhou,and prelim inarily developed in the Warring States and Qin dynasty.It was widely app lied in the Han dynasty and got its revival in the Song dynasty.The development of kouqi had a close tie with the transformation of the lacquered materials.In addition to wood Lacquerware,the tech⁃nique of kouqi has also been infrequently app lied on jades,glassware,tortoise-shells,and ivory wares.lac⁃quer and porcelain kouqi-s are two most commonly seen categories.Porcelain kouqi-s emerged in the Tang dynasty and flourished in the Song dynasty.A fter the Song,it was significantly declined.

Lacquerware;kouqi

K875

A

2017-02-06

刘芳芳(1979—),女,南京大学历史学院博士后、苏州市考古研究所副研究馆员,主要研究方向:汉唐考古、古代漆器。

2016年国家社会科学基金一般项目“江淮地区出土汉代漆器的考古学研究”(批准号:16BKG016)。