隋唐命妇冠饰初探

——兼谈萧后冠饰各构件定名问题

王永晴王尔阳

(1.中国古代装束复原团队上海 201108;2.南京大学文学院江苏南京 210046)

隋唐命妇冠饰初探

——兼谈萧后冠饰各构件定名问题

王永晴1王尔阳2

(1.中国古代装束复原团队上海 201108;2.南京大学文学院江苏南京 210046)

在相当长的一段时期内,唐代以前有关命妇礼冠的记载,缺少足够的完整文物与图像资料。不过,类似文物的出土与发现,最近几年开始增多,尤其隋炀帝萧皇后冠的完整出土与修复、复原,为人们提供了又一例隋唐命妇冠饰实证。对照研究历史文献与包括此冠在内的出土实物,可对隋唐时代命妇冠饰历史发展源流,作出更为具体的考证,如传世文献中语焉不详的宝钿、花树、蔽髻等究竟外形如何,博鬓、钿钗等的发展演变,并可对萧后冠饰本身的主要构件定名、形态及组合方式作进一步推测。

隋唐 命妇冠饰 萧皇后冠 宝钿 花树 蔽髻 博鬓 钿钗

在中国古代文化史上,隋唐时代早已被公认为不可忽视的一座高峰。论及其服饰制度,也正得以进一步增补汉晋时所未详,又开宋明冠服之先河。精致巧丽的头饰,就是隋唐时代服饰制度中贵族女性礼服的重要构成部分之一。以往由于文献记载的简略与出土文物资料的缺乏,尚难以对此作具体直观的探讨,遑论传世文献与地下文物的相互参照。而今江苏扬州曹庄隋炀帝萧皇后墓,出土了一组完整的隋唐皇后冠饰。经过陕西考古研究院修复后,初步展现出彼时一整套皇后冠饰的组合方式,遂令这个问题具备了进一步研究的可能。

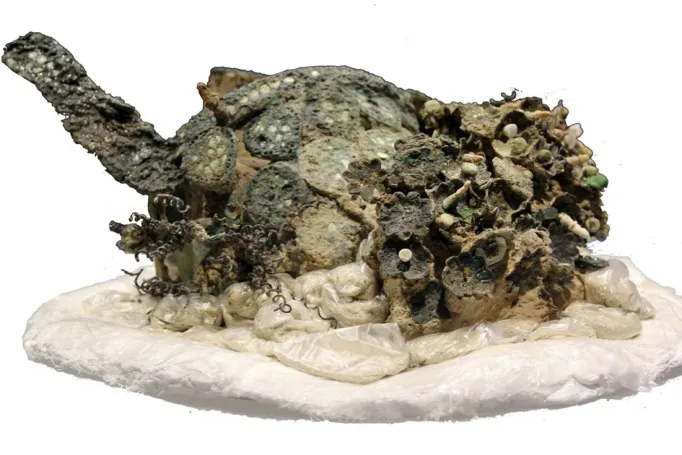

图一//萧皇后冠实物

萧皇后冠及其附属首饰构件的文物实物、陕西考古研究院制作的仿制品,皆陈列于扬州博物馆“花树摇曳钿钗生辉——萧后冠实验考古与保护成果展”。其具体形态为:金属条围成冠体基座,其上饰十二枚“莲瓣形饰”、若干簇“花树”;莲瓣形饰下方为一长条形饰,长条形饰两头各延展出一枚“博鬓”(图一)[1]。与冠同出的饰件,又有十二枚金属长钗。

历史文献记载中的隋唐命妇冠饰,涉及到对“宝钿”、“花树”、“蔽髻”、“博鬓”、“钿钗”等构件的描述。今谨以近年出土的相关各类文物实物为例证,再对照参酌传世文献,考证隋唐时代命妇冠饰的源流,并对萧皇后冠饰各组件的定名问题加以探讨。

一、宝钿与花树

以头上插戴花饰数量来区分贵族女性等级的做法,起源较早。

东汉时,皇后谒庙、亲蚕时的首服“步摇”已有“一爵(雀)九华(花)”[2]之制,其具体形象有出土文物可加以对照。如甘肃省文物考古研究所收藏的一件汉代金花饰(图二)[3],基座为四枚披垂的花叶,其上探出八枝细长曲折的花枝。其一顶端立一小鸟,嘴衔一枚圆薄的金片;其余枝头则或结花苞,或展花朵,四朵花的花瓣端头亦以小圆环挂一金叶,只是现仅存三片,其余缺失。这朵“一爵七华”的金花等级略低,汉代皇后首服中金花的形态,据此却得以推知大概。又如甘肃张掖高台地梗坡魏晋四号墓出土的一件金花[4],其形为五枚长叶合抱五枝细茎,茎上穿着金箔剪制的小花,有花无爵,等级更低了。

《宋书》中,引晋《先蚕仪注》记晋时皇后有“十二䥖”,其余命妇头饰之花数则各依其身份加以增减,有“七䥖”、“五䥖”、“三䥖”之差[5]。成书时代稍晚的《晋书》所载与《宋书》基本一致[6]。䥖或曰钿,《玉篇》:“金花也。”[7]这时的“钿”,应是东汉时的金花演变而来。但原本东汉时的“步摇”在晋时也仍旧作为皇后的首服存在着,具体形制为“八雀九华”[8]。“华”、“钿”并举,可见此时二者已出现了明确的区分。

东晋贵族墓葬的考古发掘中,出土的金花有两类[9]。一类是光素的金薄小花瓣,大约便是延续东汉旧制的“华”;另一类是六瓣形花,则应是“钿”,形态较前者更大,其上也已踵事增华,攒焊金粟以勾勒出花瓣与花蕊的形态,镶嵌有各式宝石。只是出土时宝石多已脱落,仅在花钿上有见嵌宝的基座[10]。

北齐大体承袭了北魏自孝文帝太和改制后所形成的礼制。武成帝高湛河清年间(362—365年)确定的北齐舆服制度中,皇后礼服头饰仍与晋同,为“假髻,步摇,十二钿,八雀九华”[11]。而“内外命妇从五品已上”所佩戴的头饰,“唯以钿数、花钗多少为品秩”[12](详见下文)。魏齐时代“钿”与“华”的具体形态可参实物不多。仅稍早的一例,见于河北磁县东魏茹茹(柔然)公主叱地连墓(其夫即为后来的北齐武成帝高湛)。此墓虽已遭盗掘,但仍出有一枚金饰,整体形作莲花侧瓣状,表面密饰花蔓,其间又莲花化生童子及伎乐天人各一、鹦鹉一双,镶嵌珍珠、琥珀和宝石(图三)[13];此外又有45枚小小的金花片饰[14]。彼时“钿”与“华”的具体形态之分,大约即前者为钿、后者为华。

图二//甘肃文物考古研究所藏汉代金步摇花饰

图三//茹茹公主墓出土嵌宝花蔓飞天莲瓣形金钿

同时期的北周为在文化上自我标举,与南朝、北齐争夺华夏“正统”,则在名义上刻意追摹礼经古制,与其竞争对手有着明显的区别[15]。在贵族女性礼服头饰方面的表现,是抛弃了东晋南朝发展至魏齐的“钿”,却遥参汉制,纯以古早的“华”这种头饰来区分女性等级,“皇后华皆有十二树。诸侯之夫人,亦皆以命数为之节。三妃、三公夫人已下,又各依其命。一命再命者,又俱以三为节”,三妃、三公夫人“华皆九树”[16]。可知北周的华作“树”状。

杨隋代周,详审其冠服礼制,女性头饰的制度,主要渊源仍自北周,是以头饰“花树”的数量来区分女子等级。“皇后首饰,花十二树”,其下各有差等。然而《隋书》又云隋文帝“将改周制”、“于是定令,采用东齐之法”[17]。据此推想,大约此时贵族女性的礼服头饰,兼取东西,既有北周之“华树”,又有北齐之“钿”。

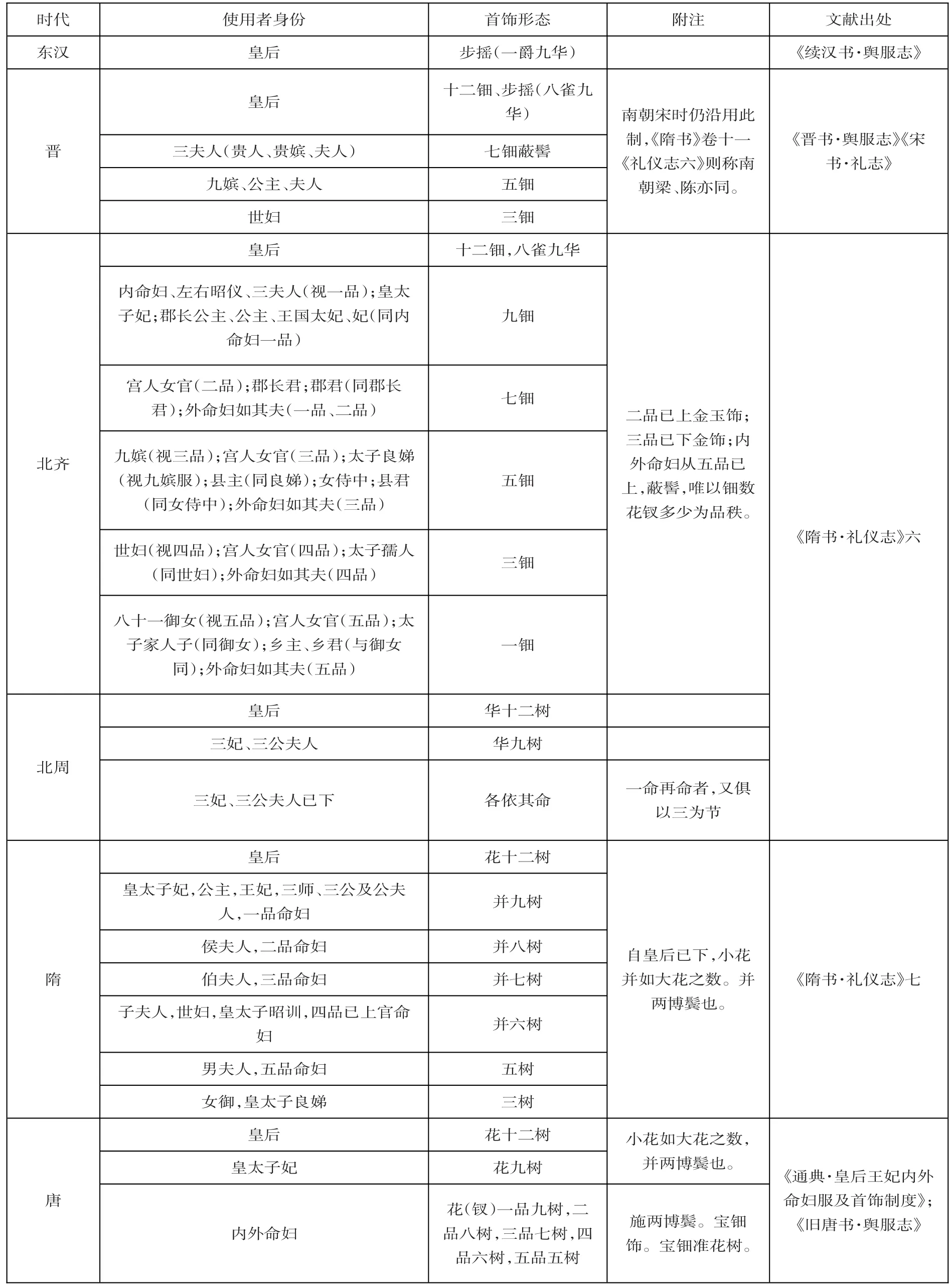

唐朝初建,“车、服皆因隋旧”。直到武德七年(624年)颁布《衣服令》,才对贵族女性穿着礼服时佩戴的头饰进行了相应规定,“大唐武德中制令,皇后袆衣,首饰花钗十二树,余各有差”[18]。开元年间编成的《大唐开元礼》对服制作了进一步规范,然而女性礼服头饰部分未有大变。这类与女性礼服搭配的头饰的记录,并见于《唐六典》。《通典》及新旧《唐书》之《车(舆)服志》均以前述几种文献为蓝本加以撮引,记录大致类似(表一)。

《通典》卷一百八《皇后王妃内外命妇服及首饰制度》、《旧唐书·舆服志》记唐代皇后服袆衣、鞠衣时首饰“花十二树”;皇太子妃服褕翟、鞠衣时首饰“花九树”;内外命妇服翟衣时,头饰花树亦各有差等,“一品九树,二品八树,三品七树,四品六树,五品五树”云云[19]。然而,“花”与“钿”却又一次同时出现在了内外命妇的礼服头饰中,亦即所谓“宝钿准花数”[20]。此时“花树”与“宝钿”的形态,对照文物便可以知晓。

1.宝钿

表一//汉唐间贵族及宫廷女性礼服头饰形态异同简表

隋唐人常说的“宝钿”,所指乃是镶嵌各式珠宝的片状花饰。如唐释慧琳《一切经音义》卷第七十九注《经律异相》卷第二十四“间钿”条曰:“《考声》云:以珍宝厕填也。装饰也。”[21]法门寺地宫出土衣物帐记物有“第二重珷玞石函一枚,金筐宝钿真珠装”、“第三重真金函一枚、金筐宝钿真珠装”,对照出土实物来看,两件宝函的盖顶及四壁均以金丝盘作花

形,再嵌入红绿宝石与珍珠[22]。由此本时期宝钿之形得以确知。

目前考古出土的几组隋唐女性的冠饰中,也能见到宝钿的身影。只是由于它们都属礼服首饰,受到礼制所限,往往形制相近。其底面为圆形或莲瓣形的金片,其上再以金粟粒与金丝作出各式花形的“钿筐”,以便嵌入各色珍珠宝石。

如萧皇后冠正面镶嵌[23]的十二枚宝钿,均作莲瓣形,呈五枚、四枚、三枚三排相间排列成一座三层莲台。每一枚宝钿中央均是宝石镶嵌的花朵,周围再以珍珠围起一道边框。

同型宝钿亦见于西安马家沟唐阎识微夫妇墓。阎识微夫妇合葬于神龙二年(706年),夫人裴氏之头饰有六枚莲瓣形钿(图四,其中四枚为莲花正瓣形,两侧各一枚为莲花侧瓣形)[24],排列作一座单层莲台。同类的宝钿,亦见于宁夏固原南郊隋大业六年(610年)史射勿墓[25]、西安西郊西安仪表厂唐代金器窖藏(图五)[26]。香港承训堂亦藏有二枚莲瓣形大钿与五枚莲瓣形小钿[27]。

陕西咸阳初唐武德四年(621年)入葬的贺若氏,其墓出土的头饰中,现存有一枚莲花正瓣形大钿并七枚圆钿[28]。湖北安陆王子山唐吴王妃杨氏墓(杨氏应亡在唐贞观年间)虽早期已遭破坏,又屡遭盗掘,仍出有五枚与贺若氏极其类似的圆钿[29]。贺若氏为隋蜀国公独孤罗(独孤皇后长兄)之夫人,杨氏为唐吴王李恪之妃,二人身份等级接近,所处时代亦近,用到相似的头饰当属应然。

图四//阎识微夫人裴氏头饰中的宝钿细节图

初唐李寿墓所出石椁内,有三排身着盛装的女子形象,皆为线刻。其中数女头上便饰有一枚莲瓣形大钿(图六)[30],其外形与贺若氏墓所出同类文物可互相参证;围绕大钿上方周围,再生出簇生的小花来。这种花、钿的组合形态,亦见于香港沐文堂收藏的一枚唐代“金步摇冠”[31],中央的莲瓣形大钿以两片金片合成,中空,其上开口插入簇生的花朵与叶片。宝钿背面压印双凤纹,正面钿筐中尚残存有珍珠与绿松石装饰。

2.花树

隋唐命妇冠饰中花树的形态,大约是直接继承自北周、与汉魏遥相呼应的式样。

保存完好的北周-隋的“花树”式头饰,目前仅见于陕西西安隋大业四年(608年)李静训墓所出的“金银珠花头钗”(图七)[32],其形下为三脚之钗,上为金片卷成的圆台,圆台上复又有二卷环,分别生出一簇簇花枝,再饰以金银箔剪成、以珍珠为花蕊的六瓣小花。这类小花的形态,竟与甘肃张掖高台地梗坡魏晋四号墓所出的金花颇为类似。只是小花数量进一步增多,又于花间装饰宝石、珍珠镶嵌的小花蕾与三角形金荷叶、长幡形的金摇叶,其上更以金丝、珍珠编制出一只扑花的飞蛾。

这类下端有钗的花树,在隋唐时一直存在,大约可以直接佩戴于发髻之上。如河南偃师唐墓出土的《薛丹夫人李饶墓志》上记载,元和元年(806年)李夫人朝见王太后时便是“夫人服品服,首钗六树”[33]。

图五//西安仪表厂唐代金器窖藏所出宝钿及博髻残件

图六//李寿墓石椁内壁线刻盛装女子图像局部

但若命妇等级更高,众多花树钗插戴过程繁琐,发髻也难以容纳。当时人采用了更为简易省事的做法,即如萧皇后冠饰上所呈现的,花树不加钗脚,而是以簇状排列于“蔽髻”之上(对“蔽髻”的考证详见下文)。每簇花树中央,为一嵌宝的六瓣小花钿;花瓣间亦各嵌一枚珍珠;周围的花朵为金属质地,再以汉白玉作花蕊。花蕊的形态亦各不相同,有桃形、截锥形、站立小人形等状态。有的花朵侧边亦悬有与李静训头饰类似的长幡形摇叶。

在考古发现中,等级较高的唐墓中亦多出土有这类花树的组件(表二)。诸如陕西礼泉新城长公主墓[34]、富平节愍太子墓[35]、西安金乡县主墓[36]等,均出土有类似的鎏金铜花饰及琉璃花饰残件。湖北郧县唐濮王李泰王妃阎婉墓[37]、湖北安陆王子山唐吴王妃杨氏墓也有各式零落的花叶。且此时的花树间,穿插饰有各式金玉质地的小鸟,似应是沿用汉晋时“爵”、“华”相搭配的制度,只是由于文献所未详,尚难以具体地对照考证。

二、蔽髻

“蔽髻”一名,源于魏晋之后,几乎贯穿两晋南北朝始终(北周除外)。《北堂书钞》卷一百三十五《服饰部四·假髻五十三》下,引西晋成公绥《蔽髻銘》曰:“诗美首弁,班有□□,或造茲髻,南金翠翼,明珠星列,繁华致饰。”[38]“明珠星列”即对宝钿下镶嵌珍珠宝石的文学化描述,“繁华”即繁花,“繁华致饰”为对此类文物中花树构件和其他花饰的文学化描述。受《北堂书钞》将此段文字置于“假髻”条下影响,前辈研究者往往认为蔽髻为女性所用假髻的一种;但既然蔽髻可“铭”,且成公绥称之“南金翠翼”,其质地应为金属;其所铭的这一件蔽髻,主要成分最有可能是铜,且镶嵌有“翠”,可能是翠羽。《宋书》中亦有“蔽髻”的记载。其引晋《先蚕仪注》:

皇后十二䥖,步摇,大手髻,衣纯青之衣,带绶佩。……公主三夫人大手髻,七䥖蔽髻。九嫔及公夫人五䥖。世妇三䥖。公主会见,大手髻。其长公主得有步摇。[39]

后文又称“……步摇、八䥖蔽结……皆为禁物”[40],䥖即为钿,蔽结即为蔽髻。《太平御览》卷七百一十五引《晋令》时撮录其意曰:“步摇、蔽髻,皆为禁物。”[41]初唐修《晋书》时,《舆服志》大致沿用了《宋书》记载。前述规则且沿用至刘宋,乃至之后。《隋书》记南朝梁陈宫廷、贵妇首服制度,犹言:

图七//李静训头上所戴金银珠花头钗

皇后谒庙……亲蚕……首饰则假髻、步摇,俗谓之珠松是也。簪珥步摇,以黄金为山题,贯白珠,为桂枝相缪。八爵九华,熊、兽、赤罴、天鹿、辟邪、南山丰大特六兽。诸爵兽皆以翡翠为华。……公主、三夫人,大手髻,七钿蔽髻。九嫔及公夫人,五钿;世妇,三钿。其长公主得有步摇。[42]

与前代基本无别,可知南朝首服制度一以贯之。宋齐制度后因孝文帝太和改制等因缘,传入北魏,延及北齐。《隋书》记北齐制度:

皇后玺、绶、佩同乘舆,假髻,步摇,十二钿,八雀九华。……内外命妇从五品已上,蔽髻,唯以钿数花钗多少为品秩。二品已上金玉饰,三品已下金饰。内命妇、左右昭仪、三夫人视一品,假髻,九钿……九嫔视三品,五钿蔽髻……世妇视四品,三钿……八十一御女视五品,一钿……又有宫人女官服制,第二品七钿蔽髻……三品五钿……四品三钿……五品一钿……皇太子妃玺、绶、佩同皇太子,假髻,步摇,九钿……郡长公主、公主、王国太妃、妃,纁硃绶,髻章服佩同内命妇一品。郡长君七钿蔽髻,玄硃绶,阙翟,章佩与公主同。郡君、县主,佩水苍玉,余与郡长君同。太子良娣视九嫔服。县主青硃绶,余与良娣同。女侍中五钿,假金印、紫绶,服鞠衣,佩水苍玉。县君银章,青硃绶,余与女侍中同。太子孺人同世妇。太子家人子同御女。乡主、乡君,素硃绶,佩水苍玉,余与御女同。外命妇章印绶佩,皆如其夫。若夫假章印绶佩,妻则不假。一品、二品,七钿蔽髻,服阙翟。三品五钿,服鞠衣。四品三钿,服展衣。五品一钿,服褖衣。内外命妇、宫人女官从蚕,则各依品次,还著蔽髻……[43]

可知此时服用蔽髻者,还有太子妃、妾,王国太妃、王妃,异姓封君,乃至宫人女官,相比两晋南朝,应用人群更为广泛。这一首饰也更为精密地与贵妇的具体等级捆绑在一起。

综上可知,蔽髻是两晋南北朝以降与钿密切结合的某种妇女首饰,常用于假髻的装饰,且使用者身份颇高;蔽髻钿数有严格的等级要求,各朝略有不同。由其名称推测,大约可以一定程度上遮蔽发髻,至少遮蔽一面。

表二//出土礼服类头饰的唐代墓葬

对照萧后冠饰,宝钿与花树均位于金属质地的冠形框架上,且宝钿下的长条基座,亦整齐镶嵌着珍珠宝石,并于两头各延展出花饰来。

这类能够遮蔽蒙覆发髻的、与宝钿结合紧密的冠形金属框架,尤其宝钿与其下长条基座所结合成的首饰形态,大约便是所谓“蔽髻”,至少是其一部分。唐代以前,冠为男子所用,少见女子戴冠的记载。女子所佩戴的多为假髻,文献中常见其等级区别特征即蔽髻,而蔽髻发展至隋唐,已开宋明命妇所戴冠饰之先河。

蔽髻的残件,见于宁夏固原南郊隋史射勿墓(图八)[44]、湖北安陆王子山唐吴王妃杨氏墓、西安马家沟唐阎识微夫妇墓等处。

三、博鬓

“博鬓”之名汉晋时文献中未见。直至《隋书·舆服志》记载隋朝命妇首服才首次出现了“并两博鬓”这样的记录。于其具体形态也记载得相当简略,仅稍晚的《通典》、《唐六典》等记有“宝钿饰”这般寥寥数语。只有借助古代图像及出土文物,其形态才能得以明晰。

较早的一例,见于洛阳龙门石窟北魏《文昭皇后礼佛图》[45]中。图中皇后头上所戴,正是一顶莲瓣形宝钿组成的花冠。于冠的两侧,有翻卷的装饰物生出,并且博展于两鬓,恰合“博鬓”之意。

时代稍晚的北齐东安王娄睿墓,出土有一件博鬓实物,虽已残断,其精美的嵌宝图样仍显华丽非常(图九)[46]。

及至隋唐时,一如萧皇后冠所呈现的,共有一双博鬓。博鬓上装饰宝钿、以珍珠勾勒边框。唐阎识微夫妇墓裴氏冠饰中亦有博鬓。隋唐时期其他佩戴博鬓的人物图像文献也绝非无迹可寻,譬如敦煌莫高窟188窟盛唐壁画中绘有一位头戴宝冠并于冠侧装饰博鬓的贵妇人形象[47]。

可见唐以前的博鬓,正合“博鬓”二字的含意,实当装饰于发鬓两侧,而不是如后世博鬓一般垂于头后。博鬓与其他构件的组合方式,一种是如一件传世的隋唐命妇冠饰所呈现的,在博鬓上安装簪脚,以便直接在发髻上配合其他构件插戴(图一〇)[48],这种方式大约是来源于早期命妇佩戴首饰“左右一横簪之”[49]的做法。另一种则是如萧后冠和裴氏冠一般,采用更为简便的方式,将博鬓安装在蔽髻下端长条饰件的两侧。

四、钗

图八//宁夏固原南郊隋史射勿墓出土的蔽髻残件

图九//北齐娄睿墓所出博鬓

萧皇后冠饰组件尚有十二枚钗。其中一枚是无装饰、整体铸造的长钗,其余十一枚则构造不同,是钗头与钗脚分制,且钗头装饰的钿筐形如一朵盛开的莲花,其中镶嵌有各式宝石。这十一枚钗应即是所谓的“钿头钗子”。关于钿头钗,扬之水先生已有详论,典型例证尚有湖北安陆县唐吴王妃杨氏墓出土的四枚钿头金钗[50]。其与萧皇后之钗造型基本一致。依照唐制所定,这些钗可被用于两类礼仪场合。《唐六典·尚书》中关于外命妇服的记载区分最为明显:

凡外命妇之服,若花钗翟衣,外命妇受册、从蚕、朝会、婚嫁则服之。钿钗礼衣,外命妇朝参、辞见及礼会则服之。[51]

参照其余文献记载补足内命妇服部分,可知前文所述宝钿、花树、蔽髻所组成的“花”并两博鬓,再辅以相应数量的钗,这套首饰组合可省称为“花钗”,均用于女性最为正式的场合,诸如皇后“受册、助祭、朝会诸大事(服袆衣)、亲蚕(服鞠衣)”、皇太子妃“受册、助祭、朝会诸大事(服褕翟)、从蚕(服鞠衣)”、内外命妇“受册、从蚕、朝会、婚嫁(服翟衣)”一类的场合。而“钿钗礼衣”,始见于初唐《武德令》中,用于皇后与皇太子妃“宴见宾客”、内命妇“寻常见”、外命妇“朝参辞见及礼会”一类的偏正式场合[52]。这里所谓的“钿钗”,即钿与钗组合的省称。应是减省了纷繁绚丽的花树,只以钿与钗两种首饰的数量来区分命妇等级。

五、结语

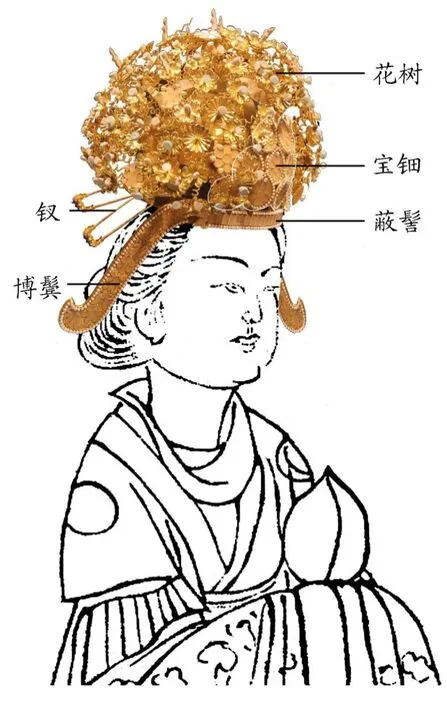

前文对萧后冠饰构件中的“宝钿”、“花树”、“蔽髻”、“博鬓”、“钿头钗”作了初步的研究探讨。由萧后冠各构件的具体形态,可见隋唐时命妇的礼服头饰,是在冠形“蔽髻”的基础上排列宝钿与簇生的花树,于两鬓侧延展出“博鬓”,再以钗对冠体加以固定和装饰(图一一)[53]。

图一 //七钿花树金蔽髻并两博鬓簪

隋唐时期,这类礼制规定的命妇冠饰,实际上杂糅了各式古制,源流不同:宝钿之制,为汉制演进至北魏、北齐的产物;花树之制,则承接于北周的刻意摹古;博鬓制度,是为北朝所开创的新风。多种装饰,齐聚于隋唐帝国重归大一统之后的萧皇后冠饰,不仅作为繁复绚丽的装饰,更包含着将江左、魏齐、北周制度熔铸一炉、开创新制的意义。

(附记:本文初稿曾蒙南京博物院左骏先生赐正,文中部分图片承友人墨玉女史、童韬先生、郭盛先生帮助,谨此申谢。)

图一一//隋唐皇后冠饰佩戴方式推测

[1]图为作者王永晴于扬州博物馆参观时拍摄。

[2][49]西晋·司马彪著、南朝梁·刘昭注补:《续汉书·舆服下》,见南朝宋·范晔著、唐·李贤等注《后汉书》附,中华书局1965年,第3676页。

[3]图自中国金银玻璃珐琅器全集编辑委员会编《中国金银玻璃珐琅器全集·金银器》第一卷,河北美术出版社2004年,第176页,图二一二。

[4]国家文物局编:《2007中国重要考古发现》,文物出版社2008年,第91页。

[5][39]南朝梁·沈约:《宋书》,中华书局1974年,第505页。

[6]唐·房玄龄等:《晋书》,中华书局1974年,第774页。

[7]南朝陈·顾野王:《玉篇》,中国书店1983年影印本,第328页。

[8]《宋书》卷十八《礼志五》记汉时制度为“八雀九华”,与《续汉书·舆服下》记载的“一爵九华”略异。

[9]如南京郭家山东晋墓M1,出土有52枚“桃形金饰片”、24枚“梅花形金饰片”。见南京市博物馆编《六朝风采》,文物出版社2004年,第182、183页。

[10]镇江博物馆:《镇江出土金银器》,文物出版社2012年,第110页。

[11][12][16]唐·魏徵等:《隋书》卷十一,中华书局1973年,第243、243、249页。

[13]邯郸市文物研究所编:《邯郸古代雕塑精粹》,文物出版社2007年,图19。

[14]磁县文化馆:《河北磁县东魏茹茹公主墓发掘简报》,《文物》1984年第4期。

[15]男性冕服制度呈现的状态更为明显。关于北朝时代男性冕服演变,阎步克先生已有宏论。见阎步克《服周之冕:周礼六冕礼制的兴衰变异》,中华书局2009年,第292页。

[17]《隋书》卷十二,第253、254页。。

[18]唐·杜佑:《通典》卷六十二,中华书局1988年,第1738页。

[19]《通典》卷一百八,第2805、2806页;后晋·刘昫等:《旧唐书·舆服志》,中华书局1975年,第1955、1956页。

[20][52]《旧唐书·舆服志》,第1956,1955、1956页。

[21]唐·释慧琳著、徐时仪校注:《一切经音义三种校本合刊·慧琳音义》,上海古籍出版社2008年,第1899页。

[22]陕西省考古研究院等:《法门寺考古发掘报告》,文物出版社2007年,彩版一一七、一二一。

[23]按:陕西文物保护研究院修复时,将此冠宝钿与博鬓并置于佩戴者脑后位置,本文作者对此略持保留意见。此冠出土时宝钿朝上,且宝钿具有区别等级的意义,宜与博鬓共同呈现于佩戴者头部正面,以彰显身份等级,而非位于背面。详见下文。

[24]西安市文物保护考古研究院:《西安马家沟唐太州司马阎识微夫妇墓发掘简报》,《文物》2014年第10期。

[25]罗丰:《固原南郊隋唐墓地》,文物出版社1996年,第15页。

[26]王长启:《西安市出土唐代金银器及装饰艺术特点》,《文博》1992年第3期。

[27]林业强主编:《宝蕴迎祥:承训堂藏金》,香港中文大学中国文化研究所文物馆2007年,第136页。

[28]文物今藏西安博物院。

[29]孝感地区博物馆、安陆县博物馆:《安陆王子山唐吴王妃杨氏墓》,《文物》1985年第2期。

[30]李寿石椁现藏西安碑林博物馆。图为作者博物馆参观所见并摄影。

[31]孙机、关善明:《中国古代金饰》,香港沐文堂美术出版社2003年,第337页。

[32]中国社会科学院考古研究所:《唐长安城郊隋唐墓》,文物出版社1980年,第18页。图自陕西省博物馆编《隋唐文化》,学林出版社1997年,为书前彩页7下图。

[33]赵会军、郭宏涛:《河南偃师三座唐墓发掘简报》,《中原文物》2009年第5期。此条承南京博物院左骏先生告知。

[34]陕西省考古研究所等:《唐新城长公主墓发掘报告》,科学出版社2004年,第58—67页。

[35]陕西省考古研究所、富平县文物管理委员会:《唐节愍太子墓发掘报告》,科学出版社2004年,第135页。

[36]王自力、孙福喜:《唐金乡县主墓》,文物出版社2002年,第76—79页。

[37]湖北省博物馆、郧县博物馆:《湖北郧县唐李徽、阎婉墓发掘简报》,《文物》1987年第8期。

[38]唐·虞世南著、清·孔广陶校注:《北堂书钞》,学苑出版社2015年,第388页。

[40]《宋书》,第518页。按:原文作“八䥖、蔽结”,标点为本文作者所改。由前文可知,蔽髻与宝钿结合紧密,乃至宝钿极可能本即成套“蔽髻”的一部分。其区分等级者,除皇后十二钿外,其余内外命妇所用宝钿均为单数。则八钿蔽髻云云为当时官方禁用,恐因其系所谓“服妖”,而非一般意义上的僭越。

[41]宋·李昉等:《太平御览》,中华书局1960年,第3175页。

[42][43]《隋书》,第236、237,243、244页。

[44]图引自宁夏固原博物馆编《固原文物精品图集中》,宁夏人民出版社2012年,第235页。

[45]文物现藏美国纳尔逊艺术博物馆。

[46]山西省考古研究所、太原市文物考古研究所:《北齐东安王娄睿墓》,文物出版社2006年,彩版一五七。

[47]敦煌研究院(谭蝉雪)主编:《敦煌石窟全集24服饰画卷》,商务印书馆2005年,第127页,图112。

[48]图转引自陆建芳主编《中国玉器通史三国两晋南北朝卷》,海天出版社2014年,第160页。

[50]扬之水:《中国古代金银首饰》,紫禁城出版社2014年,第85页。

[51]唐·李林甫等:《唐六典》,中华书局1992年,第119页。

[53]图中冠饰部分为作者参观扬州博物馆所见并摄影。人物图像为作者摹绘自陕西汉唐石刻博物馆“大唐皇帝皇后供养”经幢构件线刻。

[54]《隋书》卷十一《礼仪志六》记北齐制度时“县主”有两见,一称“郡君、县主,佩水苍玉,余与郡长君同”;一称“县主青朱绶,余与良娣同”。按:同卷前文以郡长君玄朱绶,章佩同于公主(参见第243页),而后文又称“县主青朱绶”,则县主至少在“绶”这一项上,也不可能同于郡长君。两处记载存在矛盾,而县主等级当低于郡君,“郡君、县主,佩水苍玉,余与郡长君同”句中“县主”恐为衍文,因此表中采用县主“余与良娣同”的说法。

(责任编辑:张平凤;校对:黄苑)

Hair Ornaments of Titled Women in the Sui and Tang Dynasties:Also a Discussion on the Naming of the Accessories of Empress Xiao’s Crown

WANG Yong-qing1WANG Er-yang2

(1.China Ancient Costumes Restoration Team,Shanghai,201108; 2.School of Liberal Arts,Nanjing University,Nanjing,Jiangsu,210023)

For a considerable long time,there had been a lack of intact relics and graphic materials sup⁃portingthe recorded information of hair ornaments of the titled women in the Tang dynasty.Relics of this kind have been increasingly discovered and unearthed in the recent years.The unearth and restoration of the crown of Empress Xiao,wife of Emperor Yang of the Sui dynasty provides a new illustration.More detailed investigations into the history of the hair ornaments of the titled women in the Tang dynasty toward,for exam⁃ple,the forms and designs of the hair ornaments vaguely recorded in historical documents,the historical transformation of bobin and dianchai may be reasoned out.The nam ing and assemblage of the major accesso⁃ries of Empress Xiao’s crown can be further studied.

Sui and Tang dynasties;hair ornaments of titled women;Empress Xiao’s crown;baodian; huashu;biji;bobin;dianchai

K871.43

A

2016-12-29

王永晴(1994—),男,中国古代装束复原团队成员,主要研究方向:中国古代服饰。

王尔阳(1986—),女,南京大学文学院中国古代文学专业2013级博士研究生,主要研究方向:中古文学、文化与思想史。

2014年度国家社科基金艺术学项目“中国古代首饰史”,项目序号:14BG081;2014年度柒牌非物质文化遗产研究与保护基金一般项目“中国传统首饰文化研究”,(2014年)立项第01号。