二代流动人口

段成荣+靳永爱��

摘要:“新生代流动人口”或“新生代农民工”的提法将随着时间的推移越来越不符合现实情况的需要,本文在全面梳理国外二代移民研究成果的基础上,提出“二代流动人口”的概念和划分方式,通过与现有的“新生代流动人口”从理论上进行对比论证了“二代流动人口”群体在未来流动人口研究中的重要意义,最后为人口普查和各项有关流动人口的专项调查提供了数据采集方法上的建议,并提出了未来一些相关的研究议题。

关键词:新生代;二代流动人口;融合理论

中图分类号:C92-05文献标识码:A文章编号:1000-4149(2017)02-0042-13

DOI:103969/jissn1000-4149201702005

收稿日期:2016-05-05; 修订日期:2016-12-28

基金项目:2011年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“第二代移民研究”(11JJD840002)。

作者简介:段成荣,法学博士,中国人民大学人口与发展研究中心教授;靳永爱,法学博士,中国人民大学人口与发展研究中心讲师。靳永爱为本文的通讯作者。

一、问题的提出

流动人口规模急剧增长是改革开放30多年来我国经历的一个重要社会变迁现象。20世纪80年代初期第三次全国人口普查时,我国流动人口规模仅为657万[1],而到2015年已经增长到247亿[2],增加了约37倍。伴随着规模的增长,流动人口内部也出现了一些重要的变化,新的群体逐渐进入人们关注的视野,比如流动儿童、流动女性、流动人口配偶等。在针对流动人口各个子群体的研究中,新生代农民工是近年来学术界及社会各界讨论的热点。在中国知网上以“新生代农民工”为关键词进行查询,研究文献达6400余条,2016年截至投稿为止文献已经超过了300篇。而2010年在中央1号文件《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》里面特别提到“采取有针对性的措施,着力解决新生代农民工问题”。可见,社会各界都高度关注新生代农民工问题

需要说明的是,新生代流动人口/农民工两个概念在目前文献中都混合使用,本文不做特别区分,遵照文献原文表述,有的地方使用“流动人口”,有的地方使用“农民工”,本文作者倾向于表述为“流动人口”。。

那么,新生代农民工是指哪一个群体?有什么特征让它从流动人口中独立出来成为一个单独的问题?为什么受到如此广泛的关注?要回答这些问题,首先必须清楚界定这一群体。王春光提出农村流动人口已出现代际变化,与20世纪80年代的流动人口相比,90年代的流动人口在流动动机和其他许多社会特征上呈现很大的不同,他从社会认同的角度,提出新生代农村流动人口概念[3]。这个群体最大的特征就是既无法认同城市社会,又减弱了对农村社會的认同。所以,按照王春光的研究,新生代流动人口是“出生于20世纪70年代末80年代初,成长和受教育于80年代,基本上于90年代外出务工经商”的一个年轻群体,他们的年龄普遍较小[3]。罗霞、王春光在研究新生代农村流动人口的外出动机及行动选择时,将这一群体界定为“20世纪90年代从农村外出务工经商,年龄在25岁以下的流动人口”[4]。刘传江进一步界定“1980 年以后出生、20 世纪90 年代后期开始进入城市打工的农民工”为第二代农民工。全国总工会在《关于新生代农民工问题的研究报告》中将新生代农民工界定为“出生于20世纪80年代以后,年龄在16岁以上,在异地以非农就业为主的农业户籍人口”[5-6]。由于数据操作上的方便性,“1980年出生”成为普遍使用的界定方法,多数研究都以此为标准分析新生代农民工。因为涉及就业研究,年龄下限一般设定在16岁。2011年原国家人口和计划生育委员会开展的流动人口动态监测调查专门调查了新生代农民工,调查对象是“在本地居住一个月及以上,非本区(县、市)户口,16—31周岁流动人口”。

对新生代流动人口的界定已经基本定型,界定标准考虑了以下几个因素:年龄——较年轻;流动时间——20世纪90年代以后;社会认同——对城市和农村的认同感都不高。然而,随着时间的推移,我们发现,这种以出生年份和年龄界定的方式存在的问题越来越多。首先,以出生年份界定会导致时间越长所纳入的人越多。2010年新生代农民工为16—30岁人口,那么2015年则是16—35岁人口,2020年将是16—40岁人口。随着年份的推移,最后所有流动人口都会被包含进来。这显然不符合提出“新生代”概念的初衷。之所以关注新生代,是因为这一批流动人口与老一代相比,因为年龄较年轻以及特殊的社会环境,他们有着单独的特点,存在特殊的问题。

其次,考虑到新生代群体年龄上应该是年轻的群体,如果以年龄来界定,如将16—30岁年龄段的流动人口界定为新生代流动人口,也存在问题:一是年龄界限上几个相邻的年龄很难说他们的特征有很大差异,比如30岁与31岁;二是随着时间的推移,当目前的新生代完全替代老一代成为流动人口主体后,以后的“新生代”将与现在的新生代有很多共同特点;三是在不同的年份新生代群体不同,同一个人在今年是新生代研究对象到明年就被排除在外了,这也是很不合理的。

再次,目前在对新生代流动人口特征研究方面,主要通过与老一代对比说明,比如在工作、收入、社会认同等方面的差异。但是,完全将这种差异归因于“新生代”的身份是不太合理的,这种归因忽略了年龄和流动时间的影响,即在生命历程的不同阶段,会存在差异。随着年龄的增长和在流入地时间的增长,他们的状况可能会有所改观。过分强调这一群体可能导致忽视整个流动人口的问题,因为已有研究提到的大多数问题实际上可能是我国整个流动人口群体所面临的问题。

有学者已经意识到新生代农民工划分存在的问题,在研究中提出了新的划分方式。比如,段成荣、马学阳以出生年代将农民工分为新生代、中生代和老一代,提出划分代际的“出生年代”标准是动态的,在不同年份需要重新界定“出生年份”,但不同代际年龄段可以保持不变[7]。梁宏根据父母的流动经历将新生代划分为第二代农民工(父母有流动经历)和非第二代农民工,同时还根据少年时期的流动经历进一步将第二代农民工划分为流动一代和留守一代[8]。王春光在分析新生代农民工面临的困难与挑战的时候也提到了“第二代农民工”[9]。张庆武等从新生代群体中分离出16岁以前就来到北京并在北京居住5年以上的流动人口,分析了流动人口二代务工人员的群体特征[10]。这几个研究是对已有新生代农民工研究的补充,是意识到简单划分存在问题后进行的改进。不管划分方式如何,归根结蒂归纳的

是流动人口中特征最明显和问题最多的群体。

然而,无论是目前关于新生代流动人口的界定还是一些学者的改进,从本质上讲,主要是从年龄大小角度对流动人口进行划分。这里忽略了一个流动人口分层的根本问题,就是城乡生活经历在分层中的作用。换句话说,流动人口中应有两部分人,一是出生于、成长于农村成年后流入城市的,他们与“老家”农村有千丝万缕的联系,尽管他们也期待彻底融入城市,但基于各种客观现实原因,他们还有很大的可能性离开城市返回农村。迄今诸多与流动人口相关的政策和制度安排,也是基于这部分人返回农村可能性较大甚至鼓励他们返回农村而进行设置的,我们简称这部分流动人口为成长于农村的流动人口。在我国流动人口大规模增长的前20多年里,成长于农村的流动人口占绝大多数,但他们的相对份额正在逐渐减小,取而代之的是另一部分人。他们要么完完全全出生在城市,成长于城市,要么虽然出生在农村但自小随父母进城,在城市里长大。我们简称为成长于城市的流动人口。

目前关于“新生代”的界定基本是针对成长于农村的流动人口,不管他们多么年轻,因其农村成长背景,自然与农村有明显的联系,有返回农村的可能性,现行一些鼓励流动人口的制度安排,在他们身上可能产生作用。但是,这样的界定方法则完全不能反映“成长于城市的流动人口”这一近十年来迅速增长的流动人口新群体。这个新群体完全或几乎完全与农村失去了联系,他们的全部或接近全部的成长过程和经历基于城市,其未来也必然而且只能在城市,现行基于返回农村的制度安排对他们没有意义,必须进行重新设计。概念的设计,必须反映客体的本质属性,本文认为“新生代”概念一方面随着流动人口年龄的增长而在表面上已经越来越不能概括年轻一代流动人口的本质属性,更为重要的是,该概念从根本上不能揭示越来越多“生于城市,长于城市”的流动人口的本质特征。因此,我们认为,完全有必要引入新的概念以替代原有“新生代”概念,这一新概念就是“二代流动人口”。

本文在回顾国外二代移民研究理论的基础上,借鉴二代移民理论和研究成果,构建新的“新生代”概念,提出“二代流动人口”概念,比较现有的“新生代流动人口”和我们提出的“二代流动人口”在特征上的差异,并利用普查数据和国家卫生和计划生育委员会的流动人口动态监测数据初步分析“二代流动人口”的特征,最后试图为未来的调查和研究议题提供建议。

二、国外二代移民理论研究及启示

国外二代移民研究有着悠久的历史,已经发展出了较完整的理论体系,并且有大量的实证研究。国外的“二代移民”概念类似于我们提出的“二代流动人口”,他们都是受到父母迁移/流动影响的下一代。通过回顾梳理国外二代移民研究,可以为本文“二代流动人口”概念的提出和构建奠定理论基础和提供重要启示。

1.理论回顾

20世纪90年代以来,二代移民研究在國外一直是一个热点领域。早在20世纪80年代国际上就有青年移民(中间大部分是二代移民)引发的骚乱,例如2005年巴黎骚乱,2011年伦敦暴乱,2013年瑞典斯德哥尔摩骚乱。这引起了政策制定者和研究者的广泛关注。二代移民的大规模出现及问题凸显也催生了对融合理论的探讨和再思考。

传统融合理论最早由芝加哥学派提出,对代际社会流动持乐观态度,认为移民通过下几代在居住上融入主流社会和职业上的发展,最终会抛弃本国文化,完全融入迁入地的主流文化,并获得同等的机会。 这一理论强调了融合过程的自然性和直线向上性[11]。华勒(Warner)和斯特罗尔(Strole)将个人因素和制度因素引入传统融合理论框架中,认为经过几代以后,移民最终会融入主流社会,但是一些制度性因素(比如社会经济地位,种族,先赋特征如肤色、所处的阶级地位、母语、信仰)和外部社会的结构性因素会影响融入的速度和主流社会的接纳程度[12]

。前期的融合理论可以被称作是“直线融合理论”(straightline theory)。戈登(Gordon)进一步将融合过程量化,并分为:文化(cultural)、结构(structural)、婚姻(marital)、认同(identificational)、态度接受(attitudereceptional)、行为接受(behaviorreceptional)、市民化(civic assimilation)等维度的融合,充分反映了融合过程的复杂性[13]。戈登(Gordon)预测,通过这些阶段的融合后,大多数少数族裔最终都会失去他们自己的独特性,与主流群体通婚,接纳和进入主流群体的社会制度机构。甘斯(Gans)和桑德伯格(Sandberg)进一步推广了经典融合理论[14-15]。

随着经济形势的变化、社会的发展和对移民融合认识的加深,传统的融合理论遭受到了一些批评。比如该理论可能将移民当成一个同质性群体了,实际上,移民内部异质性是很强的[16],理论也缺少对经济环境影响的关注[17],代际流动结果是有差异的,而并非同一向上流动。在美国的居住时间长短和代数多少对教育结果没有显著影响 [18],而且控制家庭的社会经济背景后,教育和职业还存在种族差异[19]。社会经济地位上的劣势是在被下一代复制而不是减弱[20],在美国居住的时间越长,可能越无法融入社会[21]。针对理论的这些缺陷,甘斯(Gans)进一步提出“Bumpyline theory”对原融合理论进行修正,认为虽然融合的过程不是直线的,而是一个曲线的融合形式,但对融合的最终结果仍然持乐观态度

[17,22]。阿尔巴(Alba)和李(Nee)是传统融合理论的坚定捍卫者。他们认为这种反常现象的出现是因为结构性因素变化带来的负面影响:首先,大量迁移导致主体社会没有更多的空间吸收移民。其次,“沙漏经济(hourclass economy)”使得许多低技术含量工作消失,移民向上流动的阶梯消失。再次,种族差异尤其是肤色对融合速度产生了很大的影响。融合速度的差异来源于迁移前和迁移后在人力资本、空间分布、群体规模等方面的差异。即使有融合速度上的差异,只要有足够的时间,移民最终都会融入主体社会。所以,融合作为一个概念和理论尽管受到了很多批评,但我们应该做的是修正而不是全盘否定[23]。佩尔曼(Perlmann)和瓦尔丁格(Waldinger)也对二代移民的融合持乐观态度,认为1965年以后的移民的下一代尽管可能在开始有些劣势但不会比以前的移民境遇更差[24]。因为在之前外来移民的努力下,现在的美国社会对移民的接纳度很高。“二代移民没落(Second Generation Decline)”的担忧并不是事实。

尽管有一些捍卫传统理论的研究,但也出现了一些新的理论解释移民融合现象。专门针对二代移民的社会融合,一个有影响的理论则是区隔融合论(Segmented Assimilation)。针对传统融合理论遭遇的挑战和其他理论在解释上的弱点,波特斯(Portes)和周敏提出区隔融合论。该理论认为,二代移民有三种融合模式:第一种是适应新环境,平行地融入中产阶级生活;第二种是向反方向融合,陷入永久贫穷,融入底层社会;第三种则是经济上得到改善,但保留自己的文化传统,形成移民文化[25]。周敏在之后的文章中进一步阐述和解释了理论的机制[21,26]。不同的融合模式主要是个人层面和社会(结构)层面的因素相互作用共同造成的。个人因素包括教育、期望、英语能力、居住时间等,结构因素包括种族地位、家庭社会经济地位、居住地、出生地、迁入地的经济结构和社会环境等[21,25-26]。区隔融合论得到了很多实证证据的支持。这个理论的现实意义是非常强的,可以了解到影响移民融入的机制,并提出相应的对策措施阻止移民向下融合,陷入永久贫穷[25]。跟其他理论一样,区隔融合论也遭受了一些实证的质疑和挑战[27]。有研究这认为,如果歧视是二代移民脆弱性的来源,那么结构性因素(少数民族维权运动)可能会抵消这种影响[28]。二代移民的父母从事最底层的工作,因此下一代向上流动的可能性更大,而且数据结果显示,无论是在受教育程度还是职业上,与一代移民相比,二代移民的状况都有较大的改善[29-31]。

2.启示

二代移民研究在20世纪90年代的美国受到极大的关注主要可总结为以下几个原因:二代移民规模增大,引人注目;与父辈不同,二代移民有其独特性;有关一战前的二代移民融合研究的借鉴意义也很小,因为这两个群体出现了很大的差异,比如民族构成,所处的社会经济环境等[32];二代移民的问题逐渐凸显,引发了一些社会问题。国外二代移民研究在实证中不断补充、完善现有理论,同时发展新的理论,理论研究与实证研究并行。这些研究成果,包括理论、思路和方法都是本文探索新的“二代流动人口”定义的重要基础和依据。

在大量回顾国外二代移民研究的同时,我们发现,国外对二代移民的研究有以下几个重要特点:①随着二代移民规模扩大,研究开始转向这个群体,认识到他们是未来社会的重要组成成员,他们的社会融合路径跟第一代移民不同,无论从学术研究还是政策研究角度都应该关注这个群体的发展状况。②强调生活环境对孩子成长的影响。居住隔离、贫困集中化仍然是二代移民在社会融合过程中面临的重要障碍。生活在贫困区的孩子无法享受到公平的教育资源,从而限制了他们向上流动的机会。长期生活在贫困区,还会形成反叛性质的、不利于向上流动的亚文化。③强调了家庭社会经济背景的重要影响。家庭收入、社会经济地位、父母的职业、受教育程度等对下一代的社会融合都起着重要作用。对于二代移民,家庭社会经济背景决定了他们可以选择的社区环境、学校条件以及可提供的教育资源。甘斯观察到来自社会经济背景不好的家庭的孩子在学校要获得成功遇到的困难更多,他们可能陷入永久的贫穷,因为这些移民的孩子“不会被雇去也不愿意”从事他们父母从事的那样的工作,但是又缺乏一定的工作机会、技能去做得更好[17]。④控制家庭经济背景后,移民的民族对个体社会经济状况有重要影响。在美国移民中,墨西哥移民处于最不利的地位,亚裔学生在学校表现好。劳动力市场上仍然存在对移民的歧视。⑤强调了宏观社会结构变化对二代移民的影响。传统的制造业经济为移民提供底层工作但是却有丰厚报酬,他们可以通過这个路径一步步向上流动。但是随着知识经济的到来,现在的工作需要更多的技能和教育,缺乏途径获得高质量教育的二代移民则失去了向上流动的途径。⑥与父辈不同的是,二代移民与家乡已经失去了“联系”,家乡对于他们而言是“外国”,所以他们无法回到家乡,也无法用家乡的标准来评估自己所处的状况。他们从出生时面临的就是当地的教育、消费和工资标准,当过高的期望与现实中向上流动性低相互矛盾时,可能带来沮丧和悲观,底层的这种情绪更强烈[33],未来甚至会出现更多的失业、犯罪、酗酒、吸毒以及其他和贫穷及期望过高遭受挫折后的病态现象[17],研究者将这种现象称为“二代反叛(Second Generation Revolt)”[24]。

以上这些特征都可以对应我国社会环境下的“二代流动人口”,这个群体类似国外的“二代移民”,他们在流入地出生,从小跟随父母在外流动,因为没有流入地的户口成为流动人口的一员。据国家卫生和计划生育委员会的流动人口动态监测调查数据,这一群体在流动人口中占的比例越来越大,也会对未来社会产生较大的影响。同样,他们的父母整体社会经济状况都较差,多生活在流动人口聚集区(城乡结合部),这些孩子多数只能上打工子弟学校,无法享受与其他儿童一样的教育环境。这些孩子的父母来自农村,在文化程度上与城市差异较大,在城市中生活可能遭受歧视。这些孩子与家乡联系较少,他们的生活、行为等各方面的标准都来自城市同龄人,而不是农村同龄人。所以,即使他们的各方面状况要好于农村同龄人,但因为远远落后于城市同龄人而导致他们在心理上产生失落感和沮丧感。他们想要跟城市孩子一样享受同样的教育、获得同样的工作机会,却没有途径。近几年,国内经济形势的变化对流动人口的就业产生了一些不利影响。同时,中国的经济结构也在渐渐转型,未来的产业结构对低廉劳动力的需求会下降,而更多地需要高技能人才。综上,二代流动人口这个群体很可能会成为城市的边缘群体。

三、“二代流动人口”和新生代流动人口的差异

之所以要对新生代农民工进行新的划分和界定,不仅是因为新生代农民工的界定随着时间的推移会出现很多问题,更是因为我们需要深刻理解社会分层的本质原因,深入了解哪个群体更需要关注和社会支持,以及处于弱势地位的群体其背后的原因是什么,他们可能会造成什么社会问题。二代流动人口和新生代流动人口两个群体有着很大的差异。

1.生活环境差异

我们目前所说的新生代流动人口这个群体,他们大多来自农村,多为成年后外出打工,跟城市居民在生活方式、文化风俗、思想观念、经济水平、消费水平等方方面面都有巨大的差异,他们流入城市,从事一些技术含量低的工作,收入水平低,但是他们仍然愿意留在城市工作,因为城市的工资水平与老家相比高很多。

而结合中国的实际情况,我们发现,流动人口在流入地生育、成长的孩子事实上类似于国外的“二代移民”,我们称这个群体为“二代流动人口”。二代流动人口完全在城市生活成长,受到的影响是城市环境带来的影响。布朗芬布仁勒(Bronfenbrener)的人类发展生态学模型强调环境的重要性,强调环境和心理发展的关系[34-35]。他在生态学模型中,纳入了时间系统,即强调最近过程发挥其对发展的影响效力,提出人与环境的交互活动必须稳定有规律地持续一段时间。根据这个理论,可以联想到,二代流动人口或者是从小跟随父母在外流动的儿童,他们受到的影响实际上多来源于流入地或者流动过程,而不是老家的影响,相反,从小生活在老家成年后才出去打工的新生代流动人口可能受到老家的影响更大。这些影响包括消费观念、价值观点、期望,等等。

同时生态模型提到生态转化的概念,指的是当角色或者情境,或者这两者都发生变化时,个体在生态环境中的定位会发生变化,在人的整个生命历程中都存在着生态转化。流动人口是发生生态转换的典型群体。生态转化在儿童的发展中具有特殊的作用,儿童时期,个体面临着新的活动、关系水平和角色的挑战,在学习适应的过程中,发展就随之产生了。所以,出生在流入地的儿童或从小跟随父母流动的儿童,他们在发生生态转化,而这个过程对他们未来的心理发展和其他方面发展至关重要。最近过程对发展的影响是贯穿一生的,特别是早期阶段,所以儿童时期的成长经历影响非常大。二代流动人口从小生活在流入地,这个时期的环境对其未来发展的影响不可忽视。

所以从环境角度可以看出,生活环境的特殊性决定了二代流动人口特征和问题的差异性。

2.参照对象差异

与环境相关,当生活环境不同时,个体所建立起的参照组也是不一样的。墨顿(Merton)在研究美国士兵时,提出参照组(Reference Group)的概念[36],他发现满足感或幸福感取决于他们用来比较的参照组。与经常有职位晋升的美国空军相比,职位晋升变动很少的美国步兵报告的幸福感更高,这是因为空军虽然提拔得快,但是參照于他人获得的职位,更可能出现对现状不满意的状态。而且根据已有研究,人们选择参照组的时候,更有可能选择比自己富裕的人,所以即使发生了向上流动也会产生沮丧感[37-38]。“人们不是想富裕,而是希望比他人富有”很形象地描述了人们的心理状况[39]。后来,有研究者进一步扩展参照组概念,提出目标-现实差距概念(goalachievement gap),指出幸福感还取决于期望和实际获得之间的差距,而这种差距来源于两个方面:一是与其他人比较,二是与自己的过去经历比较[40]。幸福感是收入和期望的函数[41],相对收入而不是绝对收入影响主观幸福感[42-43],而期望又依赖于与参照组对比的收入差距感[44-46]。

参照组理论给二代流动人口研究提供了重要的启示。该理论进一步证实了国外二代移民研究的实证结果——二代移民期望水平和强度高,但同时实际达成期望的能力又不足,期望与实际之间的差距导致了他们的挫败感、沮丧感,甚至对社会的不满。同样,这也适用于二代流动人口,他们长期生活在城市,参照组来源于周边的城市居民,期望与现实的巨大差距也会导致他们的相对剥夺感。他们只了解城市工资水平和消费观念,他们的参照对象是城市的同龄人而非农村同龄人,所以各种生活行为方式的标准和生活期望都建立在对城市生活的认知基础上。即使与农村相比,他们的相对社会经济状况要好,但是他们“并不知道”,因为他们看到的是城市人的社会经济状况。对比对象、人力资本差距和向上流动的低可能性都可能导致其心理状态失衡,不断积累相对剥削感,无法正常融入社会,成为边缘群体,造成很多社会问题。

但从小在老家长大的新生代流动人口却不一样,他们还有可能选择自己过去在农村的生活以及现在农村其他人的生活作为对照,心理上可能会产生相对满足感。根据2011年原国家人口和计划生育委员会流动人口动态监测数据,16—31岁的新生代流动人口中,近一年回过老家的人达到823%,一年平均回家次数为188次。从这种生活经历看,新生代流动人口存在以老家同龄人和生活条件对比的环境和基础,即使在城市的收入水平和生活水平比其他城市人低,但与农村相比却好很多。有关于流动人口的研究显示,流动人口的主观幸福感比农村人口和城市人口都低,但是问到与农村生活相比,他们的幸福感如何,大部分都回答比农村生活幸福,仅有3%的人认为农村生活更幸福[47]。这就是为什么他们平均幸福感低但是又更愿意在城市生活的原因,虽然随着生活环境的改变和生活水平的提高,他们的期望也发生了变化,但是与过去的经历和农村生活相比,在城市生活收入高、环境更好。可见,有农村生活经历的流动人口和新生代农民工,他们有多个参照组,让他们决定在城市继续生活下去。而且,当他们在城市生活状况较差时,还有回到农村生活的可能性,处于“进可攻,退可守”的位置。从这个角度看,新生代农民工目前虽然存在收入水平较低、住房条件较差、社会保障不足等一系列问题,但他们可能从与农村生活和农村同龄人对比中获得较大的满足感。

有研究表明,由比较产生的相对剥夺感,会导致社会不稳定和政治暴动[48]。事实证明,这种可能性确实是存在的,而且已经在许多国家发生过。近些年在欧洲国家爆发的骚乱都因移民而起,而且骚乱的主导者是青少年,多数是移民第二代,他们的父母都是移民,都是守法的。但他们的孩子感到非常的不满意,感觉受到了白人非常不公平的对待。欧美发达国家的经历对中国而言,其实是一面镜子,从它们的经历中我们能看到未来中国可能面临的问题。中国也有这样一个群体,他们的父母在流入地定居,生下他们,他们上打工子弟学校,无法在流入地上高中,不能参加高考,一部分人能够通过上大学改变自己的命运,但相当一部分无法改变流动人口的命运,最终只能从事低技术含量的工作。

因此,无论是从理论角度还是借鉴国外研究或是现实角度考虑,规模逐渐增大的二代流动人口都是一个值得关注的群体。

四、二代流动人口初步划分

鉴于已有研究中对新生代的界定在今后的研究中會出现越来越多的问题,以及二代流动人口问题会逐渐凸显,本文认为今后的研究需要对“新生代”进行新的界定,二代流动人口是一个较好的替代方式。因此,在对国外理论回顾和分析中国国情的基础上,本文提出以流动人口出生地为标准的划分方式,重点关注在流入地出生和成长的二代流动人口群体。

对新的群体进行理论上界定容易,但实际操作比较困难,在具体研究中研究者可能依据实际情况将理论上的定义转换为可操作性的定义。国外对二代移民的定义也存在差异,用的较多的是“父母双方至少有一方是在国外出生的”[29,49]。有研究者进行了更严格的划分,认为二代移民是父母双方都在国外出生,而父母中有一个在国外出生的是“25代移民”。在成年以前到达美国的移民儿童是“15代移民”[50],这些孩子同时跨越了旧的和新的世界,但又不是其中任何一种[50]。在年龄界定上,各研究并不统一,卡西尼茨(Kasinitz)、松本(Matsumoto)和泽尔瑟-乌毕达(ZeltzerZubida)将12岁以前到达美国的孩子认定为“15代移民”[51],但周敏和班克斯顿(Bankston)认为0—4岁就发生了迁移的孩子应该划入二代移民中,因为0—4岁是孩子的学龄前时期,孩子的价值观等尚未形成,这些孩子跟二代移民有着相似的语言、文化和发展经历[52]。实际研究中,虽然对“15代移民”的年龄界定有差异,但多数研究者将“15代移民”划入二代移民群体进行研究[53-54]。

那么,在我国,二代流动人口是哪个群体呢?理论上,我们将二代流动人口界定为在父母流动过程中出生并随着父母在流入地生活、学习、工作的群体。如果收集了父母的户口所在地、现居住地、详细的流动经历,孩子的出生地、出生时间、流动经历,则可以将二代流动人口和“15代流动人口”识别出来。

然而,根据现有的调查数据,要区分出二代流动人口或“15代流动人口”并不容易。已有的专项流动人口调查中较少问到流动人口的出生地,可以将二代流动人口区分出来的数据是2011年原国家人口和计划生育委员会的流动人口动态监测调查数据(其他年份的调查都没有出生地信息),出生地选项有3个——本地、户籍地、其他,出生在本地的人即“二代流动人口”。出生在“其他”地方没有记录具体是什么地方,是城市还是农村,因此这项信息只能反映这部分人有极大可能是在流动过程中出生的(因为不能排除一些特殊情况,比如母亲在探亲过程中生育),要弄清楚更详细的信息,还需要了解父母的流动经历,不过这个群体的比例非常小,不会对结果产生太大影响。同时,该调查也询问了第一次流动的时间,与年龄结合可以将“15代流动人口”区分出来。需要说明的是,已有众多研究证明城城流动人口和乡城流动人口在社会经济特征和融合程度上存在较大差异[55-56]。因此,在用出生地判断出二代流动人口或“15代流动人口”后,还需要根据户口性质进一步分为乡城流动和城城流动。户口作为城乡二元分割的主要标志和因素是目前各种调查中代表一个人生活经历和生活环境的重要指标。我们主要关注乡城流动二代和“15代流动人口”,因为从农村到城市,环境的改变更大,语言、教育、生活环境等各方面都可能遇到问题。

尽管二代流动人口或“15代流动人口”在理论上是可以明确界定的群体,但具体研究过程中界定会有很多操作上的问题,因为我国的流动人口流动经历比较复杂,他们可能在老家和流入地之间多次往返,也可能有多次流动、多个地区的流动经历。为了便于操作,我们主要关注调查时点生活在城市、父母都是农业户口的流动人口的孩子。在非户口所在地(流入地或父母流动过程中)出生的孩子是二代流动人口,在父母流动过程中出生的孩子需要结合父母的流动经历判断。而发生流动的年龄在0—15岁的是“15代流动人口”,以15岁为界主要是因为在我国16岁是最低的合法工作年龄,16岁及以上的孩子可能是自主流动而不是跟随父母。在我国,学龄前儿童一般为0—6岁,这部分孩子与出生在流入地的孩子生活经历类似,分析时可划入二代流动人口群体。7—15岁则作为“15代流动人口”进行分析。

综上,总结一个二代流动人口的划分框架图,虚线框住的部分是本研究关注的从农村流入城市的二代流动人口。

五、二代流动人口规模和比例估计

2010年第六次人口普查登记了被访者的出生地(R12出生地:本县市区,本省其他县市区,省外),结合户口登记地排除县内流动人口完全将县内流动人口排除,可能造成对二代流动人口的低估,因为有一部分流动人口可能出生在县内的流入地,但由于没有详细的信息,只能忽略。鉴于县内流动人口比例较小,不考虑县内流动人口可能不会对估计结果产生太大影响。后,计算得到从农村流入城市的二代流动人口占总人口的比例为036%,估计2010年该群体的规模在500万左右。由于普查数据并没有收集相关流动经历信息,所以无法将父母在其他地方流动过程中生育以及0—6岁跟随父母流动的孩子纳入计算中。加上这个群体,二代流动人口规模更大。

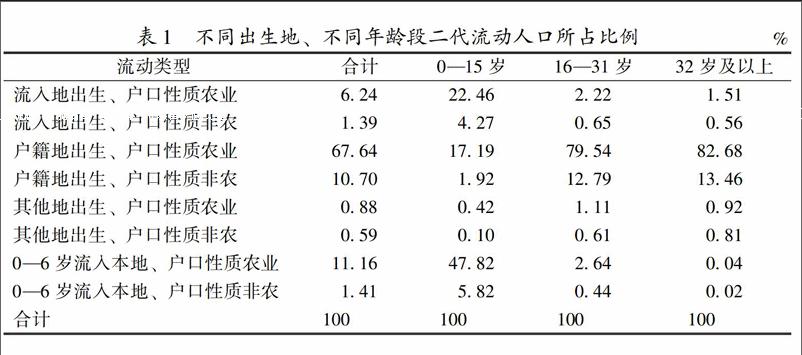

用2011年流动人口动态监测调查数据收集的样本计算,年龄较小的流动人口中二代流动人口比例高,年龄较大的流动人口中二代流动人口比例较低。户口所在地在农村的二代流动人口在16岁以下的人群中占2246%,而0—6岁发生了流动并且户口所在地在农村的接近50%。16—31岁(目前界定的新生代农民工群体)中绝大部分(7954%)出生在农村(户口所在地),详见表1。

尽管16—31岁新生代流动人口开始外出流动时年龄很小,但他们中的绝大部分出生并成长在流出地老家,熟悉农村生活环境。而与他们形成鲜明对比的是,当前年幼的流动人口则更多地出生、成长于流入地城市。据段成荣等的报告估计,在接受2011年动态监测调查的已婚有子女的流动人口中,共携带未成年流动儿童(18岁以下)66219人,其中,15%出生于流入地城市而且一直在流入地城市成长,另有143%出生在别的城市并成长于调查地城市,还有275%的流动儿童在其生命历程中一半以上的时间是在流入地城市度过的,三类儿童加在一起占18岁以下流动儿童的575%[57]。按照这个趋势,未来二代流动人口的规模和比例还会越来越大,而且户籍地在农村的二代流动人口是主体,他们所面临的问题随着时间的推移会逐渐显现出来。

可见,在低龄新生代流动人口中,大部分成长在城市,他们受到的教育、未来进入劳动力市场后所展现的特征以及社会融合度可能会明显区别于今天所说的新生代流动人口(1980年以后出生的流动人口)。随着这个群体規模逐渐扩大,问题渐渐凸显,应高度重视这个群体。

进一步用2011年流动人口动态监测调查数据将本文定义的二代流动人口和目前界定的新生代流动人口进行比较分析,我们发现,二代流动人口和目前广泛使用的新生代农民工之间差别较小,他们共同表现出的是作为年轻流动人口的劣势,处境和面临的问题较类似。但同时看到,大批的二代流动人口年龄较小,大部分在上学,还未进入劳动力市场,他们的特征尚未能反映在目前的二代流动人口中。而对于还在上学或已经辍学在家的这些孩子社会融合程度如何,由于缺乏数据,无从考察。但未来随着20世纪八九十年代出生的二代流动人口逐渐进入劳动力市场,二代流动人口规模会越来越大,他们面临的问题会逐渐显现出来,与现在定义的新生代流动人口的差别会越来越明显。

六、结论和启示

1.结论

通过以上文献回顾和数据分析,对二代流动人口研究有以下几点结论。

(1)按年代或年龄对新生代的界定在目前的社会经济背景下是合理的,但随着时间的推移会出现一系列问题,比如包含的人群越来越大,不能反映未来年轻流动人口的本质特征,未来的研究中急需一个对“新生代”的普适性界定。

(2)基于我国的现实国情和对国外二代移民研究的回归,本文提出应该关注中国的二代流动人口,尤其是父辈是乡城流动的二代流动人口,用二代流动人口代替“新生代”的概念。二代流动人口概念的设计更能反映城乡生活经历在流动人口社会分层中的作用,更能反映年轻流动人口的本质属性。

(3)本文的二代流动人口界定为:出生于农村的父母在流动过程中出生的孩子,这些孩子随父母一直生活成长于流入地城市,或者0—6岁之间开始随父母流动并在流入地城市生活成长。

(4)目前我们界定的二代流动人口和流行的“新生代农民工”两个群体之间还没有表现出显著差异。但是,这是因为,大部分二代流动人口仍在上学,尚没有完全进入劳动力市场,未来他们的各方面特征会发生什么变化还是未知的。这个群体受教育程度较出生在户籍地农村的,期望更高,也希望留在城市,可以预见,当他们发现无法摆脱流动人口身份、处在社会底层时,也会像二代移民一样出现沮丧失望愤恨的心理状态,可能引发一些社会问题。

(5)在今后的研究中,应该关注二代流动人口,建议在普查、抽样调查和专项调查中,设计专门的问题来识别这个群体。

2.启示

鉴于二代流动人口在未来的规模会不断扩大,面临的问题会逐步增多,应该在已有调查设计中将这个群体纳入其中重点关注。通过父母的流动经历、户口改革前的户口性质以及孩子本人的出生地、流动经历(成长经历)判别二代流动人口,分析二代流动人口的教育、就业、生活、社会融合等方面的特征。在流动人口专项调查中,建议收集流动人口详细的出生地信息、居住地信息、生活经历(在户籍地、流入地、其他地的居住时间)、第一次流动时间和户口性质等一些信息。普查考虑到成本问题,可以相应简化问题,但出生地是必不可少的信息。出生地详细到街道才能将县内二代流动人口分离出来。

对于二代流动人口研究,未来有如下一系列的研究议题。

(1)二代流动人口的生存状况如何,包括教育、就业、住房、社会保障等方方面面。

(2)二代流动人口的社会融合路径是什么?借鉴国外的融合理论,创建我国二代流动人口融合理论。

(3)社会整体在发展进步,与父辈一代相比,二代流动人口在各方面的条件也在改善,但是与同龄的城市群体、农村群体相比,他们改善的速度更快还是更慢?

(4)教育是实现向上社会流动的重要因素,但公立学校的门槛以及高考的限制或许切断了二代流动人口通过教育实现流动的途径。二代流动人口的教育是一个重要的研究议题。

(5)中国各城市房价上涨对流动人口住房条件的影响以及对二代流动人口社会融合的影响。

参考文献:

[1]段成荣,杨舸,张斐,等.改革开放以来我国流动人口变动的九大趋势[J].人口研究,2008(6):30-43.

[2]国家统计局.2015年国民经济和社会发展统计公报[Z/OL].[2016-07-01].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201602/t20160229_1323991.html.

[3]王春光.新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系[J].社会学研究,2001(3):63-76.

[4]罗霞,王春光.新生代农村流动人口的外出动因与行动选择[J].浙江社会科学,2003(1):109-113.

[5]刘传江,徐建玲.第二代农民工及其市民化研究[J].中国人口·资源与环境, 2007(1):6-10.

[6]刘传江.新生代农民工的特点、挑战与市民化[J].人口研究, 2010(2):34-41.

[7]段成荣,马学阳.当前我国新生代农民工的“新”状况[J].人口与经济,2011(4):16-22.

[8]梁宏.生命历程视角下的“流动”与“留守”——第二代农民工特征的对比分析[J].人口研究,2011(4):17-28.

[9]王春光.对新生代农民工城市融合问题的认识[J].人口研究,2010(2):31-35.

[10]张庆武,卢晖临,李雪红.流动人口二代社会融入状况的实证研究——基于北京市的问卷调查分析[J].中国青年研究,2015(7):61-67.

[11]PARK R E. Human migration and the marginal man[J]. American Journal of Sociology,1928,33:881-893.

[12]WARNER W L, STROLE L.The social systems of American ethnic groups [M]. New Haven, CT: Yale University Press, 1945:28-32, 285-296.

[13]GORDON M M. Assimilation in American life: the role of race, religion, and national origins[M]. New York: Oxford University Press, 1964:60-83.

[14]GANS H J. Introduction[M]//SANDBERG N. Ethnic ldentity and Assimilation: The Polish Community. New York: Praeger Publishers, 1973:173-192.

[15]SANDBERG N C. Ethnic identity and assimilation: the PolishAmerican community [M]. New York: Praeger Publishers, 1974:1-88.

[16]GANS H J. Symbolic ethnicity: the future of ethnic groups and cultures in America [J]. Ethnic and Racial Studies,1979, 2(1):1-20.

[17]GANS H J. Secondgeneration decline: scenarios for the economic and ethnic futures of the post-1965 American immigrants[J]. Ethnic and Racial Studies, 1992,15(2): 173-192.

[18]HIRSCHMAN C, FALCON L. The educational attainment of religioethnic groups in the United States[J]. Research in Sociology of Education and Socialization,1985,5:83-120.

[19]PERLMANN J. Ethnic differences: schooling and social structure among the Irish, Jews, and Blacks in an American city, 1988-1935 [M]. New York: Cambridge University Press,1988:23-42.

[20]LANDALE N S, OROPESA R S. Immigrant children and the children of immigrants: interand intragroup differences in the United States[R]. Research Paper 95-02, East Lansing: Population Research Group, Michigan State University,1995.

[21]ZHOU M. Segmented assimilation: issues, controversies, and recent research on the new second generation [J]. International Migration Review, 1997, 31(4): 975-1008.

[22]GANS H J. Comment: ethnic invention and acculturation: a bumpyline approach [J]. Journal of American Ethnic History, 1992, 11:42-52.

[23]ALBA R D, NEE V. Rethinking assimilation theory for a new era of immigration [J]. International Migration Review,1997, 31(4):826-874.

[24]PERLMANN J, WALDINGER R. Second generation decline? children of immigrants, past and

present: a reconsideration [J]. International Migration Review,1997, 31(4):893-922.

[25]PORTES A, ZHOU M. The new second generation: segmented assimilation and its variants [J]. Annuals of the American Academy of Political and Social Science, 1993, 530:74-96.

[26]ZHOU M. Growing up American: the challenge confronting immigrant children and children of immigrants [J]. Annual Review of Sociology, 1997, 23:63-95.

[27]XIE Y, GREENMAN E. The social context of assimilation: testing implications [J]. Social Science Research, 2011, 40: 965-984.

[28]KASINITZ P, MOLLENKOPF J, WATERS M C. Becoming American/becoming New Yorkers: immigrant incorporation in a majority minority city [J]. International Migration Review, 2002, 36:1020-1036.

[29]FARLEY R, ALBA R D.The new second generation in the United States [J]. International Migration Review, 2002, 36: 669-701.

[30]ALBA R D, NEE V. Remaking the American mainstream: assimilation and contemporary immigration [M]. Cambridge: Harvard University Press, 2003:669-701.

[31]WALDINGER R, FELICIANO C. Will the new second generation experience “Downward Assimilation”? segmented assimilation reassessed [J]. Ethnic and Racial Studies, 2004,27(3), 376-402.

[32]PORTES A, RUMBAUT R. Legacies: the story of the immigrant second generation [M]. Berkeley: University of California Press, 2001:17-43.

[33]MERTON R K. Social structure and anomie [J]. American Sociological Review, 1938(3):672-682.

[34]BRONFENBRENNER U. Developmental research, public policy, and the ecology of childhood [J]. Child Development, 1974, 45(1) :1-5.

[35]BRONFENBRENNER U. Ecological models of human development[M]//HUSTEN T, POSTLETHWAITET N. International Encyclopedia of Education. New York: Elsevier Science, 1994:1643-1647.

[36]MERTON R K. Continuities in the theory of reference groups and social structure [M]//MERTON

R K. Social Theory and Social Structure, Glencoe:Free Press,1957: 279-334.

[37]GRAHAM C, PETTINATO S. Frustrated achievers: winners, losers and subjective wellbeing in New Market Economies [J]. Journal of Development Sudies, 2002, 38(4): 100-140.

[38]HIRSCHMAN A O. Changing tolerance for income inequality in the course of economic development [J]. Quarterly Journal of Economics, 1973, 87(4): 544-566.

[39]PIGOU A C. The economics of welfare [M]. New Brunswich(USA) and London(UK):Transaction Publishers,2009:89.

[40]MICHALOS A C. Satisfaction and happiness[J]. Social Indicators Research, 1980, 8(4): 385-422.

[41]EASTERLIN R A. Income and happiness: towards a unified theory [J]. Economic Journal, 2001,111: 465-484.

[42]EASTERLIN R A. Does economic growth improve the human lot?[M]//DAVID P A, REDER M W. Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz. New York: Academic Press, Inc., 1974:89-125.

[43]FREY S B, STUTZER A. Happiness, economics, and institutions [J].The Economic Journal, 2000,110:918-938.

[44]RUNCIMAN W G. Relative deprivation and social justice: a study of attitudes to social inequality in Tweatieth England [M]. Berkeley: University o California Press.1966:9-35.

[45]KNIGHT J, GUNATILAKA R. The ruralurban divide in China: income but not happiness? [J]. The Journal of Development Studies, 2010, 46(3): 506-534.

[46]KNIGHT J, SONG L, GUNATILAKA R. The determinants of subjective wellbeing in rural China [J]. China Economic Review, 2009, 20(4): 635-49.

[47]KNIGHT J, GUNATILAKA R. Great expectations? the subjective wellbeing of ruralurban migrants in China [J]. World Development, 2010, 38(1): 113-124.

[48]GURR T R. Why men rebel [M]. Princeton, NJ: Princeton University Press,1970: 22-58.

[49]CRUZ V. Educational attainment of first and second generation immigrant youth[R]. Research Brief No. 5, 2009.

[50]RUMBAUT R G.The agony of exile: a study of the migration and adaptation of Indochinese refugee adults and children[M]// AHEARN F L, ATHEY J L. Refugee Children: Theory, Research, and Services. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1991:53-91.

[51]KASINITZ P, MATSUMOTO N, ZELTZERZUBIDA A. “I will never deliver chinese food”: the children of immigrants in the New York metropolitan labor force. the new second generation[M]// ALBA R D, WATERS M C. The Next Generation: Immigrant Youth in a Comparative Perspective. New York and London: New York University Press, 2011:229-248.

[52]ZHOU M, BANKSTON C. Growing up American: how Vietnamese children adapt to life in the United States [M]. New York: Russell Sage Found, 1999:4-17.

[53]SILBERMAN R. The employment of second generations in France: the republican model and the November 2005 riots[M]// ALBA R, WATERS M C. The Next Generation: Immigrant Youth in a Comparative Perspective.

New York and London: New York University Press, 2011:283-316.

[54]JENSEN L. Children of the new immigration: a comparative analysis of todays second generation[R]. Working paper No. 32,1990.

[55]楊菊华.对新生代流动人口的认识误区[J].人口研究,2010(2):44-55.

[56]杨菊华. 城乡分割、经济发展与乡—城流动人口的收入融入研究[J].人口学刊,2011(5):3-15.

[57]段成荣,等. 新生代流动人口研究总报告[R], 2013.

[责任编辑 方志]