我国高校专业评价研究的现状与趋势

陈玉凤,徐睿琛,牟占军,2

(1.内蒙古工业大学 管理学院,呼和浩特 010051;2.乌海职业技术学院,乌海 016000)

我国高校专业评价研究的现状与趋势

陈玉凤1,徐睿琛1,牟占军1,2

(1.内蒙古工业大学 管理学院,呼和浩特 010051;2.乌海职业技术学院,乌海 016000)

以2004—2015年期间国内教育类核心期刊发表的高校专业评价研究相关文献为研究对象,从专业评价与专业建设关系的角度,运用内容分析法分别从文献数量、研究机构、研究者角色、研究主题和研究方法等维度进行统计分析。研究结果显示:当前我国高校专业评价研究存在着以高校内部专业评价为主、研究对象单一、重视终结性评价、依赖定量研究、基础性研究较少等问题,但在评价主体、评价内容、评价方法、评价成果等方面有进一步深化的可能。即我国高校专业评价应从注重专业评价研究主体的多样化,开展更为多元化的专业评价研究,重视专业评价研究方法的有效匹配,提升研究成果的理论价值等方面加以完善,从而为高校专业综合改革的顺利推进提供保障。

专业评价;专业建设;高校专业综合改革;内容分析法

一、问题的提出

在国内各高校纷纷制定实施“十三五”学校发展规划的背景下,科学合理地制定学科专业建设发展规划,落实专业综合改革,进一步促进专业建设,已成为高校工作的重中之重。专业评价是促进专业建设的有效手段,因其对专业建设的促进指引作用,近年来备受国家和各高等院校的重视,同时成为许多专家学者研究讨论的重要议题。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》明确提出要“推进高等院校专业评价,促进专业建设”。可见,专业建设与专业评价是相辅相成的,专业评价工作能否顺利展开将直接制约高校专业建设的质量水平。当前,在许多学者专家取得专业评价研究成果的同时,也反映出诸多问题。因此,有必要从专业评价与专业建设关系的角度,对已有研究成果进行内容分析的再研究,进一步把握当前高校专业评价的研究态势,为专业评价的后续研究及高校专业综合改革的顺利进行提供借鉴与指引。

二、分析的路径

(一)研究对象的选取

伴随2003年普通高等学校本科教学水平评估的开展,专业评价逐渐受到学界关注,相关研究陆续展开。为了准确把握我国高校专业评价研究的现状,本研究将具有代表性的教育类核心期刊作为文献选取范围。同时,由于论文发表时间具有时效性和迟滞性,因此将2004—2015年作为文献选取时间区间,在中国知网(CNKI)以“专业建设和评估”“专业建设及评价”“专业评价”“专业评估”等为关键词,共检索获得发表于上述期刊的相关研究论文91篇。结合内容分析法有关分析单元的具体要求,在剔除政策解读、讲话报道等非学术类文章后,最终确定符合分析要求的文献共72篇(见表1)。

表1 我国高校专业评价研究现状分析单元来源期刊(2004—2015年)

(二)研究方法与过程

内容分析法是质性分析方法的一种,能较直观科学地反映研究对象的发展趋势和问题,为研究者提供合理有效的指引和建议[1]。结合研究目的,本研究采用内容分析法对具有代表性的期刊文献进行逐一分析、整体统计。首先,通过对期刊文献的阅读整理,初步厘定所要分析的内容,客观地展现专业评价研究的主要特征,包括被研究文献的数量、研究主题、研究者角色、研究方法等维度;其次,在确保研究信度和效度的基础上,进一步对相关内容进行数据分析,从专业建设与专业评价关系的角度探讨当前我国专业评价研究的现状及趋势。

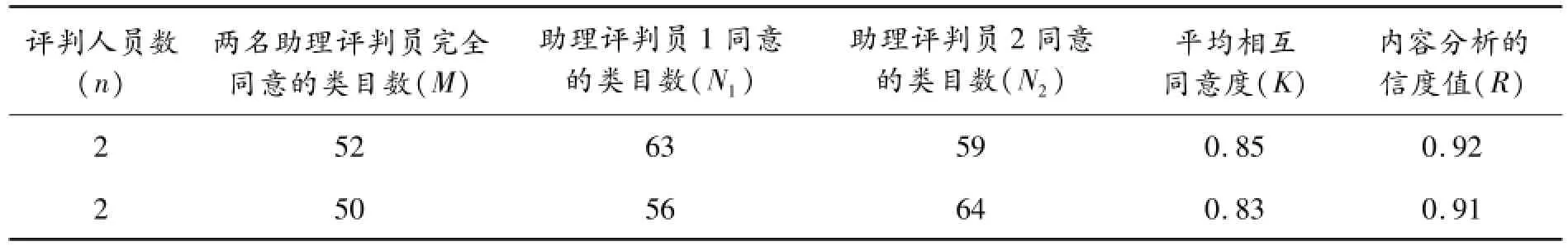

研究主要采用Excel2007数据处理软件对研究样本进行统计分析。为了确保研究的信度和效度,以3人评判的形式采用内容分析的信度公式[2]:

其中,R为信度值,n为评判人员数,K为平均相互同意度。

通过对信度值进行测算,根据信度R值大于0.90可将主评判员评定结果作为内容分析结果的要求,对内容分析单元进行统计。具体计算过程如下:由研究者本人作为主评判员,另邀请两位助理评判员分别对内容进行归类划分,将主评判员分类的研究类目交由两名助理评判员进行多次审核,按照平均相互同意度公式计算:

其中,M为两名助理评判员完全同意的类目数,N1和N2分别为两位助理评判员同意的类目数。

计算K值后,对R值进行多次求解,直至信度R大于0.90。最终运算数值如表2所示。

表2 内容分析的信度检验

三、研究资料的统计分析

(一)研究数量变化

专业评价研究成果的数量变化与国家教育政策的变更密切相关。如表3所示,2004—2015年有关高校专业评价研究的文献总量较少,每年的发文量基本是5~10篇,总体呈现出波动上涨的趋势。其中,专业评价研究文献数量从2004年开始增长,于2008年达到峰值后出现回落,这或与教育部在此期间对普通高等学校本科教学水平评估工作的开展直接相关;2011年,教育部启动实施“本科教学工程”专业综合改革试点项目,旨在引导高校主动适应国家战略和地方经济社会发展需求,优化专业结构,加强专业内涵建设,在此政策影响下,专业评价研究成果数量再次增长,且增幅较大。可见,外部环境及政策变化是影响研究者关注专业评价问题的重要因素。

表3 2004—2015年高校专业评价研究文献发文量变化

(二)研究机构类型

对期刊论文作者(以第一作者为准)所在研究机构的统计结果显示,87.69%的研究成果来自于本科院校,9.23%的研究成果来自于高职高专院校,仅有3.08%的研究成果来自于教育管理或评估机构,暂时缺少社会第三方评价机构的研究成果(见表4)。这在一定程度上表明专业评价研究的视角过于单一,多从专业建设者的视角进行总结和反思,缺乏从相对独立的第三方机构的视角的研究,这与我国第三方专业评价机制尚不完善的情况吻合[]。同时由于专业评价政策和领域主要面向本科专业,对高职高专院校的专业评价工作较少涉及,因而在一定程度上造成了研究人员在本科院校和高职高专院校数量上的巨大差异。

表4 高校专业评价研究者所在研究机构分布情况

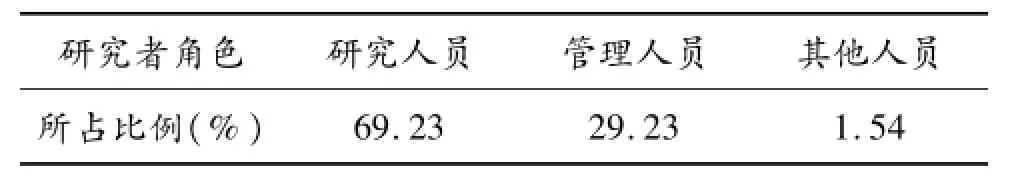

(三)研究者角色构成

本研究将研究者角色分为3类:一是研究人员,主要指高等院校专门从事教育研究的教师、研究生等;二是管理人员,主要指高等院校中学科专业建设带头人及其团队成员、相关职能部门的教学管理人员、督导人员等;三是其他人员,主要指高校以外的社会机构人员。对期刊论文作者的角色类别的统计结果显示,69.23%的研究成果来源于研究人员,29.23%的研究成果来源于管理人员,仅有1.54%的研究成果来源于其他人员,且部分作者兼具研究人员和管理人员的双重身份(见表5)。根据利益相关者理论,由于专业评价对不同利益相关者的利益需求及期望的满足程度不同,从而造成对不同利益相关者的影响力存在差异,这或可解释不同类型研究者对专业评价关注度的巨大差异。同时,研究者角色类型的单一化与上述研究机构类型的单一化存在着直接联系,并在一定程度上限制了我国专业评价研究的多元化发展。

研究者角色 研究人员 管理人员 其他人员所占比例(%)6 9 . 2 3 2 9 . 2 3 1 . 5 4

(四)研究主题分布

专业评价包含专业人才培养目标评价、专业培养方案评价、专业培养过程评价、专业培养成果评价等。由于其内容与CIPP教育评价模式中的背景评价(Context)、输入评价(Input)、过程评价(Process)、成果评价(Product)[4]等相契合,因此各类专业评价标准的设定多参照该模式,并将专业评价研究的主题分为3类,即背景评价、过程评价和成果评价(见表6)。

表6 高校专业评价研究的主要研究主题类型

对研究主题的统计结果显示,63.08%集中于成果评价研究,21.45%为背景评价研究,18.46%为过程评价研究(见表7)。在成果评价研究方面,多为对专业建设已达到水平的评价[5],或是通过相关经验阐释专业评价方面的重要性[6],或是对建设成果的简单量化比较[7]。在背景评价研究方面,多集中于国内外对专业建设和评价方面的现 状进行研究[8-9],对专业建设的各类条件性保障等缺乏深入的探讨[10]。在过程评价研究方面,主要针对个别专业、个别学校的实施过程及专业评价指标选择的合理性进行描述讨论[11-12],较多的是对专业建设各要素进行评价分析,对在专业建设过程中的动态监控和实际影响方面的研究较少。

表7 高校专业评价的研究主题分布

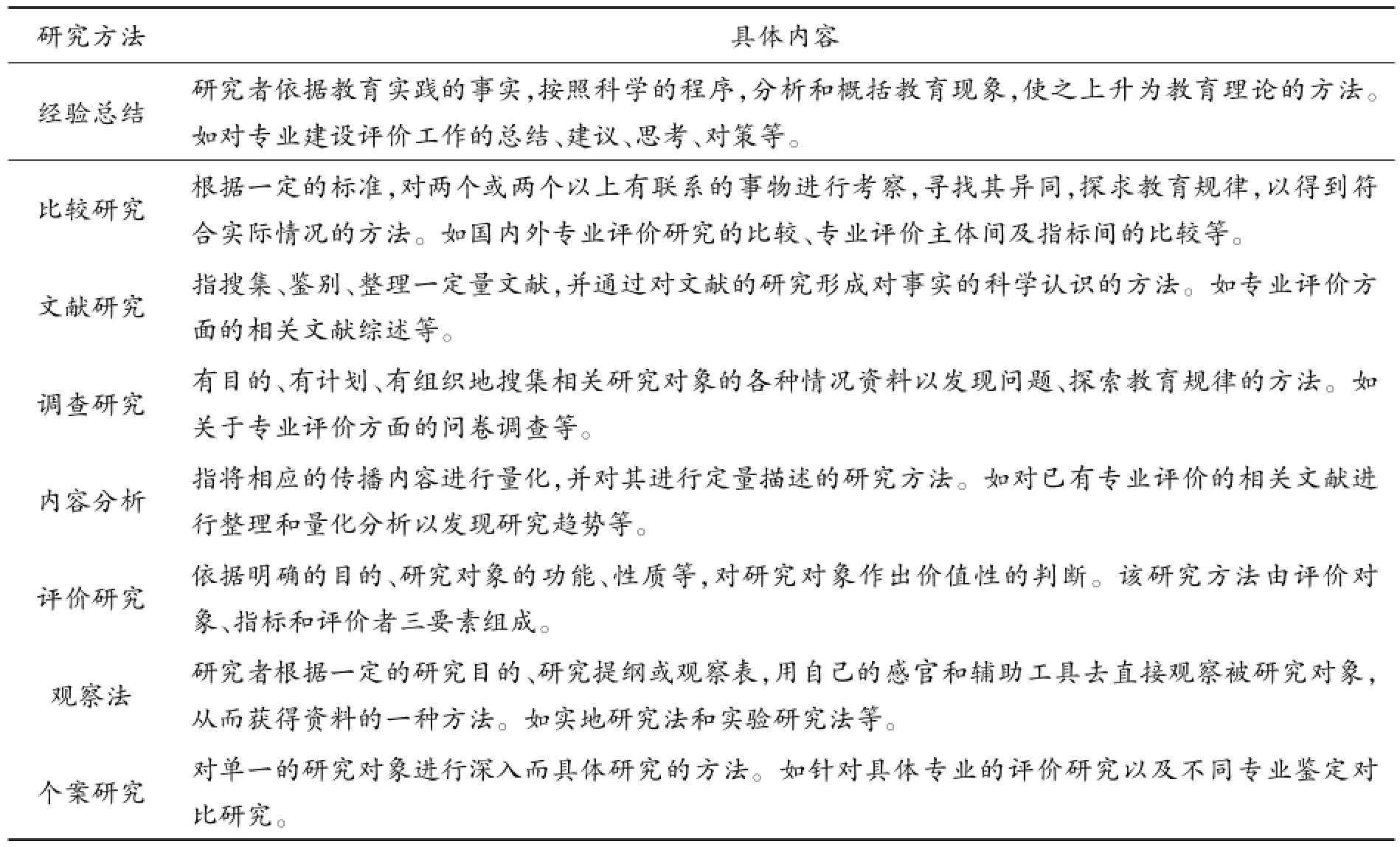

(五)研究方法选择

基于教育研究的主要评价方法[13],结合专业建设中专业目标、培养方案、教师、学生、课程、基础条件等各要素的特点[14],本研究将专业评价研究的研究方法归纳为经验总结、比较研究、文献研究、调查研究、内容分析、评价研究、观察法和个案研究7种,并对7种研究方法的具体内容进行阐释(见表8)。

通过对专业评价相关研究成果所用研究方法的统计分析显示(见表9),当前针对专业建设评价方面的研究主要以经验总结为主,比较研究、评价研究、文献研究、个案研究为辅,调查研究较少,内容分析法与观察法均未涉及。其中,经验总结主要针对专业建设的现状和问题进行归纳,并提出进一步的改进建议,但所得结论很少能够上升到理论的高度;比较研究主要集中于国内外专业评价的对比情况及高校之间或高校内部不同专业之间的比较,由于比较标准和建设基准的不同,所得研究结论的科学性也有待进一步商榷;评价研究则主要是针对专业评价指标体系方面进行探讨,如专业评价内容、专业评价方法等,多借鉴其他学校或专业的评价指标体系,缺乏对自身所评专业对象的适用性研究,评价方法多依赖量化指标的形式,所得结论难以全面反映专业建设过程中存在的问题。可见,当前的研究或着重于对专业建设现状、问题、对策等方面的定性研究,或强调利用定量方法对指标体系的量化研究,缺乏方法的综合运用,因而难以更真实、客观地呈现我国高校专业建设的全貌。

表8 高校专业评价研究的研究方法分类

表9 高校专业评价的研究方法分类

四、研究趋势预测

通过对中国知网(CNKI)高校专业评价研究成果的内容分析发现,当前学界对高校专业评价的关注度虽然不断上升,但相关研究却存在以内部评价为主、研究主体单一、以终结性评价为主、依赖定量研究、综合性研究较少等问题。正视当前研究的现状,对研究趋势进行预测,将在一定程度上为研究者提供借鉴和参考。

(一)研究主体的多元化

伴随专业设置自主权的下移,专业内部评价的作用逐渐受到重视,高校内部专业建设管理者和研究者的主动性日趋凸显,并成为主要的研究群体。但科学的专业评价需由内部评价和外部评价共同完成,因此高校以外研究人员和机构的参与将有利于研究主体的多样化程度,对改进和完善当前专业建设评价机制,进一步提升专业评价水平有着较为积极的作用。以第三方评价研究主体为例,相较于高校内部的专业评价,第三方评价可以从非利益相关者的角度,更为客观地分析高校、企业、政府等参与者在专业建设过程中的贡献度、存在的问题以及改进的策略,能更为全面地对高校专业建设做出外部评价,从而为促进高校专业建设的质量提供更为有效的指导。

(二)研究内容的拓展

专业评价涉及人才培养方案、课程、教师、学生学习效果、政策条件保障、社会满意度等多方面的内容。然而,当前的专业评价研究却存在着评价内容单一、趋同等现象,这与专业评价的丰富内涵极不相符。因此,研究者应根据研究目的合理筛选研究内容,拓展研究范围,既对专业评价的整体架构进行宏观设计,又从可持续发展的立场重视对专业建设的动态性评价,不断加强对专业建设潜力指标①潜力指标指影响专业发展潜力的关键因素指标,主要包括专业已有的各项资源成果指标及专业的能力要素指标。

的研究,深入分析和把握影响专业发展的关键性因素。

(三)评价方法的多样化

在专业评价的研究过程中,单纯依靠某类方法不能客观全面地反映问题。如单纯针对专业建设的结果进行评价,不能充分发挥专业评价对专业建设的指导作用,容易造成“重达标轻建设”的后果。诊断性评价与形成性评价则强调针对专业已具备的各类基础和建设过程进行动态性评价,能够及时反馈专业建设中存在的问题。因此,在专业建设的评价过程中,研究者应围绕具体的评价目的合理选择、灵活运用多种研究方法,将质性评价与量化评价有机结合。只有注重评价方法的有效匹配和合理使用,才能得出更为客观、有效的评价结果,发挥“以评促建”的积极作用。

(四)评价研究的理论提升

目前来看,学界对专业评价的研究历史短暂,已有研究成果大多存在“重实践应用而轻理论建设”的倾向。有关研究更多停留在经验总结的层面,研究方法和理论依据多来源于其他学科,研究结论主观意味浓,推广价值不高。因此,开展专业评价理论层面的研究,挖掘其独特的规律性,进一步夯实专业评价的理论基础,建构出一套完整的、相对独立的理论体系,是必要的,也是必然的。

五、结语

通过对高校专业评价现有研究者、研究机构、研究主题和研究方法的分析,本研究基本厘清了当前我国专业评价研究的特点、问题,并以专业建设与专业评价的关系为线索,对今后专业评价研究在评价主体、评价方法、评价类型等方面研究的可能性进行探讨,以期为我国高校专业评价的后续研究提供些许借鉴。下一步,我们将扩展研究样本范围,并将研究过程中的主观误差降至最低,使研究能够得到持续改进和完善,结论也更为可靠。

[1] 风笑天.社会研究方法[M].北京:中国人民大学出版社,2009:11.

[2] 李克东.教育技术学研究方法[M].北京:北京师范大学出版社,2002:48.

[3] 侯立松,张燚.利益相关者视角下的高校专业建设管理研究[J].大学教育科学,2010(1):49-53.

[4] 裴娣娜.教育研究方法导论[M].合肥:安徽教育出版社,1995:167.

[5] 童华炜,张朝升.以专业评估促进地方院校土建类专业建设[J].高等工程教育研究,2008(2):133-136.

[6] 吴雪,陈兴明.重塑核心:我国专业评价体制建设的根本路径[J].中国高等教育评估,2010(4):45-49.

[7] 佘远富,王庆仁,周福才.高校内部专业建设水平评估体系的构建与实践[J].高等工程教育研究,2013(5):145-149,154.

[8] 孙爱东.高校专业自主调控模式下的专业评价机制研究[J].黑龙江高教研究,2013(3):44-46.

[9] 王彤,唐卫民.美国高等教育专业评估体系及其启示[J].现代教育管理,2010(10):112-114.

[10]宋专茂,罗三桂.审核评估下校内专业分类评估指标体系的整合性建构[J].现代教育管理,2015(5):86-90.

[11]汪劲松.专业与课程评估:地方高校教学质量保障体系的建设途径初探[J].中国大学教学,2014(2):61-67.

[12]卢忠耀,张光明.整合学习性投入的高校内部专业评估体系研究[J].中国高等教育评估,2014(3):23-26.

[13]袁振国.教育研究方法[M].北京:高等教育出版社,2000:156.

[14]刘海燕,曾晓虹.学科与专业、学科建设与专业建设关系辨析[J].高等教育研究学报,2007(4):29-31.

(责任编辑 张海生)

Status and Prospect of University Specialty Evaluation Research

CHEN Yufeng1,XU Ruichen1,MOU Zhanjun1,2

(1.Management College,Inner Mongolia University of Technology,Hohhot 010051,China;2.Wuhai Vocational and Technical College,Wuhai 016000,China)

Taking the domestic education core journals literature evaluation of university specialty from 2004 to 2015 as the study object,from the perspective of the relationship of specialty evaluation and construction,the view of content analysis was used to make statistical analysis from the number of papers of core journals,research role,research topics,research methods,and other dimensions.The research shows that the problems exist in the specialty evaluation such as involving lots of internal evaluation,single research object,relying on summative assessment and quantitative study,less basic research,but there are possibilities for further study on the subject,contents,evaluation methods,evaluation achievements and so on.In other words,the university specialty evaluation should focus on the diversification of research subject,develop diverse specialty evaluation study,pay attention to the variable research methods of effective matching,enhance the theoretical value of research results,in order to provide some references for the further study of specialty evaluation and smooth carrying out of comprehensive reform of university specialty.

specialty evaluation;specialty construction;comprehensive reform of undergraduate;content analysis

G649.2

A

1673-8012(2017)02-0115-07

10.15998/j.cnki.issn1673-8012.2017.02.015

2016-10-17

中国高等教育学会“十二五”教育科学研究规划重点课题“内蒙古自治区‘十二五’高等教育质量研究报告”(2014ZBC001)

陈玉凤(1990—),女,山东泰安人,内蒙古工业大学管理学院硕士研究生,主要从事高等教育管理研究。

徐睿琛(1976—),女,内蒙古包头人,内蒙古工业大学管理学院副教授,硕士研究生导师,主要从事高等教育管理研究。

牟占军(1963—),男,内蒙古赤峰人,乌海职业技术学院院长,内蒙古工业大学管理学院兼职教授,硕士研究生导师,主要从事高等教育管理研究。

陈玉凤,徐睿琛,牟占军.我国高校专业评价研究的现状与趋势[J].重庆高教研究,2017,5(2):115-121.

format:CHEN Yufeng,XU Ruichen,MOU Zhanjun.Status and prospect of university specialty evaluation research[J]. Chongqing higher education research,2017,5(2):115-121.