建筑业从业人员的危险认知差异特性及成因

——基于管理人员与作业人员的比较*

冯志达,韩 豫,,张泾杰,刘嘉伦

(1. 江苏大学 管理学院,江苏 镇江 212013;2. 江苏大学 土木工程与力学学院,江苏 镇江 212013)

0 引言

建筑业是典型的劳动力密集的高危行业,大量事故与从业人员的危险认知水平较低密切相关。实践中,不同岗位的从业人员的危险认知水平存在差异,造成了安全行为能力的不同,事故结果亦不相同。同时,中国建筑业的一线作业人员以数量众多的农民工为主,具有人员流动性强、群体封闭性高、受教育程度低等特点[1]。因此,探索不同岗位的建筑业从业人员的危险认知差异特性及成因,对提高相关人员的危险认知水平,增强自我保护能力具有积极意义。

目前,施工安全领域关于危险认知的研究主要聚焦于安全心理评估[2]、安全认知水平测度[3-4]、认知偏差原因分析[5]、安全意识影响因素研究[6]等方面。这些研究主要从总体角度分析建筑业从业人员危险认知的基本特性,构建了安全心理评估的评价模型[2],揭示了“选择应对”环节失效是造成认知偏差进而产生不安全行为的最主要原因[5]。岗位差异方面,研究发现:监理工程师和建筑劳务用工人员之间存在认知差异,这些认知差异状况能够通过特殊的身份属性进行“身份”测度[3]。此外,有关学者对作业人员及管理人员的危险认知进行了单独的分析与探讨[7-8],但对两大职业群体间的认知差异及成因并未进行深入研究。综上,当前研究对建筑业从业人员的认知特性及差异做了基础性探索,但是对中国建筑工人的特殊之处把握不够,对岗位差异特性及成因的研究不足。

鉴于此,笔者以认知心理学为理论支撑,采用行为调查法、心理测量范式及对比分析法,从岗位差异的角度研究建筑业从业人员危险认知的差异特性及形成原因,以期掌握建筑业从业人员危险认知的基本状况,从而有效提高其危险认知水平。

1 建筑业从业人员危险认知过程和结果的基本特性

建筑业从业人员的危险认知是在对危险信息初步分析的基础上,对可能出现的后果进行预测和评估的信息处理过程。它是危险感知的核心过程,决定了如何应对施工活动中的危险场景。危险认知评价结果能够集中反映建筑业从业人员对事故危险特征的认知充分性。

2014年3月至2015年8月,本团队开展了“中国建筑工人职业安全与健康系列调查”(以下简称“第一轮调查”)。第一轮调查中,累计受访人员达895人次,包括各类管理人员与技术工种。基于该调查结果并结合相关文献,归纳和总结出建筑业从业人员危险认知的定义及特点。

建筑业从业人员的危险认知具有如下特点:

1)过程变化性。如第一轮调查中,90%的受访工人承认长期接触不安全行为及其榜样有可能改变自己的安全认知[1]。

2)结果模糊性。如60%的工人认为一项行为只要长期未造成过事故就可以认为是相对安全的[1]。

3)方式效仿性。如68%的受访工人表示有意愿选择模仿工友的具有较低安全性但能提高作业效率的行为[9]。

4)个体差异性。如7%的受访工人表示传统说教式教育方式对自己有较大帮助,而47%的受访工人认为几乎没有帮助[10]。

因此,建筑业从业人员的事故危险程度评价结果并不是客观、理性的,而是受群体及个体特性影响,对危险场景的主观感受,能够反映事故对相关人员的刺激强度。

2 研究设计与数据处理

2.1 问卷设计与调查过程

结合施工安全事故和不同建筑业从业人员的认知差异特点,对调查问卷设计如下。

2.1.1 方法选择

心理测量范式作为危险(风险)分析领域最有影响力的模型,能够对测量结果进行排序、因素分析等[11-12]。因此,选用心理测量范式作为基本调查方法,让不同岗位建筑业从业人员对各危险场景进行不同等级的评估。

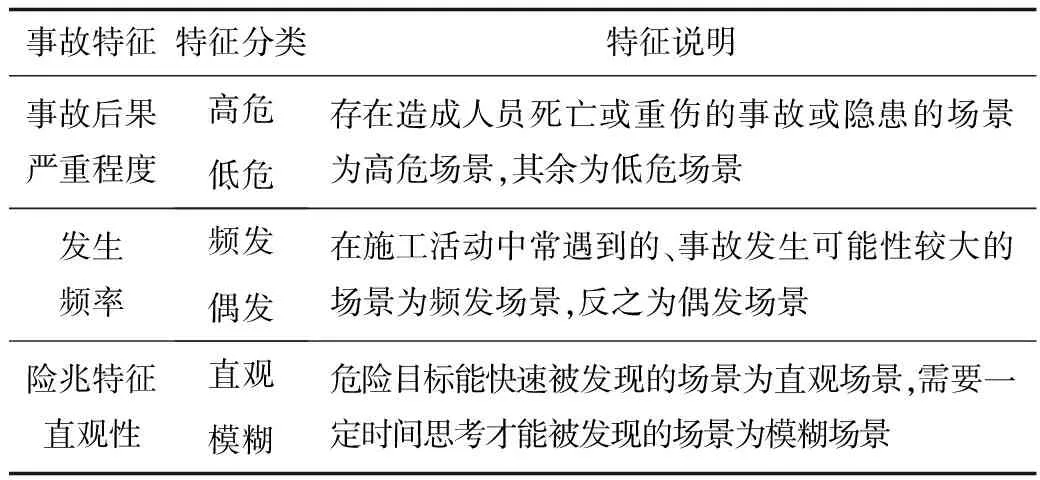

2.1.2 特征选取

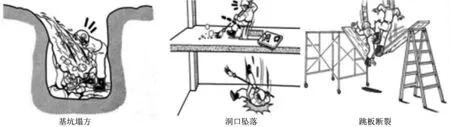

不同岗位建筑业从业人员接触危险场景的种类繁多,但都可以用事故后果严重程度、发生频率和险兆特征直观性3项基本特征反映其对危险场景的认知状况,特征分类及说明见表1。共筛选出“直观、高危、频发”、“模糊、低危、偶发”等6种典型事故作为分析内容。

2.1.3 问卷编制

漫画图解(如图1)能够直观、生动地表达繁多的纯文字内容,将其应用到问卷调查中更省时易行。因此,选用施工漫画加简要文字说明的方式进行问卷编制。

2.1.4 问卷调查

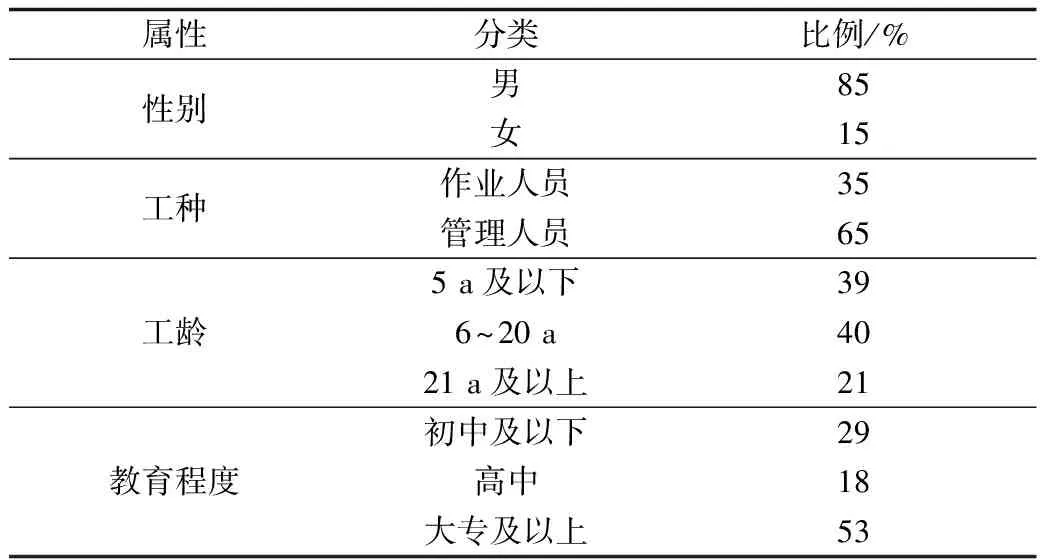

随机抽取选取区域的建筑业从业人员,根据自己的快速判断给每幅施工漫画打分,1~5分分别对应危险程度很低、低、中等、高、很高。共发放问卷176份,有效回收155份。基本信息统计情况见表2。

图1 调查问卷中使用的部分漫画Fig.1 Part of the cartoon used in the hazard assessment questionnaire

事故特征特征分类特征说明事故后果严重程度高危低危存在造成人员死亡或重伤的事故或隐患的场景为高危场景,其余为低危场景发生频率频发偶发在施工活动中常遇到的、事故发生可能性较大的场景为频发场景,反之为偶发场景险兆特征直观性直观模糊危险目标能快速被发现的场景为直观场景,需要一定时间思考才能被发现的场景为模糊场景

表2 被试基本信息统计表Table 2 Basic information table of subjects

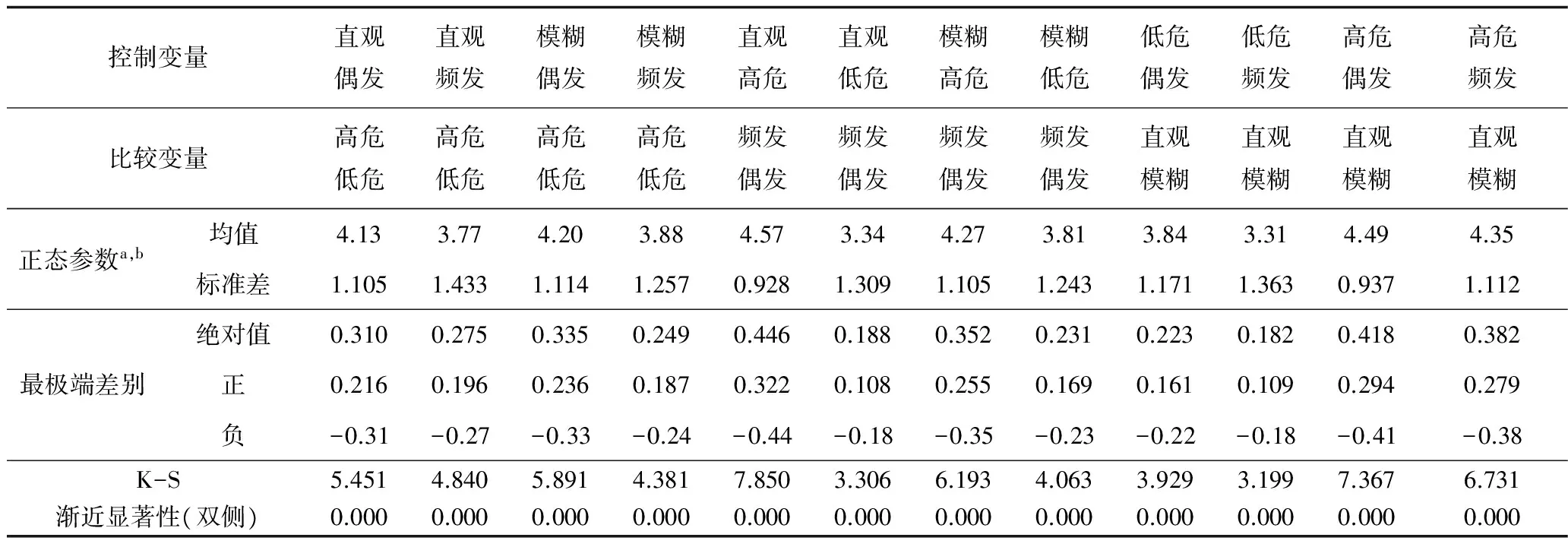

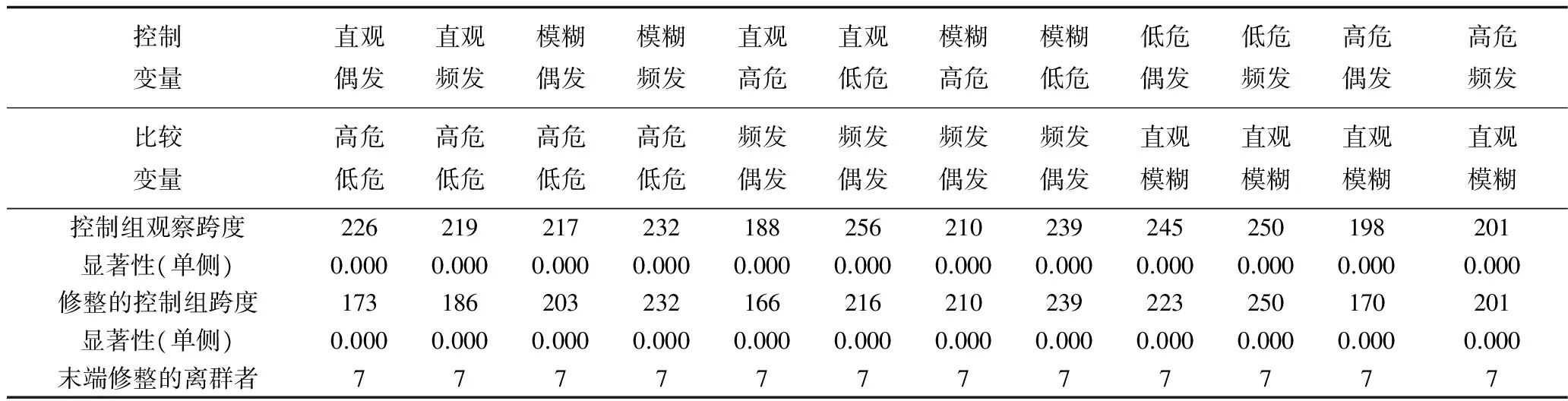

2.2 数据检验

利用SPSS软件,对统计数据的正态性进行Kolmogorov-Smirnov 检验(K-S检验)。根据计算出的概率p值(即Sig值)是否大于显著性水平(取0.05),判断实验数据是否服从正态分布。表3显示,“直观、偶发”、“直观、频发”等12类事故特征概率P值均小于0.05,故不服从正态分布。综合考虑样本特点及主要非参数检验方法的适用范围,选取Moses极端反应检验,检测两总体分布差异性。表4显示,各事故特征概率P值均小于0.05,即建筑业从业人员对各类事故的危险认知结果受不同事故特征的影响而存在差异。因此,问卷数据具有统计学意义。

2.3 数据归类

本文出于对不同岗位建筑业从业人员的职业背景、行为收益、安全责任等存在差异的考虑,将建筑业从业人员做了管理人员与作业人员的划分。将质量员、安全员、施工员、工长等管理者归为管理人员,将泥工、木工、钢筋工、架子工、电工、管道工、通风工等一线施工作业者归为作业人员。

表3 危险场景数据正态性检验结果

表4 危险场景分类特征差异性检验结果

3 数据汇总与归纳

从岗位差异角度,采用对比分析法,利用评价均分、评分标准差、极大值和极小值等指标,分析管理人员与作业人员对各类事故危险程度的认知结果及差异。

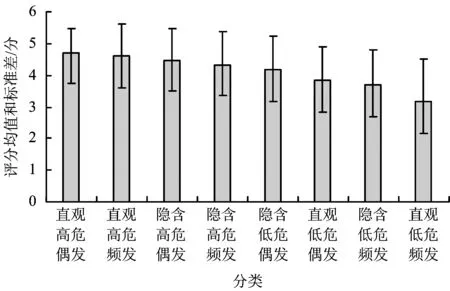

3.1 管理人员对不同安全事故危险认知结果及差异

图2显示出,管理人员对高危事故危险程度的评分均高于低危事故,尤为值得关注的是“直观、低危、频发”类事故危险程度评价均分显著低于其他类型事故。这表明:事故危险程度评分结果与事故后果严重程度正相关。管理人员能较为明显、准确地判断出高危事故的危险特征,并对事故危险程度给出较高估计值。管理人员对低危事故,尤其是对直观、频发的低危事故的重视程度偏低,给出较低估计值。

图2 管理人员对不同事故的危险认知结果的影响对比Fig.2 Comparison of managers' perceptions of different risk characteristics

图2显示出,管理人员对低危事故危险程度的评分标准差均高于高危事故,对“直观、高危、偶发”类事故的危险程度评分标准差显著低于其他类型事故,对“直观、低危、频发”类事故的危险程度评分标准差显著高于其他类型事故。这表明管理人员对低危事故的评价结果差异大于高危事故,危险认知结果差异程度与事故后果严重程度负相关。管理人员对直观、频发的低危事故的危险性认知差异较大,对直观、偶发的高危事故的危险性认知差异较小。可见,管理人员对高危事故危险程度的认知较为一致,对低危事故危险程度的认知差异较大。

3.2 作业人员对不同安全事故危险认知结果及差异

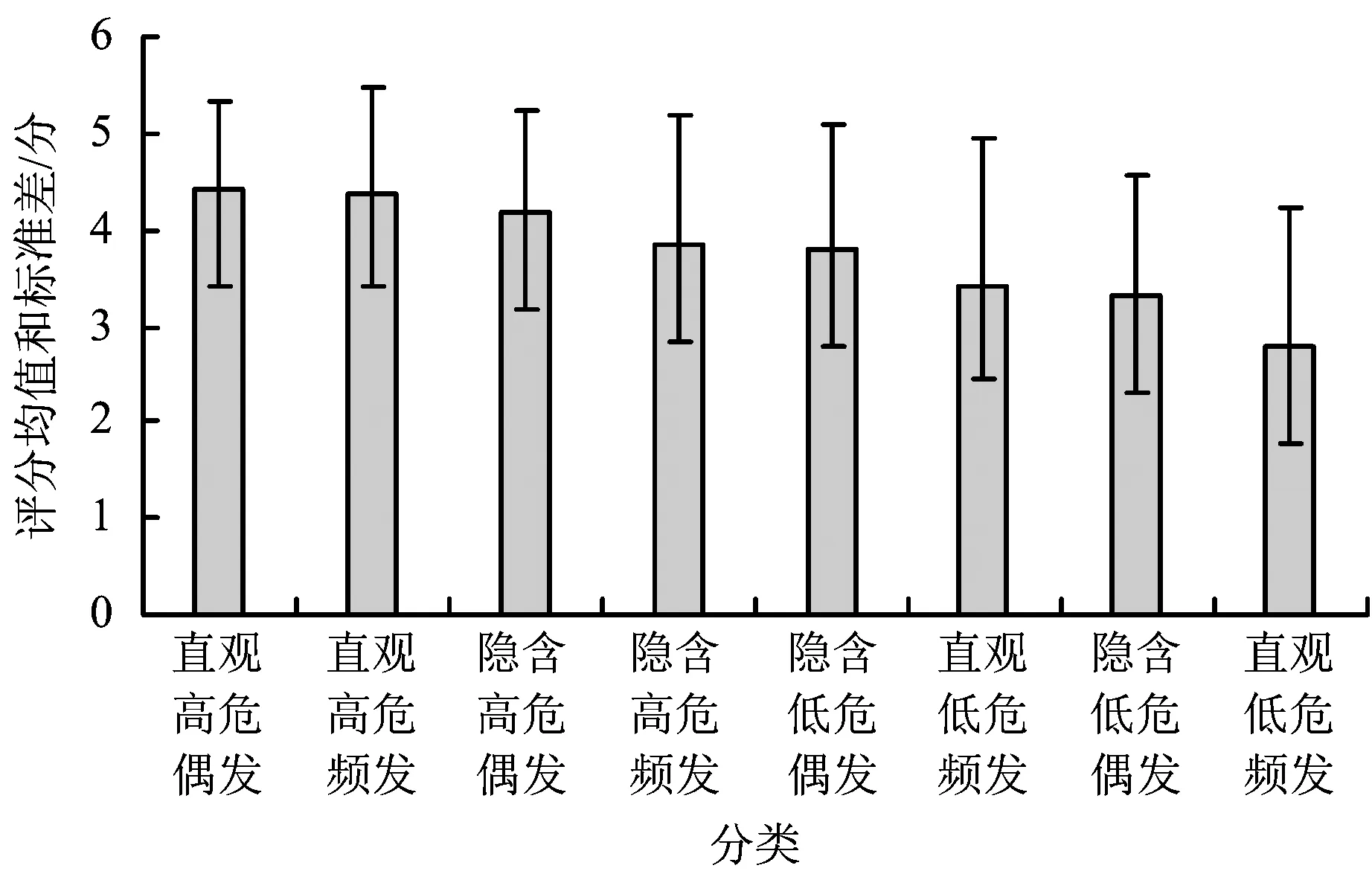

图3 作业人员对不同事故的危险认知结果的影响对比Fig.3 Comparison of the effects of operation personnel on different risk characteristics

图3显示出,作业人员对高危事故危险程度的评分均高于低危事故,对“直观、低危、频发”类事故危险程度的评价均分显著低于其他类型事故。这表明:事故危险程度评分结果与事故后果严重程度正相关。高危事故的破坏性、不可控性和震慑性使作业人员表现得更为谨慎,且严重的事故后果能够对作业人员形成更显著、更强烈的危险感受刺激,故作业人员对此类事故危险估计值较高。作业人员对低危事故的危险估计值普遍较低,且对“直观、低危、频发”类事故的估计值显著偏低。

图3显示出,作业人员对“低危、频发”类事故危险程度的评分标准差高于其他类型事故,对“高危、偶发”类事故危险程度的评分标准差低于其他类型事故。这表明:作业人员随着经验的积累和工作环境的改变,对频发的低危事故形成了自己的评价标准,评价结果存在较大差异。“高危、偶发”类事故的破坏性、不可控性和震慑性使作业人员对事故的危险性具有较为一致的认知状况。作业人员对事故危险程度认知差异的结果主要受事故后果严重程度及发生频率的影响,与事故险兆特征直观性存在较小关联。

3.3 不同岗位建筑业从业人员危险认知的结果及差异

结果差异图4显示出,相同条件下,管理人员对事故危险程度的评分均高于作业人员。这表明:管理人员能更明显、准确地判断出施工安全事故的危险特征,对事故危险性表现地较为谨慎。而作业人员则普遍对施工安全事故给出较低估计值,对事故危险性表现出较低敏感性。

图4显示出,相同条件下,管理人员对事故危险程度的评分标准差均低于作业人员。这表明:管理人员对事故危险程度评价结果差异较小。作业人员受事故经历、工作经验等影响,更倾向于依据自身主观判断对事故危险性进行判断,对事故危险程度的评价结果差异较大。

4 结果分析与讨论

4.1 职业背景差异对危险认知的影响

管理人员的职业背景特点主要体现为:文化程度相对较高,大多接受过系统的职业培训,更注重施工安全及质量,责任意识相对较高。作业人员的职业背景特点主要体现为:多以农民工为主,文化程度普遍偏低,缺乏科学系统的职业培训,更注重实际经验和施工技巧,较少关注与自身操作无关的安全事故,责任意识相对淡薄。综上,两职业群体间最大的背景差异在于管理人员比作业人员具有更高的教育程度、更系统的职业培训和更强的责任意识。这些差异对两者的危险认知状况产生显著影响:管理人员能够从企业、社会等宏观角度较为准确、快速的搜索施工场景存在的危险因素。因此,管理人员对事故危险程度给出较高估计值(μ1=4.12),且认知差异相对较小(σ1=1.05)。作业人员多从自身角度判断场景危险性,只会多加关注自认为危险程度高的事故而轻视甚至忽略危险程度低的事故。因此,作业人员对事故危险程度给出较低估计值(μ2=3.77),认知差异较为明显(σ2=1.24)。可见,职业背景的不同导致管理人员比作业人员对场景的危险性具有更好的认知状况和更小的认知差异。因此,通过知识普及、职业培训和责任培养等方式规范建筑业从业人员尤其是作业人员的行为,是提高建筑业从业人员危险认知能力的有效措施。

4.2 行为收益差异对危险认知的影响

公平理论[13]应用到建筑领域表现为:建筑业从业人员在完成工作任务过程中,希望通过自身的行为表现获得晋升、加薪、表扬、尊重等物质及心理上的收益,以实现投入与报酬的公平性。研究发现:管理人员与作业人员对安全事故认知状况的不同很大程度上取决于行为收益上的差异。

管理人员的行为收益主要来源于安全施工和高效完工,作业人员的行为收益主要来源于冒险赶工和风险忽视。管理人员常希望通过实现对施工现场安全、质量等方面的出色管理,在得到基本报酬的基础上,进一步获得职称、荣誉上的收益。因此,管理人员将施工安全为工作重点,能积极主动地搜寻施工场景危险信息。但是,管理人员可能出现因高估事故危险性而导致误工、误时的情况。作业人员的报酬通常与工作量挂钩,因此,工人主要关注施工进度,可能会轻视或忽视与自身无关的危险场景。可见,冒险赶工和风险忽视等行为能够让作业人员获得更多经济收益,而此类行为可能降低作业人员的危险敏感性。

综上,管理人员对施工危险场景保持高度警惕,甚至可能高估事故危险性;作业人员对施工危险场景的认知能力普遍不足,可能由此发生施工安全事故。因此,通过对不同职业群体建筑业从业人员制定合理的制度规范,使其行为收益建立在安全施工的基础上,能够有效纠正相关人员的不安全行为。

4.3 危险特征刺激差异对危险认知的影响

由韦伯定律可知:当原始刺激强度提高时,若需要引起注意的变化不明显,人们则难以感觉到两个刺激之间的差异。该定律在建筑业从业人员的危险认知中具体表现为:当施工危险场景危险程度增加时,随着工作经验和事故经历的增多,作业人员会因过度自信和重视不足而感觉不到事故危险程度的变化,导致危险认知水平反而低于管理人员。因此,出现了管理人员对事故危险程度的评分高于作业人员的情况。如第一轮调查发现,44%的受访工人表示对在低空作业时佩戴安全带持无所谓态度[9],而多数管理人员则对此表现得更为谨慎。

通过访谈和数据分析发现:建筑业从业人员中常会出现对频发类事故危险刺激反应“失效”的情况。建筑业从业人员的危险认知能力在初期与外界刺激强度呈正相关,随着安全事故发生频率进一步增加,可能会出现危险刺激敏感性下降的情况。其原因是:受知识水平、工作经验、事故经历等变化的影响,建筑业从业人员中可能会出现对频发类事故的适应现象,导致无法感觉到外界刺激的变化,造成危险敏感性下降,最终因危险应对能力不足而造成施工安全事故。因此,解决上述危险刺激反应“失效”情况的有效途径是加强真实案例的警示作用和施工安全宣传力度,让建筑业从业人员切实感受到频发事故的危险性。

5 结论

1)建筑业从业人员的危险认知是在完成危险信息搜集和初步分析的基础上,对可能出现的后果进行预测和评估的信息处理过程,具有过程变化性、结果模糊性、方式效仿性、个体差异性的特点。

2)相同条件下,管理人员对事故危险程度的评价结果高于作业人员,结果差异低于作业人员。建筑业从业人员对高危事故危险程度的评价结果普遍高于低危事故,且对“直观、低危、频发”类事故的评价结果显著低于其他类型事故。

3)管理人员比作业人员普遍具有更高的教育水平、更系统的安全培训和更强的责任意识。职业背景的不同导致管理人员比作业人员对场景的危险性具有更好的认知状况和更小的认知差异。

4)管理人员与作业人员对安全事故认知状况的不同很大程度上取决于行为收益上的差异。管理人员的行为收益主要来源于安全施工和高效完工,作业人员的行为收益主要来源于冒险赶工和风险忽视。这种差异导致管理人员比作业人员能更积极主动地搜索施工危险场景。

5)建筑业从业人员中常会出现对危险刺激反应“失效”的情况。且随着工作经验和事故经历的增多,作业人员因过度自信和重视不足可能出现对危险场景的适应现象,导致危险认知水平反而低于管理人员。

6)后续研究中,将进一步分析建筑业从业人员危险认知的神经机理,以期全面了解建筑业从业人员的危险认知特性,从而制定科学有效的管理及培训策略,最终实现减少施工现场人因事故的发生。

[1] 韩豫, 张泾杰, 梅强,等. 建筑工人安全行为习惯的塑造策略与方法[J]. 中国安全生产科学技术, 2015,11(9):177-183.

HAN Yu, ZHANG Jingjie, MEI Qiang, et al.The strategy and method of building workers' safety behavior habit [J]. Journal of Safety Science and Technology, 2015,11(9):177-183.

[2] 刘浩燃, 陈绍清, 刘光才,等. 基于模糊数学的建筑工人安全心理评估技术研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2013, 9(6):91-95.

LIU Haoran, CHEN Shaoqing, LIU Guangcai, et al.Research on safety psychology assessment of construction workers based on fuzzy mathematics [J]. China Safety Science Journal, 2013, 9(6):91-95.

[3] 张静晓, 李慧, 周天华,等. 我国建筑安全认知水平“身份”测度[J]. 中国安全科学学报, 2011, 21(4):156-163.

ZHANG Jingxiao, LI Hui, ZHOU Tianhua, et al.The level of cognition of building safety in China [J]. China Safety Science Journal, 2011, 21(4):156-163.

[4] J. Bohn, D. Harris. Risk perception and risk-taking behavior of construction site dumper drives[J]. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2010, 16(1):55-67.

[5] 张孟春,方东平.建筑业从业人员不安全行为产生的认知原因和管理措施[J].土木工程学报, 2012, 45 (S2):297-305.

ZHANG Mengchun, FANG Dongping. Cognitive causes of construction worker’s unsafe behaviors and management measures [J]. China Civil Engineering Journal, 2012, 45(S2): 297-305.

[6] 姜沁瑶, 李洁. 基于ISM的建筑工人安全意识影响因素[J]. 土木工程与管理学报, 2016, 33(3):106-110.

JIANG Qinyao, LI Jie. Influencing factors of construction workers safety awareness based on ISM [J]. Journal of Civil Engineering and Management, 2016, 33(3):106-110.

[7] 李启明, 周志鹏, 王盼盼,等. 基于项目反应理论的地铁施工人员安全感知能力测定研究[J]. 工程管理学报, 2010, 24(3):287-293.

LI Qiming, ZHOU Zhipeng, Wang P, et al.Study on safety perception ability of subway construction workers based on item response theory [J]. Journal of Engineering Management, 2010, 24(3):287-293.

[8] 李远广. 浅谈建筑企业施工管理人员安全意识影响因素研究[J]. 建设科技, 2015(13):95-96.

LI Yuanguang. Study on Influencing Factors of safety awareness of construction managers in construction enterprises [J]. construction technology, 2015(13):95-96.

[9] 韩豫, 梅强, 刘素霞,等. 建筑工人不安全行为的模仿与学习的调查与分析[J]. 中国安全生产科学技术, 2015, 11(6):182-188.

HAN Yu, MEI Qiang, LIU Suxia, et al. Investigation and analysis of imitation and learning of unsafe behaviors for construction workers [J]. Journal of Safety Science and Technology, 2015, 11(6):182-188.

[10] 韩豫, 梅强, 刘素霞,等. 建筑工人不安全行为的早期干预策略与方法——基于脆弱性视角[J]. 工程管理学报, 2015, 29(5):97-102.

HAN Yu, MEI Qiang, LIU Suxia, et al.Early intervention strategies and methods for unsafe behavior of construction worker—Based on the perspective of vulnerability [J]. Journal of Engineering Management, 2015, 29(5):97-102.

[11] 张海燕, 李凤英, 葛怡,等. 环境风险感知的心理测量范式研究述评[J]. 自然灾害学报, 2010, 19(1):78-83.

ZHANG Haiyan, LI Fengying, GE Yi, et al.A review of the research on the psychometric paradigm of environmental hazard perception [J]. Journal of natural disasters, 2010, 19(1):78-83.

[12] Michael Siegrist, Carmen Keller, Henk A L Kiers.A NewLook at the Psychometric Paradigm of erception of Hazards[J].Risk Analysis,2005(25):211-222.

[13] 孙伟, 黄培伦. 公平理论研究评述[J]. 科技管理研究, 2004, 24(4):102-104.

SUN Wei, HUANG Peilun. A review of equity theory [J]. Science and Technology Management Research, 2004, 24(4):102-104.

[14] 伍德沃斯, 施洛斯贝格. 实验心理学[M]. 北京:北京大学出版社, 2014.

[15] 格雷维特. 行为科学统计概要[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2010.