能见度对个体疏散速度及路径选择的影响研究*

谢 玮,张玉春

(西南交通大学 地球科学与环境工程学院,四川 成都 610031)

0 引言

人员安全疏散是建筑消防安全设计时必须考虑的问题。特别是在高校教学楼等人员密集场所,一旦发生火灾等特殊情况,火灾烟气的减光性降低人员的能见度范围,容易造成人员恐慌并出现疏散通道堵塞、人员踩踏等问题,因此研究建筑中人员疏散行为特性十分必要。疏散速度作为反映人员疏散表现的重要指标,受到了国内外学者的广泛关注。国外学者开展了大量的人员疏散实验和数值模拟研究,总结出人员疏散速度受到人员密度[1]、人员个体特性(如性别、年龄、健康状况)[2-4]、建筑类型[5]、疏散路径[6-7]、能见度[8]等因素影响。国内学者针对高层建筑[9-10]、地下空间[11-13]、教学楼[14-15]等场所相继开展了许多人员疏散研究,得到了不同建筑类型中人员疏散速度的基础数据。

上述研究大多在正常能见度条件下进行,然而真实火灾中烟气对于降低能见度、阻碍人员疏散的影响不容忽视。尽管部分学者开展了低能见度情况下的人员疏散研究[16-17],但是设置的能见度条件相对单一,且针对教学楼开展的低能见度环境下的人员疏散研究十分匮乏。因此,本文通过开展不同能见度下个体疏散实验,研究能见度与人员疏散速度及人员路径选择之间的关系,拟为相关疏散模拟提供基础数据及指导人员安全疏散提供依据。

1 实验设计

1.1 实验场地

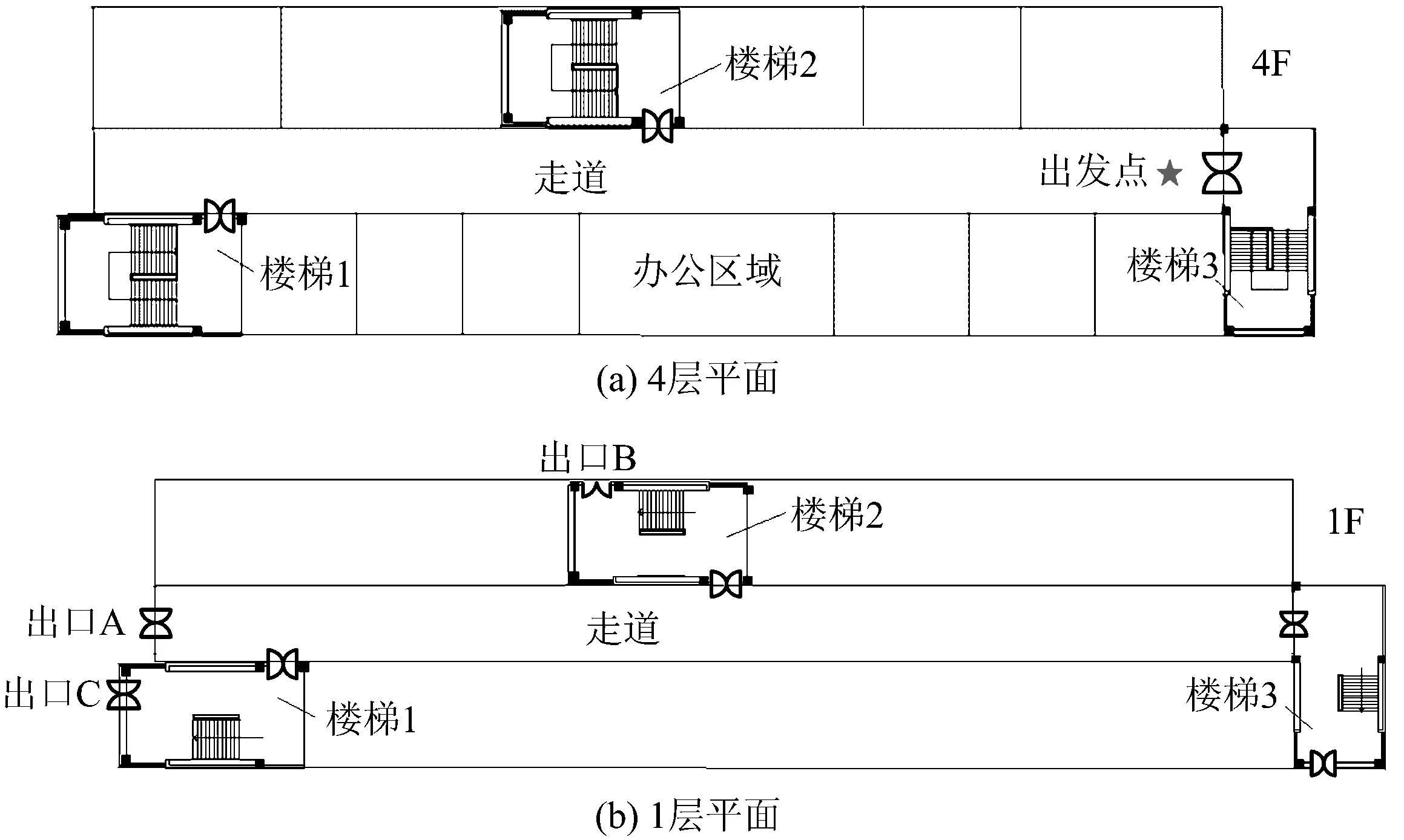

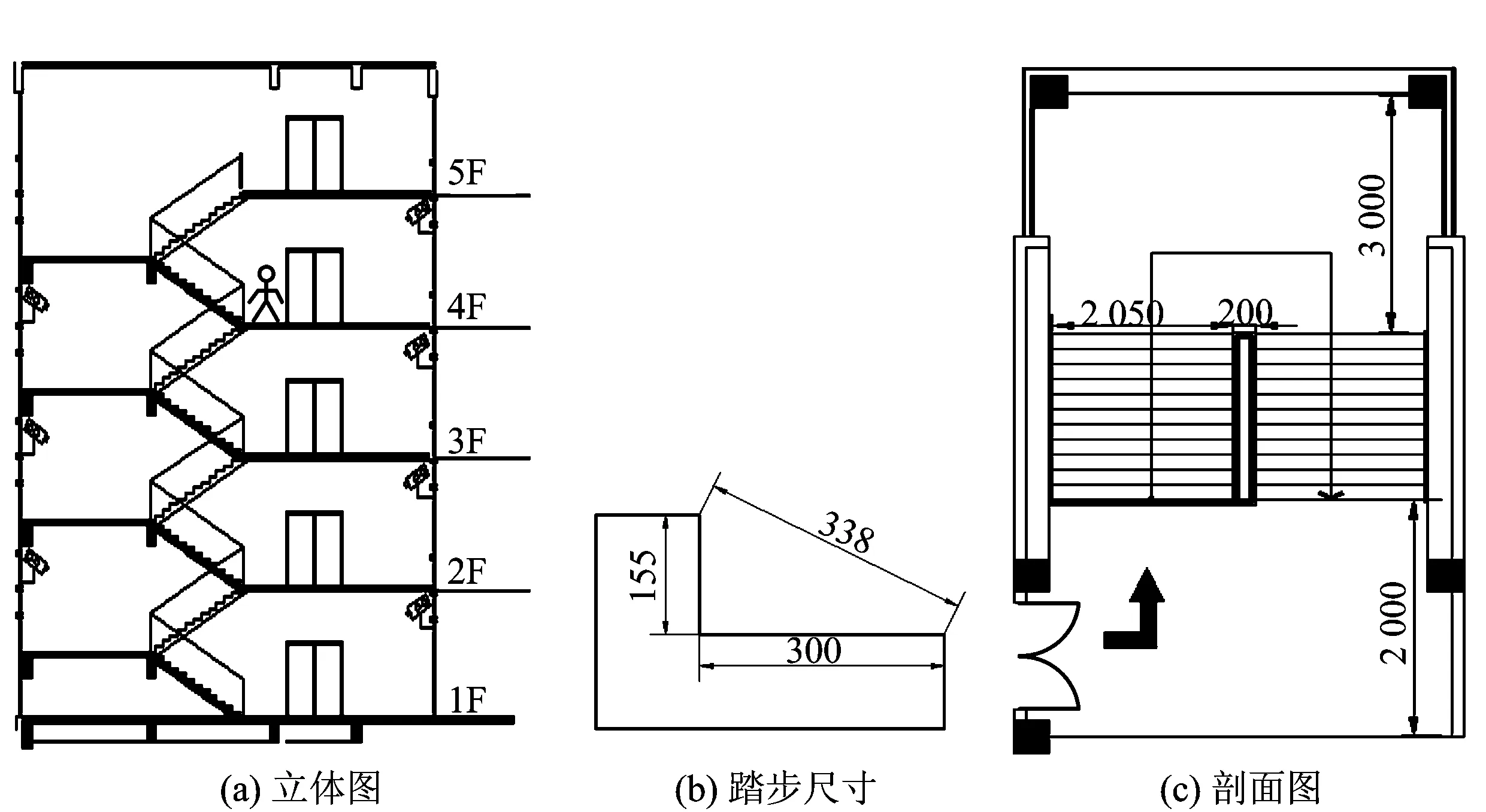

实验开展地点为西南交通大学四号教学楼,选取其办公区的1~4层作为实验场地,如图1所示。实验人员均从4楼出发,并通过西侧楼梯间(楼梯1)和中间楼梯间(楼梯2)疏散至一楼对应的安全出口A,B或者C。参与者通过楼梯3由1楼抵达至4楼等待疏散,楼梯3为实验准备区域,故不作为疏散使用。楼梯1和楼梯2布局相同,每层均由26个踏步组成,楼梯间布局及踏步尺寸如图2所示。总疏散距离包括走道水平疏散距离和楼梯间下行疏散距离。其中,走道水平疏散距离通过测量得到,楼梯间下行疏散距离由楼梯梯段长度和转弯平台长度构成,计算方法为:

Lstaircase=nslinclination+nflturn

(1)

式中:Lstaircase为楼梯疏散距离,m;linclination为每级踏步长度,m;ns为踏步总数量,阶;lturn为转弯平台长度,m;nf为转弯平台数量,个。

图1 4楼及1楼结构布局Fig.1 Layout of the fourth floor and the first floor of the building

图2 楼梯间布局Fig.2 Layout of staircase

1.2 实验工况

本次实验的目的是研究人员在正常能见度和能见度受限条件下的疏散行为特征,为保障人员安全,很难采用真实火灾烟气模拟低能见度环境,因此本次实验借鉴国外学者Jeon的方法[18],通过让实验人员佩戴具有不同透光率的眼罩来模拟不同的能见度环境,如图3(a)所示。

1.2.1 实验人员

实验参与者为60名在校大学生,包括48名男生和12名女生。实验人员年龄在17~24岁之间,身高在150~183 cm之间,体重范围为45~100 kg,平均年龄、身高和体重分别为19岁、166 cm和57.3 kg。

1.2.2 实验过程

实验开展方式为个体疏散实验,实验人员共分为4组,分别参加对应的4种不同能见度工况实验,即人员不佩戴眼罩(透光率100%)和佩戴透光率29%,16%及9%的眼罩,随着眼罩透光率降低,人员能见度水平依次降低。实验开始前,每位参与者首先被告知“该栋楼已经发生火灾,您目前所处的环境十分危险,请尽快开始疏散至室外”。随后,实验人员在听到工作人员指令后从4楼出发,并可自由选择楼梯1或者楼梯2进行疏散,到达一楼任意安全出口(出口A,B或C)后,工作人员停止计时,该次实验结束。为防止实验人员相互干扰,每位实验人员出发时间间隔设置为2min。为准确记录人员疏散过程,分别在走道和2个楼梯间共布置21个摄像头,并在每位实验人员后背贴上数字标签,以便于后期数据提取和分析,如图3(b)所示,人员疏散过程如图3(c)所示。

图3 实验设置Fig.3 Experimental design

2 实验结果与分析

2.1 能见度对疏散速度影响分析

疏散速度大小直接反映了紧急状况下人员的疏散能力。人员在不同能见度条件下的疏散速度大小对于预测疏散时间和疏散模型参数设置具有重要的参考价值。本次实验对个体在不同能见度条件下的疏散速度特征进行了全面研究,人员疏散速度计算公式:

(2)

式中:v为疏散速度,m/s;L为疏散距离,m;Δt为疏散距离对应的疏散时间,s。

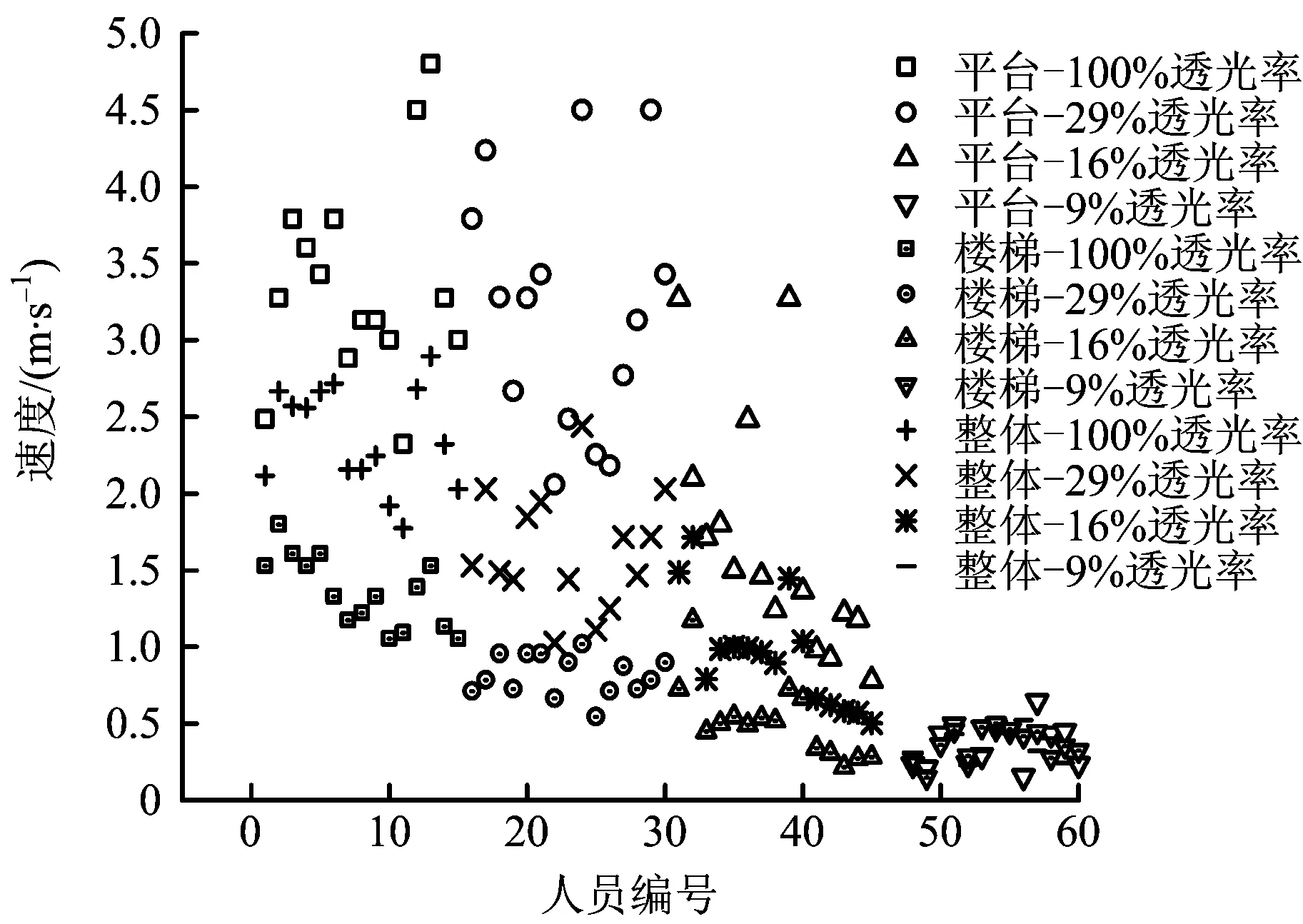

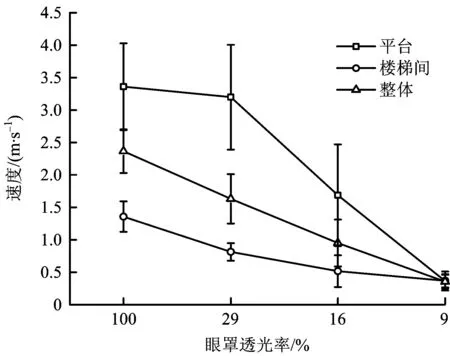

图4是人员在不同能见度下的平台、楼梯间和整体速度分布情况。平台速度指人员经过走道的水平疏散速度,楼梯间速度指人员下行疏散速度,整体速度代表人员整个疏散过程的平均速度。由图可知,人员疏散速度随着能见度降低均呈现下降趋势。较高能见度条件下(100%和29%透光率),人员疏散速度尤其是水平行走速度数据分布离散,个体差异十分明显;而低能见度条件下,实验人员速度差值缩小且个体疏散速度趋向于一个较低的稳定值(0.36 m/s)。正常能见度下(不佩戴眼罩),人员水平疏散速度(2.32~4.80 m/s)明显高于下行速度(1.05~1.80 m/s),人员整体疏散速度范围为1.77~2.89 m/s;随着透光率降低至29%,人员能见度水平虽受限制但影响不大,人员水平疏散速度仍然高于下行速度且速度大小与正常能见度时的速度差异不大;当能见度继续降低至16%透光率条件,人员水平、下行和整体疏散速度范围分别为0.78~3.27,0.22~1.18,0.50~1.71 m/s;最低能见度条件下(9%透光率),人员无法通过视觉识路仅能借助墙或楼梯扶手行走,速度范围为0.19~0.52 m/s。

图4 不同能见度下人员速度分布Fig.4 Movement speed of individuals under different visibility condition

图5更直观地反映了人员疏散速度随能见度的变化趋势,数据的不确定性由误差棒体现。由图可知,高能见度条件下,人员水平疏散速度显著大于下行疏散速度,且两者间的速度差异随能见度降低逐渐缩小,在低能见度时,人员的速度几乎不受其在平台疏散或在楼梯间疏散的影响,二者均保持在较低水平。随着能见度降低,人员整体疏散速度呈现均匀下降趋势,人员水平疏散速度先保持不变后显著下降,人员下行疏散速度持续缓慢下降。以上现象表明:人员水平疏散速度受能见度影响更大,当能见度较高时,能见度的降低对人员疏散速度影响较小,且不同人员受个体差异影响速度差值较大;而当能见度较低时,能见度的降低对人员疏散速度影响显著,且相比人员自身个体差异,不同人员受能见度降低的影响更突出,因此人员疏散速度差异小。

图5 不同能见度下人员在平台/楼梯间速度分布Fig.5 Individual speed on passage/staircase under different visibility condition

2.2 能见度对路径选择影响分析

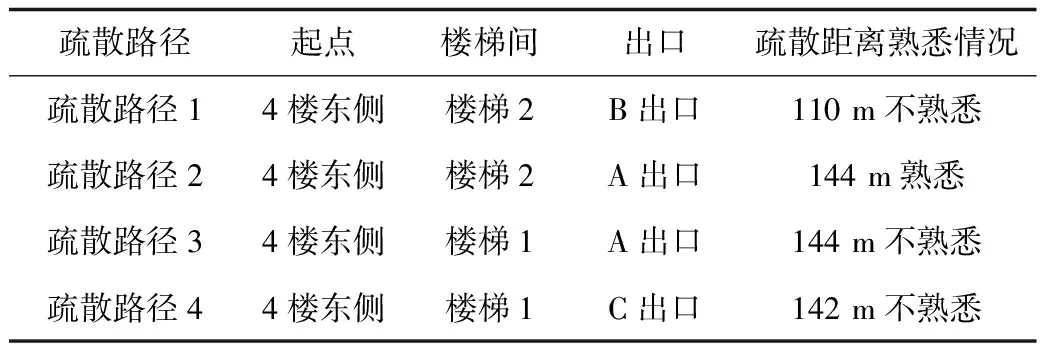

本次实验过程中,根据不同楼梯间和出口的组合方式,可供人员选择的路径有4种,如表1所示。其中,人员日常通行率最高同样疏散距离最长的路线为路径2,疏散距离最短的路线为路径1,疏散距离较长且人员均不熟悉的路线为路径3,4,疏散出口A为日常条件下人员使用最频繁的出口,疏散出口B,C由于直接通向室外草坪,人员平时几乎不使用。实验开始前,所有参与者被告知这4条路线均可作为疏散路线使用。

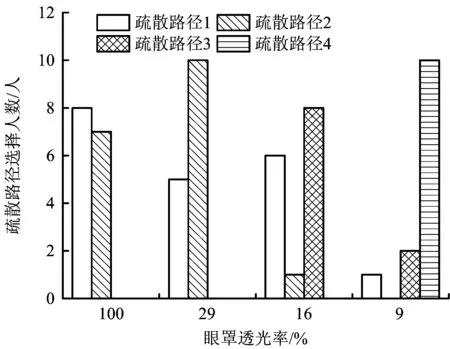

由图6可知,能见度较高时(100%和29%透光率),所有人员均选择最熟悉的疏散路径2和最短的疏散路径1进行疏散,选择疏散路径3和路径4的人数为0。随着能见度降低,选择路径1和2的人数开始减少,而选择路径3,4的人数逐渐增多。当能见度降低至最差条件(9%透光率)时,选择路径1的仅有1人,无人选择路径2,而大部分人员选择路径4进行疏散,有2位参与者由于恐惧选择中途退出实验。

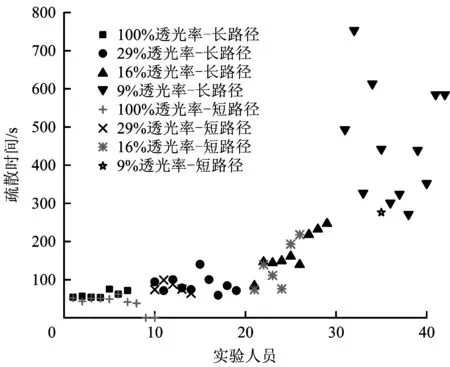

图7是不同能见度下人员选择不同路径的疏散时间分布,我们把距离较长的疏散路径2,3,4称为长路径,而距离最短的路径1称为短路径。由图可知,能见度较高时,选择长路径和短路径进行疏散的人数差异不大;而当能见度较低时,演习人员可能无法看见最近的出口,不会选择最短的疏散路径,反而倾向于选择疏散距离更长的路径,且此现象会随着能见度的降低愈发显著。

通过反复观察和分析实验视频,以上现象出现的原因为:高能见度下,人员以视觉作为寻路方式,倾向于选择自己最熟悉的路线进行疏散,尽管该条路线不是最优路径;低能见度下,人员以触觉作为寻路方式,人员借助墙或楼梯扶手缓慢前行,且不断做出晃手、伸脚等试探性动作,因此人员的疏散路线主要受到周围围挡物的引导,人员倾向于选择路径4进行疏散。另外,通过实验后对参与者的采访得知:低能见度条件下,由于可见的物体和范围非常有限,演习人员在疏散前期内心十分恐慌和紧张,他们在出发后不会首先选择进入楼梯2进行疏散,而倾向于在4楼平台多行走一段时间后,不断适应黑暗环境和缓解紧张情绪,再进入楼梯1进行疏散。

表1 人员疏散路径及疏散距离

图6 不同能见度下人员路径选择Fig.6 Way-finding under different visibility condition

图7 不同路径下人员疏散时间分布Fig.7 Time distributionunder different route choice

3 结论

1)正常能见度条件下,个体的水平疏散速度及下行疏散速度范围分别为2.32~4.80 m/s和1.05~1.80 m/s,整个过程的平均疏散速度为(2.37±0.23) m/s;随着能见度降低至29%和16%透光率条件,人员的平均疏散速度分别为(1.63±0.13)m/s和(0.95±0.24)m/s;当能见度达到最低时,即人员佩戴9%透光率眼罩,人员的水平疏散速度及下行疏散速度范围分别为0.16~0.64 m/s和0.15~0.50 m/s,平均疏散速度为(0.36±0.10) m/s。

2)当能见度较高时,人员水平疏散速度显著大于下行疏散速度,且个体疏散速度差异明显;当能见度较低时,个体间速度差异缩小,且人员水平疏散速度相比下行疏散速度受能见度影响更大。

3)高能见度环境下,人员以视觉作为寻路方式,倾向于选择自己最熟悉的路线或是已知的最短路径进行疏散;低能见度环境下,人员能见度水平受到限制,主要以触觉作为寻路方式,即借助墙或楼梯扶手进行疏散,此时人员的疏散路线是受到周围围挡物引导下的结果,人员往往错过最短疏散路径,因此建议火灾低能见度环境下增强疏散引导以提高出口利用率及疏散效率。

[1] Thompson PA, Marchant EW. A computer model for the evacuation of large building populations[J]. Fire Safety Journal, 1995(24):131-48.

[2] Fang Z, Wang P, Chen D, Chen DH, Duan JX, Hu ZR. The development of evaluation software of safety evacuation for high buildings[J]. Fire Science and Technology, 2004,23(5):439-442.

[3] Kady RA, Davis J. The effect of occupant characteristics on crawling speed inevacuation[J]. Fire Safety Journal, 2009(44):451-457.

[4] Proulx, G., Reid, I.M.A. Occupant behavior and evacuation during the Chicago Cook County Administration Building Fire[J]. Journal of Fire Protection Engineering, 2006,16(4): 283-309.

[5] Cepolina, E.M., 2009. Phased evacuation: an optimisation model which takes intoaccount the capacity drop phenomenon in pedestrian flows[J]. Fire Safety Journal, 44(4):532-544.

[6] Boyce KE, Shields TJ, Silcock GWH. Toward the characterization of buildingoccupancies for fire safety engineering: capabilities of disabled people movinghorizontally and on an incline[J]. Fire Technology, 1999(35):51-67.

[7] Boyce KE, Shields TJ, Silcock GWH. Toward the characterization of building occupancies for fire safety engineering: capabilities of disabled people moving horizontally and on an incline[J]. Fire Technology, 1999(35):51-67.

[8] Margrethe Kobes, Ira Helsloot, Bauke de Vries, Jos G. Post, Nancy Oberijé, Karin Groenewegen. Way finding during fire evacuation; an analysis of unannounced fire drills in a hotel at night[J]. Building and Environment, 2010,45(3): 537-548.

[9] J. Ma, W. G. Song, W. Tian. Experimental study on an ultra high-risebuilding evacuation in China[J]. Safety Science,2012,50(8):1665-1674.

[10] 邢志祥,唐永,高文莉. 高层住宅建筑火灾人员疏散仿真研究[J]. 中国安全生产科学技术,2012(6):29-33.

XING Zhixiang, TANG Yong, GAO Wenli. Study on evacuation simulation of high-rise residential building fire[J].Journal of Safety Science and Technology, 2012(6):29-33.

[11] 黄丽丽,朱国庆,张国维,等. 地下商业建筑人员疏散时间理论计算与软件模拟分析[J]. 中国安全生产科学技术,2012(2):69-73.

HUANG Lili, ZHU Guoqing, ZHANG Guowei, et al. The oretical calculation and software simulation on the evacuation time of theoccupants in the underground commercial building[J].Journal of Safety Science and Technology, 2012(2):69-73.

[12] 田娟荣,周孝清. 某地铁火灾人员疏散分析[J]. 消防科学与技术,2011(11):1011-1014.

TIAN Juanrong, ZHOU Xiaoqing. Analysis on people evacuation in a subway fire[J]. Fire Science and Technology, 2011,(11):1011-1014.

[13] 钟茂华,史聪灵,涂旭炜,等. 深埋岛式地铁车站突发事件时人员疏散模拟研究[J]. 中国安全科学学报,2007(8):20-25.

ZHONG Maohua, SHI Congling, TU Xuwei, et al. Simulation study on human evacuation during emergency in deeply buried-inland metro station[J].China Safety Science Journal,2007(8):20-25.

[14] 王锟,盛武,段若男. 基于Pathfinder的高校教学楼出口人员疏散仿真研究[J]. 中国安全生产科学技术,2016(7):180-186.

WANG Kun, SHENG Wu, DUAN Ruonan. Research on personnel evacuation simulation from exits of university teaching building based on Pathfinder[J].Journal of Safety Science and Technology, 2016(7):180-186.

[15] 王爱莎,彭伟. 突发事件下某教室的人员疏散研究[J]. 中国安全生产科学技术,2012(8):163-166.

WANG Aisha, PENG Wei. Study on emergency evacuation of a classroom[J].Journal of Safety Science and Technology,2012(8):163-166.

[16] Jeon, G.Y., Kim, J.Y., Hong, W.H., Augenbroe, G. Evacuation performance of individuals in different visibility conditions[J]. Building and Environment,2011, 46(5): 1094-1103.

[17] Ren-Yong Guo, Hai-Jun Huang, S.C. Wong. Route choice in pedestrian evacuation under conditions of good and zero visibility: Experimental and simulation results[A].Transportation Research Part B: Methodological, Volume 46, Issue 6, July 2012, Pages 669-686.

[18] Gyu-Yeob Jeon, Won-Hwa Hong. An experimental study on how phosphorescent guidance equipment influences on evacuation in impaired visibility[J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2009(22):934-942.