职场欺负对员工工作绩效的影响:集体主义氛围感知的中介效应

(广东外语外贸大学 商学院,广东 广州 510006)

职场欺负对员工工作绩效的影响:集体主义氛围感知的中介效应

李小卉

(广东外语外贸大学 商学院,广东 广州 510006)

研究收回有效问卷224份,利用SPSS22.0和A mos21.0统计软件,采用结构方程模型,分析和探讨了职场欺负对员工工作绩效的影响以及集体主义氛围感知在该影响过程中的中介作用。研究表明,职场欺负对员工工作绩效具有显著的负向影响,而集体主义氛围感知在职场欺负和工作绩效之间具有部分中介效应。研究结果对于探讨职场欺负中的文化差异性以及对于企业管理和企业文化建设都有较强的启示意义。

职场欺负;工作绩效;集体主义氛围感知

一、引言

职场欺负是一种普遍存在的社会现象。在挪威、英国和加拿大,职场欺负的发生率分别为4.5%、53%和40%[1]。美国职场欺负研究所(WBI)2010年的调查发现,有35%的员工在工作中曾被欺负,15%的人曾目睹欺负的发生,职场欺负的发生率远高于职场性骚扰和职场暴力等非法行为[2]。职场欺负的发生会对受欺负者和旁观者的身心健康和工作表现以至整个组织的运作产生不利影响,因而受到了越来越多研究者的关注,但目前大部分研究的背景地是在西方国家。西方国家有着天赋人权的理念,在这一背景下发展起来的研究模型和研究结论,对于以服从和忍耐为特点的中国来讲是否适合,值得进一步探讨,因为国家或民簇文化背景具有差异性。与此类似,不同组织有着组织文化氛围的差异性,不同个体有着个体文化倾向的差异性。随着对职场欺负行为研究的深入,这种文化差异性问题逐渐凸显。

本研究拟将文化的维度之一——集体主义这一变量引入到职场欺负的研究中。具体研究以下方面:(1)探讨在中国组织情境下,职场欺负对员工工作的影响。在具体指标的选择上,以往的研究多是以工作满意度、离职倾向、工作倦怠等为研究指标。其实职场欺负的后果,不管是身体症状如虚弱无力、睡眠障碍,还是心理症状如戒备、敌意、过度敏感,还是行为反应如离职、沉默,最终影响的是员工的工作绩效和组织效能,本次研究关注职场欺负对员工工作绩效的影响。(2)中国常被认为是集体主义文化的代表,集体主义有个体层面和组织层面之分。以往人们较多关注个体层面的集体主义倾向的研究,而本次研究则聚焦组织层面的集体主义氛围,探讨欺负发生后,员工对组织集体主义氛围的感知有没有变化,以及这种感知在链接职场欺负和工作绩效之间的中介作用。

二、理论基础与研究假设

(一)概念界定

Einarsen(1996)认为欺负是有意采取一些行动,使对方感觉到很丢脸或是很痛苦,使得工作绩效和工作环境的健康度出现双重下降[3]。Keashly&Jagatic(2003)将职场欺负定义为组织成员间一方对另一方重复实施的有敌意的言语或行为,导致受欺负者沮丧并感到自己无能,造成负向的影响[4]。Namie&Namie(2004)认为欺负是暴力的一种,是工作中蓄意的、重复的人际敌意,足以损害欺负目标的身心健康与经济状况[5]。Einarsen,Hoel H,Zapf D(2003)认为职场欺负重复发生并持续一段时间[6]。可见职场欺负所具有的蓄意性、反复性和危害性等特征是被很多学者所认同的。本研究采用国内学者秦弋(2008)提出的定义,职场欺负是指在工作环境中,个体长期处于难以反抗或摆脱的、负性行为的情境中,这些行为来自于一个人或几个人[7]。

对于工作绩效,本文采用Motowidlo等人的观点,认为工作绩效包含任务绩效、人际促进和工作奉献三个维度。任务绩效指与工作任务直接相关的生产性和技术性活动,主要表现为工作效率;人际促进指有助于组织目标实现的人际关系行为,包括关心他人、改善关系等活动;工作奉献则指支持组织目标的自律行为,如工作努力、主动、遵守规章制度等。

组织层面的集体主义是一种文化氛围,指当人们自进入组织的那一刻起,就融入到强大而紧密的内群体当中,这个群体为人们提供保护并换取人们对该群体的忠诚(Hofstede,1980)[8]。集体主义氛围感知正是个体对这种组织文化氛围是否存在,以及强弱程度的一种心理感受和主观判断。与西方国家的个人英雄主义不一样,中国社会强调集体、团结,中国员工对集体主义氛围的感知较为敏感,渴望被集体和同事接纳、包容,反过来,被拒绝、排斥和欺负是让人难以接受的。

(二)职场欺负与员工工作绩效

虽然以往的研究很少探讨职场欺负对员工工作绩效的直接影响,但研究发现,遭受职场欺负的员工大多报告了低水平的组织承诺、工作满意度、工作士气,同时会伴有故意缺勤、工作倦怠、创新潜能丧失、离职等问题(陈伟娜,2011;刘骏飞,2010;马跃如,李树,2011;聂光辉,李永鑫,唐峥华,2011;荀洪景,2011;Paice&Smith,2009)。此外,职场欺负也影响了受欺负者与同事和上级的人际关系(Glasø et al.,2009),降低了团队协作性(Baillien,Neyens,et al.,2009)。可见职场欺负作为一种不当的人际互动方式,会使被欺负者产生消极负面的职场工作情绪和人际互动体验,会给员工带来各种身体上和心理上的负担,成为受欺负者甚至旁观者的职场压力。Hobfoll(1989)以资源保存理论来解释压力处理方式时指出,当人们面临压力时,倾向于通过获取、保护和保留资源(包括时间、体力、情绪、能量、注意力)来缓减压力[9]。因此,人们面对职场欺负可能会很少建言、降低积极性、削弱忠诚度、降低工作质量和效率、抑制人际交往等,因为这一切都会消耗资源。另外,个体在组织中受到欺负而得不到他人和组织的帮助时,会恶化其与组织之间的关系,按照社会交换理论和互惠的观点,个体将有可能通过弱化工作表现、疏远工作群体等方式对组织进行报复。因此本文提出以下假设:

H1:职场欺负对员工工作绩效有显著负向影响。

(三)职场欺负与集体主义氛围感知

李燕萍等人(2014)认为集体主义氛围倡导和谐共进的团队价值观,重视团队一致性和紧密的人际关系,致力于给员工营造家一样的感觉[10]。这种氛围会满足员工的归属感需求,但是职场欺负的出现会破坏这种氛围。Fu,Watkns&Hui(2004)研究发现,当组织处在一种集体主义文化情境中时,为了维护人际和谐,组织通常会倾向于采取宽恕的方式对待冲突[11]。这种宽容和放任或许可以实现表面的一团和气,但在受欺负者和旁观者的心中,组织中“家一样的感觉”却打了折扣。被欺负者对欺负者的不满和怨恨会逐渐转变为对组织的不满和怨恨,会认为这样的组织虚伪和冷漠,缺少关爱和公平,被欺负者的集体主义氛围感知必然下降。与之前感受到“家人”般相互照顾的气氛相比,此时他们更多体会到的是“君子之交淡如水”,组织只是工作的场所,工作只是为了换得报酬。因此,我们提出以下假设:

H2:职场欺负对集体主义氛围感知有显著负向影响。

(四)集体主义氛围感知与员工工作绩效

何叶等(2011)[12]、时勘等(2015)[13]、李燕萍、徐嘉(2014)[10]分别在医院、国企和汽车制造公司进行实证研究,均发现积极的集体主义氛围能够显著提高组织认同感、工作幸福感,进而提高员工的工作投入水平。感受到浓厚的集体主义氛围,员工更倾向于把自己看成是组织的一部分,其对组织的依恋感、使命感、责任感和忠诚度会更高。反之,员工则更容易坚持个人利益,淡漠人际关系,并对组织的目标、制度和文化有较少的认同。因此,本研究提出以下假设:

H3:集体主义氛围感知对员工绩效有显著正向影响。

(五)集体主义氛围感知在职场欺负和员工工作绩效关系中的中介作用

一个组织有没有建立起集体主义文化以及该文化强弱程度并不是由组织说了算,而是取决于成员对这种文化气氛的心理感受和个体判断。如果组织中发生了职场欺负现象而又得不到组织的制止和帮助时,受欺负者会产生无助感,他们感知到的集体主义氛围将会下降,成员会对组织失望、抱怨甚至报复,这在集体主义倾向较强的中国人身上尤为明显,因为相比于西方人,中国人具有更强的关系取向和群体归属需求,并且拥有根深蒂固的追求和谐的愿望[14]。有研究表明,集体主义倾向高的员工对负性的人际关系很敏感,一旦受到欺负或排斥,他们很可能会感受到更大的心理落差,表现出比一般人更为强烈的心理和行为上的反应,如降低组织认同、减少工作投入、削弱与所属集体的关系等。因此,本研究提出以下假设:

H4:集体主义氛围感知在职场欺负与员工工作绩效之间起中介作用。

三、研究方法

(一)研究对象

本文的数据主要来源于珠三角地区的企业,先后进行了两次问卷调查,前后间隔一个月。第一次依托问卷星网络调查,共收到有效问卷110份;第二次实地走访了两家企业,共发放纸质问卷130份,回收121份,其中有效问卷114份,问卷有效回收率为87.7%。两次共收回有效问卷224份。其中男性占44.6%,女性占55.4%;从教育程度来看,高中及中专以下学历的占8%,大专学历占15.2%,本科学历占72.8%,硕士及以上学历占4%;从职务构成来看,普通员工占75.9%,基层管理者占12.9%,中层管理者占8.5%,高层管理者占2.7%;从企业性质来看,国有企业员工占16.1%,民营企业占37.5%,合资独资企业占22.3%,其他性质企业占24.1%;从工作年限来看,工作年限半年以上到一年以下的占59.4%,1—2年的占16.1%,2—5年的占14.3%,5年以上的占10.3%。

(二)测量工具

本研究中使用的变量为职场欺负、集体主义氛围和工作绩效,具体测量工具如下:

1.职场欺负。采用荀洪景(2011)编译的中文版《负性行为问卷》(the Negative Acts Questionnaire Revised,NAQ-R)[15]。问卷有三个因子(个人相关欺负、工作相关欺负和组织不公),共22个条目,荀洪景的研究中该问卷的Cronbach's α系数为0.915。本次研究中Cronbach's α系数为0.925,表明该工具有良好的测量信度。

2.集体主义氛围。有关集体主义文化氛围的题项来自于“全球领导力和组织行为有效性”(2001)项目中的“个人主义/集体主义文化”量表[16],共13题。在本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.819,量表的信度效度良好。

3.工作绩效量表。该量表包括三个分量表。任务绩效分量表采用台湾学者樊景立和郑伯埙(1997)针对华人社会员工设计的量表,包括4个题项;人际促进(7个题项)和工作奉献(8个题项)采用Van Scotter和Motowidle(1996)编制的量表[17]。因此,工作绩效总量表共包括19个题项。在本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.943。

本研究所用量表均采用李克特5点量表计分方式。职场欺负量表请填答者对描述的行为从1(从不如此)-5(总是如此)做判断;集体主义氛围和工作绩效量表要求受测者在1(完全不符合)-5(完全符合)做出评价。

(三)统计方法和分析思路

本研究采用SPSS22.0和AMOS21.0进行统计分析,(1)运用SPSS22.0进行Harman单因子检验,以考察共同方法偏差问题。(2)利用AMOS21.0对研究涉及的变量进行验证性因素分析,以考察各量表的区分效度。(3)运用SPSS22.0进行描述性统计分析、相关分析和内部一致性信度分析。(4)利用AMOS21.0建立结构方程模型,来分析职场欺负、集体主义氛围感知和工作绩效之间的关系。

四、结果分析

(一)共同性方法偏差检验的结果

因为数据为同源数据,容易产生共同方法偏差。因此本次研究采用Harman单因子检验法,用SPSS22.0将问卷所有条目做因子分析,结果发现在未旋转时得到的第一个主成分的方差贡献率为27.79%,未占多数,所以不存在显著的共同方法偏差。

(二)验证性因素分析的结果

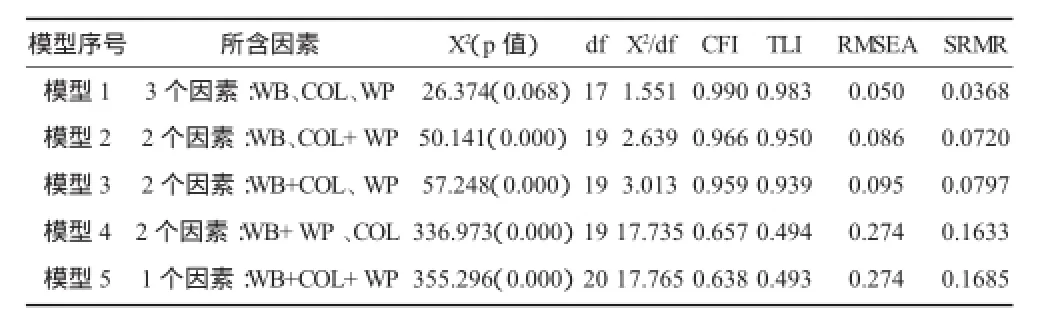

为考察职场欺负、集体主义氛围感知和工作绩效三个量表的区分效度,本研究采用AMOS21.0对调查所获得的数据进行验证性因素分析,并选取了X2、P值、CFI、TLI、RMSEA、SRMR等指标。X2与自由度(df)之比可用来说明模型正确性的概率,其越接近1,表明模型的拟合程度越好;显著性概率值P,P值大于0.05,接受虚无假设,表示研究者所提的理论模型与实际数据可以契合;P值小于0.05,表示理论模型与实际数据不能契合;近似误差的均方根RMSEA的值越小越好,若小于0.05表示接近拟合,大于0.1则表明拟合不好;标准化残差均方根SRMR的值越小表示模型越好,小于0.05表示拟合非常好;比较拟合参数CFI和非规范拟合指数TLI的值要求大于0.9,越接近1.0,表示拟合度越好。

验证性因子分析结果见表1,比较三因素模型、两因素模型和单因素模型后发现,三因素模型与实际数据拟合得最为理想,表明本研究中的三个变量间具有良好的区分效度,它们确实代表了三个不同的概念。

表1 验证性因素分析结果(N=224)

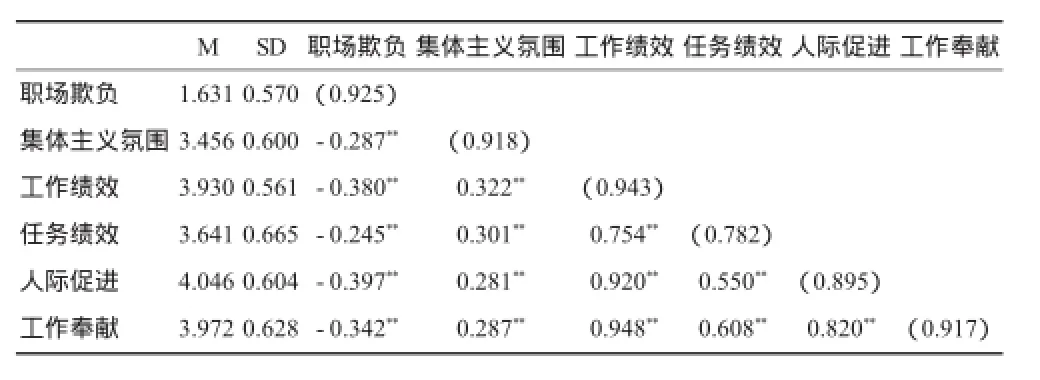

(三)描述性统计分析的结果

采用SPSS22.0对各变量的内部一致性和相关性进行检验,信度系数和相关系数见表2。各个变量的Cronbach's信度系数在0.782~0.943之间(表 2中对角线括号内数值),满足常用的高于0.7的标准,表明量表具有较好的信度。从表2可知,职场欺负、集体主义氛围感知和工作绩效显著相关,集体主义氛围感知和工作绩效显著相关,这为后面分析集体主义氛围感知的中介效应提供了必要的前提。

表2 各研究变量的均值、标准差和Pearson相关系数(N=224)

(四)假设验证

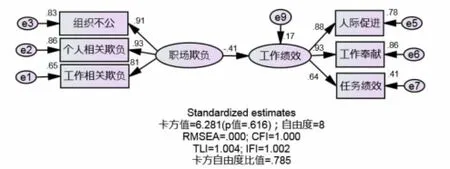

1.H1的检验。本研究使用潜变量路径分析对职场欺负和工作绩效之间的关系进行验证。验证模型见图1,模型适配度指标均达到标准,P值等于0.616,表示研究者所提的理论模型与实际数据契合。路径分析的结果表明,职场欺负对工作绩效有显著的负向影响,标准化路径系数分别为-0.41(P<0.001),H1得到支持。

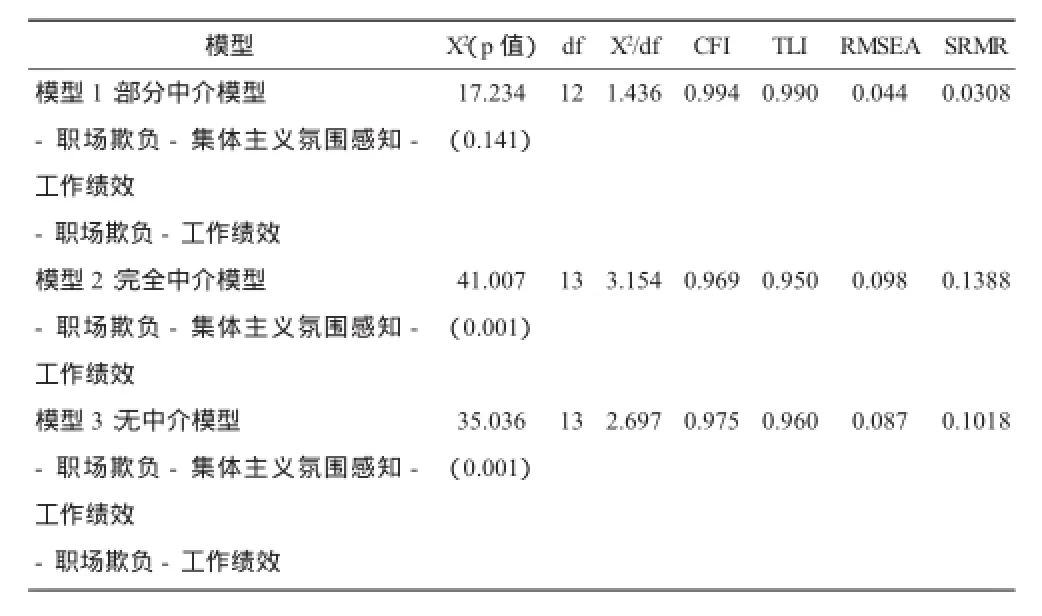

2.H2和H3的检验。根据Baron(1986)等提出关于中介作用分析的四个条件,即职场欺负与员工工作绩效相关显著、职场欺负与集体主义氛围感知相关显著、集体主义氛围感知与员工工作绩效相关显著、当控制集体主义氛围感知这一中介变量时,职场欺负对员工工作绩效的影响变小但仍显著(部分中介)或不再显著(完全中介)。在前面的相关分析中可知,职场欺负、集体主义氛围感知、工作绩效三个变量之间的显著相关,Baron等人提出的前三个条件得到满足。针对第四个条件,本研究采取结构方程建模技术来进行检验。本研究构建三组结构方程模型,分别是无中介效应模型、完全中介效应模型和部分中介效应模型,比较这三组模型的适配度指数,以确定集体主义氛围感知在职场欺负和工作绩效之间是起完全中介作用,还是仅有部分中介作用,抑或是无中介作用。结构方程模型比较结果见表3。

图1 两变量的结构方程模型

表3 结构方程模型比较(N=224)

从表3可以看出,模型1,即部分中介模型的模型适配度指标最好,且P>0.05,表明研究者所提的理论模型与实际数据可以很好地契合,最佳拟合模型路径图如图2所示。

图2 三变量的结构方程模型

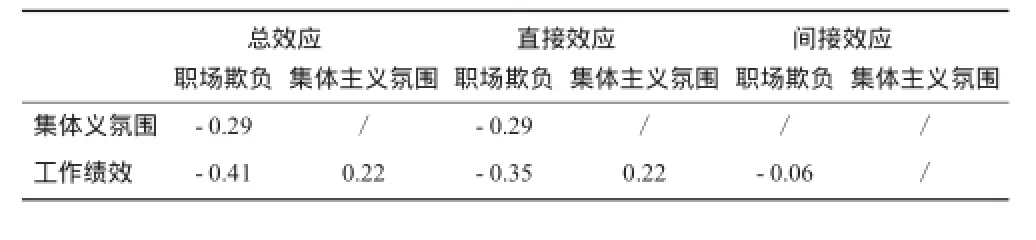

由图3可知,(1)职场欺负对集体主义氛围感知具有显著的负向影响,β=-0.29,p<0.001。H2得到支持。(2)集体主义氛围感知对工作绩效有显著的正向影响,β=0.22,p<0.001。H3得到支持。(3)职场欺负对工作绩效具有显著的负向影响,β=-0.35,p<0.001。对比图1和图 2可以发现,加入中介变量集体主义氛围感知后,自变量对因变量的影响变小,但仍显著,Baron等人的中介作用第四个条件得到满足,H4得到支持。结果表明,集体主义氛围感知在职场欺负和工作绩效间起中介作用,且是部分中介作用,影响效应见表4。

表4 职场欺负、集体主义氛围感知和工作绩效间影响效应

表4的结果表明,职场欺负对工作绩效有负向影响,总效应为0.41,其中直接效应有0.35,间接效应有0.06。在本研究中,中介效应等于间接效应,即集体主义氛围感知在其中所发挥的中介效应为0.06,占总效应的15%,集体主义氛围感知能解释总效应的15%。

五、讨论

(一)研究讨论

本研究以224名职场人员为被试,以集体主义氛围感知为中介变量,探索了职场欺负对员工工作绩效的消极影响,本研究的假设全部得到验证。结构方程模型分析的结果表明,集体主义氛围感知在职场欺负与工作绩效之间有着显著的中介效应。这说明员工遭受职场欺负确实会弱化员工的集体主义氛围感知,会破坏个体与组织联系的心理和情感纽带,会消弱组织的凝聚力和向心力,甚至会让受欺负者产生“圈外人”或“局外人”的自我认定,从而抑制自己的工作投入和工作奉献,对同事疏远和冷淡,以减少受欺负的频率,并平衡负性心理感受。由此可见职场欺负通过影响员工对集体主义气氛的感知从而影响员工工作绩效,职场欺负存在负面效应和广泛的危害性。

本研究显示,职场欺负对集体主义氛围感知和工作绩效有显著的消极影响,但路径系数表明,三个潜变量之间的直接效果值不大。这可能是因为,受传统观念影响,中国人个体层面的集体主义倾向较强,组织的权力距离较短,相信“忍一时风平浪静”,因此员工面对职场欺负行为时,容忍度要高,尤其是当这种欺负来自其直接上级时,员工往往选择忍受、回避、沉默,并说服自己不计较,甚至把这看作是符合规范的现象和行为,这在一定程度上在职场欺负对工作绩效的负向影响中起到缓冲作用。

(二)研究意义

本研究的理论意义在于,首先,本研究证实了职场欺负是一个有着显著预测力的变量,事实上它的确会影响员工的工作行为,至少本次研究显示它会降低员工的工作绩效,哪怕是在强调和谐、忍耐和服从的中国企业里。以往的研究中很少直接以工作绩效为指标来研究职场欺负的影响,因此本研究的成果可以丰富职场欺负的理论认知;其次,本次研究发现,职场欺负对员工工作绩效的影响是部分地通过集体主义氛围感知这一中介变量实现的,这可能是与欧洲和北美地区不同的地方。中国是个关系型社会,是个十分重视“圈子”的国家,越是这样,其成员在响应“集体利益高于个人利益”的同时,对于集体给予的关爱和回报就越是在乎,对于组织文化氛围就越是敏感。所以,员工受到欺负的时候,他们渴望得到其他同事和组织的安慰、支持和帮助,如果没有,其失落感和无助感会达到最高值,对组织集体主义氛围的感知会显著下降,从而让员工有“圈外人”的自我定位,进而影响到工作欲望和工作表现。这个发现对于研究职场欺负中的文化差异性有着重要的理论意义。

本研究的实践意义在于,职场欺负会影响到员工对组织的评价和判断,进而影响员工的工作绩效水平。因此,组织管理者应充分认识到职场欺负的危害性,采取有效措施减少该现象的发生。

1.培育和保护和谐互爱的集体主义文化氛围。集体主义文化氛围的培育不是停留在标语上和口头上,更要落实到行动中;不仅是在员工顺境时的“锦上添花”,更应是在员工身处困境的时候“雪中送炭”。唯有这样,员工才能真正感受到集体主义氛围和家的温暖。

2.及时的干预和制止职场欺负现象。虽然我国员工对职场欺负的容忍度相对较强,但这并不意味着我们可以放任该类行为的存在。如果在一段时期内,职场欺负现象没有被制止或改善,受欺负者会相信这种行为是被组织接受的,由此会破坏其对组织文化的感受和评价,必须引起企业管理层的重视。

3.鼓励受欺负者寻求组织的支持和帮助。中国人常以“忍”字当头,忍气吞声、逆来顺受。但这维系的只是表面的和气,“面和心不和”、“口服心不服”,这并不利于解决冲突、缓解矛盾,反而受欺负者可能会隐秘地做出“反生产行为”[18]。因此组织应当建立完善的沟通渠道和投诉机制,让受欺负的人有地方揭发、有地方申诉、有地方抱怨、有地方发泄,让实施欺负的人受到应有的告诫和惩罚,让职场欺负行为无处藏身。

六、局限与展望

本次研究采用的量表多是西方学者开发的,虽然经过了信度和效度的验证,但基于西方文化背景下开发出的量表能否准确表达中国人对欺负和集体主义的理解,还值得考量;二来本研究将集体主义氛围看成是单一维度并进行测量,但如果从多维度考虑可能会更清晰地解释集体主义氛围这一概念及其作用模式;三是本研究共收到有效问卷224份,多数集中在年龄偏小、工龄较短的80后和90后的员工中,70后和60后的员工及中高层管理者的样本量不够,因此研究结论有一定的局限性。组织层面的集体主义氛围是组织情境和文化的其中一个体现,个体层面的集体主义倾向和其他情境文化因素如领导风格、沟通网络等在职场欺负和员工工作绩效间扮演了什么角色,是未来应当研究的重点。

[1]付美云,马华维,乐国安.职场欺负行为研究中的文化差异性——基于国家文化视角的分析[J].西南大学学报(社会科学版),2014,40(2):114-120.

[2]Workplace Bullying Institute.Results of the 2010 WBI U.S workplace Bullying Survey(2010-2011).http://www.workplacebullying.org/ wbiresearch/2010-wbi-national-survey/.

[3]Einarsen S.,Skogstad A.Bullying at work:Epidemiological findings in public and private organizations[J].European Journal of work and Organizational Psychology,1996,5:185-201.

[4]Keashly L.,Jagatic K.By any other name:American perspectives on workplace bullying.In S.Einarsen,H.Hoel,D.Zapf,C.Cooper(Eds.)Bullying and EmotionalAbuse in the Workplace:International Perspectives in Research and Practice(2003).London:Taylor Francis,31-91.

[5]Namie G.,Namie R.Workplace bullying:How to address America's silent epidemic[J].Employee Rights and Employment Policy Journal,2004,8:335-373.

[6]Stale Einarsen,Helge Hoel,Cary Cooper.Bullying and Emotional Abuse in the Workplace:International Perspectives in Research and Practice. 2003.London:Taylor and Francis:178.

[7]秦弋.工作场所中欺负问题的研究现状[J].心理科学进展,2008,16(2):335-339.

[8]Hofstede G,Hoppe M H.Introduction:Geert Hofstede's Culture's Consequences:International Differences in Work-Related Values[J]. Social Science Electronic Publishing,1980,18(1):73-74.

[9]Hobfoll S E.Conservation of resources.A new attempt at conceptualizing stress[J].American Psychologist,1989,44(3):513-24.

[10]李燕萍,徐嘉.基于组织认同中介作用的集体主义对工作幸福感的多层次影响研究[J].管理学报,2014,11(2):198-205.

[11]Fu H,Watkins D,Hui E K P.Personality correlates of the disposition towards interpersonal forgiveness:AChinese perspective[J].International Journal of Psychology,2004,39(4):305-316.

[12]何叶,侯爱和,曹美嫦.组织气氛对护士工作投入的影响[J].中华护理杂志,2011,46(5):436-439.

[13]时勘,崔有波,万金,等,2015.集体主义氛围感知对工作投入影响——组织认同的中介作用[J].现代管理科学(9):6-8.

[14]李锐.职场排斥对员工职外绩效的影响:组织认同和工作投入的中介效应[J].管理科学,2010,23(3):23-31.

[15]荀洪景,刘化侠,田芝丽.负性行为问卷中文版信度、效度初步检验[J].中国护理管理,2012,12(6):21-24.

[16]House R,Javidan M,Dorfman P.Project GLOBE:An introduction[J]. Applied Psychology,2001,50(4):489-505.

[17]Van Scotter J R,Motowidlo S J.Interpersonal Facilitation and Job Dedication as Separate Facets of Contextual Performance[J].Journal of Applied Psychology,1996,81(5):525-531.

[18]刘玉新,张建卫,彭凯平.职场欺负、人际冲突与反生产行为的关系:情绪智力的调节效应[J].预测,2012,31(5):1-8.

(责任编辑:C 校对:T)

F272.92

A

1004-2768(2017)01-0113-05

2016-10-24

广东省哲学社会科学“十二五”规划项目(GD15XGL26);2015年度广东外语外贸大学校级青年联合基金项目(15Q27)

李小卉(1974-),女,湖南长沙人,广东外语外贸大学商学院人力资源管理系讲师,研究方向:人力资源管理。