互联网技术企业R&D人员脑力负荷评价及其应用研究

(杭州电子科技大学 管理学院,浙江 杭州 310018)

互联网技术企业R&D人员脑力负荷评价及其应用研究

蔡敏,陈芸

(杭州电子科技大学 管理学院,浙江 杭州 310018)

随着计算机技术及网络技术的高速发展,国内涌现出大批互联网技术企业,使得互联网经济应运而生,近年来互联网技术企业R&D人员“过劳死”事件频见于报端,因此对互联网技术企业R&D人员脑力负荷进行评定,了解其脑力负荷水平以及变化规律,对于保证互联网技术企业R&D人员身心健康,促进互联网经济健康持续发展有重要的现实意义。文章首先针对互联网技术企业R&D人员脑力负荷特点,对目前国内外广泛使用的SW A T量表进行修订,形成C-SW A T量表,并对C-SW A T量表进行信度和效度评价,结果表明C-SW A T具有较好的信度和效度。然后基于C-SW A T量表设计调查问卷,对297名互联网技术企业R&D人员进行脑力负荷评定,并分析其脑力负荷分布特征、变化规律及影响因素,结果表明互联网技术企业R&D人员整体脑力负荷较高且呈正态分布,年龄、工龄、学历水平和脑力负荷呈现出明显正相关性。

互联网技术企业;脑力负荷;SW A T量表;因子分析

一、引言

(一)研究的意义

计算机技术及网络技术的高速发展,使得互联网经济如异军突起般飞速发展,近年来,国内涌现出以阿里巴巴、百度、京东等为典型代表的互联网技术企业,为中国经济发展带来了不容小觑的贡献。2015年6月国务院发布了《实施“互联网+”战略,推动传统产业升级的建议》,为互联网技术企业带来了最佳的发展契机[1]。R&D人员在互联网技术企业中所占的比例要远远高于传统企业,是互联网技术企业核心竞争力之一,R&D投入已成为衡量一个企业创新能力高低的标准之一,但由于互联网经济下,产品更新换代速率明显加快,使得互联网技术企业R&D人员存在工作时间长、工作压力大、脑力负荷重等现象,互联网技术企业R&D人员“过劳死”事件也频见于报端。因此,基于互联网技术企业R&D人员工作特点对已有的脑力负荷主观评价量表进行修订,对其脑力负荷进行评定,并分析其脑力负荷分布特征、变化规律及影响因素,对于保证互联网技术企业R&D人员身心健康,促进互联网经济健康持续发展有重要的现实意义。

(二)国内外研究现状

脑力负荷是与体力负荷相对应的一个术语,脑力负荷是人因工程领域的一项重要的研究课题。早在20世纪70年代初期,西方国家就认识到评估脑力负荷的重要性,并投入了大量的人力和物力对脑力负荷进行研究[2]。但目前为止,脑力负荷还没有严格的定义。Meijman等认为脑力负荷和劳动者在工作中愿意付出的信息处理能力有关,是一个相对的概念[3]。O'Donnell等将劳动者用于执行特定任务时使用的那部分信息处理能力定义为脑力负荷,而脑力负荷的测量就是对这部分信息处理能力进行的测量[4]。国内的廖建桥等认为脑力负荷是人的信息处理系统在工作时被使用情况的一个指标,并与人工作时闲置未用的信息处理能力成反比。他们认为脑力负荷可以用时间占有率和信息处理强度两个因素来概括,时间占用率越高,脑力负荷越高,信息处理强度越大,脑力负荷越高[5-6]。

脑力负荷目前还不能直接进行测量,只能采用一些间接的方法对其进行评定,目前主要评定手段包括工作测量法、生理测量法和主观测量法三种。工作测量法以劳动者待完成任务的绩效(如作业速度、作业时间、成绩、错误率等)作为脑力负荷的指标,它直接反映了劳动者的努力结果,但是它很难在不同任务间进行比较[7-9]。生理测量法是通过测量劳动者的某些生理指标的变化来反映其脑力负荷情况,目前研究的比较多的生理指标有自发脑电、事件相关电位(如P300)、心电、功能性近红外光谱、脑血氧、眨眼率等[10-14]。但生理测量法需要有较为昂贵的专业生理信号测量设备,并且需要专业人员进行测试和分析,这给实际实施和应用带来不便。主观测量法,是一种最简单也是最流行的脑力负荷评定方法,在其实施过程中,劳动者被要求判断某一个工作强加于他们身上所产生的脑力负荷,通常需要给出一些定义和规则以指导劳动者进行脑力负荷评估,主观测量法的理论基础是劳动者能力的占用与他们较准确地报道的个人的努力程度是相关的。主观测量法实施简单,使用方便,它使用统一的维度对脑力负荷进行评定,可以对不同任务所产生的脑力负荷进行比较,它不仅能够区分超负荷和非负荷,而且对中、低负荷的变化也比较敏感。由于主观测量法具备效度高、无入侵性、使用经济等特点,近20年来一直是最受欢迎的脑力负荷评定方法[15]。

目前使用较为广泛的主观测量技术是由美国空军某基地航空医院研究所开发的主观负荷评价技术(Subjective Workload Assessment Technique,SWAT)[16],在这种评价技术中,脑力负荷被认为与时间、压力和努力程度这三个主要因素相关,每个因素有高、中、低三个水平,测试者被要求评估某项任务中这三个因素的高、中、低水平,然后由研究人员计算出完成这一任务的脑力负荷高低。但目前使用主观评测法评估脑力负荷大多数集中于飞行驾驶、机场调度、交通调度等短时间需要处理大量信息的工作[17-22],应用的领域比较狭窄,对于近年来蓬勃发展的互联网技术企业R&D人员脑力负荷的研究几乎空白,而由于近年来互联网技术企业以及互联网经济的高速发展,互联网技术企业R&D从业人员数量正在飞速增长,并且关于互联网技术企业R&D人员“过劳死”的报道也频见于报端,说明互联网技术企业R&D人员的脑力负荷较重,并且已经影响到其身心健康。因此,研究互联网技术企业R&D人员的脑力负荷及其主要影响因素,使其脑力负荷维持在一个适度的水平,对于保护互联网技术企业R&D人员的身心健康,促进互联网技术企业健康、稳定、持续发展具有非常重要的现实意义。

二、研究设计

(一)问卷指标的设计

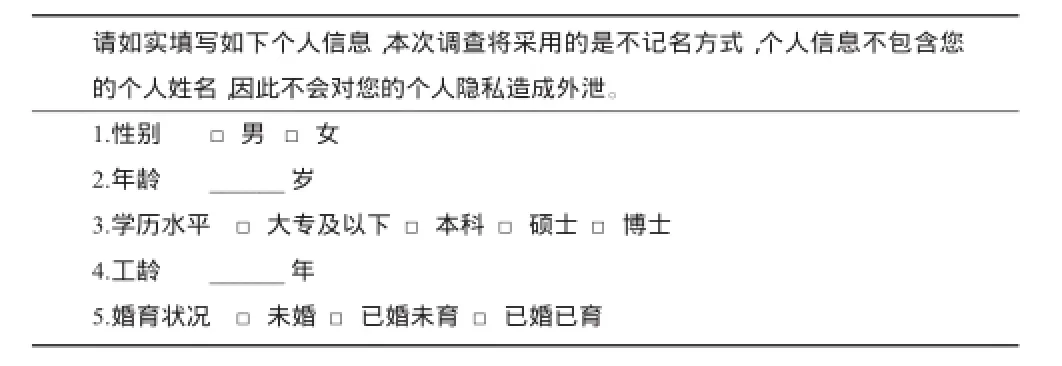

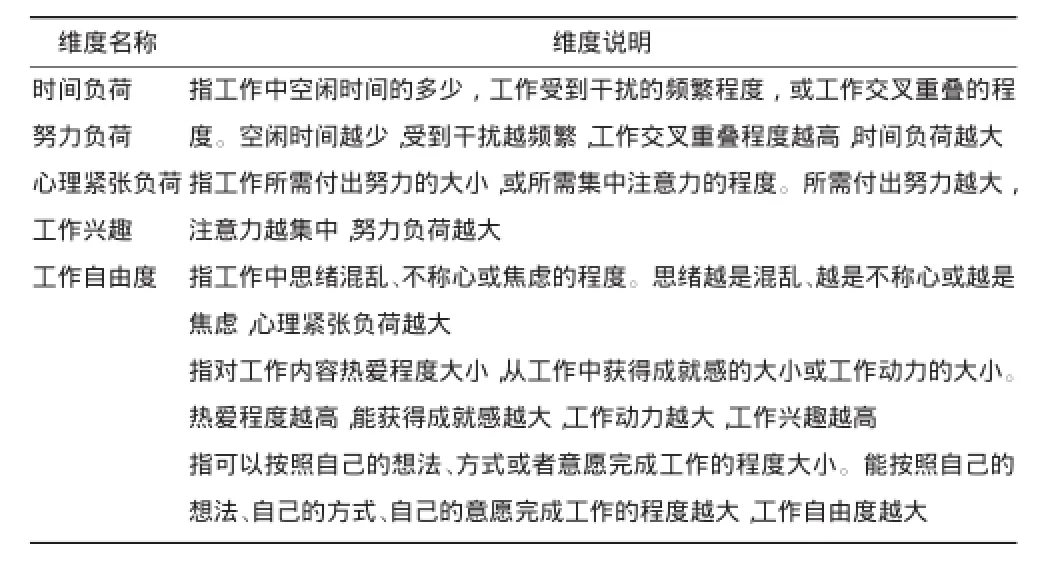

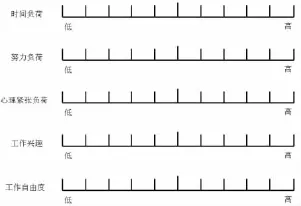

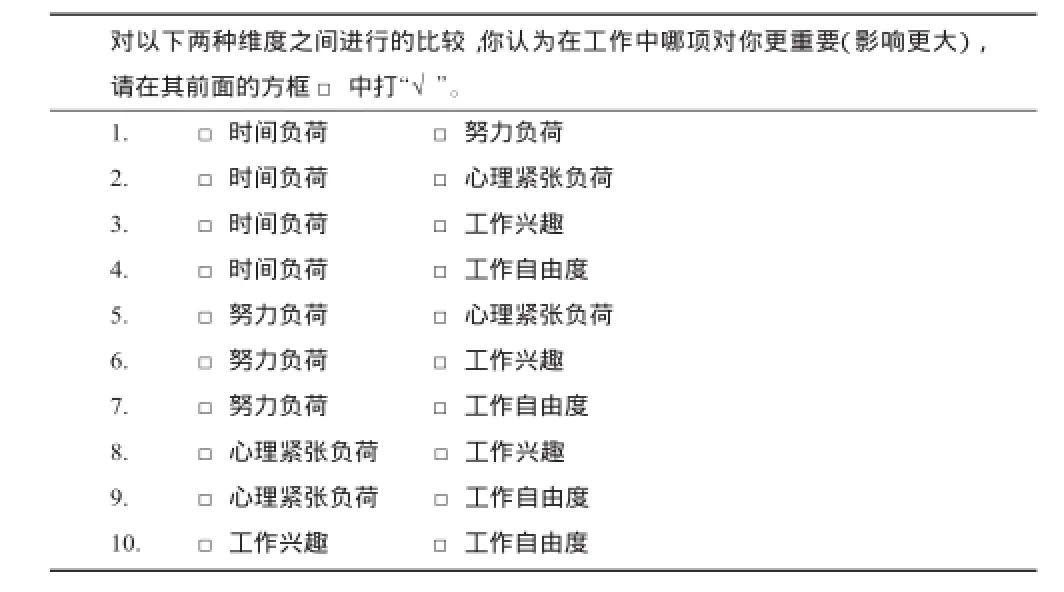

本文针对互联网技术企业R&D人员工作特点,参考国内外多篇文献,综合多位专家的意见,进行了大量前测工作,对传统SWAT量表进行修订形成C-SWAT量表,并根据C-SWAT量表设计互联网技术企业R&D人员脑力负荷评定问卷,本问卷包含3个部分:第1部分向被调查者解释调查的目的和内容;第2部分统计被调查者的基本特征,如性别、年龄、学历水平等,如表1所示;第3部分是C-SWAT量表问项,包含量表维度说明、负荷指数评价以及维度两两对比表,分别如表2、图1、表3所示。

表1 调查对象特征统计表

表2 量表维度说明

图1 负荷指数评价

表3 维度两两对比表

量表维度说明用于向被测试者解释每个测试维度的定义,以方便被测试者理解每个维度的具体含义。负荷指标评价包含时间负荷、努力负荷、心理紧张负荷、工作兴趣和工作自由度5个维度,调查对象根据自己执行工作的实际情况,分别在代表5个维度的直线上的相应位置做标记。维度两两对比表用于确定每个维度对于特定调查对象的脑力负荷贡献权重。

(二)问卷的发放和数据统计处理

本文以杭州市某互联网技术企业R&D部门R&D人员为调查目标,此次调查共发放问卷381份,回收问卷324份,回收率为85.04%,有效问卷为 297份,有效率为91.67%,其中120例在2—3周内重新进行测试,用于重测信度分析。

数据统计之前需要将量表各维度1~10的得分值换成百分制,需要特别注意的是,工作兴趣和工作自由度两个本来是从左往右逐渐减小的,因为工作兴趣越小、工作自由度越小,脑力负荷越大,但是为了防止调查对象在量表填写时出错,将这两个维度也调整成从左往右逐渐增加,以和另外三个维度保持一致,减少调查对象在填写量表时的困惑,提高量表填写的可靠性,因此,在数据处理时,工作兴趣和工作自由度这样两个维度需要按照公式1进行百分制换算。

维度最终分值=(10-维度填写分值)*10 (1)

五个维度的两两对比表用于确定每个维度对于脑力负荷贡献的权重,通过表4确定每个维度的对应权重。最终调查对象的脑力负荷等于5个维度的最终值乘以相应权重的总和。

表4 维度被选次数与其权重对应表

三、实证分析

(一)量表信度评价

本研究从重测信度、分半信度、α系数、Ω系数、θ系数以及条目与总分的一致性分析方面对C-SWAT量表进行信度评价。

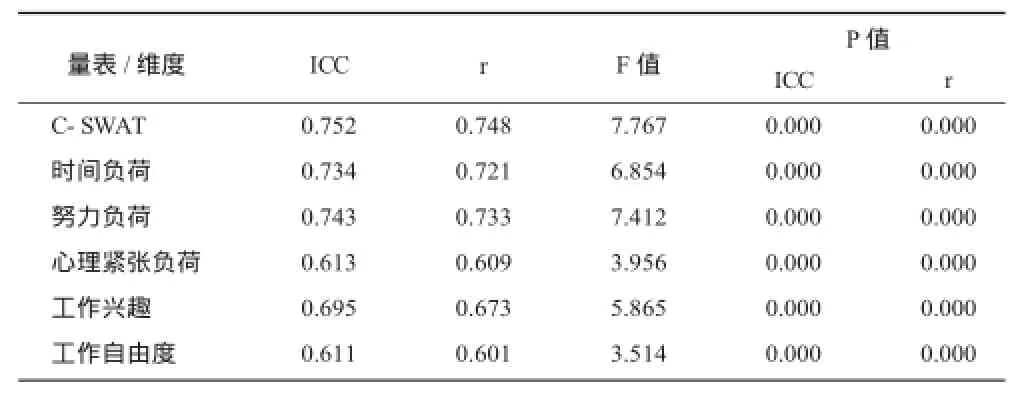

C-SWAT量表及其各维度重测信度分析结果如表 5所示,C-SWAT量表及其各维度的 ICC位于0.611~0.752,P值均小于0.001,具有统计学意义,根据ICC要求,其稳定性属于良好。其Pearson线性相关分析结果显示相关系数r与相应的ICC均较接近,表明两次调查的误差都是随机误差。

表5 C-SWAT量表及其各维度重测信度结果

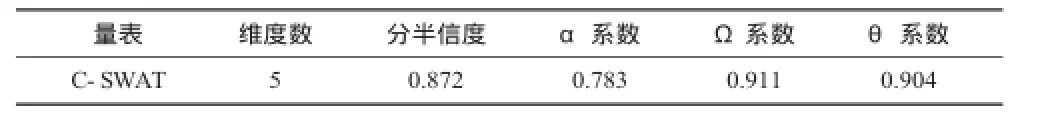

C-SWAT量表的分半信度、α系数、Ω系数、θ系数对比如表6所示,C-SWAT量表的分半信度均大于0.88,α系数均大于0.78,Ω系数、θ系数大于0.90,均符合心理测量学的要求,由此表明修订后的C-SWAT量表的各维度测试内容依然具备很好的一致性。

表6 C-SWAT量表的分半信度、α系数、Ω系数、θ系数分析结果

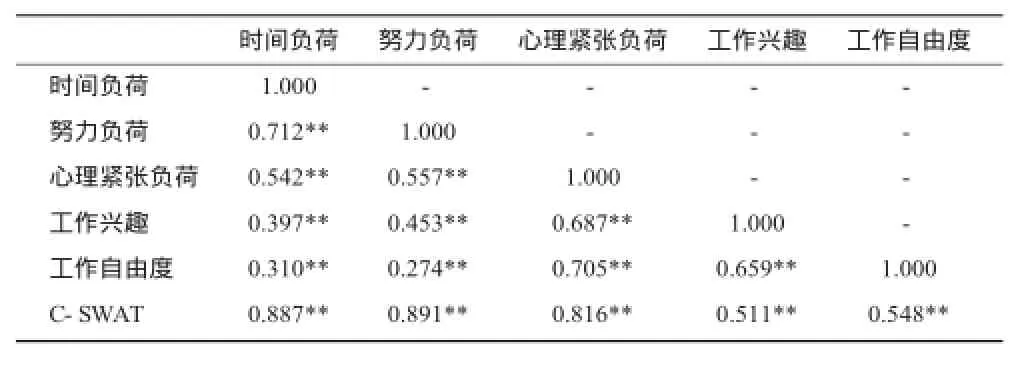

C-SWAT量表各维度得分与总分之间的一致性分析结果如表7所示,C-SWAT量表各维度得分与总分之间的相关系数分别为0.887、0.891、0.816、0.511、0.548,均大于0.5,而研究表明量表与总分之间的相关系数大于0.3即表明该维度较好[23],因此新增的工作兴趣和工作自由度这两个维度与量表整体测试内容之间也具有较好的一致性。所有系数的P值均小于0.001,具有统计学意义,表明C-SWAT量表各维度测定内容与量表整体测试定内容之间具有较好的一致性。

表7 C-SWAT量表各维度与总分的一致性分析

(二)量表效度评价

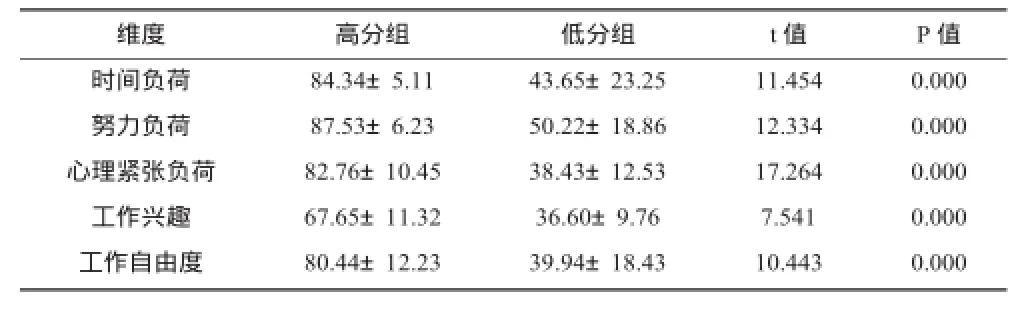

区分效度评价方法是通过将参与重复测试的120名对象的脑力负荷总得分由高到低进行排序,然后把总得分最高的20%作为高得分组,总得分最低的20%作为低得分组,采用独立样品t检验对比高低得分组各维度的得分差异,分析结果如表8所示。结果表明C-SWAT量表各个维度在高得分组和低得分组具有明显差异,新增的工作兴趣和工作自由度两个维度相比至于另外三个维度,高分组和低分组的差异要稍弱一点,但依然符合心理统计学要求。因此,C-SWAT量表的各个维度均具有鉴别能力,能够区分调查对象的不同脑力负荷水平。

表8 C-SWAT量表区分效度结果

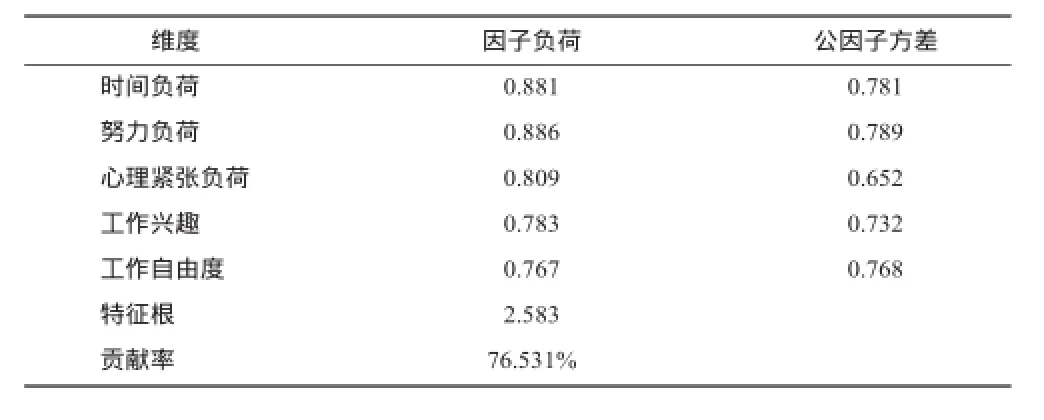

C-SWAT量表的KMO检验及Bartlett's检验结果如表9所示,结果表明C-SWAT量表的KMO值大于0.68,P值均小于0.001,因此适合进行因子分析。C-SWAT量表的因子分析结果如表10所示,C-SWAT量表共提取一个特征根大于等于1的公因子,其贡献率为76.531%,相比于W1量表有所提高,且五个维度在该因子上的因子负荷均大于0.75,公因子方差大于0.65。因此,C-SWAT量表能很好地反映调查对象的脑力负荷情况。

表9 C-SWAT量表KMO及Bartlett's检验结果

表10 C-SWAT量表各维度因子分析结果

(三)互联网技术企业R&D人员脑力负荷分布特征及其变化规律

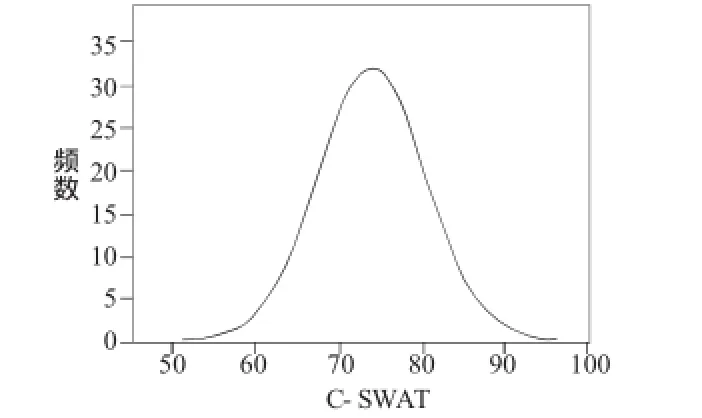

统计分析结果表明,调查对象C-SWAT脑力负荷均数为74.18,中位值为75.12,较为接近,其频数分布如图 2所示,近似正态分布。单样本K-S检验Z值为0.853,P值为0.863(P>0.05),提示互联网技术企业R&D人员脑力负荷的分布为近似正态分布。同时,互联网技术企业R&D人员脑力负荷平均值为74.81,表明互联网技术企业R&D人员脑力负荷相对较重。

图2 互联网技术企业R&D人员脑力负荷频点分布图

以年龄、工龄、学历水平等个体特征为自变量,以脑力负荷为因变量对互联网技术企业R&D人员脑力负荷水平进行一元和多元线性回归分析。回归分析时,年龄、工龄为连续变量,以原变量形式引入,性别、婚育状况为无序分类变量,以哑变量形式引入,学历水平为有序分类变量,但无法确认各学历水平间脑力负荷是否呈直线关系,故在此也采用哑变量形式引入。哑变量中,性别以女性为参照,0为女性,1位男性;婚育情况以未婚为参照,0为未婚,1为已婚未育,2为已婚已育;学历水平以本科为参照,0为本科,1位硕士研究生,2位博士研究生。

互联网技术企业R&D人员脑力负荷与个体特征间的一元线性回归分析结果如表11所示。一元线性分析结果表明,年龄、性别、工龄、学历水平1和婚育状况2的偏回归系数均为正值,且 P值小于0.05,具有统计学意义,说明互联网技术企业R&D人员脑力负荷随着年龄、工龄以及学历水平的增加而增加,男性员工的脑力负荷水平高于女性员工,已婚已育员工的脑力负荷高于未婚员工。

表11 互联网技术企业R&D人员脑力负荷与个体特征的一元线性回归分析

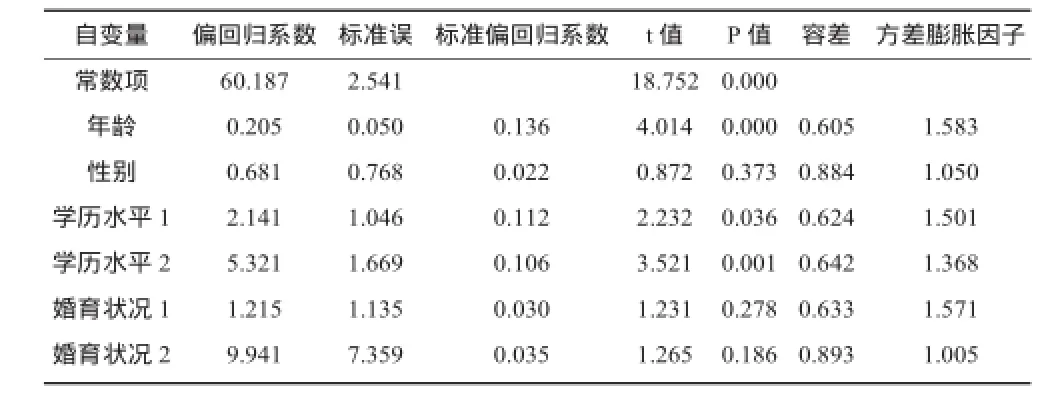

多元线性回归分析中,首先将调查对象的所有个体特征因素均纳入回归分析中,并按照α=0.10的标准选择变量进行拟合脑力负荷水平的多元线性回归模型,以更好地控制各种混杂因素。

多元线性回归分析结果如表12所示,结果表明,年龄、文化程度的偏回归系数P值小于0.01,具有统计学意义,而性别、工龄、婚育状况的偏回归系数无统计学意义。

表12 互联网技术企业R&D人员脑力负荷与个体特征的多元线性回归分析

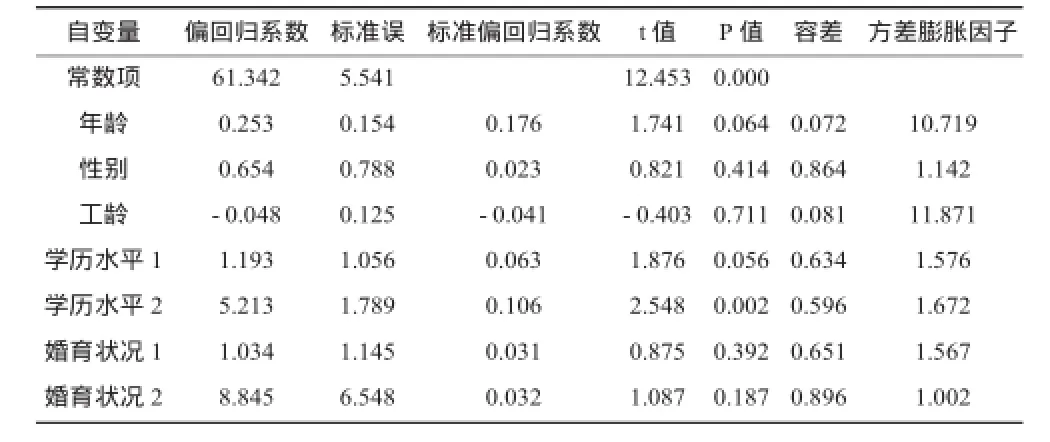

从表13中各自变量的容差和方差膨胀因子分析结果可以看出,年龄和工龄的容差较小而方差膨胀因子很大,年龄和工龄的线性诊断显示最大条件指数为64.465,远远大于10,并且常数项、年龄和工龄的方差比分别是0.85、0.94、0.84,均大于0.5,由此表明年龄和工龄存在共线性。故在此将年龄和工龄分开进行脑力负荷多元线性分析,结果表明删除年龄自变量的多元线性分析结果与删除工龄自变量后的多元线性分析结果显示,表14所示为删除工龄后的脑力负荷多元线性回归分析结果,结果表明各变量的方差膨胀因子均小于10,说明各自变量间共线性不明显。

表13 删除工龄后的脑力负荷与个体特征的多元线性回归分析

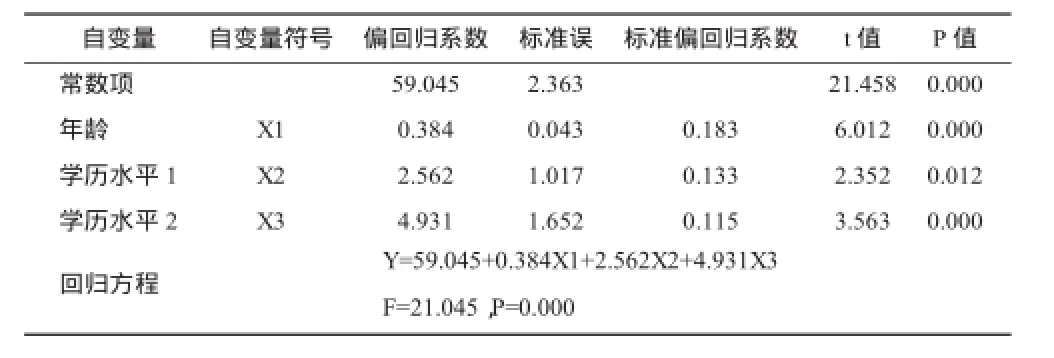

按照α=0.10的标准选择表 13中的个体特征变量进行脑力负荷多元线性回归模型拟合,拟合结果如表14所示,结果表明,年龄(或者工龄)、学历水平的P值均小于0.05,可作为脑力负荷的影响因素,拟合出的多元线性回归模型的P值小于0.001,具备显著的统计学意义。同时,年龄(或者工龄)和学历水平的偏回归系数均为正值,说明脑力负荷随着的年龄的增长而增加,学历水平越高,脑力负荷越大。

表14 删除工龄后的脑力负荷与个体特征的多元线性回归分析

四、结论

本文结合目前互联网技术企业R&D人员脑力负荷特征,对目前广泛使用的SWAT主观脑力负荷评价量表进行了修订,形成C-SWAT量表,并对C-SWAT量表的信度和效度进行检验,然后针对C-SWAT量表进行问卷设计,并对297名互联网技术企业R&D人员进行脑力负荷评定,分析其脑力负荷分布特征和影响影响因素,本文结论如下:

1.修订的C-SWAT量表具有很好的信度和效度。修订的C-SWAT具有很好的重测信度、分半信度、内部一致性以及维度与总分的一致性;修订的C-SWAT量表的KMO效验和球形效验表明C-SWAT量表仍适合做因子分析,C-SWAT量表的因子分析结果表明其具有更好的结构效度。因此,C-SWAT量表适合作为互联网技术企业R&D人员脑力负荷测量工具。

2.互联网技术企业R&D人员脑力负荷分布特征、变化规律和影响因素。互联网技术企业R&D人员脑力负荷呈现出正态分布特征,且整体脑力负荷较重;年龄(或者工龄)、学历水平为脑力负荷的主要影响因素,且年龄(或者工龄)对于脑力负荷影响要大于学历水平。

[1]王宇虹,2016.我国互联网企业人力弹性管理研究[J].经营管理者(2):150-151.

[2]Neville M.Mental Workload:its theory and measurement[M].New York:Plenum,1979:3-19.

[3]Meijman TF,O'Hanlon JF.Workload:An introduction to psychological theories and measurement methods[J].Handbook of Work and Organizational Psychology.New York:Wiley.1984:257-288.

[4]O'Donnell RD,Eggemeier FT.Workload assessment methodology[J]. Handbook of perception and human performance.New York:Wiley. 1986,2:42-49.

[5]廖建桥.脑力负荷及其测量[J].系统工程学报,1995,10(3):119-123.

[6]廖建桥,王文弼.时间长短对脑力负荷强度影响的研究[J].人类工效学,1997,3(4):16-21.

[7]Meshkati N,Loewenthal A.An eclectic and critical review of four primary mental workload assessment methods:a guide for developing a comprehensive model[J].Advances in Psychology,1988(52):251-267.

[8]Albert J Rehmann.Handbook of human performance measure and crew requirements for flight deck research[J].The National Technical Information Service:Springfieled,1995:19-21.

[9]Hicks T G,Wierwille W W.Comparion of five mental workload assessment procedures in a moving-base driving simulator[J].Human Factors:The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society,1979,21(2):129-143.

[10]Kakizaki T.Occipital midline EEG and subjective rating of task difficulty as indices of mental task strain[J].European journal of applied physiology and occupational physiology,1987,56(2):163-168.

[11]Koles Z J,Flor-Henry P.Mental activity and the EEG:task and workload related effects[J].Medical and biological Engineering and Computing,1981,19(2):185-194.

[12]Kakizaki T.Relationship between EEG amplitude and subjective rating of task strain during performance of a calculating task[J]. European journal of applied physiology and occupational physiology,1984,53(3):206-212.

[13]Kakizaki T.Evaluation of mental task strain based on occipital beta activity and subjective rating of task difficulty[J].European journal of applied physiology and occupational physiology,1985,54(5):466-470.

[14]ULLSPERGER P,METZ A M,GILLE H G.The P300 component of the event-related brain potential and mental effort[J].Ergonomics,1988,31(8):1127-1137.

[15]柳忠起,袁修干,刘涛,等.航空工效中的脑力负荷测量技术[J].人类工效学,2003,9(20):19-22.

[16]Reid G B,Nygren T E.The subjective workload assessment technique:a scaling procedure for measuring mental workload[J].Human Mental Workload Amsterdam:North-Holland,1988:185-218.

[17]姚永杰,常耀明,吴兴裕,等.仪表飞行时直升机飞行员脑力负荷的主观评价[J].中华航空航天医学杂志,2007,18(3):176-180.

[18]刘宝善,廖建桥,王玉红,等.歼击机飞行员脑力负荷评价模型的研究[J].中华航空航天医学杂志,2000,11(1):24-28.

[19]刘维平,聂俊峰,金毅,等.基于任务-网络模型的装甲车辆乘员脑力负荷评价方法研究[J].兵工学报,2015,36(9):1805-1810.

[20]Lamoureux T.The influence of aircraft proximity data on the subjective mental workload of controllers in the air traffic control task[J]. Ergonomics,1999,42(11):139-142.

[21]Hankins T C,Wilson G F.A comparison of heart rate,eye activity,EEG and subjective measures of Pilot mental workload during flight [J].Aviation,space,and environmental medicine,1998,69(4):75-79.

[22]Fallahi Majid,Motamedzade Majid,et al.Assessment of operators' mental workload using physiological and subjective measures in cement,city traffic and power plant control centers[J].Health promotion perspective,2016,6(2):96-103.

[23]郑延平.量表研究的策略[J].国际精神病学杂志,1987,14(3):144-148.

(责任编辑:C 校对:R)

F272.92

A

1004-2768(2017)01-0118-05

2016-11-08

蔡敏(1973-),女,浙江温州人,杭州电子科技大学管理学院副教授,研究方向:人因工程;陈芸(1988-),女,安徽滁州人,杭州电子科技大学管理学院硕士研究生,研究方向:人因工程。