商用车操纵稳定性主客观评价结果研究

雷颖絜,刘伟,王飞,胡磊

(东风商用车有限公司 技术中心,湖北 武汉 430056)

商用车操纵稳定性主客观评价结果研究

雷颖絜,刘伟,王飞,胡磊

(东风商用车有限公司 技术中心,湖北 武汉 430056)

对商用车操纵稳定性的主、客观评价方法的优缺点进行了分析,并通过非线性回归方法,建立操纵稳定性主观评价结果和客观评价指标之间关系的模型,使得在设计初期对操纵稳定性的主观感觉进行预测成为可能。关键词:操纵稳定性;主观评价;非线性回归

目前国内商用车均采用正向开发的方式,需要在设计阶段对商用车的操纵稳定性有较为准确的评价。但由于更为接近客户感受的操纵稳定性的主观评价结果往往只能在完成整车试制后才能获得,为了提升操纵稳定性的评价结果的准确性和客观性,并将其前置到设计阶段,从20世纪70年代起,各大汽车厂商和研究单位纷纷开展各种研究工作,建立主观评价和客观评价之间的关系,用客观的试验指标来代替主观评价的感性描述。

1 操纵稳定性评价方法概述

操纵稳定性是汽车对驾驶员转向输入操纵及外界干扰的响应[1],以及驾驶员在控制汽车时操纵

感觉的难易轻便程度[2]。操纵稳定性的评价方法可分为客观试验评价和驾驶员主观评价。

1.1 操纵稳定性客观试验评价方法

目前我国汽车操纵稳定性评价执行的是GB/ T6 323-2014《汽车操纵稳定性试验方法》,依据该标准可进行稳态回转、转向回正性、转向轻便性、转向盘转角阶跃输入瞬态响应、转向盘转角脉冲输入瞬态响应和蛇形试验评价。汽车生产厂商一般会根据产品的实际特点、试验场地和特性开发经验选择试验指标。

操纵稳定性客观评价方法的优点在于企业可以制定标准来明确对评价指标和试验方法,得出的客观评价数据,没有人为因素的不确定性。在整车设计开发阶段没有样车的情况下,还可通过计算机仿真建立模型,对整车操纵稳定性进行预测。但是客观评价也存在缺点。从操纵稳定性的定义可以看出,操纵稳定性非常看重驾驶员在评价体系中的作用。如抛开驾驶员在评价体系中的作用,仅用试验设备进行测量,可能会出现客观评价结果和主观感受不一致的情况,导致最终的评价结果无法科学评价车辆的性能。因此为了更全面彻底的评价车辆的操纵稳定性,就应该考虑驾驶员特性与车辆特性的配合问题[3],必须引入驾驶员主观评价结果,对操纵稳定性进行综合评价。

1.2 操纵稳定性驾驶员主观评价方法

汽车操纵稳定性的主观评价是驾驶员根据不同的驾驶任务操纵车辆时,依据操纵动作难易程度对汽车进行评价,即驾驶员对汽车的易操纵性所进行的评价[4]。由于试验中驾驶员的生理和心理因素存在差异,因此,对于同一试验对象,不同的驾驶员的评价结果可能各不相同,甚至于同一驾驶员在不同时间驾驶同一车辆,受当时驾驶员身体条件、驾驶环境的影响,评价结果也可能存在一定差异。因此,操纵稳定性主观评价的离散性较大。为使主观评价真实可信,通常要指定一组评价者,至少需要20名[4],用统计方法来获得评价结果。

主观评价可采用相对排序法进行,但采用得更加广泛的是绝对分数法,即把主观评价内容用数值化的评分等级表示出来[4]。为了进一步对主观评价结果进行优化,可采用层次分析法确定各单项指标和指标层之间的权重系统[5]。

驾驶员的主观评价结果与最终市场对该车型的操纵稳定性评价结果一般较为吻合,对设计的参考价值更高。但其缺点主要在于:1)主观评价需要试验样车,在设计开发的初期阶段无法开展;2)需要尽可能多的专业驾驶员,试验约束条件多,投入的人力物力资源较多。因此,基于上述分析结果,寻找一种和主观评价一致性高的客观评价体系是非常必要的。

1.3 操纵稳定性主观及客观评价方法的关系

操纵稳定性主观和客观评价结果之间的关系研究从20世纪70年代起就开始了,期间出现了多种研究思路。其中最具代表性的是英国Colla教授和FIAT研究中心,主要针对某种车型开展主观评价和客观试验,通过线性回归的方法,建立驾驶员主观评价和试验客观指标之间的线性关系[6]。但是这种方法仅适用于小范围具有偏性(如偏运动、偏舒适性轿车等)的汽车主客观一致性的比较[7]。除线性回归外,统计理论中的相关性分析、主成分分析等方法也逐渐被应用在该研究中。2000年,宗长富、郭孔辉采用相关性分析,建立了试验分析结果和驾驶员主观评价之间的关系,其主观评价和客观评价的相关系数达到0.99以上[8]。2004年,孔繁森、郭孔辉利用演化算法与灰关联分析相结合的方法研究了汽车操纵稳定性主客观评价的灰关联性问题[9]。2009年,邢如飞运用层次分析法确定了操纵稳定性主观评价中不同指标的权重,提升了主观评价的准确度[5];2013年,郝胜杰采用主成分分析法对操纵稳定性客观试验结果进行降维[10],减少了客观指标的数量;这二者都为建立更加准确的主观和客观评价结果之间的联系打下了坚实基础。

2 操纵稳定性评价结果分析

目前主要通过线性回归来对操纵稳定性主观和客观评价结果进行分析。但在研究工作中发现,客观指标和主观评价结果之间不一定是线性关系,因此需要采用一定方法对客观指标进行处理,以提高线性回归的可信度。本文中对不同指标的特征进行分析,引入相应的指数指标或者对数指标进行回归分析。

2.1 多元线性回归及多重共线性检验

本文中采用多元线性回归对操纵稳定性的主观评价指标和客观评价指标之间的关系进行分析,采用F检验进行总体显著性检验,采用t检验进行参数显著性检验。

在进行回归时,会发现自变量和因变量之间有时存在的不是线性关系。对于一元回归问题,可以直接采用非线性最小迭代法进行曲线拟合,如高斯-牛顿法、马夸尔特法等。但在存在多个自变量的情况下,难以直接进行曲线回归。根据统计学中的非线性回归(Nonlinear Regression)理论[11],可通过绘制散点图观察自变量与因变量之间的关系,引入高元或经过对数变换的新变量,提升自变量与因变量之间的线性关系。

另外,在进行多元线性回归时,2个自变量之间可能会存在某种程度线性联系,把这种相关性称为多重共线性[11]。多重共线性的存在会对回归结果造成不良影响,因此要进行检验,排除存在多重共线性的变量。

2.2实践案例

操纵稳定性试验可分为6项,每项试验均有多项指标进行评价。为了简化计算过程,选取某商用车转向回正的评价过程,进行客观评价指标和主观评价结果的关系分析,其他操纵稳定性指标可采用同样的方法进行分析。

研究中共选取了9辆6×4重型牵引车进行了转向回正试验,试验指标及试验结果如表1所示。X1为转向灵敏度,m·s-2·(100°)-1;X2为转向盘转角迟滞,(°);X3为平均转向刚度,N·m·(°)-1;X4为最大转向盘力矩,N·m。同时选取20名驾驶员对这9辆样车进行主观评价,对所有驾驶员的评分取算数平均值作为样车的最终得分,如表2所示。

表1 转向回正试验结果

表2 车辆转向回正主观评价结果

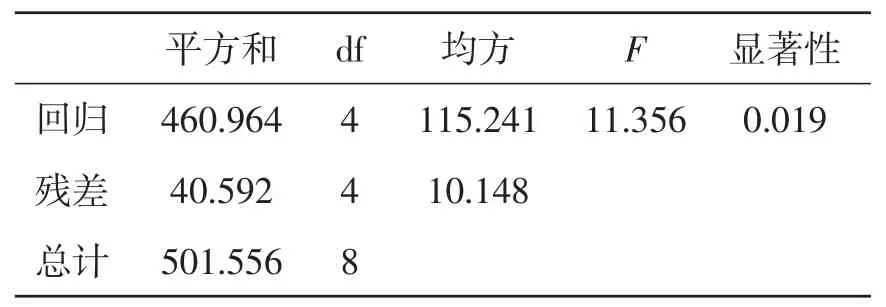

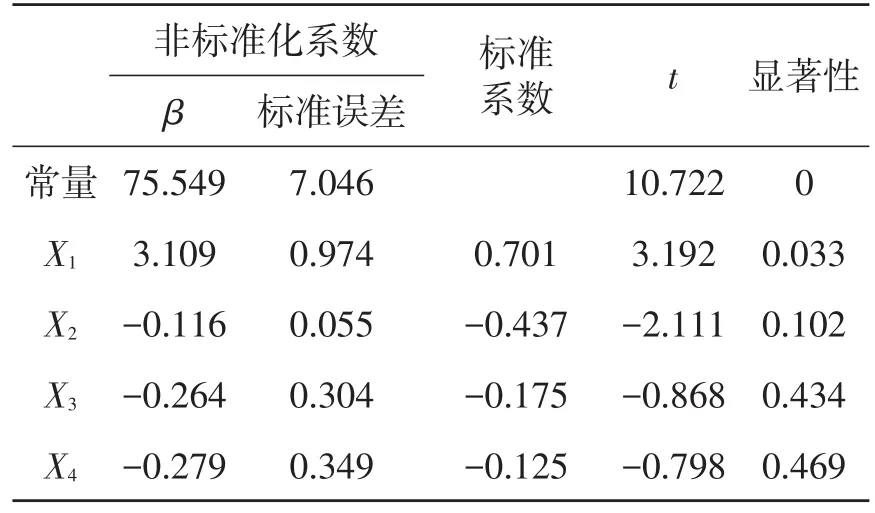

采用SPSS软件对上述主观评价结果Y和客观试验指标X1~X4进行多元线性回归,用显著性水平0.1来进行检验,结果如表3~5所示。从回归结果中可以看出,相关系数R为0.959,决定系数R2为0.919,F检验为46.496,显著性为0.019、不大于0.1,说明此回归模型具有统计意义。

从自变量指标的t检验结果中可以看出,除了X1外,其他指标的显著性检验结果均大于0.1,说明这3个指标与自变量Y的线性关系不显著。通过绘制散点图(图1),观察自变量和因变量之间的关系,引入新的变量。另外,X1虽然在t检验中呈线性关系,但是从散点图中观察出X1与Y之间的二次关系更明显,因此同样进行处理,引入新变量。根据散点图,引入变量X12,ln X2,X32,X42进行回归,得到表6~9所示。从回归结果中可以看出,相关系数R为1,决定系数R2为1,F检验为59 373.691,显著性为0.003,说明此回归模型在大于99.99%的显著水平上具有统计意义。

表3 主客观评价指标线性回归模型综合分析

表4 主客观评价指标线性回归ANOVA表

表5 主客观评价指标线性回归系数

同时从各个变量指标的显著性可以看出,每个变量的显著性均接近0.1,具有统计意义。变量X1由于与其他变量存在多重共线性,因此被排除。

从回归结果看出,主观评价得分与客观评价指标之间的关系为

整理后如下:

从多项式可看出,在其他变量保持不变的情况下,X(1转向灵敏度)越小,X(3平均转向刚度)越接近9.1,X(4最大转向盘力矩)越接近8.65时,转向回正性能越好。

表6 引入变量后评价指标线性回归模型综合分析

图1 主客观评价指标

表7 引入变量后评价指标线性回归ANOVA表

表8 引入变量后评价指标线性回归系数

表9 引入变量后评价指标线性回归多重共线性检验

3 结论

通过优化后的多元线性回归可以建立商用车操纵稳定性主观评价指标与客观评价指标之间的关系,将数理统计中的方法应用在汽车特性分析中,其优点为通过试验数据分析、计算,可建立较为科学的定量客观指标测量和定性主观评价之间的数据模型,提升在设计阶段商用车操纵稳定性的评价精度,节约开发成本,也可在整车试验阶段,通过客观指标的测量,预测该车型上市后的操纵稳定性表现。该方法也存在一些缺陷,数理统计是一项需要大量样本的方法,在建模的过程中,往往需要大量的数据,才能保证模型的准确性;在进行商用车操纵稳定性试验时,受到试验资源的限制,能够选取的商用车数量往往较少,测量出的数据容易出现多重共线性而影响数据分析的准确性;预测模型仅能局限于一固定范围内的车型,如车辆类型、驱动形式等,一旦车辆这些边界条件发生变化,需要补充试验对模型进行修正。

[1]Mitschke M,Wallentowitz H.汽车动力学[M].陈三荫,余强,译.4版.北京:清华大学出版社,2009:469.

[2]Gillespie TD.车辆动力学基础[M].赵六奇,金达锋,译.北京:清华大学出版社,2006:134.

[3]Genta G,Morallo L.The Automotive Chassis:Volume 2:System Design[M].Springer,2008.

[4]宗长富,郭孔辉.汽车操纵稳定性的研究与评价[J].汽车技术,2000(6):6-11.

[5]刑如飞,管欣,田承伟,等.汽车操纵稳定性主观评价指标权重确定方法[J].吉林大学学报:工学版,2009(S1):33-38.

[6]Crolla D A,King R P,Ash H A S.Subjective and Objective Assessment of Vehicle Handling Performance[C]// Seoul2000 FISITAWorld Automotive Congress,June 12-15,2000,Seoul,Korea.

[7]白艳,贾鑫,宗长富,管欣.汽车操纵稳定性客观评价方法综述[J].科学技术与工程,2012(2):33-38.

[8]宗长富,郭孔辉,李铂.汽车操纵稳定性的理论预测与综合评价[J].汽车工程,2001(1):5-8+12.

[9]孔繁森,郭孔辉,宗长富.基于基于演化策略的汽车操纵稳定性主客观评价的灰关联性研究[J].机械工程学报,2004(9):119-123.

[10]郝圣杰,路飞.主成分评价法在汽车操纵稳定性评价上的应用[J].汽车工程师,2013(10):26-29.

[11]戴维R.安德森,丹尼斯J.斯威尼,托马斯A.威廉姆斯.商务与经济统计[M].张建华,王健,冯燕奇,译. 7版.北京:机械工业出版社,2004:455.

Research on Results of Subjective and Objective Evaluation for Commercial Vehicle’s Steering Stability

LeiYingjie,LiuWei,Wang Fei,Hu Lei

(Technology Center,Dongfeng Commercial Vehicle Co.Ltd.,Wuhan 430056,China)

The advantages and disadvantages of the subjective and objective evaluation for the commercial vehicle’s steering stabilitywere analyzed,and themathematicalmodel of the subjective evaluation result and objective evaluation indicators was built based on the nonlinear regression,which made it possible to predict the subjective feelingof the steering stability at theearly stageofdesign.

steering stability;subjective evaluation;nonlinear regression

U461.6

:A

:1008-5483(2017)01-0055-04

2016-07-29

曹颖絜(1984-),女,江西鹰潭人,硕士,从事重型牵引车整车特性研究。E-mail:ronnan@189.cn

10.3969/j.issn.1008-5483.2017.01.013