《凝视》:再见乌雷,再见爱情

宋诗婷

曾经的灵魂伴侣,经历了热恋、缠绵、对峙、消耗、厌恶、憎恨,终于在一场《凝视》中和解了。这符合一切浪漫的期待,可现实哪有那么多罗曼蒂克。

《凝视》

2010年3月14日,那是阿布拉莫维奇的个人作品回顾展——“艺术家在现场”开幕的日子。当天早上,她早早起床,把自己浸在温暖的浴缸里泡了一会儿。临出门前,她在工作室里转了一圈,确认没落下哪怕一个小物件。

在去往纽约现代艺术博物馆的路上,阿布拉莫维奇多数时候沉默,偶尔说话,也明显放慢了语速,降低了声调。展览筹备期间,她曾邀请参与这次行为艺术表演的年轻人到自己的工作坊体验,在那里,她告诉那些年轻人,艺术家在表演前要放慢自己的思想和行为。显然,坐在车里的她正在这样做。

到达博物馆后,阿布拉莫维奇被带进了一个小更衣室,在设计师的帮助下,她终于把自己塞进了那件精致的紧身拖地长裙。

穿过长长的走廊,阿布拉莫维奇走进电梯。她靠在电梯壁上,双眼紧闭,看那样子,好像电梯要跑上半个世纪。

与此同时,博物馆的中庭已经准备就绪。两把木质椅子和一张桌子早已摆好,它们的尺寸、相对位置都经过精确的测量和设计,布展期间,阿布拉莫维奇也已经预演过几次。两把椅子款式一樣,唯一的区别是,艺术家坐的那把椅子上有个形状妥帖的洞,洞的下面是一个夜壶。

阿布拉莫维奇下了电梯,径直走向被四面反光板环绕的桌椅。她缓慢地坐在那把有夜壶的椅子上,助手帮她整理好拖地长裙。她依然不说话,闭着眼睛,积聚能量——接下来的表演可不轻松。

参观者已经陆续进场了。他们被拦在以反光板为边界的白线之外,静静等待即将开始的表演。

阿布拉莫维奇用手揉搓了脸,似乎在鼓励自己打起精神。她再次坐定之后,第一位参观者走进了白色界限,安静地坐在阿布拉莫维奇对面的那张椅子上。阿布拉莫维奇睁开眼睛,用忧郁又深情的双眼与女孩对视。没过多久,女孩笑了,她起身告别艺术家。紧接着,第二位对视者坐在了椅子上。

这就是阿布拉莫维奇为回顾展而创作的行为艺术作品《凝视》。在接下去的79天,阿布拉莫维奇静坐了736小时零30分钟,迎来送往了1500多位对视的参观者。除了偶尔扭扭脖子,调整手脚的位置,她几乎没有动过,表情也没有任何波澜——无论对面的人是喜是悲。

参观者显然不如艺术家淡定。他们坐在阿布拉莫维奇对面,有人笑,有人哭,也有人就地开始祈祷上帝。一个长得像贾斯丁·比伯的男孩开始还一脸严肃,坐了一会儿就嘴角歪向一侧,露出一脸坏笑。一个亚裔女孩眼睛里全是悲伤,没坐一会儿就泪流满面了。穿蓝色球衣的小男孩面无表情地坐了一会儿,走出白线后,他的妈妈把他紧紧抱在怀里大声哭泣。“孩子,我为你骄傲。”球衣男孩一脸迷茫。在表演快结束时,一个穿碎花连衣裙的女孩走近椅子,她毫不犹豫地脱掉了裙子,整个人赤裸裸地站在阿布拉莫维奇面前。保安赶忙跑上来,七手八脚帮女孩穿上衣服,半搀扶半挟持地把她带出表演区。坐在对面的阿布拉莫维奇依然不为所动。

普通观众为了能与艺术家神交几分钟,不惜睡在博物馆门口排队领号码牌。每天,博物馆一开门,几百位前排参观者就玩起了赛跑,一股脑冲进门,只为成为一天中最早出现在阿布拉莫维奇面前的人。

大明星们也来了。詹姆斯·弗兰科、Lady GaGa、莎朗·斯通、比约克……“与阿布拉莫维奇对视是这个春天纽约最时髦的事。”《纽约时报》如此评价这场轰动艺术圈和整个纽约的行为艺术表演。

玛丽娜·阿布拉莫维奇不会想到,分手22年后,她最轰动的作品依然是在乌雷的参与下完成的。

尽管阿布拉莫维奇有“行为艺术教母”的名号,但艺术,尤其是行为艺术再怎样都是小众的事。当参观者真正坐在艺术家对面时,《凝视》作品本身自有其力量,但真正把成千上万的参观者带进博物馆的却是艺术家的爱情,是阿布拉莫维奇的前男友乌雷。

再见乌雷

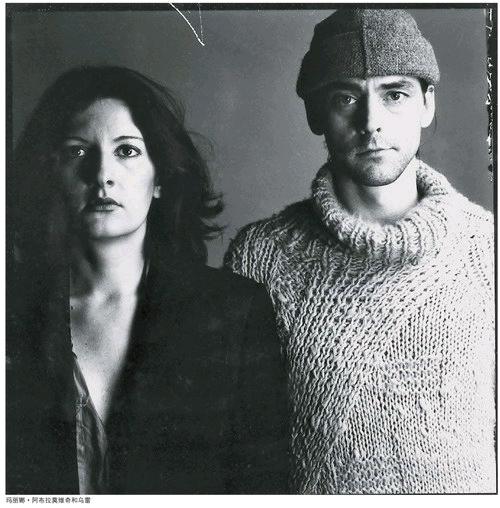

展览开幕没多久,乌雷就来了。他一头花白的卷发,胡子也是花白的。在走近阿布拉莫维奇的表演之前,他在展区转了一圈。很多展览图片上都有他。20多年前,他与阿布拉莫维奇是情侣,也是拍档,两人共同创作了很多著名的行为艺术作品。

当乌雷从《无量之物》中穿过时,表演作品的两个年轻人认出了他。他们不自觉地违反了作品表演规则,男孩扭过头,目送乌雷从自己眼前走过。33年前,乌雷就站在男孩的位置,而站在乌雷对面的是展览的主角阿布拉莫维奇。

离开展厅,乌雷慢慢移动到正在进行表演的中庭。他穿过人群,静静地坐在阿布拉莫维奇的对面。像29年前两人共同表演《海上夜行》时一样,乌雷伸伸左脚,又伸伸右脚,为自己找到一个最舒服的坐姿,静候对面那个女人。

阿布拉莫维奇睁开双眼,看到坐在对面的乌雷,她没有惊讶,只是嘴角微微上扬。乌雷迎接了阿布拉莫维奇的目光,他轻轻点头,似乎在说“我在这,我在这”。两人对视了一会儿,阿布拉莫维奇流下眼泪,在静坐了几个小时之后,她第一次将身子前倾,双手伸向乌雷的方向,向他索要一个牵手。

乌雷握住了阿布拉莫维奇的手。全场爆发热烈的掌声,曾经的灵魂伴侣,经历了热恋、缠绵、对峙、消耗、厌恶、憎恨,终于在一场《凝视》中和解了,这符合一切罗曼蒂克的期待。

这一重逢场景在YouTube上收获了数百万的点击量。媒体和网友依照自己的期待,把这个重逢故事渲染得更戏剧化了。

“分手22年后的首次重逢。”一一动人的爱情需要一个较为可观的年限。这个年限和艺术化的表现形式一起,升华了乌雷与阿布拉莫维奇之间的爱情,也为《凝视》这件作品提供了更世俗化的解读方式。

但事实上,从回顾展的纪录片《艺术家在现场》中就能看出,《凝视》现场那一幕并非两位艺术家分手后的初次见面。乌雷早早就收到了主人的展览开幕邀请,他更提前几天到了纽约,去阿布拉莫维奇的工作室探望她。

“你好,我们的‘行为艺术教母。”烏雷一见面就调侃阿布拉莫维奇。去工作室那天,乌雷穿一件蓝色单宁外套,脚上踩了一双crocs休闲鞋。阿布拉莫维奇对那双棕色的露着窟窿的“拖鞋”很感兴趣。

那次见面后,阿布拉莫维奇还为乌雷做了一顿晚饭。两个人开车去郊外的公寓。“乌雷,我们换一下。我终于载你一次了。”在路上,阿布拉莫维奇和乌雷开玩笑,这玩笑背后也的确有弥补遗憾的意思。

与乌雷分手之前,阿布拉莫维奇不懂任何生活琐事,她甚至不知道到哪里去办一张银行卡。看到在厨房忙碌的“行为艺术教母”,乌雷甚是欣慰,不禁走上去,拥抱了阿布拉莫维奇。

这一拥抱看起来比那场《凝视》更值得感慨和动容——无关艺术,仅仅是生活。

情断长城

连同《凝视》一起再次走红的,是两人共同完成的另一件事关爱情的作品《情人·长城》,对他们感兴趣的人把这个作品视作《凝视》的前传。

1988年,中国的龙年,阿布拉莫维奇和乌雷分别从山海关和嘉峪关出发,一个向西,一个向东,开始了他们为期三个月的徒步长城之旅。乌雷穿着蓝色外套,阿布拉莫维奇始终着红色冲锋衣,他们一点点走近彼此,而心却渐行渐远。

三个月后,1988年6月27日,他们共同完成了2400公里的旅程,在陕西省神木县二郎山的一条峡谷里相遇。阿布拉莫维奇比三个月前黑了很多,乌雷戴着印有“中国”字样的鸭舌帽,八字须蓄得很长。他们平静地走近彼此,温柔地拥抱对方。

阿布拉莫维奇哭了,乌雷没有。“别哭,我们实现了这么多。”乌雷安慰阿布拉莫维奇,语气里略带责备。

他们把这个作品命名为《情人·长城》(The Lovers),两人的相遇就是作品的完结,同时,也宣告他们12年情侣、合作关系的终结。

这的确是一个有仪式感的分手礼,却不是他们最初想象的样子。大概六七年前,阿布拉莫维奇与乌雷在澳大利亚的土著部落里生活,乌雷爱极了沙漠的虚无感,在那里有了徒步长城的灵感。

他们计划各自从长城的两头出发,走向彼此,在中间碰头的地方结婚。他们为此到中国考察,与做事古板的中国官方打交道,尽可能地申请充足的资金,幻想着这一艺术作品诞生时的轰动效果。

然而,当他们真正开始实施这一计划时,一切都不一样了。从土著部落回到世俗生活后,阿布拉莫维奇和乌雷的感情逐渐走向冷漠。两人向来热衷于床事,但在长达一年的时间里,他们甚至没做过一次爱。

《海上夜航》那件作品拖垮了他们的关系。那是一件与《凝视》形式类似的作品,区别在于,参与的对象只有阿布拉莫维奇和乌雷两个人。他们要在表演期间斋戒,每天静坐、凝视彼此8个小时,出于某种对自己专注力和意念的考验,他们打算在几年内把表演做满90天。

在首次表演的第11天,乌雷因为难以忍受的疼痛离开了座位,阿布拉莫维奇却继续凝视乌雷的位置,好像他依然在那里。在《海上夜航》持续多年的90天表演里,乌雷多次中断了表演,而阿布拉莫维奇从未迁就他。

“阿布拉莫维奇还有一个屁股,而我是坐在自己的骨头上。”在《玛丽娜·阿布拉莫维奇传》中,乌雷回忆这段表演经历。

“他找不到内心的平静了。”这是阿布拉莫维奇的视角。

“《海上夜航》改变了他们的能量,使他们的能量具有侵犯性,甚至让人感到痛苦。”这是传记作者詹姆斯·韦斯科特的视角。

在阿布拉莫维奇与乌雷开始互相躲避、伤害和出轨之前,他们的确是艺术圈公认的完美恋人、灵魂伴侣。

连他们的相遇都像是安排好的。

阿布拉莫维奇29岁时第一次遇到当时32岁的乌雷。他们与朋友们在一家土耳其餐厅聚会,无意间聊到了生日的话题。

韦斯科特在自传里帮他们复原了初识彼此的场景:

“你生日是什么时候?”乌雷问。阿布拉莫维奇告诉他是11月30日。“那不可能是你的生日吧。”乌雷说,“那是我的生日。”为了证明这一点,乌雷找出自己的日记给阿布拉莫维奇看,他把11月30日那页撕掉了。阿布拉莫维奇给乌雷看自己的日记,11月30日也被撕掉了。

或许就是共同的生日和共同的对生日的仇恨让他们走到了一起。阿布拉莫维奇出生于贝尔格莱德一个富裕的信奉共产主义的家庭,自觉长期感受不到家庭的温暖。而乌雷的父亲死于“二战”,母亲被俄国士兵强奸后疯掉,跑了。

在遇到乌雷之前,阿布拉莫维奇已经因“节奏”系列作品在艺术圈小有名气。她的早期作品有种孤注一掷的力量,尽管常常歇斯底里,却有着独特的美学和视觉符号。她最危险的作品《节奏0》中,阿布拉莫维奇什么都不做,而是把选择权交给了大众。她在桌子上摆放了72件物品,参观者可以选择任意物件对她做任意的处置。有人用羽毛抚摸她,有人在她身上洒药水,有人在她头上写字,有人脱掉了她的衣服,阿布拉莫维奇眼含泪水,却依然木头一样站在那里。直到有人拿起一把装着子弹的枪打算对准她,身边的工作人员才上前阻止。

“一旦你毫无保留地把决定权交给公众,离丧命也就不远了。”阿布拉莫维奇的早期作品里大多关注人性与个人成长记忆。

在认识阿布拉莫维奇之前,乌雷是个有异装癖的宝丽来艺术家。他创作的媒介是相机、异装和与阿布拉莫维奇一样的自我伤害。

他们一个深受家庭束缚,一个没有家。阿布拉莫维奇喜欢乌雷身上的女性气质,乌雷喜欢阿布拉莫维奇的果敢。他们彼此羡慕,又彼此吸引。

或许是命中注定,他们的开始和结束都是由一场“重逢”来完成的。

已婚的阿布拉奠维奇回到贝尔格莱德后依然对乌雷念念不忘,乌雷也迷恋着这个长着夸张大鼻子的南斯拉夫女人。为长途电话费付出了高昂代价之后,他们终于决定见面。地点选在布拉格——一个位于贝尔格莱德和阿姆斯特丹中间的城市,他们到那里都方便。

那次重逢之后,阿布拉莫维奇与乌雷就开始了长达12年的相恋和合作。“我很清楚地意识到,我们将一块书写一段历史。”靠直觉活着的女人阿布拉莫维奇说。

筹备“艺术家在现场”展览时,阿布拉莫维奇在展厅里看到了那辆被漆成黑色的雪铁龙篷车。她惊讶地捂住嘴,愣了一會儿,走上前去抚摸它,泪水在眼眶里打转。

刚与乌雷在一起的头几年,他们一直在路上生活和创作,这辆篷车就是他们的家。“我们在这里创作、生活、做爱,我30年没见过这辆车了。”阿布拉莫维奇坐在副驾驶的位置上接受采访,带着哭腔。

乌雷也曾在这辆车前停留了好一会儿。“这车上有我5年的时光。”他拍拍车身,好像重逢一位老伙计。

两人合作的那12年,也是行为艺术最疯狂的年代。阿布拉莫维奇与乌雷从各自对童年和自我的探索中解放出来,转而开始关注人与人之间的关系。在“关系”系列里,他们裸身撞向彼此(《空间中的关系》,1976年),开着篷车在广场上绕了上千圈(《移动中的关系》,1977年),将彼此的长发缠绕在一起背向而坐(《时间中的关系》,1977年)。

他们热衷于把自己和彼此逼入绝境,从而进入新的境界。在《呼/吸》中,阿布拉莫维奇与乌雷口口相对,直到接近晕厥。在《无量之物》中,乌雷拉开一张装有毒箭的弓,指向阿布拉莫维奇的心脏,考验彼此绝对的信任。

他们是在彼此考验、互相伤害中相爱的,这爱有毒,但让人上瘾。

关于《情人·长城》的故事若在分手那一刻戛然而止,这段爱情即便不圆满,也是凄美的。

但事实往往是残酷而狗血的。在长城徒步期间,乌雷与自己的随行翻译相恋了,与阿布拉莫维奇相遇时,翻译已经怀孕,没过多久,他们就结婚了。

这段常常被大家忽略的结局是最刺痛阿布拉莫维奇的。乌雷曾想和她生一个孩子,但她以艺术家的理想和使命拒绝了乌雷。多年后,当阿布拉莫维奇与雕塑家保罗结婚时,她曾说,自己开始喜欢家庭生活,如果年龄小些,她甚至愿意生一个孩子。

结婚那年,阿布拉莫维奇60岁。

后乌雷时代

回顾展开幕之前,阿布拉莫维奇曾在一场讲座中发表了自己的“艺术宣言”。在宣言中,她提到了若干条艺术家应有的自我约束。

“艺术家要避免爱上另一个艺术家。”这是她提出的唯一一条爱情生活准则,并且重复了三遍。

当年分手后,乌雷从行为艺术界消失,重新拿起了相机,也把更多精力投入到了家庭生活。

阿布拉莫维奇却陷入了人生低谷。“我觉得自己又胖又丑,没了钱,也没了事业,没有人会爱我。”她开始迷恋瘦身、化妆、煮饭和装修房子,迷恋她曾经不屑的世俗生活。

两人相爱、合作的那些年,乌雷始终是阿布拉莫维奇的陪衬,后者从那段关系中收获了更多的灵感和名声。分手后,阿布拉莫维奇的失落和痛苦也更大一些。

她曾坐在窗口,看到乌雷和怀孕的新婚妻子从街边走过,从此恨乌雷入骨。阿布拉莫维奇离开了曾和乌雷共同生活的阿姆斯特丹,与当时的画廊解约,她尽一切可能切断与乌雷的所有联系,直到两人共同抚养的牧羊犬阿尔芭去世,他们之间唯一的联系就真的只剩下曾经那些作品了。

阿布拉莫维奇在很长一段时间里不停变换着情人。“你是我最喜欢的三个男人之一。”她可以如此轻佻而坦白地与情人对话,只是再也无法建立像与乌雷在一起时一样的亲密无间的关系。

分手后他们也并非像传说中那样毫无交集。1991年,德国电视台为他们的分手做了一部时长一小时的纪录片《心中的箭》。导演分别采访了他们两个人,并设计让他们在阿姆斯特丹的火车站外见面——两年来的第一次见面。

“摄制组拉远了距离拍摄,但最后一秒,她径直从他身边走过,连眼神的交流都不曾有,好像一直都是陌生人。”韦斯科特如此描述这次失败的碰面。

分手8年后,阿布拉莫维奇又在阿姆斯特丹一家照相馆遇到乌雷,他在那里打工,为艺术家冲洗照片,阿布拉莫维奇是他的客户。对比乌雷的窘境,当时的阿布拉莫维奇在艺术圈的影响力已经不仅仅局限在欧洲了。

两人的第一次和解出现在阿布拉莫维奇50岁的生日宴上,当然,那天也是乌雷的生日。阿布拉莫维奇邀请乌雷参加生日宴,两人在宴会上重新演绎了15年前的作品《相同的错觉》。他们拥抱了彼此,把共同的作品作为给彼此的生日礼物。

当生日的美好氛围散去,阿布拉莫维奇对乌雷的恨又冉冉升起了。这一次,她开始纠结那些共同的作品,她恨透了乌雷把它们随意卖掉,或安置在不够规格的美术馆里展出。为了清算财产,也为自己未来的发展铺路,阿布拉莫维奇决定要回作品的版权。1999年,他们总算清算了共同财产。阿布拉莫维奇以21万美元买下了所有作品档案,重新获得了创作、出售和展览作品的全部控制权,而乌雷享有所有出售作品20%的净利润。

短暂的握手言和之后,他们再次决裂。直到阿布拉莫维奇60岁生日,乌雷才再次成为那场盛大生日宴的座上宾。阿布拉莫维奇似乎总是在生日时想起乌雷。

在作品《凝视》中的重逢被大众视作二人对彼此彻底的原谅,然而,人们还是小瞧了两位艺术家的相爱相杀能力。

2015年,乌雷把阿布拉莫维奇告上了法庭,控诉她违背1999年签订的协议,在过去的16年没有按时支付作品的销售款。法庭受理了乌雷的指控,并判定阿布拉莫维奇向他支付25万欧元,以及2.3万欧元诉讼费。

这些钱并非是已功成名就的阿布拉莫维奇所不能承受的,但她对乌雷的冷酷和绝情依然记恨在心。

如今,阿布拉莫维奇已与前夫保罗离婚,依然生活和工作在纽约,那里有她的艺术和名利场。而乌雷也与当年的翻译离婚,现在与一位斯洛文尼亚平面设计师在一起。几年前,他刚刚战胜了淋巴癌,抗癌过程还被拍成了纪录片。

两年前,乌雷出了一本书{Whispers:Ulay on Ulay》,书中关于他与阿布拉莫维奇共同作品的部分全都是粉色留白。阿布拉莫维奇不允许他使用那些作品资料。

《玛丽娜·阿布拉莫维奇传》中,韦斯科特写到了他与乌雷的一次偶然相遇。在阿布拉莫维奇60岁的生日宴上,他碰到了喝醉的乌雷。

“我曾是阿布拉莫维奇的助手。”韦斯科特喝干了杯里的酒。

“我以前也是。”说完,乌雷愉快而果断地走开了。

(参考资料:《玛丽娜·阿布拉莫维奇传》《玛瑞娜·阿布拉莫维奇:艺术家在场》。实习生周缘对本文亦有贡献)