建筑类高职院校课程教学改革探索

——以高职建筑力学与结构课程为例

王鑫

(辽宁城市建设职业技术学院,辽宁 沈阳 110122)

建筑类高职院校课程教学改革探索

——以高职建筑力学与结构课程为例

王鑫

(辽宁城市建设职业技术学院,辽宁 沈阳 110122)

本课题组通过对建筑行业或企业和辽宁省内建筑类职业院校进行专业调研,针对建筑力学与结构课程在教学中存在的问题,结合企业专家指导意见和本校的课改实际情况探索性的提出该门课程的教学改革思路和方法:将理论知识与工程实践相结合,重构教学知识体系和教学模式,采取教学考核新方法。由此提高院校教学质量,发挥学生的主观能动性,培养学生的思考和创新能力。

高职教育;建筑力学与结构课程;教学方法;课程知识体系;课程模式

建筑力学与结构课程以力学知识为基础,学习结构和构件设计工作任务及相关知识与技能,是一门以培养学生的实际工作能力为目标的应用技术课程,是一门实践性较强,并且理论与实践联系非常紧密的应用技术课程,是建筑工程技术专业核心专业基础课,同时也是监理和工程造价专业的专业基础课程[1]。本课程以结构设计工作任务来组织相关知识与技能的学习,培养学生混凝土结构构件的设计计算能力和绘制与识读结构施工图能力。正是因为本课程在专业学习领域具有重要的地位,很多高职院校都很重视本课程的教学质量。但实际情况又不如人意,教学效果和学生掌握的情况都不是很好,甚至有的院校教师认为这门课程理论性较强,涉及的计算太复杂,不建议开设这门课程。但通过对企业的调研,笔者认为这门课程与学生今后从业发展有很重要的关系,无论是提升自身学历或职称评定,还是考取资格证书都离不开本门课程的知识。对此,教师应该采取一些有效措施,进行教学改革,激发学生的学习积极性,让学生从“要我学”变成“我要学”,发挥学生的主观能动性。如何能收到这样的成效,才是目前面临的教改难题。

本课题组通过调研众多企业与高校,掌握了大量的第一手资料和数据,结合本校的教学改革情况,探索性提出适应本门课程的教改方法,为本门课程实施教学改革提供理论参考。

一、建筑力学与结构课程存在的问题

通过对省内建筑类高职院校的调研,本门课程的教学目前存在以下四方面比较突出的问题。

(一)教学学时层面

对于高职院校来说,学生在校的学习时间不足。很多学校的人才培养模式都是“2+1”模式,即学生在学校的学习时间只有两年,而在企业里顶岗实习的时间是一年。在学校学习的两年时间内,基础学科课程还需要一年的时间来学习,如思想政治、高等数学、大学英语等,而留给学习专业课程的时间仅有一年(两个学期)的时间[2]。高职院校为了节省课时,就将原来的建筑力学与建筑结构这两门课合并为一门课,叫做“建筑力学与结构”。从知识的衔接上将这两门课程结合在一起是无可厚非的,因为这两门课从本质上有其相关性,联系比较紧密。但是这样又会带来另外一个问题,就是教学的学时严重不够。我们知道,建筑力学分为理论力学、材料力学和结构力学三大方面,建筑结构中又包含了钢筋混凝土结构设计、砌体结构设计、钢结构设计等三部分,这两门课结合在一起,对于高职院校来说,要求安排在一学期上完,学时捉襟见肘。在本科院校中这两门课每一门都需要一个学期来完成,对于高职院校,这门课程时间短任务重。这就需要高职院校的教师思考如何能在短时间内完成教学任务,还能让学生掌握到课程的“干货”,还能让学生不厌倦枯燥的理论学习和复杂的计算。

(二)教材编写方面

从被调研的院校采用的教材来看,选择的都是高职高专的教材,教材上都写着适应高职学院的学生来学习的。但是仔细研究会发现,教材的内容基本上和本科的教学内容与顺序没有什么区别,本科有的知识点,高职教材上基本上都有,无论是公式推导还是理论证明样样都不少,这些内容对于基础本来就薄弱的高职学生来说是很不适合的[3]。近年来对教材进行了一些改革,但是也只是把其中的一些知识点删除了而已,把原来的本科教材变成了所谓的“小本科”模式,教学内容和知识体系仍然是原来的模式。还有的教材为了配合“项目法”教学的需要,将原来的章节改成了项目,单摆浮搁地罗列了一些所谓的项目教学的知识内容,显然这些教材“换汤不换药”[4]。不能否认,很多院校教师结合本校的实际教学情况,编写了一些校本教材,知识内容得体,贴切高职学生的学习特点,这样的教材才是适合高职院校自身特点的教材。

(三)学生自身方面

高职院校的学生学习能力较差,基础薄弱,尤其是数学和物理计算等方面较弱,对于书中的计算非常反感,甚至厌恶,出现了上课睡觉,玩手机等现象[5]。被调研的学生提出,书中的内容靠自学是完全学不会的,里面的公式推导太繁琐,只记住公式又不知道怎么用,考试都靠老师划范围,然后就起早贪黑的死记硬背,根本就没理解其含义,考试过后也就忘了,就是为了应试罢了,究竟这门课程今后如何来用,对今后的工作有什么帮助全然不知。

伴随着种植密度的不断增加会导致玉米株高度、玉米穗位置、空杆率、倒伏率等不断增加。在实际实验的过程中种植密度在每个处理区6.80万株或以下时,玉米出现空杆率与倒伏率接近为0,当种植密度在每个处理区6.80万株之上时就会导致玉米出现空杆率与倒伏率约为0.4%—2.5%,在实际试验的过程中增加玉米兴玉101的种植密度不仅会延长玉米的生长期,同时在玉米生长期后的气温较低会对玉米籽粒灌浆产生较为严重的影响。随着玉米生长期的延长会导致玉米籽粒灌浆不充分最终导致玉米单株产量降低。但增加种植密度能够通过群体产量增加的方式对单株玉米产量低的情况进行弥补。因此可以针对逐量增加种植密度的方式为玉米产量提供保障。

(四)教师教学层面

被调研的教师也是一肚子苦水,教师在授课时就知道教学的学时不够,所以为了应付教学计划和教学检查,赶进度,追课程,全然不顾学生的感受,甚至每一节的知识只是蜻蜓点水之后,就马上进入下一节的学习,而学生上一节的内容还没有消化理解,还在一头雾水的时候,就又马上进入下一内容的学习,整节课程下来基本上是囫囵吞枣,知识没剩下多少。一些教师反映,教学的时候根本没时间领着学生复习,没有太多的时间上课提问学生,如果带领着学生复习就会耽误正常的教学秩序,教学进度就会追不上[6]。还有的教师也出现了厌倦情绪,学生学不会,只是自己在上面讲,学生不听课,教学积极性不强。有的教师教学上缺少创新性,课堂教学死板,热情不足;也有的教师备课不够充分。这是因为他们平时除了完成正常的教学工作之外,还得完成其他的事情,如科研工作、职称评定工作、完成课题、发表论文、承接对外项目等。多种原因造成了教师在教学方面也出现了各种各样的问题,给这门课程的教学带来了负面的影响。

二、课程模式改革

针对以上存在的问题,笔者结合调研掌握的情况和本学院课改的情况,谈谈如何进行本门课的课程模式改革。

(一)本门课程在专业学习领域中的定位

本课程的前导课程有高等数学、建筑制图与CAD、建筑构造与识图、建筑材料等,后续课程有建筑施工技术、建筑工程计量与计价、建筑施工组织与管理、工程质量检验与验收等[7],如图1所示。

图1 建筑力学与结构课程在专业学习领域中的定位

本课程主要学习力学基本知识和建筑结构一般结构构件的计算方法和构造要求,通过学习让学生会设计混凝土结构和砌体结构常用构件,会绘制与识读混凝土结构施工图,同时培养学生具备对常见工程事故分析与处理的能力,为进一步学习建筑施工、工程质量检验与验收、建筑工程计量与计价等课程提供有关建筑结构的基本知识,为将来从事施工技术和管理工作奠定基础。本门课程是学生职业素质养成的重要平台,有利于对学生进行标准意识、规范意识、质量意识及态度意识的培养。此外,混凝土结构设计涉及到方案拟定、数据计算和绘图等诸多环节,可以培养学生的沟通、表达、协作等素养。

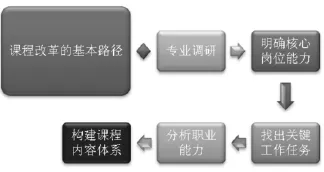

采用从市场到学校的“倒挂模式”,通过对建筑企业或建筑行业相关建设和管理单位进行专业调研,明确建筑工程技术专业的主要就业岗位以及岗位工作标准,找出关键的工作任务,分析与之相适应的职业能力,从而构建学习领域的课程内容体系(如图2所示)。

图2 教学改革的设计思路

本次调研走访了建筑行业、企业,进行基于工作过程的课程改革与设计。相继调研了辽宁北方建设集团、东北金城建设股份有限公司、中建八局、中铁九局、北京城建集团、辽宁省建筑设计研究院、东北建筑设计研究院、辽宁建工集团有限公司、辽宁亚泰集团、沈阳卫德住工科技有限公司等十多家资质高、生产技术先进的企业,掌握了企业的用人需要,岗位核心能力要求,岗位技能要求等,针对企业的需要来进行教学改革,将原有知识体系中不适用的或者已经过时的知识点删掉,增加适应企业需求的知识体系。同时,课题组也通过校企合作共同组成的专业建设指导委员会,全方位参与本门课程的教学改革,提出指导性意见和建议,共同编写适应企业需求的指导教材。

(三)课程知识体系重构

本课程改革是按照基于工作过程的设计思想来设计的,重构教学内容,设计5个模块,即钢筋混凝土梁板结构、框架结构、砖混结构、钢结构和建筑结构施工图识读。本次改革将建筑结构施工图识读纳入到本门课程中,是采取了企业专家的建议——很多学生到企业之后,由于出现了结构施工图纸不会看或者看不懂的情况,令企业的技术专家十分苦恼——故本次企业专家给出的改革意见就是在讲授建筑结构的同时将结构施工图识图部分加入进来。重构的知识体系中主要内容包括建筑力学与建筑结构两大部分,因此课程名称仍为建筑力学与结构。但课程改革的设计思路已同原有的建筑力学与建筑结构中存在着明显学科设计思路相比,把力学的基本知识融入各模块学习中,使课程在整合的基础上发生质的变化,更适合高职学生培养要求。

课程采用模块化教学模式。整个课程由若干模块构成,每一模块又设计了合理的项目或工作任务,以项目、工作任务为载体,序化教学内容,并采用任务驱动、项目导向等行动导向教学模式,解决了力学抽象的问题,学习目的明确,学生学习主动性明显增强。并在各教学环节融入标准、规范、协作及质量体系内容,将课程建设成为能力培养、职业素质养成和创新教育于一体的教学平台,使之成为建筑工程技术专业的特色课程。

(四)理论联系工作实际

改革的目的在于让学生对学习本门课程产生强烈的兴趣。如何产生兴趣?在于让学生知道学习完这门课之后能够解决哪些实际的问题,与今后的实际工作有着哪些密切的联系,对于考取职业资格证书有哪些的帮助,等等。建筑施工技术专业主要为建筑企业、施工单位培养服务于生产一线的高素质技能型人才,即具有结构设计基本知识,能够理解设计意图,正确指导现场施工的技能型人才。为此,本课程在改革时采取企业专家意见,基于“工作流程模块化、模块内容项目化、项目实施情景化、情景模拟任务化、任务考核行业化”的理念进行改革。针对土建施工企业生产一线施工员为主的职业岗位对建筑力学与结构所需要的钢筋、混凝土材料的种类和性能,结构构件的计算和验算,配筋图的绘制与识读,钢筋的绑扎、安装和质量验收等知识、能力和素质的要求,以完成真实工作任务及其工作过程为依据,并根据现代建筑业、建筑企业的发展方向,将课程理论知识及操作技能任务化,融入到教学情境中,并通过集中实践环节进一步加强。改革传统教学按理论知识本身的逻辑性和完整性进行组织的方式,而是以完成实际工作任务的逻辑顺序为主线,按“设计项目—工作任务—职业能力”来组织教学内容。摒弃原来的章节限制,遵循抽象问题具体化、复杂问题简单化的原则,针对高职学生知识水平、认知能力、动手能力等,将知识整合成梁板结构、框架结构、砖混结构、钢结构和建筑结构施工图识读五大模块,每个模块又各设若干个项目和任务,每个项目设置若干学习情境。

(五)教学难度和深度“适度适用”原则

改革中很多行业专家谈到了难度和深度够用的问题。所谓的“够用”就是指教师在教学的过程中不要过于重视理论方面的教学,比如公式的推导、原理的证明、复杂的计算等玩数学游戏,而是要将所讲授的知识与实际问题相结合,带着问题去讲解,设定实际的工作环境和情景去讲解知识点,不是将枯燥的难懂的知识一下子灌输给学生们,让学生产生厌学的情绪。“适度”的原则体现在将来的学生在企业中需要考取一些资格证书,比如一级、二级建造师、监理工程师等,或者进行学历的提升,需要考专业课中的建筑力学和结构设计计算等内容,那么在教学中可以结合这些内容对学生进行讲解,让学生产生兴趣,知道这些知识不是白学的,是和自身发展有密切关系的。在这方面,教师每节课前可以提前布置任务,让学生自己查找资料,查找解决问题的方法,然后制定解决问题的方案,教师和学生之间可以互评,看哪组的方案制定的比较贴近实际,并且对于制定方案优秀的组进行必要的奖励。

(六)改进考核方式

1.考核内容

考核内容可以分为两部分,一类是知识能力部分,另一类是实践能力部分[8]。其中知识能力部分的考核可以将日常测验和课堂表现纳入考核范围中,降低期末笔试一卷定乾坤的模式,将知识点按照项目或任务分解到日常学习中,教师随时随堂都可以考核学生,这样学生掌握知识会更深刻,也会调动学生学习的积极性和主动性。另一类就是引入实践能力考核。课程内可以由教师设计动手实践任务,让学生利用课余时间动手完成几项设计任务,这样既发挥学生的主观能动性,又在游戏中巩固了理论知识。实践考核部分可以引入第三方评价机制,让行业或者企业专家给学生进行评价与考核,提高学生的参与度。这样做的最大好处就是让学生彻底明白学习这门知识在今后能做哪些事情,对于职业生涯有何影响。

2.双证书制度

课程教学中,把人才的培养标准与职业资格的标准和行业用人的标准有机的结合,推动“双证书”教学,把职业资格认证考试中建筑力学与结构内容融入到本课程教学与考试中。

总之,本课题组通过调研行业、企业和建筑类院校所掌握的材料,提出了《建筑力学与结构》的教学改革思路与方法,改革能够激发学生的学习兴趣,让学生知道学习该门课程的作用,增强学生的创新思维,用学到的理论知识解决工程的实际问题。教学改革也能提高学院的教学效果,促进教师的教学积极性。改革的道路很漫长,并非一朝一夕的事情,也并不是所有的方法都能适合,需要各个学校共同努力,建立一套适应高职院校,适应高职学生的教学方式与方法。教师们在教学中不断探索和总结经验,逐步完善教改成果,使教学改革的道路落实落地,让学生真正学到有用知识,成就今后的未来与发展。

[1]林丽,冯丽杰,王易安,等.建筑力学与结构课程教学改革探讨[J].科技视野,2015(28):161-162.

[2]汪耀武.《建筑力学与结构》课程教学改革实践[J].长江工程职业技术学院学报,2014(4):67-68.

[3]陶莉,戴庆斌.高职《建筑力学与结构》课程教学改革初探[J].成人教育,2012(9):105-106.

[4]陈建兰,郭小俊.高职《建筑力学与结构》课程改革实践[J].职业技术教育,2011(11):31-33.

[5]王慧英,林龙,李传学.高职土建类专业《建筑力学与结构》课程改革的探索和实践[J].新课程研究,2011(7):60-62.

[6]马鹏超.项目教学法在高职建筑力学与结构教学中的运用[J].建材发展导向(上),2015(7):281.

[7]张红霞.高职《建筑力学与结构》课程教学改革与实践[J].职业技术,2014(7):33-34.

[8]杨宁侠.浅谈建筑力学与结构课程改革[J].山西建筑,2010 (16):204-205.

[责任编辑,抚顺职院:陈 辉]

The Exploration of Course Teaching Reform of Constructional Higher Vocational Colleges

WANG Xin

(Liaoning Urban Construction Technical College,Shenyang 110122,China)

This research group investigates construction industry or enterprises and constructional vocational colleges in Liaoning Province,in view of the problems of construction mechanics and structure course teaching,combined with the enterprise expert guidance and the actual situation of curriculum reform,it puts forward teaching reform ideas and methods for this course:combine theoretical knowledge with the engineering practice,restructure teaching knowledge system and teaching mode,and adopt new method of teaching assessment.In this way it can improve the teaching quality of colleges and universities,and give full play to the subjective initiative of students and cultivate the students'thinking and innovation ability.

higher vocational education;construction mechanics and structure course;teaching method;course knowledge system;curriculum mode

G712

A

1009—7600(2017)02—0056—03

2016-12-29

2015年辽宁省职业技术教育学会科研规划项目一般课题(LZY15485)

王鑫(1984—),男,辽宁鞍山人,讲师、工程师。