“金声玉振”之考古学探索

文 图/张立东

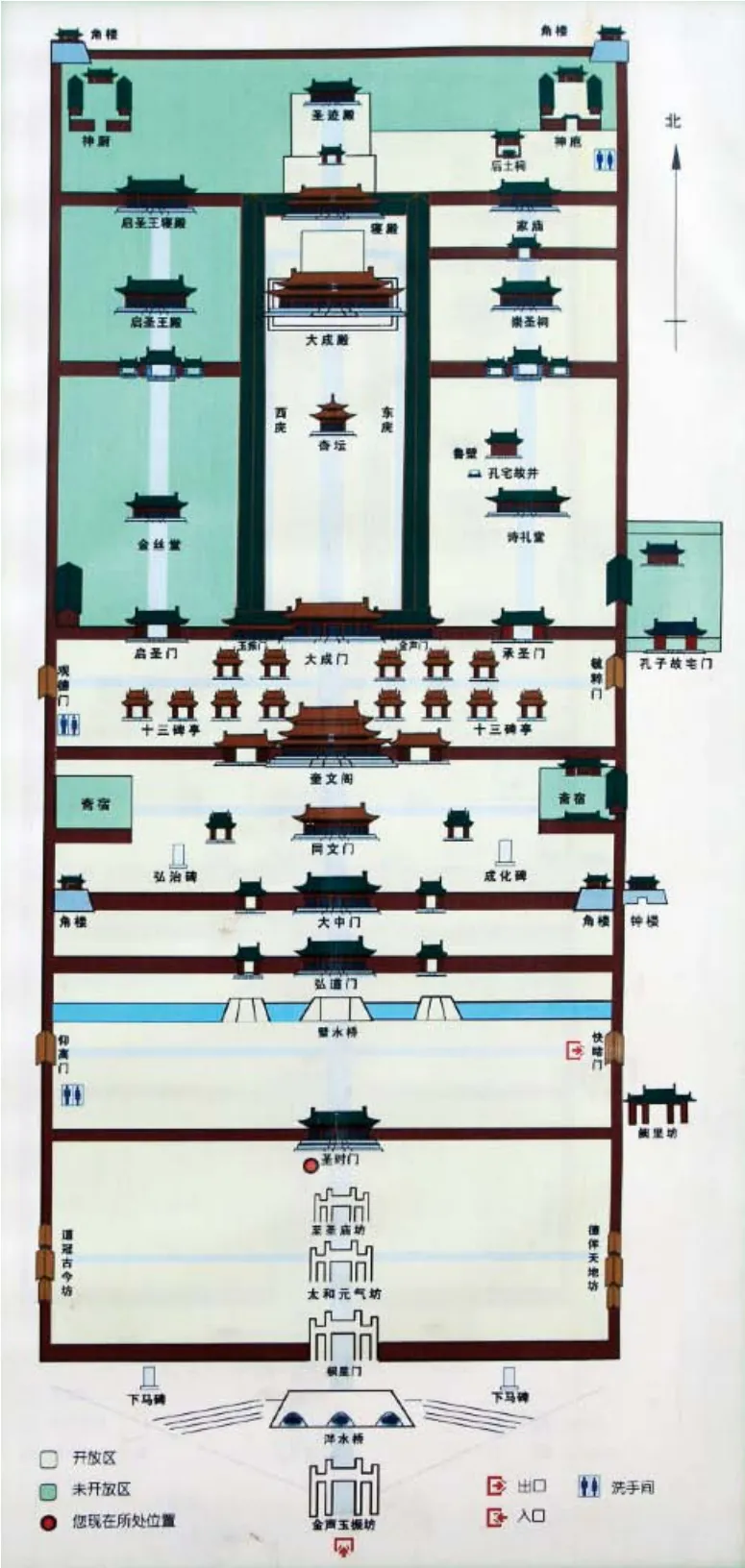

曲阜孔庙之“金声玉振”牌坊

“金声玉振”是现代汉语中一个不太常用、但却十分文雅的成语。山东卫视曾在2012年推出一个名为“金声玉振”的戏曲文化秀,节目力图将传统与现代、戏曲与综艺融为一体。据说之所以这样取名,是因为“比喻音韵响亮、和谐”。

“ 金声玉振” 栏目

谓之“集大成者”

山东卫视采用“金声玉振”一词,也在一定程度上反映了齐鲁故地的文化底蕴。在一个不知内情的旁观者看来,这个节目的大名正与曲阜孔庙的“金声玉振”坊遥相呼应。孔庙供奉的是中国文化的无冕之王孔子,而“金声玉振”石牌坊就位于孔庙的大门之南。该坊建于明嘉靖十七年(1538),三间四柱式,柱为八棱形,顶部为莲花宝座,其上蹲踞龙生九子之一的“朝天吼(犼)”。两侧坊额浅雕云龙戏珠,中间就是阴刻填朱的“金声玉振”。四字由名儒胡缵宗题写,笔力雄劲。最有特色的是“玉”字的点划放在中间一横的右侧。这种写法不见于网络版《异体字字典》,显然不是常见的写法。至于为何这样写,现在已很难揣度。

明清时期流行的牌坊是一种纪念碑式建筑,广泛用于旌表功德,位于建筑群起点的牌坊更是整个建筑群的点睛之作。由此可见,“金声玉振”是对孔子的评价和表彰,具有特别重要的意义。

用“金声玉振”来评价孔子,传世文献中出现最早的是《孟子·万章下》:“孔子之谓集大成。集大成也者,金声而玉振之也。金声也者,始条理也;玉振之也者,终条理也。始条理者,智之事也;终条理者,圣之事也。”这段话不难理解,古今注疏家并无异说。杨伯峻先生是这样翻译的:“孔子,可以叫他为集大成者。‘集大成’的意思,〔譬如奏乐,〕先敲镈钟,最后用特磬收束,〔有始有终的〕一样。先敲镈钟,是节奏条理的开始;用特磬收束,是节奏条理的终结。条理的开始在于智,条理的终结在于圣。”

孔子像

曲阜孔庙“金声玉振”坊位于大门南侧

“金声玉振”一词之所以大行其道,与出土文献《五行》很有关系。马王堆汉墓和郭店楚墓出土的孔子之孙子思的《五行》里,就有“金声玉振”。郭店楚简《五行》:“〔君〕子之为善也,有与始,有与终也。君子之为德也,〔有与始,有与〕终也。金声而玉振之,有德者也。金声,善也; 玉音,圣也。善,人道也;德,〔天道〕也。唯有德者然后能金声而玉振之。”(李零:《郭店楚简校读记》(增订本),2007年)在这段文字中,“金声玉振”只是“有德者”的特征,而与“始”“终”没有必然的联系。马王堆帛书《五行》之传:“君子集大成。成也者, 犹造之也。犹具之也。大成也者,金声玉振之也。唯金声而玉振之者。然后己仁而以人仁, 己义而以人义,大成至矣,神耳矣。”这是说金声玉振是“大成”之特征,而其行为特征则是由“己”及“人”。子思与孟子经常被归纳为思孟学派,两家的学说虽然颇多相同之处,但《五行》的“金声玉振”与《孟子》是有所不同的。

刘信芳先生从思想内容出发,认为《五行》的“金声而玉振之”讨论的是认识论问题。他引用《尚书·大传》和《韩诗外传》的“在内者皆玉色,在外者皆金声”,来论证“金声玉振”有内外之分,“金声”应指外在之声,“玉振”应指内心之振,而“金声玉振之”则极为生动地揭示了主体与客体的关系。

惠安石雕之金声玉振对壶

玉舌铜铃之音

大约2000年春,我在哈佛燕京学社参与杜维明先生主持的“儒学研讨班”,初闻郭店楚简里的“金声玉振”。当时聆听同仁的高谈阔论之时,觉得《五行》与《孟子》的“金声玉振”用的都是比喻义,其本义当与金、玉乐器相关,而若想明其比喻义,最好先确定其本义。可惜限于学识,当时只是隐约有个思路,却再也无法细究。近年得机缘重检二里头遗址出土的铜铃,豁然顿悟:最初的“金声玉振”应该就是玉舌铜铃发出的美音。

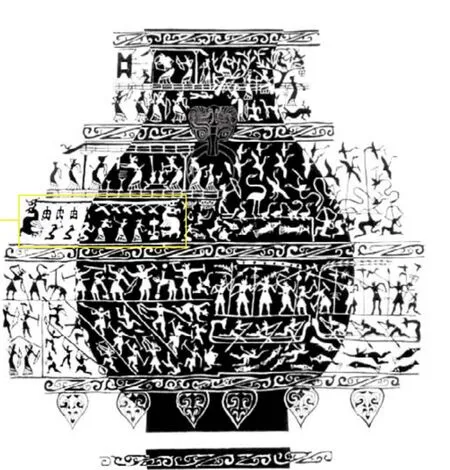

战国青铜器上的演乐图

历来注解《孟子》者,都以为“金声”是钟声,“玉振”是磬声。这种解释有明显的费解之处。第一,玉是石之美者,已发现很多夏商周三代的石磬,却从未发现真正的玉磬。或许正是因为这一点,杨伯峻先生在翻译时,刻意将磬说成“特磬”,即单个的磬。第二,磬的演奏方式是“击”,而非“振”。《说文》:“振,举救也。从手,辰声。一曰奋也。”邵瑛《说文解字群经正字》认为“此即俗赈济之本字。”此说为《汉语大字典》和《字源》等工具书接受,但以抽象内容为本义颇为不妥。《王力古汉语字典》以“举起”为本义,以“摇动”为第二义,而王力先生的《同源字典》认为“振”“震”“娠”为同源字,显然是认定“振”之本义是“振动”。“振”多用作及物动词,而“震”多用作不及物动词,二者虽有混用,但从根本上说是有区别的。

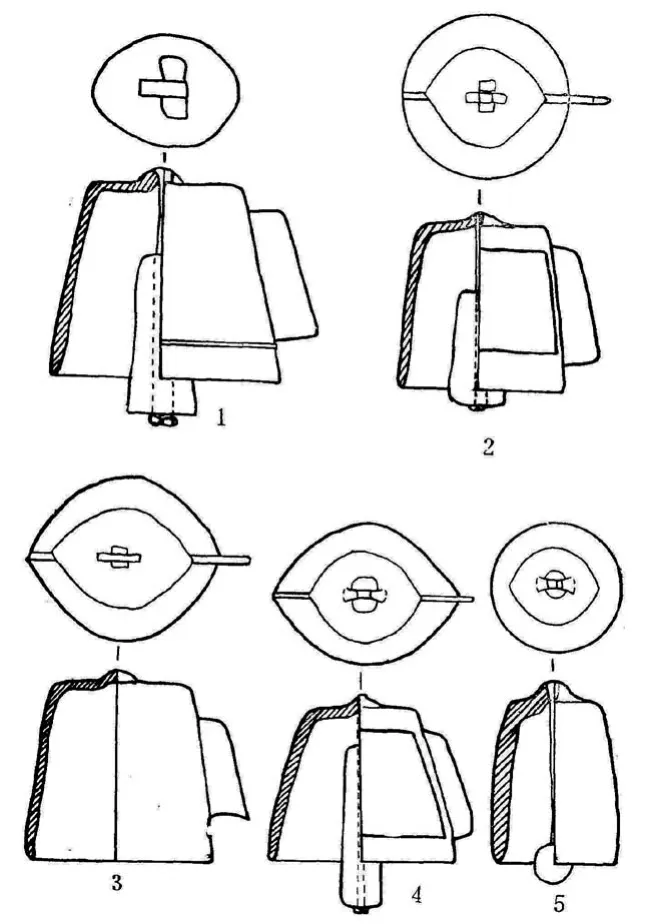

二里头遗址出土玉舌铜铃

“振”字适用于铃铎。古书中常见“振铎”一词,铎即有舌的大铃。《说文》:“铎,大铃也”;《周礼·夏官·大司马》:“司马振铎,群吏作旗,车徒皆作”,郑玄注:“振铎以作众。作,起也”;《淮南子·时则》:“先雷三日,振铎以令於兆民曰,雷且发声”,这是说周代在宣布政教法令时,要振铎以警众;《史记·管蔡世家》:“管叔鲜、蔡叔度者,周文王子而武王弟也。武王同母兄弟十人。母曰太姒,文王正妃也。其长子曰伯邑考,次曰武王发,次曰管叔鲜,次曰周公旦,次曰蔡叔度,次曰曹叔振铎,次曰成叔武,次曰霍叔处,次曰康叔封,次曰冉季载”;现代文化名人郑振铎,曾经担任国家文物局局长、中国科学院考古研究所所长等职。

先秦文献中有“木铎”“金铎”等。《论语·八佾》:“天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎”;《周礼·地官·乡师》:“凡四时之征令有常者,以木铎徇以市朝”,郑玄注:“古者将有新令,必奋木铎以警众,使明听也……文事奋木铎,武事奋金铎”;《周礼·地官·鼓人》:“以金铎通鼓”;《吕氏春秋·仲春》:“奋铎以令于兆民”,高诱注:“金口木舌为木铎,金舌为金铎”。可见,东周时期的木铎、金铎分别是以木、金为舌的铜铃。例此,则二里头遗址出土的玉舌大铃可以称作玉铎,而殷墟出土的骨、角舌铜铃也可以称作骨铎、角铎。

二里头遗址出土铜铃线图

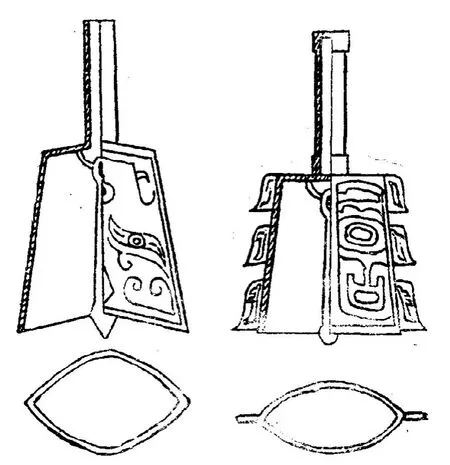

周代青铜铎线图

《尚书大传》和《韩诗外传》中“在内者皆玉色,在外者皆金声”显示:金声玉振是有内外之分的。这种内外结构正与玉舌铜铃的结构相合。

中国社会科学院考古研究所二里头考古队院内的“金玉满堂”壁画(笔者创意、绘制于1995年)

一种高贵的声音

“金声玉振”或用于形容声音和音乐,有响亮、和谐等意。南朝齐王俭《褚渊碑文》:“金声玉振,寥亮于区寓”;明谢榛《四溟诗话》卷一:“诵之行云流水,听之金声玉振,观之明霞散绮,讲之独茧抽丝。此诗家四关”;老舍《赵子曰》:“不用说对朋友们虚恭有礼,就是对仆役们也轻易不说一个脏字;除了有时候茶泡的太淡,酒热的过火,才金声玉振的赞美仆役们几声:‘混蛋!’”这种用法非常接近“金声玉振”的本义,亦即玉舌铜铃之音。“金声玉振”还有声名昭著远扬之义。汉荀悦《汉纪·武帝纪五》:“唯天子建中和之极,兼总条贯,金声玉振”;唐李德裕《仁圣文武至神大孝皇帝真容赞》:“政建中和,金声玉振”;太平天国洪仁玕《英杰归真》:“金声玉振,天理无不畅之机”。此义显然是“响亮”的引申义。

二里头遗址出土的铜铃都是玉舌,当非偶然巧合。刻意用玉作铜铃之舌,显然是为了追求金玉合鸣之音。玉质铃舌大多为管状而非棒状,有的穿孔比较大,显然并非仅仅为了穿绳。当管状玉舌击打铜铃之时,铜铃会发出回音,管状玉舌也会发出回音,从而形成一种交响。玉舌金铃所发的金玉之声应该是当时最高贵的声音。自仰韶时代以来,玉一直是全社会最推崇的高雅材质,而龙山时代之后,尤其是进入二里头时代之后,又增添了青铜这种高贵材质,金、玉两种高贵材质的结合无疑更为高贵,而金镶玉的牌饰就是其典型。“质料”是中国礼制艺术的四要素之一,有其独特的含义。夏代的金玉相配与现代消费活动(例如家具、时装等)中重质料的理念极为相似,每个人都可以体味到。

林毅、郑建明先生指出铃、舌金玉相配在当时应为极其珍贵的物品,还说玉舌不堪敲击(见本刊2017年3期《闻乐观仪:由原始瓷礼乐器看南北信仰差异》)。虽然没有认真实验过,但玉舌不如铜舌更适合敲击却是可以肯定的,这也是为什么商代以后不见玉舌的原因。

古人经常用“金玉声”或“金玉音”来比喻声音,甚至诗文。南朝宋颜延之《秋胡诗》:“义心多苦调,密比金玉声”;唐钱起《送李四擢第归觐省》诗:“齐唱阳春曲,唯君金玉声”;唐白居易《题故元少尹集后》诗之二:“遗文三十轴,轴轴金玉声”;白居易《崔湖州赠红石琴》:“引出山水思,助成金玉音”;南宋汪元量《长相思·越上寄雪江》:“吴山深,越山深,空谷佳人金玉音,有谁知此心”。包括金、玉的成语,例如金玉满堂、金玉良缘、金童玉女、金科玉律、金口玉言、金风玉露、金枝玉叶等,都体现了金玉的珍贵及其互相之间的联系。

总言之,金声玉振最初是对玉舌铜铃所发之音的描述,其发生时间当为夏代。随着铙、钟、钲等的陆续出现,铃的重要性降低,其使用局限于不太重要的场合,因而玉舌逐渐减少,至商代晚期已经消失。在这种文化背景下,金声玉振之义也必然随之而变。子思用来形容有德之貌,孟子用来形容集大成之象。汉代经学家始用钟、磬之声来释读金声玉振,显然是走上歧途。好在其内外结构仍存在于人们的记忆碎片之中,而其描述声音之义也仍然存在,这才为我们重新释读其原义留下了珍贵的资料。