日本“和样”书法与“唐样”书法略说

■马亚楠

日本“和样”书法与“唐样”书法略说

■马亚楠

一、引言

众所周知,书法艺术在不同的地域、时代、文化背景影响下,都会显示出不同的审美内涵与艺术特色。中国与日本一衣带水,自古就保持着长期的交流往来,中国对日本的影响无论是政治、经济还是文化等诸多方面都极其深远。而书法作为中国文化的重要组成部分,更是在中日两国文化交流之间起着至关重要的作用。但是当下对于日本书法的关照以及对日本书史中一些概念化的理论研究,还只是局限于少部分书家学者之中。这一方面显示出当今书法学术研究的不足,另一方面也会限制书家学者的学术视野,同时也制约着中国对于日本书法研究的发展空间。所以,进一步探究书法在日本这一异样语境下的发展状态具有着重要的现实意义。

二、中国书法“三次”传入日本

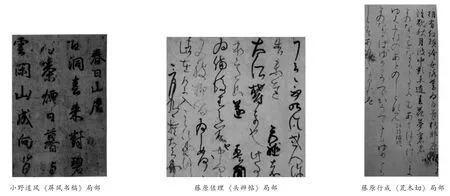

日本自平安时代(794年—1185年)起,开始与中国有大规模的文化交流活动,曾派出大量遣唐使来到中国。遣唐使们把中国文化带进日本的同时,书法作为中国文化的重要组成,随之也被“请”进,这一时期以“平安三笔”(空海、嵯峨天皇、橘逸势)为代表的“唐样”书法家的出现,标志着“唐样”书法在日本迎来第一次的高潮。伴随着平安中后期日本假名文字的出现,日本书坛上又形成了与“唐样”书法相对立的“和样”书法,其中的代表人物则是“平安三迹”(小野道风、藤原佐理、藤原行成)。在日本书道史上,“三笔”中的空海与嵯峨天皇并称日本书圣,“三迹”中的小野道风又被称为“羲之再生”,从中足可以看出他们对日本书坛的影响力。其实不仅在日本,即使在现当代的中国,也被不少书家拿来当做临摹范本或创作源泉,“三笔三迹”的书法实践,充分体现了中日书法的渊源关系,同时也奠定了日本书法艺术的高度。从此,“唐样”与“和样”书法共同贯穿着整个日本书法史。到了江户时期(1603年—1868年),由于明末遗民的东渡以及德川幕府奖励儒学,汉学风潮再度兴起,也由此助长了“唐样”书风在日本的发展,形成了诸如江户早期的“黄檗三笔”(隐元、木庵、即非)稍后的北岛雪山、细井广泽以及江户后期的“幕末三笔”(卷菱湖、贯名海屋、市河米庵)等“唐样”书法家群。与此同时,“唐样”书法在日本迎来了第二次的高潮。这一时期的“唐样”书法又与平安时代的“唐样”书法有着很大的区别,江户时期的“唐样”书法家大多是以中国明清新书风为其书法基调,这与平安时期书家所追寻的魏晋和大唐之风形成了鲜明的对比。此外,虽然这一时期依然存在以“御家流”和“持明院流”为代表的“和样”书风,但却很难与风靡的“唐样”书风相抗行。日本书法进入到明治、大正时期(1868年—1926年),无疑书坛上又迎来了一次“巨变”,其契机则是杨守敬(1839年—1915年)涉足日本。杨守敬赴日,携带了13000余部汉魏六朝及隋唐的碑版法帖,对关于北碑几乎一无所知的日本书法界来说,足可谓是金科玉律的研究资料,以至于出现大批追随者。其中又不乏日本书界之翘楚,诸如:岩谷一六,日下部鸣鹤,松田雪柯等人,这些日本书家又广收门徒,大力宣扬北碑书风,因此“碑学旋风”席卷整个日本书坛,大有方兴未艾之势,杨守敬也因此得到了“日本书道近现代化之父”的美誉。所以,日本明治时期的碑学之盛,可以称得上是“唐样”书法传入日本的第三次高潮。由此审视日本书法发展史,“唐样”与“和样”两大书法派系的演变都离不开中国书法艺术的影响,当然从另一方面也体现着日本本民族的民族精神与文化特征,所以对于日本“和样”书法流派和“唐样”书法发展以及及概念性的梳理亦是显得格外重要。

三、关于“和样”

所谓“和样”书法,是指以书写日本假名为主的书体,它是伴随着日本平安时代中后期假名文字的产生而出现的。至于假名起源,有说是空海所定,更有说是平安妇女们所创,众所纷纭,至今未有定论,但假名文字源于中国草书,已成为不争的事实。

日本平安后期“三迹”出现之前,中国晋唐之书风都是占据日本书坛的主流地位,甚至说作为“三迹”之一的小野道风的书作,依然传承着汉字书法的风韵和格调。其后,藤原佐理的书法作品,“却是真正表现出一种中国书法所不具有的性格,而有向假名那种打散汉字结构取其局部的追求取向”[1]随后藤原行成的出现,则标志着日本假名即“和样”书法的开始,其书风也被藤原氏一族代代继承。又据《权记》记载,藤原行成于长保三年(1001年)在其官邸营造寺殿,并以“寺尊寺”命名,以寓世代供养之意,这就是后来“寺尊寺流”的来历。但需要注意的是,此时日本书史上仍未有流派之说,最多只能算是继承家风。至日本镰仓时期(1185年—1333年),藤原行成八代孙藤原行能(1178年—1239年)将“世尊寺”改为家族名,书流称为“世尊寺流”,至此流派产生。又因“世尊寺流”中的书家作为朝廷公务诏令的书手而代代世袭,所以“世尊寺流”也成为了日本书法流派中最为重要的流派之一。镰仓末期的伏见天皇亦是日本历代天皇中首屈一指的善书家,其第六子尊圆亲王(1298年—1356年)又是日本“和样”书法流派发展史上不能不提及的一人。据《入木杪》中记载,尊圆亲王曾请求拜于藤原行成之后藤原经尹门下,但藤原经尹以自己年事已高为由拒之,另向其推荐了藤原行成第十二代孙藤原行尹,所以其书法远祖仍是藤原行成的“寺尊寺流”一派。又因尊圆亲王世居青莲院宫,遂其流派称之为“青莲院流”,亦称“御家流”,后又派生出建部传内的“传内流”、大桥重政的“大桥流”、饭尾常房的“饭尾流”等诸多流派。至江户时期,这一流派的代表书家当属“宽永三笔”(近卫信尹、本阿弥光悦、松花堂昭乘)另,前文已述,“寺尊寺流”一派代代由藤原氏一族继承,直至室町时代末藤原行成十七代孙藤原行季(1476年—1532年),“寺尊寺流”终绝嗣断脉。但后又由持明院基春(1453年—1535年)继承了“寺尊寺流”的书法风格和理念,创建了“持明院流”,至江户时期,这一流派的代表书家是佐佐木志津磨。

日本镰仓、室町时代(1336年—1573年)“和样”书流,派系林立,更被世人冠之以“流仪书道”的称呼。但各流派始祖皆源“寺尊寺流”一派,所以把藤原行成称为日本书法流派之始祖毫不为过,其对日本“和样”书法的兴起与发展有着重要推动作用。

日本“和样”书法流派传系,如下:

四、关于“唐样”

“唐样”书法,从字面上看,当为中国风书法之意又或者汉字书法。而在日本书法史上,“唐样”书法被看作是江户时期时人所研习的中国书法风格,也就是特指日本当时所形成的明代书风。

最初,“唐样”一词,广义上指“中国式”,但未见用于修饰书法。日本十四世纪的文献资料《愚管记》中延文四年(1359年)五月十日一条有以下记载:

有联句兴,今日终千句之功,唐样之体也,兴味深唐人之联句,韩昌黎之外邂逅欤。[2]

又応安五年(1372年)七月二十日一条:

新院御幸大光明寺……修唐样之佛事云云。[3]

以上可知,“唐样”泛指“中国的”,中国的诗歌,中国的佛事,而首次作为指代书法而讲,是出现在《异制庭训往来》中:

虽然少生稽古者,唐样者暂可被阁,行成定成两样之间可有御习候。[4]

大概意思是:如果书法练习还没未达到一定的程度,那么可暂缓直接对中国书法的学习,先从藤原形成、藤原定成两家(和样)开始练习。据日本学者推断《异制庭训往来》的成书时间大约在1349年-1372年之间,也就是日本室町时期。通过上述资料,我们可以知道,在室町时代之初,日本就有部分人称中国风书法为“唐样”了。当然,它应该还只是局限于少部分人之间流传吧,因为在文和元年(1352年)尊圆亲王所著《入木抄》中“当世文人雅士,多仿宋朝之笔体”,[5]又,日本镰仓室町时代受禅僧带来的宋元书风影响,所以这里尊圆亲王所指应该是宋人的书法,诸如黄庭坚、米芾等书家风格。尊圆亲王并没有用“唐样”一词,更没有用“宋样”,而只是用了“宋朝之笔体”。又,以上材料均为日本镰仓室町时期,而且成书年代非常接近,由此可以推论日本至少在镰仓室町时期,还没有完全把“唐样”书法作为中国书法的统称去使用,它只是特指某个时代的书风,诸如平安时代的“唐笔”“古笔”“笔迹”,镰仓时期的“墨迹”(禅宗样),甚至说明治时代(1868年—1912年)的“汉字派”等词。如此种种,日本几乎都会用一个具有代表性的词去形容当时的书法。而书法进入江户时代,江户幕府为巩固统治政权,将朱子学说定位于官方意识形态,并采用“文治主义”奖励儒学,这样政权的稳定、社会的和平、文教政策的宽松,使得书法具备了生存与发展的社会环境,与此同时,中国汉字书法也迎来了在日本书法史上又一繁盛的时期。“从学者文人到普通庶民,莫不影至风从”,[6]此时的人们则以“唐样”这个特有名词去形容本时代的中国书法,所以“唐样”只是这个时代书风的特指,它的范围特别狭小,仅指明代书风。当然,随着时代的变化,它的这种特指已渐渐变的不再那么严格,以至于只要是中国风书法,就都被人们冠以“唐样”,但也无可厚非,都属于中国传统书法样式,但我们必须要指出的是“唐样”的这种特指是确确实实存在过。

五、结语

纵观中日两国书法的发展,可谓是一脉相承,休戚相关。强大的“唐样”书风并没有完全吞噬“和样”书法,日本本土的“和样”书法更没有拒绝强势而来的“唐样”书风。两国书法在随着时代推移的同时,对于书法的审美情趣与艺术追求都在不断改变,书法风格也在不断转化。相信在中日交流愈发频繁的当下,书法艺术会更加展现出其独特的魅力与文化特质。

注释:

[1]陈振濂:《日本书法史》,天津古籍出版社,2010年版,第101页

[2](日)近卫道嗣:《愚管记》第五,东京大学藏版,1906

[3](日)近卫道嗣:《愚管记》第十六,东京大学藏版,1906

[4](日)同文馆编辑局局编:《日本教育文库教科书篇·异制庭训往来》,同文馆,1911年版,第337页

[5](日)青山由起子:《江戸時代における「御家流」と「唐様」—「書体」というメディアの情報伝達》,表现文化与研究第一卷,第二号,2001年,第4页

[6](日)中田勇次郎:《中国书法在日本·下》,蔡毅译,文史知识,1996年,第9期

[1]朱谦之.《日本哲学史》[M].人民出版社,2002

[2][日]中田勇次郎.《中国書道全集》[M].平凡社,1986

[3][日]下中邦彦.《書の日本史》[M].平凡社,1975

[4][日]神田喜一郎.《中国書道史》[M].岩波書店,1985

[5][日]同文馆编辑局.《日本教育文库教科书篇·异制庭训往来》[M].同文馆,1911

[6][日]平山觀月.《新日本書道史》[M].有朋堂,1968

[7]祁小春.《唐代书法及其风潮对日本的影响》[J],书法之友,1996年,第6期

[8]陈华.《物有本末事有始终-再论日本书法形成中的中国之影响》[J],山东大学学报,2005年,第5期

[9][日]中田勇次郎著,蔡毅译《中国书法在日本·下》[J],文史知识,1996年,第9期

[10][日]岩坪充雄.《唐様法帖の書誌学的問題点》[J],文京学院大学外国語学部短期大学紀要,2006年,第5号

[11][日]青山由起子.《明治維新における公文書書体の転換とそのメカニズム-視覚メディアとしての公文書書体》[D].神户大学,2005

作者单位:中国人民大学艺术学院