开放性人格对大学生创伤后成长的影响:有调节的中介效应 *

安媛媛 黄 琪,2 顾 雯 傅 宏

(1 南京师范大学心理学院,南京 210097) (2 南京师范大学强化培养学院,南京 210023)

1 问题提出

在一个人的成长过程中,可能会经历交通事故、自然灾害或暴力攻击等创伤性事件,这些经历可能会给个体的身心状况带来消极影响,导致个体出现抑郁、焦虑、创伤后应激障碍(posttraumatic stress disorder, PTSD)等心理问题(McLaughlin et al., 2013)。随着积极心理学的兴起,研究者注意到了部分个体能从创伤等负性生活事件中恢复,甚至超越创伤前的水平。这一现象被称为创伤后成长(posttraumatic growth, PTG),具体而言,PTG是指个体在与创伤性生活事件进行抗争过程中所产生的积极改变,包括自我知觉的改变、人际体验的改变和生命价值的改变三个方面(Tedeschi & Calhoun, 1996)。引发PTG的事件和成长的领域都有很多,主要包括交通事故、自然灾害、人际伤害和各类疾病,以及其他生活经历,包括关系破裂、父母离异、丧失亲人和移民。30%-70%的受创伤个体都报告了他们经历过积极的变化(Linley & Joseph, 2004)。

由于PTG在各国人群中普遍存在,这一现象的产生机制引起了研究者的浓厚兴趣,并围绕此进行了大量工作。Calhoun和Tedeschi(2004)在建构PTG的影响因素模型时指出,个体自身的因素如人格特征、认知评估与应对等是决定创伤后是否出现成长的关键因素,个体自身的特征与外部因素结合共同对PTG产生影响。其中,人格特质是PTG产生的重要前提。人格的五因素模型认为人格包含开放性、外向性、宜人性、谨慎性和情绪性五个维度,而不同的维度对PTG的预测作用不同。有研究者调查了汶川地震后1年到2.5年青少年PTSD的影响因素,结果发现开放性人格是PTSD发展的保护性因子,开放性人格可以作为创伤后个体“长期受损”和“心理复原”的区分指标(安媛媛, 伍新春, 2013)。许多实证研究也发现,开放性人格对PTG具有显著的预测作用(Linley &Joseph, 2004)。Tedeschi和 Calhoun(1996)在一项以604名大学生为被试的研究中考察了人格特质与PTG的关系,结果发现开放性人格与PTG存在小而显著的正相关(r=0.21)。也有研究者发现,开放性特质高的个体,更少出现创伤后应激症状,知觉到的PTG水平也更高(Măirean, 2016)。还有研究表明,开放性人格对PTG的作用受其他因素的影响,并且得出的结论并不一致(Zoellner,Rabe, Karl, & Maercker, 2008; Karanci et al., 2012)。这说明开放性人格对PTG作用的内在影响机制比较复杂,可能存在其他中间因素和调节因素的影响。

尽管开放性人格可以稳定地预测PTG的产生,但在具体的影响机制方面,人格特质往往通过某种应对策略和认知加工过程的中介而产生作用(Joseph, Murphy, & Regel, 2012)。当负性生活事件发生后,个体需要从认知和行为上来控制、减少或忍受由压力事件引起的内外部需求,这个过程称之为“应对”(Bussel & Naus, 2010)。个体对待负性生活事件的认知方式和特点会影响他们对情绪的感知、理解和体验。Garnefski,Kraaij和Spinhoven(2001)提出了9种带有很强个人风格的认知情绪调节策略,他们认为,不同的人在面对创伤或压力事件时,通常会采取不同的应对方式,而认知情绪调节则是指通过认知手段或者改变思维方式来调节情绪感受。积极重新关注(positive refocusing)是指不去想已经发生的负性事件,转而想其他高兴愉快的事情(如“我去想那些与现在事情无关的愉快的事”),可以被看作是“心理脱离(mental disengagement)”的一种形式。积极重评(positive reappraisal)则指为所发生的负性生活事件重新赋予积极意义(如“我想所发生的事情能让我称为一个更强的人”),积极的思维方式让创伤后的个体重新建构起创伤给自身带来的意义,有助于创伤后成长的实现。有研究者对242名烧伤患者进行了长达两年的追踪发现,神经质和反刍对创伤后的抑郁症状有显著预测作用,但这些指标高的个体积极重新关注的水平也较低(Loey et al., 2014),这一结果与Gross和John(2003)的研究结果一致,表明积极重新关注与抑郁症状呈负相关,采用这种策略能够有效避免创伤带来的消极情绪。在一项针对白血病患者的纵向研究中,积极重评策略可以显著地正向预测PTG的产生,患者通过认知上改变自己的想法来重建自己的基本信念与生活目标(Danhauer et al., 2013),这与研究者对癌症幸存者的研究结果一致(Cormio, Romito, Giotta, & Mattioli, 2015)。除了疾病领域,有研究发现洪灾幸存者使用主动应对和积极重构策略也能显著预测PTG的产生(Aslam & Kamal,2015)。积极的应对策略能够缓解个体的创伤,能够帮助个体在经历创伤后重新适应,并且可以显著地预测PTG的产生(Yu et al., 2014)。

那么,个体为什么会采取某种特定的应对策略呢?刘帅、肖蓉和赵欣(2010)研究发现,人格特质是导致不同的个体在相同的情境中采用不同应对方式的重要因素,并且他们发现大学生的应对方式与大五人格因素之间存在显著相关,且回归分析显示,仅开放性和外向性对积极应对有显著的预测作用。Connor和Flachsbart(2008)通过元分析发现,开放性特质可以预测认知重建(cognitive restructuring)、分散注意(distraction)等应对策略。因此,本研究假设积极重新关注和积极重评策略是开放性人格与PTG之间的中介变量。

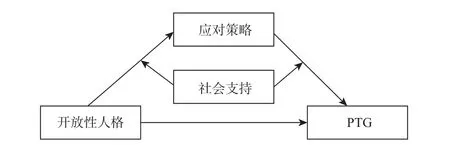

除人格特质、应对方式等个体变量以外,许多研究也表明社会支持与PTG之间有着紧密的联系,较高水平的社会支持会对个体PTG的产生有促进作用(王艺, 彭李, 于永菊, 李敏, 2014)。社会支持作为PTG产生的外部土壤,在开放性人格与PTG的关系中也可能发挥重要的作用。在创伤心理学研究领域,Măirean(2015)发现社会支持可以调节继发性创伤压力到PTG的产生过程,具体表现为当积极有效的人际互动水平高时,较低的继发性创伤压力能预测PTG的产生。因此,本研究假设社会支持可以调节开放性人格对PTG的影响和应对策略在两者间的中介效应(图1)。

图1 有调节的中介假设模型

2 研究方法

2.1 被试

本研究通过南京三所高校入学心理测试筛选出曾经有过创伤性事件(入学前5年内)大学生257名,向其发放创伤后基本情况调查表以及其他问卷,回收后筛选出有效问卷共233份,包括男生75人,女生158人。

2.2 研究工具

2.2.1创伤后成长量表

采用安媛媛(2011)对Tedeschi和Calhoun(1996)编制的创伤后成长问卷(posttraumatic growth inventory, PTGI)的修订版本,该量表为自陈量表。修订后的问卷共22个项目,包括自我知觉的改变(以下简称自我知觉)、人际体验的改变(以下简称人际体验)以及生命价值的改变(以下简称生命价值)三个维度,对应项目数分别是9、7、6。采用6点记分,0代表“没有变化”,5代表“变化非常大”。个体的得分越高,说明创伤后成长的水平越高。在本研究中,问卷总的内部一致性信度系数为0.95,三个维度的内部一致性信度系数在0.82~0.92之间。验证性因素分析的问卷整体拟合指数:χ2/df=2.43,NFI=0.88,CFI=0.93,TLI=0.91,GFI=0.93,RMSEA=0.063。

2.2.2大五人格问卷

采用周晖、钮丽丽和邹泓(2000)对大五人格问卷的修订版本,该量表为自陈量表,修订后的问卷共50个项目,包含五个维度,从“0—完全不像我”到“4—非常像我”分5个等级记分。本研究选取开放性人格分量表,开放性人格包含创新性、聪颖性、想象力和洞察力。开放性人格分量表的内部一致性系数为0.82。验证性因素分析的拟合指数:χ2/df=1.67,NFI=0.91,CFI=0.96,TLI=0.95,GFI=0.95,RMSEA=0.054。

2.2.3认知情绪调节问卷

采用朱熊兆(2007)修订的CERQ中文版问卷,共36题,采用5点记分,0代表“从不”,1代表“很少”,2代表“有时”,3代表“经常”,4代表“几乎总是”。问卷的得分越高,表明个体在在面对创伤事件时就越有采取这个特定的认知情绪调节策略。本研究中,总量表的内部一致性系数为0.91,其中积极重新关注量表内部一致性系数为0.85,验证性因素分析的拟合指数:χ2/df=1.39,NFI=0.99,CFI=0.99,TLI=0.99,GFI=0.99,RMSEA=0.04。积极重评分量表内部一致性系数为0.87,验证性因素分析的拟合指数:χ2/df=2.26,NFI=0.95,CFI=0.96,TLI=0.95,GFI=0.96,RMSEA=0.06。

2.2.4社会支持问卷

采用邹泓(1999)修订的社会支持问卷,共20题,采用5点记分,0代表“从不”,1代表“很少”,2代表“有时”,3代表“经常”,4代表“几乎总是”。计算所有项目的平均分,得到被试的社会支持总分。该问卷的得分越高,表示个体主观感知到的社会支持水平就越高。在本研究中,问卷的内部一致性系数为0.93,问卷,的结构效度指标良好,验证性因素分析的拟合指数:χ2/df=1.74,GFI=0.98,NFI=0.97,CFI=0.98,TLI=0.98,RMSEA=0.033。

2.2.5创伤基本情况调查表

自编问卷,用以收集迄今为止被试曾经历过的创伤事件、距今时间等基本信息。创伤类别主要有A父母离异、B父母(单方或者双方)去世、C被家人责打、羞辱或侮辱、D家中有人酗酒或者吸毒、E童年被寄养、F性侵犯(虐待)、G疾病一类(癌症、白血病、心肌炎、先天性心脏病、亚急性肝炎、慢性肾炎)、H疾病二类(乙肝、肺结核、性病、艾滋病、非典型性肺炎)、I疾病三类(肢体残疾、白化病、癫痫、狐臭)、J曾经患过精神疾病(焦虑症、疑病症、癔症、强迫症、进食障碍、精神分裂症、抑郁症、双相障碍)、K家中有人罹患慢性抑郁、其他精神障碍或有过自杀经历、L曾经有过自杀的经历。

2.3 数据处理

本研究对所收集的数据采用SPSS18.0与AMOS17.0进行处理。

3 结果与分析

3.1 共同方法偏差检验

由于本研究中的施测方式和采用的自陈式问卷可能会导致系统误差的存在,所以除了在数据收集时采用高信效度的成熟问卷作为测量工具控制系统误差之外,还需要通过一定的方法检验是否存在共同方法偏差问题(周浩, 龙立荣, 2004)。数据收集完成后,使用Harman单因子分析方法对是否存在这种系统误差进行检验。结果表明,在未旋转的主成分因子分析中共有11个因子的特征值大于1,且第一个因子解释的变异量为24.818%,小于40%的临界值。基于该结果,本研究不存在明显的共同方法偏差问题。

3.2 大学生创伤后成长的特点

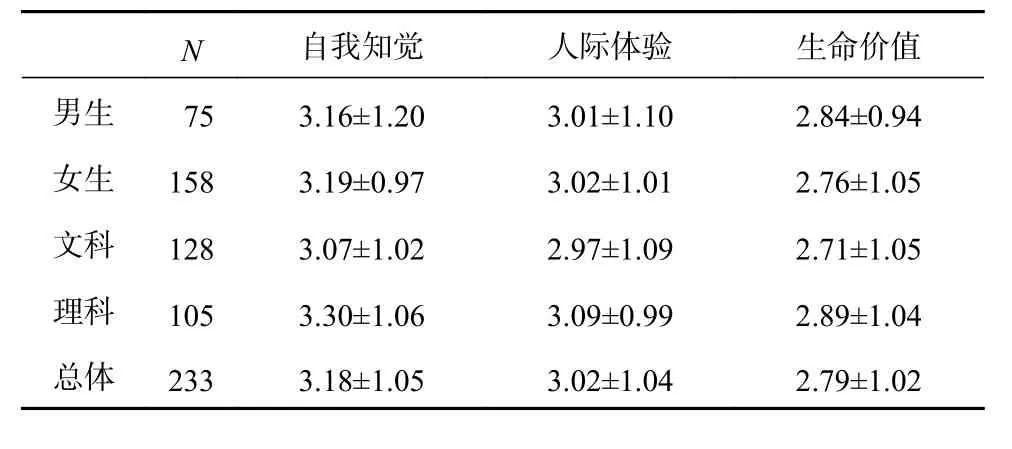

首先,对男女、文理科大学生不同创伤类型的PTG进行描述性统计分析,如表1所示。

以性别、学科为自变量,PTG的自我知觉、人际体验、生命价值改变三个维度为因变量,进行2(性别)×2(学科)的MANOVA分析,考察不同学科的男女大学生在PTG的各个维度得分是否存在差异。结果发现,性别(Wilks’ λ=0.79,F=0.546, p=0.702)与学科(Wilks’ λ=0.83, F=1.434,p=0.224)的主效应均不显著,性别与学科(Wilks’ λ=0.87, F=1.886, p=0.117)的交互效应不显著。重复测量方差分析的结果显示,PTG的三个维度之间的差异显著(F=73.79, p<0.001),自我知觉的改变得分最高,其次是人际体验的改变,最低的为生命价值的改变。

表1 不同性别、学科和创伤类型学生的PTG分维度的平均数及标准差(M±SD)

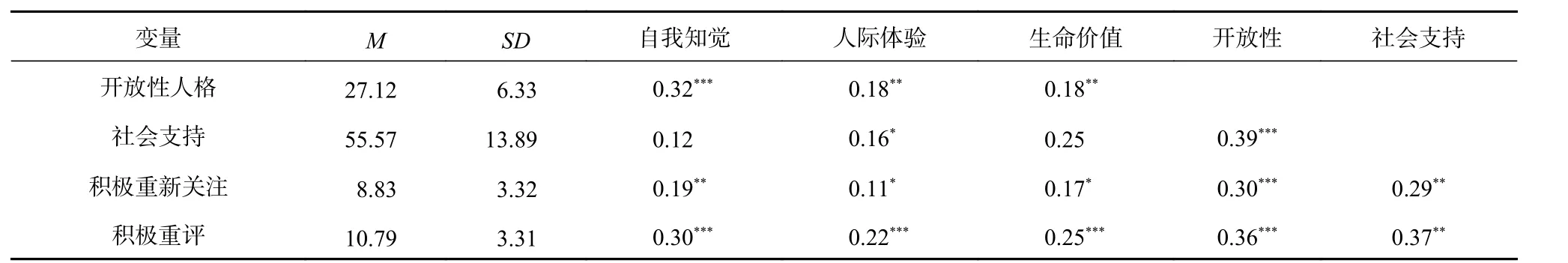

3.3 大学生创伤后成长的相关分析

对人格特质、积极重新关注、积极重评以及PTG的三个维度进行相关分析,如表3所示。结果表明,开放性人格与PTG的三个维度均显著相关(r在0.18~0.32之间);积极重新关注、积极重评与PTG的三个维度均呈正相关(r在0.11~0.30之间);社会支持与人际体验的改变呈正相关(r=0.16),与自我知觉和生命价值的改变相关不显著。从开放性人格与应对方式的相关分析可以看出,开放性人格与积极重新关注、积极重评均呈显著正相关(r在0.30~0.36之间)。此外,社会支持与开放性人格呈显著正相关(r=0.39),与积极重新关注、积极重评均呈显著正相关(r在0.29~0.37之间)。

表2 PTG各维度与人格特质、应对方式的相关

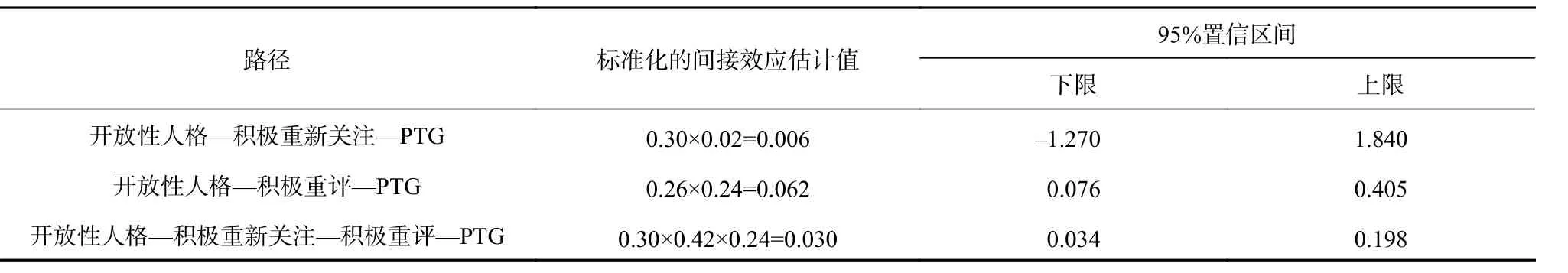

表3 对中介效应显著性检验的Bootstrap分析

3.4 应对策略在开放性人格与PTG关系之间的中介效应检验

在考察中介效应之前,先采用方差膨胀因子VIF的大小来估计共线性问题,结果发现0<VIF<1.5,由此推断本研究不存在多重共线性问题。接着采用结构方程模型分析积极重新关注与积极重评策略在开放性人格对PTG影响机制中的中介效应。根据中介效应检验的程序(温忠麟, 张雷, 侯杰泰, 刘红云, 2004),先检验开放性人格对PTG的直接效应模型和路径,其次,加入中介变量后检验模型的拟合情况及个路径系数变化的显著程度。直接效应的模型拟合指标为:χ2(2)=1.683,RMSEA=0.054,CFI=0.971,TLI=0.964。直接效应的路径分析发现,开放性人格对PTG的路径系数显著(γ=0.24, p<0.001)。

在开放性人格与PTG之间加入积极重新关注与积极重评这两个中介变量后,发现模型拟合指数较差:χ2(7)=7.974,RMSEA=0.173(0.08~0.92)。为此,根据Joseph等(2012)的PTG模型,加一条由积极重新关注至积极重评的路径,结果发现模型的各项拟合指标良好:χ2(6)=1.082,RMSEA=0.019,SRMR=0.0176,CFI=0.990,TLI=0.998,GFI=0.991。说明该模型可以接受,积极重新关注与积极重评在开放性人格与PTG之间起到中介作用。

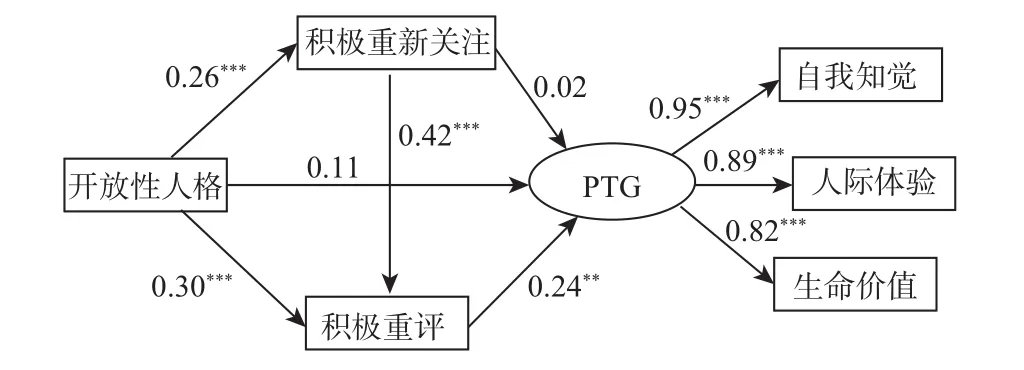

对该模型中的各个路径进行分析(见图1),结果发现,开放性人格至PTG的路径(γ=0.11,p>0.05)、积极重新关注至PTG的路径(γ=0.02,p>0.05)不显著。开放性人格至积极重新关注的路径(γ=0.30, p<0.001)、开放性人格至积极重评的路径(γ=0.26, p<0.001)、积极重评至PTG的路径(γ=0.24, p<0.05)、积极重新关注至积极重评的路径(γ=0.42, p<0.001)都非常显著。这说明开放性人格不能显著地直接预测PTG,开放性人格也不能通过积极重新关注策略间接地正向预测PTG。但是开放性人格可以通过积极重评策略正向预测PTG、通过积极重新关注经积极重评的多重中介来正向预测PTG。

图2 应对策略在开放性人格与PTG之间的中介作用模型

为了检验中介效应的显著性,使用Bias-Corrected Bootstrap程序进行检验(Preacher & Hayes,2008)。首先通过重复随机抽样的方法在233个原始数据中抽取5000个样本,然后根据这些样本拟合待检验的模型,生成并保存5000个中介效应的估计值,形成一个近似抽样分布,将这些效应值按数值大小排序进行中介效应置信区间的估计。如果中介效应 95%的置信区间里没有包括0,说明该中介效应显著。由表3可知,使用Bias-Corrected Bootstrap方法得到开放性人格经积极重新关注至PTG的间接效应95%置信区间包括0,而其余各个间接效应均不包括0,这进一步说明了上述中介效应成立。

3.5 社会支持在开放性人格与PTG之间关系的调节效应

上述结果验证了积极重新关注和积极重评在开放性人格预测PTG的过程中起到中介作用,为了验证社会支持水平在开放性人格预测PTG过程中起到调节作用的假设,采用多群组分析的方法分别考察加入社会支持变量后,以应对方式作为中介变量,开放性人格对PTG影响的机制,即考察不同社会支持水平的大学生在开放性人格、应对方式对PTG的预测作用上是否存在显著差异。

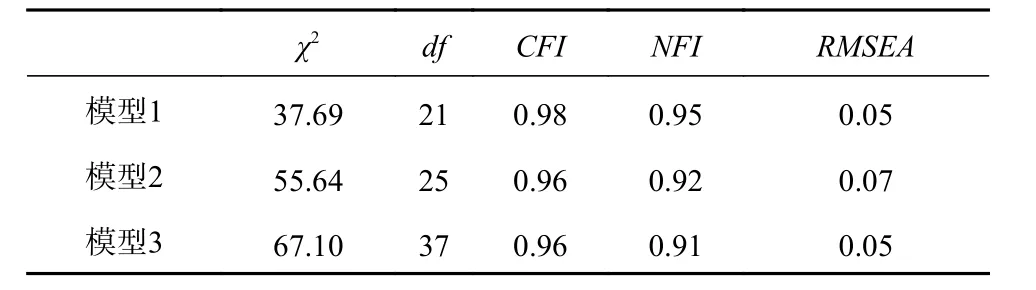

根据温忠麟、侯杰泰和马什赫伯特(2003)提出的潜变量交互效应分析方法,采用极端分组法,将社会支持总分前27%的被试归为高社会支持组,总分在后27%的被试归为低社会支持组。根据多群组分析的要求,定义以下三个相互嵌套的模型:

模型1(零模型):对于不同组别定义相同的模型结构,不限制模型中的各个参数。

模型2(测量模型):在模型1的基础上,限定不同组别的结构模型部分对应的预测路径系数相等。如高社会支持组与低社会支持组中PTG与自我知觉的改变、人际体验的改变以及生命价值的改变之间路径系数相等。

模型3(结构模型):在模型2的基础上,限定不同组别的结构模型的所有路径系数相等。如高社会支持组与低社会支持组中开放性人格到PTG的所有路径系数相等。

表4显示了社会支持对开放性人格、积极重新关注、积极重评与PTG的各回归模型拟合指数。模型1与模型2的差异显著,χ2(4)=17.95,p=0.001,模型1与模型3的差异也显著,χ2(16)=29.40,p=0.021,而模型2和模型 3不存在显著差异,χ2(12)=11.45,p=0.490。这些结果表明,高社会支持组与低社会支持组在开放性人格、积极重新关注、积极重评对预测PTG中有显著差异,即社会支持起到了调节作用。

表4 社会支持对开放性人应对方式与PTG的各回归模型拟合指数

对此,继续考察社会支持对哪一条路径起到了调节效应,对两模型的回归系数进行了成对比较,发现高社会支持组的开放性人格对积极重评的回归系数显著大于低社会支持组的回归系数(β高社会支持=0.35, β低社会支持=0.10, CR=1.993,p<0.05),在其他的预测路径上没有调节效应。这说明,对于高社会支持组而言,开放性高的个体倾向于采取积极重评,从而获得PTG;而对于低社会支持组,开放性低的个体不容易采取积极重评策略。

4 讨论

4.1 大学生创伤后成长现状

通过对样本创伤后成长水平的描述性统计看出,大学生创伤后成长的水平较高。与一些研究者的研究结果一致,PTG不是短时间内可以达到的。随着时间的延续,这一积极结果才能在长期范围内体现自身的适应价值,而本研究的被试是在经过一个相对较长时间段的加工和思考后进行问卷测试的,所以更可能出现较高水平的PTG(Zoellner & Maercker, 2006)。

在PTG的三个维度上,本研究发现大学生自我知觉的改变最大,其次是人际体验的改变,最低的为生命价值的改变。国内有研究者在创伤经历大学生的PTG研究发现,自我体验方面的报告率大于人际体验(周海明, 尹文娟, 唐慧, 2015)。本研究得出的结果与这些亚洲文化背景下的研究结果相似,但与西方的研究结果不一致。这说明了PTG可能存在跨文化的差异。

另外,研究发现性别、学科在大学生PTG各维度上没有显著差异,这与以往的研究结论不同(Yi, Zebrack, Kim, & Cousino, 2015)。元分析发现,虽然女性比男性报告了更多的PTG,但在检查了一系列调节变量之后,发现唯一显著的调节变量是年龄,即当样本的平均年龄增加的时候,女性报告的PTG才增加(Vishnevsky, Cann, Calhoun,Tedeschi, & Demakis, 2010)。而在本研究中,由于被试样本均为同一年级的大学生,不存在显著的年龄差异,从而使得PTG的性别差异、年级差异以及性别与年龄的交互作用均未显现出来。

4.2 应对策略在开放性人格与PTG之间的中介作用

本研究发现,积极重新关注和积极重评这两种应对策略在开放性人格与大学生PTG的关系之间存在中介效应。也就是说,开放性人格对PTG有着稳定的预测作用,并且这种影响是通过积极重新关注和积极重评的中介作用发生的。这与以往的研究结果一致,开放性水平高的个体充满好奇心、想象力和创造力,易于做出情感反应,他们对新情境、新想法和新经验都很感兴趣(McCrae & Costa, 1985),这一特质使得个体有能力有效地处理生活的不确定性,承认变化的恒常性,以及随着变化灵活成长而不是逆其道而行(Wang, Wang, Wang, Wu, & Liu, 2013)。积极的应对方式与PTG各维度有着高的正相关,并能显著预测PTG的产生(Bellizzi & Blank, 2006)。究其原因,积极重评策略指为所发生的负性生活实践赋予积极的意义,这种积极认识的能力促使大学生对该事件有深层次的认知加工与积极沉思。因此,采取具有适应意义的应对策略,有助于个体产生高水平的PTG。

值得注意的是,积极重新关注作为一种积极的应对方式,却不能使个体产生创伤后成长。然而,这并不意味着这一策略是无效的。基于经典精神分析理论的观点,创伤事件给个体带来了情绪上的巨大痛苦和焦虑,压抑、回避和合理化等防御机制有利于避免直面强烈的创伤,维持心理的平衡和稳定。而开放性人格特质高的个体倾向于使用积极的应对策略,在创伤性事件发生后暂时回避和减少对创伤刺激的加工,转而聚焦于其他高兴愉快的事情,具有保护意义。这种心理脱离可以说是无意识防御机制的一种有意识的延续,并且聚焦于创伤刺激以外的愉快事件有助于减轻消极的情绪体验,对于受创伤个体来说是一种缓冲。但是因为没有对创伤性事件的认知加工,所以积极重新关注策略无法解决创伤事件本身带来的后遗症,也无法促进PTG的产生。

积极重新关注策略无法促成PTG的原因还可以通过回避加工理论来解释,该理论认为创伤刺激可以导致个体注意、情绪等各方面的改变,强烈的创伤刺激可以导致个体出现分离症状。该理论认为受创伤个体会回避加工有关创伤事件的信息,即个体对威胁性信息不加以注意,因而也就不用对相应的信息进行编码;或者该提取过程受到损伤,个体产生遗忘,对创伤事件有关的信息回忆较少,这两种情况都可能会发生。采用积极重新关注策略正是回避对创伤刺激的注意和情绪加工,避免触及和回忆创伤发生时的痛苦经历(Deprince & Freyd, 2004)。

除此之外,开放性人格还会通过积极重新关注经积极重评的多重中介对PTG产生影响,这个结果比较有趣,值得我们关注。反应风格理论(response styles theory)认为注意转移(distraction)有利于缩短和减轻抑郁的时间和程度(Nolen-Hoeksema, 1991)。这一理论也得到了纵向研究的支持,研究者发现注意转移作为一种积极的应对方式能够显著预测大学生PTG的产生(r=0.24,p=0.01)。在创伤事件发生后,采取这种应对策略的个体更容易体验到积极的情绪,因而能更加有效地加工与创伤相关的信息。这个过程也许解释了为什么采取积极重新关注策略的个体更易从积极的方面看待创伤(Su & Chen, 2015)。个体为了摆脱痛苦选择暂时回避,情绪困扰得到减轻,在最初的应对成功后,会引发对创伤及其意义的有意思考。在心理干预与创伤辅导中,对创伤情境的回避和转移也是必要的(罗玉香, 2011),我们需要理解个体在初期对创伤的回避,在干预进程中慢慢引导、鼓励其有效合理地情绪表达与坦然接受、面对,并在这个过程中加强积极认知的作用。并且从社会支持的调节作用分析中可以看出高社会支持组积极重新关注至积极重评的路径系数要高于低社会支持组,说明社会支持可以促进这一转化过程。

4.3 社会支持的调节作用

除以上分析之外,研究结果还显示,社会支持可以调节开放性人格与PTG的关系,表现为开放性人格与积极重评之间的强弱关系受社会支持的调节。具体而言,高社会支持并会促进开放性人格的个体采取积极重评策略以产生PTG,而低社会支持水平下,开放性人格的个体不倾向于采取积极重评策略以促进PTG的产生。这个结论符合以往研究者对社会支持与PTG关系的研究,他们认为由社会关系营造的支持氛围是PTG得以产生和发展的土壤,因为它为创伤经历者提供了一个可以互相沟通、获得新信息和新观点的平台,在这个平台中可以分享彼此的创伤经历(Lechner& Antoni, 2004),增加自我表露的机会和潜在的自我表露机会,自我表露又会增加得到情感支持的机会,而这些都有利于当事人创伤叙事的发展和认知图式的重建,进而产生PTG(Dong, Gong,Jiang, Deng, & Liu, 2015)。Lepore(2001)提出的社会认知加工模型(social cognitive processing model)认为支持性的社会互动所带来的特定行为(包括共情倾听、确认和鼓励接受)可能会提高个体对创伤经历加工的能力,因而促进更好的适应和PTG的产生。情感支持(emotional support)与工具支持(instrumental support)使个体有更多的时间和心理资源来进行对创伤事件的认知加工(Nenova, DuHamel, Zemon, Rini, & Redd, 2013)。同时在信任对象或团体中表露情绪可以改变个体对创伤事件和个体对该事件情感的思维方式,改变创伤后认知,有益于心理健康。对于开放性个体较高的个体而言,在较多有效社会支持的情况下,可以和社会支持来源进行有效沟通,他人的理解与鼓励有助于个体改变看待创伤事件的角度,获得力量去探索创伤事件的积极意义,创伤前的假设信念与创伤后体验之间的差异逐渐减小,新的图式与生活故事得以建立,个人逐渐克服逆境,获得自我成长(Joseph et al., 2012)。

5 结论

本研究得到以下结论:(1)开放性人格对大学生积极重新关注、积极重评和创伤后成长均有显著的正向预测作用;(2)积极重新关注和积极重评在大学生开放性人格与创伤后成长之间的关系中起中介作用。开放性人格可以通过积极重评间接促进PTG,还可以通过积极重新关注经积极重评的多重中介实现对PTG的正向预测;(3)社会支持可以调节开放性人格对创伤后成长的作用过程。具体表现为个体的社会支持水平高时,积极重评在开放性人格与创伤后成长之间的中介效应显著,而社会支持水平低时该效应不显著。

安媛媛, 伍新春. (2013). 汶川地震后1年–2.5年青少年PTSD的发展趋势及其影响因素.见心理学与创新能力提升——第十六届全国心理学学术会议论文集. 南京: 中国心理学会.

安媛媛, 臧伟伟, 伍新春, 林崇德, 周佶.(2011). 创伤暴露程度对中学生创伤后成长的影响——复原力的调节作用. 心理科学, 34(3), 727–732.

罗玉香.(2011). 心灵的陪伴——一次团体心灵创伤辅导纪实. 中国民康医学, 23(24), 3118–3119.

刘帅, 肖蓉, 赵欣.(2010). 大学生的应对方式及其与大五人格的关系. 中华行为医学与脑科学杂志, 19(12), 1131–1132.

王艺, 彭李, 于永菊, 李敏.(2014). 创伤后康复期患者创伤后成长特点与心理弹性和社会支持的关系. 第三军医大学学报, 36(2), 170–173.

温忠麟, 侯杰泰, 马什赫伯特.(2003). 潜变量交互效应分析方法. 心理科学进展, 11(5), 593–599.

温忠麟, 张雷, 侯杰泰, 刘红云.(2004). 中介效应检验程序及其应用. 心理学报, 36(5), 614–620.

邹泓.(1999). 中学生的社会支持系统与同伴关系. 北京师范大学学报(社会科学版), (1), 34–42.

周浩, 龙立荣.(2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展, 12(6), 942–950.

朱熊兆, 罗伏生, 姚树桥, Randy, P. A., & John, R. Z. A(2007). 认知情绪调节问卷中文版(CERQ-C)的信效度研究. 中国临床心理学杂志, 15(2),121–124, 131.

周晖, 钮丽丽, 邹泓.(2000). 中学生人格五因素问卷的编制. 心理发展与教育, 16(1), 48–54.

周海明, 尹文娟, 唐辉.(2015). 创伤经历大学生创伤后成长与其心理健康的关系研究. 淮南师范学院学报, 17(1), 145–148.

Aslam, N., & Kamal, A.(2015). Coping strategies as a predictors of psychological distress and post traumatic growth among flood affected individuals. Journal of Alcoholism & Drug Dependence, 3, 181.

Bellizzi, K. M., & Blank, T. O.(2006). Predicting posttraumatic growth in breast cancer survivors. Health Psychology, 25(1), 47–56.

Bussell, V. A., & Naus, M. J.(2010). A longitudinal investigation of coping and posttraumatic growth in breast cancer survivors. Journal of Psychosocial Oncology, 28(1), 61–78.

Connor, J. K., & Flachsbart, C.(2008). Relations between personality and coping: Ameta-analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 93(6), 1080–107.

Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1985). The NEO Personality lnventory Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

Cormio, C., Romito, F., Giotta, F., & Mattioli, V.(2015). Post-traumatic growth in the Italian experience of long-term disease-free cancer survivors. Stress and Health, 31(3), 189–196.

DePrince, A. P., & Freyd, J. J.(2004). Forgetting trauma stimuli.Psychological Science, 15(7), 488–492.

Dong, C. Q., Gong, S. M., Jiang, L. P., Deng, G. H., & Liu, X. H.(2015).Posttraumatic growth within the first three months after accidental injury in China: The role of self-disclosure, cognitive processing, and psychosocial resources. Psychology, Health & Medicine, 20(2),154–164.

Danhauer, S. C., Russell, G. B., Tedeschi, R. G., Jesse, M. T., Vishnevsky,T., Daley, K., et al.(2013). Alongitudinal investigation of posttraumatic growth in adult patients undergoing treatment for acute leukemia. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 20(1),13–24.

Gross, J. J., & John, O. P.(2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and wellbeing. Journal of Personality and Social Psychology, 85(2), 348–362.

Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P.(2001). Negative life events,cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences, 30(8), 1311–1327.

Joseph, S., Murphy, D., & Regel, S.(2012). An affective–cognitive processing model of post-traumatic growth. Clinical Psychology &Psychotherapy, 19(4), 316–325.

Karanci, A. N., Işıklı, S., Aker, A. T., Gül, E. İ., Erkan, B. B., Özkol, H., et al.(2012). Personality, posttraumatic stress and trauma type: Factors contributing to posttraumatic growth and its domains in a Turkish community sample. European Journal of Psychotraumatology, 3, doi:10.3402/ejpt.v3i0.17303.

Lepore, S. J. (2001). A social–cognitive processing model of emotional adjustment to cancer. In A. Baum & B. Andersen (Eds.), Psychosocial interventions for cancer (pp.99–116). Washington, DC: Prentice–Hall.

Lechner, S. C., & Antoni, M. H.(2004). Posttraumatic growth and groupbased interventions for persons dealing with cancer: What have we learned so far?. Psychological Inquiry, 15(1), 35–41.

Linley, P. A., & Joseph, S.(2004). Positive change following trauma and adversity: A review. Journal of Traumatic Stress, 17(1), 11–21.

Loey, N. E. V., Oggel, A., Goemanne, A. S., Braem, L., Vanbrabant, L., &Geenen, R.(2014). Cognitive emotion regulation strategies and neuroticism in relation to depressive symptoms following burn injury:A longitudinal study with a 2-year follow-up. Journal of Behavioral Medicine, 37(5), 839–848.

Măirean, C.(2015). Secondary traumatic stress and posttraumatic growth:Social support as a moderator. The Social Science Journal, 53(1),14–21.

Măirean, C.(2016). The relationship between secondary traumatic stress and personal posttraumatic growth: Personality factors as moderators.Journal of Adult Development, 23(2), 120–128.

McLaughlin, K. A., Koenen, K. C., Hill, E. D., Petukhova, M., Sampson, N.A., Zaslavsky, A. M., et al.(2013). Trauma exposure and posttraumatic stress disorder in a national sample of adolescents. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 52(8),815–830.e14.

Nolen-Hoeksema, S.(1991). Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes. Journal of Abnormal Psychology,100(4), 569–582.

Nenova, M., DuHamel, K., Zemon, V., Rini, C., & Redd, W. H.(2013).Posttraumatic growth, social support, and social constraint in hematopoietic stem cell transplant survivors. Psycho-Oncology, 22(1),195–202.

Preacher, K. J. & Hayes, A. F.(2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40, 879–891.

Su, Y. J., & Chen, S. H.(2015). Emerging posttraumatic growth: A prospective study with pre- and posttrauma psychological predictors.Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 7(2),103–111.

Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G.(1996). The posttraumatic growth inventory: Measuring the positive legacy of trauma. Journal of Traumatic Stress, 9(3), 455–471.

Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G.(2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry, 15(1),1–18.

Vishnevsky, T., Cann, A., Calhoun, L. G., Tedeschi, R. G., & Demakis, G.J.(2010). Gender differences in self-reported posttraumatic growth: A meta-analysis. Psychology of Women Quarterly, 34(1), 110–120.

Wang, Y. B., Wang, H. B., Wang, J., Wu, J., & Liu, X. H.(2013).Prevalence and predictors of posttraumatic growth in accidentally injured patients. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings,20(1), 3–12.

Yu, Y. J., Peng, L., Chen, L., Long, L., He, W., Li, M., et al.(2014).Resilience and social support promote posttraumatic growth of women with infertility: The mediating role of positive coping. Psychiatry Research, 215(2), 401–405.

Yi, J., Zebrack, B., Kim, M. A., & Cousino, M.(2015). Posttraumatic growth outcomes and their correlates among young adult survivors of childhood cancer. Journal of Pediatric Psychology, 40(9), 981–991.

Zoellner, T., & Maercker, A.(2006). Posttraumatic growth in clinical psychology-A critical review and introduction of a two component model. Clinical Psychology Review, 26(5), 626–653.

Zoellner, T., Rabe, S., Karl, A., & Maercker, A.(2008). Posttraumatic growth in accident survivors: Openness and optimism as predictors of its constructive or illusory sides. Journal of Clinical Psychology, 64(3),245–263.