从《晶格动力学理论》的诞生看玻恩与黄昆的合作

厚宇德

(山西大学科学技术史研究所,太原 030006)

从《晶格动力学理论》的诞生看玻恩与黄昆的合作

厚宇德

(山西大学科学技术史研究所,太原 030006)

黄昆在英国布里斯托大学获得博士学位后,到利物浦大学做博士后研究,并开始了与20世纪伟大理论物理学家玻恩合著《晶格动力学理论》的工作。该书1954年在英国牛津出版,从此成为该领域最权威的著作之一。黄昆的这一经历是中国物理界绝无仅有的特殊事件。文章基于当事人的著述以及大量相关信函,勾勒出了二人合作过程中,在密切配合、意见分歧以及如何消除分歧等方面的一些细节。回首先贤,深入了解这一事件,对科学的严谨精神、科学奇才的天赋,以及对时代与社会背景如何影响科学家的思想意识等,都可以获得诸多感悟。

玻恩 黄昆 晶格动力学理论

0 引 言

1945年10月,黄昆(1919~2005)到达英国的布里斯托大学(也常被译为布里斯托尔大学),师从后来获得诺贝尔物理学奖的莫特(Nevill Mott,1905~1996),1948年获博士学位,1951年10月回国。在英留学的几年里,黄昆科研成果丰硕,黄散射、黄方程、黄-里斯理论是这期间他的几项标志性成就。另外黄昆在利物浦做博士后期间,还兼做一项“副业”,即与爱丁堡大学的玻恩(Max Born, 1882~1970)教授合著《晶格动力学理论》(DynamicalTheoryofCrystalLattices)一书。2006年朱邦芬院士对是书有如下评价:“这本书问世以来,很快成为所有固体物理学教科书及晶格动力学专著的标准参考文献,重印十余次并译成俄、中等国文字。几代固体物理学家都通过学习这本专著而了解晶格动力学这个领域。……无论从被他人引证次数,还是从被印证延续时间,《晶格动力学理论》在国际上都是罕见的。”[1]冯端院士说玻恩与黄昆合著《晶格动力学理论》的工作是“费时、费力气,还需要科学上的洞见与创造性的工作”,称该书为晶格动力学领域的“圣经”[2]。

玻恩是20世纪一流理论物理大师,黄昆对新中国固体(半导体)物理学等领域的贡献居功至伟。年轻的中国物理学家与世界级一流物理大师合著一本经典物理学著作,并深受合作者及学界好评,这在中国物理界可谓绝无仅有的特殊事件,值得物理学史界格外关注。本文首次基于当事人的一些珍贵信函(二人之间的信函以及玻恩这期间写给其他物理学家的相关信函)以及回忆,对二人的合作过程做深入客观之挖掘与点评。文中所用信函除有特殊说明外,均来自剑桥大学丘吉尔学院档案中心保存的玻恩生平档案文献*本文所引玻恩与黄昆之间的信函,收藏于标号为“BORN1- 3- 1- 9”档案盒中,而玻恩与莫特之间的通信,藏于标号为“BORN1- 3- 2- 20”档案盒内。。依据玻恩遗嘱,他的毕业证书、诺贝尔奖证书、照片、大量通信、手稿、出版与发表的著述等等,在他去世后由其儿子古斯塔夫·玻恩教授保存。2009年,年迈的古斯塔夫·玻恩将其父所有档案资料文献捐献给丘吉尔学院档案中心。经过分类整理,这些资料2011年向学界开放。

1 玻恩与黄昆的合作机缘

在玻恩去世后才出版的玻恩回忆录中可以看出,他将与黄昆合著《晶格动力学理论》一书,视为他晚年最重要的工作之一。提到黄昆,玻恩说:“他到我这的时候已经是位有能力的物理学家。他作为I.C.I.研究员*在中文出版物中,对I.C.I.Fellow有多种翻译。2014年8月13日本文作者曾致函爱丁堡大学相关人员,了解I.C.I.Fellow具体所指。该校数学学院的Nicole先生回函告知:I.C.I. Fellow是指当时获得帝国化学工业公司资助的数学、化学、物理和工程几个学科的博士后研究员。在利物浦大学弗罗里胥(Herbert Fröhlich,1905~1991)指导下搞研究工作。他建议黄昆用一部分时间到我的系部来学习我的研究方法,主要是研究晶体点阵力学的方法。”[3]事实上黄昆1947年第一次来到爱丁堡大学玻恩处,是在他到利物浦做博士后之前,并不是出于弗罗里胥的建议,这时弗罗里胥还在布里斯托做讲师。黄昆对于他主动接触玻恩的动机有过准确说明:到1947年春,“我用了一年半时间完成了以上两项研究(指稀固液体的X射线衍射理论;银原子溶入金固体所成稀固溶体的结合能和残余电阻率的理论计算。本文作者注),写成博士论文上交,但到1948年元月才正式举行授予博士学位的典礼。中间相隔半年多时间,我通过当时在英国爱丁堡大学做物理学著名大师玻恩研究生的程开甲的介绍,得到大师同意我来爱丁堡做短期访问。玻恩是晶格动力学的奠基人和无可争议的权威。”[4]可见黄昆是因为博士留学期间出现了“空闲”时间段,想用之于进一步向其他固体物理学领域的权威大师学习,才来到了爱丁堡。

对于二人具体的合作机缘,玻恩的回忆是这样的:“那时我正有一本关于这一领域(指晶格动力学)的新书手稿,在这个题目上我断断续续地工作了很长时间。……我已经完成了这一计划的很大一部分,但是其他的事务和日常工作阻碍了这一计划的继续。我把大量手稿交给黄昆,他对此很感兴趣,和我讨论它并写了一两篇关于这方面特殊问题的文章。我产生了一个想法:他可能是完成这本书的合适合作者。我向他提了这个建议。他没有立即接受我的提议而返回了他工作的利物浦。几个月之后,他写信给我表示,他已经得到中国政府的许可和财政支援使他留在大不列颠,他打算到爱丁堡来和我一起完成这本关于晶体的书的撰写工作。”([3], 290~291页)

玻恩1936年到爱丁堡任教之后,在他指导下做晶格动力学研究的年轻人并不少,为什么玻恩产生了与黄昆合作写书的想法呢?这当然与黄昆突出的能力有关,另一个原因正如黄昆本人所说,是他懂德语:“当时英国学生很少能读德语。我读德语也很勉强,但读玻恩用德语写的两本专著小册子,对他的理论已有基本了解。对此他很高兴,就把他拟写的晶格动力学的量子理论已完成部分的手稿给我阅读。经过一段时间的讨论后,他向我建议由我与他合作共同完成该书的写作。由于庚款留学金到1948年10月将截止,我当时只能拒绝。”([4],578页)但是拒绝后的黄昆不像玻恩说的那样回到利物浦,而是回到布里斯托:“我回布里斯托接受博士学位时,当时在布里斯托物理系任讲师、实际上已经颇有名气的弗罗里胥,问我是否愿意到利物浦他将任主任的新成立的理论物理系做I.C.I博士后研究员。我问他可否同意我以一半时间从事晶格动力学的写作,他表示完全同意。当时我因已经接受北京大学理学院长饶毓泰之聘,回国后任教授,又通信得到饶先生的支持,这样才幸运地克服困难,和玻恩安排妥,由我在他的手稿基础上主要负责书的写作……”([4],578~579页)可见前文提到的玻恩所说黄昆与他的合作得到了“中国政府的许可和财政支援”是不准确的。弗罗里胥邀请黄昆去做博士后工作,并允许黄昆用一半时间与玻恩合作著书,才为玻恩与黄的合作提供了保障。顺便值得一提的是布里斯托物理系毕业的本科生里斯(Averil Rhys)也来到利物浦成为弗罗里胥的秘书,这为黄昆与里斯进一步认识、合作并最终结为伉俪创造了机会*Averil Rhys(1928~2014)中文名为李爱扶,后一直任职北京大学物理系。北京大学现设有“黄昆-李爱扶奖学金”,每年奖励物理学院固体物理与半导体专业研究生1名,资金由新加坡华侨庄绍华创立的“北京大学庄绍华研究生奖学基金”提供。。

2 黄昆与玻恩在著书理念上的分歧

玻恩是一位功成名就的物理学大家,黄昆与他刚合作时是尚未到而立之年的博士,但是黄昆在与玻恩合作过程中并非对于玻恩的想法完全言听计从,而是时常坚决坚持自己的观点。本文以两例对此予以说明。

玻恩是具有典型德国学者严谨学风的理论物理学家,他以追求研究的数学化、体系化而著称。对基于量子力学撰写的晶格动力学著作,他有自己的明确计划:“我的想法是基于最基本的原理推导出晶体的全部理论,在完成理论推导之后处理可观察的现象。”([3],290页)玻恩向黄昆阐明了自己的想法,黄昆先生晚年还清晰记得此事:“玻恩教授的手稿所考虑的是现在书中的普遍理论部分。它的中心思想是不对晶格做特殊的假设……仅根据量子力学的一般原理,来导出有关晶格的力学、电学、热力学以及光学性质的普遍理论结果。”[5]但是黄昆不认同玻恩想法,并极力坚持自己的学术理念。玻恩对此记忆深刻:“黄昆不赞成我的计划,即用严格推导的方式构建此书。他是一个深信共产主义的唯物主义者。他不喜欢抽象思维,他认为科学是改善人民生活的一种途径。所以,他建议在我计划的系统推导晶格动力学之前,增加一些章节,以说明这一理论实际用途。我们为此产生了争议,但是他以我同意他的观点作为他与我合作的前提。离开他的合作这本书我自己将永远不能完成,因此我同意了他的意见。”([3],290~291页)

玻恩的妥协与黄昆的理念完全可以由这本书最后的结构形式看出。这本书出版后深受好评,对此玻恩是开心的。但由于本书的结构与他一贯的学术理念不一致,因此玻恩心里不无遗憾。从1951年8月28日玻恩致莫特的信中,可以感受到玻恩心里的这种滋味:“这本书已经变得与我开始时预想的有些不同。我想把它写成系统化的演绎理论,但是黄是一个更加富有实用思想的人,因而他认为我设想的著作不会有人读,因为它一定是相当繁琐的。也许他是对的。他写了一章很长的比较基本的导论,这对晶体感兴趣的任何人都是有帮助的。进一步,他用出色的方法实现了我的一些总体设想,但是并没有完全实现我的愿望。整部书现在没有达到我最早预期的系统性。但是它会是很有用的,我觉得我不能再做任何改变。”老迈的玻恩对于自己想法不能完全实现也只能无可奈何。每位科学大师和大学者都有自己的学术理念与写作风格。在这方面玻恩个性鲜明。如果当初黄昆不坚持自己的见解而完全按照玻恩的设想去执笔撰写这本书,最终能很好体现玻恩学派的学术气息,但是从易于读者接受和实用性上一定会大打折扣。事实上玻恩在与年轻学者合作时,他的思想往往会受到挑战,值得敬佩的是玻恩并不固执己见而几乎能够有条件妥协或从善如流。这客观上也是几部他的合作著述大受欢迎和好评的部分原因。笔者曾撰文介绍玻恩与沃尔夫合著《光学原理》一书过程中发生的若干故事[6],其中也有在撰写内容等方面玻恩与沃尔夫的分歧、争论以及玻恩的妥协。

为这本书确定一个什么名字,玻恩与黄昆也有分歧。1951年8月28日,他在致莫特的信中提到了这一点:“关于书名《晶格理论》(TheoryofCrystalLattices),我也想听听你的意见。我最初想称其为《晶格的量子理论》(QuantumTheoryofCrystalLattices),但是黄反对这个名字。他的理由是这本书还有相当一部分内容是经典理论,他还担心称为‘量子理论’会吓跑一些读者,实际上一些章节对他们还是有用的。我想他说得对,但是愿意再听听你的意见。”可见二人最初的共识是将书名定为《晶格理论》(TheoryofCrystalLattices)。这在黄昆回国前还没改变。这本书最后命名为《晶格动力学理论》(DynamicalTheoryofCrystalLattices),显然是采纳了黄昆不主张在书名中出现“量子”一词的意见。最后的名字是初名《晶格理论》与玻恩1915年出版的《晶格动力学》一书名称的综合。

3 玻恩与黄昆如何合作

玻恩开始与黄昆合作著书时已经年近70且身体不是很好。在这本书完成之后玻恩说:“本书之最后形式和撰写应基本上归功于黄昆博士。”([5],序)而黄昆则说:“固然我担任了全书的写作,并且在解决一些主要问题上进行了工作,然而玻恩教授的工作仍旧在书中保持了主导的作用,不仅玻恩的手稿确定了普遍理论的轮廓以及其中部分的具体内容,而且全书所总结的内容,包括书中新发展的理论,也主要是以玻恩教授本人以及他的学派几十年来在晶格理论方面的工作成果为基础的。”([5],本书说明)二人究竟是怎样具体开展合作的呢?2000年初,本文作者在《现代物理知识》编辑部吴水清老师帮助下致函黄昆,请教他与玻恩合作等问题。黄昆在回函中关于二人的合作有这样的描述:“当时商定由我在他已写的一部分的基础上完成‘晶格动力学’一书的写作,大致用了3~4年时间。在这段时间中,我在利物浦大学理论物理系任博士后研究员,以一半的时间用在写作上,每年暑假到爱丁堡,与玻恩讨论著书上的进度情况。”

事实上二人的合作并不仅限于几个暑假。在利物浦的黄昆与在爱丁堡的玻恩之间通信频繁,这些书信主要讨论著书时遇到的问题。但玻恩觉得仅有假期和通信还不够,为尽快写好这本书,他希望黄昆能将更多的时间放在爱丁堡。为此在自己经费比较拮据的*玻恩档案中有封信函,说因为需要支付包括旅费在内的12英镑的“昂贵”费用,玻恩曾拒绝参加皇家学会的周年纪念晚宴。情况下,玻恩设法为黄昆解决经济问题。如1950年5月12日玻恩曾邀请黄昆来爱丁堡:“我现在有一笔完全由我自己支配的基金,我可以用它支付你此次旅行以及逗留在此期间的费用(每天1英镑),所以不要因为经济问题影响你的行程。”1950年6月8日,玻恩再次提出建议:“能不能请求弗罗里胥允许你离开他那里一个或两个学期?或者说中断你的I.C.I.研究员工作一个或两个学期?正如我已经告诉你的,现在有一个由我支配的基金,我可以给你提供一个比较合适的薪酬,数量至少相当于你的I.C.I.研究员的收入。我认为如果我们想完成这本书,就必须将我们的工作合并在一起。……如果你愿意接受我提供的条件,那么我给弗罗里胥写封信是不是明智的做法?我想他会理解我们的境况并能予以帮助。”在玻恩看来两个人在一起讨论是更好的合作方式,为此他做出了努力。对于一些复杂问题,玻恩建议留在两人见面时再详细讨论。如1950年5月12日玻恩在写给黄昆的信中就说:“至于这种基础的镶嵌结构(fundamental mosaic structure)问题,最好推迟到你到这里之后我们再讨论。”

除了与黄昆讨论外,玻恩还审阅校正黄昆写完的书稿。玻恩不仅自己阅读和修改已成书稿,为了精益求精,他还请其他人校对书稿,并请名家推荐审阅稿件的人。1951年8月28日,玻恩写信给莫特说:“我还没有着手出版等事宜,由于黄将要与我们远隔千山万水,这件事会变得复杂起来。我还要做校对,但是感觉我一个人做不了全部校对工作,而目前我的系里没其他人能胜任这一工作。……对此你有什么建议么?……”而在1951年9月17日玻恩写给莫特的信中,有这样的话:“关于黄的手稿,我当然非常同意用部分稿酬支付里斯(Rhys)女士的校对费用。或者我们可以让出版社增加一些附加付款。这事你愿意帮忙吗,或者我自己试试?”可见玻恩曾想让黄昆未婚妻里斯校对书稿,里斯或许对此书有过直接的贡献。玻恩此函是目前揭示里斯与该书很可能有关这一事实的唯一文献依据。

玻恩与黄昆之间的学术交往、玻恩对于黄昆的帮助,不仅仅局限于撰写《晶格动力学理论》一书。如黄昆曾在回忆中提到玻恩为他推荐发表一篇论文的事:“当初稿由玻恩寄到《伦敦皇家学会会刊》发表时被拒绝了,因为审稿人说论文中没有新内容,后来玻恩建议换另一个审稿人评审,论文才被接受发表。”[7]在二人几年的合作与交往中,发生了很多值得了解的故事,通过以上几封信函,可略见一斑。

4 黄昆回国后玻恩做了什么?

按原计划,《晶格动力学理论》一书将在1950年完稿。这可以从1949年9月22日玻恩写给莫特的信里的一句话看出:“我的合作者黄昆博士带着书稿正在我这里。在我们仔细检查之后,我想大约三分之二已经完成了。我们希望1950年底能把书稿寄给你。”然而从1950年6月21日黄昆写给玻恩的信可以看出,书稿未能按计划在1950年完成。此时黄昆已经确定了回国的大致时间,并争取在回国前完成书稿:“我仔细思考了您希望我在爱丁堡多停留一段时间的友好建议。多角度的考虑使我产生以下想法:我计划逗留国外的时间不会晚于明年秋天。如果想回中国工作,那正是合适的时间。我想在明年9月左右回国,希望这本书的撰写工作那时能彻底结束。”最后在黄昆回国时书稿终于杀青,但是玻恩对于最后一章不满意而要求重写。这有玻恩1951年8月28日写给莫特的信为证:“黄昆博士带着我们的书稿——《晶格理论》(Theory of Crystal Lattices)刚刚来到我这里。我用较短的时间仔细浏览了书稿,还要在接下来的几天做更细致的审阅。在我看来除了最后一章需要重写外,书稿基本完成了。黄打算在9月末他回中国前,把最后一章以外的最终书稿寄给我。而最后一章他也将尽快完成,他希望不会晚于圣诞节。”可见黄昆在回国前到爱丁堡与玻恩面谈时达成了共识:回国前把除了最后一章的书稿交给玻恩,而保证最后一章在1951年末写好寄回。对此黄昆先生的记忆是准确的:“这本书基本上是从1947年到1951年四年之中在英国写成的。只有最后一章我曾在1951年回国以后作了修改。”[5]但是玻恩对此事的记忆,较之他当年的书信以及黄昆的回忆,却不够准确。玻恩回忆说:“在1953年末我于爱丁堡大学退休之前不久,黄昆突然决定回中国去参加他的祖国的共产主义建设。……他给我留下了手稿的四分之三,并保证不久把其他部分寄给我。”([3],291页)黄昆在1951年10月即已回国,临走留给玻恩的是除最后一章外的全部书稿。

然而黄昆却未能按计划于1951年末完成并寄回最后一章书稿。不仅如此,玻恩给黄昆写了多封信函都如石沉大海。黄昆的失联令玻恩焦虑万分,他尽其所能打探黄昆的消息,四处托人帮他联系黄昆。在回忆录中玻恩说:“我不得不为这最后几章(其实是最后一章,本文作者注)等了很长一段时间。我在爱丁堡的时期结束了,我们迁回德国。给黄昆写的信毫无作用,我不能清楚记得最后是怎样才成功促使他完成了这项工作,不过我想是让一位访问北京的同事去访问了他。” ([3], 291页) 这位访问北京的人,就是大名鼎鼎的李约瑟(JosephNeedham,1900~1995)。李约瑟没有见到黄昆,但是他就此事给中国科学院写了信函,中国科学院将李约瑟的信函转送给了黄昆。事实上玻恩此前还给法国著名物理学家约里奥·居里(FredericJoliot-curie,1900~1958)写过求助信。

玻恩不仅仅是等待,他对于黄昆走时留下的稿件做了很多加工工作。玻恩在写给约里奥·居里的信中说:“我同时也在做(留下来的)书稿(的校对修改等)工作,已经到了可以付印的程度。但是,缺少最后那一章我不能使书稿付印。而我因为年龄太大而不能自己再去完成这一章的撰写。这本书包括我一生的工作,现在的情形让我深感忧虑。”由此可以看出此书对于玻恩的重要性。在玻恩的回忆中他更详细地说明了他后期的工作:“最后,手稿寄来了,而我不得不做最后的编辑、校对工作等等。这本书由牛津的克拉兰敦出版社(Oxford:ClarendonPress)以最高的效率出版。但那时我已经年过70,这是我曾经做过的最艰苦、最劳累的工作之一。我不得不一行一行、一个公式一个公式地辨认黄昆有的不容易辨识的手稿,核实全部的计算。最后的结果是令人满意的,这本书看起来是有吸引力的,无论我自己或者其他任何人都未从中发现错误。” ([3], 291页)在这本书的序言中,玻恩对于他收到最后一章的书稿后所做的工作又做了较为具体的说明:“我校阅了全书,增添了若干页,补充了注脚和附录。附录主要是关于这个理论的历史方面。黄昆常常援引比较前沿的发展,这些是他亲身经历了的;而我作为较年长的一代,总是不忘先前的历程。我试图在这一点上对本书加以改善。”([5],序)玻恩的后续工作做得很精致因而用去了很长时间。他在1952年9月收到最后一章书稿,该书到1954年才得以出版。玻恩的精益求精是值得的,《晶格动力学理论》成为一本无错之书。该书的中文译者葛惟昆*葛惟昆,在其发表一些的论著中也有署名“葛惟锟”。先生曾说:“令我不胜唏嘘的是,重读原著多遍,竟一点错误都没有发现,连标点符号都准确无误。”[8]

玻恩除了自己审阅校正书稿,在收到最后一章书稿后,他继续请人帮忙审阅修订全书:“我要感谢以前的合作者巴蒂亚博士,他帮助我修订和检查本书的手稿并审阅了校样。感谢牛津的J.M.齐曼博士和爱丁堡的D.J.胡顿博士在最后订正与校对方面的协助,胡顿博士还编撰了索引。” ([5],序)当然这本书的成功,主笔黄昆功不可没,玻恩充分肯定黄昆在二人合作者的作用,对于黄昆的英语更是大加赞赏:“这本书的最后文本形式主要归功于黄昆。令人惊讶的是一个中国人能够如此流利而正确地用欧洲语言撰写书稿。” ([3], 291页)

5 玻恩致约里奥·居里及李约瑟之信函

黄昆1951年10月离开英国时,计划1~2个月就会将最后一章的稿件修改好寄回。但是从他1952年8月末写给玻恩的信中的估计,玻恩至少要到1952年的9月才收到书稿。因此与黄昆离开英国时的计划相比,书稿差不多推迟了一年。这段时间对于玻恩是焦虑的煎熬。由玻恩写给约里奥·居里的信可以看出,与黄昆的长期失联的焦虑使玻恩展开了丰富的联想和想象。

在1952年6月30日玻恩写给约里奥·居里的信中,玻恩说:“去年夏天他(指黄昆)突然觉得要回中国,并于9月离开。除了晶体光学以及一些附录,他写完了这本书的全部内容。他答应会很快将这些写好并寄给我。我多次给他写信,但都是杳无音信。我以前的其他中国学生与我有频繁的书信联系,其中一个提到他在北京遇见了黄,并听黄说他已经写完了这本书。”在信中玻恩直率地向约里奥·居里介绍了他印象中的黄昆,并由此展开了他基于误解的揣测:“黄很有天赋,但是也是很有雄心壮志的人,还是位相当疯狂的民族主义者。我不能评价多大程度上(他的)社会主义理念是真实的。他在英国的一家中国学生的报刊上发表了一篇文章。在文中他对英国全盘辱骂,而对于‘新中国’的所有一切都富有热情地用疯狂的夸张语言予以赞扬,以致于我无法抑制我的反感。我以为他渴望在共产主义集团内达到高层才相应地有这样的言行。为了避免因为是一位西方科学家的合作者的身份而受到怀疑,他可能要牺牲我们撰写这本书的三年工作。因此他不回信也不寄给我(余下的)书稿。或者也可能他发送了书稿,但是检察人员误以为书稿中的数学公式是(特务)密码,将书稿没收而束之高阁了。也有第三种可能:他想在不告知我的情况下在中国出版这本书。但是我不愿意接受对于其行为的这种阴险的解释,因为我相信他是一位诚实的、有理想的共产主义者。我不是共产主义者,因为我重视个人的自由和思想的独立性超过任何其他一切;但是我能明白我们社会的缺点是怎样使一个人接受了共产主义信条。与黄相处的经历当然一定程度上影响了我的态度。我想你是否可以尝试(帮我)联系一下黄或者中国政府。如果你(向他们)解释这本关于晶体的著作是无害的,我想你的声望能确保他们相信你。”容易看出,完全不同的生活背景和思想倾向使玻恩无法理解黄昆当年在英期间的一些举动。这种不解成为他揣测和解释黄昆失联的依据。尽管无奈的玻恩对于黄昆的行为做了政治上、人格上的揣测,多年的接触还是使他相信黄昆是一位诚实的人。

玻恩寄出给约里奥·居里的信后,听说李约瑟正在中国,于1952年7月8日又给在北京的李约瑟写了封信*本文所引该函,由首都师范大学尹晓冬副教授提供电子扫描版,来自李约瑟研究所。:“现在我听说你正在北京,有人建议我劳驾你。如果你能帮我搞清楚黄昆博士为什么不把其余的书稿寄给我,我将非常感谢。我希望他没有生病。如果你见到他,请转达我的问候。也请向我的其他朋友,彭桓武教授(曾经工作于都柏林)、程和杨转达我的问候,他们都是理论物理学家。”在这封手书信函第一页的右上角空白处,玻恩写上了提示语:“向钱三强询问,给程开甲写信”。

为什么黄昆先生没有按照原计划准时把最后一章书稿寄给玻恩呢?对此黄昆有过解释:“这本书的写作整整延续了三年。在我于1951年10月启程回国时,已基本上完成,只有最后一章还需要做一些修改,但我回到国内正值‘三反’、‘五反’运动时期,所以经过半年的时间后,才经向上申请批准把修改稿寄出。书在牛津正式出版时已经是1954年。由于当时研究晶格动力学的人很少,我在写书后期并不乐观,认为书出版后大概不会引起多少注意,很快就会过去,玻恩很不同意我的看法。事后证明,还是玻恩有远见卓识,这本书出版后成为国际上广泛采用的专著,现在40多年以后出版社仍在发行,这种情况当时是和固体物理学的兴起和蓬勃发展分不开的。”([4],579页)因此黄昆回国后,是由于忙碌而无法顾及去修改这章书稿。另外稿件修改后寄出需要经过申请批准,这些是玻恩晚于计划收到书稿的主要原因。但是我们从黄昆的回忆中不难看出,回到北京后事随境迁,且他对于这本书的前景并不看好,主观积极性上的动摇对书稿拖延寄回也难说没有影响。

6 黄昆致玻恩函

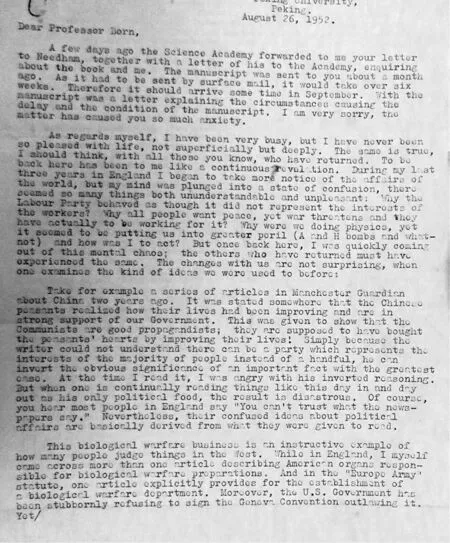

图1 黄昆致玻恩函

李约瑟收到玻恩的信后,即致函中国科学院。中国科学院则很快致函黄昆,并把李约瑟写给中科院的信转给了黄昆。1952年8月26日黄昆给玻恩写了回函(图1)。从这封信中可以看出,玻恩写给李约瑟的信函事实上并未起作用,因为修改后的书稿已经于一月之前寄给玻恩。黄昆这封写给玻恩的信,也是玻恩档案中目前仅存的一封黄昆回国后写给玻恩的信。这封信内容丰富篇幅较长,是了解那个时期黄昆精神状态的珍贵文献,特将主要内容译如下:

亲爱的玻恩教授:

几天前科学院转给我一封您写给李约瑟的信,以及李约瑟写给科学院的一封信,询问这本书和我。书稿一个月之前已经寄给您了。由于是寄的平信,所以要6周以后大约9月才能寄到。书稿里附有一封信解释书稿拖延至今的原因,以及现在手稿的情况。我非常抱歉这件事让您如此焦虑。

至于我自己,我很忙,但是我的生活具有从来没有过的快乐,不是表面的而是深刻的。我想,(从英国)回来时我的一切状况您都知晓。回到这里对我而言是一场持续的革命。在英国的最后三年,我开始更多地关注这个世界的事务,由此我的思想陷入困惑之中,因为看起来好像有很多既难以理解又令人不快的事情:为什么劳工党的所作所为不代表工人的利益?为什么所有人希望和平,但战争的威胁却事实上存在?为什么我们做物理研究,但它却看似被付之于更巨大的冒险(原子弹和氢弹等等),因此我该怎么办?但是一回到这里,我很快从心理的混沌状态走了出来;其他从国外回来的人想必也有同样的感受和经历。如果审视一下我们过去的思想经历,就不会对我们(今天)的转变感觉惊讶。……

……在西方这种做法导致在最基本的层面陷入流行的意识模糊状态。被洗脑的人们相信苏、美两个阵营引领着世界,前者代表共产主义,后者被视为西方理想或西方生活方式的保卫者。在英国各种人都不喜欢美国,但是他们被引导着相信他们不得不与美国站在一个阵线,因为美国保护着他们免受共产主义(侵害)。甚至思想解放的知识阶层基本上也是这样看待事物。他们批评美国的军国主义,但是他们内心也不十分确定美国的军国主义究竟是否必要。……但是对于选择了共产主义的苏联和中国,西方的多数群众了解什么呢?……我仅仅是想指出,不知道共产主义是什么样子,人们怎么可以假定它这么令人憎恶?没有这方面的知识,人们怎么能够就不得不选择忍耐美国的军国主义而不是共产主义?至于我自己,我认识到,不同的人会成为不同的专家,他们由对于金钱、成功和文化的共识而一致起来。为了取得那些,没人能够忽视政治活动 (In order to achieve those, no one can afford to ignore politics.) 。我能感受到的在这里发生的一切都具有政治性,而我和其他人一样,谈论很多(相关)事情。人民现实的愿望能够克服所有困难并能自我维护,这是我人生重要一课的收获。‘人民’指的不是少数官员也不是一小撮知识分子,而是绝大多数人。而且我现在能理解过去令我困惑的全部理由,并有了关于它们的很清晰的认识。据我看来,西方的精神状况是,政府或者政府的替代者背离了人民的现实愿望。人民努力追随加于其身的争论,当然不能真正搞清楚,其结果是他们失去判断是非的自信心,因此只能对政府的意志随波逐流,有一些温和的抗议,其他更多人只能听命于政府。……

一封信篇幅有限,无法谈论超越概括性论述的内容。我没有选择谈论我们具体的成就,因为它们的意义与重要性能够被歪曲,就像曼彻斯特卫报所做的那样……我没有谈论我在大学里所做的工作,因为对于如何理解大学的作用不做一次长谈,介绍这些是没有太大意义的。

玻恩阅读黄昆的这封信函后有何反应?他在1952年10月28日写给爱因斯坦的信中有这样的话:“我正在受到来自中国的反美宣传的轰击。我的敏感的中国合作者,曾是可爱的很好的研究者,从他们寄来的信函可以看出,他们回国后变成了政治上的狂热者。”[9]从时间上看,这封信距1952年8月26日黄昆从北京给玻恩写信,刚刚两个月(黄昆当时估计信函要1个半月左右才能寄到)。因此玻恩这时应该是刚读过黄昆的来信不久。他受到的来自中国“反美宣传的轰击”,很可能指的就是黄昆写给玻恩的这封信。

7 结 语

从玻恩的回忆录和多封信件来看,玻恩对于黄昆是格外欣赏的。黄昆的政治倾向没有影响二人之间的合作。从黄昆的相关著述中可以看出,他对于玻恩是格外敬重的。但是从玻恩致约里奥·居里的信函以及黄昆1952年8月写给玻恩的信函可以很明显看出,不同的社会生活环境、不同的文化背景、不同的政治倾向使得这对忘年交在意识形态上的彼此不理解越来越多。在几年时间里二人相互接触、了解与合作,发生在两位物理学家之间的欣赏、帮助、关怀、指导、敬重、理解、误解等诸多故事,有些已经不仅仅是两个人独特的性格和学风所简单决定的。黄昆与受压迫受歧视的旧中国许多知识分子一样强烈爱国,也有政治热情。这是年迈的、没有到过中国的玻恩难以真正体会的。黄昆早在1947年4月1日写给昔日国内同窗好友杨振宁的信中,就吐露过自己的爱国情怀。他说:“我们如果在国外拖延,目的只在逃避,就似乎有违良心。我们衷心还是觉得,中国有我们和没有我们,makes a difference。”(此信是中文函,夹杂有英文)[10]黄昆对于祖国的热爱、对于国家的情感,来自于其灵魂深处。黄昆当年的政治态度、对社会主义的自觉认同和称赞,可能是今天的青年人未必能很好地理解的。时代背景是特殊政治倾向的重要土壤。在那个时代资本主义社会诸多危机使部分西方科学家也认为社会主义是解决人类问题的有希望的道路。事实上玻恩本人也曾有过类似认识,但其认识之浅显与黄昆这一期待之强烈是不可同日而语的。回忆这段往事,有羡慕、有敬仰、有唏嘘、有惋惜,无论什么样的天才,个人在波澜壮阔的社会背景下,恰如一叶扁舟,其人生道路上发生的一切都不外乎情与理。

1 朱邦芬. 一本培养了几代物理学家的经典著作——评《晶格动力学理论》[J]. 物理, 2006,(9): 791.

2 冯端. 悼念黄昆先生[J]. 物理, 2005(8): 610~611.

3 Born M.MyLife[M]. London: Taylor & Francis Ltd, 1978.

4 黄昆. 黄昆文集[C]. 北京: 北京大学出版社, 2004.

5 M·玻恩, 黄昆. 晶格动力学理论[M]. 葛惟锟、贾惟义, 译. 北京: 北京大学出版社, 1989.

6 厚宇德. 玻恩和沃尔夫合著的《光学原理》一书写作过程[J]. 物理, 2013,(8): 574~579.

7 黄昆. 我的研究生涯[J]. 物理, 2002,(1): 130.

8 葛惟昆. 严师黄昆[J]. 物理, 2009,(8): 594.

9 Born M.TheBorn-EinsteinLetters[M]. London: The Macmillan Press Ltd, 1971. 191.

10 朱邦芬. 读1947年4月黄昆给杨振宁的一封信有感[J]. 物理, 2009,(8): 579.

Research on the Process of Max Born and Huang Kun’s Cooperation

HOU Yude

(TheInstitutefortheHistoryofScienceandTechnologyofShanxiUniversity,Taiyuan030006,China)

After Huang Kun got his doctoral degree at the University of Bristol, he went to the University of Liverpool to do his post-doctoral research. At the same time, he worked with Max Born to writeDynamicalTheoryofCrystalLattices(Oxford University Press, 1954), which became the most authoritative book in the field. Huang Kun’s experience was a unique event in the world of physics in China, and is worth treating seriously. Based on the books, papers, and also some related letters of Born and Huang, this paper describes some details of their cooperation. Looking back at these two great physicists today, we can get some special sense of the rigorous spirit of science, the influence of social background on the thought of scientists, and other aspects.

Max Born, Huang Kun,DynamicalTheoryofCrystalLattices

2015- 09- 28;

2016- 09- 21

厚宇德,1963年生,黑龙江明水人,科学技术史博士,教授,博士生导师,主要研究领域为物理学史与物理文化。

国家自然科学基金面上项目(课题批准号:11375050)

N092∶K826.1

A

1000- 0224(2017)01- 0086- 09