临终关怀社会保障与支持体系建设的路径与对策

■文/王星明 王艳华

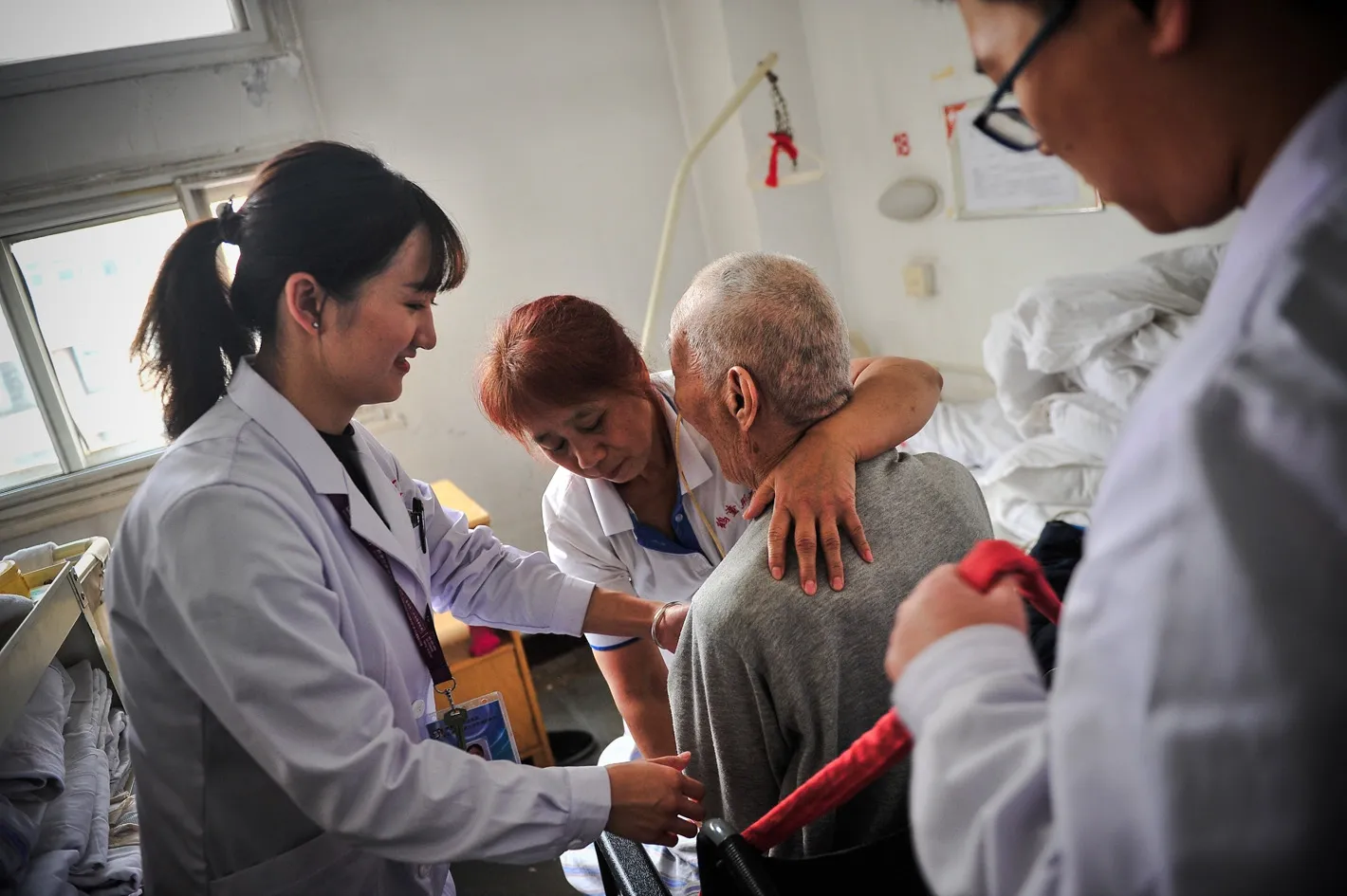

生命末期患者不得不面对死亡过程中的一系列痛苦,在当下似乎是种宿命。以癌症为例,2017年国家癌症中心发布的最新癌症数据显示,我国每天约1万人确诊癌症,平均每分钟就有7人。由于大多数癌症患者被发现时已属中晚期,大多数情况下,医学也只能尽力而为。然而与癌症相伴的是持续性疼痛,癌症疼痛常常有骨组织和神经组织等多种组织损伤,并且常常伴有患者心理甚至精神的变化,比如癌症患者出现焦虑的现象就非常普遍。在缺乏专业人员指导的情况下,止痛剂等用药不规范,不仅不能有效制止剧烈的癌痛,反而容易引发其他并发症。此外,如果家属缺乏癌症患者护理经验和技能,护理不当还会加剧病人病情。此时,引入姑息医学和临终关怀显得十分必要。按照世界卫生组织的定义,姑息医学是通过早期识别、积极评估、控制疼痛和治疗其他痛苦症状,包括躯体、社会心理和宗教的(心灵的)困扰,来预防和缓解身心痛苦,从而改善面临威胁生命疾病的病人和他们的亲人的生命质量。值得注意的是,姑息医学并不等于临终关怀,但它们具有交叉性。姑息医学贯穿整个治疗过程,但它让患者只获得真正的有效治疗,临终关怀则倾向于对生命末期患者躯体和情感的照顾。相同的是,无论姑息医学还是临终关怀,都需要医生、护士、心理学家、社会工作者、理疗师、志愿者等参与进来,共同为患者提供服务。而推动此项事业,更需要相应管理部门或机构负起责任,为发展姑息医学、推行临终关怀提供政策支持和资金保障。

——编者

临终关怀旨在减轻患者临终时病痛、提高临终病人生命质量和尊严,包含医疗、护理、心理咨询以及社会支持、居丧照护在内的综合性服务。英国《经济学人》杂志公布了2015年全球80个国家和地区临终关怀的死亡质量指数调查,调查结果显示,英国位居第一,中国大陆排名71位。“死亡质量指数”是通过计算善终及医疗保健环境、人力资源、人们对服务的负担力、服务的质量、社会参与等因素来排名。英国在调查中之所以位居第一,是因为英国有着完善的全国政策、临终关怀全面融入英国国民健康服务体系之内、宁养服务发展优良,还有社会的积极参与。英国是现代意义上临终关怀的发源地。1967年,英国桑德斯博士在英国东南部的圣克里斯多弗建立了世界上第一家临终关怀医院,成为临终关怀运动的里程碑。在此后的近半个世纪里,临终关怀运动相继在欧美等发达国家获得了长足的发展。有资料显示,目前发达国家70%—80%的老人享受临终关怀服务。然而,与这一发展趋势不同的是,临终关怀在引入我国的近三十年时间里,无论是理论研究抑或是实践推进,却依然处于初步发展的阶段。

我国临终关怀存在的问题

从社会学意义上讲,社会支持是指一定社会网络运用一定的物质和精神手段对社会弱势群体进行无偿帮助的行为的总和。从类型上分,社会支持可分为正式支持和非正式支持,其中正式支持亦即社会保障,而非正式支持则是基于道德或血缘关系维系的,主要由家庭成员、亲属以及非亲属提供的支持和保障措施。临终关怀的社会支持也包含这两种支持形式。当前我国临终关怀社会保障和支持体系建设中存在的问题,可归纳为以下几个方面:

一是现行医保制度不健全,不能满足临终关怀服务的需要。当前,我国临终关怀机构主要有三种类型,独立的临终关怀医院,综合医院的临终关怀病房或病区、老年护理院或养老院,家庭型临终关怀。独立的临终关怀机构一般都属于民营性质,能提供专业的临终关怀服务,但由于临终关怀服务没有被纳入到医保的范围内,这无疑会增加临终关怀的医疗成本,使得更多经济状况较差的临终老人及其家属无力承担。综合医院的临终关怀病区或病房虽然纳入了医保体系,但是临终关怀服务多以姑息对症治疗、缓解病人生理痛苦为内容,服务费缺乏明晰的计算标准,没有被纳入社会医疗保险之中,这在很大程度上限制了医院开展临终关怀服务的积极性。这种制度上的不完善,使得临终关怀机构的资金筹措困难重重,运行发展举步维艰。

二是临终关怀机构数量少、规模小,从业人员少,缺乏行业规范标准,服务供给远远跟不上人口老龄化速度。一方面,随着人口的快速老龄化、高龄化、失能化,临终关怀的需求不断增加。资料显示,截至2016年,中国60岁以上老年人口达2.3亿,占总人口的16.7%,而81%的临终患者是60岁以上的老年人,严峻的人口老龄化形势,使养老对社会和家庭的压力日益突现,与此相关的老年人临终照护需求也就不断增加。另一方面,我国临终关怀事业发展缓慢,临终关怀服务的基础设施差,服务的专业化、规范化水平低。截至目前,全国仅有146家机构拥有姑息治疗服务,其中大部分是社区卫生服务机构。大多数临终关怀机构设备、人员、医疗服务不足。2015年,每千名老人仅有30.3张养老床位,远远不能满足老龄化社会不断增长的临终关怀服务的需要。

三是临终关怀缺乏社会的支持和认同,社会支持资源匮乏。临终关怀服务的提供者除了临终关怀机构和医护人员外,还需要多种社会资源的支持和保障。一般而言,临终关怀团队除医务人员外,还应包括社会工作者、志愿者或义工、心理学家等,他们共同为临终患者及其家属提供全面的人性化服务。然而,在我国临终关怀得不到社会的广泛认同和支持。有媒体曾报道,北京松堂临终关怀医院成立27年间,曾被迫迁址7次。其来自社会的阻力可见一斑。另外,我国专业的临终关怀机构社会工作者的角色几乎是缺失的;由于没有完善的志愿者制度,虽然志愿者的人数不少,但针对临终患者开展关怀的志愿者数量不足,有调查资料显示,仅有5.3%的关怀对象接受过志愿者帮助。可以看出,在我国临终关怀服务对象并没有得到社会力量的广泛支持。这也是我国临终关怀事业发展缓慢的重要原因之一。

四是非正式支持中的家庭支持,也由于家庭功能的弱化而受到影响。由于受传统文化中“乐生恶死”观念的影响和对临终关怀的认识不足、知识缺乏,临终患者和亲属对临终关怀服务也往往存在着排斥和不支持的心理,许多临终患者家属宁愿花费高额医药费,不惜一切代价抢救延长病人生命,也不愿将病人送到临终关怀机构“等死”。

我国临终关怀问题的成因

从社会保障和支持体系建设的层面上看,由于各级政府及其部门重视不够,缺少对临终关怀的政策支持和系统性、连续性的制度,是导致我国临终关怀社会保障与支持体系建设存在诸多问题的根本原因。在我国,临终关怀研究和实践始于1988年,至今已近30年。然而,有关我国临终关怀事业发展的政策却呈现出碎片化,缺乏来自政府层面的政策支持和持续性制度。虽然相关部门在一些文件中也提及临终关怀,如,1994年原卫生部制定的《医疗机构基本标准(试行)》的通知中明确规定:护理院、站的医护人员要为临终患者、绝症晚期患者提供临终护理。2006年,原卫生部制定的《城市社区卫生服务机构管理办法(试行)》中也要求:有条件的社区卫生服务中心可登记临终关怀科。2012年《中华人民共和国老年人权益保障法》中明确提出,鼓励为老年人提供临终关怀服务。这些有关临终关怀的政策条文,体现了相关部门对临终关怀的关注,但由于其政策的碎片化,缺乏系统性、针对性和可操作性的措施,尤其是对制约临终关怀事业发展又迫切需要解决的,如临终关怀事业的定性、临终关怀机构的法律地位、资金来源、行业标准、规范等核心政策都没有涉及,使得临终关怀事业的发展处于无法可依,无章可循的状态。

对临终关怀的整体认识不足、知识缺乏是临终关怀事业发展困难重重的重要原因。西方主要发达国家临终关怀事业的快速发展的经验之一,就是这些国家都有完善的社会支持体系。如“死亡质量指数”世界排名第一的英国,临终关怀除了纳入国家全民医疗服务体系之外,公众对临终关怀的参与度、支持度很高,不但为临终关怀机构捐款、捐物,还直接到临终关怀机构为患者服务。英国志愿者每年提供的临终关怀服务总时长达440万小时。与此截然不同的是,一方面,临终关怀在我国依然没有被纳入医保的范畴,临终关怀缺乏政府财政支持;各种慈善捐助也非常有限。另一方面,囿于传统文化、观念的影响以及死亡教育的缺失,我国民众对临终关怀的社会支持也严重不足。人们忌讳谈论死亡,宁愿倾家荡产不惜一切代价的去延长临终病人死亡的痛苦,也不愿把自己的亲人送到临终关怀机构去接受临终关怀服务;而同样的原因,在我国虽也有大量的志愿者队伍,但是针对临终患者开展关怀的志愿者数量不足。

我国临终关怀的应对策略

一是政府应从享有生命末期的临终关怀是每个公民基本权利的高度,加强顶层设计,从政策、制度上探索将临终关怀纳入社会保障的路径。世界卫生组织认为,临终关怀是全世界范围的急迫需求,并建议各国政府把临终关怀作为国家健康政策的重要部分,而联合国更是将临终关怀的意义提升到了“人权”的高度。因此,政府首先应从保障公民基本医疗权实现的要求出发,发挥政府的主导作用,结合我国经济社会发展水平和老龄化社会发展的需求,有计划地将临终关怀纳入到社会医疗保障体系中,为临终关怀服务提供政策支持和资金保障。其次,建立临终关怀服务的专项资金和保障体系。临终关怀的公益性和福利性特征,决定了很大程度上要依靠国家的财政支持,这也是西方发达国家临终关怀事业发展的经验。这就需要国家和各级政府通过设立专项经费来支持临终关怀机构的生存和发展。同时,通过积极探索发展多种类型的老年补充医疗保险、临终关怀附加险,设立老年临终关怀救助基金,接受慈善捐赠等,逐步建立起一个以基本医疗保险为主,医疗救助和附加保险等为补充的临终关怀社会保障体系,为临终关怀事业的发展提供资金保障。第三.健全完善临终关怀服务的法制保障。临终关怀事业的健康可持续的发展离不开法律和制度的保障和支持。政府及相关部门应在总结各地实践经验的基础上,借鉴国外经验,加强临终关怀的法制建设,对临终关怀机构的设置标准、定位、职责、运营模式、监管等加以规范,以实现临终关怀的法制化管理和运营。最后,各级政府及相关部门还应该积极为临终关怀机构基础设施建设提供政策支持和保障。一方面,适应人口老龄化社会的需要,结合国家医疗卫生服务规划和社会养老服务规划,合理规划临终关怀机构的布局和规模。另一方面,积极探索养老服务与临终关怀服务结合的新模式,逐步建立起形式多样、服务规范、医养结合的临终关怀服务网络。

二是加强临终关怀的宣传,推进生死观的全民教育。社会公众的支持与参与是临终关怀事业健康发展的社会基础。临终关怀社会保障与支持体系的建设,离不开人们观念的改变和认识的提高。当前,由于临终关怀的理念与我国传统文化观念存在着某些冲突,更主要的还在于学校在死亡教育上的缺失,人们对临终关怀的认识不足,知识缺乏,而导致了对临终关怀的误解甚至排斥,影响了对临终关怀服务的接受。因此,要在全社会推广普及生死观教育尤其是死亡教育。借鉴西方主要发达国家经验,在各级各类学校里开设生命教育课程,同时加强对医学生和医务人员临终关怀专业知识教育和继续教育。政府应通过社会舆论导向的力量发挥其主流价值观的引导作用,进而影响公众对临终关怀问题的关注和支持。通过大众传媒向社会公众宣传临终关怀的相关知识。逐步引导人们树立科学的死亡观,支持和接受临终关怀服务。■

研讨长期护理保险和相互保险及数据应用

11月3日,人社部召开“长期护理保险和相互保险及数据应用”研讨会,中国社会保险学会副会长张亚力、吕建设,人社部信息中心主任翟燕立,以及人社部劳科院医保室、地方人社系统代表、法国教育系统相互健康保险机构(MGEN)相关负责人等参会。

为贯彻落实国家“十三五”规划中关于“探索建立长期护理保险体系”的任务,中国社会保险学会于近期组团赴法国进行了“长期护理保险与相互保险”的专门培训。此次研讨会总结交流了赴法学习培训情况,探讨了长期护理保险和相互保险的关系,以及二者融合发展的最佳路径等。

据了解,相互制长期护理保险是社会保险和商业保险相互结合、相互促进、融合发展的一次有益尝试。目前进行的长期护理保险制度试点受筹资规模影响,在享受资格的认定、待遇支付标准的确定、人群的覆盖等方面有一定局限性,而相互制长期护理保险可以对此有效弥补,在“老有所养”“病有所医”的基础上实现“护有所保”。

近年,中国社会保险学会一直在探索推进相互保险在长期护理保险中的作用,为此与法国迄今规模最大、运营最有效率的行业自主补充医疗保险组织——MGEN签订《相互保险在长期护理保险中的地位及在中国推广的可行性研究》课题,还与中国保险学会和中国公证协会分别签署《战略合作协议》,商定在长期护理保险的相互组织形式和标注体系建设等领域开展合作,以期为新险种的探索提供多种思路。(邹萃)