两代农民工职业流动的影响因素及差异分析

柳建平 魏雷

摘要:利用对甘肃10个村庄外出务工农民工的调查资料,基于代际差异视角,在统计分析其特征差异的基础上,通过泊松回归模型分别对两代农民工职业流动的影响因素进行了计量分析,并进一步运用Oaxaca-Blinder分解方法,分离出造成两代农民工职业流动频次差异的主要原因。研究表明:两代农民工存在明显的特征差异,且各种因素对职业流动的影响结果也呈现出较大的差异。个体特征差异是导致两代农民工职业流动频次差异的主要原因,家庭储蓄率低、未婚比例高、家庭劳动力多等因素提高了新生代农民工的职业流动性,提高受教育水平、拓宽就业分布有利于两代农民工的就业稳定。

关键词:农民工;代际差异;职业流动;影响因素

DOI:10.13956/j.ss.1001-8409.2017.02.09

中图分类号:F3236 文献标识码:A 文章编号:1001-8409(2017)02-0038-06

The Influencing Factors and the Difference Analysis of Two Generation of Migrant Workers Occupational Mobility

LIU Jianping, WEI Lei

(College of Business, Northwest Normal University, Lanzhou 730070)

Abstract:Taking migrant workers from 10 villages in Gansu as the research object, based on the perspective of intergenerational differences and the statistical analysis of the differences of the characteristics, the influencing factors of occupational mobility of the two generation migrant workers were analyzed through the Poisson Regression Model. And by using of OaxacaBlinder decomposition method, analysis the primary reason for occupation mobility difference of the two generation of migrant workers. Research shows that, two generations of migrant workers exist obvious differences in the characteristics and a variety of factors on the impact of their career mobility also show a greater difference. The migrant workers intergenerational differences are mainly caused by the differences in characteristics. Lower household saving rate; higher proportion of unmarried and more labors in the family improve the new generation of migrant workers employment mobility. Improving the level of education and broadening the distribution of occupations is conducive to the stability of the employment of the two generation of migrant workers.

Key words:migrant workers; differences of generation; occupational mobility; influence factor

引言

我國农村外出务工人员流动性十分显著,不仅明显高于城市其他工作人员,也数倍于发达的市场经济体制国家[1],不稳定的就业与市民化艰难结伴而行成为中国农村劳动力流动的特殊现象。进入21世纪以来,在农民工群体不断发展壮大的同时,农民工群体内部开始出现代际分化。新生代农民工在思想观念、生活方式、择业行为等方面与第一代农民工存在着明显的代际差异[2],且这些特征差异又直接或间接地影响着他们的流动决策。系统考察两代农民工在各个层面上出现的特征差异可以深入把握农民工群体的特征变化趋势,特别对职业流动的影响因素及频次差异形成的原因进行深入分析,对于促进农民工,特别是新生代农民工就业的稳定性及自身的全面发展,助推农村转移人口市民化等都有着重要的理论价值和政策意义。

对于劳动力职业流动问题的关注起始于西方工业革命的完成,企业职业流动问题日益凸显,由此产生了一批相关研究。布鲁门等人提出的著名的“迁移者—停驻者”理论[3],将职业流动的研究重点开始转移到劳动者的个人特征方面。该模型认为:劳动者职业流动性的高低是一种内在倾向,而此倾向性与个体特征有关,其中个体特征一般包括:年龄、教育、距离等。由于劳动群体之间存在的较大的特征差异,所以职业流动的差异也不可避免地存在于劳动力市场中。此后,学者又将该理论扩展到劳动力市场、信息获取等方面。其中包括布莱克和丹的职业搜寻理论[4];伯格曼的职业拥挤假设理论[5];多林格和皮奥里的劳动力市场分割理论[6]等。这些理论共同点为:由于劳动力市场的不完善、信息的不对称等因素的存在,具有不同特征的劳动者群体会有不同的就业决策,职业选择的流动性与差异现象也由此产生。

关于我国农民工群体的职业流动问题一直受到国内学术界的关注,只不过以往的研究多将其放置在整体流动特征之下的一个小问题处理。进入新世纪以来,一些研究者才开始将其作为单独的主题进行研究。这些研究主要是从农民工职业流动的影响因素、流动效应以及发现趋势、总结规律等方面进行的。最开始的研究从整个农民工群体出发,朱明芬[7],白南生等[8],田北海等[9]各自从人力资本、社会资本、工作特征、就业意愿等不同角度对农民工职业流动的影响因素进行了分析,皆认为人力和社会资本是导致农民工职业转移的主要因素,但在工作特征与就业意愿对职业流动的影响方面并未得出一致的结论。而后农民工代际分化的现象引起学者的注意,开始专门针对新生代农民工的职业流动问题进行研究,李长安的研究表明性别、年龄等对新生代农民工职业转移有显著影响[10];相反,殷红霞等的研究发现,性别、年龄、户籍所在地等个人因素对新生代农民工的职业转换率没有显著影响,而属于人力资本范畴的受教育程度和职业技能两个因素对职业转换率有显著影响[11];李霓的研究表明:工资的高低仍然是影响新生代农民工职业流动的最重要的因素,但也会综合考虑个人、家庭、社会等多方面因素[12]。也有部分学者从两代农民工差异对比的视角出发,其中王超恩等认为,无论是新生代还是老一代农民工,人力资本积累中的职业技术的提高对两代农民工的职业稳定性均具有显著影响[13];柳建平等通过比较新一代和第一代农民工的特征差异,认为在择业意愿上尽管供养家庭因素对新生代农民工的影响不如第一代农民工那么强烈,但影响仍然高于个体因素,即意味着家庭因素也是影响农民工职业流动的又一重要因素[14]。由上述可见,一方面学术界对农民工职业流动影响因素的研究尽管取得了一些共识,如人力资本、社会资本的影响显著,但在其他诸多方面还没有形成一致的结论,如工作特征、就业意愿等方面,甚至在一些因素方面还存在异议,如个体特征中的性别、年龄等;另一方面家庭因素作为影响农民工职业流动的重要因素,往往被个体特征和外部环境因素所掩盖,以往研究中虽有涉及但很少被深入分析。

针对上述情况,本文认为农民工的职业流动都是在特定的环境下做出的抉择,已有研究大多基于东部沿海地区的调查数据,由于东西部经济社会发展程度不同,特别在用工需求、择业机遇、工资待遇、工作环境等方面差异较大,导致东西部农民工职业流动影响因素的主次程度与影响结果也会不同。近年来我国产业开始进行空间分布上的梯度转移,农民工总体上向中西部地区回流的态势逐渐明显[15]。因此基于农民工主要输出地的西部地区实地调研,针对性研究西部地区两代农民工职业流动的文献显得尤为需要。

1两代农民工流动特征的统计描述及比较

农民工职业流动属于流动特征中的一个问题,且特征差异直接或间接地影响了职业流动的差异。因此,无论作为研究主题还是分析影響因素,都有必要先从两代农民工的特征差异角度进行比较,以此从总体上获得对西部地区两代农民工的特征认识。基于研究主题及调查资料内容所限,本文对两代农民工流动特征的统计描述及差异对比主要从个体、家庭及职业特征3个方面进行。

本文数据来源于西北师范大学“三农社”2014年假期对甘肃10个村庄中在城镇外出务工劳动者的个体问卷调查,共获得有效问卷569份,其中新生代农民工的问卷269份,第一代农民工的问卷300份。

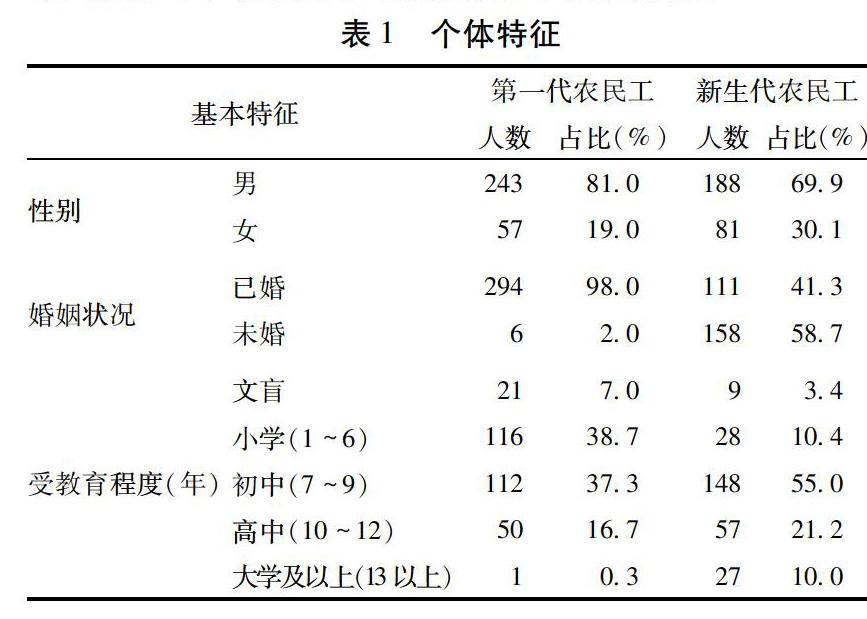

11个体特征

从两代农民工个体特征来看:在性别上,男性人数占样本总数的比例为757%,整体上男性人数远高于女性,但新生代农民工中女性比例明显高于第一代农民工,表明随着时间推移新生代女性外出务工者呈增多态势;在婚姻状况上,新生代农民工中未婚居多,未婚比例为587%;在受教育程度上,新生代农民工初中以上文化水平人数比例达到862%,对比第一代农民工初中以上比例的543%,受教育程度有了明显的提升,其中大学及以上占比上升最为明显,但550%的新生代农民工仍集中在初中文化水平,可见农民工受教育水平依然偏低。

12家庭特征

从两代农民工家庭特征来看:在家庭劳动力数量上,调查地区的家庭劳动力平均人数为30人,说明西部地区家庭劳动力数量普遍充足。其中,第一代农民工家庭劳动力人数为2人的最多,平均家庭劳动力人数为27。新生代农民工的家庭劳动力人数为4人的最多,占样本数的360%,平均家庭劳动力人数为35,新生代农民工家庭劳动力数量显著多于第一代;在家庭经济状况上,第一代农民工的务工收入占家庭总收入的比例平均为707%,新生代农民工为631%,可见,现阶段农民工务工收入已成为家庭收入的最主要来源,同时也反映出相比新生代,第一代农民工依然背负着沉重的家庭负担;在家庭流动模式上,西部地区农民工的外出打工方式,仍然以个体流动为主,但新生代农民工中举家迁移的流动方式已经开始逐渐显现。

13职业特征

外出就业动机和城市择业意愿是农民工职业特征的基础。在就业动机上,第一代农民工为了供养家庭的比例明显高于新生代农民工,新生代农民工为了个体发展的比例明显高于第一代农民工,第一代农民工外出就业更多是为了供养家庭,而新生代农民工则更加注重自身的发展;在择业意愿上,收入的高低仍然是农民工职业选择最重要的考虑因素,但对比其他因素,两代之间差异明显,新生代农民工越来越重视就业工作的轻松舒适与发展前途。

就两代农民工职业特征看,在行业分布上,农民工就业主要集中在技术含量低、体力为主的低端行业。但从数据对比来看,新生代农民工从事建筑业的比例明显低于第一代农民工,而从事管理岗位的新生代农民工比例明显高于第一代农民工,可见,新生代农民工所从事的职业有从集中走向分散的趋势,就业环境、就业层次、就业地位都有了一定的改善与提高;从职业流动的整体情况来看,有654%的新生代农民工发生过职业流动,平均每个新生代农民工发生职业流动的次数为12次,617%的第一代农民工发生过职业流动,平均每个第一代农民工发生职业流动的次数为16次。由于新生代农民工工作时间比第一代农民工短,平均流动次数虽然较低,但实际职业流动发生率较高;从行业的整体情况来看:从事建筑业的农民工职业流动性最强,其中有804%的人发生过职业流动,平均流动次数为17次。制造业的流动情况与服务业相类似,约一半以上的新生代农民工发生过职业流动,管理业发生流动的比例和平均流动次数最少,表明已居管理岗位的农民工就业稳定性最强。

2两代农民工职业流动影响因素的计量分析

21模型及变量选取

计量分析中,因变量为计数类型的变量时,往往运用泊松回归模型与负二项回归模型,基于本次调查数据的特征,在此选用泊松回归模型[16],用STATA软件进行计量分析。其中,因变量为职业流动的次数,自变量包括农民工个体、家庭和职业特征。

22计量模型建立

模型中定义yk为第k个人职业流动的次数,yk发生的概率为:

prob(Yk=yk/xk)=e-λkλykkyk!; yk=0,1,2……

模型假设每个yk都来自一个期望和方差都是λk的泊松分布,且lnλk=x′kβ,则yk的期望为:

E(yk/xk)=λk=ex′kβ=E(yk/xk,zk)

其中,xk为观测变量,zk为其他非观测因素。

23计量结果及分析

对所调查的两代农民工职业流动的相关数据进行泊松回归分析,结果见表5。其中性别中以0代表女为参照组,婚姻状况中以0代表未婚为参照组,打工过程是否学到技能中否表示为0为参照组,职业特征以建筑业为参照组,流动模式以举家迁移中否表示为0为参照组。

以上回归结果显示:就个体特征来看,性别、年龄和婚姻状况3个因素对西部地区的农民工职业流动影响并不显著,此结果与以往对其他地区不同,这与西部地区农民工的特点相关,西部地区更加贫穷艰苦的条件,促使外出打工需求迫切,性别差异、婚否与年龄大小,对外出打工农民工影响不大。受教育程度对两代农民工职业流动都存在着显著的影响,其中对新生代农民工的职业流动有正向影响,即受教育年限越长,发生职业流动的可能性越大[17],原因在于拥有更高人力资本的新生代农民工职业选择机会更多,会追求更高的职业发展空间。对第一代农民工的职业流动有负向影响,即受教育年限越长,发生职业流动的可能性反而降低,第一代农民工中有较高学历的人工作条件已经较好也较为稳定(分析调查资料,将第一代农民工的教育年限与职业类型对比发现,其中高中及以上学历的第一代农民工中有864%的从事管理等较稳定的行业)。

就家庭特征来看:打工收入占家庭总收入之比对新生代农民工影响不显著,但对第一代农民工影响显著为正向。这一结果与前述两代农民工外出就业动机的比较一致,务工收入占家庭总收入之比从一定意义上表示着务工收入对家庭经济的重要程度,对第一代农民工而言,外出务工的主要动机就是为了供养家庭,而新生代农民工外出务工更多是为了个体发展。同时,以往研究发现农民工职业流动会带来一定的收入提高效应[18],本文对调查资料的统计分析也印证了这一结论。家庭储蓄占家庭总收入比重对两代农民工职业流动的影响系数皆为负,且在1%水平上显著。储蓄率越高,家庭经济状况较好也越趋向于稳定,农民工频繁转换工作的可能性也就越低。举家迁移因子的影响并不显著,这主要与现阶段西部地区农民工发生举家迁移比例太低有关。

就职业特征来看:打工过程是否学到技能对第一代农民工有显著的负向影响,而对新生代农民工的影响不显著。以往的研究表明:第一代农民工相比新生代分化程度更高,他们中工作经验技能较为丰富的往往已具有较高的收入水平和较为稳定的工作,且市民化程度也较高,因而在正常情况下他们再次进行职业流动的积极性不高。而对新生代农民工来说,他们的分化仍处于混沌状态,他们在追求个人发展价值观的影响下,更要求工作环境的舒适、更有着城市消费倾向,他们对工作往往处于一种不安分的状态,但随着年龄和社会阅历的增长,他们在职业流动性上与第一代农民工有着一致的趋同性[19];打工时间对两代农民工的职业流动都显著为正,打工时间越长,职业流动的频次将越高;职业种类对第一代农民工职业流动的影响并不显著,原因在于以建筑业为参照组,从事其他行业的第一代农民工人数太少。但对新生代农民工来说,相对于建筑业,从事服务业与管理业的职业流动影响显著且为负向,表明新生代农民工从事建筑业的职业流动性要显著高于从事服务业和管理业,这一结果与实际观察相符,新生代农民工大多不愿从事建筑业,一些从事建筑业的农民工也往往最容易流动向服务业和管理业,且往往不可逆。

3职业流动频次差异的原因分解

以上研究表明:西部地区两代农民工之间存在明显的特征差异,且职业流动的影响因素也不同。第一部分的统计分析还指出,第一代农民工的职业流动的平均次数高于新生代,平均高出04次。为了进一步探明造成两代农民工职业流动频次差异的具体原因,在此采用Oaxaca-Blinder模型[20,21]进行分析,基本模型如下:

E(YO)-E(YN)=βO∧XO-βN∧XN=βN∧(XO-XN)-(βN∧-βO∧)XO

E(YN)和E(YO)分别为新生代与第一代农民工的职业流动的次数,βN∧和βO∧,XN和XO分别为影响因素模型中自变量系數的估计值与均值。βN∧(XO-XN)为特征差异导致的职业流动频次的差异,即已解释的部分,在此称为特征差异,(βN∧-βO∧)XO即为自变量系数估计差异导致的职业流动频次的差异,即尚未解释的部分,在此称为系数差异。

从整体分解情况来看(见表6总计栏),农民工的职业流动频次差异的5553%可由特征差异得到解释,另外4447%是由系数差异造成的。由此可见,职业流动频次差异主要由两代农民工的特征差异造成的,而特征差异中个体差异又是最主要的影响因素,但其他尚未解释的系数差异也有一定的影响。

从具体因素分解情况来看,打工时间是引起职业流动频次差异的最主要因素,可以解释两代农民工职业流动频次差异的4245%。年龄也是一个很重要的因素,可以解释频次差异的2455%,性别、家庭储蓄占总收入之比和是否举家迁移在一定程度上扩大了两代农民工职业流动的频次差异,而受教育程度、婚姻状况、职业种类、家庭劳动力数则缩小了两代农民工职业流动的频次差异。相比于第一代农民工,新生代农民工较低的储蓄率、较高的未婚率、较多的家庭劳动力的特点提高了职业的流动性,而更加分散的职业种类增强了职业稳定性。

4结论

通过特征比较与影响因素的研究表明:两代农民工在个体、家庭和职业特征等方面呈现出明显的代际差异,且具体因素对两代农民工职业流动的影响结果有所不同。对第一代农民工来说,家庭储蓄占收入的比重、务工收入占家庭收入的比重、受教育年限、务工中学到技能等因素对职业流动都有显著的负向影响,即良好的家庭经济状况、受教育水平高、务工中学得技能对第一代农民工的职业稳定都具有一定的促进作用;对新生代农民工来说,家庭储蓄占总收入的比重、以及从事服务业和管理业都有着显著的负向影响,即家庭负担较轻,更多地从事服务业和管理业有助于新生代农民工的职业稳定。由此得出,一方面加大教育与技能投资,提高农民工人力资本水平,推动农民工向管理业等其他行业的就业发展,有利于农民工的就业稳定;另一方面随着流动人口家庭化趋势日趋明显,且家庭储蓄率这一因素对两代农民工职业流动影响皆十分显著,因此转变以往单一的个体视角,从家庭视角出发解决农民工就业问题应引起重视。

進一步通过两代农民工职业流动的频次差异的因素分解可知,两代农民工职业流动的频次差异主要是由其特征差异引起的,新生代农民工的家庭储蓄率低、未婚比例高、家庭劳动力个数多的特点是比第一代农民工职业流动更加频繁的主要原因。因此,关注新生代农民工的婚恋问题、提高新生代农民工的家庭储蓄率是促进新生代农民工稳定就业并进一步市民化的重要途径与方法。

参考文献:

[1]Knight J,Linda Y. Job Mobility of Residents and Migrants in Urban Chian [J]. Journal of Comparative Economics,2004(32):637-660.

[2]王超恩,符平,敬志勇.农民工职业流动的代际差异及其影响因素[J].中国农村观察,2013(5):2-9.

[3]Guitton H,Blumen L,Kogan M,Mccarthy P J. The Industrial Mobility of Labor as a Probability Process[J].Revue De L Institute International De Statistique,1957,8(2):328-331.

[4]Dan A B. Discrimination in an Equilibrium Search Model[J].Journal of Labor Economics,1995,13(13):309-333.

[5]Bergmann R. The Effect on White Incomes of Discrimination in Employment[J].Journal of Political Economy,1971,2(79):294-313.

[6]Doeringer P B,Piore M J. Internal Labor Markets and Manpower Analysis[M].Lexington:Health,1970.

[7]朱明芬.农民工职业转移特征与影响因素探讨[J].中国农村经济,2007(6):9-20.

[8]白南生,李靖.农民工就业流动性研究[J].管理世界,2008(7):70-76.

[9]田北海,雷华,佘洪毅,刘定学.人力资本与社会资本孰重孰轻:对农民工职业流动影响因素的再探讨——基于地位结构观与网络结构观的综合视角[J].中国农村观察,2013(1):34-47.

[10]李长安.农民工职业流动歧视及对收入影响的实证分析[J].人口与经济,2010(6):27-32.

[11]殷红霞,宋会芳.新生代农民工职业转换的影响因素分析——基于陕西省的调查数据[J].统计与信息论坛,2014(6):98-102.

[12]李霓.新生代农民工职业流动及经济规律探讨——对成都市金堂县竹篙镇新生代农民工实证分析[J].农村经济,2012(4):104-107.

[13]王超恩,符平.农民工的职业流动及其影响因素——基于职业分层与代际差异视角的考察[J].人口与经济,2013(5):89-97.

[14]柳建平,张永丽. 劳动力流动对贫困地区农村经济的影响——基于甘肃10个贫困村调查资料的分析[J].中国农村观察,2009(3):63-74.

[15]程名望,史清华,许洁.流动性转移与永久性迁移:影响因素及比较——基于上海市1446份农民工样本的实证分析[J].外国经济管理,2014,36(7):63-71.

[16]姚缘,张广胜.信息获取与新生代农民工职业流动——基于对大中小城市新生代农民工的调研[J].农业技术经济,2013(9):52-60.

[17]农村劳动力二次流动的特点、问题与对策——对浙、闽、津三地外来务工者的调查[J].中国社会科学,2007(3):13-28.

[18]刘士杰.人力资本、职业搜寻渠道、职业流动对农民工工资的影响——基于分位数回归和OLS回归的实证分析[J].人口学刊,2011(5):16-24.

[19]柳建平,孙艳飞.新生代农民工的收入水平与消费行为及其变动趋势[J].经济体制改革,2014(4):95-99.

[20]Oaxaca R. Male-Female Differentials in Urban Labor Markets[J]. International Economical Review,1973,14(3):693-709.

[21]Blinder A S. Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Variables[J]. The Journal of Human Resources,1973,8(4):436-455.

(责任编辑:冉春红)