某医院2010-2015年425例药品不良反应分析

戴淑琴,康小兰,杨 梅

·经验交流·

某医院2010-2015年425例药品不良反应分析

戴淑琴,康小兰,杨 梅

目的 对患者药品不良反应(ADR)发生的一般规律及特点分析,旨在促进临床的合理用药。方法 对2010-2015年收集的425例ADR报告,从患者年龄、性别、给药途径、药品品种及ADR主要临床表现等进行回顾性分析。结果 静脉滴注给药引发的ADR最多,为321例(75.52%);涉及到的药品以抗菌药物居首为166例(39.05%),其次是中药注射剂98例(23.05%);2015年抗菌药物引发ADR例数与2011年比较显著下降(P<0.05);ADR累及的器官系统以皮肤及其附件损害最为常见,为154例(39.76%);发生年龄以60岁以上老年人居多,为202例(47.67%)。结论 医疗机构应严格控制抗菌药物与中药注射剂的临床应用,对老年患者优化治疗方案,尽量减少或避免ADR的发生,确保患者用药安全。

药品;不良反应;合理用药;医疗安全

药品作为一种特殊商品,它具有两面性,既可以用于预防、诊断和治疗疾病,在治疗过程中又可能发生药品不良反应(ADR),从而引发医疗费用的增加与医疗安全因素的发生。我国药品消耗主要在医院,医院也就成了ADR发生的主要场所。故医院加强监测和上报,对国家大数据的影响至关重要。

1 资料与方法

1.1 资料来源:收集我院2010-2015年上报的ADR报表,按国家ADR监测中心的ADR因果关系判断标准,由临床医师、护士、药师报告的药品不良反应报表中填报不完整而无法评价的报表剔除,将因果关系评价为肯定、很可能、可能的报表共425例作为有效报告。报告对象按患者年龄、性别、用药情况、累及器官与系统等进行统计。

1.2 性别与年龄分布:男性203例(47.76%),女性222例(52.24%),男女之比为1∶1.09;年龄1~80岁,平均(50±0.32)岁。其中61~70岁139例(32.75%),51~60岁79例(18.61%),0~10岁6例,11~50岁138例(32.47%)。

1.3 给药途径分布:425例ADR报告中,以静脉滴注为主321例(75.52%),其次是口服给药77例(18.12%),肌肉注射12例(2.82%),皮下注射6例(1.41%),其他方式9例(2.12%)。

1.4 药品种类构成比:抗菌药物166例(39.05%),中药注射剂98例(23.05%),心脑血管系统用药(化学药)50例(11.76%),电解质、酸碱平衡及营养药、消化系统用药(化学药)43例(10.11%),口服中成药13例(3.06%),呼吸系统用药9例(2.12%),免疫调节剂 4例(0.94%),妇科外用药3例(0.71%),造影剂(0.71%),其他14例(3.29%)。

1.5 引发ADR的抗菌药物种类及构成比:引发ADR的抗菌药物中,主要以头孢菌素为主95例(46.99%),其次是氟喹诺酮类44例(22.29%),青霉素类及其复方制剂19例(11.45%),头孢霉素类12例(7.23%),大环内酯类8例(4.82%),硝基咪唑类5例(3.01%),吡咯类 3例(1.81%),其他 4例(2.41%)。

1.6 统计学方法:采用SPSS 11.0统计软件,计数资料比较采用χ2检验分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

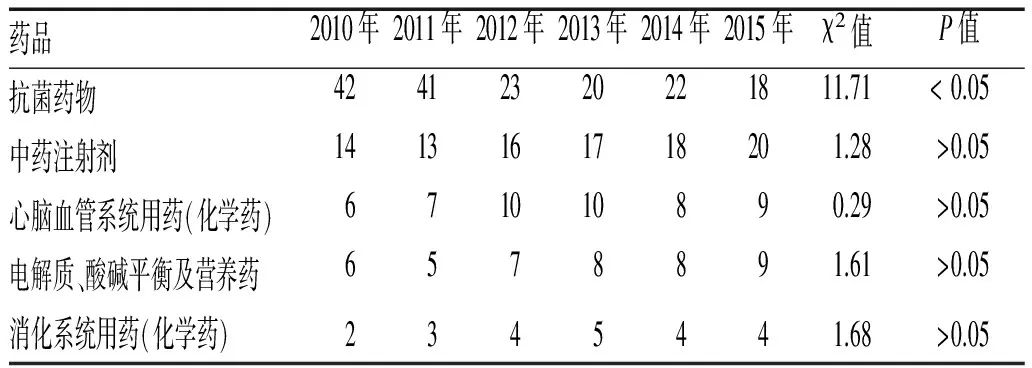

2.1 药物不良反应发生情况变化:2011年颁发抗菌药物专项整治后,抗菌药物不良反应发生有所下降,其他种类药物引发ADR例数则无明显变化,见表1。

表1 2010-2015年主要引发ADR药物情况分布(n)

2.2 累及器官或系统:根据ADR报告中所累及器官或系统,主要以皮肤及其附件、消化系统、神经系统为主,分别为154例(39.76%)、115例(27.06%)、47例(7.05%);全身系统30 例(7.05%), 呼吸系统28 (6.59%),循环系统29 例 (6.82%),运动系统8例(1.88% ),泌尿系统5例(1.18%),血液系统3例(0.7%),其他6例 (1.41%)。

3 讨论

发生ADR男女之比无明显统计学差异。按年龄划分,60岁以上的老年人引发ADR较多,这可能与其生理机能和病理因素有关。由于老年人组织器官逐渐老化,药物在体内的吸收、分布、代谢、排泄发生变化,药物的清除和排泄能力降低,使得药物在体内容易蓄积,再加上老年人大多是多种疾病与一身,用药品种多,时间长,ADR的发生率及药物的相互作用发生的风险也随之增加。研究表明,两种药物联合应用,其药物相互作用发生的风险为6%,5种联合应用,其风险为50%,8种以上药物联合应用,其风险为100%[1]。因此,在给老年患者治疗用药时,要充分考虑其机体的特点,优化治疗方案,尽可能减少用药品种。

静脉注射引发的ADR较多,与相关文献报道一致[2]。药物静脉注射过程中,药物直接进入人体血液循环,没有肝脏的首过效应,在体内有较高的血液浓度,再加上受到制备工艺中带来的微粒、杂质和输注过程中的速度、配置时间的长短、配置过程中的不规范操作、患者的个体差异等因素的影响,从而导致静脉用药引起的不良反应多且快。现在,世界卫生组织(WHO)将注射剂人均用药次数作为评定合理用药的重要标准之一[2]。因此,医师要充分评估患者病情,能口服不注射,能肌注不静滴的用药原则,降低ADR的发生,保证患者用药安全。

抗菌药物发生ADR的比例较高,这与该类药物使用频率高有一定的相关性。自2011年开展抗菌药物专项整治工作以来,抗菌药物的使用得到了很大的改善,但无指征用药、不必要的预防用药、联合用药、超剂量和超时间用药现象还没有从根本上消除。因此,医院加强管理,合理使用抗菌药物,以降低ADR的发生,减少或延缓细菌耐药性的发生[3-4]。

多年来,中药注射剂在临床使用比较普遍,超说明书用药、中药西用的现象较严重。一些西医大夫不懂辨证施治,望文生义,再加上很多中药注射剂说明书描述过于简单,仅在功能主治、用法用量方面进行描述,对药物不良反应、药物相互作用、禁忌证、注意事项等方面表述不够全面,不能为中药注射剂的临床安全、正确使用提供参考与指导[1]。在全国中成药ADR检测报告例数中,严重ADR排名前20位的均为中药注射剂[5],因此加强中药注射剂的使用管理,降低ADR的发生,避免用药风险。

在抗菌药物引发的ADR报告中,以头孢菌素类和氟喹诺酮类最高,与国内相关报道基本[6-7]一致。头孢菌素类药物作为青霉素衍生物,因其抗菌谱广、杀菌力强、人体生物利用度高、对人体副作用小、血浆蛋白结合率低等特点而被临床广泛应用。喹诺酮类抗菌药物因其抗菌谱广,抗菌作用强且不用做皮试的特点,得到了临床医生的广泛使用,但其耐药率及不良反应的发生已成为临床应用中的重要问题。由于氨基糖苷类、四环素类、酰胺类存在使用人群限定及较严重的不良反应,现临床应用较少,不良反应的上报也较低。

累及系统器官情况,在425例ADR 报告中,以皮肤及其附件损害居多(39.76%),其临床表现以瘙痒、皮疹、红肿为主,这与近年来各地ADR报告基本相同[8-9];其次是消化系统损害(27.06%),临床表现为腹胀、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等;再次为神经系统(11.05%),主要表现为头晕、头痛、晕厥等。以上这些为显性的ADR,一般容易被发现,而有些潜在的、迟发的ADR,如肝、肾功能的损害,血小板的减少,胃黏膜的损伤,关节病变等一般不易被发现。因此,加强药学监护,提高医护人员对ADR的识别能力,避免对患者的再次伤害是医护人员的责任。

ADR是合格药品与机体相互作用之后产生的,是药品固有的属性,其引发的药源性疾病不可避免,但用药不当、超剂量用药会增加或加重使用环节风险。因此,医务人员要正确识别ADR,同时,加强ADR的教育和宣传,加强合理用药知识的培训,总结ADR发生规律,以避免或减少ADR的发生,提高患者安全用药。

[1] 黄恩,付翔,王瑾.中药注射剂不良反应的成因及安全用药分析[J].中国药业,2014,23(24):10-12.

[2] 梁延平,郑文文,孙永旭,等.150例中药不良反应报告分析[J].中国医院药学杂志,2013,33(4):329-331.

[3] 张桂香.10523例心血管药物不良反应报告分析[J].海峡药学,2015,27(12):274-275.

[4] 殷卫清,唐寅达,唐叶秋.195例抗感染药物ADR相关因素分析[J].抗感染药学,2010,7(4):285-288.

[5] 吕红梅,颜青,吴永佩.静脉用药质量管理与患者安全用药[J].中国医院,2014,18(2):10-13.

[6] 赵启邹,王青,聂彩霞,等.大理市第一人民医院114例药品不良反应报告分析[J].中国医院用药评价与分析,2015,15(2):242-244.

[7] 陈奕伸,万正兰,卓飞霞,等.236 例药品不良反应报告分析[J].中国药房,2014,25(14):1307.

[8] 张先芬,周颖,周国民.2007年至2012年我院827例药品不良反应报告分析[J].中国药业,2014,23(6):52-53.

[9] 刘敏,徐小芳,吕嬿.我院277例药品不良反应报告分析[J].中国药师,2014,17(5):839-841.

10.13621/j.1001-5949.2017.02.0181

宁夏石嘴山市第一人民医院,宁夏 石嘴山 753200

R95

B

2016-08-19 [责任编辑]马兴忠