佛陀:从神格人到人格神

——基于犍陀罗佛传雕刻的图像学研究①

蔡 枫(深圳大学印度研究中心,广东 深圳,518060)

佛陀:从神格人到人格神

——基于犍陀罗佛传雕刻的图像学研究①

蔡 枫(深圳大学印度研究中心,广东 深圳,518060)

印度神话和历史畛域不分,人神难辨。已出土的逾千幅犍陀罗佛传雕刻,勾勒出佛陀一生的行迹,塑造出佛陀基本的视觉形象。佛陀既是神格化的人,具有人的历史属性和人生经验,寄托着印度人普遍的神话情感;又是人格化的神,具有宗教主神的基本特性和内涵,以各种相好和各种故事形象地展现出佛教的基本内容。在犍陀罗佛传雕刻的世界里,作为人格化神的佛陀和作为神格化人的佛陀两者并非截然分裂,而是相互依存,相互酬唱。

犍陀罗;佛传雕刻;佛陀;神格人;人格神

19世纪中叶以来,犍陀罗地区②犍陀罗为列国时代印度北方十六国之一,是佛教传播的重镇,也是佛像的发源地。出土了大量表现佛传故事的雕刻,从视觉上叙述佛陀一生的种种行迹。这些雕刻大多制作于公元1世纪至4世纪之间,与《大事》、《佛所行赞》和《神通游戏》等梵语佛传作品产生的时间基本相同,堪称“可看的佛传”。考察已出土的逾千种犍陀罗佛传雕刻图像,不难发现,佛陀是多种形象、多种身份的综合体,交错着历史的神秘和神话的真实,既是刹帝利贵族悉达多太子、沙门苦修者,也是宗教导师和佛教主神;既是神格化的人,也是人格化的神。

一、神格化的人

从大量文物和文献可推断,历史上确有佛陀其人。巴利语《经集》记载,佛陀是刹帝利种姓释迦族(Sakyā)的后裔,族姓为乔达摩(Gotama)③参见:经集[M].郭良鋆,译.北京:中国社会科学出版社,1998:67.。佛陀的真名是“悉达多”,梵文为Siddhārtha,巴利文为Siddhattha,意译为“吉财”或“一切义成”[1]。佛陀的出生地是迦毗罗卫城(Kapilavastu,即今尼泊尔境内的蓝毗尼),此地“有无忧花树,已枯悴,菩萨诞生之处”[2]523。1897年,在此发现的阿育王石柱铭文④阿育王铭文刻着:“天爱善见王,即位二十年,因释迦牟尼佛诞生于是地,亲来敬礼。王命刻石,上作一马。”参见: [唐]玄奘,辨机.大唐西域记校注[M].季羡林等,校注.北京:中华书局,2000:525.[2]525,1898年以来,在印度境内多处出土的佛陀舍利进一步说明历史上确有佛陀其人。佛陀的历史存在奠定了佛陀的人格属性,也奠定了佛像的人格化基础。

图1 腋下诞生,现藏于白沙瓦博物馆,No. PM_02727

早期佛典称觉悟前的佛陀为悉达多太子,讲述佛陀作为刹帝利王子的种种经历,而在犍陀罗佛传雕刻中,觉悟前的佛陀有两种视觉形象,一种形如刹帝利王子,一种形如苦修者。佛陀首先是人,但非平凡之人,而是闪烁着神性光辉的神格化的人。这种神性光辉首先体现在艺术家常常将佛陀拟同历史传说人物,如在佛陀的诞生问题上,犍陀罗出土的数十幅佛传雕刻描述类似的情景:摩耶夫人右手扶着娑罗树,气定神闲,佛陀从摩耶夫人的右胁下探出半身,帝释天手捧布条接住新生儿,众神乐舞相迎,如图1。这一类雕刻极力神化佛陀的诞生,隐含着佛陀生于凡身而又超越凡身的神话思维。这种神话思维在印度早已有之,如“优留仙人生自股部,普利图王生自手,媲美因陀罗的曼陀多生自头顶,迦克希凡生自腋下”[3]5。从上述出土的雕刻看,佛陀于右胁诞生,诞生时头有神光和众神看望的情节与《摩诃婆罗多》中的曼陀多王的故事如出一辙。《摩诃婆罗多》记载到曼陀多的父亲优婆那娑误喝念过咒的圣水,从左胁生下的曼陀多。曼陀多诞生时,“无比光辉的帝释天来看望这个孩子”,“因陀罗亲自为他举行灌顶礼”[4]252。类似的情节也出现在犍陀罗雕刻中,如马尔丹(Mardan)出土的雕刻《灌礼》(图2),描述帝释天和大梵天手执水瓶为佛陀行灌顶礼,众神作揖礼拜。

图2 灌礼,现藏于白沙瓦博物馆,No. PM_02728

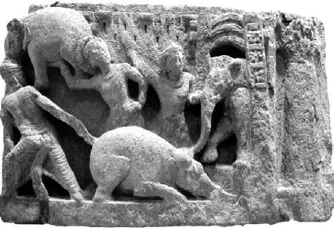

在更多情况下,犍陀罗艺术家将佛陀拟同罗摩。《罗摩衍那》写到,罗摩“他是甘蔗王族的后裔”[5]2。甘蔗王的梵文是Iksvāku,与佛陀所属的释迦族的祖先Okkāka的梵文书写一致。因而,不少学者认为,佛陀与罗摩同属甘蔗族的后代。在早期的佛经中,佛教徒常常把佛陀与罗摩相提并论,马鸣的《佛所行赞》多次将佛陀拟同罗摩,如第六章写到车匿与佛陀道别时说:“我心中烦恼焦躁,不能将你抛弃林中,而自己回城,如同苏曼多罗抛弃罗摩”[3]157-158;第九章写净饭王的大臣到林中寻找佛陀时“犹如优哩婆湿之子,投山仙人和大臣婆摩提婆,渴望见到住在林中的罗摩”[3]231。显然,犍陀罗艺术家在很多方面仿照罗摩的故事以神格化佛陀,如在凡身的神格来源上,罗摩是毗湿奴之凡身,而佛陀是兜率天菩萨之凡身。在神的凡化过程上,毗湿奴化身为罗摩之前选择了品德高尚的十车王为父亲,以牛奶的形式进入母胎;兜率天的菩萨则选择同样品德高尚的净饭王为父亲,以“梦象”的形式进入母胎,佛经称之为“托胎灵梦”。这个故事在犍陀罗曾广为流传,已出土的与此相关的雕刻多达三十多幅,大部分雕刻描述摩耶夫人侧卧于床榻上,其上方有一个大圆盘,圆盘中有一只大象,凌空而降。雕刻中的大圆盘既是表现“神圣光辉”的视觉符号,也是象征佛陀如同太阳般光辉灿烂的视觉隐喻,暗示着佛陀与“太阳族”的血缘关系。“托胎灵梦”的故事可能来自比梵语佛传更为古老的传说,公元前2世纪,巴尔胡特和桑奇两地的佛塔出现了表现托胎灵梦故事的雕刻,这说明在梵语佛传典籍成书之前,佛陀就已被神格化。又如,在世俗生活上,罗摩和佛陀都经历过比武求亲。《罗摩衍那》记载到罗摩断弓的情形:“成千上万的人们,看到虔诚的罗摩,把弓弦装在弓上,仿佛在游耍戏乐”,“这光辉的人中英豪,把这张弓从中间拉断”[6]366。雕刻中的佛陀也以超人的力量比武取胜,娶得娇妻。如贾马尔格里(Jamal Garhi)出土的雕刻《比武》(图3)刻画了佛陀参与举象、射箭和角斗竞赛的三个情节;白沙瓦博物馆藏的雕刻《掷象》(图4)刻画举象比赛的情形:提婆达多杀死大象堵住城门,孙陀罗难陀用力拽着大象的尾巴,而佛陀轻而易举地托起大象。卡菲尔戈特(Kāfir-koţ)出土的雕刻《射箭》(图5)刻画猴子协助佛陀拉弓的情景:“令人联想到罗摩,……雕刻的故事如果不是直接套用罗摩故事的话,至少可以说,这二者以不同的方式叙述两个故事,却采用相同的要素”[7]。在印度神话化的历史体系中,曼陀罗和罗摩都是伟大的转轮圣王,都具有神格属性。曼陀罗推行正法,“赢得四种百姓拥护”[4]253;罗摩以“正法统治这土地”[6]958,“一共长达一万年”[6]957。犍陀罗艺术家将佛陀拟同曼陀罗和罗摩,神格化佛陀的人王形象,“寓意佛陀与统治世界的理想的帝王具有相等意义,从而引申出精神世界之王的涵义”[8],在一定程度上预示佛教推行正法,感召天下的政治意图,这种政治意图在犍陀罗佛传雕刻中以佛陀转法轮的形象得以不断强化表现(如图6)。

图 3 从右至左为掷象、射箭和角力,现藏于白沙瓦博物馆,No. 1906

图4 掷象,现藏于白沙瓦博物馆,No. PM_02742

图5 射箭比赛,现藏于大英博物馆,No. OA 1900.4-14.3

图6 初转法轮,现藏于大英博物馆,No. OA 1880-22

佛陀的神格属性也体现在得神相助,与神相通。佛陀在人生的每个关键时刻都得到大神的相助。如上所述,佛陀诞生时,帝释天亲自接生,众神作揖恭迎,如图1;入教行灌礼时,帝释天和大梵天手持水瓶倒水沐浴(如图2)。佛陀半夜逾城出家时,为了不惊动家人,天神为之托住马蹄引路;佛陀出家路上削发抛向天空,天神接住落发,并在天宫供养之;佛陀在菩提树下坐禅突遇暴雨,蛇神目支邻陀(Mucalinda)以蛇冠为伞为之抵挡风雨;佛陀在菩提树下参悟,龙王夫妇为之唱赞歌;四大天王(Lokapālas)下凡送石钵。佛陀获得正觉后,成为佛陀(Buddha,意为圣贤,觉悟者),大梵天下凡劝他为众人说法;佛陀从忉利天为母亲说法归来,帝释天和大梵天为之架设天梯,陪同抵达僧迦舍城……在诸多的护佛(护法)神中,最常见的神是大梵天、帝释天和蛇神(Nāga,或称龙王)。大梵天的造型是头发绾起,手持水瓶,形如修苦行的婆罗门圣者,其原型来自婆罗门教三大主神之一的大梵天。在婆罗门教神话体系中,大梵天是神格化、拟人化的宇宙创造神。帝释天的造型则是头戴王冠,手持金刚忤,形如英勇的刹帝利王族。帝释天与吠陀神话中的因陀罗对应①因陀罗的一个称号是帝释(Śakra)。,是“佛教化了的‘众神之王因陀罗’(Devānam indo)”[9],而在吠陀神话中,因陀罗是杀死恶龙,重建世界秩序的神王。蛇神的造型是贵族的装扮,带着象征蛇形状的头冠。蛇神是印度民间信奉的保护神,被认为是“埋在地下的财富的看护者,是离奇而秘密的地下世界的监管者”[10],其信仰可追溯至吠陀文明之前的印度河文明时期,具有极其广泛的民间信仰基础。7世纪,玄奘游历北印度时,所到之处,几乎都能看到供奉当地蛇神的庙宇。如果说帝释天和大梵天是天神的代表,那么蛇神是地神的代表。天地之神成为佛陀的守护者和引领者,无论在佛教徒抑或犍陀罗艺术家看来,佛陀已然具有超越历史人物的品性,而成为明显具有神性的神格化的人,与诸神平起平坐,甚至在获得正觉后具有高于诸神的品性。

图7 交换衣服,现藏于拉合尔博物馆,No. 2340

图8 梵天劝请,现藏于白沙瓦博物馆,No. 2050

二、从神格人到人格神

如果说犍陀罗佛传雕刻所叙述的刹帝利王子的故事塑造出佛陀的王子形象,其表现的重点是佛陀的“人性”,那么雕刻中所叙述的佛陀说法的故事则塑造出佛陀的师者形象,表现的重点是佛陀从“人”到“神”的转变。在犍陀罗佛传雕刻中,表现佛陀与车夫交换衣服的雕刻,如图7,是佛陀形象从“神格化”王子转化为“人格化”主神的肇始。在这幅雕刻中,佛陀的视觉形象已不再是璎珞饰身、珠宝冠髻的刹帝利王子。佛陀将珠宝赠送给马夫,摘掉象征王子身份的头冠,换上粗布袍子,束成螺发,开始神圣化的征途。自此,头光、螺发、僧袍成为佛陀视觉形象的基本要素。菩提树下觉悟是佛陀身份转变的标志,佛陀的人生角色从追求觉悟的刹帝利王子转为传播觉悟的精神导师。印度古代正统教育的话语权被婆罗门阶层所掌控,吠陀天启,教学神授,除了婆罗门种姓外,其他种姓禁止教授吠陀。“婆罗门传授吠陀知识给刹帝利,刹帝利可以学习吠陀知识。但是,禁止刹帝利传授吠陀知识,哪怕是传授给婆罗门。”[11]佛陀于菩提树下亲证大觉,可理解为是有关佛陀摆脱吠陀教育体系,独创学说的隐喻。从已出土的犍陀罗佛传雕刻看,雕刻比较少出现佛陀在菩提树下觉悟的画面,更多的是叙述天神劝请佛陀为众生说法的情景,如马尔丹出土的雕刻《梵天劝请》(图8),讲述大梵天和帝释天带领众天神劝请佛陀为众生宣讲佛法:佛陀左手施无畏印,右手拉着衣裾,帝释天和大梵天在左右两侧合掌礼拜,诸天神绕佛礼赞。天神授权传播知识是潜藏在印度民众意识深处的固有思维,印度各派学说的传播,各种典籍的问世,都离不开“神授”。如印度教经典《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》的创作和问世,都是“神授”的结果。《罗摩衍那》在开篇中写道:“梵天对牟尼魁首说:‘现在就请你来编写纂述罗摩故事全传。在世界上,罗摩虔诚为怀,他智慧无穷,道德高尚,你就把这勇士的故事叙述,像从那罗陀嘴里听到的那样’”[5]22。与此类似,在佛典中,梵天对佛陀说:“善哉,世尊!善哉,善逝!愿为众生起哀悯心而转法轮。世尊!多有众生堪能悟入甚深之法,惟愿世尊转于法轮。”[12]735梵天劝请而后佛陀转法轮,传播佛教理论,看似神话故事,实质延续了印度知识天启和教学神授的思维模式,这使得在婆罗门教盛行的文化语境中,佛教学说的传播变得“名正言顺”,使之更加符合印度民众对新知识的接受习惯。

图9 准备初转法轮,现藏于白沙瓦博物馆,Nos. 1963,1969,1895

图10 初转法轮,现藏于拉合尔博物馆,No. 134

图11,初转法轮,现藏于大英博物馆,No. OA 1979.1-30.1

图12 帝释天造访,现藏于拉合尔博物馆,西格里窣堵坡No. 11

犍陀罗多地出土的佛传雕刻叙述佛陀在不同场景下说法的情景,刻画出佛陀作为人师和神师的形象。佛陀觉悟后,首先向五位婆罗门比丘说法。白沙瓦博物馆馆藏的雕刻《准备初转法轮》(图9)和拉合尔博物馆馆藏的雕刻《初转法轮》(图10)叙述了佛陀首为人师的故事。前一雕刻以连续叙事的方式讲述佛陀前往鹿野苑的途中,遇上昔日一起苦修的五比丘。五比丘先是鄙视佛陀放弃苦修,后经佛陀解释,决定聆听佛法,画面所描述的正是五比丘为佛陀说法准备座位和食物的情景。后一雕刻以“向心式”的构图方式叙述佛陀首次向五比丘布道的情景。不少佛教文献记载,佛陀初转法轮的对象是五比丘,但从犍陀罗佛传雕刻看,佛陀初转法轮的听众除婆罗门五比丘外,还有其他种姓,甚至有些雕刻还出现诸多天神礼赞的画面,如图11。这说明佛陀的弘法行为从一开始便具有民间性和开放性,迥然有别于婆罗门教相对封闭的传教理念。历史上,佛陀所践行的教育思想类似孔子的“有教无类”,力图打破婆罗门对教育话语权的垄断,使教育面向各个种姓,甚至面向妇女。因而,佛陀的弟子中不仅有婆罗门弟子,还有刹帝利王子、吠舍商人、首陀罗手工者和妇女。

犍陀罗佛传雕刻所刻画的佛陀师者形象包含两个层面,一是“历史化”的“人师”形象,二是“神话化”的“神师”形象。佛教文献记载佛陀觉悟之初在帝释窟禅定,帝释天先派五髻乾闼婆天子在洞口弹琴唱诵,表达问佛法的意愿,佛陀大悦,遂施展神通,扩大洞窟,为帝释天和天伎说法。此故事在犍陀罗相当流行,犍陀罗出土了二十多幅与此相关的雕刻。在西格里(Sikri)出土的雕刻《帝释窟说法》(图12)中,五髻乾闼婆天子弹奏箜篌,天女散花,佛陀结跏跌坐在草座上,对着洞外合掌的帝释天讲法。佛陀说法的对象是帝释天、天伎和天女,佛陀的形象介于人师与神师之间。在罗里延•唐盖出土(Loriyān-Tangai)的《帝释窟说法》(图13)中,艺术家完成了对佛陀“神师”形象的视觉探索,形成了“礼佛图”的标准范式。艺术家刻画帝释天带领众天神下凡聆听佛法的盛大场面,极力渲染佛陀超人的神性。佛陀坐在洞窟的中央,进入禅定,诸神层层围绕礼赞,或散花,或合掌,或捻花供养;各种飞禽走兽集结参拜,树枝舒展,鲜花盛放。在雕刻《忉利天说法和从忉利天返回》中(图14),佛陀的“神师”形象进一步得到强化,佛陀说法的场所逾越了凡间,而升入忉利天宫。雕刻的上半部叙述佛陀亲证觉悟后为感母恩,神游到忉利天宫为其母摩耶夫人和众神说法的情景,下半部叙述佛陀为众天神说法完毕,准备返回人间,帝释天架设金、银、宝石三座阶梯供众天神、大梵天和佛陀使用。佛陀在众天神的陪同下沿着阶梯抵达僧伽舍城。佛陀的形象从“人师”过渡到“神师”,进而成为天地万物的“天人师”①佛陀的一个称号为天人师,意为天神和凡人的导师。,如佛典所言:“一切人天等,及诸菩萨众,其数无有量,皆为转法轮”[12]773。由此,佛陀从具有神性光辉的神格化人转变成为神性神力兼备的人格化神,从历史人物转变为神话人物,不仅成为教主,更成为拥有超凡神力的主神。

图13 帝释窟说法,现藏于加尔各答印度国家博物馆

三、人格化的神

印度人自古以来对超凡神力有所敬畏和祈求,并常常将神力情结转化为对宗教主神的顶礼膜拜,如吠陀教将对自然神力的敬畏转为对因陀罗、伐楼那等人格化主神的崇拜;婆罗门教将对宇宙最高存在——梵的信仰转化为对大梵天、湿婆和毗湿奴等人格化主神的崇拜。佛教也不例外。佛教将佛陀的神力概括为六神通,即神变通、天耳通、他心通、宿命通、天眼通和漏尽通。原始佛教和小乘佛教不主张为佛造像,但不否认佛陀的神通,不否认主神崇拜。大乘佛教提倡偶像崇拜,进一步强化佛陀的主神地位,将佛陀描绘为威力无比、神通广大、全知全能的主神,力图从文字和造像上神化佛陀。大乘佛教时期的不少梵语佛传如《神通游戏》和《佛所行赞》等都设专章,浓墨重彩,书写佛陀的超凡神力。大乘佛教提出佛有二身、三身,甚至十身的说法,“把佛陀全般地看作崇拜的原则”[13],在肯定“历史的佛陀”的同时,强调神学意义上的佛陀。对神力的肯定、建构和宣扬,是佛教从哲学走向宗教,从无神论走向有神论的转变,这种转变表现在艺术上则是佛教神力的人格化形象的出现——即佛陀成为宗教主神,以人格形象显现神力。

图14 忉利天说法和从忉利天返回,现藏于白沙瓦博物馆,No. PM_027

图15 降服摩罗,现藏于大英博物馆No.1895.10 -18.2.

犍陀罗佛传雕刻中,不乏表现佛陀显神通的雕刻,涉及近三十种神通故事,远远超过任何一本佛传典籍的记载。这些雕刻根据所述内容可分为四类,第一类为显神通斗法,如雕刻《降服摩罗》(图15)刻画摩罗袭击佛陀,面目狰狞的牛鬼马神,或持斧,或持匕,或搬石,群涌而上围攻佛陀,佛陀于菩提树下禅定,右手施触地印,以神力令魔军溃败脚下;雕刻《舍卫城双神变》(图16)刻画佛陀与外道六师论道比法,肩燃火焰,脚踏清泉,以超凡神力打败异教徒;雕刻《舍卫城大神变》(图17)刻画佛陀施神变通幻化为千佛;雕刻《火神庙降龙》(图18)描述佛陀在火神庙与毒龙喷火相斗,降服毒龙,使拜火教徒皈依佛教。第二类为显神通除恶,如雕刻《降服黑龙》(图19)描述佛陀以神力降服恐吓民众的黑龙,黑龙没入莲花中;雕刻《降服夜叉》(图20)描述佛陀以神力降服食人夜叉阿吒薄俱,并使之从杀人的恶神转变为保护人的善神。第三类为显神通皈依,如雕刻《难陀皈依》(图21)描述佛陀施神通,使难陀在幻觉中飞越喜马拉雅山,窥见通往天堂之路,弃绝俗念而皈依佛教;雕刻《央掘摩罗皈依》(图22)描述佛陀以神力制服杀人成瘾的强盗央掘摩罗(A<补字> images/BZ_132_327_998_349_1038.png补字gulimāla),使之皈依佛教;雕刻《德护皈依》(图23)描述佛陀以神力击败首陀罗商人德护(Śrīgupta)的袭击,使之皈依佛教。第四类为显神通知业报,如雕刻《翳罗钵呾罗》(图24)刻画多首蛇翳罗钵呾罗伏于莲花座下,佛陀施神通告知多首蛇前世为比丘,因毁坏翳罗树而被惩罚转生为蛇,当弥勒佛出世时便可摆脱蛇形;雕刻《白狗吠叫》(图25)叙述佛陀施神通告知首迦白狗的前身是首迦的父亲,转世为白狗守护财产;雕刻《孩童献土》(图26)刻画阇耶献沙饼给佛陀,佛陀即预言在佛涅槃一百多年后,阇耶将成为统帅一方面的阿育王。在这些佛传雕刻中,佛陀已超越了人的属性和历史存在,而成为神性和神力的人格化的具象表现,成为抽象“佛法”的具象表现。

图16 舍卫城双神变,现藏于美国克利夫兰艺术博物馆,No.1975.102

图17 舍卫城大神变,现藏于白沙瓦博物馆,No.PM_02786

显然,犍陀罗艺术家在塑造佛陀的神性和神力时借鉴了印度教的主神故事和造像思路①如佛陀降龙的故事明显来源于因陀罗以金刚杵降服乌蟒显现神威的故事,详见《梨俱吠陀》第1卷第80曲所记载的因陀罗降服乌蟒阿醢(Ahi)的故事。参见:〈梨俱吠陀〉神曲选.罗巫白慧,译解.北京:商务印书馆,2010:115.,以至于有学者认为,在宗教造像上“佛陀与印度教主神毗湿奴和湿婆相似”[14]。然而,值得注意的是,在犍陀罗佛传雕刻中,佛教对神力的人格化不同于印度教对最高存在“梵”的人格化,在印度教理论中,先有梵,而后才有梵之人格化主神,主神的形象通常为三头六臂,或为人兽合体;而在佛教体系中,先有佛陀,而后才有佛法,佛法是佛陀在禅定中亲证获得,而非先天神授。因而,作为主神的佛陀形象始终以人的形象为基础,以展现佛法为归旨。在早期的犍陀罗佛传雕刻中,佛陀的视觉形象来自艺术家基于现实生活的感性理解,基于对现实帝王的崇敬,几乎“没有哪一种脸型或在罗马和中亚地区的某一种服饰的样式,在为数众多的描绘佛传故事的犍陀罗浮雕中是找不到的”[15];在中后期的犍陀罗佛传雕刻中,佛陀的形象走向理想化和风格化,艺术家更多地遵循印度人所推崇的人体美学——“三十二相”和“八十种好”,以丈光相、螺发相、顶髻相、白毫相等超乎常人的相貌特征来塑造佛陀超越王者和圣者而成为神者的视觉形象。

图18 火神庙降龙,现藏于拉合尔博物馆,No.2305

图19 降服黑龙,现藏于拉合尔博物馆,No. 30

图20 降服夜叉,现藏于白沙瓦博物馆,No. PM_02815

图21 难陀皈依,现藏于大英博物馆,No. OA 1900.5-22 .1

图22 央掘摩罗,现藏于拉合尔博物馆,No. 2361

图23 德护皈依,现藏于白沙瓦博物馆,No. PM_02795

图24,翳罗钵呾罗,现藏于白沙瓦博物馆,No. PM_02811

佛教倡导以佛法为中心,正如《佛所行赞》中佛陀涅槃前对弟子所说的“何用我此身,妙法身长存”[3]464,“佛身之存亡,此法常无尽”[3]465。佛法是最终的本质所在,是佛身的精神内核。佛身是佛法的显现,佛身有限而佛法无限。然而,佛法玄奥深邃,非一般民众所能接受,因而佛法人格化和佛陀主神化便成为佛教发展壮大路上的必然选择。犍陀罗佛传雕刻中所表现的佛陀施展神通的视觉故事,其最终目的在于宣扬佛法的种种威力,以达到以法感化,众生皈依佛法的目的。佛陀以超验的人格化主神形象出现在这些充满神话色彩的故事雕刻中,流传于世,流芳千古,与其说是犍陀罗艺术的胜利,不如说是佛教传播策略的胜利。在诸神并存互化的印度信仰世界里,以神话的形式叙述宗教创建史,神格化和主神化各自的宗教领袖是印度各派宗教赢得信徒的惯用手段。佛教创建初期,婆罗门教仍占统治地位,对民众的思想和生活影响仍然深远;各派沙门思想活跃,互争信徒;各种地方信仰广泛存在。上述雕刻中所描述的降服魔军、制服黑龙和夜叉、战胜六师等神通画面是佛教徒为张扬佛教在理论上对婆罗门教、沙门思想和各种宗教信仰的胜利;其所描述的婆罗门、刹帝利和低种姓人皈依佛教的画面无疑是佛教宣扬在扩建僧团上的实践成果;而所刻画的调伏醉象、难陀皈依等内容则是佛教管理僧团的成功案例。

图25 白狗吠叫,现藏于加尔各答印度博物馆,No. G-34

图26 孩童献土,现藏于大英博物馆,No. OA 1922.2-11.1

犍陀罗地区为婆罗门教传播之洼地,“异道杂居”[2]233,因而成为大乘佛教传播的要地。佛教造像在犍陀罗大兴,是文化交汇的必然选择,也是宗教发展的必然选择,因为“对于一字不识的教徒来说,图像对佛教及其诸神,特别是对众多的菩萨的崇拜和宣传,具有根本的宗教意义”[16]。有学者认为,大乘佛教的特点在于“不舍世间这一精神方向,或生活态度”[17],在犍陀罗出土的逾千种佛传雕刻中,我们清晰地“看到”这一特点。在这些雕刻所建构的世界里,佛陀的生命轨道基于正常人的生死历程,而又宗教式地超越常人,佛陀的一生被审美化地赋予神性和人性的相互酬唱,被文学化地叙述为从神格化人到人格化神的转变,被艺术化地寄予政治的、宗教的、甚至是世俗的理念和情感。

[1]季羡林.季羡林论佛教[M].王树英,选编.北京:华艺出版社,2006:21.

[2][唐]玄奘、辨机.大唐西域记校注[M].季羡林等,校注.北京:中华书局,2000.

[3]梵汉对勘佛所行赞[M].黄宝生,译注.北京:中国社会科学出版社,2015.

[4][印]毗耶娑.摩诃婆罗多(第2卷)[M].黄宝生,等译.北京:中国社会科学出版社,2005.

[5][印]蚁垤.罗摩衍那(一)[M].季羡林,译.季羡林全集(第17卷) [M].北京:外语教学与研究出版社,2010.

[6][印]蚁垤.罗摩衍那(六上)[M].季羡林,译.季羡林全集(第22卷) [M].北京:外语教学与研究出版社,2010.

[7]W.Zwalf,A Catalogue of the Gandhāra Sculpture in the British Museum[M],London:British Museum Press,1996:160.

[8][日]宫治昭.犍陀罗美术寻踪[M].李萍,译.北京:人民美术出版社,2007:140.

[9]郭良鋆.佛陀和原始佛教思想[M].北京:中国社会科学出版社,2011:193.

[10]Nanditha Krishna,Sacred Animal of India[M],New Delhi:Penguin Books,2010:209.

[11]S.R.Bakshi ed.Education in Ancient India[M],New Dehli:Deep &Deep Publications Pvt.Ltd.,2000:25.

[12]梵汉对勘神通游戏[M]. 黄宝生,注译.北京:中国社会科学出版社,2012.

[13]黄心川.印度哲学通史(上册)[M].北京:大象出版社,2014:203.

[14]Gősta Liebert,Iconographic Dictionary of the Indian Religions: Hinduism-Buddhism-Jainism, Delhi: Sri Satguru Publications,1986:49.

[15][德]吴黎熙.佛像解说[M].李雪涛,译.北京:社会科学文献出版社,2010:23.

[16][巴]默罕默德·瓦利乌拉·汗.犍陀罗:来自巴基斯坦的佛教文明[M].陆水林,译.北京:五洲传播出版社,2009:96.

[17]吴汝钧.佛教的概念与方法[M]北京:世界图书出版公司,2015:13.

图片来源:

图1, Ali, Ihsan & Muhammad Naeem Qazi. Eds. Gandhāran Sculpturs in the Peshawar Museum (Life Story of Buddha), Pakistan: Hazara Unviersity Mansehra MWFP, 2008:54.

图2, Lyons, Islay & Harald Ingholt. Gandhāran Art in Pakistan, New York: Pantheon Books, 1957:fig 16.

图3, Lyons, Islay & Harald Ingholt. Gandhāran Art in Pakistan, New York: Pantheon Books, 1957:fig 30.

图4, Ali, Ihsan & Muhammad Naeem Qazi. Eds. Gandhāran Sculpturs in the Peshawar Museum (Life Story of Buddha), Pakistan: Hazara Unviersity Mansehra MWFP, 2008:72.

图5, Zwalf, W. A. Catalogue of the Gandhāra Sculpture in the British Museum, Vol.II, London: British Museum Press, 1996:fig,167.

图6, Zwalf, W. A. Catalogue of the Gandhāra Sculpture in the British Museum, Vol.II, London: British Museum Press, 1996,fig,200.

图7, Lyons, Islay & Harald Ingholt. Gandhāran Art in Pakistan, New York: Pantheon Books, 1957:fig 49.

图8, Lyons, Islay & Harald Ingholt. Gandhāran Art in Pakistan, New York: Pantheon Books, 1957:fig 72.

图9, Lyons, Islay & Harald Ingholt. Gandhāran Art in Pakistan, New York: Pantheon Books, 1957:fig 74.

图10, Lyons, Islay & Harald Ingholt. Gandhāran Art in Pakistan, New York: Pantheon Books, 1957:fig 76.

图11, Zwalf, W. A. Catalogue of the Gandhāra Sculpture in the British Museum, Vol.II, London: British Museum Press, 1996:fig,199.

图12, Lyons, Islay & Harald Ingholt. Gandhāran Art in Pakistan, New York: Pantheon Books, 1957:fig 129.

图13, 栗田功.『ガンダーラ美術:佛陀の世界』,東京:二玄社,2003:图334.

图14, 栗田功.『ガンダーラ美術:佛陀の世界』,東京:二玄社,2003:图419.

图15, Zwalf, W. A. Catalogue of the Gandhāra Sculpture in the British Museum, Vol.II, London: British Museum Press, 1996:fig,185.

图16, 栗田功.『ガンダーラ美術:佛陀の世界』,東京:二玄社,2003:图381.

图17, 栗田功.『ガンダーラ美術:佛陀の世界』,東京:二玄社,2003:图392.

图18, 栗田功.『ガンダーラ美術:佛陀の世界』,東京:二玄社,2003:图301.

图19, 栗田功.『ガンダーラ美術:佛陀の世界』,東京:二玄社,2003:图313

图20, Lyons, Islay & Harald Ingholt. Gandhāran Art in Pakistan, New York: Pantheon Books, 1957:fig 127.

图21, Zwalf, W. A. Catalogue of the Gandhāra Sculpture in the British Museum, Vol.II, London: British Museum Press, 1996:fig,205.

图22, Lyons, Islay & Harald Ingholt. Gandhāran Art in Pakistan, New York: Pantheon Books, 1957:fig 118.

图23, Ali, Ihsan & Muhammad Naeem Qazi. Eds. Gandhāran Sculpturs in the Peshawar Museum (Life Story of Buddha), Pakistan: Hazara Unviersity Mansehra MWFP, 2008:205.

图24, Ali, Ihsan & Muhammad Naeem Qazi. Eds. Gandhāran Sculpturs in the Peshawar Museum (Life Story of Buddha), Pakistan: Hazara Unviersity Mansehra MWFP, 2008:239.

图25, 栗田功.『ガンダーラ美術:佛陀の世界』,東京:二玄社,2003:图360.

图26, Zwalf, W. A. Catalogue of the Gandhāra Sculpture in the British Museum, Vol.II, London: British Museum Press, 1996:fig,217.

(责任编辑:吕少卿)

J309

A

1008-9675(2017)01-0120-08

2016-08-24

蔡 枫(1979-),女,广东汕头人,深圳大学印度研究中心讲师,研究方向:印度佛教艺术。

教育部人文社科研究项目《犍陀罗佛教故事雕刻研究》(15YJC760002);文化部文化艺术科学研究项目《犍陀罗叙事性雕刻艺术研究》(13DF32);广东高校优秀青年创新人才培养计划项目《犍陀罗佛传雕刻研究》(2013WYM0071)。