网络反腐信息的官方回应:问题与对策

杜治洲++顾文冠

[摘要]网络监督作为信息化时代一种较为有效的反腐方式,有利于提升公众参与反腐的积极性。当前我国网络反腐信息的官方回应存在着回应主动性不高、回应模式化、回应效率低下、回应机制不健全等突出问题。为有效解决官方回应中存在的种种问题,官方应该采取建立回应问责制、加快回应载体建设、创新官方回应机制等措施,对网络反腐信息做出及时、合理的回应,满足公众的反腐需求,有效提升政府公信力。

[关键词]网络反腐信息;官方回应;回应机制创新

中图分类号:D630.9文献标识码:A文章编号:1008410X(2017)01006105

网络监督作为信息化时代一种较为有效的反腐方式,因其反映民众反腐诉求等方面的功能以及主体广泛、高效便捷等优势,成为我国反腐败的一大利器。当前,中国社会进入转型期,社会利益格局的平衡正在被打破,改革进程中的矛盾与冲突不断加剧,反腐倡廉形势依然严峻。与此相对应,民众对于权力的监督与制约的积极性也大大提升,对于海量的网络反腐信息,政府回应的及时性和有效性就起了关键性作用。面对网络反腐中错综复杂的信息,官方如果不及时有效地回应,就会失去官民互动的契机,进而失去民众的信任与支持。反之,政府如果能主动、客观地回应网络上出现的举报腐败的线索,就有助于提升民众参与反腐的积极性,对于政府公信力的提升大有裨益。如今,面对网络舆论的“井喷”,官方不能采取等待、拖延等手段,而如何才能对网络反腐信息做出及时、合理的回应,满足公众不断攀升的反腐需求,就成了一个十分重大的课题。

本研究中根据民众对官方做出回应的满意程度和官方回应的及时性、准确性等标准,把我国目前的网络反腐信息官方回应概括为不回应、被动回应、主动回应三种类型。(1)不回应,即官方对于网络曝光的反腐事件出于种种考虑不进行相关的解释,更没有相关的缓解事态的行动,漠视民众,放任舆论发展。(2)被动回应,即政府对于网络反腐事件迫于舆论压力而又不能放任事态继续发展下去之时应民意的要求所做出的回应。(3)主动回应,即网络反腐事件被媒体首次曝光之时,政府主动意识到问题所在,主动征询民意,对网络民意进行有效的疏导与沟通,短期内采取积极有效的措施进行的回应。

一、数据来源和研究方法

笔者整合了从2010年到2016年的500个网络反腐案例,建立了網络反腐案例库。其中的网络反腐案例有两个主要来源:一部分源自于网络媒体的新闻报道;另一部分来自于微博和论坛、贴吧等网友活跃度较高的媒体平台。由于研究所需案例分布的分散性、时间跨度的长期性以及案例涉及内容的复杂性都增加了案例获得和筛选的难度,所以本文运用跨案例聚类分析法对筛选的案例加以分析,从案例所涉及的官员级别、涉腐领域上进行了严格的控制,以保证研究的有效性。

为考察官方采取的回应措施、首次回应的时间和回应频率、回应策略等问题,本文选取了案例库中的100个代表性案例进行相关的分析。所选取的100个网络反腐案件脉络清晰,官方回应信息完整,保证了研究的完整性与可信性。本文立足于网络反腐案例库,从主体和客体两个维度对相关网络反腐事件中的官方回应进行相应的梳理。客体因素包含中央反腐力度、舆论压力,主体因素包括政府透明度和官员影响力。

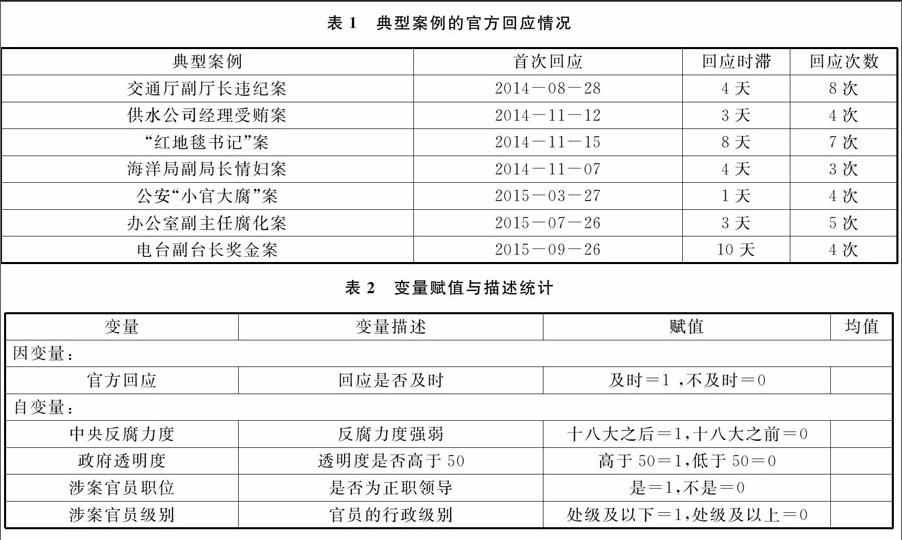

本文定量分析选取的因变量是官方回应的及时性(因为回应的时间是一个可量化的指标,可以用准确的数字进行精确的衡量)。不过,目前学界还没有涉及官方回应时限的相关标准,有学者基于系统动力学建模得出,舆情热度在第3天或第4天达到最大值,继而开始衰减,到第10天趋于平稳[1]。借鉴以往研究成果结论,以3日为标准,超过3日的官方回应为“回应不及时”,否则为“回应及时”。表1为在100个案例中选取的7个典型案例的官方回应情况。

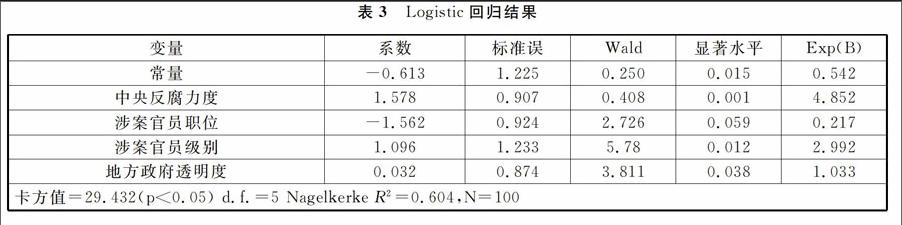

本研究中的自变量包括三个方面。第一,中央反腐力度。 十八大之后,党中央高度重视党风廉政建设,因此,以“十八大”为界限,把中央反腐力度设置为二分变量,十八大后中央更加注重反腐倡廉,反腐力度加大。第二,政府透明度。该指标的测量主要参考《2015年法治蓝皮书:中国政府透明度指数报告》中的政府透明度指数,对2015年度省级政府的整体政府透明度进行评估,其中根据指数是否超过50进行相应的划分。第三,涉案官员影响力。本指标参考其他学者关于官员影响力的划分,分成涉案官员职位是否为党政正职领导以及涉案官员的行政级别两个子指标,进行相应的编码。其中涉案官员的职位又以处级为界将职位分为处级以上、处级及以下两个部分。变量编码情况详见表2,Logistic 回归结果见表3。

表1典型案例的官方回应情况

典型案例首次回应回应时滞回应次数交通厅副厅长违纪案2014-08-284天8次供水公司经理受贿案2014-11-123天4次“红地毯书记”案2014-11-158天7次海洋局副局长情妇案2014-11-074天3次公安“小官大腐”案 2015-03-271天4次办公室副主任腐化案2015-07-263天5次电台副台长奖金案2015-09-2610天4次

表2变量赋值与描述统计

变量变量描述赋值均值因变量:官方回应回应是否及时及时=1 ,不及时=0自变量:中央反腐力度反腐力度强弱十八大之后=1,十八大之前=0政府透明度透明度是否高于50高于50=1,低于50=0涉案官员职位是否为正职领导是=1,不是=0涉案官员级别官员的行政级别处级及以下=1,处级及以上=0

十八大以来官方在回应网络反腐信息方面取得了一定的成绩。例如,十八大以后网络反腐信息的官方回应更加及时。这表明党中央铁腕治腐收到了良好的效果,地方官员在面对网络上曝光的反腐败案件时也特别关注,因而官方回应的及时性也有了显著提升。

表3Logistic回归结果

变量系数标准误Wald显著水平Exp(B)常量-0.6131.2250.2500.0150.542中央反腐力度1.5780.9070.4080.0014.852涉案官员职位-1.5620.9242.7260.0590.217涉案官员级别1.0961.2335.780.0122.992地方政府透明度0.0320.8743.8110.0381.033卡方值=29.432(p<0.05) d.f.=5 Nagelkerke R2=0.604,N=100

二、网络反腐信息官方回应中的问题

(一)官方回应的主动性仍然不高

官方回应的责任主体不明确以及政府公职人员民本理念的缺乏直接导致了回应主动性不高。官方回应的责任主体不明确,政府各部门才会推诿扯皮、各自为政。公民本位思想的淡漠,直接造成了官方回应缺乏积极性。如果事件并不触及本部门的核心利益,官方可能会采取回避或敷衍的态度,掩盖事情真相,误导公众,希望大事化小,小事化了。

(二)缺少与民众的互动,回应模式化,大多仍流于形式

很多地方政府已习惯一厢情愿地解决问题,在面对较大的舆论压力时往往惧怕事件朝不受自身控制的方向发展,采取例如恐吓、威胁甚至暴力等过激和短见的方式进行被动回应,这对于政府的形象无疑是巨大的损害。而缺少官民互动,政府关起门来进行决策,直接导致了回应的模式化。政府忽略了一个事实:官方回应的好坏在内容而不在形式,官方应该抱着为民众负责和为民众服务的态度,还原事件真相,给民众一个满意的答复。但现实中官方回应流于形式的情况并不少见,大部分官员都是回复得十分恳切,但在舆论压力减小之后又不作为,想大事化小、小事化了。事后,一些地方以“事件仍在调查中”、“不方便回应”、“不太清楚”这样的借口搪塞民众。更为严重的是,官方往往屏蔽某些棘手的、民众诉求较大的信息,采取漠视、回避、放任的态度,忽略公众舆情,直接选择不与民众进行互动。这一做法可能会更加激发网民的“斗志”,网民往往“越挫越勇”,希望政府给一个说法。倘若陷入上述境地,就会形成可怕的恶性循环,政府将陷入被动,处置不力甚至可能引发大规模群体性事件。

(三)政府出于多种利益的考虑,导致回应时滞

通过对100个案例进行的统计分析,网络反腐事件从网络热议到官方回应往往有一定的时间间隔。这其中很大一部分原因是政府隐瞒事情真相,出于各种利益的考虑,担心过早回应事态会不受自身控制,进而不在第一时间将信息公之于众,让虚假信息通过网络媒体肆意传播,最终造成的恶果就是民众在第一时间接收的是错误信息,这对于政府而言无异于舍本逐末。而网络反腐事件又不同于其他的网络舆情事件,涉案官员或与在职的其他官员有千丝万缕的联系,有的涉案官员身居要职,官方往往出于多种利益的考虑不会在第一时间将信息公开,而是经过多方考量,時机成熟后,才会对网络上的反腐信息进行回应,这就导致了较长时间的回应时滞。

数据表明,官方对涉及高级别官员的网络反腐信息回应较慢。处级及处级以下官员腐败行为的官方回应及时性要比处级以上的官员高199%。这可能是因为处级及处级以上(尤其是厅级及以上)高层官员腐败行为牵涉更多不为民众所知的利益,对社会舆论造成的冲击和影响也更大,纪委以及党委在调查涉案官员案件的过程中,必须得到更高级别官员的授权,这不可避免地会造成回应的延迟。

(四)官方回应的效率不高

官方要及时回应公众的舆论,网络纷繁复杂的信息往往又使得官方无所适从。在“不能不回应”和“不能随便回应”之间来回徘徊,官方回应的效率也就不能不受到影响。

网络反腐是一把双刃剑,在反映民意、发挥舆论监督以及主体广泛、高效便捷优势的同时,还有可能沦为恶意诽谤、打击报复官员的工具和手段。由于网络强大的舆论压力和某些素质较低网民的不理性,一些与现实不符的谣言也会通过网络疯传,造成恶劣的影响。这就给官方回应造成相当大的困难,必须首先辨别和区分网络舆情的真实与否,即使信息是假的,通过网络的聚焦和放大作用,政府也不得不积极面对、出面辟谣,缓解舆论压力。

(五)官方回应机制不健全

当前我国官方回应制度化程度较低,“政府及部门领导人的思想意志往往是官方回应的关键动力”[2]。个案化的处置办法缺乏明晰的标准,虽能暂时摆平,但无法形成官方回应的长效机制,也无法成为推动制度变迁和社会变迁的力量[3]。由于相关问责制度的缺失,官方回应常常因责任主体的责任心缺乏而效率低下,并且我国政府的官方回应机制非常重要的一个缺陷是缺少相应的反馈机制,其后果就是不能及时根据官方回应的具体情况得到反馈结果而修正后续的官方回应,直接导致了官方回应信息的混乱和失真。

研究还发现,部门正职涉案官员回应及时性较差。从涉案官员级别上看,政府部门正职的官方回应及时性要低得多。官员级别越高,调查的难度越大,官员隐藏自身腐败证据的能力越强,纪委监察机关调查起来的难度会大增,进而影响官方回应的及时性。

(六)政府透明度与官方回应的及时性存在微弱的正相关关系

统计分析得知,官方回应的提升与政府整体的透明度并不存在直接的关系。官方回应作为政府透明度的一个间接指标,若想提升官方回应的效果,必须从微观的执行层面切入,重点关注官方回应的程序执行问题。

三、网络反腐信息官方回应的对策建议

(一)明确官方回应的责任主体,建立回应问责制

我国网络反腐信息的官方回应存在的诸多弊端,在很大程度上与回应的责任主体不明确有关。在应对网络反腐事件中,政府部门因为相关责任主体规避责任,不及时回应,导致网络舆论朝着不利的方向发展,再加上网络舆论变幻莫测,政府稍有疏忽,网络舆论便会在社会上产生巨大的影响。在涉案的网络反腐事件中,相关涉案人员所在的部门可以回应,涉案人员的直属领导可以回应,当地的纪检监察机关也有责任回应。回应主体的不明确会直接导致回应的混乱,由此必然使政府的公信力大打折扣。一方面,要明确各级纪检监察机关是涉腐网络信息的官方回应主体。对于网络上出现的线索比较明确的涉腐信息,各级纪检监察机关必须第一时间进行核查并做出准确、有效的回应。另一方面,应当建立回应问责制。当网络反腐舆情发生时,无论该舆情在网上流传的是事实或是谣言,有关责任主体都应该履行职责,积极做出回应。各级政府以及主管部门都必须明确回应网络反腐舆论的相关责任人。为了强化责任主体回应网络反腐舆论的责任意识,建立舆情回应问责机制,禁止把本级应该解决的问题推给下级,或把本单位应该解决的问题推向其他单位,坚持责任落实到人,迅速传递相关涉腐信息。对于因逃避责任、回应不及时而产生负面影响和严重后果的,启动问责程序,追究有关当事人的责任。

(二)采取灵活高效的回应方式

政府的回应方式单一、回应模式化成为官方回应中的一大顽疾,因而采取灵活高效的回应方式就显得尤为重要。首先,官方要做到及时回应。鉴于网络反腐的特殊性,官方最好在第一时间进行回应。这就要求官方必须快速了解事态的发展情况、洞悉先机,以前瞻性为标准来制定决策和解决问题,尽最大可能避免谣言的传播。其次,官方要注重柔性回应。政府在处置网络反腐事件时除了注重依法回应、依规回应外,还要注意回应方式的柔性化,如果政府采取强硬的回应策略或者漠视公众舆论,将对政府的形象造成极大的损害。只有柔性处置网络反腐舆情才会逐渐消退,使政府在公众心目中建立起一种亲切的形象。最后,官方要注重互动回应。政府应加强与公民、媒体的互动。在网络舆情面前,应重视与公民、媒体进行公平、平等的沟通。

(三)加快回应载体建设

在当前的信息时代,官方要在网络反腐中取得主动,就要加快回应载体建设,加强政府对网络反腐舆情的有效引导,建立起完善的网络反腐舆情监测系统,其中最紧迫的是要建立网络反腐舆情监督队伍和快捷的官方回应平台。我国政府尤其是基层政府由于缺乏网络舆情危机意识,往往忽略对网络舆情监督队伍的建设和发展。网络舆情监督就是有专人负责网络监测工作,能够对网络反腐舆情进行快速的分析和评价。此外,应该进一步加强政府门户网站、论坛、贴吧在内的回应载体的发展,加强与网民、媒体的互动,对网民及媒体的质疑及时做出正面回应。在回应载体建立的同时还要注意回应载体的维护工作,因为公共平台不可避免地会出现负面的网络舆情,相关部门要及时出手干预,确保网络平台健康发展。

(四)创新官方回应机制

各级政府必须大力推行官方回应方面的相关制度建设,包括政府信息公开制度、网络舆情监测制度、协调沟通机制等。首先,官方要建立高效的网络反腐舆情预警机制。预警机制主要包括应急预案、及时发布危机事件信息、密切跟踪事态发展等环节,官方应针对不同程度的网络反腐事件,制定详尽的预警处置方案,一旦危机出现,可以进行及时和准确的回应。此外,官方人员必须具备过硬的公关能力、扎实的网络輿情问题研究与分析能力,快速对网络反腐舆情进行分析和判断,进而提出有针对性的建议。其次,要建立健全以纪检监察机关为核心的协调沟通机制。网络反腐事件的官方回应会涉及政府很多部门,倘若政府各部门协调沟通机制不健全,会导致官方回应的信息失真,长此以往,势必影响政府公信力。因此,要建立纪检监察机关与其他单位之间的横向信息沟通机制。要明确要求其他单位在获得相关的涉腐信息后,第一时间向当地纪检监察机关通报,确保信息及时有效地传达到纪检监察机关手中。然而仅有横向的沟通机制远远不够,很多贪腐官员的级别和职位较高,回应某些特殊官员的涉腐信息还需要不同层级的纪检监察机关进行配合。因此,各级纪检监察机关内部也要建立起畅通的纵向涉腐网络信息沟通机制,只有各级纪检监察机关相互配合、相互协作,才能尽快对网络反腐舆情做出回应,赢得民众的信任与支持。最后,官方应重视回应反馈评估机制建设。网络反腐案件往往因为涉腐官员盘根错节的利益网而变得十分复杂。为此,官方要树立“多次回应”理念,加强反馈机制建设,根据回应的效果进行反馈评估,对于民众不满意的回应,应及时进行二次回应,不断地进行“回应-反馈-再回应-再反馈”,直至满足民众反腐诉求。

参考文献:

[1]张一文,齐佳音,马君.网络舆情与非常规突发事件作用机制——基于系统动力学建模分析[J].情报杂志,2010,(9).

[2]李严昌.当代中国官方回应过程:动力与特征[J].中国特色社会主义研究,2012,(4).

[3]高恩新.互联网公共事件的议题建构与共意动员——以几起网络公共事件为例[J].公共管理学报,2009,(4).责任编辑:陈文杰中共天津市委党校学报2017年第1期

DOI:10.16029/j.cnki.1008-410X.2017.01.011