设计与生活世界

李清华

[摘要]工业时代在取得巨大成就的同时。也给人类生存带来了前所未有的危机:环境恶化、资源枯竭、国家和地区发展不平衡、区域性政治动荡等等;更深层次的危机还有文化多样性和传统文化的消失、人类生存价值感和意义感的缺失等。在后工业时代。这些危机更是日益显露出来。设计现象学启示我们以极富智慧的方式对待科学技术、自然环境与人类自身之间的关系,启示我们如何在生活世界寻找人类生存的价值感和意义感。对当代设计文化的现象学反思,其目的并非倡导放弃先进的科学、技术和工艺而恢复到传统的手工艺制造(这是典型的乌托邦主义和历史还原论)。而是要从中汲取传统设计文化的智慧和精髓,努力在当下的设计实践中追寻生命存在的价值感和意义感。实现向生活世界的回归。

[关键词]设计;生活世界;当代设计文化;现象学反思

文明史的研究表明,人类社会的发展是一个不断累积和渐进的过程。其总体呈现为一种加速度的运动轨迹:人类花费了上百万年的时间才完成了从猿到人的进化;在之后的几十万年至数千年的历史期间,人类社会的生产力和科学技术水平以异常缓慢的速度处于不断地累积和发展过程中;最后,在不到三百年的时间内,人类先后完成了文明史上影响深远的三次科技革命,把人类社会的发展带入了一个高速发展的轨道。回顾最近三百年的历史,三次科技革命不但赋予了人类利用和改造大自然的强大力量,而且创造了梦幻般的人类生活图景:高效智能的机器、极大丰富的商品、方便快捷的交通、触手可及的远程即时通信、无处不在的信息流通与共享、数字化的生存方式……似乎即便是上帝,也要为人类的伟大成就欢欣鼓舞。

然而,现实远不如那么乐观,正当人类沉浸于自己创造的巨大成就中时,一系列文明的副产品无情地敲碎了人类的酣梦:环境恶化、资源枯竭、国家和地区发展的不平衡、区域性的政治动荡等等;更深层次的危机还表现为文化多样性和传统文化的消失、人类生存的价值感和意义感缺失等等。这一切都迫切需要我们对既创造了人类辉煌文明又给人类生存带来了深层次危机的当代设计文化展开深刻反思。

一、后工业时代的设计文化与人类未来抉择

后工业社会的概念首先由美国学者丹尼尔·贝尔(DanieI Bell)提出。他根据人类社会组织、技术发展状况、生产模式和经济结构在不同历史时期呈现出的不同面貌,把人类社会划分为三个阶段,即前工业社会、工业社会和后工业社会。我們把贝尔的观点稍加拓展便能描绘出一幅人类文明发展历程的生动图景:前工业社会是蒸汽机(图1)出现之前的传统社会,它以传统主义为轴心,以自然需求为驱动力,人类生存完全依赖于未经改造的大自然;工业社会以经济增长为轴心,以商品经济发展为驱动力,人类依仗机器向大自然疯狂攫取生活资料;而后工业社会以知识为轴心,以消费经济为驱动力,人类仰仗高度发达的科学技术变本加厉地开发、利用和消费资源。

在后工业时代,人类经济发展的重心由第一产业的农业和第二产业的制造业转向了以服务业为核心的第三产业。服务业发展的目标正是为高度发达的商品经济开辟和培育消费市场,因此它为消费经济的高歌猛进开辟了前所未有的广阔天地。消费也因此成为后工业时代经济发展的巨大引擎。在后工业社会的消费经济时代,经济发展的“速度”和“总量”、资源配置的“质量”和“效率”成为衡量世界各国经济活力、国民生活水平进而是“幸福指数”的重要指标。因此,在商品经济高度发达的前提下和消费引擎的强有力推动之下,各种服务业和服务业的基础和媒介行业呈井喷式增长;银行、互联网、物流、电子商务、休闲旅游等等,令人目不暇接。整个世界经济呈现出一派“欣欣向荣”的景象。

然而,任何一位稍具反思精神的人都会发现,这种依靠消费刺激来推动和维持的经济增长将给人类带来什么样的后果。稍一反思,这一问题的答案便昭然若揭。就拿当下正发展得如火如荼的电子商务来说:伴随着商品的盲目和无序流动,伴随而来的是交通压力的剧增、资源的惊人浪费(如交通运输设施、人力、燃油、包装)和环境的急剧污染;商品和快递包装由于缺乏有效监管而造成的资源浪费、环境污染以及随之而来的安全隐患。但与此同时,生产商品的工业企业并未因电子商务的繁荣就退出了历史舞台。尤其在我国,由于工业化进程所经历的时间较为短暂,因此曾经西方工业革命时期由于技术落后、规划不合理和管理粗放而造成的触目惊心的环境污染状况当前正在我们国家大规模地蔓延开来。近年来国内高发的水污染、大气污染、土壤污染、食品污染等恶性事件,正是这一状况的集中体现。我们的生存环境正面临着前所未有的挑战和危机。

一方面是工业领域所造成的巨大环境污染(图2),一方面是消费经济领域所造成的资源惊人浪费,这两方面因素的共同作用,就使得经济可持续发展受到严重制约的同时也使得人类生存状况急剧恶化。由此可见,商品的极大丰富和科技的飞速发展并未给人类带来真正福祉。即便是在发达资本主义国家,其环境经过几百年的持续治理已经大有改观,但其建立在消费经济基础之上的发展模式仍然面临着深层次危机。尤为重要的是,随着科技的发展和认识的逐步深入,人们越发认识到,地球作为人类休戚与共的家园,任何一个国家的自然和生态环境都不能“独善其身”,任何一个区域的环境污染也都将直接影响到整个地球生态系统的良性运转,因此人类必须建立起了一种整体的生态观和发展观。

更深层次的反思告诉我们,人类当下的环境和生存危机与我们自身的设计文化密不可分,因此对人类当前的设计文化进行深刻反思就成为当务之急。从现象学的角度来看,我们自身的设计文化不但直接导致了人类生存环境的持续恶化,而且这种设计文化所造就的自然态度和工具理性,把人类生存中更为重要、更为根本的价值感和意义感无情地消解了。从这一角度来看,人类当下的设计文化正面临着一个关键抉择,这决定了人类能否走出当下危机,走上一条可持续的健康发展之路。

在这一方面,传统设计文化的生活世界中正隐藏着一条能使人类当下设计走出深刻危机的可能性路径。传统技艺中正蕴藏着人类生存的深层次智慧。从现象学和布迪厄社会学思想的角度来看,世界不同民族地方设计文化中的传统技艺不但是身体经济学对主体身体结构和动力学特征长期干预和模塑的结果,更是特定设计文化场域对主体习性长期培育的结果,与此同时,这也是主体文化身份的一个逐步建构过程。这一培育、模塑和建构过程的最终结果,不但保证了人类相互之间、人类与自然之间的和谐相处,更保证了文化中的每一个体在生活世界中能寻找到人类生存丰盈的价值感、意义感和归属感。从而使人类走上一条健康的可持续发展道路。

二、设计的文化身份与生活世界中人类存在的价值感和意义感

身份是文化研究领域一个异常复杂的概念,

它通常在个体与群体两个维度上展开。正如斯图尔特·霍尔(Stuart Hall)所言,在个体层面,文化身份的研究通常与精神分析话语中的主体性(subjectivity)概念密不可分;而在群体层面上,文化身份的研究又与民族(ethnic)、种族(racial)和国家(nation)等定位政治(politics of location)概念息息相关。但显然,无论是在个体层面还是群体层面,文化身份都绝非某种固定不变的东西,而恰恰相反,它是一个不断建构的动态过程。芬兰民俗学家劳里·杭柯(Lauri Honko),就把群体文化身份界定为“通过不断的协商把人们联合在一体和归属的现实之中,并且在宇宙中为‘我们建构了一个空间(也把‘我们和‘他们区分开来)的一系列价值、象征和情感”。而从精神分析学和社会学的角度来看,个体的文化身份则伴随着语言能力的习得,在个体人格的社会化过程中被逐步建构起来。雅克·拉康的镜像理论正阐明了这样一个建构过程。与此同时,个体文化身份与群体文化身份并非两个彼此隔绝的领域,布迪厄的社会学思想就把这两个领域有机地统合了起来。他提出的文化资本、习性和場域等概念,正可以对我们思考设计中的文化身份问题提供极富价值的启发。

从设计史的角度来看,世界每一民族的设计文化,其一方面植根于民族群体源远流长的历史传统中,另一方面又与当下每一个体的生活世界密不可分。也就是说,无论是历史还是当下,无论是群体还是个体,设计文化都是文化身份建构过程中一个不可忽略的一个重要推动力量,它参与到了民族和个体文化身份建构的动态过程中。

在当代西方文化史上,世界后现代状况的出现与人类学对他者的发现和深入研究密不可分。正是人类学对他者的发现和深入研究严正挑战和质疑了西方中心主义和逻各斯中心主义。用著名人类学家克利福德·格尔茨(Clifford Geertz)的话说,就是它动摇了西方人的道德自信和智力自信。随着西方中心主义和逻各斯中心主义的道德自信与智力自信的动摇,令人眼花缭乱的后现代主义学说在整个西方当代文化中大行其道。学术研究领域因此源源不断地生产出形形色色的后现代知识。正如利奥塔所言:“后现代知识并非简单的权威工具;它提升我们对差异的敏感性,并且强化我们忍受不可通约性的能力。它的原则不是专家的一致性,而是发明者的形似性。”在后工业时代,伴随着第三次产业革命而来的交通、信息和通信技术的飞速发展,进一步把由人类学家们发起的对于他者的研究、理解和交往推进到了一个前所未有的高度和水平。固步自封、夜郎自大的西方中心主义和逻各斯中心主义再也不能适应全球化的发展浪潮,他者文化在世界不同文化之间的交往过程中,在理论上被抬升到了到了一个与“我文化”同等重要的位置。在后工业时代,“我文化”在与“他者文化”之间的频繁交往过程中,这种交往行为本身也不可避免地被纳入到了“我文化”的身份建构和“协商”过程中。而且尤为重要的是,工业时代造就的工具理性和自然态度的大规模泛滥,在后工业时代不但直接造成了整个自然环境的急剧恶化和资源的枯竭,而且伴随着不同文化间交往过程的推进,不断挤压着文化中风俗习惯、情感、价值、道德和宗教信仰等文化要素的生存空间,造成了主体生活世界中价值感和意义感的普遍丧失。人类生存因此陷入了前所未有的危机。这种危机显然与人类设计文化直接相关,这就迫切需要我们对当下的设计文化展开深层次反思。

生活世界是胡塞尔现象学中的一个重要概念。他把人类对待世界的态度区分为自然态度和科学态度。胡塞尔认为,自然态度催生出了自然科学,它把包括人在内的整个世界存在当作客观的异己之物来加以对待。这种态度进一步催生出了实证主义观念,它认为一切知识,其存在的唯一合法标准即在于可实证性或可检验性,一切与这一标准不相符合的东西就不能称之为知识,将被从知识王国中无情地驱逐和清理出去。在近代,自然科学强有力地推动了工业革命,其决定性胜利不但模塑了人类对待世界(包括人类自身)的自然态度,更使得实证主义观念大行其道,从而从根本上改变了人类社会的价值观。人类生存中更为根本的领域,如情感、价值、道德及宗教信仰等,由于不符合实证主义的知识标准,因此被不断蚕食,被从神圣的知识王国中驱逐出去。与自然态度相比,现象学态度则是一种反思性的态度,它致力于通过反思把我们带回到那个“原始明见性”的未受自然科学实证观念所污染的世界,如其所是地呈现事物在世界中的存在,在这种反思态度中,人类的情感、价值、道德以及宗教信仰等,都有其自身存在合法地位,正是在这个意义上,胡塞尔提出了“生活世界”这一概念。

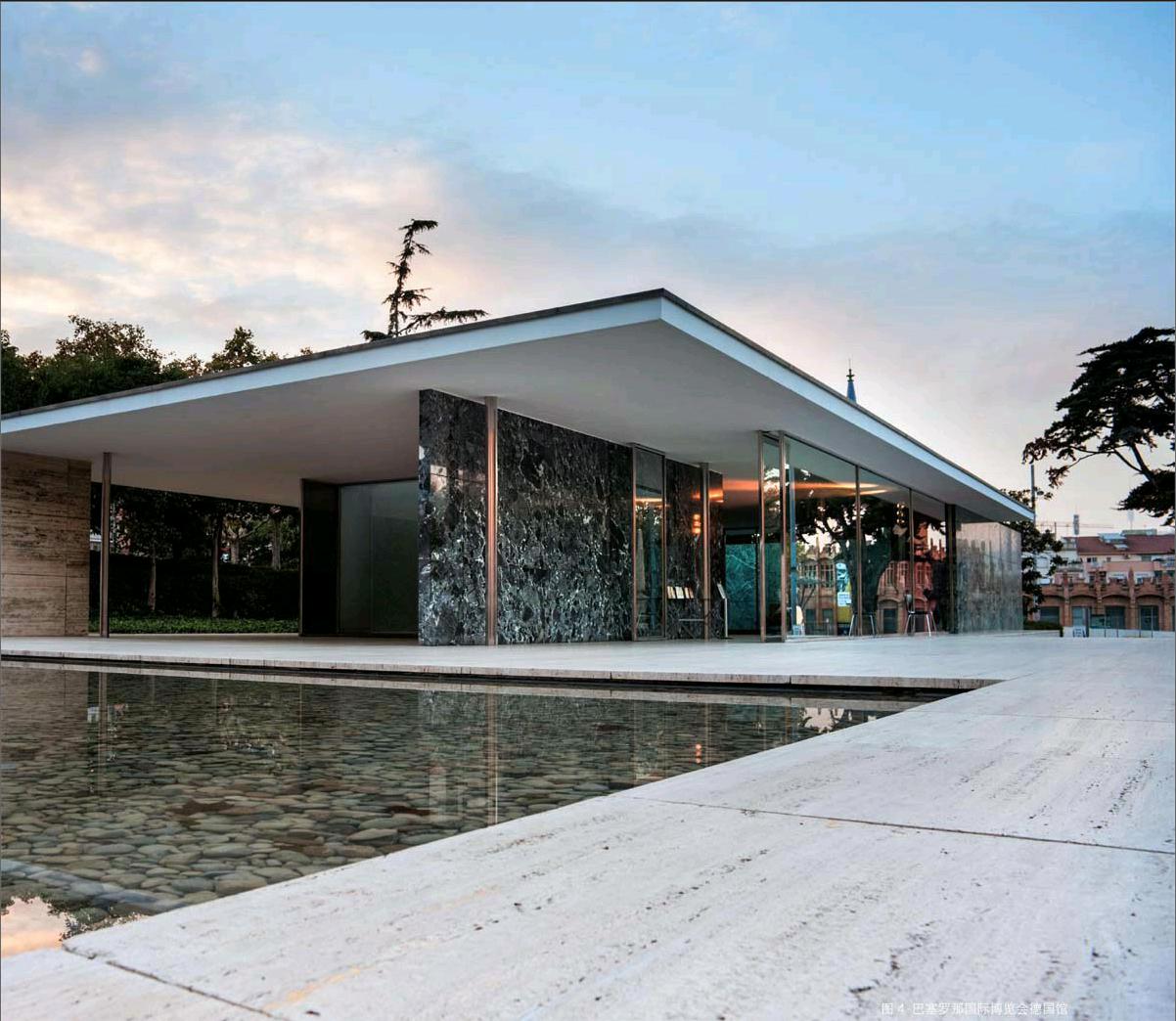

从现象学的角度来看,工业时代的设计正是自然态度在设计领域的集中体现,是自然科学实证主义价值观胜利的又一决定性领域。在工具理性传统浸染和实证主义文化土壤中成长起来的现代设计,集中表现为对新技术、新材料和新工艺的极力推崇,对机械化、规模化生产所带来的高效率和社会富足欢欣鼓舞。这种设计文化景观在工业时代的现代主义设计中随处可见。如纽约的现代艺术博物馆在1934年组织的“机器艺术展”,就“强调简洁的、几何化的、经典的形式,从符号上和物质上适应新材料和现代批量生产技术”。现代主义设计因此倡导一种“机器美学”,勒·柯布西耶(Le Corbusier)就提出,住房是居住的机器,倡导建筑设计的极简原则(图3)。在《明日之城》的“前言”部分,柯布西耶写到:“城市是人类的工具。但时至今日,这种工具已经鲜能尽其功能。城市,已失去效率:它耗蚀我们的躯体,它阻碍我们的精神。城市里四起的紊乱令人深感冒犯:秩序的退化既伤害了我们的自尊,又粉碎了我们的体面。它们已不适宜于这个时代,它们已不适宜于我们。”正是对城市规划现状的极度不满,他才提出“明日之城”理想城市形态规划的乌托邦构想;包豪斯提出设计中“形式追随功能”的主张,其第一任校长、著名建筑设计师密斯·凡·德·罗(Ludwig Mies van der Rohe)还提出“少即是多”的原则(图4),认为“好的设计可以让人一眼看出建筑的用途。将装饰、象征主义和姿态抹掉,留下的便是纯粹的骨架:质地、颜色、重量、比例和轮廓”。这种对新技术、新材料和新工艺的推崇,对理性、秩序、功能、效率和批量化生产的极度推崇,就构筑起了西方工业时代设计文化的独特景观。

在工业时代的设计文化中,由于对功能、技术、效率、秩序的狂热追求,设计中的装饰、美学风格、触感甚至舒适性体验等都在很大程度上被忽略了,这就造成了设计对人类生存更为根本的价值、道德、情感体验、宗教信仰以及与这些要素相伴而生的风俗习惯等文化要素之生存空间的致命挤压和根本性忽略。

在当下,异彩纷呈甚至光怪陆离的“他者文化”伴随着第三次产业革命带来的交通、信息和通信技术的飞速发展而以前所未有的广度呈现在每一个“我文化”之前。“他者”的设计文化在理论上获得了与“我”的设计文化同等重要的地位。面对异彩纷呈而又光怪陆离的“他者文化”,“我”产生了对自身文化进行反思的冲动,这种反思不断加深着“我”对自身文化身份的危机感和焦虑意识,于是文化归属和文化认同的迫切性就被提升到了前所未有的高度。这也正是人类对自身生存中价值感和意义感被无情消解而产生的一种深层次焦虑的集中体现。深陷危机和焦虑中的人类,急切地渴望重新回到那个情感、价值、道德以及宗教信仰等都有其存在之坚实根基的、未受自然科学实证主义观念所“污染”的那个“原始明见性”的生活世界。

三、设计向生活世界的回归

毫无疑问,人类企图重新回到那个完全未受实证主义观念“污染”的、“原始明见性”的生活世界,并非倡导今天的设计文化完全放弃先进的科学技术和工艺而回复到传统的手工艺制造。这是典型的乌托邦主义和历史还原论,在现实语境下不但完全不具備可操作性,而且是根本上的逆潮流而动,将被历史无情抛弃。通过对设计文化进行反思,我们的目的是在人类当下乃至未来设计中以增加对审美、情感、道德、宗教信仰乃至风俗习惯充分尊重的方式,来在设计文化中追求人性尊严和人类生存的价值感和意义感,从而回复到人类本真的生活世界。

在为这一伟大使命而奋斗的历程中,我们显然任重而道远,涉及的问题更是千头万绪,可能会遭遇的困难也不胜枚举。但有一点无疑是可以肯定的:这是一条正确的道路,而且从某种意义上说也是人类能够继续生存和发展下去的唯一道路。

现实地看,我们确实可以从对地方设计文化中传统技艺的深层次反思中,寻找到如何对待科学技术、自然环境与人类自身之间关系的深层次答案,从而启示我们如何在生活世界寻找到人类生存的价值感和意义感。在后工业时代,作为对现代主义设计一味追求功能、效率、理性和秩序的一种反动,后现代设计越来越关注设计物品的语境性特征,越来越关注地域文化中设计物品使用者独特的审美、情感、道德伦理和风俗习惯等人性化诉求。这与工业时代的现代主义设计比较起来无疑是一种巨大进步。罗德岛设计学院自由艺术系主任丹尼尔·卡维基(Daniel Cavicchi)在谈罗德岛设计学院的培养目标时就指出:“设计师为特别的人群、地域、和状况制造物物品,他们研究其品质和意义以便他们的设计成为最具关怀性的物品。”

传统设计由于生长于地方特定的文化情境中,该文化中的风俗习惯、审美风尚、道德和宗教信仰等文化要素,在每一设计物品中都打下了其深深的烙印,该文化中的每一个体因此也都能够在这种设计物品的使用和消费过程中自然而然地获得丰盈鲜活的情感和价值体验。生存的价值感和意义感正是在这种体验中得以被确证和升华。也正是从这个意义上说,地方的传统设计文化显然已经异常活跃地参与到了后工业时代主体文化身份的建构过程中。这种建构对于缓解工业时代人类生存价值感和意义感的消解而带来的危机和焦虑无疑将起到别的文化要素不可替代的重要作用。

更具体地考察,地方设计文化中的传统技艺是一种典型的具身性知识,这种“具身”表现在两个方面:其一,这种技能并非现代化工业生产条件下机械化、精确化和标准化的操控模式,而是一种与人类身体高度融合的身体习惯和技能操控模式。其结果是,在产品设计和制作过程中,设计师的个性、能动性和创造力都得到了极为鲜明、充分地体现。其二,这种技能的具身性还表现在特定文化中的审美习尚、道德伦理、宗教信仰和风俗习惯等文化要素在产品设计过程中的大量融入。其结果是使得该文化中的个体更容易从对这些设计物品的使用和消费过程中获得丰盈鲜活的审美和情感体验,更能够从中追寻到人类存在的价值感和意义感,从而最终获得文化身份的认同和再建构,真正寻找到归属感和认同感,回复到人类生存更为本真的生活世界。这种回复和追寻与人类当下高度发展的科学技术和生产工艺非但不相矛盾,我们反而可以充分利用这些强有力的因素,服务于我们当下的设计实践。在标明自身文化身份并从自身文化中寻找到认同感、归属感的同时,也尊重进而欣赏“他者文化”中的设计文化,从而强有力地促进和推动不同设计文化之间的深层次交流。

文化身份作为公民身份的一个重要维度,它是公民在参与到特定社会的经济、政治和文化等子系统的相互协作过程中逐步培育和建构的结果,“它不是一蹴而就的,必须在生活世界中得到维护和培养”。从布迪厄社会学思想来看,在特定的地方设计文化中,传统技艺是一种高度的具身性知识,在长期的设计、生产、使用和消费实践中,这种具身性知识正是在特定场域中,文化资本及各个文化资本要素之间长期斗争、协商和培育的结果,这种斗争、协商和培育最终造就了该文化中每一个体独特的习性。它携带着丰盈的地方性知识,它包括前文分析中所指出的特定地域文化中的审美习尚、道德伦理、风俗习惯、宗教信仰等极为丰富的文化要素。与此同时,从新现象学创始人赫尔曼·施密茨的观点来看,设计师和消费者习性在特定场域中,诉诸文化资本的斗争、协商和培育的过程,也是主体身体经济学结构和动力学特征的形成和模塑过程。设计物品以诉诸人类身体情感氛围的方式,对主体身体的结构和动力学特征进行干预和模塑。正是在这一干预和模塑过程中,特定文化中的审美习尚、道德伦理、风俗习惯、宗教信仰等文化要素,在主体和设计物品之间不停地相互渗透和相互影响。主体人格、群体文化(包括设计文化)正是在这种相互渗透和相互影响中得以不断培育和生成。沉浸于这一设计文化中的每一个体,也就自然都能从这种文化中寻找到有着坚实根基的人类存在的价值感和意义感。这也正是人类生存中最本真的生活世界。从这一层面上看,设计向生活世界的回归向我们展示了一幅充满希望的人类未来发展的美好图景。

鲁道夫·P·梅霍尔的《手艺中国:中国手工业调查图录》(图5)就以令人叹为观止的严谨和求实精神,为我们展示了前工业时代中国自然经济语境中一幅设计文化的全景图。书中对二十世纪早期仍活跃在中国大地的基本工具和农业、交通、制衣、建筑、运输等工具事无巨细的纪实性描述,不但能够引发我们对于人与自然、资源、环境以及人与人之间关系的深层次思考,而且透过这些描述,我们能够深刻领悟到中国传统技艺中所蕴藏着的中华民族深层次的、卓越的生存智慧。

可见,在地方设计文化的传统技艺中,正蕴藏着使得人类摆脱当下危机的深层次智慧,那是人类生存中最为丰盈的价值感和意义感得以生长的沃土,这正是我们当下后工业时代设计文化中极为稀缺也最为迫切需要的。我们当下的设计文化,正应该在设计实践中,努力追寻人类生存中更为根本的价值感和意义感,从而实现人类设计向生活世界的真正回归。