汉画中的神仙世界

□刘辉 刘玉

汉画中的神仙世界

□刘辉 刘玉

本文所研究的汉画,主要是指汉代祠堂和墓葬画像及其内容所象征的世界。汉画像内容极为丰富,从表面上看,有反映人间社会生活的楼阁人物、车马出行、宴饮百戏以及神仙世界等;专家学者们过去对此进行了分类、研究,提出天上世界、人间世界、鬼魂世界等不同看法。但是笔者通过考察文献资料、汉代画像和考古资料后认为,整个祠堂、墓葬画像内容真正展示的是汉代人对死后升仙的表达,即这里全部象征了神仙世界。

汉代画像 死后升仙 神仙世界

人的生命是短暂的,当面对将来的死亡而感到恐惧时,引发了古人对生命延续的追求,寻觅、幻想各种长生不老的神药良方。因而,神仙思想应运而生。而远古的灵魂不死观念,则成为汉代人死后升仙思想的源头。这是两个完全不同的途径,一个强调长生不老;另一个表达的是死后重生,但二者殊途同归,进入的却同是幻想中的神仙世界。

汉画中的内容很丰富,有庄园、宴饮、神仙等,专家学者们对此进行过分类和研究。比如,信立祥先生把汉画分为四类:天上世界、仙人世界、人间现实世界和地下鬼魂世界[1];李发林先生分为反映社会现实生活、描绘历史人物故事、图画祥瑞、神话故事和描绘自然景物四类[2];王建中先生分为“人间和冥间两部分,生产、生活、故事、神话、天文、符瑞、图案七大类”[3]。总的来说,汉画世界被专家学者们分为仙界、人间或阴间。

笔者认为,无论是祠堂还是墓葬,仙人形象屡见不鲜,但艺匠刻画这些神仙的主旨不是为了表现神人自身,而是利用他们的神的属性,给整个画像世界贴上仙界的“标签”;并且,许多的神或神话,其本质都是顺应时代和某种特殊需求而创造出来的。艺匠是以图画(画像)的形式,为墓主营造了一个各种象征性的生活场景和未来世界,这个世界就是人们梦寐以求的神仙世界,并且是死后仙界。

要解答这个问题,就要先了解汉代艺术创作的原则。艺匠在祠(墓)刻画的繁多内容,应具有其刻画目的和总体设计。那么,这些内容刻画的意愿是什么?不同时空的内容是否有区别?汉画中的有些构图和表达的方式也许不是很直观,也不一定符合现代的思想观念,所以我们难免有时代隔阂。过去人们只是粗线条认识到汉画中存在神仙和神仙世界,却没有对其进行深入探究。因而导致我们过去只是“发现”了事物的表象,并且这个“发现”是把今人主观的“理解”强加于了古人。因此,如何还原汉代画像创作的思想、目的,是我们需要讨论的问题。

以祠堂画像为例。祠堂画像中,通常是在两侧壁顶部刻画仙界,下部刻画社会生活场景。以往人们大多认为仙界主要局限于顶部,却没有弄明白上部神人设置于此的真正作用和艺匠是以何种形式在汉画中表达神仙世界的。因而,导致顶部神仙内容与下面生活场景产生“脱离”。假如我们转换一个角度审视这个仙界时,就会发现这是一个现今未曾认清,而在汉代却是真实存在的构图形式;角度变了,事情自然就会发生变化。

图一 安徽宿州褚兰镇宝光寺出土的汉代祠堂建筑构件上的汉画

汉代神仙思想表现在两个方面:生前追求的长生不老的神仙世界和死后升仙的神仙世界。并且,不同位置布置的神仙画像还存在一定区别:当把神仙图画在人间建筑上时,反映的是人们生时进入仙界的幻想;刻画在丧葬建筑上时,表现的则是也只能是死后升仙的象征。就是说,神仙世界被刻画在不同“语境”下,其意义将随之改变。而拥有并进入西王母、东王公的世界,无疑是人们苦苦追求的最终归宿。这个仙界则包含了象征整个宇宙的祠堂山墙、后壁、屋顶(包括龛室)的整座建筑画像。

比如安徽宿州褚兰镇宝光寺出土的两块汉代祠堂建筑构件(图一)。根据其为同一出土地、内容和尺寸,可以认定它们是同一祠堂的东西山墙。两个山墙顶部分别刻画了东王公、西王母等。为什么要刻画他们?研究者认为这里是仙界,这一点毋庸置疑。于是,人们简单地认为仙界仅局限于此小区域。这却是误解了古人的智慧和用意,是一种狭隘的理解。对于这种现象,我们应当拓展一下思路与视野,就会发现另外一个完全可能存在的事实,那就是这个区域内容的刻画和设置,不仅表明此处是仙界,而且象征了整个祠堂内容、场景均为仙界。这是汉代美术中大量运用的、象征性艺术表现手法之一。

要证明这个观点,还要从西王母、东王公说起。西王母、东王公被刻画在顶部有三个方面的原因:其一,是儒家思想的要求。他们是祠堂仙界最高统治者,最为尊贵,因而高高在上。其二,他们不仅是神仙的标志,更是祠堂的整个环境都处于仙界的最具代表性的标志和象征。其三,汉代儒家的阴阳五行思想炽盛,对社会影响深刻。儒家认为宇宙是由阴阳二气构建,相生相克。以致二者被赋予了男女、阴阳、东西、天地、仙界和宇宙的概念。因此,西王母居于西山墙,为阴;东王公居东山墙,为阳,这成为皖苏鲁地区山墙基本固定的模式。

我们还知道,艺匠每刻画一种物象都不是随意的,都有着当时艺术创作的指导思想和作用。以往或许是因为人与神的不同概念及画面之间的纹饰带而影响了人们的思维,抑或因祠堂画像布局的表象让人们产生了错觉,以致没有认识到上下画面之间存在的密切关系,而使我们把人与神之间划分了泾渭分明的界限;更没有考虑到过去所谓的“现实世界”,表达的其实是仙界中的“人间景象”。世间盛传西王母有不死之药,人们于是想到了只有到达那里才能得到它,实现长生之梦。正是通过顶部刻画的西王母、东王公,才能表达出祠主已经身处神界且过着神仙般生活。假如把神、人场景看作两个世界,则割裂了上下内容之间的内在联系,无法展示也违背了汉代人本来的意愿。

象征性的表现手法在汉画中运用得极为普遍。如在车马队伍旁刻飞鸟或树木,象征这里处于野外;刻画鱼、划船者等,表明这里是河流;阙,不仅是宫室、大门的象征,也是仙界天门的表达。可以说,汉画中象征性的手法很丰富,并且手法、形式多样。

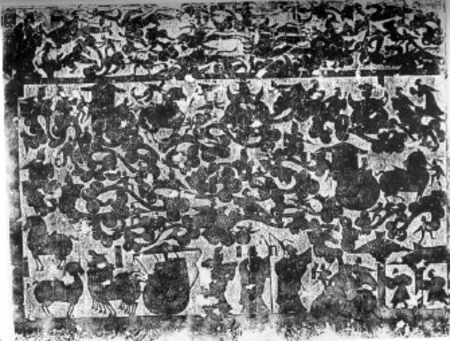

我们还可以参照结构相对完整的同一祠堂里的各种社会生活画面,来印证这个观点。如山东嘉祥武氏祠前石室(图二),其中有祠主出行、宴饮和百戏等许多内容,表现了祠主不同的社会生活场景。尽管这些内容分布在各个墙壁,或者是在同一壁面而不在同一格,但人们仍能够理解这些画面都是有着相互联系的有机整体,而无人怀疑这些内容是处在不同的世界。同理,东西壁顶部的仙境,也应当与下面的生活内容同样看待和理解;不能把相同的布局、意义,赋予不同的标准、含义。即,艺匠是以神仙世界为象征性,以现实性生活为蓝本,描摹了祠主进入仙界后的各种生活状况,因而出现亦仙亦人间的状况。

通过大量的事实和不同的现象,能够证明过去人们所谓的“现实社会生活”的观点有误;却更符合仙界特征。武氏诸祠后壁,如武梁祠、前石室与后石室小龛后壁的庄园图中[4],均有羽人飞临;这些屋顶和阙顶都有神人或兽托举(现实中是没有这种情形的)。这些情景充分说明这里是仙界,类似情形在当地及相邻地区祠堂也表现得很突出。如蒋英距先生复原的宋山4个汉代祠堂[5],东西壁均刻西王母、东王公。其中1号、2号、4号祠堂后壁的楼阁上都有羽人,楼顶是由二个神人托举,其中的神人在伸手取一串枣。二楼里,侍者献的食物是一串枣和一碗泉水。而《嘉祥汉画像石》中,众多画像里献给西王母的食物也是如此;汉代的铜镜铭文也常有:“上有仙人不知老,渴饮玉泉,饥食枣。”《汉书·郊祀志第五下》:“置脯枣,神人可致。”祠堂仙境不是嘉祥的发明,其他地区同样如此。1991年山东平阴试验中学发现的晋墓[6],共出土12块汉代祠堂后壁画像石。其中1号石下格阙的左方有异兽和玉兔捣药。江苏徐州洪楼祠堂的屋顶石画像中[7],表现的也是祠主进入仙境后的景象。可以进一步佐证的是,山东长清孝堂山石祠隔梁画像刻画有日月星辰,其目的就是为了表明这里是天空,亦即仙界。这些内容更具体想表达什么世界?武氏祠“后石室第二石”就给出了有趣的图说[8]:画面下格的右边,由坟墓(阴间)飞升的墓主夫妇正乘车进入西王母、东王公的仙(天)界,直观地展示了这里是死后仙界(图三)。

图二 山东嘉祥武氏祠前石室汉画

图三 山东嘉祥武氏祠后石室第二石汉画

如果单从祠堂画像来谈神仙世界似乎有些片面,我们还可以从墓葬画像石、壁画和随葬品中寻找答案,极其丰富的内容、物品与祠堂画像相互印证。

其一,表现在墓葬画像。如河南唐河针织厂汉墓[9],墓中刻画了大量的仙人神兽等神仙世界,神仙思想极为浓厚。洛阳卜千秋西汉壁画墓,描绘了墓主卜千秋夫妇死后在持节方士的引导下,分别乘龙、凤向着西王母、东王公的仙界飞升(图四)。周到先生在总结河南的汉画时说:道家迷恋羽化升仙的题材占有相当大的比重,这与汉代人们信仰灵魂不灭的思想有关,其同汉武帝在甘泉宫让画工画升仙图的用意一样,是想让死者驾驭着飞廉、应龙等升仙[10]。四川南溪县郊长顺坡的一石棺画像,刻画了墓主在方士的引导下到达西王母身边。顾森先生认为:“由于有了这幅情节连贯的升仙图,许多省略了部分情节而使画面有了缺环的神仙图就能识别出来。例如两个人(多为一男一女)、一匹马、西王母;一个人、半开门仙童;一个人、一个持节方士、西王母,等等图像,都可以理解为亡故的人来到西王母身边成了仙”[11]。巫山县出土的铜牌饰上,双阙之间有“天门”榜题,其旁坐着西王母[12];简阳鬼头山一石棺的阙旁也题刻“天门”[13]。形象地说明了天界与仙界是一体的。据学者研究,巴蜀地区汉画主要出现在东汉晚期[14]。罗二虎先生认为:四川、重庆等地画像“渊源于中原地区的汉代画像”,[15]且该地“在已经发现的所以画像石棺中,以表现仙境与升仙的画像占绝大多数。”[16]巴蜀汉画主要表现为死后升仙的原因,是因为随着内地人的迁徙,而把当地流行的坟墓画像艺术和死后升仙思想带到了四川。其二,表现在丧葬用品方面。我国西南地区出土的东汉钱树,上有西王母等,为升仙思想的表达。博山炉上常有峰峦、野兽、羽人等,“反映出东汉时神仙思想之泛滥”[17]。汉代皇帝、王侯使用的玉衣,以及常见以玉塞九窍(如口含之蝉、鼻塞、耳塞)等,使用它们的目的如同《抱朴子》所说:“金玉在九窍,则死人为不朽。”保持尸体不腐的目的,就是为了死后再生。江苏徐州狮子山楚王陵出土有玉棺、金缕玉衣,“这是汉代人相信玉棺和玉衣一样,能使死者尸体不朽,灵魂升天思想的反映”[18]。《风俗通·正失》记载:传言汉明帝时尚书郎王乔任叶县令,后来天上掉下一个玉棺。王乔说天帝召见我,就睡在了玉棺里。此外,湖南长沙马王堆1号汉墓的女墓主是以使用某种溶剂而使尸体至今保存较为完好,目的仍然是为了死后重生。

图四 河南洛阳卜千秋墓主室顶部壁画摹本

汉墓帛画的功能是引魂升仙。马王堆1号墓帛画,中部女墓主正在飞升,上方有天门、日月等,天门和日月象征了仙(天)界,描绘了女主人死后升仙的景象。马王堆3号墓帛画,表现的则是男主人升仙的情形。山东临沂金雀山帛画和甘肃武威磨咀子帛画,“表明墓主生前未竟心愿是死后到达海上仙山琼阁”[19],汉代出土的其他许多文物也都表现出这种强烈欲望。

尽管有些祠堂、墓葬中没有刻画仙人,但通过大量汉画与结合当时的愿望等综合考察,证明这个世界也并非“现实世界”或阴间,同样象征了仙界。就是说,所有的画像所表达的意愿应是同步的。

汉画的死后升仙观点,是建立在笔者提出“主格论”的基础上的[20]。因为汉画是为墓主服务的,却不是为神仙服务的。神仙世界如同乐舞、百戏等一样,是为墓主服务内容中的一部分;只有持这样的观点,才符合汉画创作的宗旨和愿望。

这些不同载体、不同形式存在的神仙内容,证明汉代死后升仙现象不是孤立的,而这种现象则源自于现实社会。据《史记·孝武本纪》记载,汉武帝好神仙,期盼神仙降临,于是“文成言曰:‘上即欲与神通,宫室被服不像神,神物不至。’乃作画云气车,……其后则又作柏梁、铜柱、承露仙人掌之属矣。”大量记载了汉武帝好神仙的各种事迹。在统治者强烈升仙欲望地影响下,民间的神仙思想盛行。如《汉书·哀帝纪》记载,建平四年,“关东民传行西王母筹,经历郡国,西入关至京师。民又会聚祠西王母”。记载了涉及范围广泛的祭祀西王母活动。大众祭祀西王母,是因她掌握着不死药。如《淮南子·揽冥训》说:“羿请不死之药于西王母。”《说文》中对“仙”解释说:“仙,长生迁去也。”在文学上,也表达了相同的梦想,如汉乐府诗《长歌行》:“仙人骑白鹿,发短耳何长?导我上太华,揽芝获赤幢。来到主人门,奉药一玉箱。主人服此药,身体日康强。发白复还黑,延年寿命长。”

由于人们生前期盼神仙,死后追求升仙也就顺理成章。死后成仙途径大概有两种:一是尸解,亦称化解、化去;二是利用某种物质作为媒介,如用玉器、药物等保存尸体,以便获得重生。方士或道家认为,人得道后可遗弃肉体而仙去;或不留遗体,只假托一物(如衣服、剑)遗世而升天。资料显示,死后升仙思想至迟在汉武帝时就已经出现了。如《史记·武帝本纪》记载,长陵附近一位女子去世后常常显灵,民众及武帝的外祖母就都去祭祀她。武帝即位后把她放在宫中供奉祭祀;还听见她说话,却没有见到其形象。《汉书·郊祀志》:“(李)少君病死。天子以为化去不死也。”葛洪曰:“按《仙经》云:上士举形升虚,谓之天仙;中士游于名山,谓之地仙;下士先死后蜕,谓之尸解仙。今少君必尸解者也。”《后汉书·王和平传》中说,王和平死后葬在东海,“后弟子夏荣言其尸解”。李贤等注曰:“尸解者,言将登仙,假托为尸以解化也。”王充《论衡》中反复驳斥时人所谓的尸解,这也从另一侧面证明当时这种观念很普遍。《论衡·道虚篇》还说:“淮南王刘安,坐反而死,天下并闻,当时并见,儒书尚有言其得道仙去。”等等,足以证明汉代死后升仙思想的盛行。这种社会普遍的追求,自然会深刻地折射到丧葬领域。

究其原因,当世人长生无门,与神仙无缘,在生命终结时不得不寄托于“来生”。因此尽管各地祠堂或墓葬主人的身份、地位与思想观念存在诸多不同,但其上的画像都表现出了惊人一致的升仙梦想。古人虽然力图通过画像世界建立一个“符合逻辑”的“未来世界”,然而这个“逻辑”却又很难经得起严格地推敲,以致矛盾重重;甚至艺匠自己也无法圆满处理这个矛盾而又美丽的谎言。

综之,祠堂、墓室画像与壁画、帛画等异曲同工,甚至包括充满了神仙属性的丧葬品,都有一个共同的主旨——展示了死者已经实现死后升仙。

[1]信立祥《汉代画像石综合研究》,62页,文物出版社,2000年。

[2]李发林《山东汉画像石研究》,25页,齐鲁书社,1982年。

[3]王建中《汉代画像石通论》,386页,紫禁城出版社,2001年。

[4]朱锡禄《武氏祠汉画像石》,山东美术出版社,1986年。

[5]蒋英炬《汉代的小祠堂》,《考古》1983年8期。

[6]乔修罡、王丽芬《山东平阴实验中学出土汉画像石及相关问题》,《中国汉画学会第十届年会论文集》,湖北长江出版社、湖北人民出版社,2006年。

[7]徐毅英主编《徐州汉画像石》,图33,中国世界语出版社,1995年。

[8]朱锡禄《武氏祠汉画像石》,图30,山东美术出版社,1986年。

[9]周到、李京华《唐河针织厂汉画像石墓的发掘》,《文物》1976年6期。

[10]周到《河南汉代画像研究》,5页,中州古籍出版社,1996年。

[11]顾森《秦汉绘画史》,192页,人民美术出版社,2000年。

[12]内江文管所、简阳县文化馆《四川简阳县鬼头山东汉崖墓》,《文物》1991年3期。

[13]赵殿增、袁曙光《“天门”考——兼论四川汉画像砖(石)的组合与主题》,《四川文物》1990年第6期。

[14]蒋英炬、杨爱国《汉代画像石与画像砖》,148页,文物出版社,2001年。

[15][16]罗二虎《汉代画像石棺》,256页,巴蜀书社,2002年。

[17]孙机《汉代物质文化资料图说》,362页,文物出版社,1990年。

[18]李银德《汉代的玉棺与镶玉漆棺》,《两汉文化研究》(第三辑),48页,文化艺术出版社,2004年。

[19]同[11],84页。

[20]刘辉《汉画像主格论》,《汉画新释》,1~14页,河南大学出版社,2012年。

(作者工作单位:刘辉,安徽省萧县金寨文化研究会;刘玉,安徽省萧县公安局)