设计有价值的操作活动,发展空间观念

张文兵

摘 要:发展空间观念离不开操作活动。有价值的操作活动,能激发学生的内在需要,使其产生操作的积极情感。有价值的操作活动,能在操作中结合想象,能让学生关注操作背后的数学内涵,主动将知识从肤浅走向深入。有价值的操作活动,能将积累的感性经验内化为理性认识。

关键词:空间观念;操作活动;想象

前不久参加一次教研活动,一位教师执教《长方体和正方体表面的展开图》,下面是其中的一个片段:

【案例1】

师:把一个正方体,沿着有红线的棱剪开,就可以得到正方体的展开图。你也想试一试吗?

学生操作。

师:我们将正方体沿棱剪开,得到的平面图形就是正方体表面的展开图。

师:如果沿其他的棱剪开会得到怎样的展开图呢?自己试一试吧。

学生操作。教师将不同的展开图陆续展示在黑板上。(一共3种)

师:同学们都剪完了,还有不一样的吗?

师:其实,正方体还有其他的展开图。(师将其他8种展开图展示在黑板上)

师:能把这些展开图分类吗?

学生面面相觑,课堂鸦雀无声。

师:我们可以把这11种展开图分成4类。

课件出示分类情况。

……

思考:

《长方体和正方体表面的展开图》是苏教版数学六年级上册的教学内容。案例1是例3的教学,学生将正方体沿棱剪开得到展开图,并在教师的引导下完成展开图的分类。课堂上,学生操作得十分“热闹”。然而,这番“热闹”的场景引发了笔者的思考。

1. 教材意图是什么?

传统的教材中,立体图形的展开图没有作为一个单独的内容进行教学,只是在教学表面积时,作为一种理解表面积意义的方式简单介绍一下。为什么新教材要将其单列为一课时呢?有研究表明,三维图形与二维图形的相互转化是培养学生空间观念的主要途径。《数学课程标准》也把几何体与其展开图之间的转化作为空间观念的一个内容,把能进行这些转化作为空间观念的一种表现。因此,例3的教学,是让学生通过操作活动,在经历由“体”到“形”的转化过程中获得空间观念的发展。

2. 这样操作有效吗?

案例1中,教师提供足够的时间和空间,让每一位学生都能动手操作,说明教师十分重视让学生在操作中获得对知识和方法的理解。可是,实际效果如何呢?从课上学生的表现可以看出,他们对展开图的认识是零散的,没能建构清晰的表象,导致不能有效地调动表象展开想象,进而在判断平面图形能否折叠成正方体时只能依赖折纸。这是什么原因呢?仔细分析学生的操作,就会发现,两次操作只是简单、随意地让学生“做手工”,没有明确的目的和方法的指导,也没有理性的思考和有效的交流。这样,必然不能帮助学生建构知识、深化认识,更谈不上数学能力和空间观念的发展。

3. 剪不出来怎么办?

正方体的展开图按照图形的特点可以分成4类,共11种。即:6种“1-4-1型”,3种“2-3-1型”,1种“3-3型”和1种“2-2-2型”。仅通过学生的操作,很难把这些类型的展开图都“剪”出来,那该如何处理呢?曹培英教授指出:在小学,空间观念以空间表象为主要表征形态,也包括一定的命题表征,并涉及空间知觉与初步的空间想象。①探索正方体的11种展开图,有利于提升学生的空间知觉,丰富学生的空间表象。观察、比较不同的展开图,发现它们之间的联系,是训练学生空间想象能力的重要途径。因此,教学中应选择合适的方式,使学生认识正方体的各种展开图。

基于这些思考,笔者进行了下面的教学实践。

【案例2】

1. 问题导入

师:今天老师给大家带了一个礼物,礼物就装在这个正方体的纸盒里,现在想把礼物拿出来,又不想将盒子弄坏,有什么办法吗?

生:可以剪开前面的3条棱。

师:这个方法不错,就这么剪。(教师剪开,发现里面什么也没有)

师:老师跟你们开了一个玩笑。尽管盒子里没有东西,但今天我们就要利用正方体的盒子学习很有用的知识。想学习吗?

生:想。

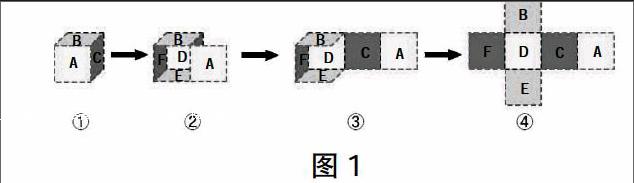

师:细心的同学可能已经发现,盒子里面写着字母。(教师按照图1剪开)

师:为了方便研究,我们就用这些字母来表示每个面。

师:我们将正方体沿棱剪开,得到一个由“6个面”连接的平面图形,这就是正方体表面的展开图。

2. 剪展开图

师:正方体表面的展开图还会有其他不同的形状吗?

生1:六个面连在一起的形状很多,肯定不止这一种。

生2:我觉得如果沿其他的棱剪开,得到的展开图可能会不一样。

生3:是的,如果按图1中的②先剪开E和F连接的棱,再剪开F和D连接的棱,得到的展开图就不一样了。

师:你们的猜想对吗?正方体除了这个展开图,还有其他形状的展开图吗?让我们带着问题去剪一剪。先看操作建议:

(1)沿着正方体的棱剪,但不能剪散。

(2)把A面当作前面,B面当作上面,固定正方体的位置,不要随意转动。

(3)边剪边想象,并用小正方形把想象的展开图拼出来。

(4)剪的过程中,如果发现原来摆的展开图不对,及时调整。

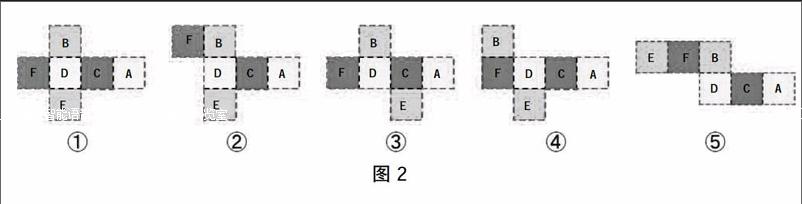

学生先想象再操作,教师巡视,将不一样的展开图(如图2)展示在黑板上。

3. 建立联系

师:图2中的这些图形有什么相同和不同的地方?

生1:五个图形D、C、A都连在一起,其中①③④中F、D、C、A连在一起。

生2:①②④中E的位置一样,都和D相连,在它的下面。

生3:①②③⑤中B的位置一样,都和D相连,在它的上面。

生4:①中F和D连接的棱没有剪开,②中F和B连接的棱没有剪开,这两个展开图只有F的位置不相同。

生5:③和④中B和E的位置不相同,因为③是B和D连接的棱没有剪开,E和C连接的棱没有剪开,而④是B和F连接的棱没有剪开,E和D连接的棱没有剪开。

生6:我发现图2中的展开图都剪开了A和B、E、F连接的棱,所以A的位置都相同。

师:能发现展开图的这么多联系,真了不起!

4. 补充展开图

师:正方体还有其他的展开图吗?

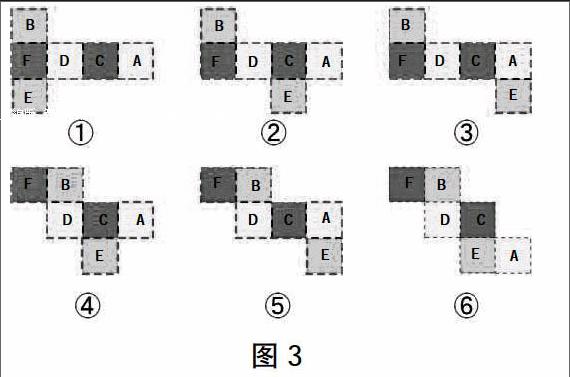

生:我觉得还应该有其他的展开图。例如,图2中的②剪开E和D连接的棱,不剪E和C连接的棱,那展开图中E就在C的下面(如图3中的④)。

师:是这样吗?我这边正好有这么一张图,谁来折折看,检验他的说法。

师:正方体的展开图的确还有其他的类型。(出示图3)

师:这些图形能折回正方体吗?先想象着折。

学生想象。

师:都能折回吗?从学具袋里选出这些图形折一折。

学生活动。

5. 分类

师:这么多的展开图,能给它们分类吗?

生1:我把图2中的①②④和图3中的①②③分成一类,把图2中的②和图3中的④⑤也分成一类,然后剩下两个分成一类。

生2:我觉得剩下的两个应该分成两类,因为它们很不一样。

师:我们就把这些展开图分成四类。

……

反思:

学生参与操作活动,在“动手做”的过程中积累基本活动经验,是发展空间观念的有效方式。因此,设计有价值的操作活动是发展空间观念的关键。那么,如何设计有价值的操作活动呢?通过教学实践,笔者对这个问题有了一些的认识。

1. 操作前,问题驱动,明确意图

有价值的操作活动,应该激发学生的内在需要,让学生带着明确的意图操作,使学生产生操作的积极情感。在操作之前,让学生思考:“正方体还会有不同形状的展开图吗?”一方面,调动学生的已有经验与新知对接,为进一步学习提供有力的操作经验与想象经验的支撑。另一方面,明确操作重点,使学生意识到操作的目的不只是要剪出一个展开图,而是怎样剪能剪出不一样的展开图,促使学生每剪一刀,都要思考“这条棱能不能剪?剪了之后会不会不一样?”这样设计,让学生内在的需求和积极的思考点燃了操作的热情,在明确意图的指引下获得了更丰富、更深刻的认知体验,发展了空间观念。

2. 操作中,结合想象,深化认识

想象是学生学习“图形与几何”领域知识的重要方法,在操作中结合想象,能让学生关注操作背后的数学内涵,主动使经验从肤浅走向深入。操作时,学生根据剪的情况想象展开图的样子,是在运动中想象,促使学生排除操作中的干扰因素,专注于发现正方体的面的运动规律,并根据发现的规律主动展开想象。这样“想象——操作——再想象”的过程是发展学生动态形象思维的重要依托。同时,以想象制造的认知冲突引发操作,又以操作制造的认知冲突展开新的想象,随着操作的不断深入,学生的思维逐步深化,建立的表象逐渐具体、生动,空间想象能力得到有效提升。

3. 操作后,交流内化,提升经验

学生在操作中积累了丰富的感性经验,需要通过交流将这些经验内化为理性认识。剪出了不同的展开图后,笔者没有急于出示其他的展开图,而是让学生交流是怎样得到这些展开图的。在经验的分享和碰撞中,学生发现了展开图中“面”的位置与剪开的“棱”的关系,不仅深入理解了剪开不同的棱会得到不一样的展开图,还能想象出剪开这些棱会得到怎样的展开图。在此基础上,出示其他的展开图并分类。这样,学生头脑中建构的展开图的表象彼此相互联系,成为一个结构化的整体,积累的由“体”到“形”转化的经验更加丰富、深刻,空间观念就在潜移默化中得到发展。

总之,发展空间观念离不开有价值的操作活动。教师要提供足够的时间和空间,使学生在活动中体验、感悟、思考、积累、内化,不断将感性经验上升为理性认识,让空间观念在知识的习得和能力的发展中得到提升。

数学教学通讯·小学版2016年11期

- 数学教学通讯·小学版的其它文章

- 在“度”与“悟”中把握数学教与学的真谛

- 慢教学,让数学课堂“静待花开”

- 以《鸽巢问题》为例浅谈教学中渗透数学思想方法