开发区设立、产业政策与企业出口

——基于二元边际与地区差异视角的实证研究

沈 鸿 顾乃华 陈丽娴

(暨南大学 产业经济研究院,广东 广州 510632)

一、问题的提出

中国发展外向型经济过程中,各类开发区发挥了改革阵地、开放窗口、产业载体等多重功能,是名副其实的吸收外资和扩大出口的“排头兵”。2001—2008年中国开发区促进对外贸易的功能得到进一步的强化。根据1998—2003年《中国经济特区开发区年鉴》和2004—2014年《中国开发区年鉴》,2001—2008年国家级开发区*根据《中国开发区审核公告目录(2006年版)》,国务院批准的国家级开发区包括经济技术开发区、高新技术产业开发区、保税区、出口加工区、边境经济合作区等六类,其中经济技术开发区、出口加工区和高新技术产业开发区占经济总量的72%,本文重点研究这三类开发区,以下将这三类开发区简称为经开区、出口加工区和高新区。创造的出口总额占中国出口总额比重持续上升,明显高于其生产总值和工业增加值占全国的比重*这一时期开发区各项指标占比提高与开发区数量的增长也有关系。1998年国家级经开区32家,2003年增加到54家,2003—2009年间数量未发生变化,此后迅速增加到2013年的210家。。受2008年国际金融危机的影响,此后一段时间开发区外贸出口增速放缓,但依然是吸引外资的主力。《中国开发区年鉴》相关数据显示,2013年国家级经济技术开发区工业增加值占全国总额的比重达到24.5%,出口总额占18.4%,利用外资占51.0%。

开发区作为改革开放的产物,其创立和发展都被烙上了浓重的地区特色和产业政策印记,地方政府通常会在开发区建设过程中给予土地、资金等多方面的支持(王勇 等,2013)。附着于开发区的各类优惠政策无疑会有利于吸引新企业进驻,Li et al.(2005)指出,开发区吸引的很大比例外资是被优惠政策所吸引的。为了吸引产业关联度大、辐射带动能力强的龙头企业、重大项目入园,各个地方政府之间、开发区之间会就优惠政策展开激烈竞争,甚至出现恶性竞争,通过不断提高补贴的范围和标准方式以吸引企业和项目的进入。葛顺奇等(2015)根据海关数据计算发现,2012年中国近80%加工贸易由跨国公司完成,因此,以吸引外资为主的招商引资措施会提高地区的出口规模。然而现在的问题是,开发区的产业政策对存量企业的出口行为究竟有无影响,目前鲜有文献探讨这一“存量效应”问题。

开发区的产业政策对存量企业的出口行为可能会产生两类影响:一是扩大存量贸易企业的出口规模;二是促使部分存量内销企业转变为外贸企业。我们可将上述影响分别对应为Bernard et al.(2004)提出的两类“出口增长边际”:第一类影响称为“出口集约边际”;第二类影响称为“出口扩展边际”。尽管出口集约边际和出口扩展边际都意味着贸易总额的增长,但它们对贸易结构的影响是不同的。从企业层面看,若地区外贸增长主要来自少数企业时,往往容易受到外部冲击的影响;相反,如果从事外贸的企业不断增多,产品多样性也会相应增加,地区对外贸易的国际竞争力就会增强,外部冲击后的波动更小(Hummels et al.,2005)。因此,进一步分解贸易的二元边际,有利于深入理解开发区产业政策的微观效应,明晰其影响企业出口的性质、路径和贸易利得。

除了关注增量效应与存量效应、出口扩张边际与出口集约边际的区别之外,要深入探讨开发区产业政策对外向型经济发展的影响还应区分产业政策的类型。从作用对象角度上,可将产业政策划分为选择性产业政策和功能性产业政策两类(黎文靖 等,2016)。前者指通过提供优惠的财税、金融、土地等政策方式选择性地扶持主导产业或新兴产业,缩短产业结构的演进过程,以实现经济跨越发展目标;功能性产业政策偏重普惠,通过加强广义基础设施建设(包括物质性、社会性和制度性基础设施),维护公平竞争的市场环境,降低社会交易成本,以充分激发市场活力。选择性产业政策往往以直接干预市场为出发点,功能性产业政策则以弥补产业发展中的“市场失灵”为出发点(王云平,2017)。前文分析的贸易效应主要是针对选择性产业政策的,而功能性产业政策对地区经济增长的作用是全面性的、综合性的,贸易增长也是其潜在效应之一。黄群慧(2016)和王云平(2017)都强调,随着经济发展阶段的推进,功能性产业政策的重要性将会相对提升。本文关注的焦点是,选择性产业政策对企业出口产生的影响是否会受到功能性产业政策实施效果的调节。换言之,功能性产业政策实施效果是否会对选择性产业政策的作用存在门槛效应。

为回答上述问题,本文将从两个层面进行实证研究:一、基于Heckman两步估计法,以检验开发区的设立及确立主导产业对企业出口二元边际的影响;二、以城市经济增长质量指数作为功能性产业政策实施效果的替代变量,以检验开发区产业政策的出口效应是否存在门槛。

二、文献综述和研究假设

开发区政策通过作用于地区资本积累,推进产业结构调整,进而促进整体经济增长(Wei,1995;Demurger et al.,2002;Alder et al.,2016;Wang,2013;李力行 等,2015)。然而,企业微观视角的政策研究却得出了诸多异质性的结论,如黎文靖等(2014)发现,产业政策总体上没有提升企业投资,但有助于民营企业突破行业壁垒获得更多银行融资支持。韩乾等(2014)研究发现,产业政策在短期内能给投资者带来较高超额收益,但中长期对收益率没有影响。因此,从企业微观视角分析开发区政策的政策效果十分必要,这有利于解释政策的作用机制。异质性企业的国际贸易理论指出,企业绩效和出口行为之间存在着“自选择效应”和“出口中学习”两种可能的内在机制,开发区政策不仅可以通过改善企业绩效间接促进出口行为的变化,还能通过“示范效应”、“成本效应”等(Kang,2016;Karpaty et al.,2011)直接影响企业的国际化决策。

开发区内企业的出口行为受益于产业政策是直观的,如Schminke et al.(2013)通过研究中国经开区和高新区对企业出口的影响,发现经开区内的企业拥有较大的出口规模和较多出口目的地,高新区内企业的出口产品质量更高。不可忽视的是,与开发区企业互动的企业并非一定处在开发区内部,开发区这种特殊集聚的市场扩散效应在整个地区发挥着重要作用(郑江淮 等,2008),这也正是各地纷纷兴建各类开发区,并大力将现有开发区争取升级为国家级开发区的原因。陈钊等(2015)以城市全部制造企业为研究对象,发现开发区政策也会扩大区内外企业的出口规模。开发区通过集聚经济的溢出效应提高企业绩效,改变企业出口市场进入成本。这些也是开发区促进企业出口的重要来源,而具体机制可概括为:一、有利于企业共享生产出口产品的专门投入和交通运输设施等公共服务,以降低平均成本;二、为出口企业创造专业化劳动力的蓄水池,降低单个企业的劳动力搜寻成本和培训支出;三、通过面对面的交流和人力资本流动,促进与国际市场相关的专业化知识传播和经营管理方法的共享。据此,提出研究假设1:

研究假设1:开发区的设立和主导产业定位能够提高当地企业出口的集约边际。

企业进入国际市场需要承担巨大的贸易成本,不仅包括生产商品的边际成本,还包括商品最终到达消费者所需支付的所有成本,即运输成本(运费和时间成本)、政策壁垒(关税与非关税壁垒)、信息成本、履行合约成本、汇率成本、法律监管成本以及当地分销成本等(Anderson et al.,2004)。相对于集约边际的增长,以开发区为重要对象的产业政策在扩展边际层面改变了企业进入国际市场的选择,因而需要克服更大的阻力。同时,集聚经济带来的负外部性,也可能在企业进入出口市场的决策中发挥阻碍作用。这具体表现在:首先,短期内土地、劳动力要素总量相对确定的情况,开发区内企业通过政策优惠获得了廉价的要素,而区外企业却需要通过更为激烈的竞争以获得生产要素,从而会减少开发国际市场的额外投入,这被称为拥挤效应;其次,开发区鼓励出口的政策容易导致同类产品在国际市场的过度竞争,出口市场的拥挤对新进入企业释放出供给过多、需求不足的信号,新企业进入出口市场的动力下降,这可以称为竞争效应(Karpaty et al.,2011)。

产业政策推动下的开发区经济发展过程中,企业向开发区的集聚动力来源于政府的优惠政策和政府融资建设的基础设施,而非由开发区的先天禀赋和自发形成的制度,企业进入园区最初可能出于对“政策租”的寻求(郑江淮 等,2008)。因此,尽管开发区事实上形成了企业“扎堆”的效果,但这种产业集聚先天不具有一般产业集聚的外部经济特征,因而未必能够产生生产效率提高和贸易成本下降的集聚效应,其对企业出口的影响可能有别于一般意义的产业集聚。开发区若无法形成有效的集聚效应,可能难以帮助企业克服上述贸易成本所带来的障碍,进而改变出口选择。综上,开发区中出口企业的“示范效应”和知识溢出可能不足以克服拥挤效应和竞争效应产生的负外部性,并不能促进出口扩展边际的提高,甚至会对企业出口边际产生负面影响。

研究假设2:开发区的设立和主导产业定位对当地企业的出口扩展边际不产生正向影响。

考察各类开发区的主导产业发现,尽管各地发展程度不同,但地方政府对主导产业选择却存在相当的相似性。截至2007年,49家国家级经开区、58家出口加工区和53家高新区中,“电子信息”作为主导产业分别出现了34次、33次和47次,新材料和生物医药作为高新区主导产业分别出现了26次和40次。不仅如此,地方政府在开发区优惠政策和管理制度上也趋于相同。虽然早期的开发区承担了政策试验的任务,地方政府给予其更多的自由空间以促进制度创新,但是其制度结构逐渐稳定,优惠政策趋于相同(Alder et al. ,2016)。产业政策上的相似性有助于考察不同地区间政策效果的差异。

除了以扶持主导产业为主要手段的选择性产业政策,黎文靖等(2016)指出,发达国家多采用功能性产业政策,通过营造企业发展的宏观环境方式(如通过加强基础设施建设、支持研发投入和人才培养等),为企业的技术创新提供有利的物质、资源、知识、技术和智力等条件,促进企业创新和国际化经营。此类政策并不会直接作用于个别区域或个别行业,但由于地方政府能力和管理能力差异,会导致不同地区发展环境存在显著差异,这反过来又制约着选择性产业政策作用的发挥。Fernandes et al.(2016)指出,不同规模和收入水平地区之间出口部门的行为模式差异可能源于资源禀赋的差别和资源配置效率的差异。地区经济发展水平决定了其承担贸易成本的能力,地区经济发展水平越高,越有利于降低地理位置、语言障碍、交通条件等固有限制水平,促使企业更方便、更快捷地接近和进入国际市场。除了收入水平和经济增长速度外,地区差异可能更多体现在经济增长质量上,这正是功能性产业政策而非选择性产业政策所关注的重点。那么,包含增长质量的地区间发展程度差异,是否构成开发区产业政策出口效应的约束条件呢?据此,提出研究假设3:

研究假设3:地区增长质量是产业政策发挥作用的约束条件,增长质量达到一定门槛值,产业政策促进出口的作用才能发挥。

三、模型设计与变量说明

(一)计量模型设计

本文对企业出口行为的考察包括出口选择决策和出口规模决策两个阶段,并分别对应出口增长的扩张边际和集约边际。如果企业两个阶段的决策是相互关联的,出口规模决策依赖于出口选择决策,那么只估计出口规模决策或分别估计两种出口决策都会产生样本选择偏误。而Heckman(1979)提出的“两步估计法”(two-step estimation)是处理样本选择偏误的常用方法,在研究出口行为的过程中被广泛采用。这一研究方法基本思路是:第一步用Probit模型估计出口选择模型,得到企业出口概率λ,以考察企业出口选择的影响因素;第二步将λ添加到出口规模决定模型并估计,以考察企业出口规模的影响因素。第一阶段方程为:

Prob(ex_dumyijkt=1)=Φ(α0+α1DZkt+α2qualitykt+α×Controls+ξ)

(1)

α×Controls= α3tfpijkt+α4scaleijkt+α5ageijkt+α6kintenseijkt+α7fconsijkt+

α8wageijkt+α9newijkt

(2)

其中:ex_dumy为企业是否出口的虚拟变量;DZ表示在t时期城市k是否设立开发区的虚拟变量;quality为t时期城市k的经济增长质量指数,反映地区发展水平和功能性产业政策效果;tfp、scale、age、kintense、fcons、wage、new分别表示企业全要素生产率、规模、年龄、资本密集度、融资约束、工资水平、新产品产值。而第二阶段方程为:

ex_intenijkt=β0+β1DZkt+β2qualitykt+β×Controls+θλijkt+υj+υk+υt+εijkt

(3)

其中:ex_inten为企业出口规模,即出口交货值的对数;控制变量Controls与第一阶段相同;λ表示逆米尔斯比率(IMR)函数,由第一阶段Probit估计得到,反映了企业出口的概率;若λ显著不等于0,表明存在样本选择偏差,Heckman估计是有效的;为进一步考察开发区主导产业导向对企业出口行为的影响,我们引入产业政策变量policy代替DZ进入上述方程,其含义是企业所属三位数行业j是否符合城市k相应开发区的主导产业政策。由此,两阶段方程分别为:

Prob(ex_dumyijkt=1)=Φ(α0+α1policyjkt+α2qualitykt+α×Controls+ξ)

(4)

ex_inten=β0+β1policyjkt+β2qualitykt+β×Controls+θλijkt+υj+υk+υt+εijkt

(5)

(二)变量设定

1.解释变量

(2)主导产业虚拟变量(policy)。各开发区在设立之初对重点吸引产业和扶持发展的行业进行了规定。为构造企业是否属于开发区主导产业的虚拟变量,本文做作如下处理:①国民经济行业分类在2003年发生调整,我们将2003年前后企业的行业属性统一到《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002),并归并到三位数代码。②将各开发区主导产业定位与国民经济行业分类的三位数代码进行对应。政策文件中对主导产业的描述以关键词的形式出现,一个开发区对应的主导产业关键词数量为2~10个不等。以北京经济技术开发区为例,其主导产业为电子信息、生物医药、装备制造、汽车等四类产业。除少数行业可与标准行业分类对应外,多数行业无法直接对应。因而,本文参考陈钊等(2015)的做法,以《战略性新兴产业分类(2012)》、《国民经济行业分类注释(2008)》等对相关行业细分领域及产品的描述,将主导产业关键词对应的三位数产业类别进行尽可能全面的覆盖。③本文定义变量policy_ETDA、policy_EPZ、policy_HTDZ,企业所属行业符合当地开发区主导产业定位时赋值为1,否则为0。定义policy_DZ=1则表示企业至少符合上述产业定位其中之一。

2.控制变量

(1)地区经济发展水平。国家级开发区的批准设立显然不是随机挑选的。为了避免非随机效应造成的严重内生性问题,要尽可能控制地区间经济发展水平的差异。对经济发展水平的传统评价大多基于GDP(人均值或增速),然而这不足以控制影响开发区设立的多种因素,也不能全面反映企业面对的地区发展环境。参考政策文件对国家级开发区设立的审批条件限定和有关经济增长质量的研究(钞小静 等,2011;郝颖 等,2014),本文构建地级市层面的经济增长质量指数作为评价地区发展水平的度量指标*国务院《省级开发区升级为国家级经开区的审核原则和标准》从经济发展、科技创新、集约节约、生态环保、社会责任五个方面界定省级开发区升级为国家级开发区的条件。。经济增长质量作为经济发展速度的补充,是构成经济增长进程的关键性内容,如机会的分配、环境的可持续性、全球性风险的管理以及治理结构(托马斯,2011)。而本文将经济增长质量的外延界定为与经济增长紧密相关的经济方面的内容,涵盖经济增长效率、经济增长结构、经济增长福利分配、经济增长稳定性、经济增长持续性五个维度,指标设计见表1。

表1 城市经济增长质量指数构成

注:三次产业相对劳动生产率=第n产业产值比重/就业比重;资渗透率=吸收外商直接投资金额/地区生产总值;经济增长稳定性的三个基础指标为逆指标,计算时采用倒数形式使其对经济增长质量总指数的贡献为正,经济波动率=当期经济增长率/上一期经济增长率。

通过应用主成分分析法计算各城市历年经济增长质量指数,具体步骤如下:基于相关系数矩阵对各分项指标下的基础指标进行主成分分析,进而提取主成分,再以方差贡献率为权重集权计算各分项指标数值。接下来,以同样方法对各分项指数进行主成分分析,加权得出经济增长质量总指数。由于基础指标量纲不同,通过相关系数矩阵对各指标进行正态标准化处理,这可以避免结果对量纲较大指标的过度偏重。按照通常采用的累计方差贡献率大于85%作为抽取主成分的标准。

(2)企业层面控制变量。参考贸易理论和现有研究,我们选取以下指标作为影响企业出口的控制变量:①全要素生产率(tfp),由于传统OLS估计方法可能造成同步偏差和选择性偏差,本文采用Olley et al.(1996)的方法进行计算,该方法使用投资作为企业受到生产率冲击时的调整变量。计算生产率的劳动投入、资本投入、产出分别使用从业人员年平均人数、固定资产净值年平均余额、工业增加值表示,产出和资本投入分别用工业品出厂价格指数和固定资产投资价格指数调整为1998年的不变价指标,具体测算方法参见鲁晓东等(2012)办法;②企业规模(scale),传统文献多以企业销售额的对数作为企业规模代理变量,为避免企业规模与生产率之间相关性所导致共线性问题,本文采用企业销售额与所处二位数行业平均销售额的比值进行度量;③企业年龄(age),以当年年份与成立年份的差来度量;④资本密集度(kintense),以固定资产净值年平均余额与从业人数比值的对数来度量;⑤融资约束(fcons),以应收账款与工业销售收入之比度量;⑥平均工资(wage),以应付工资和应付福利费之和比上从业人员数之表示;⑦新产品产值(new),由于研发支出数据在多数年份缺失,本文以新产品产值与销售产值之比度量企业创新强度,同时为避免变量之间的内生性问题,上述控制变量均采用滞后一期值代替;⑧所有制变量(soes和foreign),国有企业定义为国家资本占实收资本50%及5%以上的企业,外资企业定义为外商资本(包括港澳台)占实收资本50%及50%以上的企业。此外,本文还控制了地区、年份和行业虚拟变量。

(1) 1981年年平均流量和年最大流量分别作为边界条件时,巴塘河河道21 480.34横断面淹没水深分别为20 m和23 m,淹没水深增幅为3 m。这两种流量条件下,均未出现河道溢流情况。

(三)数据来源

(1)企业数据。企业微观数据来自1998—2007年中国工业企业数据库,而对原始数据的处理参照谢千里等(2008)、Brandt et al.(2012)、余淼杰(2011)等的做法,剔除了以下样本观测值:重要财务指标缺失(企业总资产、固定资产净值、销售额、工业总产值、从业人数、固定资产合计);从业人员少于10人;不符合会计原则的观测值;开工时间无效(包括年份和月份)。在此基础上,本文根据企业法人代码合并提取各年数据,保留10年间持续经营的企业样本,剔除非制造业样本,最终得到包含218370样本观测值的平衡面板数据集*本文旨在研究开发区产业政策对存量企业出口行为的影响,而采用平衡面板数据可排除新设企业的影响。。最终,本文得到的样本数目与王智波等(2015)的结果十分接近。

(2)城市数据。为将企业样本对应到280多个地级以上城市,我们以所在地区号为主要依据,以2007年的行政区划为准,将样本企业分别归属到256个地级市。计算城市经济增长质量指数的基础数据主要来自1999—2008年的《中国城市统计年鉴》;由于固定资产投资价格指数和居民消费价格指数两项指标缺失,使用《中国统计年鉴》中的省级行政区数据代替。

四、实证结果与稳健性检验

(一)全样本估计结果

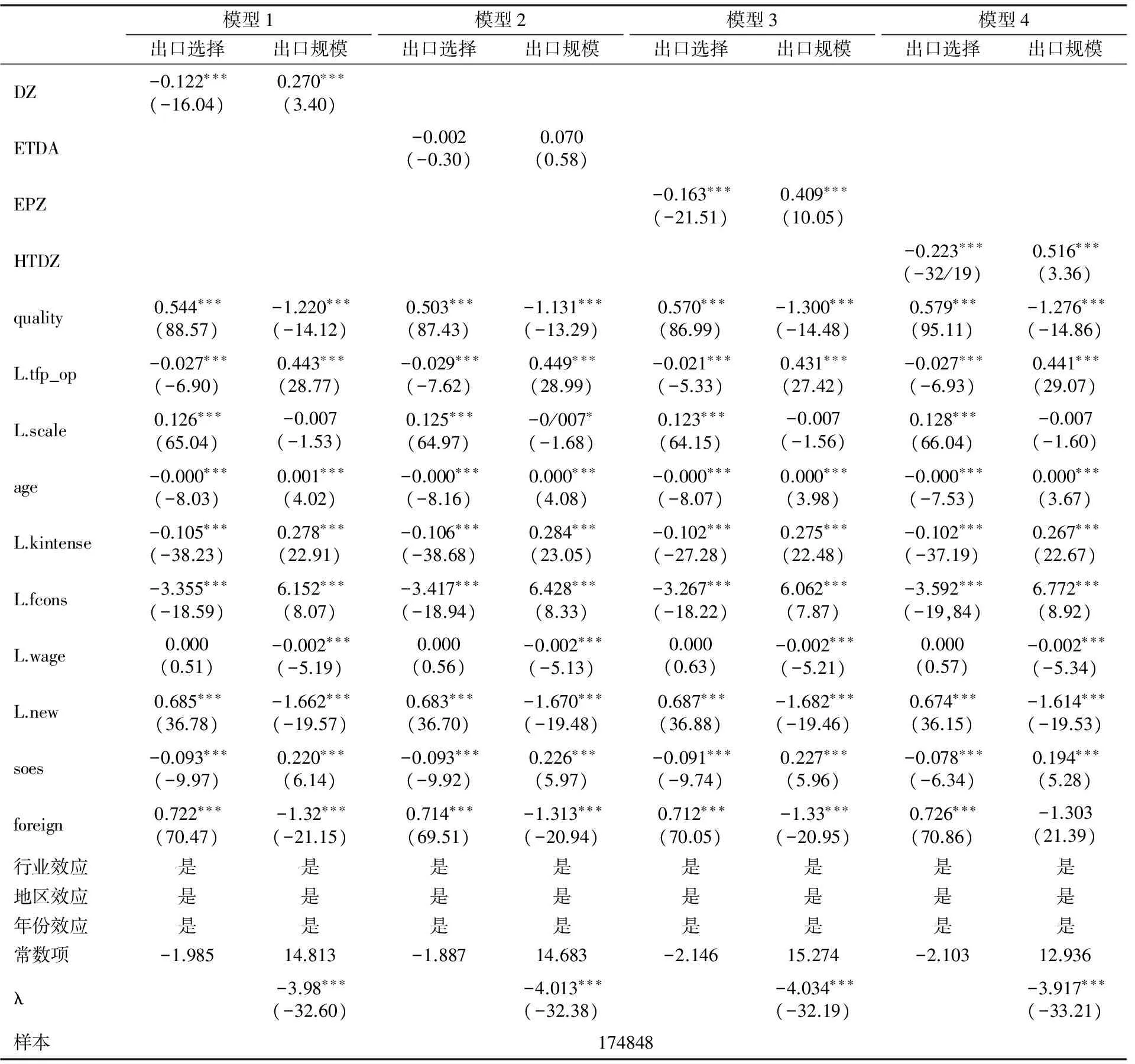

表2报告了开发区虚拟变量为关键解释变量的Heckman两步法估计结果,结果显示逆米尔斯比率显著不为0,表明Heckman估计有效。表2模型1显示,开发区虚拟变量的估计系数在1%的水平下显著,但在出口选择方程中为负,在出口规模方程中为正,这表明开发区设立与企业出口规模正相关,与出口倾向负相关,平均提高了27%出口规模。模型2—4显示了三类开发区的估计结果,回归系数的正负性与模型1一致,但模型2中经开区的系数并不显著。由此可以得出以下结论:开发区的设立显著提高了企业的平均出口规模,但并未提高其出口倾向,而对出口加工区和高新区的作用比经开区更为明显。因此,开发区设立对出口的影响主要体现在出口扩张的集约边际上,即原出口企业出口规模的提高上,而无法从扩展边际方面发挥作用。总体上,拥有开发区的城市企业出口的倾向甚至更小,出口规模有向大型企业集中的可能。

表2 Heckman两步法估计结果(一)*经济增长质量与开发区虚拟变量之间可能存在共线性问题,quality与EZP的相关性较高,达到0.5244。我们在OLS回归的基础上计算了各变量的VIF值。尽管个别变量的VIF>1,但最大值远小于10,其他企业层面变量之间的相关性问题并不严重,不必担心存在严重共线性问题。

注:圆括号内数字代表估计的z统计量;*表示p<0.1,**表示p<0.05,***表示p<0.01。下同。

地区经济发展水平与企业出口行为的相关性得到了证实。然而,这种关系在出口选择模型和出口规模模型中存在明显差异。模型1—4中,城市经济增长质量指数与企业出口显著正相关,与企业出口规模显著负相关。这意味着经济发展对企业出口的影响体现在扩展边际上,对集约边际没有促进作用,具体影响方式与开发区设立的影响恰好相反。Fernandes et al.(2015)利用多国企业数据得出研究结论,更发达的国家拥有更多、更大规模的出口企业,出口扩张两个边际上同时发生的结论在中国城市层面并不完全成立。相比经济增长质量较低地区的企业,经济增长质量较高地区出口企业的平均出口规模并没有明显优势。可能的解释是:经济增长质量较高地区聚集了大量中小型出口企业,一定程度上拉低了平均出口规模,而经济增长质量较低地区虽然企业数量相对较少,但存在的个别大型出口企业使其平均出口规模较高。

表3 报告了主导产业政策对企业出口行为影响的估计结果。模型5显示,policy_DZ在1%的水平下显著,但在出口选择方程中为负,在出口规模方程中为正,与模型1中开发区变量DZ的估计结果一致。这表明企业符合开发区主导产业定位与企业出口规模正相关,与出口选择负相关,平均可以提高28.3%出口规模。三类开发区的分类考察中,经开区和出口加工区的估计结果与模型5较为一致,即主导产业政策促进了企业出口规模的扩大,但未提高出口倾向。模型6中,高新区主导产业政策与出口选择的关系为正,但系数很小且不显著,与出口规模的回归系数在5%的水平下显著为负,说明符合高新区主导产业定位的企业既不更倾向出口,也不具有更大的出口规模。可能的解释是:相比经开区和出口加工区,高新区的主导产业一般以电子信息、生物医药、新能源、新材料等战略性新兴产业和高新技术产业为主,中国在这些领域还不具备比较优势,出口企业较少,出口规模也较小。表2和表3的模型1—8的结果表明,开发区的设立和主导产业的产业政策在促进企业出口上发挥了正面作用,但对出口增长的作用局限在集约边际上,并未提高出口扩张边际,研究假设1、研究假设2得到证实。

表3 Heckman两步法估计结果(二)

企业层面控制变量的系数估计结果在模型1—8中保持了较好的稳健性。值得注意的是,全要素生产率、资本密集度与出口规模呈现显著正相关,与出口选择呈现负相关,融资约束显著限制了企业的出口选择。研发成果、企业规模与出口选择呈现正相关,但与出口规模呈现负相关。上述结果意味着,在本文的考察期间,中国制造业出口企业比非出口企业拥有更大的销售规模和更高的新产品产出,但其生产率和资本密集度却低于非出口企业。这一结果证实了李春顶(2015)等提出的中国企业“出口-生产率悖论”的存在。

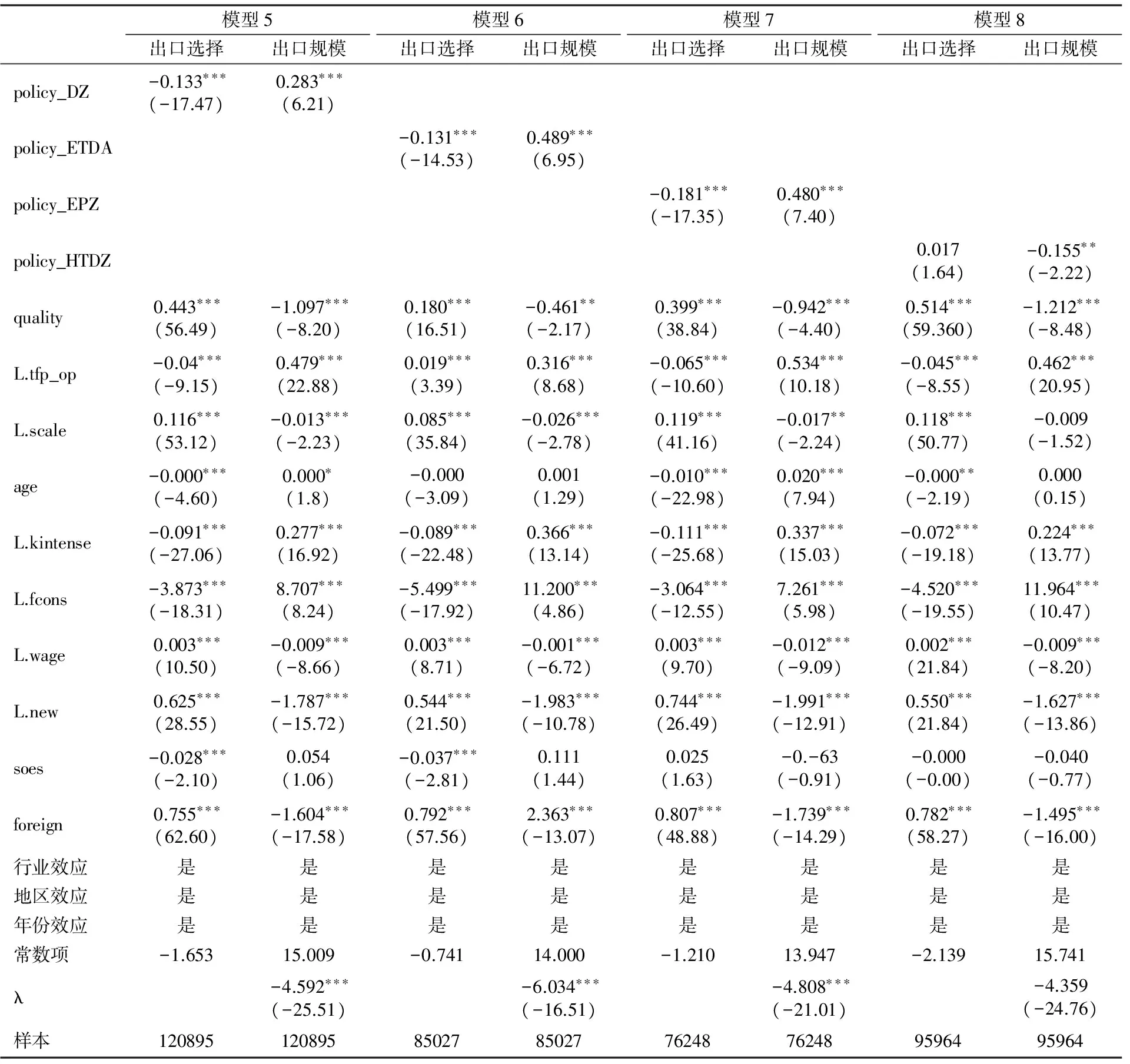

(二)所有制分组估计

总体样本回归中,我们已经看到国有企业虚拟变量对企业出口行为有一定影响,总体样本国有企业的出口倾向小于非国有企业。进一步地,我们考察在不同所有制的企业组内部开发区及其主导产业政策对其出口行为的影响,表4报告了分组估计的结果。我们发现,国有企业样本中开发区虚拟变量、主导产业政策的系数估计结果与非国有企业有明显差异。设立开发区与国有企业出口选择呈现显著正相关,与出口数量显著负相关。这意味着,设立开发区的城市中的国有企业拥有更强的出口倾向,但出口规模并未大于未设有开发区城市的国有企业。设有开发区的城市,符合当地主导产业定位的国有企业在出口选择和出口数量上并没有优势,回归系数甚至为负。

表4 按所有制分组的回归结果

(三)内生性问题的进一步讨论

前文通过控制城市层面的经济增长质量、加入省区固定效应等方法来控制国家级开发区设立的内生性问题,尽管如此仍然可能遗漏决定企业出口潜力的某些因素,这些因素可能是无法观测和度量的。为此,我们加入企业出口行为的滞后一期变量,在控制企业的出口趋势后进行动态面板的估计,这可以尽量避免遗漏变量的问题。表5的结果显示,无论采用OLS估计还是控制滞后因变量内生性的GMM估计,回归结果均与基本结论一致:开发区设立及主导产业的选择对企业出口集约边际(出口规模)的影响是显著为正的,对出口扩展边际(出口参与)的影响并不显著。

表5 动态面板回归

(四)稳健性检验

本文从以下几方面对上述回归结果进行稳健性检验:(1)政策变动的影响,样本观察期内,中国逐渐放开了对外贸易许可证的管制,2004年后大多数行业中的企业可以自主开展外贸出口活动(Dai et al. ,2016),而在2004年之前,伴随着外贸经营权的放开,企业的出口活动在二元边际上发生变化,这可能并非开发区政策的作用效果。为了排除这一影响,我们对2004年前后的样本进行分组估计,发现开发区及主导产业政策对企业出口集约边际的影响显著为正,对扩展边际的影响则不显著,基本结论稳健。(2)样本选择的ML估计,“两步估计法”的优点在于对分布的假设较弱,非正态分布假设下依然成立,但是由于第一步估计的误差可能会被带入第二步,估计效率不如ML估计,并且ML估计下可对样本选择假设进行似然比检验,而对模型1—8的ML估计结果表明,各变量的系数及显著性未发生实质变化,模型的LR检验均在1%的置信区间拒绝原假设。(3)存在排除性约束的估计。为了更稳健地识别,Cameron et al.(2010)建议施加排除性约束,要求在选择方程中有一个被排除在结果方程之外的外生变量,因此在ML估计的基础上将企业层面的负债比率(debtrate,负债合计/资产合计)和税收水平(tax,税收总额/销售产值)分别作为选择方程的约束变量进行回归分析,研究结果显示二者与出口选择均呈现显著负相关,与出口规模呈正相关,其他关键变量和控制变量的回归系数均保持稳健。(4)全要素生产率的OLS估计,前文采用OP法估算了企业的全要素生产率,这里采用传统的OLS估计法再次进行测算,回归结果同样稳健。

五、基于经济增长质量的门槛回归分析

(一)门槛模型设定

前文实证分析表明,开发区及其主导产业政策显著提高了出口的集约边际,而以经济增长质量指数度量的地区发展水平的提高会显著促进了出口扩展边际。本部分将进一步考察地区发展水平是否构成开发区及其产业政策对企业出口行为影响的门槛效应,采用Hansen(1999)提出的面板门槛回归模型进行估计。门槛回归方法从数据出发搜索出经济增长质量指数的门槛值,进而研究不同经济增长质量指数区间下产业政策与企业出口行为的关系。在分析解释变量DZ的影响时,考虑到城市经济增长质量指数与开发区的设立存在一定相关性,因而不加入经济增长质量指数quality;分析开发区主导产业政策policy的影响时,将quality作为重要变量加入回归方程。单一门槛模型设定如下:

ex_intenijkt= μi+η1qualitykt+η×Controls+θ1d*I(qualitykt≤γ)+

θ2d*I(qualitykt>γ)+εijkt

(6)

其中:quality为门槛变量;d为开发区或产业政策变量;γ为特定门槛值;I(·)为示性函数;μ反映个体效应。存在双重门槛时,模型设定如下三重门槛以此类推:

ex_intenijkt= μi+η1qualitykt+η×Controls+θ1d*I(qualitykt≤γ1)+

θ2d*I(γ1

(7)

(二)门槛检验与回归结果分析

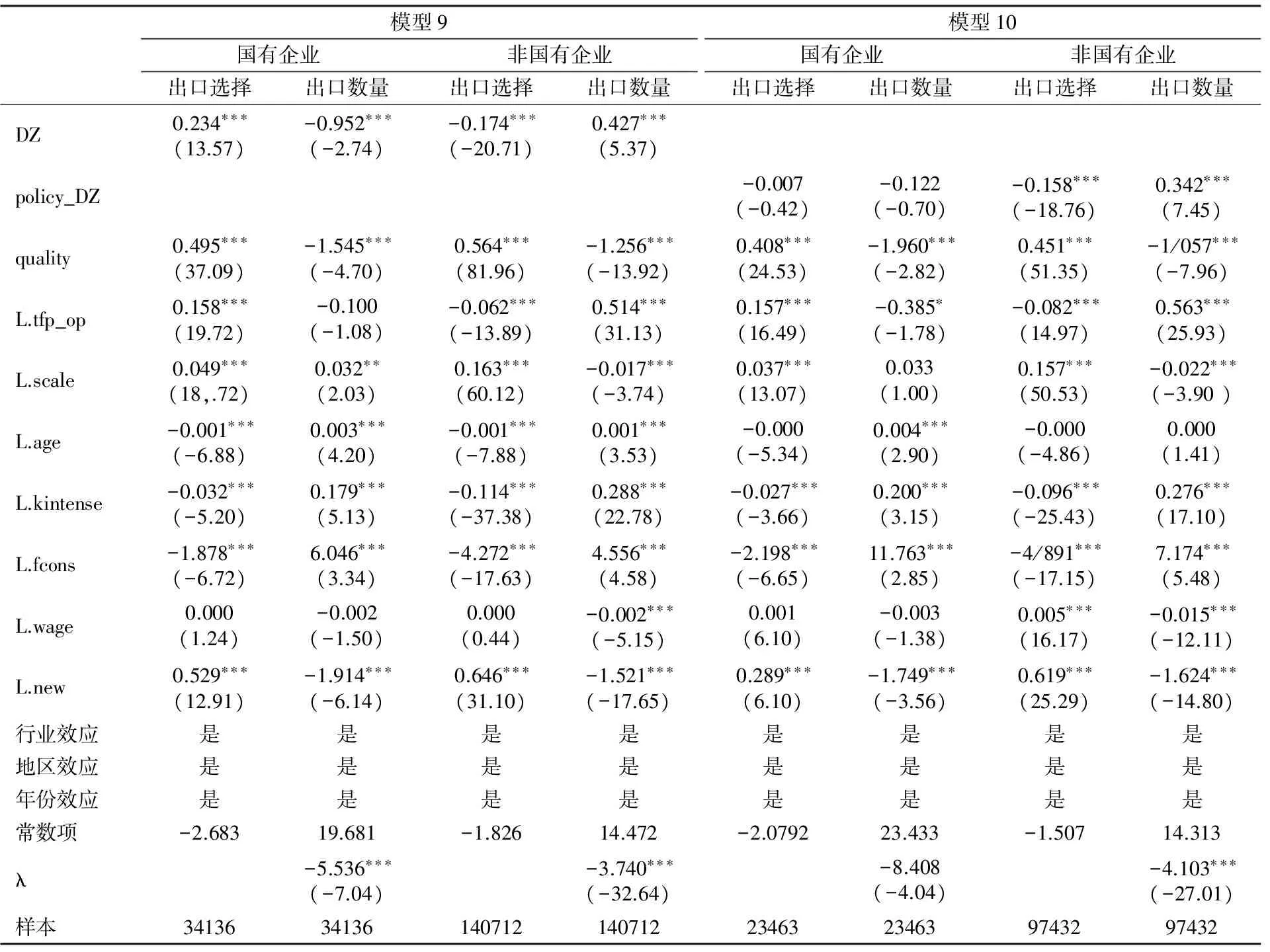

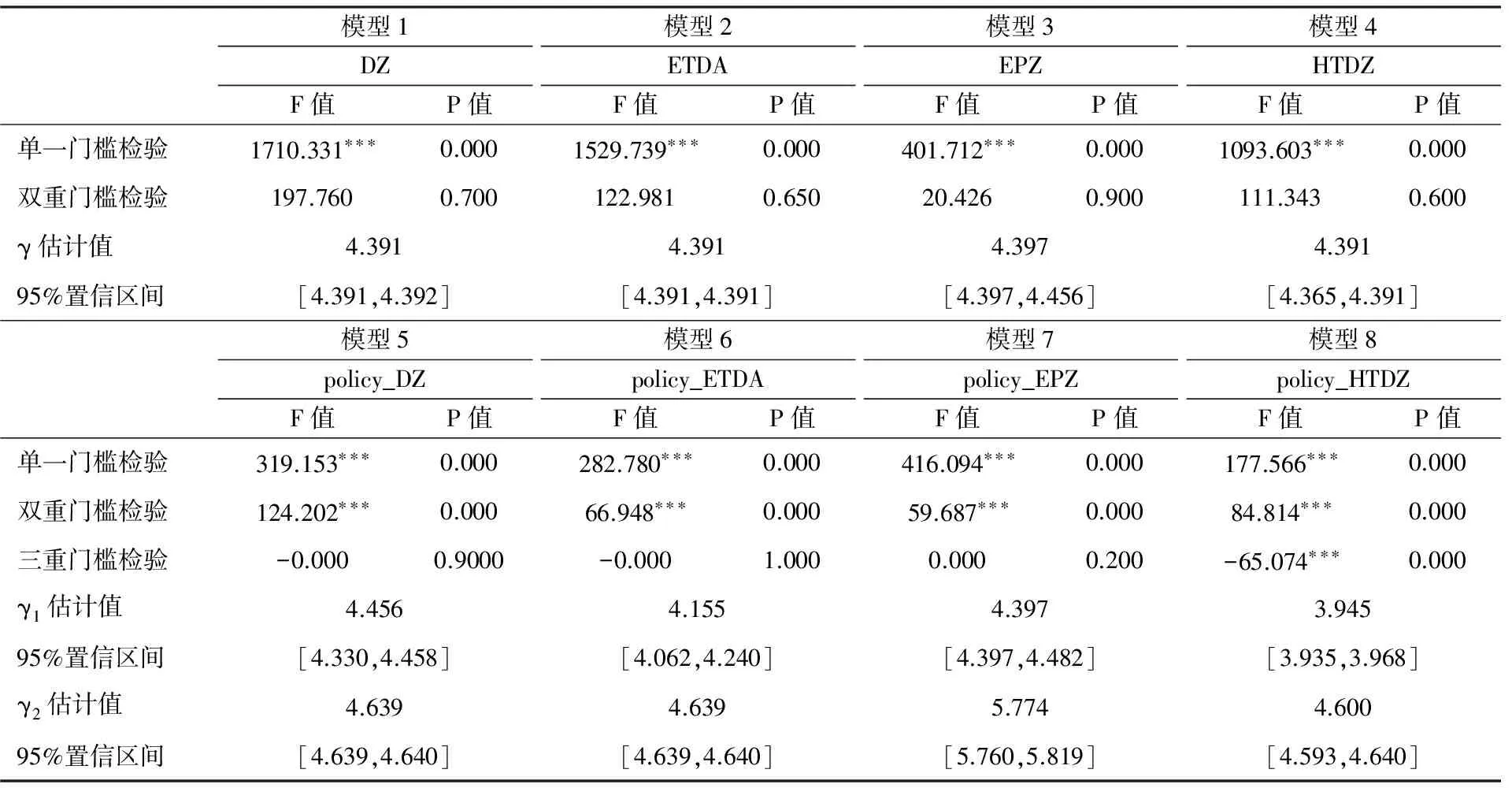

表6给出了模型1—8的门槛检验结果。以开发区虚拟变量为解释变量时,单一门槛模型的效果显著。门槛值在三类开发区虚拟变量下十分稳定,模型1、2、4中门槛值均为4.391,准确地落在95%的置信区间内。以主导产业虚拟变量为解释变量时,单一门槛效果和双重门槛效果均显著,门槛值均在95%的置信区间内显著。因此,对估计结果进行解释时,在模型1—4中考察单一门槛效应,模型5—8中考察双重门槛效应。

表6 门槛效应检验与门槛估计值

注:P值和临界值均为采用“自抽样法” (Bootstrap)反复抽样100次得出的结果。

表7报告了门槛模型的估计结果。模型1—4中,当经济增长质量指数小于门槛值时,开发区虚拟变量与企业出口规模的相关性并不显著;当经济增长质量指数高于门槛值时,设立开发区城市的企业出口规模高于无开发区城市29.1%。分开发区类型的估计中,门槛效应在经开区和高新区虚拟变量为解释变量的样本估计中效果十分明显:经济增长质量指数低于门槛值时,开发区设立与企业出口规模显著负相关;经济增长质量指数高于门槛值时,二者显著正相关,经开区和高新区设立分别提高12.1%和11.1%企业出口规模。模型4中出口加工区设立与企业出口规模在经济增长质量指数门槛值前后均为显著正相关,但经济增长质量指数高于门槛值4.397时,回归系数提升了近20个百分点。出口加工区成立的目的正是给企业提供更加宽松的经营环境,鼓励扩大外贸出口,对区内区外企业都有所惠及(陈钊 等,2015)。因此,出口加工区的估计系数正负性不受门槛值影响这一结果是符合预期的。

注:模型1—4中,γ1表示单一门槛值;模型5—8中,γ2表示双重门槛中的第一个门槛值。

模型5—8进一步给出开发区主导产业与企业出口规模效应的门槛估计结果。双重门槛设定下,随着城市经济增长质量指数在门槛值之间跨越,产业政策对企业出口规模的影响表现出由负转正、由弱到强的趋势。总体上,当经济增长质量指数大于第二个门槛值4.639时,其对企业出口规模的影响才由负转正,即提高16%出口规模。分开发区类型的估计结果中,二者关系方向转正在跨越第一门槛值时即发生,并且当跨越第二个门槛值后,产业导向对企业出口规模的影响程度较大,分别提高24.6%、46.7%和52.5%企业出口规模。模型1—8表明,开发区及其主导产业政策对出口集约边际的提升作用是有条件的,即只有在经济发展程度达到一定水平时才会出现。

六、结论与政策启示

学术界对产业政策效果争论已久,本文突破从宏观上评判产业政策得失的研究框案,而是通过聚焦企业出口行为,进而考察开发区的设立及其主导产业导向对地区企业出口选择和出口规模的影响,探讨开发区产业政策促进出口的方式。同时,本文构造城市经济增长质量指数作为衡量地区经济发展水平和功能性产业政策效果的依据,考察其对开发区选择性产业政策效果的门槛效应。中国产业政策实施的广泛性和持续性,在地区层面重要的体现便是各级各类的开发区的设立,即通过政策扶持和资源倾斜,政府将大量企业引入开发区园区,以针对性地鼓励一批主导产业发展壮大,进而求得地方经济发展。这种政府主导的选择性产业政策推动的产业发展方式促进了部分行业在短时期内实现飞速增长,导致产业集聚形态迅速成型。然而,从企业出口层面考察产业政策的效果发现,开发区设立及主导产业政策对出口的促进作用仅限于集约边际的增长,对扩展边际并无积极作用,并且其对出口规模的促进也受到地区发展水平的限制。而经济发展相对落后的地区,即便批准设立国家级开发区,制定与发达地区相近的主导产业政策,对当地出口的双重边际均无明显促进作用。

政府主导的开发区与一般的产业集聚存在巨大的差别。 政府往往在开发区居于主导位置,“看得见的手”同时又是“扶持之手”(郑江淮,2008)。孙楚仁等(2015)讨论的行业内外部性、行业间外部性、行业分散、行业竞争四种集聚模式通过影响企业的生产成本、贸易成本和生产率进而影响出口二元边际的机制在开发区层面可能并不显著。单纯依靠税收补贴、土地优惠等手段无法改变企业在国内外市场的进入策略,对出口扩展边际影响甚微。外资主导的加工贸易在开发区经济中发挥了重要作用,但加工贸易“两头在外”的特征也制约了开发区内形成关联企业空间集中的外部经济。若要真正发挥开发区作为地区经济发展的“增长极”和正向溢出效应,实现出口贸易竞争力的提升,那么需要从选择性的产业政策逐渐转向全面的功能型产业政策,以提升经济增长质量,创造企业自发性集聚演化的条件。

钞小静,任保平. 2011. 中国经济增长质量的时序变化与地区差异分析[J]. 经济研究(4):26-40.

陈钊,熊瑞祥. 2015. 比较优势与产业政策效果:来自出口加工区准实验的证据[J]. 管理世界(8):67-80.

葛顺奇,罗伟. 2015. 跨国公司进入与中国制造业产业结构:基于全球价值链视角的研究[J]. 经济研究(11):34-48.

韩乾,洪永淼. 2014. 国家产业政策, 资产价格与投资者行为[J]. 经济研究(12):143-158.

郝颖,辛清泉,刘星. 2014. 地区差异、企业投资与经济增长质量[J]. 经济研究(3):101-114.

黄群慧. 2016. 论中国工业的供给侧结构性改革[J]. 中国工业经济(10):5-23.

李春顶. 2015. 中国企业 “出口-生产率悖论” 研究综述[J]. 世界经济(5):148-175.

李力行,申广军. 2015. 经济开发区、地区比较优势与产业结构调整[J]. 经济学(季刊)(3):885-910.

黎文靖,李耀淘. 2014. 产业政策激励了公司投资吗[J]. 中国工业经济(5):122-134.

黎文靖,郑曼妮. 2016. 实质性创新还是策略性创新:宏观产业政策对微观企业创新的影响[J]. 经济研究(4):60-73.

鲁晓东,连玉君. 2012. 中国工业企业全要素生产率估计:1999—2007[J]. 经济学(季刊)(1):541-558.

孙楚仁,陈思思,张楠. 2015. 集聚经济与城市出口增长的二元边际[J]. 国际贸易问题(10):59-72.

托马斯. 2001. 增长的质量[M]. 《增长的质量》翻译组,译. 北京:中国财政经济出版社.

王勇,朱雨辰. 2013. 论开发区经济的平台性和政府的作用边界:基于双边市场理论的视角[J]. 经济学动态(11):12-19.

王云平. 2017. 我国产业政策实践回顾:差异化表现与阶段性特征[J]. 改革(2):46-56.

王智波,李长洪. 2015. 轻资产运营对企业利润率的影响:基于中国工业企业数据的实证研究[J]. 中国工业经济(6):108-121.

谢千里,罗斯基.张轶凡. 2008. 中国工业生产率的增长与收敛[J]. 经济学(季刊)(3):809-826.

余淼杰. 2011. 加工贸易、企业生产率和关税减免:来自中国产品层面的证据[J]. 经济学(季刊)(4):1251-1280.

郑江淮,高彦彦,胡小文. 2008. 企业“扎堆”、技术升级与经济绩效:开发区集聚效应的实证分析[J]. 经济研究(5):33-46.

ALDER S, LIN S, ZILIBOTTI F. 2016. Economic reform and industrial policy in a panel of Chinese cities [J]. Journal of Economic Growth, 21(4):305-349.

ANDERSON J E, WINCOOP E V. 2004. Trade costs [J]. Journal of Economic Literature, 42(3):691-751.

BERNARD A B, JENSEN J B. 2004. Why some firms export [J]. The Review of Economics and Statistics, 86(2):561-569.

BRANDT L, VAN BIESEBROECK J V, ZHANG Y F. 2012. Creative accounting or creative destruction? Firm-level productivity growth in Chinese manufacturing [J]. Journal of Development Economics, 97(2):339-351.

CAMERON A C, TRIVEDI P K. 2010. Microeconometrics using stata(Revised Edition) [M]. Lakeway Drive College Station:Stata Press.

DAI M, MAITRA M, YU M. 2016. Unexceptional exporter performance in China? The role of processing trade [J]. Journal of Development Economics, 121:177-189.

DEMURGER S, SACHS J D, WOO W T, et al. 2002. The relative contributions of location and preferential policies in China′s regional development: being in the right place and having the right incentives [J]. China Economic Review, 13(4):444-465.

FERNANDES A M, FREUND C, PIEROLA M D. 2016. Exporter behavior,country size and stage of development: evidence from the exporter dynamics database [J]. Journal of Development Economic, 119:121-137.

HANSEN B E. 1999. Threshold effects in non-dynamic panels: estimation,testing,and inference [J]. Journal of Econometrics, 93(2):345-368.

HECKMAN J. 1979. Sample selection bias as a specification error [J]. Econometrica, 47(1):153-161.

HUMMELS D, KLENOW P J. 2005. The variety and quality of a nation′s exports [J]. The American Economic Review, 95(3):704-723.

KANG Y. 2016. Is agglomeration a free lunch for new exporters? Evidence from Chile [J]. The Annals of Regional Science, 57(1):195-222.

KARPATY P, KNELLER R. 2011. Demonstration or congestion? Export spillovers in Sweden [J]. Review of World Economics, 147(1):109-130.

LI H, ZHOU L. 2005. Political turnover and economic performance: the incentive role of personnel control in China [J]. Journal of Public Economics, 89(9-10):1743-1762.

OLLEY G S, PAKES A. 1996. The dynamics of productivity in the telecommunications equipment industry [J]. Econometrica, 64(6):1263-1297.

SCHMINKE A, BIESEBROECK V J. 2013. Using export market performance to evaluate regional preferential policies in China [J]. Review of World Economics, 149(2):343-367.

WANG J. 2013. The economic impact of special economic zones: evidence from Chinese municipalities [J]. Journal of Development Economics, 101(1):133-147.

WEI S J. 1995. The open door policy and China′s rapid growth: evidence from city-level data [M]//ITO T, KRUEGER A O. Growth theories in light of the East Asian experience. Chicago:University of Chicago Press.