大连市某医院门诊楼自然通风的数值模拟分析

李晓颖,顾祥红,赵剑峰

(大连大学 建筑工程学院,辽宁 大连 116622)

本文采用 Fluent软件对大连市某院医院门诊楼的主要功能房间的换气效率、室内空气的流速进行模拟分析,验证其室内自然通风效果是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014中8.2.10条款的要求。

1 建筑概况及室外风环境特点

该门诊楼项目位于辽宁省大连市,为四层建筑,建筑高度为20.40 m,建筑面积为25729.63 m2。门诊楼所属区块四侧通风口位置呈对称分布,建筑四周风口位置分布均匀,且建筑型体基本为矩形,形态规整。图1为建筑群效果图,图2为门诊楼效果图。

图1 建筑群效果图

图2 门诊楼效果图

2 数值计算方法

2.1 收敛曲线

本模拟综合考虑流场、风速、空气龄、通风量对该项目自然通风状况进行分析评价。计算步数为1000次,全局的收敛标准为0.1%,收敛曲线平滑下降趋于平稳值即认为计算收敛[1]。收敛曲线如图3所示。

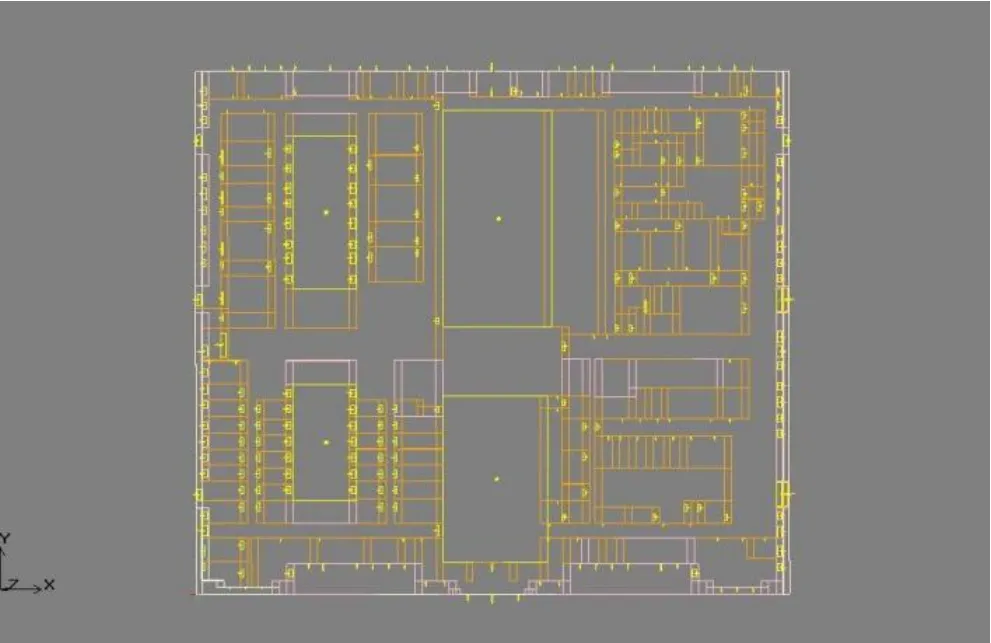

2.2 几何模型

根据室外风环境模拟计算结果,该建筑在夏季和过渡季的最不利压差均处于一层,用294万网格进行计算。本项目采用零方程模型。该建筑一层模型效果图及网格效果图分别如图4、图5所示[1]。

图3 CFD计算的收敛曲线

图4 门诊楼一层模型效果图

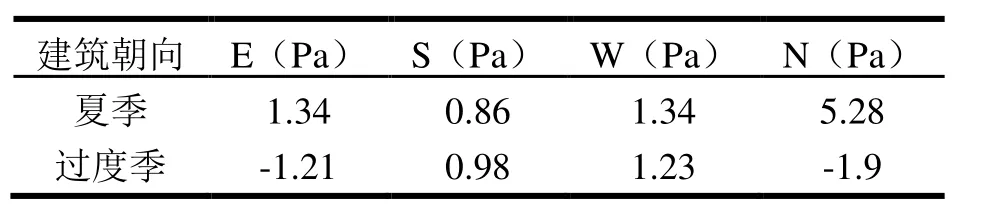

2.3 边界条件

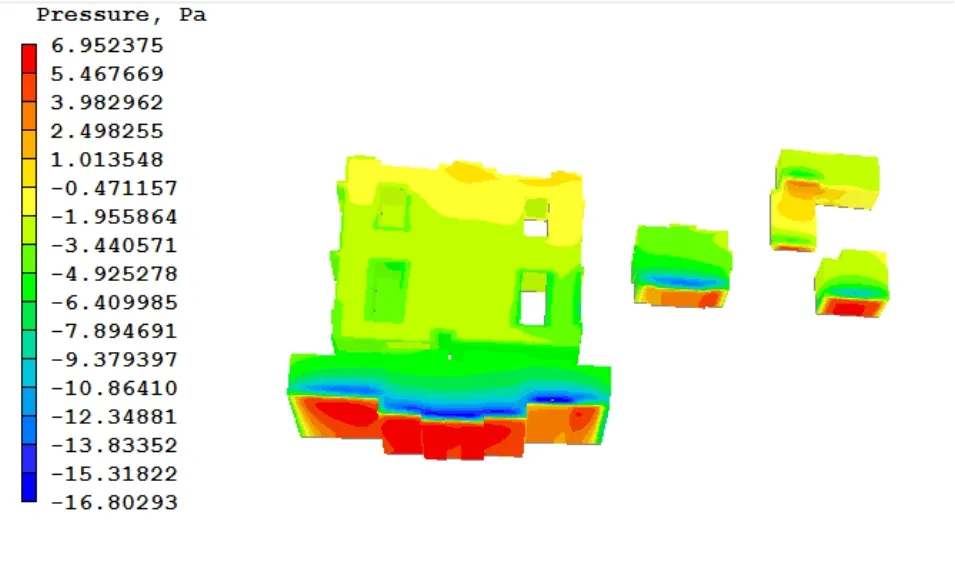

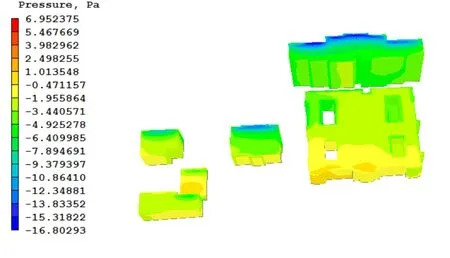

根据本建筑室外风环境模拟结果,选取夏季主导风向(S)和过渡季主导风向(N)平均风速工况的模拟结果来设置边界条件。夏季最不利压力是在一层,参考的压力值见下表1。图6至图9为建筑立面压力分布图。

表1 门诊楼建筑表面的压力值

图6 门诊楼立面迎风面压力分布图(夏季盛行风S)

图7 门诊楼立面背风面压力分布图(夏季盛行风S)

图8 门诊楼立面迎风面压力分布图(过渡季最盛行风N)

图9 门诊楼立面背风面压力分布图(过渡季最盛行风N)

3 数值模拟分析

3.1 夏季平均风速工况

3.1.1 流场

图10为夏季距一层楼面1.2 m(坐姿呼吸区)高度处的流场分布情况。在最不利压差的情况下,室内风速基本处于0.83 m/s,满足室内风速小于1.4 m/s的要求,其室内空气流动的状态比较均匀,利于夏季自然通风[2]。

图10 距一层楼面1.2 m(坐姿呼吸区)高度流场分布(夏季)

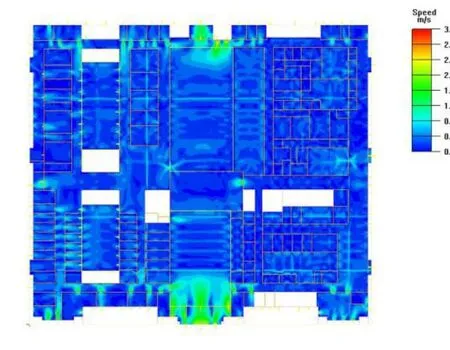

3.1.2 风速

图11为夏季距一层楼面1.2 m(坐姿呼吸区)高度处的风速分布情况。最不利风压情况下,一层两个门附近区域的风速相对较大,约在1.24 m/s左右,室内主要功能空间人体活动区域风速在0.41 m/s以下,通过控制外窗的开启状态可以达到自然条件下室内风速的要求。

图11 距一层楼面1.2 m(坐姿呼吸区)高度风速分布(夏季)

3.1.3 空气龄

图12为夏季距一层楼面1.2 m(坐姿呼吸区)高度处的空气龄分布情况。右侧手术室附近空气龄比较高,大概在4511 s左右,其他空间的空气龄均在744 s以下。总体上看,门诊楼通风效果良好。

图12 距一层楼面1.2 m高度空气龄分布(夏季)

3.1.4 通风量

夏季主导风向(S)平均风速为2.5 m/s。当可开启门窗全部开启时,所计算区域的通风量为 456.19 m3/s。该计算区域的体积约为49278 m3,则通风换气效率约为33.32 次/h,满足室内自然通风条件下换气次数不低于2 次/h的要求。

3.2 过渡季平均风速工况

3.2.1 流场

图13为过渡季距一层楼面1.2 m(坐姿呼吸区)高度处的流场分布情况。门诊楼风压比较大,整体可以看到空气流动状态良好,且速度均匀。

图13 距一层楼面1.2 m高度流场分布(过渡季)

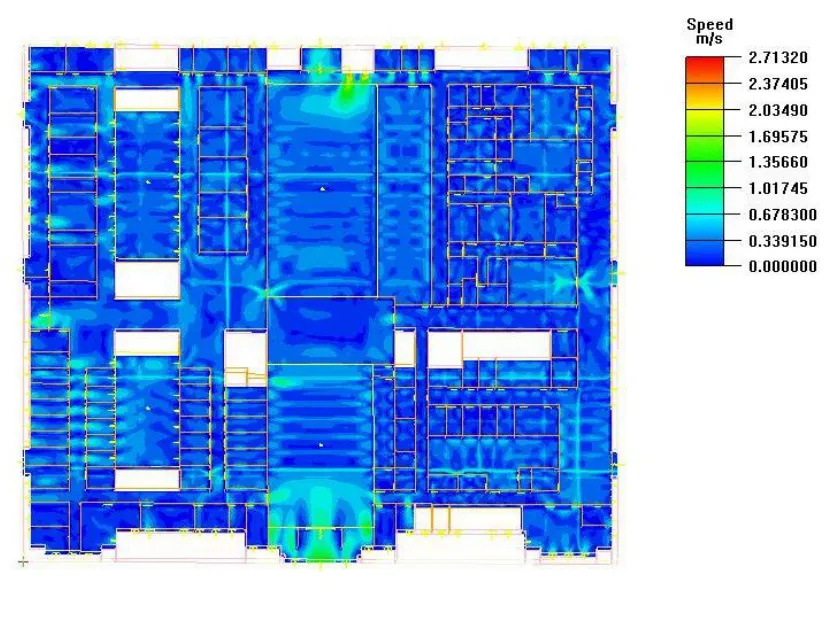

3.2.2 风速

图14为过渡季距一层楼面1.2 m高度(坐姿呼吸区)风速分布情况。大门入口处的中庭部分风速相对较大,约在0.81 m/s左右,局部地区最高达到1.58 m/s。门诊楼其他区域的风速相对较小,均控制在0.34 m/s以下。可通过控制外窗的开启状态来达到自然条件下室内风速的要求。

图14 距一层楼面1.2 m高度风速分布(过渡季)

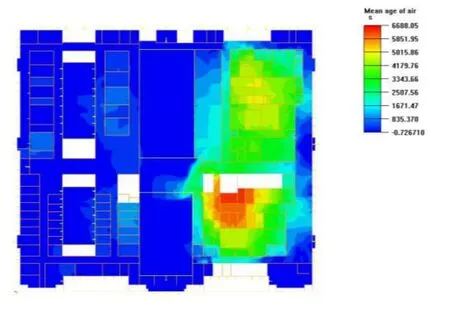

3.2.3 空气龄

图15为过渡季距一层楼面1.2 m高度(坐姿呼吸区)空气龄分布情况。图中所标示红色区域的空气龄在5851 s左右,其他区域空气龄均在3343 s以下。总体上看,主要分析功能空间均能保证室内的空气质量,通风效果较好。

图15 距一层楼面1.2 m高度空气龄分布(过渡季)

3.2.4 通风量

过渡季主导风向(N)平均风速为2.654 m/s。当门窗可开启部分全部开启时,该区域通风量为293 m3/s。该区域的体积约为 49278 m3,则其通风换气效率约为 21.4 次/h,满足在自然通风条件下房间换气次数不低于2 次/h的要求。

4 结语

本文通过对室内主要功能空间在夏季和过渡季主导风向平均风速条件下的自然通风状况进行模拟分析,得出以下结论:

(1)医院门诊楼西南角立面的通风口直对着风的来流方向,有利于形成“穿堂风”,促进室内自然通风。

(2)在夏季、过渡季主导风向平均风速边界条件下,工作区风速均在1.4 m/s以下,通过控制外窗的开启状态可以达到自然条件下室内风速的要求。

(3)在夏季、过渡季主导风向平均风速边界条件下,该门诊楼满足自然通风条件下的换气效率大于2 次/h的要求。

(4)模拟结果表明,气流均合理,根据《绿色建筑评价标准》的第8.2.10条,该建筑得分8分[3]。

[1]王福军. 计算流体动力学分析[M]. 北京: 清华大学, 2004.

[2]朱颖心. 建筑环境学[M]. 北京: 中国建筑工业出版社,2005.

[3]GB/T 50378—2014, 绿色建筑评价标准[S].