从“虚境”引发的思考

——与艺术家潘吉成的对话

从“虚境”引发的思考

——与艺术家潘吉成的对话

Thoughts Aroused by“Vagueness”: An Interview with the Artist Pan Jicheng

受访人:潘吉成

访谈人:刘怡君

时 间:2016年1月

地 点:天津美术学院

编者按:艺境无穷,虚心实想,美术创作人和美术教育者,都需要深刻的人文素养和关怀,艺术家潘吉成的相关艺术理念,颇具代表性地反映了一代美术教育人和实践者的经验体会。在新的社会时代,在与新一代学子的视野的对话当中,这些艺术命题或者会闪现出一些独到的光华。

Editor’s note: Art is limitless, and open-minded substantial thinking is needed.Profound humanistic attainments and humanistic care are necessary for both artists and art educators.The artist Pan Jicheng’s relevant art philosophy typically refects the experience of a generation of art educators and practitioners.In the new era, there may be fashes of unique brilliance from these artistic propositions in a conversation with a student of the new generation.

刘怡君(以下简称刘):潘老师,您好。《艺术虚境说》这篇文章是您在什么情境下写的,为什么会有艺术虚境这一体悟呢?

潘吉成(以下简称潘):我比较注重精神层面,经常有人说我有关精神的思考太虚,我觉得艺术就是虚。本来想写一篇特别纯粹的论文,我就想写“一切艺术都是虚,不是实”,可能我本人比较偏激,认为人们看到的所有的实全都不是艺术,这有些武断。在给学生上课的时候我也这么说,就有学生问我:“那写实的艺术都不叫艺术了吗?”我举了个例子,比如达·芬奇的《蒙娜丽莎》,他的画虽然是写实的,但是他的画后面所表现的精神,是虚的。再比如说荷尔拜因,大家都说他画得好,不敢否定他,我就认为他画得不好,他的东西看起来就像蜡像,没有精神内涵,琐碎的细节描写都是浮在表面的东西。有些画家画的女人体低级庸俗,带有世俗气,那是一种形而下的表现。去年我在欧洲考察时,就被文艺复兴前后的雕塑所震撼,那些女人体雕塑是向神敞开的胸怀,她们展现的并非是性的诱惑。我就在想,为什么这些雕塑会如此感染我呢?后来我找到了原因,是因为它们背后蕴含的精神性,所以我就写了这篇文章。

刘:那您所说的艺术“虚境”到底是什么呢?

潘:艺术的虚境就是艺术的抽象之意或抽象之境,即是对一种抽象精神的表达,是绘画作品的画外之韵。“虚境”是艺术想象的天地,艺术作品是通过形象来传达作者的联想与想象等情感精神,引领欣赏者进入到一个审美和遐想的空间。

刘:可以把您说的虚境空间理解为艺术家和欣赏者在形成共鸣后的互动空间吗?

潘:我认为互动空间是第二位的。首先作品得具有这个精神性,就比如我说的《蒙娜丽莎》它有精神,荷尔拜因的画没有,没有精神这个东西就很难形成互动。再比如说欧洲的女神雕塑,雕塑家在创造女神时,将自己的精神注入作品里去,那么这件雕塑就有了精神性。有的雕塑家他自身不具有精神,他创造出来的作品也就不具备精神,就像一个空壳。所以当我们在欣赏作品时产生了精神感受,艺术家创作的雕塑也存在精神感受,当两者沟通了,那就会形成一个互动空间。

好的艺术为什么感染人,其实就是一个互动空间的问题。互动建立在双方的基础上,就像无线电波发射,我有电波发射出去,但你是一块石头,就接收不到我的信号,不存在互动。近代我最喜欢的是王国维,他说“隔与不隔”,我的理解是,你我都有精神,而我们的精神相通就是“不隔”。为什么父母和孩子之间很融洽,就因为有精神的沟通,和陌生人之间有隔阂就是没有精神的沟通,关键在于精神沟通。再好比有些人一见钟情那就是精神信息相通了,我认为精神这个东西它确实存在,很微妙,有的人能感受到接收到,有的就感受不到。我再说一个简单的例子,我喜欢睡前看书,包括王国维等等大师之类的书与古人画册,这些书和画册与数理化的书相比,它们不一样,我就相信它向外不断散发着精神气息,因为这些书不是乱码,这些艺术感受是带有精神气息的。

刘:您从事基础教学二十多年,谈谈您对基础教学的理解。

潘:我觉得基础最重要最核心的是对感受力的培养。一个画家如果缺乏感受力就会看不到艺术,就会沦为匠人。由于感受力的不同才会去寻找自己的艺术形式语言,这是技与艺的合一。画面的理由源于精神的表达,基础的意义在于“表达”而不在基础本身,就好比说话的理由是为了语言文字一样荒谬,是一个道理,又如同不学成功人士的创业历程而去学他的言谈举止一样荒谬。爱因斯坦说“想象力远比知识更重要”,文化和知识是两个概念,一个艺术家要是没有艺术感受力,就像一个盲人,没有视力,一个艺术家没有感受力就看不见艺术,我觉得艺术感受力是最重要的,而现在我们对艺术感受力普遍都没有重视,问题在于对基础过于强调对“技”的重视。艺术感受力有的人是先天的,有的人需要引导,引导是非常重要的,现在就是缺少引导,把重点放在了知识上。因此,施教应更多地体现在文化精神层面而非技术层面,有什么样的精神思考和文化追求就会孕育出什么样的技术形式和语言。

刘:您是怎样看待画画这件事,关于创作上您是怎么看的呢?

潘:首先,画画应该是一种思考的过程,艺术创作是一种情感涌动,艺术是精神之事,好的艺术作品一定具有文化高度;其二画画不是化妆!现在很多人都是在化妆,怎么画得好看,怎么有视觉冲击力,他实际上都是在化妆。有些画家的作品我认为就是化妆,女人体画得很写实很漂亮很美,就像是裸体大美女,十分俗气,光有表面。

我比较喜欢老子的东西,他说好的东西是朴素的、真实的、自然的。我理解老子《道德经》的核心有两方面的含义:一是柔弱的,二是运动规律是反向的,也就是说“反者道之动,弱者道之用”。艺术家与一般人比小得多,弱得多,因而对于生活上的艰辛感受会更敏锐更微妙,感知力感受力也会更深刻更强烈。艺术家的谋生空间小,生存空间小,精神空间才会大,例如陶渊明、徐渭、八大、凡高、吴冠中、罗思科、贝多芬等等,这是反向的艺术规律。当代社会生活太富裕,有的人成天吃得大腹便便、油光满面,他肯定没有什么精神的高度和享受了。再比如说,我们常说的上个世纪照相机发明以来,写实绘画就消亡了,就没有意义了,现在上课学生有人体他不画,而是用照相机拍下来对着照片画,这就是照相机产生以后,写实绘画所面临的危机。但是我们从老子“反者道之动”的观点来看,照相机普及以后,它实际对艺术是有益的,因为它迫使你回到艺术本体。所以有些人索性想有方便我就抄,那是不对的,客观世界本身就有的不用你来画,如果照相机是一手,你画的就是二手了,并且还不一定能画得像。然而有一些聪明的人,有悟性的人就在想,艺术究竟在哪儿,就迫使你回到艺术的本体,思考艺术本体是什么,就是虚,这个虚看起来是空的不好描述,可是艺术就是虚的,不是实的。

刘:您是怎样看待当代社会的艺术的呢?

潘:在我看来当代社会脱离了朴与真。艺术有点像爱的本质多少年来都不会变,因为艺术的本质源于精神,变化的只是形式样子。我觉得当代是一个抽空精神的时代,是艺术史的低谷。当代艺术是浮躁的快餐文化,是花样翻新快而缺少精神内涵与深度的时代。今日世界的浮躁在于走得太快,浮躁抑制了人心的逍遥,我们疲于奔命……巴赫说过:艺术是赞美神的荣耀和内心的欢愉,除此之外都是凡人的吵闹。关键是要有世界水平,民族为小,国家为小,精神为大。一个伟大的艺术家,真正好的艺术作品都是具有世界性和人类性!就像空气一样自然流动。

刘:您是说现在当代的艺术家和批评家他们生活在过于物质的世界里,从而掉入了一种精神贫困的漩涡之中吗?

潘:对,你说得对,所以在我理解,现在的当代艺术在低谷,从美术史上看,你不要看现在当代艺术那么繁荣,那只是片面的假象,这种想法可能有所偏见。当代艺术有很多东西都是追求技术,追求观念,这个实际不是艺术之本,艺术的本质不是解说词。

我觉得音乐和诗是最接近绘画艺术的,就像老子说的“有”与“没有”。音乐的几个音符排列在一起,它就能打动你,进入到你的心灵里面,你说它有吗,它没有,你说它没有呢,但是它又的的确确存在,这就是音乐更接近艺术本体,音乐更虚的意思。这个精神有的时候就像空气,现实生活中很多东西都是看不见的,包括点、信息、能量、时间,什么都看不见。庄子有个寓言说道,有一个母猪和自己的几个小猪,一天小猪们的母亲死了,小猪们便四散而去。是同一个母亲,母猪因为失去了生命失去了精神,剩下的只是空壳,小猪们就离母亲而去,这反映了精神的重要性。艺术不是空壳,精神就是那么玄妙,它看不见也摸不着,但是肯定存在。所以,精神是需要体悟的,体悟深了才能进得去。

我还有一点体会就是,精神肯定不会去嘈杂的地方,精神需要静,它与静有缘,再一个就是精神和朴有缘,那些色彩斑斓的富丽堂皇的地方,精神不会往那儿去,那些都是徒有其表的空壳。再比如,装饰画,在我认为它不叫艺术品,它只是空壳。我在一个研讨会上,谈到过抽象画,我认为当代抽象在世界大范围内百分之九十都是割裂的拼凑。装饰画在于表面化,就像是金刚鹦鹉,鹦鹉学舌。其本质是没有精神内涵只有外壳,没精神性。我们看尽管凡高的画面上色彩缤纷,还具有那么多赋予装饰性的流线和鲜艳明快的色彩却没有让他的画流于装饰性,成为装饰画,不能不说这是他强烈精神支撑的结果。去装饰性趣味性的代表还有罗思科、弗洛伊德等许多大艺术家。罗思科的抽象绘画,多数抽象作品在他的画前并置时,都会显得或变成装饰画,流于趣味性。这只能说明罗思科的作品具有强大的精神气息。罗思科的目标是走出绘画,全身心地投入灵魂深处。他的作品让人感觉置身于他所营造的精神空间而非陈列其作品的现实空间里,去追寻人生的终极哲学“向死而生”的宗教体验与情感。

艺术创作是一种情感涌动,艺术家必须能在平凡中感动,在困顿中觉醒。艺术的沃土是心灵,心灵荒芜艺术就会苍白,一个人的视力有问题就看不到形象,如果一个人缺少感受力就会看不到艺术。艺术家在达到某种感觉和境界的时候是主动地接近这个点。

刘:您怎么看当代艺术或前卫艺术以及抽象艺术作品的?

潘:最早我喜欢写实作品,随着自己艺术修养的提高渐渐喜欢上抽象艺术。我虽不搞抽象,但我相信抽象艺术是高层次的,确信抽象是最接近艺术本体的形式。所以我青睐于抽象艺术。但对当今国内外的抽象艺术仍有疑惑。

当代艺术一再理论化、观念化、技术化,因而不再感人,我觉得当代是一个抽空精神的时代。首先,感到当今国内外很多的抽象作品多是割裂拼凑、杂乱琐碎的东西。其次,还有一些抽象作品看上去好看却不打动人。去年到欧洲考察在瑞士国家博物馆看到了罗思科原作黑色主题,当我面对罗思科的原作却非常感动,尤其是在精神上,让人心潮起伏流连忘返,感受到精神的力量。当时我忽然对贝尔的“有意味的形式”的“意味”有所开悟,我认为贝尔所说“有意味的形式”,光有形式等同于仅仅从形式到形式。意味也不仅仅是画面好看。“抽象艺术就是有意味的形式”。从自然中提炼出形式已属非凡,但只有形式还不能成为好的艺术作品,可见使形式具有意味犹如赋予躯体以生命。形式是艺术之体,意味是艺术之灵。画面的形式表情和文化有关。另外,抽象的概念不仅仅是点线面的形式,点线面也属具象范畴。例如“圆”是一个多生动形象的具象概念。而在画后面的虚境,即抽象的精神之境是不属于具象范畴的。抽象真正的意义就在于精神的表达,在于揭示形而上的真理。我理解抽象的概念更多的还应是在“形而上的精神层面”。我们想“抽象”是对应具象概念的,而具象即是物质世界,而非指造型上的形式语言(点线面等)而言,哲学思考中的逻辑思维是抽象艺术的核心。抽象绘画更接近一种思考,这是我的理解。抽象艺术是对世界和生命内在本质的揭示,而本质是超越表象的、客观的、不以人的意志为转移的,所以抽象艺术具有普适性,具有本质性,具有不确定性等特点。抽象艺术并不是抽象艺术本身,抽象艺术首先是一种思考,从抽象文化的角度去思考,是一种带有哲学意义的思考。我比较喜欢的一个当代行为艺术是塞尔维亚艺术家阿布拉莫维奇(Abramovic)做的一组行为艺术。2010年,阿布拉莫维奇在MoMA静坐了716小时岿然不动,接受了1500个陌生人的与之对视后,唯有一人的出现,让雕塑般的她颤抖地流起泪来,那就是乌拉伊(Ulay)。乌拉伊是她1976年在阿姆斯特丹遇到的灵魂伴侣,12年后两人感情走到尽头,这组行为深深触动了我。

刘:面对当代艺术存在的问题,我们需要建立新的评判标准还是如何?

潘:我认为主要还是在于个人对艺术的理解和选择,当代社会是一个抽空精神的时代,为什么我走在了一个和它相反的道路上呢?当代的主流推着人们不去想精神方面的东西,没有定力,没有自己的追求,随波逐流,他肯定选择的是物质,因为这个世界的发展肯定是物质的。比如说,我最崇拜的陶渊明,他的祖父是宰相,但是他什么都不是,就是一个“采菊东篱下”的农村种地老头儿,不光是因为他的桃花源,最重要的是他的精神,一定会流传到我们的后代。历史上那么多的皇帝,人们都叫出名的那些,还是大文人大艺术家人们知道得多,比如李后主李煜,当皇帝没人知道,但是人们熟知他还是因为他的艺术。所以说,艺术是个很神奇的东西,对于我们来讲能永存的是精神,不是物质。而现在人们都不追求这些,谁都不追求虚无缥缈,都是追求能攥在手上的实在在的东西。所以,现在的当代艺术就是追求实,追求科学,追求立竿见影,追求当代性,当代性实际上说就是要有意义。当代人的麻木,实际不是一个好现象,艺术家应当保留自己的偏激。有人说,潘老师的观点太具有批评性了,实际这就是偏激。比如有的人化妆,喷着很刺鼻的香水,我就很反感,但是现在很多人已经麻木了,他觉得没什么,我还是喜欢那种很朴很真的自然的气息。所以,我到自然界中时,就感觉到特别的痛快。当代人的麻木还因为身处其中的缘故,他看不出来,所以一来二去他也就认为那是好。因此,我觉得越做现当代就越要往回看,才能看清,他们说得对错不知道,只有往回看,你才能明白和理解,他们在说什么,才能辨别哪些是金子是宝石,历史要经过大浪淘沙,能留下的那是有精神和价值内涵的,精神不存在老不老一说。

刘:您觉得什么才是好艺术呢?

潘:艺术就像茶,好茶都是淡淡的清香,香浓并不是上等好茶。艺术的本质不在于视觉冲击力的大小而在于感染力的大小。艺术要达到一个自然质朴至真的境界,不应是追求形式符号之空壳。艺术家也不应有伦理上的好恶,伦理上的好恶会造成艺术品风格上不可原谅的矫揉造作。好恶只是艺术品的素材。艺术品的本质不在图文解说上,精神的表达才是艺术的核心本质。艺术是真诚的表达,艺术是对精神的感知能力,音乐求弦外之音,文学诗歌求言外之意,绘画贵在画外之境。艺术的最高层次总是充满神秘的,企图显示者必得曲解,我们只有放弃刻板的世俗思维和学术思维才会踏进艺术之门,从而呈现艺术,隐退艺术家。

刘:刚开始认为您的虚境说是从绘画创作和审美上来说的,现在发现它其实是一个全方位的,包含了所有艺术。

潘:对,艺术它本身就是一个很大的概念,括音乐、美术、文学等,如果把它局限在绘画,那就已经脱离精神,脱离虚境了。精神是一个全面的,只要局限在一点,不管是哪一点,它肯定就不是我所说的艺术的本质。所有的这些艺术形式本质上都是相通的,包括我喜欢的音乐,比如说《卡农》,这首曲子就特别能打动我,曲子里的心酸,对当初的追溯,对女孩的留恋,我仿佛都能体会得到。后来我查到作品创作的时代背景和故事,和我的感受十分吻合,所以这个很微妙。传神实际是传精神,有的人画的一个事,写的一个事,那只是素材,和精神没有关系,有些人用素材表现精神,有些人就只有素材。

刘:在我看来您是一位博学的学者,从作品和文章中又感觉您好似一位“当代文人”,您能给我们分享一些好的学习经验吗?

潘:“当代文人”,你体验得有一些道理,但是我绝对是一个现代人,我也有现代人的七情六欲,我也想住大房子,卖画,这些我都有,但是我可能更多的是在精神上追求古人,体验古人,因为古人离精神近。按现在的物质世界来说,物质越发展,离精神越远,也许你从这方面看我有些像古人或者文人,实际上就是在信仰上的追求。作为学者,我谈不上博学,可能我喜欢这些东西,我就吸收,我不喜欢就不吸收。就像一种精神或者一个意念,你喜欢这个东西,你一定能把它给吸引来,你不喜欢你就熟视无睹。还有的人能体验到,但是他说不出来,他肯定也有这种精神沟通,只是深浅而已。所以,我觉得学生读书学知识最主要的还是培养对艺术对生活的感悟、体悟。有一个成语特别好叫“牛嚼鲸吞”,“牛嚼”就好比我学老子我就像牛嚼草一样反复地回味,细嚼慢咽,慢慢地体会;“鲸吞”,那大鲸鱼一张嘴能吸收好几吨的水,牙齿并拢后,往外吐水,水被滤出去,小鱼就被留下了,这就说明读书既要细嚼慢咽,又要在博览全书后,把没用的像鲸鱼吐水一样,吐出去,把有用的留下。这个词对于读书,深入浅出说得特别到位。

刘:潘老师,谢谢您今天有关艺术的探讨和学习经验的分享。

潘吉成:天津美术学院设计艺术学院基础部副教授

刘怡君:天津美术学院艺术与人文学院在读硕士研究生

艺在虚境

潘吉成

图1 赵无极《三联画》,布面油画,195×390cm,1982年,台湾电子公司陈泰铭藏

图2 朱德群《偏远》,布面油画,62×97cm,1982年,法国阿尔贝-费罗藏

一、虚境与造型

“虚境”是中国传统美学精神的重要内核之一。艺术的虚境是相对实境来说的,艺术的实境可以理解为客观方面的景与物。而艺术的“虚境”可以理解为主观方面的情与意。是艺术作品中体现出的形而上的精神气息,是在艺术形式语言之上的联想或想象中的意境气息。“虚境”是超越了人物形象和故事情节这些表层意义上的实像,进入到人的生命载体后所能体味的一个精神的审美境界。

方士庶在《天慵庵随笔》里说:“山川草木,造化自然,此实境也。因心造境,以手运心,此虚境也。”庄子在《庚桑楚》篇说道:“正则静,静则明,明则虚,虚则无为而无不为也。”艺术说到底就是表达情感精神,“虚境”是艺术想象的天地,艺术作品是通过形象来传达作者的联想与想象等情感精神,引领欣赏者进入到一个审美和遐想的空间。这个空间就是艺术的“虚境”。虚并不是虚无或不存在,它蕴含着丰富的间接形象,是一个能不断呈现出想象中的实境来的艺术之虚境。与实境相比,虚境是从表层进入到深层的精神感悟。其含义已经超越了表面的形象,上升为更为深远的艺术精神境界。“虚境”也是美学追求的“像外之相”“弦外之音”“景外之境”。艺术作品的“虚境”归根结底是作者心境的反映。“艺术的虚境不是‘现在时(实)’,她是情感精神的记忆,是未来希望的田野,是想象的天地。”因此鉴赏艺术首先也要以实悟虚,使我们进入“虚境”的精神世界(图1、图2)。然而,以往我们传统造型更多关注的是实像的“造型”。在造型艺术中,造“虚境”之型才是艺术追求的本质核心意义。关于“造型”中国传统只说“构形”“立形”“写形”“造形”,而不说“造型”,这个“造型”沿用了西方的概念。顾名思义,这个“型”是模型模子的意思,表达的是严谨的西方造型理念。实际上是带有很局限很狭窄的含义,也带有最多的形而下的客观元素,所以此“造型”是个固定僵化的概念,容易使实践教条化。因此西方这个“造型”是缺少形而上的因素,是缺少艺术情感色彩的。而“形”更富有东方色彩意味和东方的造形理念(具有形状、形式、形态、形迹和情形以及喜形于色等更广泛的含义及表现意味),它带有更开放、更广泛、更自由的艺术与感情色彩。我们只有去掉西方“造型”说的束缚,才可见中国人之思想,东方之精神,才可见中国传统思维开放性之本色,才会进入到一个形而上的“虚境”的精神世界。因此我们在对待造型问题时要多从形而上的艺术层面去分析、去思考、去追求。我们只有将主观与客观合二为一,才能进入到一个情景交融的精神境界,真正做到造“虚境”之型(即创造“虚境”之形)。我们要培养这样一种形而上之“形”的开放性认识,这才是艺术的“形”而非客观规矩的“型”。因此我们要“造形”不要“造型”,造形艺术的核心是造“虚境”之形,虚的意义与价值在人文层面上,在精神气息层面上(图3、图4)。

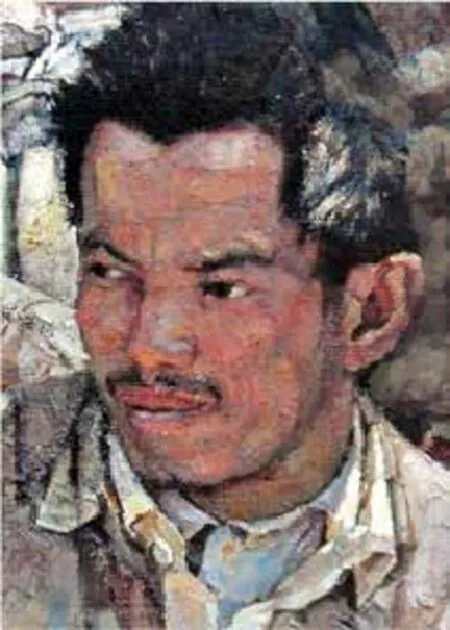

图3 忻东旺作品局部(那惊诧的目光充满着希冀,竭力克制的激动中流露出迷惘,无奈的等待略显惆怅,此谓:人文精神之虚境,是以实表虚)

图4 徐维新作品局部(是造实境之型,此形象多来源于照片,刻画表象境界肤浅,缺少内涵和深刻性,是以实表实:是形而下的作品)

图5 罗斯科作品,60.6×40.1cm,1968年

图6 罗斯科作品,1963年,瑞士巴塞尔市立美术馆藏

图7 达·芬奇《蒙娜丽萨》(以写实表虚境,作品散发着神秘的精神气息,使观者与作品产生精神上的共鸣)

图8 荷尔拜因《简-西摩尔》(是以实写实,缺少虚境,缺少精神性,因此作品与观者没有精神上的共鸣,所以如同看隔世蜡像,此谓:形而下之佳作)

二、虚境与技艺

具有审美价值的“画”和不具有审美价值的“图”,虽均属视觉文化,但性质不同,画为艺,图为技。虚为艺,实为技。实因虚而贵,技因艺而立。艺术涉虚入空,虚就是创造,实就是载体。这是灵与肉、生与死的关系,要以艺带技,不要单纯求技。艺术在虚不在实,要以虚带实,不要有实无虚。艺术不是对现实的模拟,艺术是另一个世界的“虚境”。正如包豪斯的代表人物之一保罗·克利所说:“绘画是让不可见的东西变为可见。”约翰·伯格曾将绘画定义为“制作当下所不能看见的”。爱因斯坦也有名言,“想象力远比知识更重要”。这是因为知识是实象,想象是虚境,“虚境”有用而无利,实是看得见的利,虚是看不见的用。老子讲:“三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用(轴套、器皿、房子因虚空而有其用)。”老子在两千多年前就表述了虚的重要性,艺术的道理亦同。艺术之本来源于虚的精神世界而不是克隆复制粘贴客观自然,“误实”不是艺术之路(不能一味地追求写实),因此要避免教条与模式,避免千篇一律,避免形而下的首要一点是“务虚”而非“误实”。“务虚”实为悟道,老子《道德经》中说:“天地之间,其犹橐龠乎,虚而不屈,动而愈出(虚的无穷尽)。”艺术正是追寻这无中之有,虚中之实。实是从虚中来,而非实从实中来。以往我们的误区在于追求实的过多,因此艺术创作要从“误实”转到“务虚”上来。实为具象,虚为抽象。实是过去,虚是未来,只有“虚”中才可能会有新的艺术产生,正是因为“虚”才有各种可能性,因此艺术家需要从艺术之外获取养料而带入艺术领域。道理挺简单,因为本身有的东西就有了,不需要你再带入,本身没有的东西是大于实这个领域的,它是需要你带入的。这些东西从哪里来呢?一定是从这个领域之外的一些领域和领域之间的地带,这是个虚空的地带。艺从虚境中来,也只有虚才会带来艺术的多元化,艺术才会异彩纷呈。那么“虚”又是什么呢?虚就是虚,虚也许是一种艺术感受力,也许是文化,也许是诗,是音乐。诗与音乐是最接近“虚境”的,对虚的体悟就是对道的体悟。它是想象的,是精神的,是形而上的,这是只可意会不可言传的境界。因此,我们要在追寻艺的基础上深化技,达到艺与技、虚与实的合一。人的精神世界是一个虚空而流动的艺术空间,就像一个具有多少个“T”的硬盘一样,如果你把磁盘填满就会死机,就不可能产生精神产品。我们要更多地在“虚”的精神层面去悟道,因为宇宙间的许多现象是肉眼所看不到的虚境世界(诸如气息、信息、精神、能量、音乐、气味、大小之边际,时间空间也都是看不见的,等等)。所以说“务虚”是艺之本。如罗思科的绘画追求虚无的宗教精神,让看不见的精神再现于“虚境”中(图5、图6)。艺术的本体不在于抽象或具象,达·芬奇、委拉兹贵支等的作品虽然是写实的,但表达的气息仍然是以具象的形式表现抽象的精神(以实表虚),最终仍是落在“虚”的精神上(图7至图10)。以心体道,因为心相是全悉的,只有当外在与内在产生精神上的联系时作品才会升华成为艺术。朱光潜先生在论无言之美时说:“世界之所以美满,就在有缺陷,就在有希望的机会,有想象的田地……世间有许多理想,也应该留着不去实现。因为实现以后,跟着‘我知道了!’的快慰便是‘原来不过如此!’的失望。”(虚境的美好。)我说:“世间啊!实有限,虚无限,时间无限,空间无限,想象无限,艺术精神无限,虚境无限……”

图9 委拉斯贵支《教皇英诺森十世肖像》(以实写虚,画面具有抽象的精神虚境气息,是形而上之佳作)

图10 荷尔拜因《亨利八世肖像》(以实写实,缺少虚境,缺少精神性,属形而下之技的作品)

图11 伦勃朗《自画像》(以实表虚,画面具有质朴的抽象精神虚境气息)

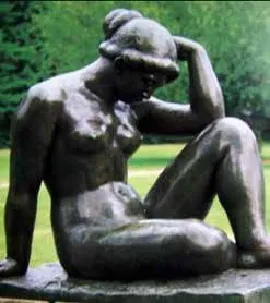

“虚境”是艺术想象之天地。艺术需要我们付出更多的思考和感悟的时间与空间,这是艺术的空间,是想象的田野。创新难,追求精神虚境更难。我们从大师作品中可以明显地感受到艺术的虚境以及它精神上的深刻性。例如:伦勃朗作品中形色间那浓郁浑厚的形体与空间气息以及质朴的精神气息;马约尔作品造型单纯凝重,整体洋溢着丰厚的生命气息,张扬着抽象的生命感,使我们沐浴在作品所散发的艺术精神气息中。这些都是形而上的生命气息与诗性的“虚境”。这是普通作品难以给予我们的精神信息。大师作品中带给我们的生命气息与精神信息即是“虚境”(图11、图12)。庄子在《人间世》中提出“虚室生白”,影响了陆机、宗炳、刘勰等一大批艺术家。“虚室生白”是对“虚境”的最好诠释。一幅优秀的艺术作品使人感到自然而亲切的原因在于画后面精神的虚境。好音乐打动人的灵魂,余韵悠悠;好诗也具有文字之外的意境;好的视觉作品同样要能够带给我们画面实中寓虚的意境,犹如好诗与音乐一样创造出的自然亲和的精神审美意境(此谓之“虚境”),这是一个艺术的精神世界。

图12 马约尔作品(以实表虚,虚境气息在于“整体洋溢着丰厚的生命气息以及概括张扬着抽象的生命感,使我们沐浴着作品散发的艺术精神气息”)

三、虚境与整体

整体的核心价值不在于画面形式上的黑白灰,也不在于形式构成上的琐碎或概括,以及空间中几何形体的大小分布是否和谐等等。整体的本质含意是形式后面抽象的精神(精神是虚境),因此,整体即是作品后的抽象精神。抽象就是“抽去实,抽取虚”,就是去表存里,去伪存真。抽象的实质是务虚,就是舍弃细节,简之入微,洗尽尘渣,独存精神。老子讲:“少则得,多则惑。”自然之道亦犹树也,愈多愈远其根,愈少愈近其本(王弼语)。抽象就是根,抽象就是本,抽象就是根本,抽象就是“精神生命”(抽象是生命,具象是肉体)。抽象是“虚”,抽象就是“道”,就是形而上的精神。《易经》上讲“形而上者谓之道”,即是抽去外在的非本质的现象,抽取内在的本质的精神。它是一种精神的虚境,是一种精神形式因素(图13、图14)。对抽象的认识停留在形式上的点线面以及几何形体上,是浅层的非本质的认知(因为点线面以及几何形体仍然是具象之形)。抽象在本质上是一种“虚”,像虚无的“道”,“精神”是最接近“抽象”这一概念的,因此艺术的“虚境”也是对抽象概念最本质的诠释。有些画在形式构成上可能是散的,但因画后有精神的支撑所以依然具有整体性(即我们常说的形散而神不散)。而有些画表面形式构成上是整的,但由于画后面没有精神的依托,表象整体,而内在支离破碎(即我们常说的貌合神离)。因此艺术作品中整体的核心价值在于作品形式后面的精神境界,“虚境”是艺术想象之天地,艺术世界的最高形式总是充满着神秘色彩,艺术的核心价值总是体现在精神的虚境中,所以整体意义在于画后面虚境中体现的意象,是以形表神,是形散而神不散(图15至图17)。艺术的整体意义在虚,不在实,艺术整体的审美在虚境中,在画外的精神支撑。正如画史之祖唐代张彦远所说:“以形似之外求其画,此难可与俗人道也。”真正的艺术不在于具有形而下的技法,而在于具有形而上的精神。它是情感的释怀与升华,是一种情感精神世界的“虚境”,是一种精神上的审美。因此,考核艺术作品整体的核心价值不在于形式上的琐碎与否,而在于“虚境”中精神之有无,艺术是一个务虚的精神世界……

图13 佛洛依德作品(形散而神聚,作品的“整体”性关键不在形式语言上的琐碎与否,而在于精神之有无)

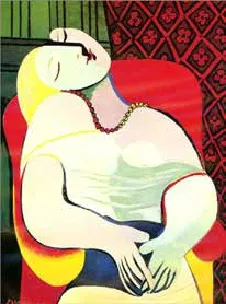

图14 毕加索作品(以抽象表抽象之精神,画面具有整体的虚境精神,仁和而美好,作品与观者在精神上相通不隔,这是精神上的合一)

当代社会大环境的浅层与浮躁,形成了以求表象的“深入”为能事的艺术误区。当代艺术也多以求实求利为快,从而丧失了精神上的“深刻”性,自然也就失去了艺术精神世界的“虚境”。西汉《淮南子》书中有“谨毛而失貌”之说,此“貌”指的就是虚境中的精神面貌与精神气息,就是整体的本质含义。艺术要回归本体,艺术要追求精神上的“深刻”,摒弃表象上的“深入”。只有这样我们才会接近艺术,才会走进艺术的精神世界。其实艺术最有价值的部分在“虚”,“虚境”中存在的美好最多,那里才是人类真正的精神家园。

图15 毕加索作品(是割裂的拼凑,作品不具有整体的精神性,画面仅是支离破碎的构件,作品缺乏精神上的整体虚境)

图16 佚名(去掉了五官在形式构成上应该更整了,但缺少精神的整体只是支离破碎的形式空壳)

图17 佚名(因为多了五官,在形式构成元素上应该是更碎了,但相反,因为有精神的支撑,画面反而具有了整体的精神气息)

[1]陈鼓应.老子注释及评价[M].北京:中华书局,1984.

[2]陈鼓应.庄子今注今译[M].北京:中华书局,1983.

[3]俞剑华.中国古代画论类编[M].北京:人民美术出版社,1998.

[4]英国费顿出版社.世界艺术博物馆[M].成都:四川美术出版社,2012.

[5]朱光潜.无言之美[M].南京:江苏文艺出版社,2010.

[6]H.H.阿纳森.西方现代艺术史[M].天津:天津人民美术出版社,1994.

(本文最初发表于《中国美术》2015年第4期)