面包师的记功碑:从欧里萨切斯之墓说起

胡 桥

面包师的记功碑:从欧里萨切斯之墓说起

胡 桥

过去三十年中,古罗马艺术史研究的范围从社会上层逐渐扩展到中下层,面包师欧里萨切斯的墓葬是一个典型的个案,它映射了文学中的特里马尔基奥之墓,另一个非精英阶层艺术与文化的典型文本。特里马尔基奥之墓的文字描述反映了公元前后古罗马墓葬的理想模式,而且其图像是对之前古罗马墓葬艺术图式的因袭。面包师欧里萨切斯之墓也有意模仿贵族的纪念碑,展现了古罗马公民对于其公民身份、事业和财富的骄傲。不过这座墓葬并不是对文学描述的简单再现,其视觉手段展现出了强大的自我叙述能力。本文着重从图像角度切入,解读古罗马的平民艺术遗存,同时也关注到文字与图像的互动关系;重视社会等级对墓葬图像的规定性,但也注意避免将阶层划分固化为对于图像的先入性评判。

古罗马;墓葬;平民;欧里萨切斯;特里马尔基奥

Et nuncspero me sic vivere, ut neminiiocus sim.

Homo inter homines sum…

现在我希望过着不被人鄙视的生活。我是人上之人。①

——Satyricon

文学中特里马尔基奥的豪华墓葬

在公元1世纪的小说《萨蒂利孔》(Satyricon)中,作者佩特罗尼乌斯(Petronius)以主人公恩可比乌斯(Encolpius)的视角描述了古罗马底层人民的生活,为后人了解帝国早期平民、奴隶以及自由民的日常生活提供了翔实的文字资料。这部小说最精彩的部分莫过于自由民特里马尔基奥(Trimalchio)的宴会,而这场精彩的宴会也成为了小说标志性的桥段。奴隶特里马尔基奥在被主人释放获得自由之后,通过不懈的努力积累了大量财富,也由此成为一位平民中的执政官。为了彰显自己的仁慈,炫耀自己所有,特里马尔基奥邀请了来自当时社会不同阶层的宾客参加他的宴会。如果仅仅只有奢华的排场,这场持续了两天的宴会不过是历史长河中若干炫富故事的缩影,但是这位奴隶出身的主人公在宾朋艳羡的目光下对于自己长眠之所的描绘却足以使这场宴会永留史册。由于缺乏文字记录和考古发现,在很长的时间里,特里马尔基奥构想中的墓一直是人们了解古罗马自由民最为可信的材料。

首先,请为我塑一尊雕像,让我的狗匐于脚畔。同时刻上花环、香膏以及角斗士彼得雷特(Petraite)的角斗。在你们的帮助下,我便可以长眠。我希望我的墓200英尺长,100英尺宽,果林环绕,那里有一个葡萄园,以及我们已知的所有水果。我觉得人们不应该仅仅关心他们生前的房屋而不去关注死后永恒的居所。我希望你们刻上这样一句话:这座建筑不会传给我的子孙。我会让我曾经的奴隶守护它。请刻上我的船。并且让我坐在众人之中的宝座上,手戴五枚金戒指将一袋金币分发给大家。当然这也是事实,我曾经为全城的人提供免费的膳食,也将钱分发给每一个人,你们都是见证者。如果合适的话,请刻上今天的宴会,全城的人在我这里享受美食。我的右边是妻子福尔图娜塔(Fortunata)的塑像,在她的手里有一只鸽子,对了,还有她的狗。也别忘了我的奴隶。同时我想要一大罐酒,酒瓶用塞子塞好,这样酒就不会漏出来。刻上一个碎了的花瓶,一个小男孩在旁边哭泣。在墓的中间立一个日晷,这样当人们看时间的时候就会看到我的名字。碑文请这样写:这里长眠着Gaius Pompeius Trimalchio Maecenatianus。他曾被任命为官员。他有能力胜任罗马的任何一项工作,但他无法兼顾所有。他是正直的、勇敢的、值得信赖的。他从不听哲学家的话,但他白手起家,最终成为百万富翁。愿他安息。别了。②

这是一座极尽奢华的墓。且不说墓葬的雕刻和装饰,单就其规模而言,这片将近2000平方米的建筑面积,外加数亩果林的空间已经令人叹为观止,罗马皇帝的陵寝不过如此。就拿帝国第一代皇帝奥古斯都(Augustus)的陵寝而言,约6000多平方米的空间里安葬着其家族成员以及后继的数位皇帝。③自建造之初起,奥古斯都的陵墓就是以家族陵园为目的进行规划的。而特里马尔基奥似乎并不希望子孙也出现在他的墓里,这片豪华的死后空间只属于他和他的妻子。佩特罗尼乌斯借特里马尔基奥展示了自己对一座豪华墓葬的想象。不可否认的是,作者对于这位富有自由民之墓的描述不会建立在凭空臆造之上,其中众多的图像和情节应当来自于作者可以接触到的真实的墓葬之中。当然这位公元1世纪的知识分子自然不会以贵族常常使用的图像作为创作的原型,因为特里马尔基奥作为自由民,其价值观、品味和知识结构与贵族,哪怕是佩特罗尼乌斯自己都存在差异。后文将进一步探讨关于这座虚拟之墓的图像和文本。

倘若没有19世纪的意外发现,特里马尔基奥的故事不过是历史长河中若干暴发户的一个缩影,而他的宴会、他的墓以及他从奴隶到富翁的奋斗史都因佩特罗尼乌斯带着阶级眼镜的夸张描写而显得荒诞不经。1838年,当人们在罗马一座城门的废墟中发现了一座梯形的墓葬时,“特里马尔基奥”的形象变得愈发清晰起来,而小说中那座奢华的墓似乎不只是虚构。现实中的“特里马尔基奥”有着另一个名字,马库斯·韦尔吉利乌斯·欧里萨切斯(Marcus Vergilius Eurysaces)。

图1 奥勒留城墙和面包师之墓

现实中的特里马尔基奥:面包师欧里萨切斯

欧里萨切斯是公元前1世纪奥古斯都时代的面包师。在被奴隶主释放成为自由民之后,欧里萨切斯开始了自己庞大的面包事业。这位精明的面包师不仅仅将自己生产的面包卖给平民,还成为了罗马军队的供应商。通过垄断性的军需供给,欧里萨切斯积累了大量财富,迅速跻身富人的行列。因此他得以为他的夫人,或许还有他自己,在罗马城外的“黄金地段”营建一座在当时看来非常豪华的墓。

在古罗马,死者不可以和生者处于同一个空间。因此古罗马所有的墓,不论奴隶、平民还是贵族都修建在当时的城墙之外。在公元前6世纪的罗马共和国时期,国王塞尔维乌斯·图利乌斯(Servius Tullius)修建了塞维安城墙(Servian Walls)以保卫罗马城。随着城市的不断扩建,塞维安城墙不再能承担保卫罗马城的职能,因为很大一部分的罗马人都生活在了城墙外,并且罗马在帝国早期的军事行动以扩张为主。因此罗马在三四个世纪的时间里都处于没有城墙的状态。但是塞维安城墙依旧是城的象征,死者的墓也依旧营建在城墙之外,即便有些墓并没有做到与生者的生活空间隔绝。尽管蛮族对罗马城的骚扰从未断绝,但是直到公元3世纪,日耳曼部落对罗马城造成的威胁才使得统治者意识到,罗马需要新的城墙。因此,帝国的皇帝奥勒留(Aurelian)在时隔九个世纪之后修建了罗马的第二道城墙——奥勒留城墙(Aurelian Walls)。

面包师之墓位于两条大路普雷内斯蒂纳大街(Via Preanestina)和拉比卡纳大街(Via Labicana)的交汇之处(图1)。也许正是因为要满足这样的地理位置,建筑师将其设计成了一个近似于梯形的不规则四边形,这种不对称、不规则的形状在古罗马的墓葬中也是极其少见的。当然,我们不能将这种少见的造型完全归咎于其地理位置,因为就算在这样的路口,墓也可以被修成等腰梯形、三角形、矩形等相对规则的形状。可以想象,墓主人的意志在这里起到了重要的作用,这点将在后文中进行讨论。墓的前方是马焦雷门(Porta Maggiore),这座古罗马的城门修建于公元前52年的克劳狄一世(Claudius I)时代,比面包师之墓略晚。而马焦雷门在三个世纪之后奥勒留皇帝扩建罗马城时成为了奥勒留城墙的一部分。

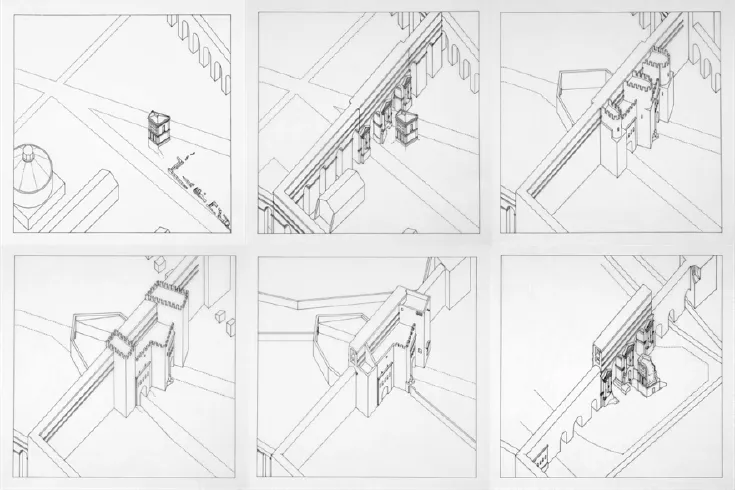

这个绝佳地理位置也带来了麻烦。当罗马城进一步扩建的时候,它成了营建新城墙的障碍,因而被掩埋,继而沉寂于历史之中。从公元前1世纪到19世纪面包师之墓及其周围环境屡经变迁(图2)。公元前1世纪,面包师之墓营建之始,道路相交的区域并没有其他建筑。几十年之后的公元1世纪,克劳狄水道(Claudian Aqueduct)从墓前方的马焦雷门穿过,即便两者的间距很小,墓依旧被完整地保留了下来。但是四个世纪之后,当克劳狄水道成为了新的奥勒留城墙的一部分之时,人们在这里修建了新的城门,面包师之墓的存在再也无法被忽略。有趣的是,当时的工匠并没有选择拆除这座平民的墓葬,相反,他们用土覆盖了墓,让它成为了城门堡垒的一部分。15—16世纪,虽然人们重新加固了城墙和城门,但他们并没有发现这座墓的存在。一直到1838年,教皇格列高利十六世(Gregory XVI)下令恢复马焦雷门和奥勒留城墙,当人们拆除了3世纪之后的建筑时,面包师之墓才得以重见天日。

图2 面包师之墓周边的变迁(公元前1世纪—公元19世纪)

图3 面包师之墓模型

图4 面包师之墓局部

图5 面包师之墓南立面局部

图6 面包师之墓北立面

图7 和平祭坛南面浮雕局部

图8 面包师之墓西立面局部

也许欧里萨切斯没有办法预知罗马城的发展,才使得自己的墓修建在了新城门之前;又或者在城市规划的问题上,面包师与克劳狄一世英雄所见略同,他预料到在这块战略要地会有城市的防御设施。无论如何,面包师之墓占有了当时墓葬选址的两个有利因素——虽在城外,但靠近城门;两条通往罗马城的大路在此交汇。欧里萨切斯应该可以想到,在这条进出罗马城的必经之路上,人们或许会停下来看一眼他的墓,他的名字、他的功绩也就会被更多人知晓。

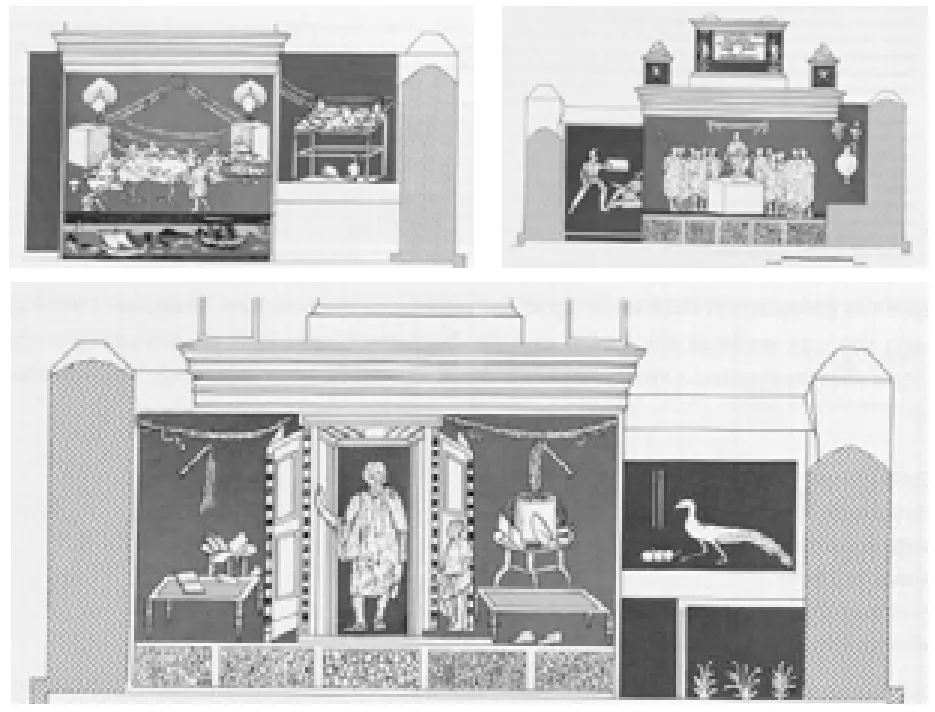

面包师之墓在公元5世纪的掩埋中失去了它的正面,即东立面。当时修建城门的工匠削去了墓的东立面,并将这些石头就近填进了墓的内部。19世纪当一对夫妇的雕像、石碑和其他建筑构件从面包师墓的遗址中被发掘出来的时候,人们相信这些就是被损坏的东立面,而浮雕所刻的就是欧里萨切斯和他的妻子。1838年,学者卡妮娜(Luigi Canina)根据刚刚挖掘的浮雕和其他遗物复原了东立面,并展示了整个墓的样子。卡妮娜的复原为大多数学者接受,并成为了之后研究面包师之墓的依据。

罗马文明博物馆(Meseo della Civilta Romana)根据卡妮娜的复原再现了面包师之墓的模型(图3)。墓分三层,底层由石灰石块构成,第二、三层的外立面也是由石灰石所筑;东立面的浮雕和石碑所用的石材是当时从希腊进口的珍贵大理石;而墓的内部则是奥古斯都时代流行的混凝土。这座墓没有地下部分,墓的入口位于丢失的东立面的第一层。即便现代的地面位于墓的第二层,我们依旧可以想象这座三十一英尺高(约9.5米)的墓在当时是多么壮观。

这座墓独特的设计之一在于它水平和竖直的柱状物(图4)。由于这种柱状的构件从未出现在同一时期的其他建筑中,因此,学者们对于它们的意义有着种种猜测。有的学者认为,这种柱状物与古罗马时期制作面包时使用的谷物量器有关;④还有的学者认为,这些柱状物应当是制作面包所用的揉面器具的再现。⑤总之,这些猜测都与墓主人的面包师身份相关联。劳伦·彼得森(Lauren Hackworth Petersen)则认为,将日常用品变成建筑构件植入墓中是一次独特的尝试。但是这些柱状物的功能并不仅仅局限于面包师试图去展示的那层含义,或者观众理解的那层含义。这些奇特的柱子为观众提供了一次新颖的视觉体验,吸引大家去解决这个谜。⑥或许对于古罗马的观众而言,这些柱状物源于他们熟悉的日常生活,因而很容易将图像与其传递的信息建立联系,继而很容易地明白这是谁的墓。然而对于现代的观众而言,我们并不熟悉那些遥远的日常生活。仅仅从视觉上来说,这座墓的造型的确吸引我们去探究为什么会如此,从而追溯出墓主人的职业。无论如何,通过这些图像,墓主人应当可以得偿所愿,因为不论是古代还是现代的观众都会在面对它的时候多驻足一会儿,这时第三层的浮雕也就映入眼帘。

外墙的浮雕再现了古罗马时期制作面包的过程,这些生动的图像记录了欧里萨切斯这位杰出面包师的功绩。与那些水平和竖直的柱状物一样,制作面包的浮雕也是第一次出现在古罗马的墓葬中。与那些贵族赞助的浮雕不同,面包师的浮雕中没有优雅的比例、细致的刻画,更没有引经据典。矮小、粗壮的人物,真实而不做作的叙述,这些粗犷而朴实的形象将面包师的故事娓娓道来——磨磨、揉面、烤面包、称重、销售。

南立面的浮雕中(图5),身着短装的工人们在一位身着宽袍的管理者的指导下筛麦、拉驴推磨、和面。而北立面中(图6),工人们则在督导下将和好的面做成面包,放入炉中烘焙。让我们把目光放入这个做面包的细节,四个工人被刻画得几乎一模一样,他们身着一样的短衣。我们难以看清他们的表情,并且也难以将桌下的腿和他们本人对应上,这种生硬的表现形式让人不禁联想到几个世纪前埃及的正面律,而与当时古罗马艺术家可以达到的造型艺术水平形成鲜明的反差。例如在奥古斯都的和平祭坛(Ara Pacis)中(图7),尽管整个队伍里的大人、小孩有重叠,但是行进中的每一个人的动作、姿态都不相同。由于艺术家对人物的细致刻画,后人甚至可以从这些图像中追溯出他们的名字——这组浮雕如同纪实影像一般记录了公元前1世纪的那些参与者。当然,面包师之墓中的浮雕并没有试图去告诉后人所刻画的分别是谁,里面那个身着长袍的管理者是不是就是欧里萨切斯本人,在这里艺术家并无意于记录历史,而是更专注于如何叙述这个关于面包的故事——这是墓主人的事业,也是他的骄傲,其他的一切与此相比,都无足轻重。最重要的情节出现在西立面的浮雕上(图8),烤好的面包被装在篮子里送往市集,称量过后,被买家运走。一架位于画面中央的大秤分隔了买卖双方,同时也给予了图像一种暗示,这是面包师欧里萨切斯最好的营销,画面的平衡感正告诉世人,在他这里货真价实,童叟无欺。

根据卡妮娜的复原,面包师和妻子阿蒂斯蒂亚(Atistia)的全身雕像(图9)位于东立面的第三层,二者正面而立。欧里萨切斯身着罗马公民才可以穿的长袍(Toga),阿蒂斯蒂亚穿着长裙(Stola)。与其他三面浮雕真实粗犷的描绘不同,这组夫妻像表现出更多精致的细节。当我们将这组雕像与和平祭坛相比,更多相似的细节出现在我们眼前。戴安娜·克莱纳(Diana E.E.Kleiner)指出,当创作面包师之墓的夫妻像浮雕时,工匠很明显地将同一时期纪念皇帝功绩的和平祭坛作为模版,即便这是一对奴隶出身的平民夫妇,例如阿蒂斯蒂亚在衣服中若隐若现的手与和平祭坛南面浮雕上皇后利维亚(Livia)的手(图10),除此之外阿蒂斯蒂亚的服装和发式与宫廷的贵妇是如此相似。⑦

在奥古斯都时代,墓葬中的自由民夫妻像非常常见,而类似的浮雕在罗马共和国晚期就已经出现。由于奴隶的婚姻没有合法的地位,因此真正意义上的奴隶夫妻并不是一个被认可的关系。但是当他们获得自由之后,庆祝婚姻就成为了庆祝自由和新生的另一重表达方式。面包师之墓中的夫妻雕像就如同自由宣言一般,昭示着墓主人的罗马公民身份。

图9 欧里萨切斯和阿蒂斯蒂亚夫妻像

图10 和平祭坛南面浮雕局部

图11 吉斯之墓浮雕

图12 普利斯库斯之墓

图13 阿蒂斯蒂亚的石碑

特里马尔基奥之墓的文字与图像

或许从墓葬的规格和图像中观众不难得知墓主人的公民身份,但是一个值得注意的问题是我们如何从墓葬中获悉面包师夫妇的自由民身份?在墓三个立面的中段不断地重复着一句话:“这座建筑属于马克·弗吉里阿斯·欧里萨切斯,他是面包师、承包商、公仆。”⑧这组铭文很明确地告诉了我们墓主人的名字和职业。但是整座墓葬的碑文中并没有提到自由民,即便是其他墓中主人名字前代表自由民身份(libertini)的字母“L”或者“LIB”也没有出现。那么我们如何判断面包师墓主人的身份?

学者们对此做出了解释。首先是面包师的名字,Marcus Vergilius Eurysaces中前两个Marcus Vergilius是罗马名字,而Eurysaces是希腊名字。古罗马的奴隶一般只有一个希腊名字,在被奴隶主释放之后,会把奴隶主的姓氏放在自己的名字前。⑨其次是家族谱系。古罗马重视家族血统,公民的墓葬中一般都会有父母、祖父母等家族信息。而奴隶是奴隶主的私有财产,没有父母家族,更没有姓氏。面包师之墓中并无信息提及主人的父母、祖父、兄弟姓甚名谁,因此可以判断面包师是奴隶出身。⑩第三是墓主人的职业。面包师并不是多么高贵的职业,一般是由被解放的奴隶从事。他们通常与奴隶及平民打交道,而很少能与贵族接触。⑪当然欧里萨切斯能为军队提供粮食,是一个特例。

这里有一个值得讨论的问题是自由民之墓是否有一个特定的模式,因而当人们看到这样的图像时就可以不借助文字很自然地判断出墓主人的身份?也许有些自由民并不介意向世人证明自己的过去,相反,他们为自己能拥有自由而骄傲。这些信息我们可以从某些自由民之墓的碑文中看出来。例如:波士顿美术馆收藏了一组吉斯(Gessii)墓的浮雕(图11)。浮雕上有三尊肖像,左侧和右侧身着公民长袍的是自由民弗斯塔(Gessia Fausta)和普利姆斯(Gessius Primus),中间身着士兵铠甲的则是他们曾经的主人帕布里阿斯(Publius Gessius)。碑文没有告诉我们弗斯塔和普利姆斯的关系,是兄妹、夫妻或者两个没有关系的自由民,但碑文却告诉我们普利姆斯在被解放后出资营建,同时弗斯塔督造了主人帕布里阿斯之墓。在这里,两位自由民自豪地将自己和已经过世的主人并肩,图像和文字共同传递出了某种炫耀的含义——就算出身奴隶,弗斯塔和普利姆斯也可以勤劳致富,并且有能力为曾经的主人营建墓室。

当然也有一些自由民并不愿意再提及自己作为奴隶的过去,他们更希望别人将其与出生自由的罗马公民放在一起,而我们也可以从他们墓葬的细节中看出端倪。例如面包师欧里萨切斯。当后人谈及古罗马社会时人们很自然地将奴隶出身的自由民归为一类,但自由民未必会有这样的归属感,因此在图像上,也就很难有属于这一类人的模式。一些专门研究古罗马自由民艺术的著作也倾向于分别讨论不同的例子而不是归纳出这群人的特点。例如:劳伦·彼得森的《罗马艺术和艺术史中的自由民》(The Freedman in Roman Art and Art History),以及约翰·克拉克(John R.Clarke)的《罗马平民的艺术,公元前100年至公元315年意大利视觉再现和非精英观众》(Art in the Lives of Ordinary Romans Visual Representation and Non-Elite Viewers in Italy, 100 B.C.-A.D.315)。

无论如何,那些能造得起墓、修得起浮雕的自由民都有一个共同点,就是富有。他们的财富在那些不那么富有的自由公民或者贵族眼里可以幻化成一切可能,并且成为解释这个特殊群体各种行为的答案。在这些人眼里,自由民的艺术是炫富的艺术,所以才有了佩特罗尼乌斯所描述的特里马尔基奥之墓,而这段文字描述也就成为了自由民之墓的一个标准。例如,建筑史学家科尔文(Sir Howard Colvin)谈论到面包师之墓与特里马尔基奥的关联时说道:“通常情况下,一个富有的人会摒弃属于他这个阶级特有的传统,而选择一种炫耀的方式。罗马马焦雷门外欧里萨切斯的奇特墓葬正是佩特罗尼乌斯讽刺的那位庸俗富商特里马尔基奥的一个翻版。”⑫1836年之前,或者说当众多自由民之墓的图像进入人们的视野之前,关于特里马尔基奥的故事是一段可信但不可尽信的文本。但是当我们面对各种不同风格的真实罗马公民之墓的图像之时,我们又该如何去看待那段文本?

图14 面包师之墓的骨灰罐

图15 古罗马骨灰罐

事实上,不少研究古罗马艺术的学者会主动或者下意识地站在古罗马贵族或者出身自由的公民一边,用他们的眼光来做这种文本—图像的对应,他们会根据特里马尔基奥故事中所反映的,或者自己认知的自由民的身份特点来印证现实中的自由民之墓——正因为它是自由民之墓,所以它如何如何。例如:戴安娜·克莱纳认为,面包师之墓中的夫妇像正是对当时贵族肖像的模仿,同时这些肖像也反映了共和国时期肖像艺术的写实风格。与科尔文类似,克莱纳也提到了图像与阶级的问题,但在克莱纳看来,面包师夫妇像的营建符合一种自上而下的图像传递方式,即贵族继承了先前艺术的写实传统并建立了属于这个时代的图像风格,处于社会下层的阶级出于抬高自己身份的心理去模仿这些图像。⑬不可否认,单就图像而言,面包师之墓和贵族肖像确有相似之处,这一点在上文中已有讨论。同时这种类似也很可能来自于下层向上层的模仿。但是逆向地建立这种基于阶级的视觉模式可能有些主观了。因为并没有任何标准去规定哪些图像属于哪个阶层,因此不能因为自由民有过从奴隶到公民的经历而去推测他们从心理上一定更想与贵族靠近。就算像欧里萨切斯这样的自由民会萌生这样的念头,但当我们放眼整座墓葬的图像时便会发现,面包师之墓不是一个山寨版的和平祭坛,面包师没有使用贵族偏爱的神话故事,没有古希腊式的精致雕刻,而是着意叙述贵族可能并不在意甚至鄙夷的面包事业。

经过两千年的流传,佩特罗尼乌斯的小说显然比任何一座自由民之墓更加深入人心。所以当我们面对一座形制独特的墓葬并且有原型可以追溯时,文字不可避免地承担着帮助我们理解图像的责任。但一个值得讨论的问题是,文本是否可以作为释读图像的标准?或者反过来,我们是否应当建立起一种对应关系,用具体的图像印证文本?

维吉尔(Virgil)在《埃涅阿斯纪》(Aeneid)中使用了拉丁文“perlegerent oculis”(read with eyes)来形容埃涅阿斯观看库迈(Cumae)的阿波罗神庙门上的图像这一个动作。⑭古罗马4世纪的文法学家莫鲁斯·塞尔维乌斯·奥诺拉图斯(Maurus Servius Honoratus)在《埃涅阿斯纪》的注释中讨论了这个情节中“读图”与“看图”的区别。他认为使用“读图”并没有错,因为从古希腊开始,画图和写字都是同一个词“grapsai”。⑮读/看和写/画这两组动词恰好说明了图像和文本的概念在拉丁文语境下的有趣关联:二者并非格格不入,而是一回事。同时,无论是图还是文,输入和输出信息的过程也是可逆的。因此,图像即文本。或许我们不能简单地从拉丁文法的规则推演至墓葬的视觉意义,但至少维吉尔的罗马史诗授予了我们某种特许去释读图像——我们如同埃涅阿斯一般站在了旧与新的转折点上,如果说女先知西比尔(Sibyl)为埃涅阿斯解惑,那么现实的例子则给予我们机会去论证图像-文本的逻辑关系。

让我们回到文章开头提及的特里马尔基奥之墓的文字描述。狗、花环、角斗士、香膏、酒瓶、宴会、果园……这些图像并非是作者的夸张臆想,而确确实实分别出现在罗马不同的墓葬中。每一个图像的分别出现也许并不能作为特里马尔基奥整段自述文字的解读,因为不同的墓有不同的语境,而我们无法拼接这些语境。但庞贝城出土的普利斯库斯(Vestorius Priscus)(公元1世纪)之墓却与特里马尔基奥之墓有着惊人的相似。约翰·克拉克仔细比较了特里马尔基奥的文本和这座墓葬的图像,⑯角斗士、果园、宝座、宴会……这座墓几乎是上述所有图像的合集(图12)。并且值得注意的是,这座翻版的特里马尔基奥之墓的主人虽不是大富大贵,但也不是奴隶出身的自由民。

简·怀特黑德(Jane Whitehead)分析了特里马尔基奥自述文字中的图像来源,她认为有些图像源于伊特鲁斯坎(Etruscan)或者更早的古罗马墓葬传统,并且成为之后几个世纪盛行的石棺上的母题。而且对于图像的使用也并不限于某一个特定的阶层。⑰从这个意义上来说,佩特罗尼乌斯也许并没有讽刺这些图像,而是通过使用这些图像的大杂烩来讽刺自由民的品味——他们也许并不了解这些图像的渊源与含义。同时怀特海德指出,公元3世纪之后,石棺逐渐盛行。装饰石棺的图像逐渐程式化。面对众多的订制,作坊通常会将之前贵族和平民常用的图像合并拼成一个模版,并且预留出一块空白让订件人根据自己的喜好去填补。⑱佩特罗尼乌斯设计的特里马尔基奥之墓预示的正是这种程式化。而从1世纪的小说到3世纪的石棺也正反映了一个从文本程式化到图像程式化的过程。

也许程式化的石棺会因为有着丰富的图像和含义而更有表现力,但是由受教育程度造成的品味和阶级差异也逐渐被消弭。与此同时,个性和创造力也在这个图像程式化的过程中变得珍贵起来。此刻再回首面包师之墓,奇特的造型和朴实的叙述让欧里萨切斯与自由民所谓的炫富艺术拉开了距离。面包师之墓不是特里马尔基奥之墓的翻版,不是自由民视觉图像的代表,而是公元前1世纪前后罗马非精英墓葬的一个案例。佩特罗尼乌斯提供的文字或许可以成为我们释读庞贝城普利斯库斯之墓或者3世纪之后石棺图式的参考,但是它不能作为我们理解面包师之墓乃至其他自由民之墓的视角。

墓葬中的映射:自由民、平民和贵族

一直以来,关于罗马的艺术史研究通常集中于贵族和精英,他们的艺术、文学和思想很大程度上影响了学者们认知和重塑那段光荣的历史。即便现在,大部分关于古罗马艺术的书籍都将主要的笔墨贡献给那些与精英们相关的作品,而少有目光聚焦在平民,尤其是自由民之上。虽然面包师之墓在19世纪上半叶已被发现,但相关的文献和研究却很少而且零碎。面包师之墓以及其他自由民之墓真正进入人们的视野还是20世纪90年代之后。近些年,越来越多的注意力集中在了那些真正缔造历史的平民身上。这个转变开始于20世纪70年代,意大利学者Ranuccio Bianchi Bandinelli和Bianca Maria Felletti Maj分别在他们编写的古罗马艺术史中讨论古罗马雕塑风格时,单独地定义了平民的、非精英(Italic)的艺术,而不仅仅描述宫廷的、代表精英品味的古希腊风格(Hellenistic)的艺术。⑲在此之后,越来越多的学者加入这股风潮,通过研究古罗马平民、自由民、奴隶的社会状态、动机和自我认同(self-representation),多角度、多层面地还原一个立体的古罗马社会。

在古罗马社会中最重要的阶级差异莫过于自由民阶层和奴隶。自由民阶层占据着古罗马社会大部分的人口,他们中就包括了自由出生的公民(ingenui)和奴隶出生的自由民(libertini)。自由出生的公民包括了统治罗马的贵族、参与统治的精英和一部分富人,以及未能进入政府机构的一些平民,他们享有完整的公民权。⑳这种基于参与政治活动多少的分类实际上也暗示了自由民和自由出生的公民在社会生活中的差异。尽管自由民享有自由公民的大部分权利,但他们依旧在罗马的政治和军事活动中受到限制。例如,他们不可以参军,也不可以加入骑士团,没有资格成为法官,更被禁止进入元老院。㉑但是自由民却是一个不容忽视的群体,因为他们在罗马的社会生活中扮演着重要的角色。他们中的很多人是商人、工匠、制造业者,拥有饭馆、酒楼、作坊、商铺。无论如何,他们同自由出身的平民和外国人共同构成了罗马社会最主要也是最复杂的群体,他们被学者们定义为非精英(non-elite)。

当研究艺术史的学者们将目光从贵族精英转向非精英之时,这群人的身份和社会生活被不断地强化和放大。近年来对于面包师之墓的研究通常也是从自由民身份的角度切入,通过墓葬的图像去验证富有自由民的艺术应当是一个什么模式,正如上文所讨论的一样。诚然,欧里萨切斯属于古罗马社会的一个特殊群体,他赞助的艺术不可避免地带着属于他所处阶层的痕迹。但是在面对面包师之墓的具体案例时,这种讨论方式显得有些单薄,因为这座墓的实际情况要复杂得多。

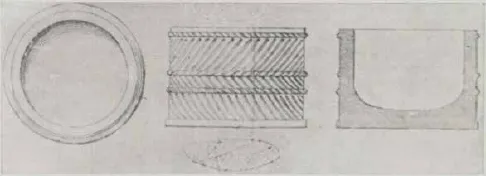

面包师之墓的另一块碑(图13)和夫妇像一同出土于东立面的废墟中,被认为是东立面的一部分。大理石的墓碑上写道:“阿蒂斯蒂亚是我的妻子,她是一位优秀的女人,她的遗骸被保存在这个面包篮(panario)里。”㉒仅仅从碑文来看,我们可以得知,一位丈夫为他的妻子阿蒂斯蒂亚营建了这座墓,在这里欧里萨切斯的名字和职业并未被提及。碑文中提到了一个面包篮,但问题是,这个面包篮指的是盛装遗骸的骨灰罐还是整座墓葬?假设“面包篮”指的就是这座造型奇特的墓,也许就视觉而言,这种说法有些牵强。但如果联系到欧里萨切斯的职业,将这个四边形的墓比喻为一个面包篮也并无不可。然而在19世纪的考古发掘中,人们在墓葬的顶层发现了一个骨灰罐,但不知是什么原因,这个骨灰罐在出土后不久就遗失了。从流传下来的图片(图14)中我们可以看出,这个圆柱状的骨灰罐在形制上更接近于面包篮。因此有学者推测,碑文中的面包篮应该指的就是阿蒂斯蒂亚的骨灰罐。㉓

在普林尼(Pliny)和西塞罗(Cicero)的描述中,土葬是古罗马最原始的丧葬形式。㉔尽管在罗马共和国晚期,土葬、火葬和木乃伊式的丧葬形式并存,㉕但火葬却是包括帝王在内的大多数罗马人选择的丧葬方式。一直到公元2世纪哈德良皇帝时期,雕刻石棺逐渐成为富人的风尚,土葬才越来越多。即便如此,很多人依旧习惯于火葬,而将骨灰置于石棺之中,石棺成为了可以容纳更多图像的大型骨灰罐。

实际上,篮子形制的骨灰罐并不是面包师夫人的专属用品,在古罗马,女性的遗骸通常被放在这种篮子式的骨灰罐里,以彰显她的贤良淑德。㉖大都会美术馆也收藏着一件类似的骨灰罐(图15)。这件圆柱形的大理石骨灰罐可以追溯到公元前后,与面包师之墓几乎同时。罐子的周身及盖子上都刻有绳纹,模仿了柳条编织的篮子的形状。编织是古罗马妇女日常的活动之一,她们会用柳条编织各种生活中的容器,例如羊毛篮。而这种形制的骨灰罐也是女性墓主人日常所用容器的再现。由于阿蒂斯蒂亚丈夫的职业,她日常最可能编织的就是面包篮。

之前的很多研究都对阿蒂斯蒂亚的存在轻描淡写,而直接讨论欧里萨切斯、自由民和他们赞助的艺术。在这些研究中,阿蒂斯蒂亚就如同面包师的陪葬品或者浮雕上制作面包的任何一个形象一般,她只是为了配合作为自由民的丈夫而被讨论的。但阿蒂斯蒂亚的存在恰恰是一个不容忽视的问题,因为这座墓归根究底是一位女性的墓葬还是夫妻合葬墓,很大程度地影响着我们去解读它的图像所传递的信息——我们是否还应该站在古罗马女性墓葬的角度去看它的图像,而不是仅仅从阶层的角度来考量。这座墓一直被命名为面包师之墓是基于墓身上的铭文,但就目前的考古发现而言,欧里萨切斯本人的遗骸未必就埋葬在墓里,而至少阿蒂斯蒂亚更可能在。当我们仅仅从墓主人阿蒂斯蒂亚的角度出发,就会发现另一个问题:除了夫妇像,整座墓的外观上没有任何女性墓主人的生活场景,更没有任何女性的图像或者女性的信息暗示。单从墓的图像而言,观众无从获悉这是一位女性的墓葬,更不会知道关于这位女性的生活细节,而她丈夫的财富和事业被强化了。

由于缺乏19世纪初发掘的详细资料,这个被卡妮娜复原的东立面一直存在争议。问题主要围绕在面包篮型的骨灰罐、夫妇像以及证明墓主人阿蒂斯蒂亚身份的墓碑是否都属于欧里萨切斯的墓。近年来,有学者研究发现,欧里萨切斯墓的周围存在过一座规格小一些的另一位面包师的墓葬,而那座墓葬的一些建筑构件出现在了欧里萨切斯的墓葬遗址中。㉗但这种推测的前提是,出于什么原因在3世纪修建城墙的时候,人们会拆掉另一座面包师的墓并且大老远地将某些构件搬到欧里萨切斯的墓里来?这篇文章不做具体的考古研究,也不讨论卡妮娜复原的东立面是不是可靠,在这里只是想说明有另一座面包师之墓的存在,而它的存在提醒着我们应该用怎样的眼光看欧里萨切斯之墓图像之间的关系。例如,假设上文提及的一切建筑构件都属于欧里萨切斯之墓,那么这位可以在整座墓的其他三面都写上自己名字的面包师,为什么会在最重要的墓碑上不落款,而他为什么会在这座纪念他妻子的建筑上刻上他的功绩?

一种可能的猜测是,面包师欧里萨切斯在生前就为自己和夫人营建了这座墓葬,因此他的名字和功绩也被刻在了浮雕上。但是他的妻子阿蒂斯蒂亚先于他过世而被葬在这座墓里,而他本人去世后由于种种原因被葬在了别处。结合特里马尔基奥之墓,我们可以发现,自由民的妻子似乎只能在墓中留下一尊塑像作为丈夫的陪衬,而没有别的图像。她们雕像的存在是合法的婚姻关系的象征,也是为了证明丈夫的自由公民身份而不是她们自己是谁。从这个角度来看,自由民的妻子似乎有着比自由民更低的地位,她们是丈夫的附属品。

实际上,妻子的墓表现丈夫的功绩也并非只有面包师之墓这一例,也并不仅限于自由民。古罗马的阿皮亚大道(Via Appia)上有一座公元前1世纪的墓葬(图16),墓主人是当时的一位贵族妇女塞西莉亚(Caecilia Metella)。塞西莉亚的父亲是罗马的执政官,而她的家族从公元前3世纪开始就是罗马最富有的家族之一。她的丈夫马库斯·克拉苏(Marcus Licinius Crassus)是恺撒时期的财政官。这座墓被营建成了一座城堡的形状,与面包师之墓纪念墓主人丈夫的功绩相似的是,塞西莉亚的墓是为了纪念她的丈夫在一次军事活动中的胜利。即便与罗马历史中众多伟大的军事胜利相比,塞西莉亚丈夫的这次胜利实在有些微不足道,或许大多数的罗马人都不会在意,但塞西莉亚城堡形的墓却记录了这一点。与面包师之墓不同的是,塞西莉亚的墓并不是丈夫为其营建的,非常确定是一位贵族妻子为自己造的墓,因此妻子的意图在这里表达得非常明确。当塞西莉亚完全有能力像和平祭坛中的利维亚一样用精致的浮雕反映她的生活、阶级和信仰的时候,她没有使用贵族常用的古希腊风格的众神图像,而是选择了相对粗犷的表达方式——高20米直径29米的城堡。塞西莉亚引以为豪的不是自己高贵的出身,而是丈夫的军功。在古罗马对外扩张的时代,军功是贵族最大的荣耀。也许塞西莉亚自己并没有什么可歌可泣的故事,但她最大的功绩就是相夫教子。这一切都凝聚在了纪念碑式的城堡之中。

图16 塞西莉亚之墓

图17 塞斯提斯之墓

图18 油画中的玛米亚之墓:Sir Lawrence Alma-Tadema,An Exedra,1869/70

不朽的记功碑

尽管在维吉尔的描述中,地府是存在的,人死后亡灵即会进入一个叫作“Limbo”的空间里,㉘但就考古发现而言,大多数人并不受文学传统的影响,因为古罗马的墓葬中鲜有图像或者文字暗示死后另一个世界的存在。在基督教被人们广泛接受之前,古罗马人并不奢求灵魂得以升天或者将生前的一切带到来世。在他们眼里,死者的一切保存在生者的记忆里,㉙此生的功绩才能使自己永垂不朽,因此他们希望可以永远被人铭记。从这个意义上来讲,墓葬既是灵魂的归所,又是今生的记功碑。古罗马墓葬的内部通常没有过多的图像和装饰,死者并不希望在地下孤独地享受所谓的美好生活。他们用新奇的墓葬造型和丰富的外部图像来抓住过往行人的注意,而行人的阅读和参与使得墓主人得以永恒,也完成了墓葬完整的意义。

最具代表性的一例是位于罗马城的塞斯提斯(Gaius Cestius Epulo)之墓(图17)。这座建于公元前15年的墓是罗马仅存的金字塔型墓。当奥古斯都选择传统的伊特鲁斯坎(Etruscan)型墓以撇清与安东尼(Mark Antony)、克娄巴特拉(Cleopatra)以及埃及之间的关系时,作为当时罗马执政官的塞斯提斯却在营建自己家族的墓葬时,建立这种非常明显的与埃及的视觉关联。公元前30年,埃及成为罗马的一个行省。即便古希腊风(Hellenistic)的艺术仍是贵族们的追求,“埃及热”(Egyptomania)也不可避免地横扫罗马。埃及的金字塔也成为了罗马人模仿的墓葬形式。但与埃及人不同,塞斯提斯并没有模仿埃及金字塔复杂的内部结构,他的金字塔几乎是实心的,只留了很小的空间用于安置他和家人的遗骸。并且这个狭小空间的壁画也不是埃及式的反映亡灵升天的图像,而是罗马第三风格(The Third Style)的壁画形式。可以推测,塞斯提斯选择这样的形式基本上是出于金字塔的视觉效果。即便金字塔的外部并没有什么浮雕,但是这座宏伟的建筑足以吸引过往的行人来阅读墓主人家族的信息。

另一个例子是庞贝城女祭司玛米亚(Mamia)之墓(图18)。她的墓被营建成一个半圆形的石凳。玛米亚希望来往庞贝城的行人可以在累的时候在她的石凳上小憩一会儿,然后读一读石凳靠背上的铭文,这样她的名字和故事就可以永远被人铭记。通过设置便民椅的方式来吸引观众的确颇具匠心,当然这种石凳式的墓本身包含着贡献的含义,与墓主人祭司的身份相吻合——此生为大众服务,死后也能惠泽后世。石凳的造型胜过任何描绘生前功绩的图像,哪怕千年之后,人们也可以切实感受到那个女祭司曾经的所作所为并享受她的余荫。

佩内洛普·戴维斯(Penelope J.E.Davis)在讨论图拉真纪念柱(The Column of Trajan)的时候强调了设计者通过纪念柱上的图像操纵观众以完成整座建筑的政治含义。与此同时戴维斯认为古罗马的墓葬营造了一种关于礼制的语境,而墓葬功能的最终实现正是由于一代又一代的观众参与到这个设计者故意创建的语境之中。㉚在这种方法论之下,塞斯提斯的金字塔之墓通过挪用语境之外的图像来产生一种奇异的视觉效果,并且建筑庞大的体积迫使可能的观众一定会参与到阅读这个图像乃至文字的过程当中;而玛米亚的石凳墓则在设计之初就充分考虑了纪念碑与观众的互动,观众主动的参与加强了石凳墓的纪念含义,甚至就座这个动作本身即是一种礼制活动。戴维斯的方法论为我们释读古罗马墓葬提供了另一种基于观众的视野,带着这样的目光,让我们再一次审视面包师之墓。

第一次进入罗马城的人会对这座他将邂逅的城市有着怎样的期待?由于交通方式和资讯传播的不同,古代的观众显然与现代的旅游者有着截然不同的视觉体验。作为一位公元5世纪之前的旅行者,他在通过普雷内斯蒂纳大街(Via Prenestina)或者拉比卡纳大街(Via Labicana)进入罗马城时一定已经在这条大道上看过了不少墓葬,而面包师之墓奇特的外形会吸引他再一次驻足。首先,巨大的体积和墓葬的地理位置会让他联想到墓主人的财富。其次他将看见东立面。如果他可以阅读,碑文告诉他一名匿名的丈夫为妻子阿蒂斯蒂亚营建墓室,而夫妻的浮雕像则表明墓主夫妇的合法婚姻和公民身份。当他转过正面看到南、北立面时,彩色的浮雕映入眼帘。㉛当然由于距离地面28英尺(约8.5米),旅行者依旧很难看清23英寸(约0.6米)宽的浮雕上的所有细节。这时他的目光移到中部的铭文上,他看见欧里萨切斯的名字和面包师的职业,带着这样的信息他再一次抬起头观看那些彩色的浮雕,粗犷、朴实的图像正描绘了制作面包的过程。联想到之前的碑文,旅行者可以想象阿蒂斯蒂亚和她丈夫共同的事业。当他走过这座墓,回首看见西立面的浮雕,卖面包的场景可能会让他联想到衣食富足的生活,而一杆平分画面的秤也许会让他联想到公平——而这一切属于他正在步入的那座城市,是那里的人民所享有的生活。

即便这位古代的旅行者曾经读过《萨蒂利孔》的小说,他可能并不会联想到特里马尔基奥的故事,因为他也许无法从短暂的观看面包师之墓的视觉经历中获得自由民的信息,或者与特里马尔基奥之墓相关的图像信息。即便这位旅行者不能阅读拉丁文,㉜他依旧可以从面包师之墓的图像中读出墓主人的财富、事业和罗马公民的身份——这些是面包师的骄傲,也是面包师乃至其他罗马公民,不论平民还是贵族,都希望观众从他们的记功碑中获取的信息。

此刻这位旅行者已经进入了罗马城,也许他会很快忘记面包师和他的妻子以及他一路走来所看到的其他墓葬主人的名字。但是他的脑海中浮现的会是众多罗马人的记功碑中所承载的个人奋斗史、对于荣耀和功绩的期许,和身为这个伟大帝国公民的自豪。当他穿过大街小巷,走过熙熙攘攘,最终来到图拉真广场之时,抬头仰望纪念柱㉝顶端的图拉真金像——这位伟大的皇帝将帝国带向辉煌。

在古罗马,墓葬不仅仅是灵魂之归所,更是个人的记功碑。为了让自己永远被人铭记,墓主人在营建个人墓葬之初便将可能的观众和可能的阅读融入了设计的蓝图。在这股视觉营销的风尚中,众多精英和非精英的墓葬如同高速公路边的广告牌一般一次又一次地吸引着路人去观看和阅读。而这些观众的参与不仅实现了墓葬的功能,更加深了墓与墓之间的语境关联,正是由于观众的介入串联了不同人物的墓葬含义——不是一例例个案,也不是一个个阶级,而是一部完整的图像志——这些大大小小造型各异的墓如同一幅历史画卷表达了罗马帝国大人物和小人物共同的追求:身份、事业、财富。自由民欧里萨切斯和阿蒂斯蒂亚只是众多缔造罗马历史的人民中的一分子,他们的墓不是特里马尔基奥文本的现实翻版,不代表自由民阶层的特殊价值观,而反映了一对勤劳的罗马公民夫妇从无到有的奋斗历程。众多如同欧里萨切斯一样的精英和非精英们共同谱写了帝国的奋斗史,不同阶级和种族的人们共同缔造了古罗马一座座荣耀之城,而大大小小的记功碑共同构建了属于罗马帝国的纪念碑。一个不想被遗忘的面包师身后是一个铭刻着光荣与伟大的帝国。

注释:

① Michele George,“Social Identity and the Dignity of Work in Freedmen’s Reliefs,”In The Art of Citizens, Soldiers and Freedmen in the Roman World, ed.Eve D'Ambra and Guy P.R.Métraux (Oxford, England: Archaeopress, 2006), 19.Originally published in Petronius Arbiter, Petronius.Apocolocyntosis, trans.Michael Heseltine, W.H.D.Rouse, and Lucius Annaeus Seneca (London: W.Heinemann, 1922), 103.

②译自Lauren Hackworth Petersen, The Freedman in Roman Art and Art History (New York: Cambridge University Press, 2006), 85。

③ 包 括Marcus Claudius Marcellus, Marcus Agrippa, Nero Claudius Drusus, Octavia Minor, Gaius和Lucius.Livia (Augustus的妻子), Germanicus, Agrippina the Elder, Julia Livilla (Agrippina的女儿), Nero (Germanicus的儿子), Drusus Caesar (Germanicus的儿子), Caligula, Tiberius, Drusus Julius Caesar (Tiberius的 儿 子), Nero Claudius Drusus和Antonia Minor (Claudius的 父 母), Claudius, Britannicus (Claudius的儿子), Poppaea Sabina (Nero的妻子), Julia Domna (之后被移入哈德良的陵墓中), Nerva(最后一位葬入陵墓中的皇帝)。

④Diana E.E.Kleiner, Roman Sculpture (New Haven: Yale Univ.Press, 1992), 105.

⑤ Paola Ciancio Rossetto, Il sepolcro del fornacio Marco Virgilio Eurisace a Porta Maggiore (Roma: Istituto di Studi Romani, 1973), 33-34.

⑥ Lauren Hackworth Petersen, The Freedman in Roman Art and Art History (New York: Cambridge University Press, 2006), 112.

⑦Kleiner 1992, 107.

⑧ EST HOC MONIMENTUM MARCEI [sic] VERGILEI EURYSACIS PISTORIS REDEMPTORS APPARET.Preussische Akademie der Wissenschaften, Corpus inscriptionum Latinarum, (Berolini: De Gruyter, 1863), 1.2.1203-1205.

⑨Lily Ross Taylor,“Freedmen and Freeborn in the Epitaphs of Imperial Rome,”The American Journal of Philology 82, no.2 (1961): 127.

⑩ Lauren Hackworth Petersen, "The Baker, His Tomb, His Wife, and Her Breadbasket: The Monument of Eurysaces in Rome," The Art Bulletin.85, no.2 (2003): 238.

⑪Ibid., 230.

⑫Howard Colvin, Architecture and the After-Life, (New Haven: Yale University Press, 1991), 96-97.

⑬Diana E.E.Kleiner, Roman Group Portraiture: The Funerary Reliefs of the Late Republic and Early Empire (New York: Garland Pub, 1977), 118-157.

⑭Quin protinus omnia perlegerent oculis, ni iam praemissus Achates adforet atque una Phoebi Triviaeque sacerdos, Deiphobe Glauci, fatur quae talia regi.(Aeneid, 6.33-35) 参 见Virgil, and T.E.Page, The Aeneid of Virgil (London: Macmillan, 1894), 113.

⑮Jas Elsner, Art and Text in Roman Culture (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 1.

⑯John R.Clarke, Art in the Lives of Ordinary Romans: Visual Representation and Non-Elite Viewers in Italy, 100 B.C.-A.D.315 (Berkeley: University of California Press, 2003), 185-203.

⑰Jane Whitehead,“The ‘Cena Trimalchionis’ and Biographical Narration in Roman Middle-class Art,”in Narrative and Event in Ancient Art, ed.Peter Holliday, (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 317.

⑱Ibid., 320.

⑲参见 Bianchi Bandinelli, Ranuccio.Rome, the Centre of Power: Roman Art to AD 200.London: Thames and Hudson, 1970.和Felletti Maj, Bianca Maria, and B.M.Felletti Maj.La tradizione italica nell'arte romana.Roma: G.Bretschneider, 1977。

⑳Peter Garnsey, and Saller Richard P, The Roman Empire: Economy, Society, and Culture (Berkeley: University of California Press, 1987), 107-159.

㉑George 2006, 19.

㉒FUIT ATISTIA UXOR MIHEI/FEMINA OPITUMA VEIXSIT/ QUOIUS CORPORIS RELIQUAE/QUOD [sic] SUPERANT SUNT IN/HOC PANRIO.Preussische Akademie der Wissenschaften 1863, 1.2.1206.

㉓Kleiner 1992, 107.

㉔参见 Marcus Tullius Cicero, De Legibus ii, 22, 56.Gaius Plinius Secundus, Naturalis Historia vii, 54, 187。

㉕Jocelyn M.C.Toynbee, Death and Burial in the Roman World (London: Thames and Hudson, 1971), 39.

㉖Ibid.

㉗Olle Brandt,“Recent Research on the Tomb of Eurysaces,”Opuscula Romana 19 (1993): 13-14.

㉘Toynbee 1971, 36.

㉙Ibid.

㉚参见 Penelope J.E.Davis, "The Politics of Perpetuation: Trajan's Column and the Art of Commemoration," (American Journal of Archaeology 101, 1997), 41-65。

㉛面包师之墓的浮雕曾经上色,参见Paola Ciancio Rossetto, Il sepolcro del fornaio Marco Virgilio Eurisace a Porta Maggiore (Roma: Istituto di Studi Romani, 1973), 38。

㉜在古罗马,由于识字率只有10%-15%,大部分人无法从墓葬的文字中获得墓主人的名字和相关信息,因此图像承担着重要的作用。参见Petersen 2006, 106。

㉝图拉真纪念柱也是图拉真的墓,图拉真和皇后的骨灰存放在纪念柱的底座之中。

[1] Davies, Penelope J.E.Death and the Emperor: Roman Imperial Funerary Monuments, from Augustus to Marcus Aurelius [M].Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

[2] Kleiner, Diana E.E.Roman Imperial Funerary Altars with Portraits [M].Roma: G.Breitschneider, 1987.

[3] E.E.Kleiner.Women and Family Life on Roman Imperial Funerary Altars [J].Latomus, 46, no.3 (1987): 545-554.

[4] Kleiner, Diana E.E., and Susan B.Matheson.I, Claudia: Women in Ancient Rome [M].New Haven, Conn: Yale University Art Gallery, 1996.

[5] Kleiner, Fred S.A History of Roman Art [M].Victoria: Thomson/ Wadsworth, 2007.

[6] Koortbojian, Michael.In Commemorationem Mortuorum: Text and Image Along Tomb Sreet [M]// Jas Elsner.Art and Text in Roman Culture.Cambridge: Cambridge University Press, 1996.210-233.

[7] Manchester School of Architecture Board of Trustees.“Continuity in Architecture: Phases of the Porta Maggiore.”Manchester School of Architecture [EB/OL].

http://www.msa.mmu.ac.uk/continuity/index.php/category/precedents/ page/4/ (accessed August 29, 2013).

[8] Petronius Arbiter, and Arrowsmith, William.The Satyricon [M].New York: New American Library, 1987.

[9] Ramage, Nancy H., and Andrew Ramage.Roman Art: Romulus to Constantine [M].Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001.

[10] Stewart, Peter.The Social History of Roman Art [M].Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008.

胡 桥:英国格拉斯哥大学(University of Glasgow)艺术史系在读博士

The Baker’s Monument: The Tomb of Marcus Vergilius Eurysaces

Hu Qiao

The past thirty years have witnessed the extending of the research of the history of ancient Roman art from the upper strata to the middle and lower strata of society.The baker Marcus Vergilius Eurysaces’s Tomb in Rome is a case in point.It seems to be another version of the tomb of Trimalchio in the fiction of Satyricon, another typical text of non elite art and culture.The textual description of Trimalchio’s tomb is a refection of the ideal model of ancient Roman tombs around the Common Era, and the images on it followed those on ancient Roman tombs.As an intentional imitation of aristocrats’monuments, the baker Marcus Vergilius Eurysaces’s tomb shows the pride of an ancient Roman civilian in his citizenship, career and wealth.Nevertheless, the baker’s tomb is not a visual counterpart of the literary description, and its visual means manifests a strong self-narrative ability.This paper tries to interpret relics of civilians’ art in ancient Rome from the angle of images, and simultaneously focuses on the interaction between texts and images.It attaches importance to the determination of images on tombs by social hierarchy, and also tries to avoid stereotyping stratum division into preconceived judgment of images.

Ancient Rome; tomb; civilian; Eurysaces; Trimalchio