耦合成真

——从垂直的行为逻辑,走向平面的视觉结果

王志新

耦合成真

——从垂直的行为逻辑,走向平面的视觉结果

王志新

画面中所有真实的呈现,起于垂直的行为逻辑,最终走向平面化的视觉结果。中间发生了什么?又是如何发生的?本文将以我自身的艺术创作实践为基础,尝试论述并回答上述问题的内涵与外延。

真实;抽象;秩序

我的思考引发于此——就在我的正前方,我竭尽全力追逐着,那悄然隐现在画面中所有的真实呈现;我逐层一遍一遍地叠加着画面中的视觉元素,只为实现一个正确的视觉平面;起于垂直的行为逻辑,而最终却得到了一个平面化的视觉结果。这中间发生了什么?又是如何发生的?本文将以我自身的艺术创作实践为基础,尝试论述并回答上述问题的内涵与外延。

我是主动的选择者,却又突变为被动的追逐探寻者。我在画面上重复累积着一层一层的颜色,最后展现在我面前的,只是一个纯粹的平面,当然,那就是一幅图画!在目标和结果之间,我架起了一个怎样的桥梁?在回答这个问题之前,我必须坦言我对艺术和美学问题的不同思考。我坚持认为,艺术非等同于美学,艺术与美学是两类不尽相同的认知范畴。艺术范畴包括美学问题,美学探索的所有相关审美性问题,如节奏、韵律、对比、渲染、节制等等问题,都是艺术关涉的领域。但除此之外,我坚信艺术所探索的本源问题必然是“秩序、抽象、真实”。这便是我架起的“桥梁”,也是我的追问,它们正发生在我的作品中。

一、为秩序而往

秩序,本文专指视觉艺术中的“秩序”,是支撑画面中所有艺术元素合理存在的视觉基础,是视觉艺术作品中的内在结构。如同建筑中被隐含于内的“梁柱”,这些特定的“梁柱”组织方式,最终决定了建筑物的主体形态。如同被不同的建筑表皮紧紧包裹着的梁柱,隐含于图画中的内在秩序结构,同样不会跃然纸面。然而设定具有特殊秩序的结构方式,是我在创作实践中全力建构画面的视觉逻辑基础,通过设定独特的秩序结构关系,完成整体而缜密的视觉平面,是我全然自觉的内在需求,这一切都决定了我作品中的全部形式和基本品格。秩序也同样可以泛指美学中构成各种绘画要素的序列表象,如同画面中黑、白、灰的渐次对比;色彩冷、暖的渐变关系;作品中绘画元素的疏密组织,节奏样式……

在创作中我首先要确立“秩序”法则,建立一种有效而可控的操作机制,规范并节制自己不越雷池一步,以实现构成画面三类不同的耦合要素——“图式元素、媒介材料、接触痕迹”之间的高度平衡,和谐地完美表现。接下来我要做的是,让每一层图式与色彩、语言与媒材,以及执行的动作和度量,都依律而行,各就其位。对每一层所要表达的内容,我都给予足够的等待,我要使它们发挥自己全部的效力,在此之前,我小心谨慎不越雷池。秩序的魔力就在于此,不着急、不妄为、不苛求结果,我遵循它直至它自然显现。隐含于画面之内,如同榫卯式的秩序结构,它们环环相扣,互为支撑,我从不妄图超越而失去进阶的阶梯陷入混沌,更不能迷恋偶发的效果,而中道偏废误入乱象。让所有内在秩序成为可能的必然,如图1《月桂树》,我尽力使这幅图画中每一层的内容都清晰呈现,图像的内容似乎毫无关联,但在层层壁隔之间又相互交融耦合,默契依存,我尚不能做到最佳,但这是我的努力。

我要在图画中建立一个“纵深通道”,它与画面以垂直的方式,递进般地从画面深处逐渐走来,每完成一个阶段,我都会暂停下来,调整步伐检查过往,如此依律循序前行,直至那真实的平面浮出最后的顶端。恪守规范是我完成秩序最朴素的方法,也是我构建理想中最真实的视觉逻辑所必需的法则。我的目的是与随性快意决裂,摒除自我抒情,阻止一切多余“绮象”的出现,从而与原始初衷并行不悖。我没有试图获取那层叠之后的所谓“空间”的幻象,更没有婆娑满纸的摹写再现着无趣的影像。即使我不断地在画面上积累着新的色层,也只为探索并呈现那些视觉元素自身真实的存在,准确构建秩序化的结构关系,进而完成视觉逻辑的合法性。秩序不会是机械的、刻板的、一成不变的、不留缝隙的枷铐,而内化的秩序会产生一种“力”,它的最高目标是实现画面的平衡与和谐——“相容自在,融通无碍”。

图1 月桂树 水彩 100cm×100cm 2013 王志新

二、始于抽象

“艺术以抽象为始”,这是我的观点。艺术的观察与表达,是有选择,有取舍的,而“抽象”则通贯始终,片刻不可须臾离。朱光潜在《形象思维在文艺中的作用和思想性》中提出:“抽象就是提炼。”本文所界定的抽象,特指其在艺术创作活动中,作为特殊“介质”而存在的不同方式。抽象既是作为“概念物”而存在的媒材,又是作为“联系物”而存在的媒介,前者泛指各类材料和被概括、剥离及图式化的所有艺术元素,后者则特指构建“通道”。这种被艺术家抽象化的特殊介质,是确保实现作品整体与部分、图层与图式、语言与媒材、初衷与结果之间默契共融,准确对应的重要基础,这种抽象的过程就是还原对象本质属性及公共特征的过程。在视觉艺术创作过程中,抽象可外化为三种基本途径:①提炼与概括——对对象做个性、共性、特殊性的图式化的提取或概括表现,如两个大小不同且交错呈现的“三角形”,可以抽象地传达人们对“群山”感受和认知;②转借与置换——对已有图式、影像、符号、痕迹等视觉化的“现成品”,作为艺术创作的重构元素,进行不同以往的转移借用,如综合置换或借用图像、符号等“矢量”化信息,完成重构拼贴;③行为与质性——对多维作品或二维平面,施以行为自身的动作关系,建立秩序化的节制与规范机制,质性则是对“材料个性”和“工具属性”做出深刻理解和全面认知,以绝对的无差别的投入来摆脱一般概念、固有习惯和浅层自我,如动作方式的差异、不同的工具、多样的材料、各异的媒介,其强、弱、快、慢、软、硬等等不同行为与媒材属性的综合介入,所带来作品“痕迹”的刚硬、圆柔、稳定、漂浮等等不同的感受与体验。

在视觉艺术中,抽象旨在消除模式化的辨识途径,回到最初的非概念性的“视觉体验”。潜在的“自觉”驱使我从自然对象纯粹“形”与“像”的表层感知,跃向真实“抽象”的最初体验,这个过程必然是跨越式的,然而这也成就了抽象的基础。对对象纯粹视觉化的感知(形状、色彩、线条、体积),留下的应该是最单纯的“形”与“像”的直观记录,此刻“抽象”作为隔离的手段,是为了屏蔽对象表层的“名称概念性”、“具象图解性”、“先验叙事性”,必须剥离这些对对象习惯性的认知特性。摆脱对象的名称概念标识,摒弃简单的技能化的影像再现和写实图解,同时隔绝运用他者的眼睛和经验虚构故事,这些将是“抽象”引领我们走向单纯视觉感知的最大障碍。我做过一个视觉测试:一眼望去“中华”香烟盒的两面,哪一面更悦目些?结果表明,大多数人初始看去都会选择,印有意大利斜体英文字母“Chunghea”和“华表”图式组合搭配的一面;较之于,印有行书(毛体)“中華”和“天安门”的图式组合搭配的一面,看上去更加的悦目。这是因为我们是汉语的识读者,“Chunghea”对我们的视觉辨识度而言是陌生的,因此它更能使观者跨越文字含义,直接进入图式审美感知;反之“中華”作为汉字识读的惯性,顺利地将观者引向文字背后的含义,而不再直观地仅凭视觉审美读图。抽象的过程首先就是肃清各种惯性先在的“概念”认知,回归图像本身。

在我的作品中“抽象”存在“向度”,抽象的过程,即是伴随着被符号化的图式逐层显现的过程。如图1《月桂树》中,画面深处沉淀着“曲水流觞”的图式,随之依次向外,意向化的绿色、蓝色的“须弥山”浮上画面;“悟空”的额首迥然悬立着;红珊瑚被达芙妮托举的酒具重叠于上。经典的图式作为符号被抽象借用了,那四层抽象图式被交织着拼贴重构,完成了序列化的抽象表现,它们之间看似偶然而无关联,却又彼此必然邂逅,耦合成真。凡此种种被符号化的图式片段,经秩序化的抽象重构的创作过程,成为我在创作中不断探寻,且秉承的基本模型。

三、立“真实”于万象

“真实”是我对艺术理解的全部内核,它包含艺术理想、艺术实践、艺术观念、艺术目标、艺术态度。本文所界定的艺术“真实”,本质上是一个抽象的理念,包含三个基本方面——理解、感知、传达。这里首先要界定对艺术“真实”的理解,它并非指客观再现物象的“像”,艺术创作不是一味地再现摹写对象的表象,所谓写实,南朝宋·王微《叙画》所述:“夫言绘画者,竞求容势而已。且古人之作画也,非以案城域,辨方州,标镇阜,划浸流。本乎形者融灵,而动变者心也。灵无所见,故所托不动;目有所极,故所见不周……”。艺术“真实”,不是物理性的视觉直观反映,艺术创作不是被动机械地完成视觉记录——对象反射的光线,经由眼球内的水晶体折射成为落在我们视网膜上的光斑影像。这些视觉化的信息,被能动地重新选择、组织、安排之后,又被重新传达显现。我们经由“看”对象,进而“注视”对象,方能领会“发现”对象。此刻的“看”不是被动的,无差别的,是有选择的“凝视、感知、判断”。我竭力寻觅的对象“真实”,唯一的办法,就是通过语言转换,得到实在等价的素材属性(视觉信息属性、媒介材料属性),甄别并排除表层装饰、图解再现、先验概念。我追问着自己,此刻我的眼睛,到底看到了什么?进而能够感受到多少?我经历它而融入它,用最真实、最深入的接触,去全然的拥抱它体验它,这是我的勇气。

我们常说艺术取之自然,源于生活,而高于生活,此处的“高于生活”自然是创作者与对象耦合之后的抽象提升——所谓“本乎形者融灵,而动变者心也”。感知是对对象视觉化选择之后的综合抽象,这种感知必然是抽象的排他性的提炼,它经于眼,应于脑,感于怀,感知是主观重组各类视觉信息并不断瓦解先在概念,突破物理性的空间关系和组织结构,超越现实对象的影像边界和形状,从而持续调动触发内在体验,最终“剪化”客观对象种种“被框束”的限定影像,最终实现“神与物游”——既是精神与外物结伴驰骋无所羁畔,这是我为之求索的最深刻的艺术真实。所谓的艺术“真实”并无晦涩,它只是用自己的眼睛,仔细地直视对象而刻目于芥子须臾;用自己的内心,细腻地感怀对象而放情于丘壑星宇;抛开表象、超越概念、摒弃图解、内化于心,诚所谓“含道映物,澄怀味象”。这种对艺术“真实”的静心体悟与感知,也正是“神与物游”的“心法”所在。

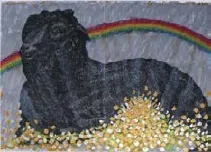

图2 聚宝盆 铜板、综合材料100cm×80cm 2015 王志新

“你想画画?那就先割掉你的舌头,因为从此你只能用画笔来传达。”这是马蒂斯的警言,也是我坚守的戒律。我所理解的艺术的传达,是对经过综合感知和抽象选择的结果,做恪守绝对理性客观的秩序化地传达表现。对于传达的实践,我坚守不随性、不偏离、不联想、不夸张、不抒情、不装饰、不解释、不凸显、不自得、不比较、不妄为。我持守的这些在传达过程中的实践原则,其目的是制造出“隔绝场”——可以隔离现实的虚像,这将是一种极其冷静的、沉默的,有回声的新物品“三”——这便是我心中的艺术传达。新物品“三”,它综合地呈现了我与物的“本真面目”,这是一种新的组合,一种新的独立的存在,超越以往,且与原始体验平行等价。然而我在这种艺术传达的过程中,并没有表现图解化、可读性、相互关联性的视觉信息。作为图式化的视觉素材,在此仅仅只是一个独立的素材,它们之间没有图式的因果联系,似是巧然邂逅,亦是必然耦合。正如图二《聚宝盆》,在这幅作品中,我没有给观者建立读图式的介入桥梁,观者找不到具有因果关系的图式信息,图画中一圈圈躁动不安的灰色;华丽而强势的“彩虹”横贯画面;深沉厚重的黑山羊端坐其中;交相呼应的“金山、银山”闪烁着光芒,飘忽于画面之上。这些图式之间似乎各不相关,但视觉上却又似彼此联系,互为依存,我拼尽全力博弈于图式间,并使之在“角逐”中,各自确立自身的合理存在,完成理想中“和谐”的制衡状态。“传达”,我在每一次创作实践中都如履薄冰,反复于近乎崩溃的绝望中百转迁回,如似险渡生死,奈何又履冰火两重天,这个过程注定是磨难重重。只要你试图奔向那艺术真实的永久性格,不管你是否愿意,无论你多么高明,都不可能逃脱艺术的无常。一时还沉浸在顿悟中惊喜,刹那间又陷迷惘,如此轮回在那般灵与肉的涅槃重生。

“秩序、抽象、真实”,我恪守神往的艺术本源,我与它们在自己的作品中耦合成真。我个人以为,艺术的选择、思考、判断,至表现、传达、操作等,这些内化与外显的整体创作过程,其实是极有层次逐一展开的,不论是“神与物游”的艺术抽象与移情,还是“气韵生动”的艺术理想与追求,这些对艺术创作过程的思考与执行,总是由表及里逐层窥见的。在作品内外,我视之为一种垂直的行为逻辑,然而所有艺术要素能否经历画面并耦合成真,才是我对“真实平面”的无上追求。艺术能够震撼人心的东西,唯有“真”,正如一幅伟大的作品,它瞬间攫取了我全部的注意力,并非是它娴熟的技巧,动人的色彩,独到的艺术语言,也不是因为它收藏了自然的美丽,更不是因为它奉献了视觉的盛宴,而是因为,它无比坦率地敞开胸襟,展现出我们内在的真实需要。

在我看来,艺术家需要三个基本能力,“将与风云并驱矣”的激情,静穆渊深的理性和恰如其分的判断力。“激情”是勇气,是信念,是不可言状的内在驱力;“理性”是艺术的精神与责任,是宗教般虔诚的信仰;“判断力”既是无差别的又是排他性的清醒抉择。然而,激情我与生俱来,理性是我追求的精神,判断力乃是我能够努力进阶,更可无限接近的智慧之光。

王志新 湖北美术学院版画系副教授

J504

A

1009-4016(2016)04-0088-04