马达加斯加武海马尔墓地的发掘与研究*

孔令远 李艳华

马达加斯加武海马尔墓地的发掘与研究*

孔令远 李艳华

马达加斯加武海马尔墓群有近六百座墓,其墓葬形制与同时期东非地区阿拉伯穆斯林的墓葬形制有着明显的不同,有些墓葬与中国穆斯林的墓葬形制有较多相似之处。部分墓葬中出土了大量元、明时期的瓷器和其他随葬品,反映出武海马尔墓群主人可能是元、明时期来自中国东南沿海地区或东南亚的色目、回回商人,以及附属于他们的汉人、马来人或武海马尔当地土著,如他们的妻妾、子女、随从、伙计等,其中有些是受雇于穆斯林商人的汉人或者受穆斯林影响的汉人,因此,其葬俗保留了一些中国传统丧葬礼仪的痕迹。

武海马尔墓群 回回商人 元明时期 海上丝绸之路

马达加斯加岛距离非洲大陆海岸约400公里,其人种大约形成于一千多年前,但这个岛上是何时出现居民的、以何途径等,这些问题都还有待考证。原有的考古遗存和历史文献表明,其人种主要由印度洋沿岸国家的印度尼西亚、东非、近东等人种构成。最近,通过对马达加斯加武海马尔(Vohemar)墓地出土考古资料的重新研究,我们认为此墓地的出土物与古代中国有着某些密切的联系,因而马达加斯加古代人种的构成很可能与中国人也有关联。(图1)以下有关马达加斯加武海马尔墓地的考古发掘成果简介均取自高戴布、维尔尼:《武海马尔墓地1941度考古发掘报告》,以及维尔尼、米洛特:《马达加斯加考古图录——法国人类博物馆藏品目录》。*高戴布、维尔尼:《武海马尔墓地1941度考古发掘报告》,载《马达加斯加科学院学报》第24卷,1941年,第100-114页。(Gaudebout(P.) et Vernier(E.),“Notes sur une champagne de fouilles a Vohemar”,in Mission Rasikajy, 1941,Bull. Acad. Malgache,XXIV,1941, pp.100-114);维尔尼、米洛特:《马达加斯加考古图录——法国人类博物馆藏品目录》,巴黎,1971年。(Vernier E. et J. Millot, Archéologie malgache-Comptoirs musulmans. Catalogues du Musée de l’Homme, Série F-Madagascar, 1971.)

图1 武海马尔及马达加斯加在印度洋中的位置

1941年,法国高戴布先生(P.Gaudebout)和维尔尼牧师(E.Vernier)对位于马达加斯加东北部沿海城市武海马尔附近的墓葬群进行了发掘,出土近800件物品或残片,在所挖掘的261个墓葬中,近三分之一未发现任何陪葬品。墓中的随葬品数量悬殊很大,多数墓一无所有,一些墓中只有三、四件,而有些却有十几件甚至更多。陪葬品最丰富的位于墓地东侧的C墓群。其后该墓群的补充挖掘工作由高戴布在1942年进行,他又挖掘了310个坟墓,其中220个墓没有任何随葬品。同年9月,由于英国军队进入马达加斯加,发掘工作被迫中断,当年发掘的材料至今仍没有公开发表。此后法国教授皮埃赫·维尼(Pierre Verin)等人在武海马尔墓地又进行过发掘。*皮埃赫·维尼:《马达加斯加北部的古代文明》,1986年,Rotterdam , Balkema。(Pierre Verin, The History of Civilisation in North Madagascar. 1986, Rotterdam, Balkema.)

武海马尔墓群中发掘的器物大部分最早收藏于法国人类博物馆(de muse de l’Homme),后转让给布兰利博物馆(musee du quai Branly),20余件藏品现藏于法国尼姆自然历史博物馆(Natural History Museum of Nimes)*简埃米、克洛德主编:《印度洋研究》第46-47辑,《马达加斯加武海马尔墓地研讨会专辑》,法国巴黎,2012年。(Jean-Aimé Lakotoarisoa & Claude Allibert, Etudes Ocean Indien, NO. 46-47:Vohemar, cité-état malgache, Publications Langues O’, Paris, France, 2012.),另有近30件藏于马达加斯加首都安他他那利佛考古博物馆(Archaeology Museum of Antananarivo)。收藏在法国人类博物馆的大部分出土材料已收录于法国人类博物馆出版的《马达加斯加考古》(Archaeologie Malgache)一书。*维尔尼、米洛特:《马达加斯加考古图录——法国人类博物馆藏品目录》,巴黎,1971年。(Vernier E. et J. Millot.Archéologie malgache - Comptoirs musulmans. Catalogues du Musée de l’Homme, Série F-Madagascar. 1971.)20世纪初,考古学家在马达加斯加北部进行考古发掘时,发现了一种发达的文化存在,被称为拉西卡吉(Rasikajy)文化。武海马尔古墓群是拉西卡吉文化的典型遗址,该墓群出土了许多中国古代的瓷器、铁制兵器、金银首饰、玻璃、铜镜、贝壳汤勺以及软石器等,其中一些器物明显来自中国,如瓷器;一些虽是在马达加斯加当地制作的,但有明显古代中国特征,如铜镜、石鼎锅等。

一、武海马尔墓地概况

武马海尔墓地占据了一片非常广阔的土地。现有的武海马尔城很大程度上就是在此基础上建立的,只是扩展了很多。1941年的发掘被选定在城东的一片废弃的椰树林里进行,初次探掘是在一片茂密的灌木丛中,墓地被划分为A、B、C、D、E、F、G、H8个片区(图2)。

图2 武海马尔墓地分布图

这些墓严格遵循东西朝向布局,大部分墓穴周围或多或少都用垂直的石板围护着,这些石板有些是用一种含沙量很高的灰浆制成,有些是一种珊瑚灰岩的复合体,两侧石板平均长1.8米,宽0.7米,厚度约8厘米。在被清除了植被后的地面上,这些石板露出地面的部分约10厘米,因而可以轻易辨识出墓口。

成人遗骸一般被埋在深度为1.5米至2米的土层里,儿童的则相对浅些。然而任何的泥土下陷和根茎渗透都未曾改变过尸骸的原始位置,它们一直都埋在墓的右侧,头朝东,目视北方,四肢平伸,手背靠骨盆,双脚并拢。尸体裹布,外另裹竹席,这使得很多骨头碎片得以被收集。和尸体的姿势按统一姿势摆放一样,陪葬品也按固定位置摆放,似乎有特定规则, 性别不同规则也不同。

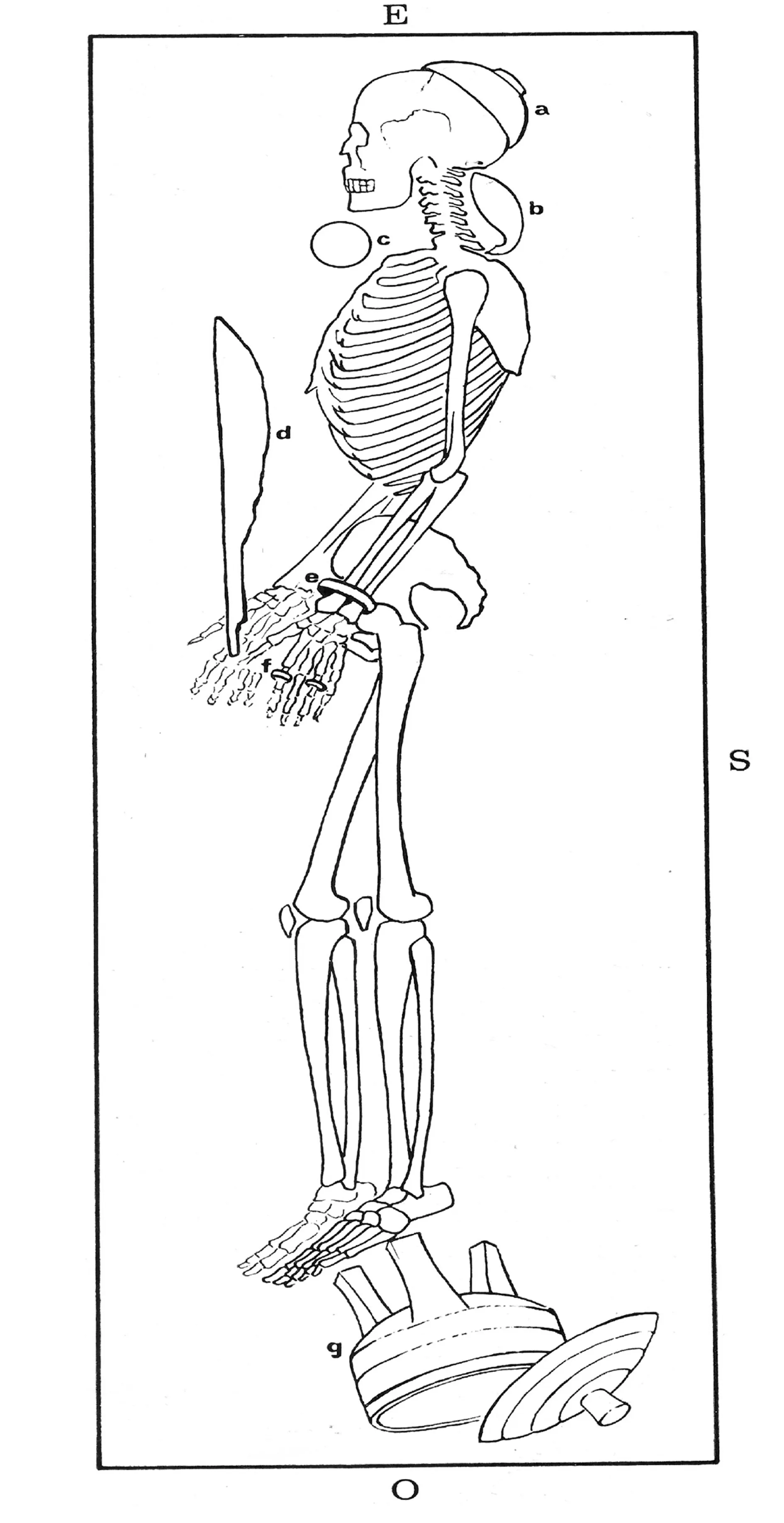

在1941年挖掘的261个墓中,近三分之一只有骨骼,没有发现任何陪葬品。而有随葬品的,其摆放明显有固定位置,如刀尖朝东的铁制尖刀会放置颅骨边上;瓷碗或红玻璃珠会放在前额或枕骨部位;青铜镜、铜针及装眉墨的长颈瓶摆在额前(女性墓中);贝壳制成的勺具放在下巴下方或颈后部位;玛瑙珠链或水晶石链子挂在脖子上;军刀或短刀放在胸前或沿着股骨(男性墓中)放着,刀尖朝东,沿着肱骨有一把铁刀;手腕上有铜质或银质的护腕;手指上带有不同的戒指;踝骨上有链条。最后,在足部后方有一口绿泥片岩的鼎锅,一般倒翻着摆放,有的有盖子,有的没有。值得注意的是,石鼎锅被发现的地方一般都比别的物品更明显靠近地表,甚至距地表仅40多厘米。(图3)

图3 其中一座墓的骨骸及随葬品分布示意图

出土的骨骸后来大多数都已经遗失了,特别是寄放在武海马尔一个寓所的那部分,当时一个临时管理员的妻子由于接受不了每天看守骨骼的任务,就把它们全给扔了,现在再也无从寻找。而由发掘者寄往马达加斯加学院并移交给巴黎法国人类博物馆检测的那部分骨骸残片,又在运输中因包装原因遭到损坏,这使得解剖学家的工作变得十分艰难。这批提供研究的共有十几具骨架以及71个头骨,其中63个男性头骨,6个女性头骨,2个儿童头骨。

从人类学角度看,头骨有从畸形的超级短头到长头的各种形状。从整体上来看,颅盖高度中等,前额微凸,十分窄,脑容量低(低于马达加斯加现有的下列人种:Betsileo, Sakalava,Merina和 Chamla)。患有Plagiocephalie(一种脑部风湿病,大脑壁层不对称)。大脸,下颌有力,扁鼻特征占主导,尤其在具有黑人特征的女性群中,有长鼻子的比例很小,不超过4%。

从病理学角度看,存在颅骨缝合上的经常性滞后;风湿病、梅毒、骨髓炎、龋齿是很罕见的,但牙龈损伤却很常见。因此从整体上来说,个体身材都比较矮小。

上述材料表明,埋葬在武海马尔墓群的具有黑人特征(长头,凸颌,扁鼻),带有黑人基因(眉弓发达,鼻根凹陷),而且有蒙古人基因(宽脸,颧骨突出),但没有印度尼西亚人的特征,也没有一点阿拉伯人特征,这点似乎出乎人们的预料。

根据武海马尔墓中骨骼的放射性碳元素C14测定可以推断,它们已有700-820年的历史,这是由鲁汶大学(Louvain)给出的C14年代测定数据。在许多拉西卡吉文化遗址考古地点发掘出土的人工制品都产于公元10-16世纪。这些物品表明,拉西卡吉文化在马达加斯加早在欧洲人于15世纪末期至16世纪早期登陆印度洋大陆之前,就已存在。

二、墓葬形制

1941年的挖掘工作主要在以下261个墓穴中进行:

A墓葬区-9个墓穴,B墓葬区-78个墓穴,C墓葬区-130个墓穴,D墓葬区-38个墓穴,E墓葬区-6个墓穴。

出土器物有各类珠宝,化妆用品,陶瓷器皿,兵器,工具及其它。

1941年发掘出土的物品或残片有800余件。这里首先介绍有代表性墓葬的形制特点,并选择陪葬品最丰富的两个墓葬进行详细描述。

(一)武海马尔典型墓葬的形制特点

1、石板墓:垂直的石板曾被视为阿拉伯古墓的典型特征。在武海马尔那些较好的墓穴中,共有4块石板垂直嵌入土中,高出地表10厘米左右,形成一个东西朝向的长方形。侧面的石板平均长约1.80米,宽约0.7米。

通常,长石板被两或三块并排放置的小石板代替,甚至在侧旁没有石板,只在头与脚处各放置一块,有时候骨碎片只显示出一个墓穴的存在,里面什么物品也没有。这些石板的制造材料极为丰富,在D墓葬区,就发现了一种灰黑色的珊瑚灰岩混合体,上面有许多小洞,并有鲜艳的珊瑚和小贝壳夹杂其中。

而在A、B、C、E墓葬区,石板似乎是用一种含沙量很高的灰浆制成。

2、骨骼:尸骨一般位于墓穴的右侧,头朝东,脚朝西,脸朝北。通常为俯卧,很少仰卧。胳膊伸直,双手并于髂窝。双腿伸展,双脚并拢。

(二)尸骨在墓穴中的摆放位置

有的尸骨并不垂直于墓穴摆放,而是放置于墓穴壁龛中,或朝北,或朝南。根据当地搜集的资料,这一习俗在马达加斯加沿袭至今,即死者右肩位于一个称为“Tarabintsy”的凹处侧躺。男性常位于北面的壁龛,女性位于南面的壁龛。这种墓葬形制与我国一些地方回族墓葬形制相似。

裹尸布:死者在埋葬之前要裹上裹尸布。裹尸布都已腐烂,只在明净的沙子上留下存在的痕迹。发掘中找到了一条缠绕尸骨的深色的薄带子,带子已断成两截。之所以能够收集到这些小的裹尸布样本,是因为它靠近金属制品,才免于完全氧化腐烂。

(三)两个典型墓葬的介绍

C48 在距脚骨约40厘米处,发现了一个石制鼎锅的毛坯。发掘的随葬品还有:头颅后面有两个明代山水图案青花瓷盘;额前是一面铜镜,和一个用来盛放眉墨的玻璃双耳尖底瓶;额头周围有一条双银环精致铜项链;脑袋下方有长条形或菱形的玛瑙;左侧手臂上有一条铜手链;右侧手臂有两条银手链;双手指有16个种类各异的戒指,其中有一个为白玉质地;靠近膝盖处有3个贝壳勺子和一对雕刻刀;胫骨处有铁制长条形物品残片;其中一个踝骨处有一大银链;脚旁置一带盖的石鼎锅,一个无盖且已破碎的石鼎锅,以及一个没有相配鼎锅的无柄鼎锅盖。

C58 发掘的物品有:一个银环;一条手链;两个小的银手镯;4枚戒指;颈后有一个贝壳勺子;胸前抱有一个玻璃瓶;额前有一根用来蘸眉墨铜针;一个鼻环(穿过鼻窝的圆环);环绕着踝骨的一条精致的长金链子;一个用骨头雕刻的小盒子;头旁边有一个中国的小瓷碗;脖子旁边有几颗玛瑙串珠;一个有盖的石鼎锅。

上面列举的出土物品清单来自两个随葬品较为丰富的墓穴。需要注意的是在第一次挖掘的261个墓穴中,有超过80个墓穴并没有陪葬品。

三、普通随葬品介绍

所有物品的摆放似乎都有规可循,从对某些墓穴挖掘中得出的经验可知,石鼎锅和其它餐具等会放在相对固定的位置。在此不妨将陪葬品分成三类:

兵器和工具,随葬器皿,衣物和首饰。

(一)兵器和工具

出土器具均属铁器,并已完全锈掉。锈和沙子的混合物附着在金属上,才勉强能判别物件的形状。

1、军刀。放置在身体一侧,与胸部平行,刀尖朝东,刀片约2指宽,70厘米长,成直线形。刀柄基本腐烂成粉末状,少数残存的刀柄似乎是木制的。有些刀柄是用两块木头组合而成,并用两个铜铆钉加以固定,未发现刀柄上有贝壳的痕迹。

2、短刀。摆放和军刀基本一致,也有些放于腿边。刀片呈直线型,中间隆起,逐渐变尖,有点类似60厘米长的柳叶刀。部分短刀保存完好,类似中国兵器。

3、针。通常置于脸颊前,尖端朝东,位于鼻子前。部分针被放置在垂直于头颅东侧10厘米的地方。这些针长约20厘米,似乎成圆形,疑似还装有把柄。

4、切刀。类似切糕点的刀,有些切刀极具特色。C墓葬区56号墓的切刀,在刀柄的下方有一种铜制的环状物,似马蹄;该区的52号墓穴的切刀也有环状物,将其环绕的装饰物可能是羊角;同为该区的59号墓的切刀有角状刀柄。

5、剪刀。

(二)随葬器皿

那些随葬品丰富的墓穴有十分完备的餐具,即使是最简陋的墓穴也有用泥土烧制的陶罐(sajoa)。遗憾的是,很多器具都被打碎了,有可能是毁器风俗,即在墓葬之前故意打碎,以供死者在阴间享用。

1、陶罐。这是一种泥土烧制的没有边缘的球形容器,可以确定是将一个球形罐沿着平行线切割而成。这些陶罐有儿童脑袋般大小,被倒置于死者的脚上方,极少位于头上。陶罐底部有明显的被火烧过的痕迹。

2、各种各样的陶碗。这些陶碗都上施单色釉,蓝绿色、淡黄色或三色(绿、黄、黑),碗底因为潮湿已被溶蚀。碗的直径约15厘米,或放于头颅顶部或置于胸前。

3、双耳碗。施白釉,饰有金黄色图案,上面的文字还有待辨认。碗的里层没有光泽,碗底却光彩夺目,饰有带茎的太阳花或雏菊。最初这些花朵应是金黄色的。

酒瓶和烧瓶。有一个墓穴出土了各式各样的烧瓶和酒瓶,遗憾的是,大部分瓶子都被泥土压坏了,这些玻璃碎片甚是精美。仅有一个大的酒瓶保存完好,高约20厘米,瓶子下半截十分宽大,瓶颈迅速变得细长,瓶口圆润;半透光的玻璃质地,呈浅绿色,精美至极。其他较为厚实的瓶子保存完好,烧瓶呈圆形,似石榴状,但更为扁平,瓶颈很宽,呈蓝色或深绿色。烧瓶的底座被细心雕琢,大部分的烧瓶置于头边。

勺子。勺子是考古人员从一种称为鹦鹉螺的贝壳上小心切割下来的。勺子的顶端是尖的,勺身为喇叭形,细窄的勺柄便于使用者用两个指头将它捏住。勺子的大小不一,大的相当于一把大勺,小的仅有5厘米长,中等尺寸的勺子最为常见,约7-8厘米长,较为少见的是勺柄呈半圆形。几乎所有的勺子都挨着脖子,或在颏下或在颈后。其中一个勺子放在一个盖有鼎锅盖并装有石灰的石鼎锅里,由于土壤的湿润以及大量的椰树根使得这些脆弱的物品裂成两半。

(三)装饰品

没有任何衣服的残片被找到,除了一些纺织品和席子的碎屑,这些已在“裹尸布”段落中分类和描述;珠宝和作为首饰的物品数量却不少。

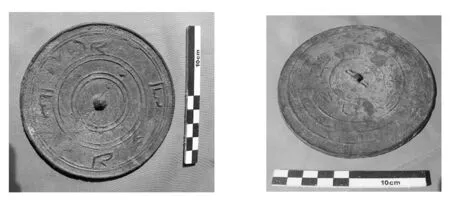

1、铜镜。共发现21面圆形镜子,镜子的直径在9-18厘米之间,大部分镜子的直径在12厘米左右。镜子平放在额前,正面很平滑,贴在头上;其中一面镜子有100平方厘米大小,精致光亮。镜子的反面中心部位有钮,其中一面镜子还留有一段细绳,有一两面铜镜的圆圈里隐约可见几何图案(也可能是文字)。在对镜子进行清洗后露出了淡红色的外观。(图4、图5)

图4-图5 铜镜

2、针。做描眉笔用。其中一根针在盛放眼影粉的双耳尖底瓶中发现。

3、盛放眼影粉的双耳尖底瓶。

4、各种银链饰。主要佩戴在额前、手腕处、脚踝处和胸前4个部位。

5、戒指。数目多,种类多。有金戒指(少量),银戒指(普遍),铜戒指(少量)和半透明材质的(少见)。还有一种有点像白色或浅红色的玛瑙,但又像玻璃一样半透光,很可能是无色的玉石。

6、手镯。几乎所有的手镯都是银制的。手镯都有封闭或开放的卡环,没有花纹。仅发现一个金手镯和几个螺旋状的手镯。这些银制的链子被称为“手链”。所有这些物品都佩戴在手腕上。

7、项链。各种各样的项链,大多佩戴在脖子上。多数项链是由玛瑙或石英制成的,但也有玻璃或陶制的,同时还有珠子制成的项链和手链。

四、发现的中国瓷器

武海马尔墓地发现的中国瓷器有元明时期的青瓷、青白瓷、青花瓷、白瓷、素三彩陶等。法国尼姆自然历史博物馆收藏的武海马尔出土瓷器资料大部分已收入简埃米、克洛德主编的《印度洋研究》第46-47辑,《马达加斯加武海马尔墓地研讨会专辑》,其中赵冰的《武海马尔墓地出土的部分中国瓷器》一文有较为详细的介绍,此不赘述。这里主要介绍一些尚未公开发表的,笔者在马达加斯加安塔塔那利佛考古博物馆里拍摄、收集的武海马尔墓地出土的部分瓷器资料。

元代青白釉褐斑彩葫芦形执壶,此类物品共出土两个,浅栗色的葫芦形执壶,色泽艳丽,手柄和壶嘴都已经损坏。(图6)

图6

元末明初龙泉窑青瓷盘(马达加斯加安塔塔那利佛考古博物馆编码41.1.27),盘口直径33.2厘米,高8厘米,盘底直径11厘米。内壁口沿下饰有海浪纹一圈,盘内底中央饰一束莲荷纹。(图7)

元末明初龙泉窑青瓷盘(马达加斯加安塔塔那利佛考古博物馆编码41.1.28)。宽沿,平口,卧足。盘内中央饰有贴花纹饰。器身有冰裂纹。盘底部有火石红。(图8)

元末明初龙泉窑青瓷盘(马达加斯加安塔塔那利佛考古博物馆编码41.1.29)。折沿加边,卧足。盘的腹壁呈放射状菊瓣纹,盘足底部有火石红。(图9)

元末明初龙泉窑青瓷盘(马达加斯加安塔塔那利佛考古博物馆编码41.1.30)。菱花口,折沿,弧腹,平底,矮圈足,腹壁呈放射状菊瓣纹,盘身布满冰裂纹。(图10)

元末明初龙泉窑青瓷碗(马达加斯加安塔塔那利佛考古博物馆编码41.1.31),碗口直径21.2厘米,高9.8厘米,碗底直径8.5厘米。釉汁莹润肥厚,碗底足部有火石红。(图11)

明代前期景德镇青花碗(马达加斯加安塔塔那利佛考古博物馆编码41.1.58),碗口直径8厘米,高4.3厘米,碗底直径2.8厘米。碗内、外壁均饰有菊花纹。(图12)

明代前期景德镇青花碗(马达加斯加安塔塔那利佛考古博物馆编码41.1.67),碗口直径15厘米,高5.4厘米,碗底直径5.7厘米。碗外壁绘有缠枝花卉纹和佛教八吉祥纹,底饰一圈如意云头纹。碗内饰有花卉纹。(图13)

明代中期景德镇青花碗(马达加斯加安塔塔那利佛考古博物馆编码41.1.66),碗口直径15.5厘米,高7.5厘米,碗底直径6.6厘米。碗内外壁绘有乱云纹。(图14)

明代中期景德镇青花碗(马达加斯加安塔塔那利佛考古博物馆编码41.1.64),碗身内外装饰有梵文样图案,制瓷匠人应不识梵文,只是模仿梵文外形,依葫芦画瓢,所绘梵文都是一个样式的,仅仅作为图案装饰用。(图15)

明代中期景德镇青花碗(马达加斯加安塔塔那利佛考古博物馆编码41.1.205),碗内饰有鱼藻纹和花卉纹,外壁绘有壬字云纹和仙鹤纹。(图16)

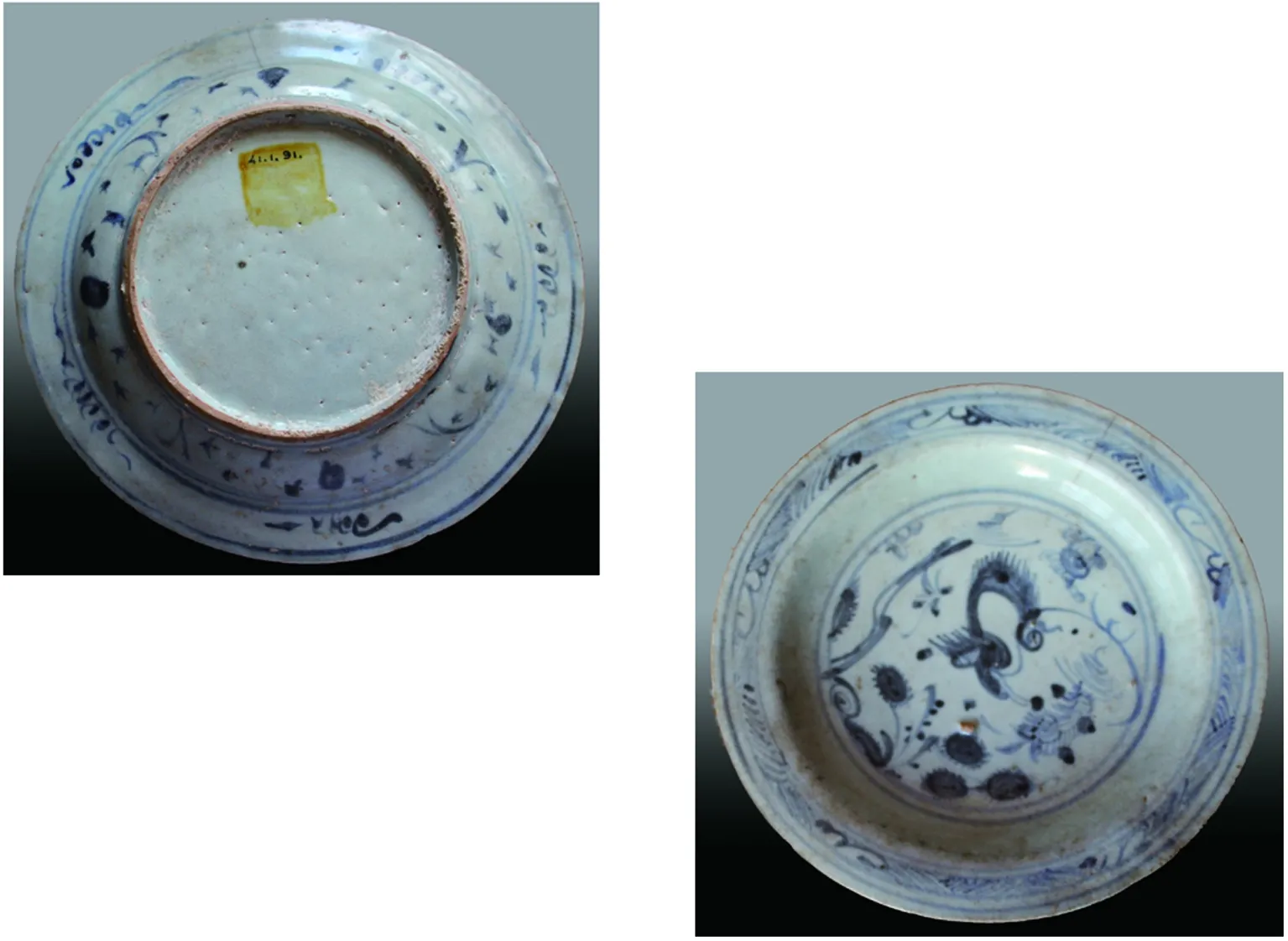

明中期景德镇青花盘(马达加斯加安塔塔那利佛考古博物馆编码41.1.91),盘口直径19厘米,高3.3厘米,盘底直径11厘米。盘内饰有花鸟纹。(图17)

明中期景德镇青花盘(马达加斯加安塔塔那利佛考古博物馆编码41.1.98),盘口直径19厘米,高3.3厘米,盘底直径11厘米。(图18)

明中期景德镇青花盘(马达加斯加安塔塔那利佛考古博物馆编码41.1.106),盘口直径19.4厘米,高2厘米,盘底直径11.5厘米。盘内绘有双狮戏绣球图案。(图19)

明代前期景德镇窑青花瓜棱梨式壶(马达加斯加安塔塔那利佛考古博物馆编码41.1.52)壶身高10.2厘米,壶口直径2.2厘米,壶底直径2.4厘米。壶身呈六瓣瓜棱状,壶身绘有花卉纹。(图20)

明正德嘉靖素三彩陶瓷罐(图21)

图22 武海马尔墓地部分出土瓷器的款识

五、石鼎锅

石鼎锅有的有盖子,盖子上有球形把手。这些当地产的石鼎锅是用锥子将绿泥片岩挖凿而成的,并在鼎锅边雕花装饰。它们置于死者的脚跟上方或紧挨着脚跟,通常是盖在脚上。石鼎锅外层有火烧过的痕迹,鼎锅内有薄薄的残渣。有一两个较为特殊的石鼎锅,有盖并且立着,高约12厘米,摆放在头旁(D.36号墓穴)。有不少石鼎锅是全新的,完全没有使用过的痕迹。这些鼎锅多为三足,只有一个(D.13号墓穴)为四足,足的高度与鼎锅身的高度相近,但也有的较高(C.49)。这些鼎锅的表面装饰有花纹图案,如在侧面、盖子和锥形手柄的边缘都饰有弦纹。鼎锅盖通常凸起,平鼎锅盖极为罕见。(图23-图26)

图23-图26 石鼎锅

这些石鼎锅的形状、大小各异,大的直径有30-35厘米,其它的略小些,并无统一规格。完整的有盖的鼎锅很是少见,造成这种现象或许是由于价格不菲的缘故。可以这样理解,一方面,许多墓穴并没有鼎锅,尽管有类似的陪葬物品替代;另一方面,有的墓穴尽管有石鼎锅作为陪葬,但是是未完工的(不成圆形),或不完整的(没有鼎锅盖),或者鼎锅足还未雕刻好的(非常短),有意思的是,它们有明显被修复过的痕迹。许多裂开的鼎锅都用扁平的铁片围圈着,类似于箍桶用的狭长铁皮条(例如C.12)。有一个鼎锅盖只有部分残余,另一个则有修补过的痕迹,就像现在的搪瓷或陶瓷修理工所做的一样(C.60号墓穴)。

这些易碎的石鼎锅并不作为日常使用,而仅仅作为葬礼用品,和墓葬中出土的其他器具一样,它们是作为死者在另一个世界使用的冥器。

石鼎锅和石杯用的材料绿泥石片岩,也叫皂石或滑石。绿泥石片岩是一种特殊的岩石,采矿十分容易,刚采出时其特质是潮湿、松软的,跟脂肪或肥皂一样,容易切割,干燥后会变硬。因此又称皂石、肥皂石或猪油石。马达加斯加的绿泥石片岩储存量很多,特别是在武海马尔地区,被广泛地开采。这种矿石白色或灰色,根据氧化铁、氧化铝含量的不同,会呈现红色、石灰色或绿色。自古以来被广泛使用,用以做护身符(甲虫)、模具、印章、杯子等等。正如在中国有许多雕像是用皂石雕刻的。这种材料全世界到处都有,但是只有在马达加斯加的人才使用它来制造随葬器皿。使用绿泥石片岩来制造随葬器皿是马达加斯加武海马尔墓群最显著的特点。

完整的石鼎锅非常少,只是在最富有的坟墓中才有发现。至于罕见的大杯,只是在最富有的坟墓发现,但由于太厚、太粗糙,显然不具有日常使用价值,只是为了死者墓葬所用。大杯通常被打破,可能是为了对死人表示敬意而故意为之的。这与石鼎锅的情况相似。

武海马尔墓群中的石鼎锅造型与中国古代沿用很长时期的鼎(以及后世的鼎锅)十分相似,表明拉西卡吉文化有着某些与中国古代丧葬仪式相类似的地方。比如厨房用具(如碗、盘子、汤匙等餐具)被安放在死者上半身的位置;青铜镜安放在额头,用于驱邪避鬼,也为死者在阴间带来光明;铜镜、石鼎锅等随葬品埋入墓穴之前似被砸坏,这与中国古代丧葬礼仪中的毁器习俗相似。

六、武海马尔墓地与中国之间可能存在的关系

在武海马尔墓群发现的大部分中国瓷器为公元15-16世纪出产,拉西卡吉人的随葬器物有许多属于中国明代的物品。该墓群出土一百余件容器、大量的陶瓷碎片及一些其他物品。基于墓中出土许多元、明时期瓷器的现象,我们认为部分有较多随葬品的墓主人可能是这一时期来自中国东南沿海地区或东南亚的色目、回回商人,以及附属于他们的汉人、马来人或武海马尔当地土著(如妻妾、随从、伙计等),汉化的穆斯林或者受穆斯林影响的汉人在葬俗上显然受一些中国传统丧葬礼仪影响,同时也会接受一些穆斯林丧葬习俗,如死者的脸要朝向北方(当地看麦加的方向)。然而,由于武海马尔墓地墓穴都是东西朝向,尸体的头颅面朝北方(麦加方向),多数学者据此推测他们是来自阿拉伯的穆斯林教徒。然而,按照穆斯林的教规,绝不允许在墓中放置任何日常用品。

据《伊斯兰教文化面面观》一书介绍,中国穆斯林埋葬的特点是,“首先在坟地挖一个长约2米,宽1米多,深2米多的明坑,然后向一侧再开一窑洞,高约1米,长、宽以能安放亡体为准,一般还要在窑洞内放些香料,以防虫蛀,窑口用土坯或砖堵死,有的再加上一块大于洞口的木板或石板,最后把明坑回土填实,上面留有坟头。”*中国社会科学院世界宗教研究所伊斯兰教研究室:《伊斯兰教文化面面观》,齐鲁书社,1991年,第24页。武海马尔墓地有许多墓葬形制与此相类似。

武海马尔墓地有的尸骨并不垂直于墓穴摆放,而是放置于墓穴壁龛中,壁龛或朝北,或朝南。根据当地搜集的资料,这一习俗在马达加斯加沿袭至今:死者右肩位于一个称为“Tarabintsy”的凹处侧躺。男性放置于北面的壁龛,女性放置于南面的壁龛。这种墓葬形制又与中国一些地方回族的墓葬形制相似。武海马尔墓地的死者在埋葬之前要裹上裹尸布,并裹上席子,前面已有描述。

世界各地穆斯林教徒都遵循着相似的丧葬礼仪,一般当天就埋葬死者,把亡者洗净,裹上白色殓衣,置入棺木,再将棺木放进土穴。由毛拉在棺木前诵经。在坟中放入《古兰经》片段,在墓中死者的脸要朝向麦加。

出生于航海贸易世家的明代学者李贽(泉州人)在《续焚书·李卓吾先生遗言》中写道:“倘一旦死,急择城外方阜,向南做一坑,长一丈,阔五尺,深至六尺即止。即如是深,如是阔,如是长矣,然复就中复掘二尺五寸深土,长不过六尺有半,阔不过二尺五寸,以安予魄。既掘深了二尺五寸,则用芦席五张,填平其下,而安我其上,此岂有一毫不清净者哉!我心安焉,即为乐土,勿太俗气。”*李贽:《焚书·续焚书》,中华书局,2000年,第406-410页。李贽所述即为其家乡泉州穆斯林的丧葬习俗,“倘一旦死,急择城外高阜,向南做一坑,长一丈,阔五尺,深至六尺”的墓穴长、宽、深规格,以及“复就中复掘二尺五寸深土,长不过六尺有半,阔不过二尺五寸,以安予魄”,这是指在墓壁一侧掏挖壁龛,将尸体放置龛中。“则用芦席五张,填平其下,而安我其上”。李贽所述与部分武海马尔墓葬将死者葬入壁龛和用竹席、白布裹尸的葬法基本一致。

清代著名回族学者刘智在《天方典礼》中对回族墓坑做法有更加详细描述:“葬之前一日,命工穿圹(坟),其深随宜。(圹之深浅,量地所宜。地土坚者,宜浅,四五尺可也。地土松者,宜深,一丈以外可也。总以穿穴不崩为定,以圹底无水为止)长六尺,广三尺。离底只许,依西穿穴,旁去三尺,穴口深一尺,长三尺五寸,高二尺,腹内深二尺,长五尺,高二尺五寸,上圆如弓背,下方如弓弦,北首作枕。穿圹得泉,另穿之。凡遇土松或沙地,不可穿穴,则穿直圹,深广如土。造石为椁,围砌圹下,中深三尺,长五尺,广二尺,上加石盖,底不用石。无力造石,以木造之,忌用陶砖。”*刘智:《天方典礼》,天津古籍出版社,1988年,第210页。

四川回族人的坟墓都是南北方向。坟坑的制作,大致为二种,一种是选向阳、干燥、土质坚硬的山地,先挖一个长、宽、深均约2.5米的直坑(俗称明堂、明塘),从明塘底部向北方或明塘西壁再挖一长2.2米,宽70厘米,高约1-1.5米的穹形墓穴即成,俗称“窑子”(“热合提”)。这在四川凉山、攀枝花、阿坝等地较多,和西北回民的坟坑制作大体一致。一种是在土质疏松,无法挖“窑子”的地方,挖一个长约2米,宽约70厘米,深约1.5米左右的长方形直坑。墓穴内四周用石板墙或石条,石板上预先刻上或临时写上“读哇”(《古兰经》文),上用石板或石条盖或木板,回族俗称“沙弥”,凉山地区称为“埋灶儿”,盐边县称“买摘儿”。*罗凉昭:《四川回族丧葬习俗的特点》,载《西南民族大学学报》,2004年第10期。

武海马尔墓地有许多墓葬与上述四川回族的墓葬形制类似。从尸体的摆放姿势来看,武海马尔墓群都属于此种类型,这些墓中的遗骸都是平放在右侧,头朝东,目视北方,即面朝麦加城的方向。这些墓的风格很简单,全部都被石板围墙框着,没有墓穴或穹顶,没有像肯尼亚马林迪(Malindi)、拉穆(Lamu)、盖迪(Gwdi)、基尔瓦(Kilwa)等非洲东海岸很多墓葬所树立的巨大墓柱。这些墓柱是从索马里沿岸到坦桑尼亚奔巴岛的中世纪墓葬的独特标志,但这类墓葬特征好像并没有越过莫桑比克海峡出现在马达加斯加。墓葬品中包括一些颇具地方特色的器物,比如贝壳勺子,三脚石鼎锅和底座为绿泥片岩质的盆,其他一些很常见的物品(珍珠、戒指、护腕、青瓷及青花瓷器),在同时期印度洋沿岸的所有港口地方都发现了同样的随葬品。除了瓷器外,武海马尔墓地还出土其他颇具中国风格的器物,比如珠母勺子(形状与漳州窑所产白瓷勺相似)、皂石鼎锅和铜镜等。

众所周知,元代色目人凭借熟知域外地理又善于航海的优势,在海外贸易方面拥有巨大优势。然而,明初朱元璋曾一度实行限制异族政策,沿海地区(如泉州)的色目人纷纷改名更姓,向外迁移并避居内地山区,有的则远走异国他乡,色目商人也不例外,或许其中有一部分人就辗转来到了武海马尔,在印度洋地区继续从事贸易活动。而郑和下西洋对马达加斯加可能带来更深层次的影响。

武海马尔墓群的主人很可能与元明时期中国与非洲的贸易活动有关,我们可以从这批考古资料推测,中国与马达加斯加在元代和明代就有着密切的贸易和人员往来。武海马尔或许不仅是中国色目、回回商人的聚居点和中国商品在东非的一个集散地,也是中国船队在非洲的补给地。那么,武海马尔墓地也许是明代中国回回商人及附属于他们的汉人、马来人和当地土著黑人的墓地。这些迹象表明,在欧洲人15世纪末期至16世纪早期登陆马达加斯加之前,中国人就已居住在马达加斯加了,并参与了印度洋的开发。而这个群体在马达加斯加的消失,可能与后来葡萄牙等欧洲人垄断印度洋贸易有关。

综上所述,我们认为武海马尔墓群的墓葬形制不同于同时期东非沿海地区阿拉伯穆斯林的墓葬形制,却与中国穆斯林的墓葬形制有较多相似之处。武海马尔墓地的部分墓主很可能来自中国东南沿海一带。

感谢马达加斯加艺术与考古博物馆馆长Chantal Radimolahy博士,安塔塔那利佛大学孔子学院中方院长李海军,法国科学院赵冰教授,渤海大学张俊秀教授,和南京博物院张浦生研究员,卢旺达大学孔子学院蔡燕老师,John Claude老师翻译了相关的法文资料。

作者孔令远:江西师范大学马达加斯加研究中心研究员

重庆师范大学历史与社会学院教授(重庆:401331)

李艳华:重庆师范大学历史与社会学院馆员

There are about 600 ancient tombs in the Vohemar graveyard in Madagascar. These tombs have a different structure from the tombs of the Arabian Muslims in East Africa during the same period, while many of them share some similarities with the tombs of Chinese Muslims. From the many funeral objects excavated from some of these graves, we believe that owners of the tombs might be the Semu or Hui merchants from the southeast coast of China or Southeast Asia during the Yuan and Ming Dynasties as well as their wives, children, retinues, servants, etc., who might be Han Chinese, Malays or Vohemar aborigines. Since of there were Han Chinese who were employed by Muslim merchants or who were influenced by Muslims, some Chinese funeral traditions were preserved.

Vohemar Ancient Tombs; Hui Merchants; Yuan and Ming Dynasties; Maritime Silk Road

图7

图8

图9

图10

图11

图12

图13

图14

图15

图16

图17

图18

图19

图20 图21

*本文为江西师范大学马达加斯加中心资助课题《马达加斯加武海马尔墓地综合研究》中期研究成果。