葡萄牙人东来初期的海上交通与瓷器贸易

王冠宇

葡萄牙人东来初期的海上交通与瓷器贸易

王冠宇

1511年,葡萄牙人占领马六甲,并以此为据点,渗透入东南亚的传统贸易网络,同时积极寻求与中国商人的贸易机会。由于早期中葡官方往来的交恶,活跃于中国东南沿海的葡萄牙商人逐渐参与到本地贸易网络的走私活动中,航行于广东及浙江的诸多离岛,与往来此地的中国私商进行贸易。关于这一时期葡萄牙商人在东南沿海的航行及贸易细节,文献档案的记载较为有限,而在作为出口商品的外销瓷器上却有迹可寻。因此,本文将主要考察收藏于东南亚、中东及欧洲等地的早期中葡贸易瓷器,结合文献记载,探讨此时期中葡瓷器贸易的规模、路线及交易模式等问题,以推进我们对葡萄牙人东来早期海上活动的认识。

16世纪 外销瓷 中葡瓷器贸易

15世纪以降,世界进入地理大发现与新航路涌现的时代。欧洲各国纷纷加入向亚洲和美洲的扩张活动,揭开了东西方的直接对话与碰撞。随之而来的是席卷世界的、以欧洲人为主导的海上贸易。这场变革的风暴,促进了“现代世界体系(The Modern World System)”*Immanuel Wallerstein, The Modern World-System I (New York: Academic Press,1974),pp.2-13.的形成,将世界带入早前全球化的历史进程中。这其中,葡萄牙人最先东来。1498年,达·伽马(Vasco da Gama,1460-1524)率领的葡萄牙船队第一次进入亚洲海域,并由此逐渐东进,武力扩张至印度果阿、东南亚的马六甲、摩鹿加群岛,步步为营,终于在1514年到达中国东南沿海,中葡贸易由此展开。

一、葡萄牙人的早期路线与瓷器贸易的发端

1511年,葡萄牙人占领马六甲之后,积极在东南亚其他地区建立商站,并很快与活跃于此的中国海商取得直接接触,开始在中国沿海一带的探索。目前可见最早关于中葡贸易的文献记载,是一封1515年随航海家拉斐尔·伯莱斯特莱罗(Rafaёl Perestrello,文献记载活跃于1514-1517)航行中国的意大利人安德烈·克萨利(Andrea Corsali,1487-?)写给美蒂奇公爵(Duke Giuliano de Medici,1479-1516)的书信,信中记载:

中国商人也越过大海湾航行至马六甲,以获取香料,他们从自己的国内带来了麝香、大黄、珍珠、锡、瓷器、生丝,以及各种纺织品。……去年,我们葡萄牙人中有些乘船往中国。中国人不许他们登陆,因为中国人说,让外国人进入寓所是违背常规的。不过,这些葡萄牙人卖掉了自己的货物,获得厚利。他们说,将香料运到中国去,所获得利润与载往葡萄牙所获的利润同样多,因为中国是一个处于寒带的国家,人们大量使用香料。*《意大利历史档案》(Archivo Storico Italiano),Henry Yule edit, Cathay and the way thither, being a collection of medieval notices of China Vol.1(UK: The Hakluyt Society,1915),p.180.中文译文转引自张天泽著,姚楠、钱江译:《中葡早期通商史》,香港:中华书局,1988年,第38-39页。

这封信与其他葡萄牙史料中零星记载的葡萄牙人登陆中国塔贸岛(Tamão,广东境内离岛,其具体位置仍有争议)并在此活动的情形亦相吻合。*见载于《亚洲:第三个十年》(João de Barros,Decada III da Asia, Lisbon,1563(1628 edn.),lib.VI,cap.ii, fol.20.)卷六,第二章,第20页;以及 Corpo Cronológico, part iii, Maço 5, Doc. No.87.转引自J.M.Graga,The ‘Tamão’of the Portuguese Pioneers,T’ien Has Monthly,Vol.VIII, No.5,(May 1939),pp..420-432.但因档案被虫蛀,部分内容不清。信中指出,葡萄牙人初次接触中国即成功交易。根据信中所载此时期中国商人的主要货物为麝香、大黄、珍珠、锡以及瓷器、生丝等,可以推测,葡萄牙人对中国瓷器的购买很可能在中葡接触的最初几年便已开始了。

早期书信亦指出中葡最初往来的两个主要地点,即中国沿海离岛(葡萄牙人在这里停泊等待,与沿海私商进行贸易)和已为葡人占据的马六甲(葡萄牙人以此为据点前往中国,亦在此等待中国商贾渡海南下)。葡萄牙商人很快发现,他们以武力开拓并维持的对于东南亚香料货源的控制,刚好迎合了中国对于香料的巨大需求。这使得他们获得与远航回国一样利润的同时,有效避免了跨洋航行中经常性的人员及经济损失。根据当时在远东的葡萄牙人阿尔特·巴博萨(Duarte Barbosa)的计算,葡萄牙人由东南亚运贩香料至中国,利润高达百分之三百。他们更可在交易中获得大量中国物产(包括瓷器)。*“每一百磅(一quintal)胡椒在马六甲值四达卡特(Ducat,银币单位),到中国就可以卖到十五达卡特”译自 Duarte Barbosa, East Africa and Malabar (UK:The Hakluyt Society,1866),p.207.1515年由印度科钦发回的葡萄牙人信件中写道,“这个国家(指中国)生产各种白色细蚕丝……麝香、各种珍珠及帽子。因此,从中国运到此地(指马六甲),这些货物可获利三十倍”。*《意大利历史档案》,转引自张天泽著,姚楠、钱江译:《中葡早期通商史》,第38-39页。这些记载均印证了早期书信中所描述的,葡萄牙人从事贸易的主要路线:从东南亚采买香料至马六甲,再由马六甲贩运香料至中国沿海出售,交换中国物产后,在马六甲出售给东南亚及印度等地的商人。可知他们主要通过经营在中国及东南亚的转口贸易而获取暴利。

早期往来中葡的转口贸易模式,无疑也是瓷器贸易的重要特点。然而在实物资料方面,由于转口贸易的性质,此时期葡萄牙购买的大量瓷器都通过马六甲营销到东南亚各地及印度洋沿岸,这些瓷器种类丰富,经葡萄牙人售贩者,并无特别的纹样与器型特点,因此无法进一步分辨考证。文献中涉及的贸易据点仍鲜有相关的遗迹遗物被发现。迄今为止,最可能属于此时期经葡萄牙人之手转销的中国瓷器,就是发现于广东台山上川岛的一批明代早中期瓷片,*黄薇、黄清华:《广东台山上川岛花碗坪遗址出土瓷器及其相关问题》,载《文物》2007年5期,第78-88页。但由于数据有限,对于中葡贸易发端时期产品的确认,仍有待进一步研究。

1517年,葡萄牙使团访华,成为中葡官方之间最早的接触。使团由8艘装载东南亚货物的船只组成,以佛郎机贡使为名,请求觐见“中国国王”。*[葡]洛瑞罗(Rui Manuel Loureiro)著,蔚玲译:《托梅·皮雷斯〈东方概要〉中的东南亚》,载《文化杂志》第49期(2003年冬季刊),第19-36页。与《广东通志》“正德十二年(1517),(佛郎机人)驾大舶突至广州澳口,铳声如雷,以进贡请封为名”的记载相吻合。*(明)黄佐:《广东通志》卷66,《外志三·佛郎机国》,第1777页。葡萄牙人本不属礼部所列朝贡之国,然地方官员仍准其上岸,并将此事上奏中央。明实录正德十三年(1518)条载,“佛郎机国差使臣加必丹末等贡方物请封,并给勘合。广东镇巡等官,以海南诸番无谓佛郎机者,况使者无本国文书,未可信,乃留其使者以请下礼部议处。得旨:令谕还国,其方物给与之。”*(明)《武宗实录》卷158,“正德十三年春正月辛丑朔”条,台北:“中央研究院”历史语言研究所校勘国立北平图书馆藏红格本晒蓝之明实录,民国51年(1962),第68册,第3021-3022页。可知,此时明廷对葡萄牙人多有疑虑,更无意与他们建立任何外交联系。

然而根据《明史》“佛朗机”条的记载,被诏令回国的葡萄牙人不但没有离开广东,更在那里从事贸易,且贿赂地方官员,借他们的关系,得到正德皇帝身边宠臣江彬的引荐,于1520年武宗南巡到南京的时候,终被接见。其时恰逢武宗个人对葡萄牙有些好奇,更觉得舌人(翻译)火者亚三十分有趣,“时学其语以为戏”,令其随侍左右,也安排使团于正德十五年(1521)年到达北京,入住同文馆,等待觐见。*(清)张廷玉等:《明史》卷325,《列传第二百十三·外国六·佛郎机》,第8430页。然而,次年三月,武宗驾崩,事情发生了戏剧化的转折。*(明)《武宗实录》卷197,“正德十六年三月丙寅”条,第3680页。

1521年,被葡萄牙以武力驱逐的满剌加国王苏端妈末遣使到达北京,以大明番国的身份向明廷求援,已经引起当朝臣僚的重视,但由于武宗个人的不作为而不了了之。*其具体经过参见冯明之:《满剌加求援事迹考》,载《南洋学报》第十六卷,第一二辑合刊。次年武宗驾崩,以庶子身份继位的明世宗为振朝纲并树立自己的威信,完全推翻武宗的对葡政策,将葡萄牙人列为马六甲的侵略者。*《明史》卷325,《列传第二百十三·外国六·佛郎机条,第8433页。与此同时,葡萄牙人在东南沿海所做的一些目无法纪的行为亦引起了当地人的不满,官员纷纷上奏弹劾,直接导致葡方有关人物全部被明朝官方处置。*[葡]洛瑞罗(Rui Manuel Loureiro):《葡萄牙人寻找中国:从马六甲到澳门(1502-1557)》,载《澳门史新编》第一册,澳门:澳门基金会,2008年,第22页。《明史》载,“明年(1521)武宗崩……绝其朝贡。其年七月,又以接济朝使为辞,携土物求市,守臣请抽分如故事,诏复拒之”。*《明史》卷325,《列传第二百十三·外国六·佛郎机》,第8431页。至此,明廷彻底断绝了与葡萄牙的官方往来。*这些史实在葡萄牙文献中亦有记载,具代表性的如巴洛斯,其译本《亚洲》第三卷、卷六收录于:[葡]巴洛斯、[西]艾斯加蓝蒂等著,何高济译:《十六世纪葡萄牙文学中的中国:中华帝国概述》,北京:中华书局,2013年,第51-52页。

对于仍辗转于广东沿海寻求贸易的葡萄牙人,明廷甚至一度派出水军驱逐,双方在广东沿海及离岛交锋,这便是著名的“西草湾之战”与“屯门之役”*《明史》卷325,《列传第二百十三·外国六·佛郎机》,第8431页。,葡文文献亦载,“皇帝死耗达广东,中国舰队进攻,葡人大败而退,损伤颇多”*Joao de Barros, Do Asia Decada 3,张星烺:《中西交通史料汇编》第一册,葡人巴洛斯之记载,北京:中华书局,1977年,第353-357页。。从此,大部分葡萄牙人离开广东海域,前往福建以及浙江等地的离岛与港口寻求发展。嘉靖八年(1529),时任两广巡抚的林富在奏疏中又再次强调,广东沿海贸易中,“其有朝贡表文出于祖训、会典所载众国,密诇得真,许往广州洋澳驻歇。其祖训、会典之所不载,如佛郎机者(即葡萄牙人)即驱出境。”*(明)严从简:《殊域周咨录》卷9,北京:中华书局,1993年,第10页。奏疏获准,可知此后,不在明廷番国之列的葡萄牙人,在官方得不到贸易的合法地位,更被严格禁止前往广州互市贸易。

综上可知,由于地方政府的庇护与放任,第一批葡萄牙使团曾受到了短暂的礼遇。在这段明廷对葡萄牙人地位及关系不置可否的时期(1520-1521.3),有相当数量的葡萄牙人前往广东沿海地区进行贸易。*张天泽著,姚楠、钱江译:《中葡早期通商史》,第38-55页。可以推测,此时期中葡瓷器贸易所展开的深度与广度都得以扩展。

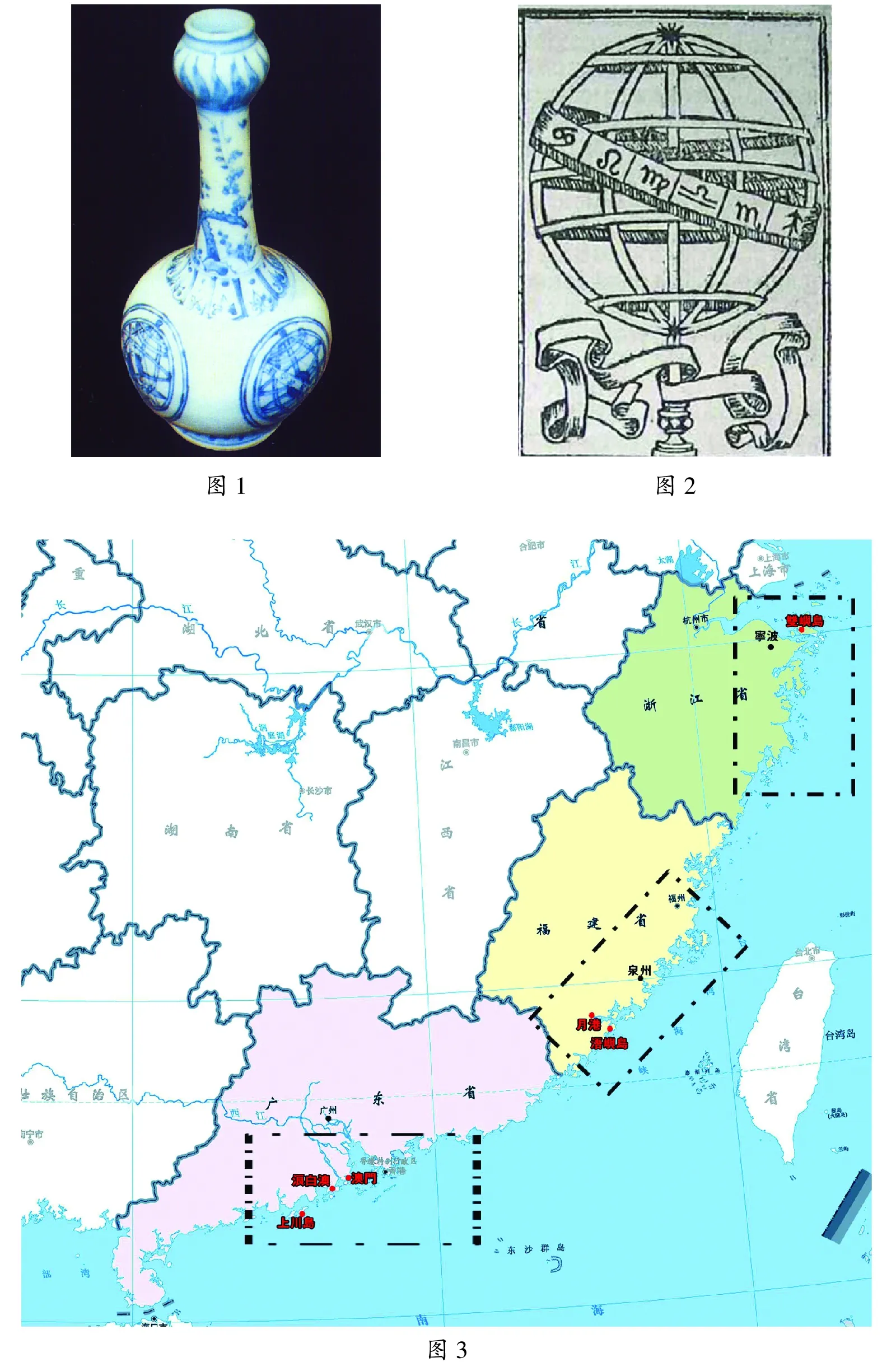

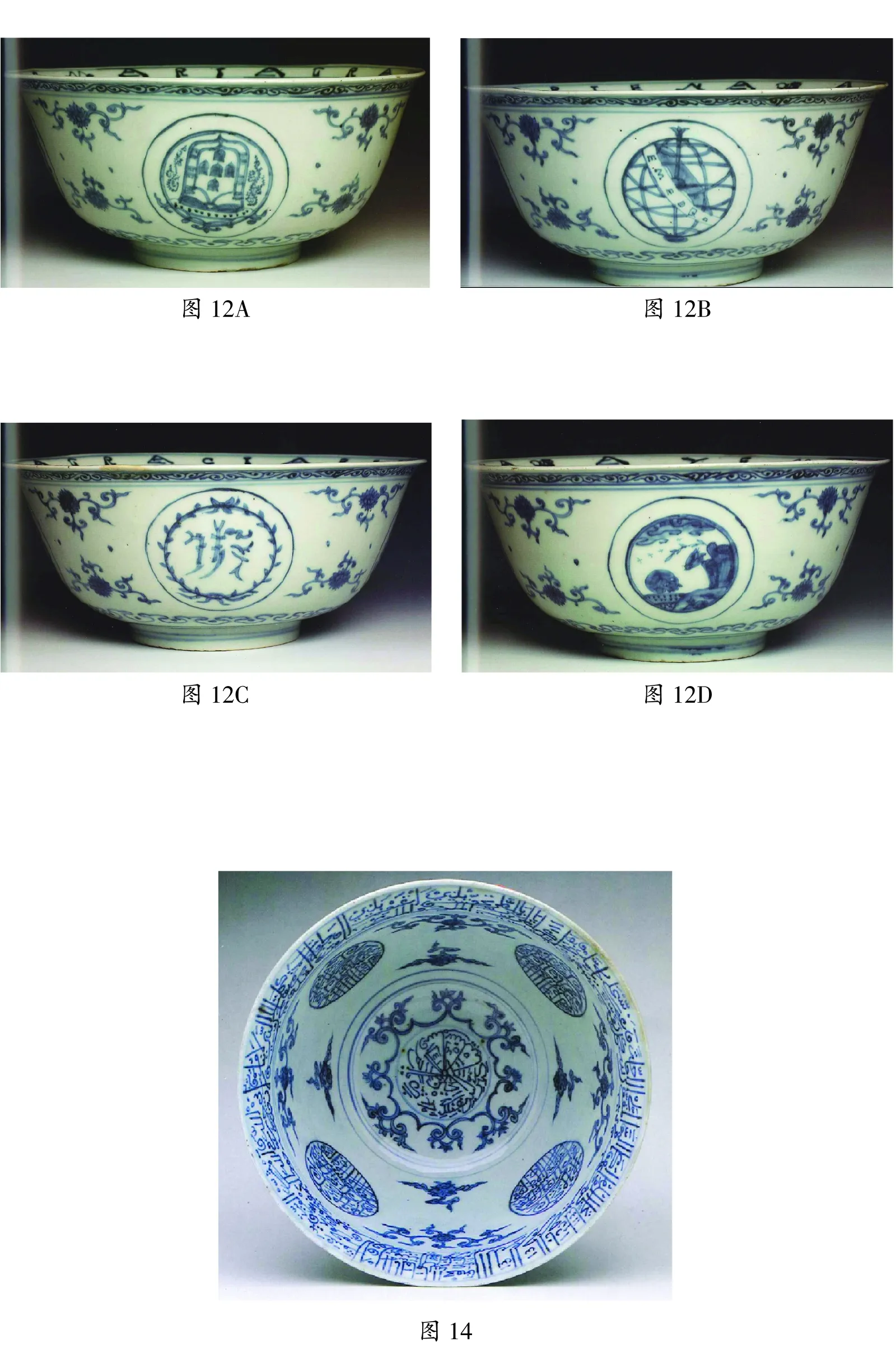

现藏于印度尼西亚雅加达国家博物馆(National Museum of Indonesia,Jakarta)的一件明代中期蒜头瓶,腹部装饰有浑天仪图样(图1)。*收藏于印度尼西亚国家博物馆,并见发表于A. Varela Santos Edit, Portugal in Porce ain from China: 500 years of trade (Portugal: Arte Mágica Ida,2007),pp.104-105.浑天仪图样(葡语称Empresa,图2),是葡萄牙亚维士王朝(Avis Dynasty)国王及王子的御用图样。这一标识的使用因葡萄牙国王约翰一世(João I de Portugal, 1357-1433,1385-1433在位)与兰卡斯特(Lancaster)家族联姻后由英国引进,被视为一种理想化个人的象征。*An ideological representation of a symbol, not rarely including an inscription or motto, which was adopted by those who would chose it as the zenith of their deeds and undertaking./ A reflection of the individual himself. 转引自Henrique de Avelar, As Empresas dos Principes da Casa de Avis in Os Descobrimentos Portugueses e a Europa do Renascimento, A Dinastia de Avis, Lisboa: XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura, 1983, pp.227-245.曼努埃尔一世(Manuel I de Portugal,1469-1521,1495-1521在位)与约翰三世(João III de Portugal,1502-1557,1521-1557在位)均沿用这一标识,在16世纪葡萄牙的建筑装饰以及印刷品中,浑天仪是王权的代表,亦是两位国王个人的标识,*Tratado da Esfera de 1516, p.19,Public Library of Evora, Portugal.因此绘制有浑天仪的订制瓷器与葡萄牙国王有密切关联,很可能更早至国王曼努埃尔一世在位时期就已存在。

曼努埃尔一世在王子时期就不断地表达对神秘东方的好奇与向往。1495年继位后,他的财富与野心推动着一系列寻找东方的探险活动的展开。1498年,达·伽马率领的航队第一次到达印度卡利卡特,葡萄牙即以此为据点,不断向东扩张,占领马六甲,最终打入东南亚传统贸易网络。这一系列的海上扩张活动,都因国王曼努埃尔一世在经济与军事上的积极支持而顺利展开。*参见王冠宇:《葡萄牙里斯本桑托斯宫藏中国外销瓷器》,载《2012海上丝绸之路:中国古代瓷器输出及文化影响国际学术研讨会论文集》,杭州:浙江人民美术出版社,2013年,第302-311页。1508年2月的葡萄牙档案记载了曼努埃尔一世对前往马六甲的葡萄牙船队首领下达的命令,要求他们探明有关“秦人”的情况,包括来自何方,路途多远,何时到达马六甲或从事贸易的其他地方,带来哪些货物,他们的船只形状与大小,船队的规模,有无武器,穿着样貌,宗教信仰,风俗习惯等各方面的信息,不胜枚举。*Alguns Documentos do Archivo, Nacional da Torre do Tombo acerca das Navegacoes e Conquistas Porguguezas (Lisbon,1892),pp.194-195.他对中国瓷器亦充满兴趣,曾在与欧洲其他王室的书信来往中不止一次地表现出对瓷器的喜爱之情。

1517年向中国派遣使团即是曼努埃尔一世的授意。在1520年北上面圣之前,使团成员曾获得与中国商人直接贸易的有限空间与短暂自由,他们很可能在此时订制瓷器,并希冀以此作为礼物,取悦曼努埃尔一世。更特别的是,他们此次随行的通事是活跃于马六甲的华裔海商火者亚三。根据接待葡萄牙使团的海道副使顾应祥记载,此人“乃江西浮梁人也”。*(明)顾应祥:《静虚斋惜阴录》卷1、2,《杂论三》,北京图书馆古籍珍本丛刊本卷64,北京:书目文献出版社,1987年,第19页。也就是说,作为葡萄牙使团翻译的火者亚三,其故乡刚好是当时外销瓷器的生产中心景德镇,因此亦有学者认为最早的订制瓷器或是经他之手。*林梅村:《澳门开埠以前葡萄牙人的东方贸易——15-16世纪景德镇青花瓷外销调查之二》,载《文物》2011年12期,第61-71页。他在东南亚从事怎样的生意,是否跟其家乡所特产的中国瓷器有关,我们不得而知。然而此时期,有大量沿海及江南的商人都投入到景德镇瓷器的生产与售贩中,则是明确的历史事实。*这在各地明清地方志中多有记载,如“詹元甲,(婺源)庆源人……性耽典籍,工诗。家贫,弃儒服贾。尝客皖省,设磁铺。”(光绪《婺源县志》卷43,《人物·义行》)又如“(洪)宗旷……公少业儒,精制义,尤长于赋……侨居景德镇,理陶业。”(《敦煌洪氏通宗谱》卷58,《儒侠永旦洪公传》)转引自张海鹏等主编:《明清徽商资料选编》,合肥:黄山书社,1985年,第197、209页。活跃在海上贸易中的火者亚三,对于明廷在番国及沿海贸易管理中的惯例可以说十分熟悉,据实录记载,他指导葡萄牙人乔装打扮,以信奉伊斯兰教的东南亚国家使团自居前来中国通贡贸易的做法,可得证明。有学者考证,其名火者亚三也系回回姓名,很有可能也是他假托的。然作为地方官员顾应祥笔记中所载亚三之籍贯,其可信度则极高,因东南沿海商人杂居,各地口音都有,广东尤以浙江、江西、福建及本地商人最多,对时常接触他们的人来说,口音的地域性是极易辨别,难以托伪的。因此,以景德镇为家乡的亚三,作为中介亦或联系人,帮助葡萄牙人完成瓷器的订制可以说是顺理成章。

然而,短暂的交往之后,中葡外交关系破裂,饶州通事火者亚三亦成为这场变故的牺牲品。*根据文献的记载,“朝廷准御史邱道隆等奏,即行抚按,令海道官军逐出境,诛其首恶火者亚三等,余党闻风摄遁。”参见(明)应槚、刘尧诲:《苍梧总督军门志》卷29,《兴利除害事》,台北:台湾学生书局,1970年。葡萄牙人在广东沿海的贸易环境动荡不堪,只好另寻出路。或许,这件专为葡萄牙国王订制的中国瓷器,正是因此而未能回到欧洲大陆,流落于东南亚的贸易网络,最终入藏印度尼西亚国家博物馆。

二、葡商在本地网络的建立与瓷器贸易的发展

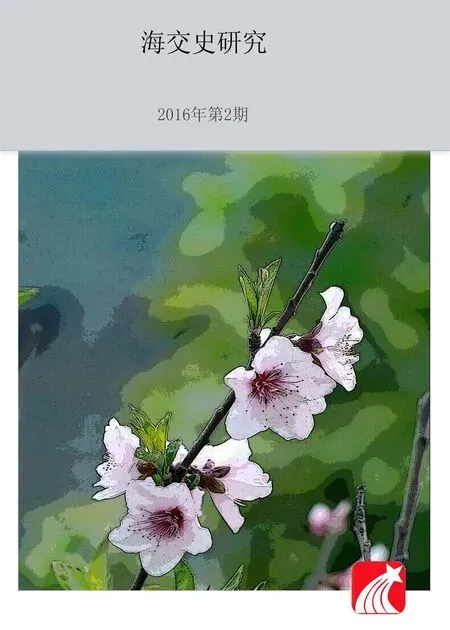

嘉靖初年两次战役之后,葡萄牙人除部分留在澳门西南的离岛浪白澳之外,其余皆转向闽、浙沿海一带活动。于是,漳州月港、泉州浯屿、宁波双屿都成为他们走私贸易的主要地区(图3)。*俞大猷:《正气堂集》卷7,《论海势宜知海防宜密书》,北京出版社,2000年,转引自郑梁生:《严嵩与靖倭之役》,载《中日关系史研究论集(七)》,台北:文史哲出版社,1990年,第37-79页。

关于葡萄牙人在福建沿海的贸易活动,史料中缺乏记载,而由于此时葡商的流离辗转,亦无葡萄牙档案对他们的系统记录。但可以确定的是,广州海域的两次海战,造成了海上贸易中心的短暂迁移。这可由嘉靖八年(1529)时任广东巡抚林富的奏疏中得到印证。林富上疏重开海禁,最大目的便是保护广州在海外贸易中的中心港口地位。如其奏疏所言:“(自是)诸番舶尽行阻绝,皆往福建漳州府海面地方,私自行商,于是利归于闽,而广之市井皆萧然也”。*《广东通志》卷66,《外志三·番夷》,第1783-1784页。可知在两次海战之后,葡萄牙人之外的各国番商,或出于广海禁令严格,而闽海贸易相对畅通的考虑,纷纷向北移舶,前往福建漳州及泉州等地的港口交易,广州港一时萧瑟,地方税收惨淡。林富在奏疏中,亦在对待葡萄牙人问题时显得小心翼翼,他提出,“其他番国可以,葡萄牙人仍禁”。*《广东通志》卷66,《外志三·番夷》,第1783-1784页。可知,嘉靖八年奏疏获准之后,广州港虽再次放松禁令,接受番商前来贸易,葡萄牙人却仍在禁止之列,才继续活跃在福建沿海。

由于对中国沿海地区的认识逐渐深入,此时期葡萄牙人的活动范围更为广泛,根据文献记载及16世纪海图的标示,他们活跃的地区包括了今泉州南部沿海以及泉漳交界的许多海湾与岛屿,如朱纨《甓余杂集》所提及的大担、小担、古浪、烈屿等岛。*参见张增信:《十六世纪前期葡萄牙人在中国沿海的贸易据点》,载《中国海洋发展史论文集》第二辑,台北:“中央研究院”中山人文社会科学研究所,1986年,第75-104页。张氏即是以古文献及古地图为主线,探讨葡萄牙早期的贸易据点。但由于被禁止靠近中国沿岸,葡萄牙人在多数情况之下只能在离岛等待季风前来的中国私商,从他们手中交易中国商品。这里更聚集着大量的东南亚及日本私商海盗,因此葡商中不少恃枪炮而私通海盗,暴力地劫掠一些缺乏武装的小型货船以取得商品,亦有受海盗劫掠之苦者。*参见[葡]费尔南·门德斯·平托(Fernão Mendes Pinto)著,金国平译注:《远游记》上册,第五十六章,澳门基金会等,1999年,第163-165页。张增信:《十六世纪前期葡萄牙人在中国沿海的贸易据点》,《中国海洋发展史论文集》第二辑,第75-104页。因此,在相当长的时期中,葡萄牙人只能“更番往来私舶,杂诸夷中为交易首领”,无法摆脱亦商亦盗的非法身份,混迹于东南亚番国之间,努力维持已建立的转口贸易网络。*原句为“嘉靖中,党类更番往来,私舶杂诸夷中为交易首领”,出自《广东通志》卷66,《外志三·佛郎机国》,第1777页。

然而,葡萄牙在中国沿海不断扩大的影响力,很快引起了地方官商及海盗势力的注意,并意图拉拢。根据文献记载,嘉靖十九年(1540),浙江的许氏兄弟开始纠引葡萄牙人前往宁波进行走私贸易。*见记者如《日本一鉴》,郑若曾:《筹海图编》卷5,《浙江倭变记》,谢杰:《虔台倭纂》卷下等。恰逢此时明廷对于葡萄牙人贸易活动的态度,逐渐进入“迄不许其朝贡,又无力以制之”的尴尬状态,*《明史》卷325,《列传第二百十三·外国六·佛郎机》,第8433页。这里遂成为葡萄牙人在澳门开埠之前贸易活动最为活跃的地区。

在现存的早期葡萄牙订制瓷器中,有两类因其铭文的特殊性,而带有清晰的时间坐标。其一为铭写“EM TEMPO DE PERO DE FARIA DE 541”的1541年订制瓷碗一件及耳杯三件。瓷碗内口沿写有葡萄牙文铭文,内底双圈弦纹内绘葡萄牙皇室纹章。*收藏于Tokapi Saray Museum,参见Regina Krahl and John Ayers, Chinese Ceramics in the Topkapi Saray Museum, Istanbul: A. Complete Catalogue vol.2, p.449.三件耳杯亦于内壁口沿处书写葡文铭文,内底双圈弦纹,其中一杯内底绘仙人纹样(图4),另两杯内底绘葡萄牙贵族纹章(图5)。圈足内底均书“大明宣德年制”双圈款。*分别藏于Duca di Martina Museum(Naples, Italy),Museu Regional de Beja(Beja, Portugal),及见于Bonhams London,UK.

这一系列的瓷碗及耳杯所书写的相同铭文意为“别琭佛哩541年”(In time of PERO DE FARIA of 541),而器物的装饰图案及铭文的细节亦为我们提供了考证其订制者身份的重要信息。别琭佛哩(Pero De Faria,生卒不详)曾两任马六甲总督(1528及1537-1543),*Le Guide Du Routard, Do Tejo Aos Mares Da China- Uma Epopeia Portuguesa- Exhibit Of Trade Between Portugal And China (UK: Hachette,1992),p.82.据金国平的考证,明代文献亦有涉及他的记载。*金国平、吴志良:《流散于葡萄牙的中国明清瓷器》,载《故宫博物院院刊》2006年3期,第98-112页。三件耳杯中有两件内底中心都装饰同一纹章,翻查东波塔的贵族纹章谱,可知其系葡萄牙贵族阿布雷乌(Abreu)家族纹章(图6),*Armas dos Abreu. Chefe, Livro do Armeiro-Mor de Joao do Cros(Arquivo Nacional da Torre do Tombo),葡萄牙东波塔国家档案馆在线资源(网址:http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4162406)因此可知这些书写相同铭文的瓷碗与耳杯,很可能由阿布雷乌家族成员订制。

根据葡萄牙学者刘易斯·凯尔(Luis Keil)对阿布雷乌家族的考证可知,这些器物的可能订制者为安东尼奥·阿布雷乌(Antonio de Abreu,生卒不详)或约翰·费尔南德斯·德·阿布雷乌。前者曾任马六甲总督(1511),亦是占领摩鹿加群岛、班达以及东帝汶等地区的军事首领,1541年任马六甲海峡总督。而后者则曾在印度开设商贸公司,后追随别琭佛哩来到马六甲经商(1537-1543)。*Luis Keil, Porcelanas Chinesas do Século XVI com Inscrições em Português (Lisboa: Tip. Bertrand ,1942),p.25.可见,两人在东南亚商贸网络中的影响力都是显赫的。这些器物要么是他们自己订制的,要么就是那些希望取悦于他们的葡萄牙商人特意而为之。

根据订制瓷器的铭文,我们还可进一步确定其订制者为追随别琭佛哩的商人约翰·费尔南德斯·德·阿布雷乌。观察铭文“别琭佛哩1541年”,可见其格式有非同寻常之处,即使用了别琭佛哩的名字及纪年。在中国,只有皇帝的年号才能做纪年之用。这不禁令人联想到,订制者是否见到了带有中国皇帝年号款的瓷器,并向中国商人询问过其中含义,如果是有意为之,这种以名字命名纪年的做法,无疑将别琭佛哩提高到类似东南亚藩国统治者的地位。朱纨《甓余杂集》卷4《三报海洋捷音事》载:

许六现监绍兴府,族弟许四各不合,与先获监故林烂四等故违擅造二桅以上违式大船,将带违禁货物下海,前往番国买卖,潜通海贼……各造三桅大船,节年结伙收买丝绵、绸缎、磁器等货,并带军器越往佛狼机、满剌加等国,判投彼处番王别琭佛哩……领彼胡椒、苏木、象牙、香料等物,并大小火铳枪刀等器械。*(明)朱纨:《甓余杂集》卷4,《三报海洋捷音事》,参见杨继波等主编:《明清时期澳门问题档案文献汇编》卷5,北京:人民出版社,1999年,第271页。

文中提及的“佛狼机”正是明代文献中对葡萄牙人的统称,而“佛狼机、满剌加等国”无疑泛指葡萄牙控制下的马六甲地区,可以推测,被称为“彼处番王”的别琭佛哩,在这里拥有强大的军事及政治影响力。那么,在别琭佛哩荫蔽之下从事海商活动的约翰·费尔南德斯·德·阿布雷乌,很有可能便是藉此格式来表达自己对于总督之尊敬与臣服,作为保障自己在东南亚地区商业利益的手段之一。而此时活跃于宁波,又与葡萄牙人密切往来的沿海私商,如许氏兄弟等人,则有可能扮演了订制中介的角色。

此外,笔者认为,葡萄牙人此阶段的走私贸易,对于葡萄牙在亚洲贸易网络的拓展,尤其是葡日贸易的发端与兴盛也具有重要意义。宁波曾设专门接待日本贡使的市舶司,以其为中心的浙江海域离岛,长期以来均是对日走私贸易的主要据点。许氏兄弟所经营之贸易,亦侧重日本,其主部包括靠航行日本贸易而被日本人尊为“五峰船主”的王直。*(明)郑若曾撰,李致忠点校:《筹海图编》卷8,《寇踪分合始末图谱》,北京:中华书局,2007年,第570-574页。因此,活跃于宁波沿海的葡萄牙人必然得以接触大量的日本走私商人及货船。根据《筹海图编》记载,“嘉靖十九年(1540),贼首李光头、许栋引倭聚双屿港为巢。”*《筹海图编》卷5,《浙江倭变记》,第322页。朱纨对此进行了更为详尽的说明:“此皆内地叛贼,常年于南风汛发时月,纠引日本诸岛、佛郎机、彭亨、暹罗诸夷前来宁波双屿港内停泊。”*《甓余杂集》卷3,嘉靖二十七年六月二十七日《海洋贼船出没事》,《四库全书存目丛书》,集部卷78,台南:庄严文化事业有限公司,1997年,第60-61页。可知葡萄牙人的确是夹杂各国番商,尤其是日本诸岛的私商及海盗中从事走私贸易的。

而根据文献的记载,葡萄牙人亦是在此时期“发现”日本,并开始对日贸易的。有学者援引日本文献《采览异言》的记载,“西蕃之來自北国ポルトガル波尔杜瓦尔(Portugal,葡萄牙),始天文十年(1541)辛丑秋七月焉,有海舶一只,直到丰后国神宮浦,其所驾者二百八十人”*[日]新井白石原著,山林昌水增訳:《采览异言》,《新井白石全集》卷2,东京:国书刊行会,1907年,第584页。,认为1541年是葡萄牙船舶前往日本探险及寻求贸易的最早时间。*如[日]物上敬著:《日本商人传》上卷,《序言》,东京:佃书房刊,1943年,第2页。亦有学者认为,日葡贸易的正式发端,是在1542年,葡萄牙人漂流至种子岛,并由此到达平户、长崎等港口,从而开始“南蛮贸易”。*如Christopher Howe, The Origins of Japanese Trade Supremacy: Development and Technology in Asia from 1540 to the Pacific War (Hong Kong : Oxford University Press, 1996),p11.[葡]施白帝(Beatriz Basto da Silva)著,小雨译:《澳门编年史》,澳门:澳门基金会,1995年,第9页。尽管在时间上略有出入,文献对葡萄牙人东来日本的记载无疑均是稍迟于许氏兄弟勾引佛郎机人移泊宁波的时间(1450)。由此可以推测,发现日本之后,借着已经成熟的宁波-日本航线,以及浙江沿海供日货品丰富、日本商人云集、贸易信息发达等优势,葡萄牙的对日贸易得到了长足的发展。直到嘉靖二十八年(1549),时任浙、闽海防军务提督的朱纨以强硬手段肃清闽浙海域,大破许氏兄弟势力及活跃在此的番商海盗,葡萄牙人才被迫再次返回广东外海。

此后到入踞澳门之前的几年中,葡萄牙人以广州外海的上川岛和浪白澳为中心,继续开展转口贸易。沙勿略神父的信中记载:“杜阿爹·达加马(Duarte da Gama)的船于1551年去日本途中经过浪白。”*Cartas dos Jesuitas na Asia, Codex 49-IV-49, 54.布瑞格(José Maria Braga)在对书信的研究中指出,其他的数据显示杜阿爹的船于1554年再次经过浪白,并停留至次年五六月间才再出发前往日本;同年冬天,该船满载货物回到浪白。*José Maria Braga, The Western Pioneers and Their Discovery of Macao (Lisbon: Imprensa Nacional, 1949),pp.82-83.藉由这些零星的记载可以推测,日葡贸易正在逐渐成为葡萄牙人在亚洲经营的另一个重点。

在以往对于浙江舟山群岛一带的田野调查中,并未有关于此时期贸易瓷器的集中发现。*参见喻婷:《1555年以前中国瓷器外销欧洲考》,硕士学位论文,北京大学,2010年,第25-28页。文中记载了2008-2009年间,由北京大学考古文博学院、国家博物馆考古部、宁波市文物考古研究所、舟山市普陀山区史志办公室等单位的专家在舟山一带进行的调查活动。收获极为有限,仅有一片瓷片可以确定属此时期,文章中亦未见配图。这或与文献记载中朱纨大破宁波一带,因肃清海岸而导致的大规模破坏活动有关。*林梅村:《澳门开埠以前葡萄牙人的东方贸易——15-16世纪景德镇青花瓷外销调查之二》。因此,我们对于此时期经葡萄牙人之手转售到日本的瓷器类型亦不得而知。然而上川岛明代早中期瓷片的集中发现,可为我们了解此时期葡萄牙人航海及贸易的情形提供重要参考。依目前发表所见,上川岛发现以嘉靖时期(1522-1566)器物为大宗,包括青花瓷器、青花红绿彩瓷器,以及红绿彩瓷器(图7)。*黄薇、黄清华:《广东台山上川岛花碗坪遗址出土瓷器及其相关问题》。青花瓷器属元末以来长期外销的瓷器品种,而与其同出的青花红绿彩、红绿彩瓷则显得较为特别。

红绿彩技术自金元时期就已应用于国内市场的瓷器装饰,其中河北磁州窑、河南巩义窑、山西长治窑,以及后起的江西景德镇等窑系产品,都属个中翘楚。*江建新:《中国早期釉上彩之研究(上篇)》,载《南方文物》2003年第4期,第83-90页。到明初,釉上彩在官窑产品装饰中的应用,直接证明了景德镇釉上彩技术的成熟,此时期红绿彩器物已见于菲律宾及日本等地发现,但极为零星。*江建新:《中国早期釉上彩之研究(下篇)》。而根据羊泽林的统计,早于明嘉靖时期的港口及沉船遗址,如被认为属成化至正德时期(1465-1521)的香港竹篙湾港口遗址、出水于菲律宾及文莱等地的弘治时期(1465-1487)沉船等亦未见青花红绿彩及红绿彩瓷的发现。*羊泽林:《从福建明代沉船出水瓷器探讨景德镇瓷器外销的几个问题》,载2014年香港海事博物馆国际会议《明代海洋贸易、航海术和水下考古研究新进展会议论文集》(待版)。可以推断,在明嘉靖时期之前,青花红绿彩及红绿彩瓷器的最大市场仍属中国国内。因此,笔者认为,上川岛发现的青花红绿彩瓷以及红绿彩瓷器,很可能是嘉靖时期新增的外销品种,而它们在此地的出现,正与葡萄牙人介入中日贸易密切相关。

由上世纪八十年代开始,日本各地遗址中陆续出土了大量明代万历时期(1573-1620)的中国红绿彩瓷器,直接证明了万历时期这类瓷器曾大量入口,并受到日本市场的普遍欢迎。*有关发现可参见《明末清初福建沿海贸易陶瓷的研究——漳州窑出土陶青花、赤绘瓷与日本出土中国外SWATO论文集》,1994年。根据日本学者松尾信裕的研究,日本发现的红绿彩瓷器,大部份属福建漳州窑系生产,专供外销市场。*关于日本漳州窑系瓷器的发现,参见[日]松尾信裕:《近世城下町遺跡出土の漳州窯系陶瓷器》,[日]野田芳正:《堺環濠都市遺跡出土の漳州窯系陶磁器》,载《明末清初福建沿海贸易陶瓷的研究—漳州窑出土陶青花、赤绘瓷与日本出土中国外SWATO论文集》。可知,在万历时期,红绿彩瓷器已经成为外销日本的一个主要品种。因此可以断定,日本对于红绿彩瓷器的入口,在年代稍早的嘉靖时期(1522-1566)就已经开始。

与此同时,在1540年左右沉没于葡萄牙的宣德号(Xuande Shipwreck),以及16世纪中期沉没于非洲沿岸的葡萄牙圣若昂号(São João)及圣本图号(São Bento)出水的瓷器货物中,包括中国瓷器、泰国及越南的陶瓷器,其中属中国生产的均为青花瓷器,并不见青花红绿彩或红绿彩瓷器。*Roxanna M. Brown, Xuande-marked Trade Wares and the Ming Gap, Oriental Art vol.43 (1999),pp.2-6.Tim Maggs, The Great Galleon São João: Remains From A Mid-Sixteenth Century Wreck On The Natal South Coast, Annals of the Natal Museum. Vol.26(1), p.p. 173-186.Elizabeth Burger, Reinvestigating the Wreck of the Sixteenth Century Portuguese Galleon São João: A Historical Archaeological Perspective, MA (Cultural History) Thesis of University of Pretoria (2003).Auret, C. And Maggs, T., The Great Ship Slo Bento: Remains from a Mid-Sixteenth Century Portuguese Wreck on the Pondoland Coast, Annals of the Natal Museum, Vol.25(1),p.p.1-39.可见,相对于东南亚及东亚地区间转口贸易的热销,在中葡的长途贸易及沿途市场中,青花红绿彩或红绿彩瓷并未得到进一步的推广与欢迎。

因此,笔者认为,作为葡萄牙人据点的上川岛,集中发现青花红绿彩及红绿彩瓷片,进一步证明了葡萄牙在早期走私贸易时期在对日贸易方面的积极经营。这也是澳门开埠(1553)后,澳门-长崎航线贸易得以迅速发展成熟的关键。

三、中葡长途贸易与葡萄牙订制瓷器

中葡贸易初期,对航行作档案记录的做法还未普及,文献中对于中葡长途贸易的记载亦十分罕见,因此,实物资料的发掘与披露,对重塑这段历史十分关键。从现存资料来看,此时期出口至欧洲的中国瓷器数量仍是十分有限的,其中可以确定的类型,即是早期葡萄牙订制瓷器。即使分布于各地的博物馆藏,订制瓷器仍可因其纹样装饰中呈现出的葡萄牙家族纹章、宗教符号以及铭文等特别元素,被认定为专为特定的葡萄牙人群所订造的瓷器产品,从而确认其中葡贸易瓷器的性质。

关于葡萄牙人向中国商人订制瓷器的记载,最早出现于1528年,惹尔日·卡布拉尔(Jorge Cabral,1500-?,葡萄牙海军军官,活跃于葡萄牙人在亚洲的军事扩张中,1549-1550年间曾出任葡属印度地区总督)由马六甲发回里斯本致国王*根据其写信年代,此时期在位的葡萄牙国王为约翰三世(JoãoIII,1521-1557)。的信中,其内容如下:

我向一个来到此地的中国船长,为殿下订制了几件(瓷器),他把瓷器带来了,可是,不是我想象的那种。当我回去以后,殿下就知道是什么样子了。由此,我知道中国人在满剌加(今马六甲)很守信用,因为如果向他们订货,就会带货回来。*João Rodrigues Calvão Co-ordinate, Caminhos da Porcelana: Dinastias Ming e Qing/ The Porcelain Route: Ming and Qing Dynasties (Lisboa: Fundação Oriente, 1999),p.126.

这封信件透露出以下重要的信息:1.瓷器的订制者为当时正在东南亚扩展葡萄牙海上帝国的远东军官;2.这些瓷器为葡萄牙王室订造;3.订制瓷器的地点位于马六甲,这里在葡萄牙东来的16世纪是东南亚海上贸易的中心,被葡萄牙以武力占据后,成为他们从事亚洲转口贸易的主要据点,中国海商亦活跃于此;4.在订制过程中,惹尔日·卡布拉尔曾指定了瓷器的某些元素,但收货时却与其设想有所出入。笔者通过对近年来国内外发表的实物资料进行收集整理,发现它们所反映的信息与这一文献记载十分吻合。除此之外,相对于早期历史文献的匮乏,这些实物资料还保留着更多有待发掘的历史信息。除前文论及的曼努埃尔一世订制瓷器,以及别琭佛哩1541年铭瓷器,还可见三类订制器物,分析如下:

(一)葡萄牙王室订制瓷器

根据上文的论述可知,有文献记载的第一批订制瓷器,其主要受众便是葡萄牙国王或整个王室。与此相吻合的是,在现存的订制瓷器中,有23件与葡萄牙国王及王室成员关系密切,它们包括仅带有浑天仪图样及(或)王室纹章(Coat of Arms)装饰的蒜头瓶1件、执壶3件,以及同时装饰有其他元素,如宗教徽章等装饰的盘14件、碗4件。*包括收藏于印度尼西亚雅加达国家博物馆的蒜头瓶、收藏于葡萄牙阿尔梅达基金会的执壶以及葡萄牙RA私人收藏的执壶,及下述美国大都会博物馆的一件执壶。宗教元素器物详参后文。这些瓷器收藏在位于中葡海上贸易沿线的东南亚、中东博物馆,以及作为贸易终点的欧洲各地的博物馆或私人手中,恰好反映着它们被订制、交易到输往欧洲各地的贸易轨迹。

收藏于美国大都会博物馆(The Metropolitan Museum of Art)的一件执壶,腹部装饰对称圆圈,内绘葡萄牙皇室纹章,内底书“宣德年造”款(图8)。*见发表于Maria Antónia Pinto de Matos, The RA Collection of Chinese Ceramics-A Collector's Vision, UK: Jorge Welsh Books (2011), Volume III, Cat. 57. 及美国大都会博物馆在线馆藏数据库。纹章(Coat of Arms)这一概念诞生于中世纪的欧洲战场(12世纪中叶),分属不同封建领主的士兵们打仗时手持的盾牌及护甲外袍上均绘有独特图样,如果几队人马相交,他们可以通过对方盾牌及战袍的图样辨认敌我。*The Battle of Aljubarrota (Castile vs Portugal,1385).(British Library, Royal 14 E IV f. 204 recto)后来这一概念被君主、贵族及骑士阶层接受,战争抑或和平时期武技竞赛的胜利,使得他们的盾徽及袍徽图案成为荣誉的象征,最终演变为世代相传的家族纹章。*A.G. Puttock, A Dictionary of Heraldry and Related Subjects (UK: Blaketon Hall Ltd, 1985),p. 40.有时家族间的联姻,又促成纹章的融合与新设计的诞生,如我们所见的这枚皇室纹章。其设计也是几经修改,最终于约翰一世时期发展并固定下来的(图9)。*Rei de Portugal, Livro do Armeiro-Mor de Joao do Cros, 16th century(Arquivo Nacional da Torre do Tombo),葡萄牙东波塔国家档案馆在线资源(网址:http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4162406)

观察纹章图样的描绘与呈现可知,对于中国内陆江西景德镇的陶瓷工匠们,这些异域纹样的绘制与意涵是完全陌生的。纹样描绘的流畅线条,到了浑天仪图样上就变得笨拙、变形。而大都会博物馆收藏的这件执壶腹部装饰中,纹章图样更出现了上下颠倒的情况,这或许就是惹尔日·卡布拉尔向国王所讲“不是我想象的那种”的重要原因。

代表国王个人的浑天仪,以及象征整个皇室家族的纹章,都是皇室影响力在瓷器装饰中的重要体现。作为绝大多数航海及扩张行为的支持者,国王及他们的荣耀家族无疑也成为葡萄牙拓展海上帝国的最大受益人。这些瓷器便是由皇室委托在东方的官员或商人们订制,抑或由东来的葡萄牙官员为赠送皇室尤其是取悦国王本人而订制的东方物产。

(二)宗教团体订制瓷器

在已发表的材料中,共有20件与宗教团体或信徒关系密切的瓷器,包括16件装饰有“IHS”纹样的耶稣会订制瓷器,盘14件,碗2件,形制及装饰近似。*瓷盘分别藏于A.V.S Collection(London),P.C.(Lisbon,2件),Medeiros e Almeida Foundation(Lisbon),RA Collection(2件),Jorge Welsh,Felix da Costa Collection。British Museum,Caramulo Museum(Abel de Lacerda Foundation, Caramulo, Portugal),Museum of Het Princessehof,The Metropolitan Museum of Art ,RA Collection,Topkapi Saray Museum。瓷碗分别藏于Carmona e Costa Foundation(Lisbon),及Tokapi Saray Museum。目前所见瓷盘在造型上较为相似,均弧腹,圈足微内撇,唯尺寸及装饰纹样差异较大。一类口径在31cm左右,内壁留白,底部绘如意纹环绕的花卉、龙、凤或应龙纹样,外壁以相对云纹间隔,排列五个圆圈,内随机绘制浑天仪、皇室纹章、IHS图章,以及中国式小景(图10)。一类口径在53cm左右,主要纹饰集中于内壁,以相对云纹间隔,排列六至八个圆圈,内随机绘制浑天仪、皇室纹章、IHS图章,以及中国式小景,外壁绘制密集的缠枝牡丹纹样(图11)。均无底款。瓷碗则在内口沿写有葡萄牙文铭文,外壁以相对缠枝花纹间隔,排列四个圆圈,内绘浑天仪、皇室纹章、IHS图章,以及中国式小景(图12)。圈足内底均书“大明宣德年制”双圈款。可见,盘碗的装饰手法及图样布局都极为相似。

“IHS”本为耶稣圣名拉丁文ΙΗΣΟΥΣ的缩写,意为Iesus Hominum Salvator,即Jesus Savior of Mankind(人类的救世主耶稣)。*参见The Merriam-Webster New Book of Word Histories, Merriam-Webster Inc. (1991), p.107. 及 Oxford English Dictionary (3rd ed.), Oxford University Press (2005)在线版(网址:http://www.oed.com/;jsessionid=E31CE20244C940D8C8395BD9B3AB8CE7?authRejection=true&url=%2Fsearch%3FsearchType%3Ddictionary%26q%3DIHS)其使用可追溯至8世纪或更早,但在一定程度上的流行,仍然要到15世纪初,意大利神父锡耶纳(St.Bernardino of Siena,1380-1444)手持写有IHS的木牌传教之后。*St. Bernardino of Siena (From 1380 to 1444), Religion & Liberty, Vol.6, Number 2 (March and April 1996), p.3-A.根据欧洲学者的考证,由于其传教地区单一,锡耶纳神父的影响仅局限于法国南部及意大利北部一些地区。并未有任何证据显示,这一符号在葡萄牙得到广泛使用。直到1534年,耶稣会创立,以“IHS”三个字母的设计作为会徽。1540年,蒙教宗保禄三世(Pope Paul III,1468-1549)许可,耶稣会获得合法地位,开始传教活动,“IHS”也因此被广泛使用,装饰于各类与宗教相关的工艺品及建筑设计中。*由罗耀拉(Ignatius of Loyola)及沙勿略(San Francisco Javier)等人在巴黎创立,获得教宗认可后,罗耀拉成为第一任会长,沙勿略则受命成为耶稣会的首批传教士。参见Puca, Pasquale (30 January 2008). "St. Ignatius of Loyola and the Development of the Society of Jesus". L'Osservatore Romano Weekly Edition in English (The Cathedral Foundation): 12. Retrieved 23 February 2010.而在这批器物的装饰纹样中,IHS符号往往与象征葡萄牙国王的浑天仪及皇室纹章一同出现,随机组合,它与葡萄牙皇室的密切关联,正显示出其特别之处。

1540年,作为耶稣会创始人之一的沙勿略(Francis Xavier,1506-1552)及罗德里格斯(Simão Rodrigues,1510-1579)神父抵达葡萄牙首都里斯本,此时的葡萄牙正值国王约翰三世在位时期。需说明的是,约翰三世对天主教的狂热虔诚,以及对宗教改革的积极推动,是历史学家们普遍认为其特殊于其他葡萄牙君主之处。他在任期设立了许多宗教裁判所,压制自由思想并迫害境内的犹太人的做法也在历史上备受争议。*H. V. Livemore, A New History of Portugal, (London: Cambridge University Press, 1966), p. 135. Sanjay Surbrahmanyam, The Portuguese Empire in Asia (1500-1700): A Political and Economic History (New Jersey: Wiley-Blackwell, 1993),p.84.不难想象,耶稣会士进入葡萄牙,立即得到皇室的热烈欢迎。沙勿略给会长罗耀拉(Ignacio de Loyola,1491-1556)的信中写道:“在我来到这个城市后的第三天或者第四天,国王便亲切和蔼地召见我们。他与王后与我们长时间倾谈……国王指示我们,可以请求和索取任何我们想要的东西。*‘The Letter of Francis Xavier to Fathers Ignatius of Loyola and Nicolas Bobadilla’, Lisbon, July, 1540, Translated by M. Joseph Costelloe, The Letters and Instructions of Francis Xavier (Boston: Institute of Jesuit Sources, 1992), pp.18-20.”次年,罗德里格斯接受国王的请求,留在里斯本传教。而沙勿略则在皇室支持下,带领两名教友跟随葡萄牙船队前往东方。其传教之处如印度、日本、文莱以及摩鹿加群岛的一些地区均为所谓“葡萄牙海上帝国”的一部分,其备受争议的传教方式亦包括了强制信徒领取葡萄牙文圣名,并着葡萄牙服饰的要求。1546年,沙勿略亲自写信给国王约翰三世要求在果阿设立宗教裁判所(Inquisitions),以侦查、审判及裁决不接受新信仰的犹太教信徒及穆斯林等事实,都证明着他与葡萄牙皇室的密切联系。*顾卫民:《以天主和利益的名义:早期葡萄牙航洋扩张的历史(1415-1700)》,北京:社会科学文献出版社,2013年,第156-192页。

笔者认为,于1545年抵达马六甲的沙勿略,很可能在此时为耶稣会订制了这批具有纪念意义的中国瓷器。作为耶稣会的首批传教士及创会人之一,他将象征耶稣会的IHS符号与浑天仪及皇室纹章共同装饰于中国瓷器之上,无疑在表现出耶稣会影响力远播东方的同时,更肯定其与葡萄牙皇室的密切关系,暗示其高于其他教会的影响力与地位。对于仍处在创会初期的耶稣会,得到各国皇室的支持,无疑是其在欧洲乃至世界迅速传播的重要前提。而在此后中葡贸易瓷器的消费与使用中,宗教团体也一直保持着强大的影响力。

(三)活跃于远东地区的葡萄牙贵族、军官及商人订制瓷器

除上文论及的别琭佛哩1541年铭瓷器,还有一批书写铭文“ISTO MANDOU FAZER JORGE ALVRZ NA ERA DE 1552 REINA”的1552年订制瓷瓶10件。铭文大意为“1552年为惹尔日·欧维士(Jorge Alvrz,生卒不详)订制”(It is ordered for JORGE ALVRZ in era of 1552)。*收藏于V&A,Walters Art Museum(Baltimore, U. S. A.),Caramulo Museum,Musee Guimet of Asian Arts, Jorge Alvares Foundation Collection(CCCM, Lisbon),Ardebil Shrine,RA Collection,Baltimore Museum of Art,National Museum of Islamic Art(Tehran)及香港私人收藏。瓷瓶器型一致,均为玉壶春式,喇叭形口,束颈溜肩,垂鼓腹,圈足微内收。装饰布局相同,纹样组合略有变化。多数以蕉叶及璎珞纹饰带(亦有菱格及如意云纹)装饰瓶颈,肩部书写相同葡文铭文,腹部装饰多变,有麒麟纹、缠枝花纹、狮子戏球纹、莲塘池藻纹、腹底装饰缎带绣球纹样,足底书款有“万福攸同”、“天下太平”钱币款,以及“大明嘉靖年造”、“大明年造”款(图13)。

根据葡萄牙学者刘易斯·菲利佩·巴赫托(Luis Filipe Barreto)的考证,惹尔日·欧维士(Jorge Alvrz,生卒不详)为葡萄牙商人及作家,是费尔南·门德斯·平托(澳门译飞能便度,Fernão Mendes Pinto,1509-1583)*1514年生于葡萄牙,1537-1558年游历东方,也是登陆中国的先驱之一。1553-1556年加入耶稣会。其著作Peregrinação(中译本:《远游记》)记录在东方的见闻,17世纪初在欧洲引起极大反响,被译成多种语言传世。的好友,曾与他一同去过日本(1542)。1547年末,惹尔日·欧维士在马六甲出版著作Informação das Coisas do Japão(《日本物品的信息》),也成为耶稣会士沙勿略1549年前往日本的重要参考。*Comunicações-Fundação Jorge álvares, Jan. 2013, p.2&6. 欧维治基金会简讯(中葡双语),2013年1月,第7、11页。根据金国平的考证,1552年,惹尔日·欧维士抵达上川岛的三洲港,通过在那里进行贸易的粤商订购了一批书写其姓名的青花瓷瓶。*金国平、吴志良:《流散于葡萄牙的中国明清瓷器》,载《故宫博物院院刊》2006年3期,第98-112页。而在近年的调查中,带有1552年葡萄牙铭文的瓷器碎片在上川岛的发现,更直接证明了此地为文献记载之外的一个瓷器订制地点。*香港中文大学林业强教授早年于上川岛进行调查时,曾拾获此瓷片,并提供照片予笔者。

在离岛走私贸易中订制瓷器的风险,无疑远远高于等候前往马六甲的中国商人。因往来于马六甲的中国商人往往财力雄厚,贸易中亦得到地方官员权贵的担保,较为可靠。*根据文献记载可知,往往有达官巨贾支持这些远洋航行,以获取巨额利润。可参见罗香林:《明代对东南亚各国关系之演变》,《南洋大学学报》第一期,1967年,第119-125页。而穿梭于离岛的走私贸易则往往是沿海渔民的投机活动,文献中不乏关于葡萄牙人被骗订金的记载。*如“自罢市舶,凡番货至,辄赊予奸商,久之,奸商欺负。多者万金,少不下千金,辗转不肯偿……番人泊近岛,遣人坐索久之,竟不肯偿。番人乏食,出没海上为盗”的记载,参见(明)黄光升:《昭代典则》卷28,续修四库全书卷351,史部编年类,上海:上海古籍出版社,1995年,第32页。因此可以说,我们今天见到的这些遗物,正是部分中国沿海私商守信交易的实物见证。

最后,综合对订制瓷器的整理,可以总结出以下特点:1.现存瓷器的数量极为有限,共36件;2.瓷器的种类极少,仅见盘、碗、耳杯、瓶、壶五类;3.每一种类中,单一形制及装饰纹样的重复性很高,如10件1552年玉壶春式瓶,除铭文之外,形制及装饰布局均属雷同。又如形制相类,内外壁重复出现相似圆圈装饰的盘、碗。结合上文对于其订制者及订制时间的考证,可以推测,这些瓷器的生产,源自于不同的时间点上发生的,有限的几次订制行为。它们刚好印证了早期中葡长途贸易的有限性。

而观察此时期的贸易瓷器特征,除加入葡萄牙元素之外,其器型以及整个装饰的布局与风格,无疑都符合同时期外销瓷器的特色。工匠在纹样布局的设定中有着相当的自主权。早期的订制瓷器装饰中,葡萄牙特色纹样往往被放置于圆圈中,抑或处理成类似圆形的图样,处于同一基线上,环绕器物表面一周。这种设计出现在订制瓷盘的外壁、内腹以及订制瓷碗的外壁装饰中十分普遍,这些图样以上下相对的云气纹为间隔,工整对称。这与他们此前的瓷器生产中,绘制带有伊斯兰图样的器物时的处理方法雷同。以收藏于托普卡比王宫博物馆的正德时期瓷碗为例,瓷碗边沿会出一圈伊斯兰铭文,内腹装饰四个图样,以上下相对的植物纹样相间隔,圆圈内书写密集的伊斯兰文,这种装饰亦体现出对称与工整视觉效果的强调(图14)。*Krahl, Regina and Nurdan Erbahar. Chinese Ceramics in the Topkapi Saray Museum, Istanbul : A Complete Catalogue Vol. 2, p. 444.由此可知,此时中葡在瓷器设计与生产中的互动虽已开始,却仍处于十分初级的阶段。在订制过程中,葡萄牙人很可能只提供了需要加入的特殊纹样,而并未对瓷器形制及主要纹样进行设计或指定,对居于内陆的景德镇陶瓷作坊来说,葡萄牙商人或许只是零星订单的货主,不必为他们做新的设计,器型照旧,只是由画工将指定的纹样生硬地加入到器物的装饰之中。

订制瓷器的特殊纹样及铭文,反映出订制者除葡萄牙王室外,皆为渡海东来的贵族、商人、军官及传教士等,他们在葡萄牙国内属于权贵阶层,在葡萄牙积极开拓海上帝国中亦发挥着重要的影响力。然而,在中国瓷器外销的巨大市场中,他们的消费规模却显得极为有限,由现存订制瓷器的数量来看,此时期葡萄牙及更广阔的欧洲市场对于中国瓷器生产所能施加的影响仍是极微弱的。

结 论

根据加斯帕·科雷亚(Gaspar Correia,生卒不详,1496-1563年活跃于印度)的记录,最早在15-16世纪之交,达·迦马献给葡萄牙宫廷的礼物中已包括各种在印度获得的中国瓷器,并深受王室成员的喜爱。*Lenda da India,I,p.141,中译本《印度传奇》,转引自:[葡]巴洛斯、[西]艾斯加蓝蒂著,何高济译:《十六世纪葡萄牙文学中的中国:中华帝国概述》,第9-10页。而在葡萄牙船队返回不久的1501年,葡萄牙国王曼努埃尔一世在写给西班牙国王费迪南德二世(Fernando II de Aragão,1452-1516,1457-1504在位)和王后伊莎贝拉(Isabel I de Castela,1474-1504)的信中也迫不及待地提到他最新获得的瓷器信息,信中说:“在该国(印度)的另一侧,有一些仅臣服于一位国王的国家,该地叫做Malchina(印度语Maha-China,“大中国”的意思),从那里运来瓷器、麝香、琥珀和沉香……那里精美的瓷器,一件就值上百克努喳多(Cruzado,葡萄牙货币名)。”*此信出自[葡]科提松:《远征》A Expedicao,p.287, William Brooks Greenlee, The Voyage of Pedro Alvares Cabral to Brazil and India (Ottawa: Laurier Books Limited,1938).转引自:《十六世纪葡萄牙文学中的中国;中华帝国概述》,第9-10页。可知,在东来的进程中,葡萄牙人始终保持着对中国瓷器的密切关注。因此,透过现存实物重构的早期瓷器贸易,亦折射出早期中葡往来的诸多特点。

澳门开埠(1553)之前,中葡贸易瓷器的数量与规模仍是有限的,然而却对贸易的未来走向产生深远影响。首先,对于转口贸易瓷器,尤其是新品种的大量售贩,反映出葡萄牙人在中国东南沿海及东南亚、东亚贸易网络中对各地物产的精确掌控,以及对地区间交易的积极经营。澳门开埠之后,葡萄牙人以澳门为中心,迅速建立起密集的本地贸易网络,便基于此。这亦为其日后因地制宜,获取亚洲各地物产并远销欧洲提供最直接的货源保障。

另一方面,虽然此时期经长途贸易进口葡萄牙(及由此销往欧洲其他地区)的中国瓷器仍极为少量。但葡萄牙人不间断地,以中国海商为中介的贸易及订制活动,亦成为沟通欧洲大陆消费者及景德镇陶工的重要桥梁。先来样落订,再等待成品的做法,亦成为日后瓷器贸易中的惯常模式。而他们与沿海中国私商的密切互动,以及对中国港口及各地物产的不断了解,正成为澳门开埠之后,中葡贸易迅速增长、达至极盛的重要基础。

作者王冠宇:香港中文大学文物馆 博士

In the year of 1511, the Portuguese occupied Malacca and turned it into a stronghold through which they penetrated into the traditional trade network in Southeast Asia and sought trade with the Chinese merchants who were actively in the region. In 1521, as the Ming court refused to establish diplomatic relations and bilateral trade with the Portuguese, maritime trade was officially banned on the southeast coast of China. Thus, most of the Portuguese merchants had to move to the islands beyond the reach of the Ming government. Since then, they had been increasingly involved in local smuggling trade and remained active on these islands until the opening of Macau (1553) as a legal trade port for the Portuguese. The details of the Portuguese’s navigation and trade activities during this period are not clear enough due to the limited records in documents and archives, but they are traceable through the Chinese porcelain wares exported as commodities at that time. This paper studies the early phase of porcelain wares traded between China and Portugal in the hope to reveal the trade scale, sailing routes and trade patterns at the early stage of the Portuguese in China. These wares are mainly from museum collections and archaeological findings in China, Southeast Asia, the Middle East and Europe. Coupled with historical records gleaned, this paper tries to explore the stories behind the wares to enhance our understanding of the early history of maritime trade between China and Portugal.

The 16thCentury; Exported Porcelain; Porcelain Trade between China and Portugal