传统与现代之交错

——从深层结构解析《心爱的树》

张 莉

(重庆师范大学 文学院,重庆 401331)

传统与现代之交错

——从深层结构解析《心爱的树》

张 莉

(重庆师范大学 文学院,重庆 401331)

蒋韵的中篇小说《心爱的树》获得第四届鲁迅文学奖,其以大先生与小女子之间的爱恨纠葛作为情节发展,在深层结构中点明了“传统与现代”互相交错的主题。以格雷马斯的“符号矩阵”理论作为研究方法,从思想结构、经济结构、婚姻关系的深层结构中探究《心爱的树》中所体现出的“传统与现代”错杂的发展关系及深层文化意蕴。

符号矩阵;思想结构;经济结构;两性关系;文化结构

蒋韵的中篇小说《心爱的树》获第四届鲁迅文学奖。故事围绕大先生与叛逆的小女子梅巧之间的爱恨纠葛“讲述了关于人性、爱情、亲情的平凡故事”。[1]作者蒋韵舍弃了以往的写作风格,对故事中的男性做出了肯定式的描写。在故事中,“梅巧象征着新潮与现代,大先生象征了传统与古朴。”[1]“传统与现代”的交错关系变化是小说发展的主要线索。本文欲结合格雷马斯的“符号矩阵”理论,对故事中的人物进行多方位、多角度的解析,试图将人物与小说中所体现出的“传统与现代”的价值观相结合,追寻作者所要表达的深层文化意蕴。

图1 符号矩阵[2](P168)

一、从思想结构解析《心爱的树》

《心爱的树》以大先生院中的槐树由盛到衰的生长变化作为故事的发展主线,小说中槐树共出现了三次。作为一个城市的象征,当槐树枝繁叶茂,用它魁梧的身躯遮挡住半个院子之时,年仅16岁的梅巧嫁给了大她20岁的大先生,当然,前提条件是让她继续读书。年轻的梅巧向往更广阔的城市,向往“更大的天地,更大的城市,如果具体一点,这个‘更大的’城市大概叫做巴黎”。[5](P2)年轻的妻子是何等的冰雪聪明,是何等的向往自由,就连肚子中的孩子也禁锢不了她的梦想,就像她把那棵老气横秋的槐树修改成“一大片蓝色的槐林,有着汹涌的、澎湃的、逼人的气势,乍一看,就像云飞浪卷的大海,翻滚着激情和——邪恶”一样,[5](P5)激情澎湃的她只是把嫁给大先生当做人生的跳板而已。而她的丈夫大先生,是城中师范学校的校长,他阅人无数,他严谨、古板、不苟言笑。他是一个典型的脚踏实地的先生,他对梅巧的感情,一珍藏就是五十年。他就似那魁梧的槐树,用自己庞大的身躯作梅巧的保护伞,只是伞下的人儿却在见到大先生的学生之后,拼命逃出了他的保护伞。“当槐花盛开着,那香气,浓得化也化不开。”[5](P13)槐树第二次在文中出现之时,枝繁叶茂的槐树盛开了霸道的槐花,带着些许邪恶的槐香。此时的梅巧毅然抛下了自己的四个孩子,与自己一见钟情的席方平私奔了,古板的大先生表现出的愤怒由弱到强,最后默默平息。梅巧自由了,她追求着自己所向往的自由,只是女儿凌香却再也等不回母亲了。槐树最后一次出现是在大先生离去之时,大槐树被人锯掉了,槐树没了,大先生也没了,梅巧与席方平的爱情也不是以传奇结局。作者以槐树的发展串连起了整个故事,大先生如若那古老的、有历史的槐树,在小说中是传统派的代表,而梅巧,则如若她那手中的画,色彩斑斓、狂野、不拘束缚,是现代派的代表。传统与现代的交错关系在小说中如何演变?作者的深层意蕴又是如何?笔者将从思想结构、经济结构、婚姻关系的符号矩阵分析中分析此现象。

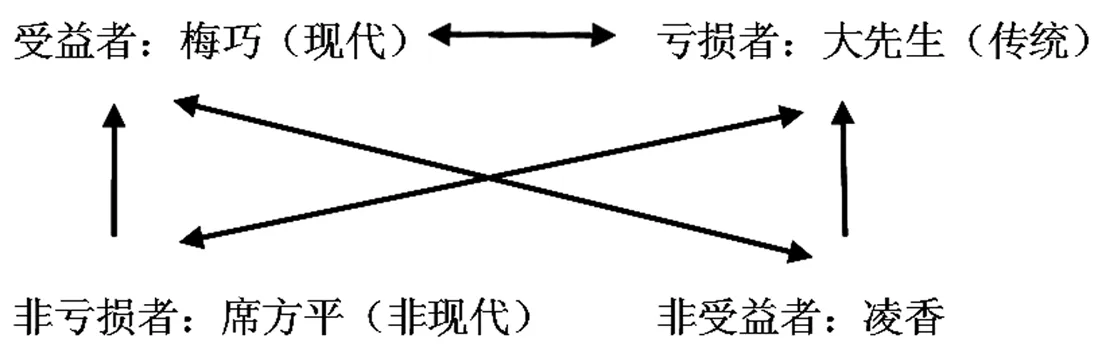

从深层次的思想而言,传统与现代的交错关系表现为二者的对立关系。大先生与小女子梅巧是处于思想的两极,大先生有着典型的传统思想,小女子有着自由的现代思想。在思想结构的矩阵中,以传统派大先生作为基本义素,其对立面则是现代派的梅巧,思想结构中的“符号矩阵”如图2所示:

图2 思想结构符号矩阵图

传统与现代的对立是思想结构中的基本主题,“蒋韵借大先生这一形象,表达作者对一直以来受新文学贬抑的儒雅传统的知识分子的某种认同”。[6]儒雅传统的大先生与任性自由、一心想要天高任鸟飞,海阔凭鱼跃的梅巧之间的对立构成了整部小说的基本框架。

与大先生相矛盾但并非对立的席方平,作为非传统的代表,他是大先生最得意的弟子,大学毕业后就被大先生接回城中工作,并安排其住宿。因此,从表面上而言,大先生与席方平并非对立。但正因为有席方平与梅巧的一面之缘,才把故事推向高潮:一个女人面临在两个男人之间选择。作为非传统的席方平,有着向现代思想发展的趋势,也同样坚守着自由的信念,这样的思想为学生与师母私奔的情节做下了铺垫,以至于大先生提到席方平时会说:“这个人,是咱们全家人的仇敌”。[5](P33)从这个层面而言,席方平与大先生是相矛盾的。

梅巧与大萍曾共同拥有一个男人——大先生,一个叛逆的女子与一个乖巧的女子,一个现代派的女子与一个非现代的女子构成另一组矛盾项。大萍生性稳重、持家,“这大萍,一切,都和从前的那女人,反着来”。[5](P19)大萍作为大先生的第二任妻子,与梅巧是有先后顺序的,从这个角度而言,大萍与梅巧不存在两极对立的关系。但追求自由的梅巧毁灭了大先生与自己的婚姻,而勤劳稳重的大萍却是一个持家过日子的女人,所以从婚姻质量上而言,大萍与梅巧处于矛盾状态。传统派的大先生与非传统派的席方平之间的矛盾、现代派的梅巧与非现代派的大萍之间的两组矛盾构成了文本发展的辅线,正是因为有了大先生与席方平的矛盾冲突,才会有学生与师母私奔的情节出现,有了梅巧与大萍之间的比较,才会为各自的命运安排起画龙点睛之用。

两条相矛盾但并非对立的发展辅线,最终是为了衬托对立的两极——传统与现代之间的冲突,传奇的结局并没有在梅巧身上出现,命运的天平偏向了传统的大先生。现代与传统之间的对立,最终以传统战胜现代为结局,任性的梅巧想要跳过传统的束缚却不得而为之。

二、从经济结构解析《心爱的树》

马克思主义一个重要观点是:经济基础决定上层建筑。饥荒时期,人们都在为吃而奔波着,梅巧与席方平也不例外。这对任性的、自由的、为爱而逃到南方的夫妻,因为席方平的肺病,从阴暗潮湿的南方搬回了北方,也由于他的肺病,一家人的生活也就只能靠梅巧作为小学教员微薄的薪水支撑着。饥荒来得让人防不胜防,巨额的生活开支让梅巧不堪重负。而凌香,大先生与梅巧四个儿女中唯一惦记着母亲的女儿,却成为拯救梅巧一家的主要传送者,大先生五十多年不变的爱与女儿凌香三十公里的传送距离,筑成了可悲可泣的感恩之歌。从经济利益的角度来看,传统与现代的交错关系表现为二者的统一关系。饥荒时期最大的受益者当属梅巧,以受益者梅巧为基本义素,《心爱的树》中的经济矩阵如图3所示:

图3 经济结构符号矩阵图

在图3中,梅巧是最大的受益者,她的获益来源主要是依靠与其相对立的大先生,还有非获益的女儿凌香的传送,女儿凌香牵起了一条救助线。从经济利益而言,大先生是亏损者的对象,首先是物质层面的亏损:“带走的,不仅仅是,糕点等,还有一条烟,大前门,或者,凤凰。这烟,总是由大先生亲手拿出来,沉默不语地,给她塞到提包里”。[5](P31)其次是精神层面的亏损,大先生不仅助人,而且还默默无闻,当大先生把一条凤凰牌香烟塞进凌香的包里时,凌香最终知道父亲心里是明镜高悬的。“七十多岁的父亲,在饥荒的年代,饥饿的年代,从自己牙缝里,节省出、克扣出这一点一滴的事物,这恩义,是为了谁。”[5](P34)经济与物质上受益的梅巧与亏损的大先生在“符号矩阵”图中呈对立状态,而在对立的深层结构里,却是传统的大先生支撑着现代的梅巧,从文本中的经济结构来看,现代,是在传统的供养下存活的,传统与现代是处于统一关系之中的。

正如非获益的凌香一样,作为现代与传统的混合体,从经济层面而言,梅巧是处于矛盾状态的,凌香每周带着父亲的食物去看望梅巧,自己却毫无所获。从亏损与否的角度而言,凌香是既不亏损也不受益的,但凌香却用三十公里之间的距离来诠释着对母亲的爱。凌香与大先生一起支撑起了梅巧与席方平经济上的需求,少了凌香,大先生的食物无法传达,少了大先生,凌香无法用实物去表达她的爱。作为大先生的矛盾者席方平——非亏损的对象,是一个精神层面的直接受益者与物质层面的间接受益者。从图3来看,向往自由的现代派的梅巧却最终拜倒在守旧的传统派大先生的脚下,传统与现代的关系体现为统一的关系。

三、从两性关系解析《心爱的树》

两性关系,这里主要指的是从婚姻关系上来解析《心爱的树》。带着条件,梅巧嫁给了大自己20岁的大先生,从道德与法律上而言,梅巧与大先生的婚姻是被许可的,是属于正常婚姻的。而当席方平出现之时,梅巧眼中的席方平“竟是这样一个年轻、文雅、像女人般俊美的书生”。[5](P8)而席方平眼中的梅巧“这个光焰万丈咄咄逼人的女人,这个让人不敢和她眼睛对视的女人,和一个真正意义上的大师母相比,相差何止千里万里”。[5](P9)两情相悦之时,梅巧便是席方平心中“那不屈服的囚犯”,[5](P9)犹如梅巧手里的画一般汹涌奔放、激情澎湃。梅巧与席方平的婚姻虽是两情相悦,而在法律上却是被禁止与违规的。从婚姻关系的角度来看,传统与现代的交错关系表现为现代向传统的服从关系。以梅巧与大先生的正常婚姻为基本义素,《心爱的树》中的“婚姻关系符号矩阵”如图4所示:

图4 婚姻关系符号矩阵图

正常婚姻与违规婚姻之间的二元对立,以正常婚姻破裂即梅巧与大先生关系之破裂为结局,传统的圈套始终是关不住向往自由的现代派。而违规婚姻即向往爱情、追求爱情的婚姻虽在形式上完胜正常婚姻,却也以不幸福的结局收场,拯救生活的最终是那个“古板、霸道、不通情理”[5](P35)的传统人。

再来看大先生与大萍之间那不正常的婚姻。大萍是姑母从家乡为大先生接来的女人,她与大先生之间毫无感情可言,只是这女人,把大先生的起居饮食照顾的井井有条,她的到来使家有了家的味道,“这大萍,浑然不觉,却把这个家,这个宅院,用悉心悉意的日子,填成了实心”。[5](P20)而大先生对她,也许只有怜惜,疼爱,或许是不情愿中的情愿,无论是情愿与否,想必都无法改变梅巧在他心中的地位。然而这媒妁之约,最终换来的是大先生“他知道他一辈子会对这女人好”。[5](P21)传统婚姻是以幸福的结局收场,对那一见钟情的梅巧与席方平之间的爱情结局而言,现代又一次被传统打败。

张君是梅巧读书时的友人,张君的爱情是一个时代的爱情:“抗婚、私奔、和心爱的人,一路出逃”。[5](P7)张君的婚姻是不违规的婚姻,是追求自由的婚姻。然而,作者在后文对这对追求自由爱情的张氏夫妇却并未提及太多,这似乎是作者刻意的省略。

追求自由的梅巧与席方平及不违规婚姻的张君夫妇,作者都以失败来宣告婚姻的结局,而对于媒妁之言的婚姻,作者却是大力嘉奖。究其根源,作者似乎是在深层结构中表明:追求自由却未有保障的现代派终究是要向传统的、稳定的君子派妥协的。

四、从文化结构解析《心爱的树》

从思想结构、经济结构、婚姻关系的“符号矩阵”图中可以看出:传统与现代的关系分别表现为二者的对立、统一、服从关系,二者的交错发展关系点明了作者蒋韵在《心爱的树》中的深层结构中对传统文化回归的呼吁,以及对现代社会中逐渐失去传统文化的责备。“《心爱的树》表达了作者对传统文化之根断裂的哀叹,传达了失去家园和寻找家园的生命体验和内心独白。”[1]在思想结构的深层解剖中,现代派的、追寻自由的、欲摆脱传统束缚的梅巧并没有得到她想要的幸福,当女儿凌香找到梅巧时,“女先生闻声出来了,从茅屋里,钻出来,蓬着头,青菜叶粘在手上,一身的柴烟味”。[5](P27)梅巧用物质的缺失去换取精神的胜利,结果败得一塌糊涂。在经济关系的深层结构中,现代派的梅巧是整篇小说中的最大受益者,任性的现代派离不开传统的、古板的大先生的支助。在两性关系中亦如此,媒妁之言的传统婚姻战胜了追寻幸福、一见钟情的婚姻。归根而言,《心爱的树》宣告了作者向传统文化的回归,对逐渐失去的传统文化的哀叹,其中向传统文化的回归主要体现在对家族文化及儒家文化的回归。

首先,《心爱的树》体现了作者向家族文化的回归。“家”在文学上是一个经久不衰的话题,在文学史中,有许多作家以“家”为主题创作作品,如老舍的《四世同堂》、巴金的三部曲《家》《春》《秋》等在不同的程度上都对传统的家族文化进行了批判。但蒋韵笔下的“家”却具有别具一格的特征,它不是对家族文化的批判,而是倡导向家族文化的回归。家族文化不仅表现家族的和谐,而且还指的是顺从。“家作为一个整体,它的隐喻文化象征秩序。”[7]不管是从思想结构上、经济结构上,还是婚姻关系上,叛逆的梅巧与席方平都未得到应有的“传奇式的结局”,而作为一家之长的大先生,却得到了应得的一切:家、妻子、工作等。作者对情节如此安排,表明了作者向往传统的家族式的生存方式:只有在家长制的正常顺序下,才能理所当然的得到一切。而梅巧与席方平的任性,使他们从北方来到阴暗、潮湿的南方,最后又回到了北方,不停寻找、不停奔波、不停找寻家的位置。梅巧与席方平“找‘家’就是在找文化的根”。[7]这“文化的根”最终在大先生的帮助下落地生花,饿得脸部浮肿的梅巧最终也是在大先生的救济之下度过难关。

其次,《心爱的树》体现了作者向儒家文化的回归。其中具体体现在向儒家文化中的“夫妻伦理关系”的回归。

儒家文化是我国的正统文化,提出“仁者,治人”的思想,影响了我国无数的君王治国理念。同时,儒家文化在家庭伦理等方面也提出了重要的观念,并且影响至深,如:在家庭伦理中提出的“夫妻伦理关系”的思想对当代作家蒋韵可谓影响颇深,在《心爱的树》中具体地呈现出来。

《心爱的树》中作者追求的“夫妻伦理关系”主要体现在两方面:一方面是作为夫妻关系前提的婚姻关系,“家庭中的亲子关系或其他关系均源于婚姻,或者说由婚姻关系派生而来,婚姻关系构成了家庭的原生要素和直接依据”。[8]婚姻关系是夫妻关系的直接依据。儒家的婚姻观念是提倡“媒妁之言”,[8]在蒋韵的《心爱的树》中也积极提倡的是“媒妁之言”的婚姻,因此,不正常婚姻与正常婚姻构成了一对反义项。大萍与大先生的婚姻是经过“媒妁之约”而组成的婚姻,相对于现代人追求自由的婚姻而言,他们之间的婚姻是不正常的。大先生在大萍到来之初,采取的是不闻、不问之举,只是大萍用乡下人的淳朴与勤劳将大先生家的院子从空心填成了实心。在山中的岁月,“在大先生,是避世,在大萍,则是如鱼得水。她扶起磨杠推磨,拿起梭子织布,抄起扁担挑水,进山挖药,下地开荒,没有她不会的”。[5](P21)在现代人眼中“媒妁之言”的婚姻是以失去自由为代价的婚姻,而蒋韵却极力赞扬这样的婚姻。另一方面是“夫妻伦理关系”体现在“男主外、女主内”的思想观念上:“夫妇之间应有明确的分工:男主外、女主内以及男女两性地位有别”。[8]大萍负责的是养家糊口的工作,而对自己的地位与所付出的努力,她毫无怨言,并且不识字的她最终也获得了大先生的认同。女性被拒斥在由男性建构的所谓的理性的秩序之外,[9]作者打破常规,表明作者在深层意蕴上是向传统文化的回归。

伤感、悲恸始终是蒋韵创作小说的主题。一部中篇小说,将儿女情长的情爱故事演绎得悲惨淋漓。从思想结构、经济结构、婚姻关系的矩阵图中可以看出:《心爱的树》中故事的发展始终离不开传统与现代的交错发展以及作者追求传统文化的思想。可是随着时代的发展,悲天悯人的大先生也许只能代表一个时代的传奇。大先生所代表的传统派也许在今天并未受用。正如:一个时代有一个时代的风格,一个时代也有一个时代的悲哀。

[1]戴红稳.对传统文化之根断裂的哀叹——评蒋韵小说《心爱的树》[J].广西民族师范学院学报,2011,(2).

[2]〔法〕A.J.格雷马斯.吴泓缈,冯学俊.论意义——符号学论文集(上)[M].天津:百花文艺出版社,2011.

[3]钱翰,黄香瑞.格雷马斯“符号矩阵”的旅行[J].文艺理论研究,2014,(2).

[4]罗钢.叙事学导论[M].昆明:云南人民出版社,1994.

[5]蒋韵.心爱的树[M].太原:北岳文艺出版社,2013.

[6]郭剑卿.爱情书写中的文化认同与性别视野[J].名作欣赏,2008,(15).

[7]徐珊.家族女性命运的悲歌——论蒋韵、徐小斌、王安忆的长篇小说[J].福州大学学报(哲学社会科学版),2004,(1).

[8]吕红平.先秦儒家家庭伦理及其当代价值[D].河北大学,2010.

[9]陈莉.由福柯思及中国古代女作家的教育[J].哈尔滨学院学报,2016,(7).

责任编辑:魏乐娇

Crossing of Tradition and Modernity——A Deep Structure Interpretation of “Dear Tree”

ZHANG Li

(Chongqing Normal University,Chongqing 401331,China)

Jiang Yun’s novelette “Dear Tree” won the 4thLu Xun Literature Award. The love between the master and the lady makes the main plots. The deep structure shows theme of the crossing of “tradition and modernity”. With Greimas’ theory of “symbol matrix”,the cultural implicature and developmental relation of the crossing of “tradition and modernity” in this novel are analyzed.

symbol matrix;ideology structure;economic structure; gender relation

2016-04-03

张 莉(1991-),女,重庆人,硕士研究生,主要从事中国现当代文学研究。

1004—5856(2016)12—0093—05

I246.5

A

10.3969/j.issn.1004-5856.2016.12.021