汉代冠服体系的发展演变及意义探析

田家溧

(郑州大学 历史学院,河南 郑州 450001)

汉代冠服体系的发展演变及意义探析

田家溧

(郑州大学 历史学院,河南 郑州 450001)

西汉初期,来自楚、赵、齐等地带有明显地方特色的冠服进入了官方冠服体系,反映了西汉时期的文化多元性。随着经学影响的日益深入,东汉儒生群体开始运用礼学经典对冠服体系进行了系统整理,同时还利用当时有着普遍信仰基础的五行灾异学说来帮助其完成礼仪服制系统的建构,体现了礼学经典稳定社会等级秩序的作用。

汉代冠服;儒生群体;礼学经典

一、西汉冠服体系中的地域特色

卢云先生在《汉晋文化地理》一书中,将西汉文化发达的区域总结为5个:齐鲁周宋地区、河北西部地区、三辅地区、蜀郡周围地区、淮南吴越地区[1] 498-526。但是,“西汉时代受先秦学术传统的影响,文化的区域性仍相当明显,这种状况到西汉后期已经逐渐改变。东汉时,由于各地区学术文化都以经学为最主要的组成部分,学术文化的区域性减弱殆尽”[1]63-64。

西汉初期,来自楚、赵、齐等地带有明显地方特色的冠服进入官方冠服系统,反映了西汉时期文化的多元性。《东汉会要·舆服下》记载:“西京礼文,本与秦仪杂就。而车服之制,因陋就简。是以班史无传焉。”[2]10西汉时期,官方并没有明确的车服之制,只是沿袭整合了前代各个文化地区的特色服饰。

(一)由“楚竹皮冠”到“祭祀长冠”

由于汉高祖与其功臣多出自于楚地,这样在汉初文化中,楚文化的重要意义就不言而喻了。《后汉书·舆服志下》[3]3663“长冠”条记曰:

长冠,一曰斋冠,高七寸,广三寸,促漆纚为之,制如板,以竹为里。初,高祖微时,以竹皮为之,谓之刘氏冠,楚冠制也。民谓之鹊尾冠,非也。祀宗庙诸祀则冠之。皆服袀玄,绛缘领袖为中衣,绛裤袜,示其赤心奉神也。五郊,衣帻裤袜各如其色。此冠高祖所造,故以为祭服,尊敬之至也。

长冠,又叫刘氏冠或斋冠,是高祖为亭长之时用竹皮所做的冠,属于楚冠体系。汉高祖登上皇帝之位后,还是常常戴长冠,并规定“爵非公乘以上毋得冠刘氏冠”[4]65。之后,汉王朝为彰显对高祖的尊敬,长冠成了祭服,并应用于多种场合。如合朔之时,“执事者冠长冠,衣皂单衣,绛领袖缘中衣,绛裤袜”[3]3101。宗祀天地明堂之时,“百官执事者,冠长冠,皆祗服。五岳、四渎、山川、宗庙、社稷诸沾秩祠,皆袀玄长冠,五郊各如方色云。百官不执事,各服常冠袀玄以从”[3]3662。在大丧中,也有长冠服的使用[3]3144。长冠祭服,自“宗庙以下,祠祀皆冠长冠,皂缯袍单衣,绛缘领袖中衣,绛裤袜,五郊各从其色焉”[3]3677。

长冠本是高祖身在楚地为小吏时的自做之冠,后竟因高祖皇帝之尊而成为汉王朝的祭祀之服。具有楚地特色的平民服饰,随着时移世易,也就成了皇家隆重场合的祭祀服饰。

(二)由“楚獬豸冠”到通用“法冠”

《后汉书·舆服志下》“法冠”[3]3677条记曰:

法冠,又称獬豸冠、柱后惠文冠,同样来自楚文化系统。但孙机先生认为,春秋战国之时的楚文化和中原文化反映在服饰上并无太大的差别:“春秋时楚服用冠笄,战国时楚服着深衣,反映出楚俗与中原实无大异。楚文化是当时中国文化统一体中之重要的、生气勃勃的、然而又是有机的组成部分。曲裾深衣的楚士完全可以比肩于六国冠冕。问鼎周室、逐鹿中原的楚,是当时的文明大国。”[5]108但从文献记载来看,春秋时期的楚冠同中原文化的冠服还是有着明显的区别的。有特色的楚冠是楚文化的一种形象表征,让人一望便知是“南冠”。秦灭楚以后,始皇将獬豸冠赐给了执法近臣侍御史,从此法冠便成了獬豸冠的代称。秦代的法冠规定为六寸,这是因为秦始皇“推终始五德之传……数以六为纪”[6]237的原因。到了汉代,汉武帝改土德,数尚五,故汉代的法冠就变更改为五寸了[6]483。法冠在汉代的释义之一,相当于刑法一词之代称[4]3226:

初,敞为京兆尹,而敞弟武拜为梁相。是时,梁王骄贵,民多豪强,号为难治。敞问武:“欲何以治梁?”武敬惮兄,谦不肯言。敞使吏送至关,戒吏自问武。武应曰:“驭黠马者利其衔策,梁国大都,吏民调敝,且当以柱后惠文弹治之耳。”秦时狱法吏冠柱后惠文,武意欲以刑法治梁。吏还道之,敞笑曰:“审如掾言,武必辨治梁矣。”武既到官,其治有迹,亦能吏也。

汉御史之法冠,一般地方官员不得伪作,自然一般人也不可着之。淮南王欲造反,伍被出的计策便是请淮南王伪造丞相御史请书,煽动民怨,同时造“皇帝玺,丞相、御史、大将军、军吏、中二千石、都官令、丞印,及旁近郡太守、都尉印,汉使节、法冠”[4]2150。

从楚王之爱好獬豸冠演变到秦汉时代执法官员的专服法冠,从秦代的水德六寸形制到汉代的土德五寸形制可以看出,也许冠本身只是固发工具,但是小小的一席冠服,经过细心发掘却可以解读出习俗变迁以及时人文化风尚转变的一连串密码。

(三)由“赵惠文冠”到通用“武冠”

《后汉书·舆服志下》“武冠”[3]3667条记曰:

武冠,一曰武弁大冠,诸武官冠之。侍中、中常侍加黄金珰,附蝉为文,貂尾为饰,谓之“赵惠文冠”。胡广说曰:“赵武灵王效胡服,以金珰饰首,前插貂尾,为贵职。秦灭赵,以其君冠赐近臣。”建武时,匈奴内属,世祖赐南单于衣服,以中常侍惠文冠,中黄门童子佩刀云。

武冠,源于胡服,赵武灵王效仿而有之,秦破赵因而用之,为诸武官常服。“武弁又叫武冠或是武弁大冠。当武弁大冠形成以后,终两汉之世,它一直被武官戴用。”[5]136除了武官佩戴武冠之外,“侍中,中常侍戴的帽子就是加金珰,即冠前的金牌饰;再附蝉形饰,多以金、银箔镂空为蝉形,加插于冠额正中,取义为高洁、清虚,并将貂尾插在冠上”[7]130-131。另外,还有一种与武冠形制非常类似的鹖冠,《后汉书·舆服志下》“鹖冠”[3]3669条记曰:

武冠,俗谓之大冠,环缨无蕤,以青系为绲,加双鹖尾,竖左右,为鹖冠云。五官、左右虎贲、羽林、五中郎将、羽林左右监皆冠鹖冠,纱縠单衣。虎贲将虎文裤,白虎文剑佩刀。虎贲武骑皆鹖冠,虎文单衣。襄邑岁献织成虎文云。鹖者,勇雉也,其斗对一死乃止,故赵武灵王以表武士,秦施之焉。

鹖冠同样承袭自赵武灵王,但相对于武冠来说,多了双鹖尾。因为鹖这种动物代表了勇猛,所以赵武灵王用其来表征武士的尚武勇猛精神。在汉代,鹖冠依旧是武官级别的官员在使用。

总的来说,赵文化尚武,太史公在《史记·货殖列传》[6]3263-3265中便指出了燕赵一带民风偏剽悍的现象。栗太子死后,武帝一直没有立储君,燕王旦上疏请入宿卫长安,武帝怒掷其书曰:“生子当置之齐鲁礼义之乡,乃置之燕赵,果有争心,不让之端见矣。”[6]2118承袭自赵文化而来的武冠及其衍生的鹖冠,在汉代皆是武官群体在使用。这里,武冠、鹖冠不仅仅是武官身份的一种标志,同样也是赵地尚武文化的一种鲜明表征。

(四)由“齐高山冠”到通用“近臣谒者冠”

《后汉书·舆服志下》“高山冠”[3]3665条记曰:

高山冠,一曰侧注。制如通天,顶不邪却,直竖,无山述展筩,中外官、谒者、仆射所服。太傅胡广说曰:“高山冠,盖齐王冠也。秦灭齐,以其君冠赐近臣谒者服之。”

汉初儒生郦食其曾“衣儒衣,冠侧注”[6]2704而欲见高祖:

初,沛公引兵过陈留,郦生踵军门上谒曰:“高阳贱民郦食其,窃闻沛公暴露,将兵助楚讨不义,敬劳从者,愿得望见,口画天下便事。”使者入通,沛公方洗,问使者曰:“何如人也?”使者对曰:“状貌类大儒,衣儒衣,冠侧注。”沛公曰:“为我谢之,言我方以天下为事,未暇见儒人也。”使者出谢曰:“沛公敬谢先生,方以天下为事,未暇见儒人也。”

时军门使者一望郦生,便可以准确形容出郦生装束并推断他为儒生。由此看来,虽然当时服饰并没有官方统一的形制,但不同身份的人有大致的着装规范,时人可以通过着装推断出该人的身份。虽然没有明确的文献资料,但可以推想,儒生冠进贤冠以后,侧注冠便鲜为儒生使用了。所以在两汉书中,儒生冠侧注冠,也仅有郦生一例。

二、东汉以后冠服制度的整理与规范

《汉书》诸志中并无“舆服志”,徐天麟认为是“西京礼文,本与秦仪杂就,而车服之制因陋就简,是以班史无传焉”[2]107。由此可以推想,在醇儒心目中,西京“礼文”是不合圣王法制的。《续汉书·舆服志上·序》[3]3662记曰:

夫礼服之兴也,所以报功章德,尊仁尚贤。故礼尊尊贵贵,不得相逾,所以为礼也。非其人不得服其服,所以顺礼也。顺则上下有序,德薄者退,德盛者缛。故圣人处乎天子之位,服玉藻邃延,日月升龙,山车金根饰,黄屋左纛,所以副其德,章其功也。贤仁佐圣,封国受民,黼黻文绣,降龙路车,所以显其仁,光其能也。

《续汉书·舆服志下》[3]3684记曰:

西汉时期,因为礼文阙失,礼服制度多承袭秦代故旧,故官方冠服体系中才会有明显的区域文化特色。随着东汉经学在朝政中的影响日益深入,儒生群体想要用经学重新整合礼仪制度的愿望才开始被帝王所重视。如果非要界定一个起点,汉明帝永平冕制改革当属一个分水岭。“东汉时期系统明确的服饰制度制定并施行于显宗时期,即出自东汉明帝之手。明帝在继承了前代光武帝祭祀意愿及标志性建筑完成的基础上,以祭服和礼仪服饰为中心,对祭服、朝服及各项礼仪活动中所对应的不同服饰等做出了一系列的等级化规定,为各项礼仪活动的正式进行铺平了道路,并成为不同礼仪活动中的标志性的组成部分。”[8]另外,《汉书·五行志》《后汉书·五行志》中专有一部分论述衣服穿着之不当而带来的灾异应征。仲富兰先生在《民俗学传播》中指出:“日常生活中极为平常的穿衣带帽一类的事情,之所产生如此多的禁忌,是因为衣帽已经超越了一般的服饰概念,而成为一种‘'符号’的特征。民俗符号,具有严格的文化规范作用,人是文化的存在物,民俗符号是人类创造的一种文化行为,具有传递、交流、传播等复杂多样的功能,或明显或隐蔽地传递着世俗生活的文化密码和信息。”[9]那么,汉代衣冠服饰的禁忌背后在传达着怎样的文化密码和信息,从中我们可以看出时人怎样的文化心态?下面尝试以冠服为例来分析。

其实,汉代关于衣冠禁忌方面的记载,最早并不始于《汉书·五行志》,出土的日书中便有相关记载:“当时人相信,不同日子制的衣服具有不同的吉凶,穿上这些衣服,就会影响人的命运。只是除了裁衣之忌外,关于衣服之忌记载甚少。”[10]到了《汉书·五行志》书写的时候,便出现了“服妖”[4]1352-1353的概念:

传曰:“貌之不恭,是谓不肃,厥咎狂,厥罚恒雨,厥极恶。时则有服妖,时则有龟孽,时则有鸡旤,时则有下体生上之痾,时则有青眚青祥。唯金沴木。”

说曰:“凡草木之类谓之妖。妖犹夭胎,言尚微。”

……貌之不恭,是谓不肃。肃,敬也。内曰恭,外曰敬。人君行己,体貌不恭,怠慢骄蹇,则不能敬万事,失在狂易,故其咎狂也。上嫚下暴,则阴气胜,故其罚常雨也。水伤百谷,衣食不足,则奸轨并作,故其极恶也。一曰,民多被刑,或形貌丑恶,亦是也。风俗狂慢,变节易度,则为剽轻奇怪之服,故有服妖。

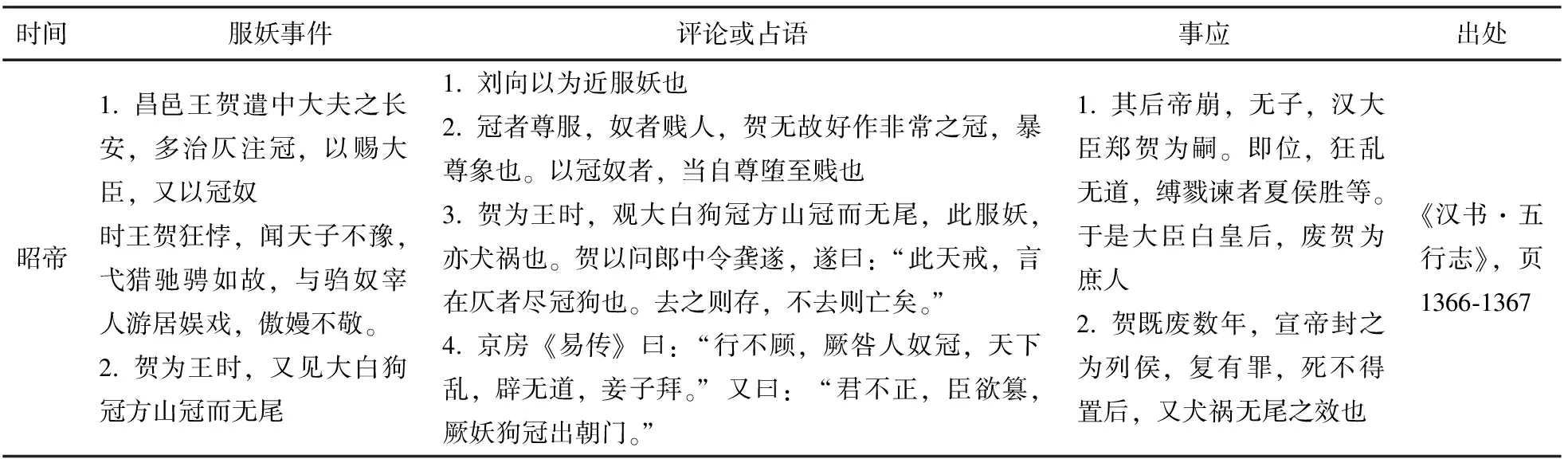

从《汉书·五行志》的书写角度来看,服饰着装不合规制、变节易度,便会有妖异现象产生以示警戒。“《汉书》记载服妖一语甚至是正史的书写,都是由一群太史令结集征引并筛选后的呈现,而这也正是传统文化历时积累下所呈现的多重结构。”[11]两汉书中有关“服妖”的书写与建构,其背后所反映的传统文化积累与变迁以及史官书写的心态,可以通过一则鲜明的史例——《汉书·五行志》中所记昌邑王妖冠事件(表1)[11]来剖析。

表1 《汉书·五行志》中有关昌邑王妖冠记载

对昌邑王妖冠事件评论的有刘向、龚遂以及京房,三人皆为儒生。其中所展现的逻辑是:因为昌邑王有了“冠奴”以及“见大白狗冠方山冠而无尾”的失德现象,而有了他随后被废黜以及最后死不得置后的悲剧性境遇。但实际上,《汉书》对昌邑王失德形象的建构,以及关于昌邑王因为淫乱无德而被废黜的叙述,并非如史料所呈现出的那样简单。吕思勉先生在《秦汉史》中提出了“昌邑王贺入京继位,欲行使皇帝之权力,又亲信昌邑旧臣。霍光为保持权势,非废昌邑王贺不可”[12]的看法,廖伯源先生的《昌邑王废黜考》在吕先生的基础上详细论证之,认为:“所谓行淫乱者,恐是为废王而假造之罪名。霍光冒灭族之险,于昌邑王即帝位后十余日已阴谋废立,真正之理由为王亲用其昌邑旧臣,排斥昭帝朝之宫官,欲夺霍光之权而为真皇帝。霍光专政十余年,行使皇帝之权力,又京师武力皆在掌握。昌邑王入承大统,有收回权力之迹象,光即废之。盖恐迁延时日而昌邑王得以天子之尊树立权威势力,此所以昌邑王登基不旋踵而见废。”[13]这件事情一直发酵到宣帝朝,宣帝即位后依旧对昌邑王有所忌惮,派使者严密监视之,昌邑王也最终因与刺史谈及旧事而被贬黜[4]2768。

在此背景下,再来重新审视史书中所记的昌邑王服妖事件就能发现,儒生建构自己理论的意义大于实际史事的书写。昌邑王被废黜的根本原因是妨碍了霍光的专权,并不是因为很大程度上是被诬构出来的淫乱失德的行为。但是,汉代儒生们对此问题非但避而不谈,还以昌邑王为反面例证建构自己的五行系统。儒生对服装禁忌的五行学术化,已经大不同于日书中关于服装禁忌的零星片段记载。他们在正史中书写因着装不合规制而带来的灾异应验事例,实质上就是利用当时有着普遍信仰基础的五行灾异学说,以帮助自身礼仪服制系统的建构。人们都有趋吉避凶的心理,儒生们正是抓住这种普遍的心态来为自己的学说增添人们不得不从的威仪,不论是普通人还是帝王。

综上所述,不论是《后汉书·舆服志》的正面规定,还是《汉书·五行志》的反面警戒,随着经学发展的逐渐深入,儒生群体不再对那些不合礼制的礼仪服饰袖手旁观了,而是开始了积极干预。阎步克先生指出:“秦始皇统一后,曾把掳获的列国王冠服赐给近臣戴了。那是王朝冠服史上的一个重要事件。”[14]而汉代颇为流行的楚冠、赵冠、齐冠都是来源于此。在经学还没有成为主流文化之前,西汉时代文化多元性的特点,亦可以从来自楚、赵、齐等地的带有明显地方特色的冠服之中以窥一二,尤其是代表赵地尚武文化的武冠、鹖冠在汉代皆被武官群体所使用。透过这类冠服的传承变迁,我们既可以感受西汉时代的多元文化风气,又可以看到主流文化对区域文化的吸收与整合。这种更加生动的民俗文化,在儒家经学文化尚没有足够力量动员皇帝用经学规整之前,影响着汉代社会的服饰形制,直达皇室贵族和官员。但是,自儒生群体开始干预服饰领域以后,情势便大有不同。秦始皇略定四方整齐列国冠服的文化自信心态转而变为魏晋时代儒生抗拒胡服视之为服妖的恐惧心理。

三、汉代冠服体系发展演变背后的社会意义

西汉时代,因为礼文阙失和礼学发展的不完善,礼服制度多承袭秦制,故官方冠服体系中才会带有明显的区域文化特色。随着经学的不断完善及其影响的日益深入,东汉时代儒生想要用经学重新整合礼仪制度的愿望才开始被帝王所重视。永平冕制改革之后,儒生们就不再对那些不合礼制的礼仪服饰袖手旁观了,而是开始了积极的干预。

从《续汉书·舆服志》中可以看出,儒生开始对皇室、官员不同身份、不同场合的着装有了系统的规定。而《汉书·五行志》《后汉书·五行志》中的反面警戒,儒生对服装禁忌的五行学术化,已经大不同于日书中关于服装禁忌的零星片段记载了。他们在正史中书写的因为着装不合规制而带来的灾异应验事例,实质上就是利用当时有着普遍信仰基础的五行灾异学说来帮助自身礼仪服制系统的建构。同样,作为束发工具的帻与幅巾,它们在两汉流行与使用的命运,因为出现时间的先后而大不相同,从中也可以看出经学规范服制前后的明显差异。

帻原本只是社会下层所服之物,在经学影响力尚不强大的西汉,逐渐随着流行而进入到上层冠服体系之中。关于帻地位的逐渐提高,孙机先生在《进贤冠与武弁大冠》[5]125-145一文中有详细的论述,此处不再赘述。“平上帻向平巾帻演变的过程中,帻的地位逐渐提高。原先只是‘卑贱执事’戴的帻,贵胄显要在其平居之时也常着用。”[5]135但东汉后期流行起来的幅巾,在经学影响力已经深入社会的情况下,就没有那么容易从民间传入上层社会了。孙机先生考证“裹幅巾的以劳动人民为多。但若干在野的士人也有喜欢裹幅巾的。及至魏晋,在当时的社会风气下,不拘礼法的幅巾,反而更为流行”[5]156-157。只是幅巾在汉代始终都不算是正式的冠服。汉灵帝时期的名士韦著本安闲于山野之间,不欲入仕,但后因“诏书逼切,不得已,解巾之郡”[3]921。附注曰“既服冠冕,故解幅巾”,正是确解。

儒生群体运用礼学经典对冠服体系进行正面规定与反面警戒的一系列行动,便是荀子所言的“制礼义以之分之”[15]。维持社会等级秩序的稳定,是礼学经典的重要社会性之一。从汉代冠礼的施行以及冠服在社会的发展与变迁中,不仅能大致勾勒出汉人对待冠服的时下心态,而且还可以看出儒生群体对于将礼学经典中的规制融入汉代社会所付出的努力,远比我们想象的更为积极。

[1] 卢云.汉晋文化地理[M].西安:陕西人民出版社,1991.

[2] 徐天麟.东汉会要[M].北京:中华书局,1955.

[3] 范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1973.

[4] 班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[5] 孙机.中国古舆服论丛[M].北京:文物出版社,1993.

[6] 司马迁.史记[M].北京:中华书局,1992.

[7] 华梅.服饰与中国文化[M].北京:人民出版社,2001:130-131.

[8] 马骁.东汉服饰制度考略[D].长春:吉林大学,2009:8.

[9] 仲富兰.民俗学传播[M].上海:上海文化出版社,2007:148-149.

[10] 刘增贵.禁忌——秦汉信仰的一个侧面[J].新史学,2007,18(4):1-70.

[11] 蓝佩文.魏晋南北朝服妖现象书写的文化内涵[D].台北:台湾政治大学,2011.

[12] 吕思勉.秦汉史[M].北京:中华书局,2008:25.

[13] 廖伯源.秦汉史论丛[G].北京:中华书局,2008:33-34.

[14] 阎步克.服周之冕——《周礼》六冕礼制的兴衰变异[M].北京:中华书局,2009:163.

[15] 王先谦.荀子集解:下[M].沈啸寰,王星贤,点校.北京:中华书局,1988:346.

[责任编辑 杨玉东]

The Evolution and Significance of the Dressing Etiquette of Han

TIAN Jiali

(SchoolofHistory,ZhengzhouUniversity,Zhengzhou450001,Henan,China)

In the early Western Han dynasty, the dressing with distinctive local features from Qi, Chu, Zhao, and so forth, came to be integrated into the official dressing system, which showed that the cultural diversity of Western Han dynasty was not affected by the classical scholarism. With the increasing influence of classical scholarism, the Confucian scholars in Eastern Han dynasty systemized the dressing etiquette according to the classical scholarism, and constructed a new dressing system with the popular Five Elements Theory. The evolution of the dressing etiquette reflected the Confucian scholars’efforts in applying the classical scholarism to the society, as well as the active role played by the classical scholarism in maintaining social hierarchy.

the dressing etiquette of Han; Confucian scholars; classical scholarism

2016-07-23

国家社会科学基金资助项目 (16BXWO45)。

田家溧(1988—),女,河南郑州人,博士,讲师,主要从事秦汉史研究。 E-mail:tiantian19888@163.com

10.16698/j.hpu(social.sciences).1673-9779.2016.04.018

K207

A

1673-9779(2016)04-0001-06

田家溧.汉代冠服体系的发展演变及意义探析[J].2016,17(4):503-508.