电子政务使用如何影响公民信任:政府透明与回应的中介效应

马 亮

电子政务使用如何影响公民信任:政府透明与回应的中介效应

马 亮*

公民使用电子政务是否会影响及如何影响公民信任?论文基于已有理论和文献,构建了一个中层理论模型,认为电子政务使用会影响公民对政府的信任,而公民对政府透明和回应的感知水平会中介二者之间的相关关系。利用2014年中国36个主要城市居民的电话调查数据,论文的多层模型分析结果基本验证了上述假说。论文揭示了电子政务影响政府信任的过程和机制,为推动电子政务发展、促进政府绩效改进和增强执政合法性提供了经验依据。

电子政务使用 政府信任 政府透明 政府回应 多层模型

一、引言

信息技术革命使政府的运作与管理、政府与公民的关系都发生了翻天覆地的变革,并使公民对政府的态度出现了值得关注的发展(West,2005)。政府投入了大量资金用于电子政务建设,尽管目前无法掌握具体的公共财政支出额度,但从业已披露的信息来看,这个数字是惊人的。从其他国家的资料来看,电子政务的建设投入和维护成本都是高昂的。如果政府投入大量人力、物力和精力的电子政务得不到广泛使用,如果电子政务使用无法产生预期影响,那么其投资效益将大打折扣(UN,2014)。因此,研究电子政务使用的影响,就具有至关重要的理论和现实价值。

在电子政务使用的影响中非常重要的一个问题是,电子政务使用对政府信任的影响。政府信任指公民对政府的能力、态度和廉洁等维度的主观感知和评价,它是政府执政合法性的关键基础(Tolbert & Mossberger,2006)。已有研究考察了电子政务使用对政府信任的影响,但是其发生过程和作用机制的“黑箱”却还没有被完全打开(Morgesonet al.,2011; Welchet al.,2005)。电子政务使用如何影响公民对政府的信任?哪些因素在二者之间的关系中发挥至关重要的中介作用?这是本文期望回答的研究问题。

基于已有文献,本文提出政府透明与回应对电子政务—政府信任关系的中介效应,并利用2014年中国36个城市的居民调查数据,对该命题进行了实证检验。我们的研究显示,经常使用电子政务的公民,对政府信任的水平也较高。政府透明在电子政务与政府信任之间发挥完全中介作用,而政府回应在二者之间发挥部分中介作用。换句话说,电子政务使用既可以直接影响政府信任,也可以通过政府透明和回应而间接影响政府信任。

本文以下内容包括四个部分。首先,我们对已有文献进行回顾和总结,并基于相关理论提出本文的研究假设。其次,我们介绍本研究使用的数据和来源,并说明主要变量的操作化和检验模型的选取。接下来,我们报告本文的主要实证结果,并探讨研究假设的验证情况。最后,我们对本文的主要研究发现进行总结,提炼本文的理论价值和政策启示,并指出未来值得关注的研究方向。

二、文献评估与研究假设

(一)文献评估

与传统的信息、沟通和服务渠道相比,电子政务有很大的比较优势。电子政务大大降低了政府信息公开的成本,拓展了政府与民众沟通的渠道,并丰富了政府提供服务的方式。如果公民使用电子政务,这些因素都会改善民众对政府的态度和期望,因而会影响公民对政府的信任。已有的多项研究都发现,使用电子政务的公民会对政府表现更强的信任。对美国公民的调查发现,使用电子政务会提高他们对政府的信任(Morgeson et al.,2011;Tolbert & Mossberger,2006;Welch et al.,2005)。对香港市民的追踪调查发现,信息质量和渠道特征是驱动公民使用政府网站的关键因素,而政府透明和信任在其中发挥中介和调节的作用(Venkateshet al.,2016)。

但是,也有研究发现电子政务使用未必提升公民对政府的信任水平。首先,公民对政府会有成见、先见或固有认识,而这些认识往往很难在短期内改变,因而电子政务对政府信任的影响可能是很微弱的(West,2005)。对美国居民的调查发现,电子政务使公民与政府的互动质量提高了,但是并未使公民对政府的信任水平得以提高(McNealet al.,2008)。对韩国居民的调查发现,每天上网时间越久,对政府越不信任。使用电子政务的频次并不显著影响政府信任,但会降低上网时间对政府信任的负面作用(Imet al.,2014)。

其次,社交媒体等新兴信息技术的兴起,使民众对传统政府网站的认识发生了变化。对韩国首尔的居民调查显示,公民访问政府网站使他们不信任政府,但是公民与政府在社交媒体上互动却有利于提高政府信任(Porumbescu,2015a)。其他研究也发现,在社交媒体上与政府互动,会增强公民的网上参与,进而会提高公民对政府的信任(Warrenet al.,2014)。

以上研究表明,电子政务与政府信任之间的关系并没有得出一致的结论。更为重要的是,已有文献在以下方面存在不足。首先,公民对政府的信任是一个复杂的多维概念,可以反映在能力或胜任力(Competence)、仁慈良善或关爱有礼(Benevolence)和诚实守信或廉洁公正(Integrity)这三个维度(Grimmelikhuijsen & Knies,2015)。信任本身是复杂的,许多学科都对此进行研究,并使用完全不同的概念和指标(Rousseauet al.,1998)。已有研究往往笼统地探讨政府信任,而没有具体分析政府信任的具体维度。

其次,已有研究并没有发展一个中层理论,打开电子政务与政府信任之间的中间过程与作用机制,这使我们对二者关系的理解仍然停留在表面。在电子政务、政府透明、政府回应和政府信任之间,并没有建立一个取得共识和实证验证的理论关系(Porumbescu,2015d)。电子政务对政府信任的影响可能是一个复杂的过程,会受到许多因素的影响,并可能经历其他过程或机制。

最后,已有研究所使用的数据往往局限于特定地区,而缺少跨地区的调查数据加以支持。在这方面,多层模型可以为深入分析电子政务与政府信任之间的关系提供支持。有关电子政务和政府信任的研究主要是在美国、韩国、香港和新加坡等发达国家,而有关中国的研究还不多见(陈明亮等,2009;董新宇,2011)。

基于上述讨论,本文期望填补已有研究在上述几个方面的不足,并对现有文献做出贡献。首先,我们从多个方面对政府信任进行概念化和操作化,并提出政府透明和回应在电子政务使用与政府信任之间关系的中介效应。其次,我们利用来自中国36个城市的大样本多层数据,实证分析上述变量之间的关系。这一研究将有助于我们认识电子政务如何影响政府信任,并为通过信息化手段提升政府信任积累经验依据。

(二)电子政务使用与公民对政府的信任

电子政务会影响政府信任,但是它的作用机制可能并不是直接的。对新加坡电子税务系统的研究显示,电子政务树立公民信任的过程是非常复杂的,并可以通过多种路径发挥作用。公民对政府的信任可以建立在多种因素的基础之上,如理性计算的、预测性的、意图性的、基于能力的、转移性的(Limet al.,2012)。基于这种考虑,我们提出如下图所示的理论模型,在电子政务使用、政府透明与回应、政府信任之间建立关系链条。

图1 本研究的理论框架与假设

资料来源:作者自制。

电子政务会对政府信任的三个维度都发挥影响,包括胜任力、关怀和廉洁。政府网站的标准化界面和流程,使政府的信息和服务都变得更加有效率、有效益和专业化,而这些都能使公民对政府能力的评价有所提升。电子政务的快速响应和个性化服务,都使民众感受到政府对其利益的照顾、关怀和承诺,而这些都会提升民众对政府的信赖。电子政务也被发现有利于减少腐败并提高政府的廉洁水平,而这是政府信任的关键维度之一(Srivastavaet al., 2016)。因此,我们提出如下假设:

H1:使用电子政务越频繁的公众,对政府信任的水平就越高。

(三)电子政务与政府透明

透明指“有关某个组织或行动者的信息的可获得性,从而允许外部行动者监督内部运作或组织绩效”(Grimmelikhuijsenet al.,2013:576)。政府透明指有关政府的信息是否能够被外界获知,从而能够强化外部监督和问责。政府透明被视为政府善治的关键维度之一,因为如果外界无法获知政府信息,那么问责和监督就无从谈起(Heald,2006)。也因此,许多国家和地区都笃信“阳光是最好的防腐剂”,纷纷出台《信息自由法》,积极推动政府信息公开和透明。政府透明不完全指信息的披露和公开,它还有更为丰富和复杂的内涵。政府透明意味着民众能够获知并理解政府公开的信息,并能够依据这些信息对政府问责和监督(Meijer,2009)。

政府网站越来越成为政府信息公开的主要渠道,而公民获取政府信息的主要方式之一是登录政府网站(Piotrowski & Borry,2009)。电子政务的引入,大大降低了信息公开和扩散的成本,极大地便利了政府信息的公开和扩散,这对于提升政府的公开透明至关重要(Bertotet al.,2010)。但是也有学者认为,人们对信息时代的政府透明抱有过高的期望,而很多情况下这种期望是难以实现的(Bannister & Connolly,2011)。

与此同时,政府透明的维度和类型不同,电子政务使用的影响可能也不尽相同。政府透明在信息的完整性(数量或全面性)、颜色(正面或负面)、信息的可用性(及时和易懂)等方面差别很大,在决策过程、政策内涵和政策结果等不同阶段也有所不同(Grimmelikhuijsen et al.,2013)。政府网站可能会提供很多信息,但是可能都是正面的,或者是民众无法理解的。虽然有关政策内涵和结果的信息很多,但有关政策决策过程的信息则少有披露,这可能不利于政府信任的提升。

总体而言,政府网站的确为提升政府透明带来了诸多可能,因此我们提出如下假设:

H2:经常使用电子政务的公众,对政府透明的满意度更高。

政府透明被视为提升政府信任的关键手段,但政府透明对政府信任的影响并非直接的(Porumbescu,2015d)。实验研究显示,政府透明对政府信任的影响可能是负向的(Porumbescu,2015d)。将韩国与荷兰进行比较,实验研究发现政府透明对政府信任的影响在两国都是负向的,但在荷兰的影响明显弱于在韩国的。究其原因,两国的国家文化差异很大,特别是在权力距离和长期视野方面,这使政府透明对政府信任的影响表现出微妙的不同(Grimmelikhuijsen et al.,2013)。还有学者指出,期望政府透明会提高公民接受政府决策的程度和政府的合法性,可能是过于简单的观点。实验研究发现,“金鱼缸”式的完全透明可能不是最理想的,适度的决策过程公开反而有助于获得公众支持(De Fine Licht, et al.,2014)。

对中国城市居民的调查显示,公民使用政府网站的频率会影响他们对政府透明的感知水平,进而会影响他们对政府服务提供能力的评价(Jun et al.,2014)。另两项中国研究也发现,公民对政府透明的满意度越高,就越信任地方政府(芮国强、宋典,2012;于文轩, 2013)。已有研究发现,政府透明还会影响民众对政府绩效的评价,而后者被认为是影响政府信任的关键因素之一(Porumbescu,2015b)。来自韩国的研究显示,登录政府的社交媒体会影响公众对政府透明的评价,进而影响政府信任(Song & Lee,2016)。与之相似,韩国的另一项研究却发现,社交媒体使用会影响政府透明和信任,但是登录政府网站并不会通过提高政府透明而影响政府信任(Porumbescu,2015c)。韩国首尔的居民调查表明,对政府网站的电子参与功能感到满意的公众,越认为可以影响政府决策并感到政府有很强的响应力,进而会增强感知的政府透明和信任水平(Kim & Lee,2012)。由此可见,公民使用电子政务会影响他们对政府透明的评价,并进而会影响他们对政府的信任。因此,我们提出如下假设:

H3:政府透明与政府信任存在正相关关系,政府透明在电子政务使用与政府信任之间发挥中介效应。

(四)电子政务与政府回应

政府回应指政府对民众需求的响应和回答程度。政府是为了满足社会大多数人的需求而设立的,因此应对公众的需求做出响应(Yang & Pandey,2007)。为此,政府及其工作人员应该能够深入体察、感同身受和竭力满足民众的需求和意见(Vigoda,2000)。由于民众的偏好和需求是多样性的,政府需要在不同社会群体之间求得平衡,并使公共政策尽可能同民众需求相匹配。因此,政府回应不只是政府要有意愿去满足公众需求,而且要求政府具备一定的能力。

电子政务使政府在回应民众需求方面具有很大的比较优势,这包括成本降低、渠道拓宽和效率提升等。与传统渠道相比,电子政务使政府回应民众需求的成本大大降低。各种信息渠道也使政府能够从多方面了解民众诉求并予以回应。电子邮件、网上论坛等政府网站功能,使政府可以快速及时地回应民众诉求,政府回应的效率大为提升。因此,经常使用电子政务的民众,可能感受到更高的政府回应水平。

对美国的调查显示,电子政务使用会影响人们对政府回应的感知水平(Tolbert & Mossberger,2006)。对加拿大居民的调查也发现,电子政务使用会使人们感知到更高的政府回应力(Parent et al.,2005)。我们认为,与直接选举的民主国家相比,电子政务会使中国等威权国家的政府回应得到更大程度的提升。由于缺乏直接选举等正式制度,公民不得不诉诸政府网站等渠道,而电子政务使用会大大提高政府的响应力。与此同时,经济发展和社会维稳的双重需要,也会推动政府更积极地回应民意(Distelhorst & Hou,2016)。因此,我们提出如下假设:

H4:经常使用电子政务的公众,对政府回应的满意度更高。

政府回应力越强,民众对政府的信任也会大大提高(West,2005)。如果政府能够快速回应民众诉求,那么民众会认为政府是发自内心地为其谋福利,因而使政府信任的关怀维度得以提升;及时有效地回应民众诉求,也使民众认为政府有能力履行其职责,因而会提高政府信任的胜任力维度;与此同时,如果政府有很强的回应力,民众会认为政府并没有浪费资源,而是将公共资金用于公共目的,因而会使政府信任的诚信维度得以强化。因此,我们认为政府回应会提升政府信任,并提出如下假设:

H5:政府回应与政府信任存在正相关关系,政府回应在电子政务使用与政府信任之间发挥中介效应。

三、数据与方法

(一)调查样本与数据来源

为了验证上述研究假设,我们使用2014年连氏中国城市服务型政府调查数据,涵盖中国36个主要城市的25 000余人(吴伟等,2016;Ma,2016)。这36个城市包括4个直辖市、17个省会城市(自治区首府)和15个副省级城市(计划单列市)。这些城市在电子政务建设方面走在前列,因此对其研究具有一定的代表性。当然,普通地级市和区县的电子政务也有很大的研究价值,而本文的研究结论可能并不适用于中小型城市,需要在未来研究中加以拓展。

2014年4月至7月,受新加坡连氏基金会的资助,南洋理工大学南洋公共管理研究生院使用计算机辅助电话访问(CATI)系统,对36个城市进行随机抽样电话调查。在每个城市,受访居民的有效样本量至少达到700个,以得到有代表性的公民样本。公民调查的计划样本为25 200个,实际完成样本为25 370个。考虑到固定电话的使用率较低,居民普遍使用移动电话,因此使用移动电话号段随机拨号。在公众调查中将每个城市作为抽样单位,将每个城市的手机号段任意打乱,随机抽取同等比例的号段,并由计算机随机拨号。调查中结合2010年第六次全国人口普查的常住人口数据,对抽样人群的统计数据进行对比修正,使调查样本对各城市人口总体有代表性。

(二)因变量

政府信任是一个多维构念,已有文献将其分为三个维度,包括政府能力、政府仁慈和政府廉洁(Grimmelikhuijsen & Knies,2015)。本研究对政府透明的衡量就从这三个方面予以反映,每个方面各包括一个题项。这三个题项包括政府部门工作人员的业务能力、服务态度和清正廉洁程度。我们认为,这三个题项能够一一对应已有理论对政府信任的维度划分。

我们使用11点李克特量表,受访者可以用0到10分打分,其中0分表示非常差,10分表示非常好,并允许回答不清楚或拒答。分析显示,这三个题项高度正相关(相关系数均大于0.3且在0.05的水平上统计显著),且具有较强的内部信度(Cronbach’s=0.654),因此我们将其取均值,作为衡量政府信任的综合指数。

(三)自变量和中介变量

本文的核心自变量是公民访问政府网站的频次,我们在调查中询问受访者在过去一年利用过城市政府网站所提供服务的频次,包括从不、很少、偶尔和经常四个选项,并从1至4赋分,分值越大说明越频繁地使用电子政务。

本文的一个中介变量是政府透明,结合《政府信息公开条例》的有关条款,我们从两个方面予以衡量。一方面是评价政府主动向公众公开政府信息的情况,另一方面则考虑受访者得到其想知道的政府信息的便利程度。使用11点李克特量表,这两个方面分别涵盖了主动公开和依申请公开,并且高度相关(r= 0.468,p<0.05,Cronbach’s=0.641)。因此,我们对其取均值,作为衡量政府透明的指标。

本文的另一个中介变量是政府回应,我们参考已有文献从两个方面对其测量(Vigoda,2000)。一方面,是有关政府做决策时征求公众的意见和建议的情况;另一方面,是政府做决策时采纳公众的意见和建议的情况。政府倾听民意,但未必采纳,因此从倾听和采纳两个方面衡量,可以反映政府对民意的回应程度。使用11点李克特量表,这两个指标高度正相关(r= 0.518,p<0.05,Cronbach’s=0.685),我们也对其取均值,作为衡量政府回应的指标。

(四)控制变量

许多因素都会影响政府信任,为此我们在模型中控制了人口统计特征、政治态度和政府绩效等因素(Im et al.,2014)。首先,我们控制了性别、年龄、居住时间、户口、学历、收入、婚姻等人口统计特征变量。

性别为虚拟变量,男性为1,女性为0。年龄为定序变量,分为18-24岁、25-29岁、30-39岁、40-49岁、50-59岁和60岁及以上,依次赋分为1-6分。居住时间为定序变量,分为1-3年、3-5年、5-10年和10年以上,依次赋分为1-4分。户口分为本地城镇户口、本地农村户口、外地城镇户口、外地农村户口,我们以本地城镇户口为参照组,设置后三种户口的虚拟变量。学历为定序变量,分为小学及以下、初中、高中/中专/技校、大专、大学本科、硕士及以上学历,依次赋分1-6分。家庭总收入为定序变量,从无固定收入到30万元及以上依次赋分1-11分。婚姻状况为虚拟变量,我们将已婚设定为1,单身、离异、丧偶和其他则为0。

其次,考虑到在公共部门工作的受访者对政府的天然亲近感,我们控制了该变量,将在政府机关、事业单位和国有企业工作的受访者编码为1,其他为0。政治效能在已有研究中发现是影响政府信任的关键因素,因此我们在模型中予以控制(Parent et al.,2005)。如果民众相信自己有能力影响政府决策,往往会对政府有较高的信任。反之,如果民众认为自己对政府的决策没影响力,则可能对政府持不信任态度。政治效能的题项为反向的11点李克特量表:“对于政府的决策,我们这些老百姓毫无影响力”。

最后,政府绩效会影响公民信任,因此我们还控制了受访者对公共服务的满意度。使用11点李克特量表,我们询问受访者总的来说城市公共服务达到其期望的程度。

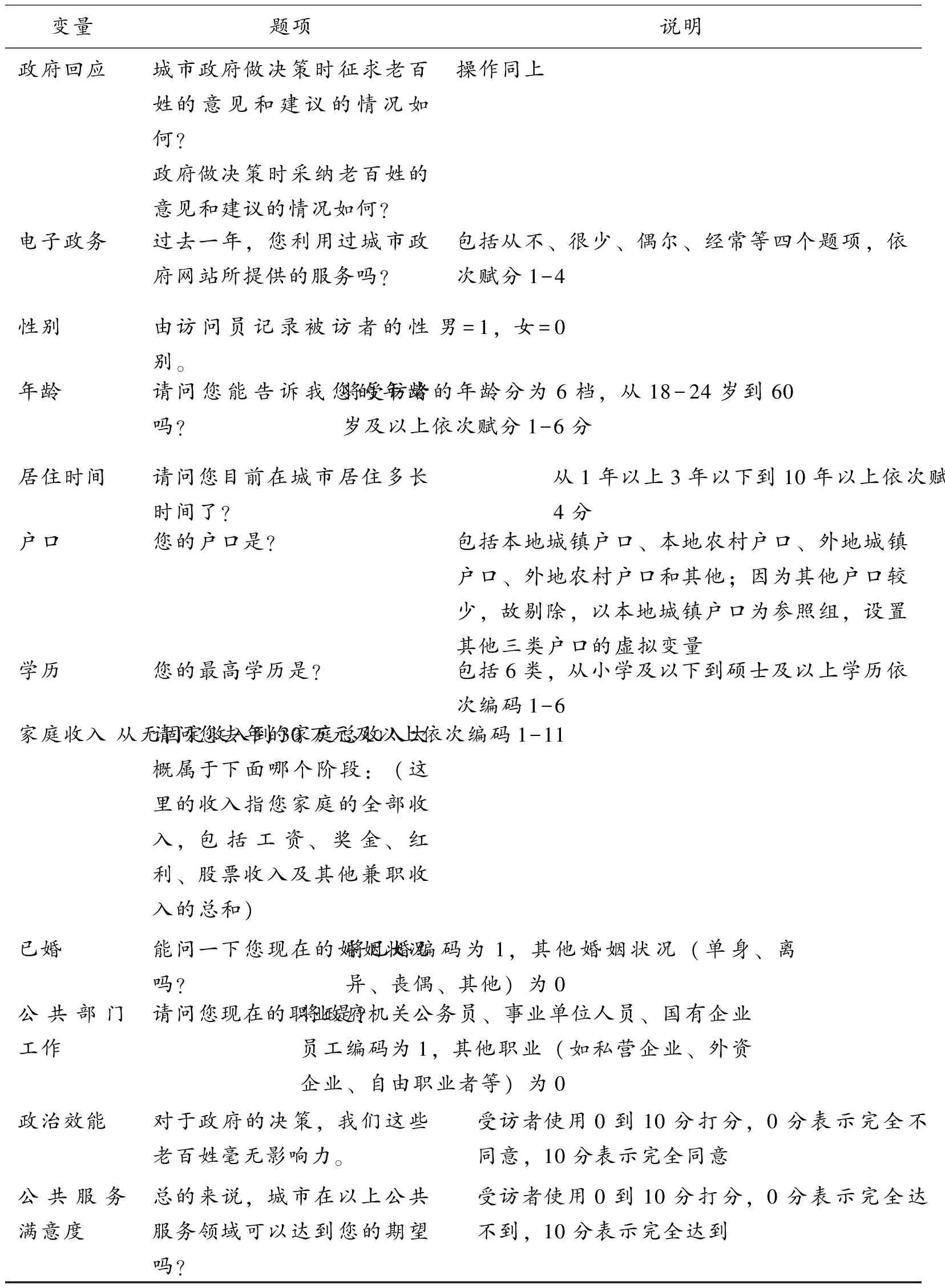

本文使用的变量及其测量题项见表1所示。

表1 主要变量及其测量题项

(续上表)

变量题项说明政府回应城市政府做决策时征求老百姓的意见和建议的情况如何?政府做决策时采纳老百姓的意见和建议的情况如何?操作同上电子政务过去一年,您利用过城市政府网站所提供的服务吗?包括从不、很少、偶尔、经常等四个题项,依次赋分1-4性别由访问员记录被访者的性别。男=1,女=0年龄请问您能告诉我您的年龄吗?将受访者的年龄分为6档,从18-24岁到60岁及以上依次赋分1-6分居住时间请问您目前在城市居住多长时间了?从1年以上3年以下到10年以上依次赋分1-4分户口您的户口是?包括本地城镇户口、本地农村户口、外地城镇户口、外地农村户口和其他;因为其他户口较少,故剔除,以本地城镇户口为参照组,设置其他三类户口的虚拟变量学历您的最高学历是?包括6类,从小学及以下到硕士及以上学历依次编码1-6家庭收入请问您去年的家庭总收入大概属于下面哪个阶段:(这里的收入指您家庭的全部收入,包括工资、奖金、红利、股票收入及其他兼职收入的总和)从无固定收入到30万元及以上依次编码1-11已婚能问一下您现在的婚姻状况吗?将已婚编码为1,其他婚姻状况(单身、离异、丧偶、其他)为0 公共部门工作请问您现在的职业是?将政府机关公务员、事业单位人员、国有企业员工编码为1,其他职业(如私营企业、外资企业、自由职业者等)为0 政治效能对于政府的决策,我们这些老百姓毫无影响力。受访者使用0到10分打分,0分表示完全不同意,10分表示完全同意 公共服务满意度总的来说,城市在以上公共服务领域可以达到您的期望吗?受访者使用0到10分打分,0分表示完全达不到,10分表示完全达到

资料来源:作者自制。

(五)模型设定

我们的数据是典型的多层数据,公民是嵌入在各个城市的。这样一来,公民之间不是相互独立的,因为属于同一个城市的公民显然跟分属不同城市的公民是不同的。这种数据结构违背了普通最小二乘法(OLS)的模型假定,因此需要使用多层模型或分层线性模型。多层模型同时估计多个层次上的方差,并得出不同层次上的变量之间的相关性。

我们的数据中包括了中介效应检验,因此我们使用多层模型的中介效应检验方法(Multilevel Mediation Test)(Krull & MacKinnon,2001),该方法可以同时估计不同层面的自变量对因变量的影响,并得出中介效应的检验结果。在这里,我们的所有变量都在公民层面(L1),但是我们需要控制城市层面(L2)的影响。

四、实证结果

(一)描述性统计分析

本文的主要变量的描述性统计分析结果见表2。从中可以看到电子政务的使用存在很大差异,但其均值为1.521,表明受访者登录政府网站的频次介于很少和偶尔之间。在受访者中,68.48%的从不访问所在城市的政府网站,14.10%的很少使用,14.30%的偶尔登录,而只有3.12%的经常访问(马亮,2016)。这一调查结果同2013年的发现一致,即仍然有超过半数的受访居民从未使用政府网站提供的在线功能(马亮,2014)。

总体来看,受访者对所在城市的政府信任水平较高,均值为6.233。相关分析显示,电子政务使用与政府信任的相关关系为0.0193,且在0.05的水平上统计显著。经常访问的受访者对所在城市的政府信任水平达到6.446,偶尔访问的为6.267,而很少和从不访问的则分别只有6.228和6.214。方差分析显示,电子政务使用对政府信任有显著影响,电子政务使用的4种选项在政府信任方面存在显著差异(F=3.37,p<0.05)。与此同时,电子政务使用同政府透明(r=0.0288,p<0.05)和政府回应(r=0.0198,p<0.05)也是显著正相关的。

表2 变量的描述性统计分析

资料来源:作者自制。

(二)多层模型估计

首先,我们对政府信任的零模型进行估计,即不代入任何自变量。结果显示,组内相关关系(ICC)为0.589%,即政府信任仅有约0.6%的方差可以由城市层面的方差解释。但是模型的似然比检验通过了统计显著性检验(χ2=60.65,p<0.01),说明不应使用OLS模型,而应使用多层模型。

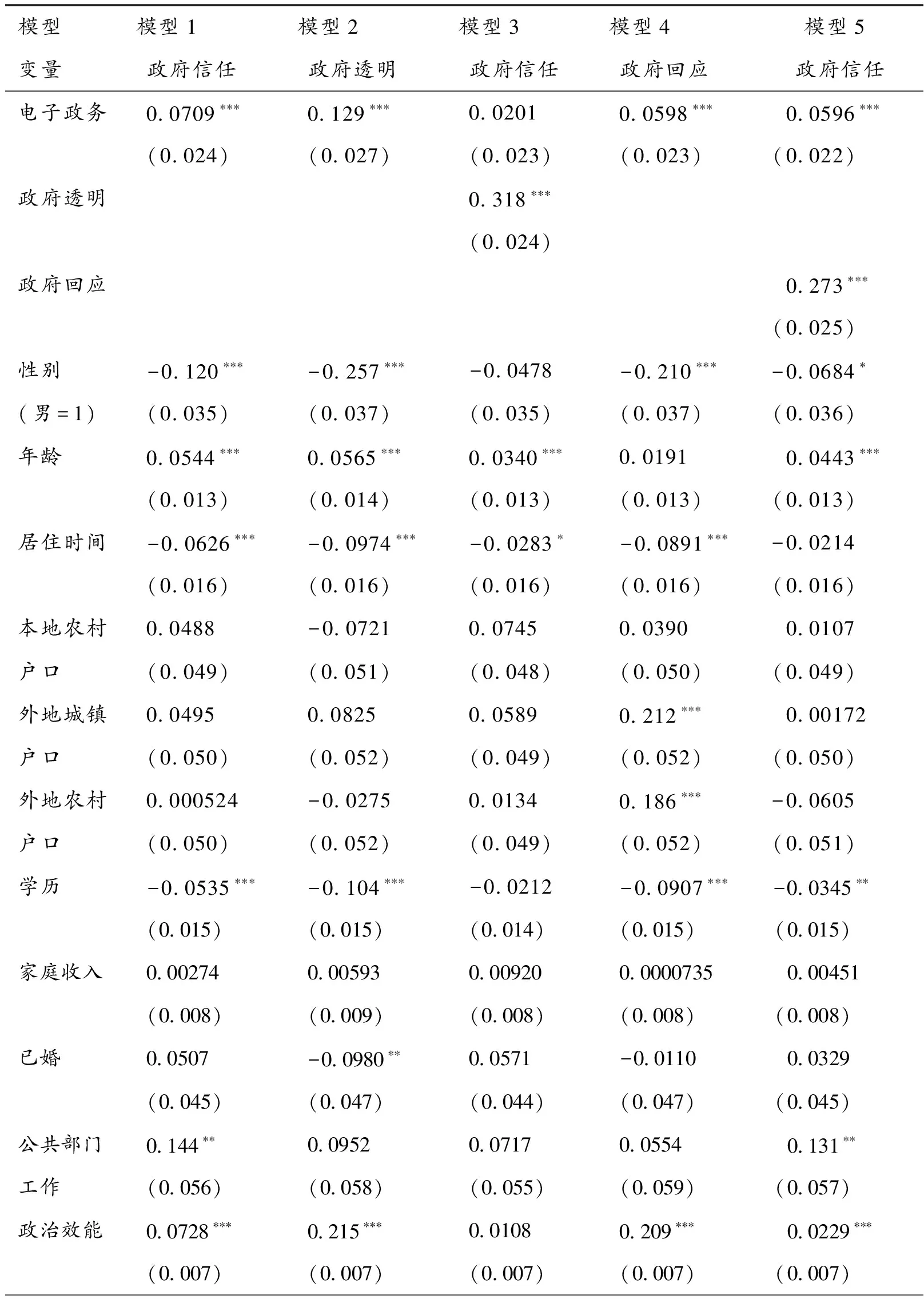

我们将多层模型的中介效应检验结果在表3报告。在模型1中,我们将电子政务使用和其他控制变量都代入,结果显示电子政务使用同政府信任高度正相关。平均来说,电子政务的使用频次每增加一个单位,公民对政府信任将提高约7.09%,反映在11点李克特量表上就是0.709点。因此,H1得到了证实。

表3 多层模型的中介效应检验结果

(续上表)

模型模型1模型2模型3模型4模型5 变量政府信任政府透明政府信任政府回应政府信任公共服务0204∗∗∗0191∗∗∗0139∗∗∗0365∗∗∗00887∗∗∗满意度(0008)(0009)(0008)(0009)(0009)常数项4386∗∗∗3846∗∗∗3146∗∗∗2715∗∗∗3694∗∗∗Log(0126)(0134)(0196)(0132)(0203)likelihood-22308007-25700186-18757603-25198216-18739206N10990121359620119669519L1R200750126020402060167L2R200710091040200620319

注:括号内为标准误;*p<0.10,**p<0.05,***p<0.01;L1和L2分别指公民层面和城市层面,L2包括36个城市。

资料来源:作者自制。

在模型2中,我们将政府透明作为因变量,结果显示电子政务使用同其高度正相关。在模型3中,我们将政府信任作为因变量,同时代入电子政务使用和政府透明。结果显示政府透明同政府信任显著正相关,但是电子政务使用对政府信任的回归系数为正号但不显著,且其数值也从0.0709降为0.0201。换句话说,政府透明在电子政务使用与政府信任之间发挥了完全的中介效应,电子政务使用通过政府透明影响政府信任。因此,我们提出的H2和H3得到了支持。

在模型4中,我们发现电子政务使用对政府回应的影响是显著正向的,因此H4得到了支持。我们在模型5中以政府信任为因变量,将电子政务使用和政府回应同时代入,结果表明政府回应的作用是显著正向的。电子政务使用对政府信任的回归系数是显著正向的,但是它从0.0709降为0.0596,表明政府回应在二者之间发挥了部分中介效应,因此H5得到了部分支持。

从模型的拟合程度来看,公民层面的决定系数(R2)在加入中介变量以后都得到了大幅提高,表明中介效应的作用很明显。我们进一步对上述变量之间的直接效应、间接效应和总效应进行分解,结果在表4报告(Krull & MacKinnon,2001)。直接效应为电子政务使用与政府信任的直接路径系数,间接效应为电子政务使用作用于中介变量(政府透明或政府回应)和中介变量作用于政府信任这两个路径系数的乘积。

将政府透明作为中介变量,它所发挥的中介效应解释了总效应的57.2%(0.044/0.076)。以政府回应为中介变量,它所发挥的中介效应解释了总效应的19.8%(0.017/0.086)。因此,相对来说电子政务使用主要通过政府透明影响政府信任,尽管它也会通过政府回应影响政府信任。

表4 中介效应检验结果

注:根据模型估计结果计算得出(Krull & MacKinnon,2001)。

资料来源:作者自制。

控制变量方面,男性相对于女性而言对政府信任的水平显著更低,对政府透明和回应的评价亦是如此。年龄越大,受访者对政府越信任,对政府透明的评价也越大。通常来说,年龄越大的居民,往往对政府的容忍度更强,而年龄较小的居民则更有可能持批评倾向。

居住时间同政府信任、透明和回应都呈显著负相关关系,即居住时间越久的受访者对政府的态度越差。这一点可能同本地居民的期望有关,居住时间越久的居民的期望通常也越高,这使他们对政府的满意度偏低。在城市中居住时间越久,对城市越熟悉,并可能对城市政府具有更强的批判态度。

与本地城镇户口相比,本地农村户口的差异并不明显,但外地城镇和农村户口的受访者对政府回应的评价显著更高。居住时间较短的大量移民,特别是农民工群体,因为评价政府的参照系是输出地,所以对输入地城市政府的满意度较高。

受访者的学历同其对政府的态度都是显著负相关的(模型3除外),这说明学历越高,居民对政府的满意度越低。学历在模型3对政府信任的作用不显著,可能是因为其作用被政府透明所吸收。收入对三个因变量的影响都不显著,一个可能的原因是我们衡量的家庭收入并没有得到真实的披露。婚姻状况的影响不显著,但在公共部门工作的受访者对政府的信任水平更高。

政治效能同受访者对政府的态度显著正相关。但是,考虑到我们的测量指标是反向的,这意味着越是认为自己对政府决策无能为力的民众,反而对政府的态度越好。这可能是因为,恰恰是那些认为可以改变政府的民众,因为“恨其不争”而对政府的现状最为不满(Berman, 1997)。最后,公共服务满意度都同政府信任、透明和回应显著正相关,表明政府绩效是影响政府信任的关键因素之一。

五、结论

(一)主要研究发现与理论贡献

本文在综述已有文献的基础上,提出了一个可资验证的理论模型。本文指出,在电子政务使用与公民对政府的信任之间的关系中,政府透明和回应可能发挥中介效应。使用2014年中国36个主要城市的居民电话调查数据,并利用多层模型的中介效应检验方法,本文对这个理论模型进行了实证检验。

研究显示,公民使用政府网站的频率同他们对政府的信任水平存在显著正相关关系。政府透明在电子政务使用—政府信任之间发挥完全中介效应,而政府回应在二者之间发挥部分中介效应。因此,本文提出的5个理论假设都得到了实证结果的支持。

本研究表明,电子政务使用会对政府信任产生显著正向影响。这个结果同已有的多数研究一致,也挑战了现有发现二者不相关或负相关的研究发现。已有研究主要关注电子政务的采纳和使用,而对于公民使用之后的影响则相对研究较少。本文发展了电子政务的影响研究,并在如下方面拓展了已有研究。

首先,我们发展了一个中层理论,引入政府透明和回应这两个核心中介变量,借以解释电子政务使用对政府信任的影响机制。其次,我们利用来自中国多个城市的大样本数据,并利用多层模型的中介效应检验,实证结果验证了该理论模型。最后,我们发现尽管政府透明和回应都发挥了中介效应,但是政府透明的中介效应明显强于政府回应。

之所以电子政务使用主要通过政府透明影响政府信任,是因为目前中国地方政府网站的建设仍然以信息发布和公开为主,而在线服务和互动交流仍然不够完善。这说明就现阶段而言,电子政务使用对政府信任的影响主要通过政府透明发挥作用。但在未来的话,如果在线服务和互动交流得到了更好的优化,公民越来越多地使用这些在线功能,则政府回应在电子政务使用与政府信任之间的中介效应将得到进一步放大。这一点在美国、韩国、新加坡和香港等国家和地区表现得非常典型,即电子政务在网上服务和在线互动等方面的发展非常快,这使民众对政府的回应力更为满意,并进而影响他们对政府的信任。特别是社交媒体等新兴技术的崛起和普及,使政府的回应速度和效果都得到了极大提升,并为重树政府信任提供了可能。

(二)实践启示

本文的研究显示,公民使用电子政务会增强其对地方政府的信任,这一发现对于提升政府信任具有一定的政策启示。中国公众对不同层级的政府信任存在“央强地弱”的明显差距,即公众对中央政府比较信任,而对地方政府则较不信任,且层级越低的政府越不被信任。这种差序信任格局使地方政府信任问题凸显,而如何提升公民对地方政府的信任就显得尤为关键(熊美娟,2010)。本文的研究表明,加强电子政务建设并鼓励民众更多地使用这些网上功能,可能有助于提高政府信任。

2014年的调查显示,仍然有近七成的受访者从未使用政府网站提供的服务功能,这说明提高电子政务的使用率仍然有很大的发展空间。2015年国务院办公厅开展的第一次全国政府网站普查显示,总体来说各级政府网站都得到了较好的建设和维护。“酒香还怕巷子深”,虽然地方政府网站的投入和建设都已得到改善,但仍然有必要让越来越多的民众认知和使用。政府应采取许多措施鼓励民众使用电子政务,特别是通过一系列的宣传和营销手段,让民众认识到电子政务的便利性。与此同时,在纳税、缴费等许多方面可以强制要求公民使用政府网站、社交媒体等电子政务功能,以增强某些线上功能的使用率。

这项研究表明,电子政务使用不仅直接影响政府信任,而且会通过政府透明和回应产生间接影响。特别是在当前的中国情境下,电子政务使用主要通过政府透明对政府信任产生间接作用。因此,电子政务建设仍然应加强信息公开和透明,推动各种政府信息上线并被广大公众所使用。韩国等国家的研究显示,政府开通的社交媒体在推动政府透明方面作用很强,而中国地方政府在这方面也需要进一步加强。与此同时,政府在线服务和互动交流的功能如果能够得到进一步完善,也有利于发挥政府回应在电子政务使用—政府信任之间关系的中介效应。

(三)未来研究展望

本文在如下方面还存在不足,需要在未来研究中予以补充和拓展。首先,本研究仍然使用的是截面数据,无法对本文关注的变量之间的因果关系进行检验。未来研究可以参考最近香港等地的研究(Venkatesh et al.,2016),使用前测—后测比较、多点调查和实验研究等纵贯研究设计,以期揭示变量之间的因果作用机制。特别是在一些农村地区或特定政策领域,可以开展政策实验研究,考察电子政务使用对政府透明、回应和信任等的影响。

其次,受到电话调查时限的制约,本文对主要变量的操作化未能进一步深入。无论是政府透明和回应,还是政府信任,都是较为复杂的多维构念,需要使用多个题项进行综合测量。未来研究可以在这方面进一步拓展,以揭示这些变量之间更为细致的关系。

最后,本文有关电子政务使用的测量只有一个指标,而无法对具体的使用类型和方式等进行研究。公民使用电子政务的方式包括获取信息、接受在线服务或网上沟通等,而这些使用类型对政府信任的影响可能是不同的。比如,获取信息类的使用可能对政府透明的影响更强,而网上沟通类的使用可能对政府回应的作用更强。未来研究可以进一步细化电子政务使用的测量指标,以期对这些使用类型的差异化影响进行研究。

陈明亮、马庆国、田来(2009). 电子政务客户服务成熟度与公民信任的关系研究. 管理世界,2:58-66.

董新宇(2011). 电子政务如何影响公众信任. 电子政务,9:26-32.

马亮(2014). 公民使用政府网站的影响因素:中国大城市的调查研究. 电子政务,4:34-48.

马亮(2016). 政务网站体验与服务型政府建设:中国36个城市的调查研究. 西安交通大学中国管理问题研究中心编《2016中国社会治理发展报告》. 北京:科学出版社.

芮国强、宋典(2012). 信息公开影响政府信任的实证研究. 中国行政管理,11:96-101.

吴伟、于文轩、马亮(2016). 提升社会公平感,建设服务型政府——2014连氏中国城市公共服务指数调查报告. 公共管理与政策评论,5(1):5-16.

熊美娟(2010). 政治信任研究的理论综述. 公共行政评论,6:153-180.

于文轩(2013). 政府透明度与政治信任:基于2011中国城市服务型政府调查的分析. 中国行政管理,2:110-115.

Bannister, F. & Connolly, R. (2011). The trouble with transparency: A critical Review of Openness in E-Government.Policy&Internet, 3(1):Article 8.Berman, E. M. (1997). Dealing with Cynical Citizens.PublicAdministrationReview, 57(2):105-112.

Bertot, J. C., Jaeger, P. T. & Grimes, J. M. (2010). Using Icts to Create a Culture of Transparency: E-Government and Social Media as Openness and Anti-Corruption Tools for Societies.GovernmentInformationQuarterly, 27(3):264-271.De Fine Licht, J., Naurin, D., Esaiasson, P. & Gilljam, M. (2014). When Does Transparency Generate Legitimacy? Experimenting on a Context-Bound Relationship.Governance, 27(1):111-134.

Grimmelikhuijsen, S. & Knies, E. (2015). Validating a Scale for Citizen Trust in Government Organizations.InternationalReviewofAdministrativeSciences, 12(3):460-466.

Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G. A., Hong, B. & Im, T. (2013). The Effect of Transparency on Trust in Government: A Cross-National Comparative Experiment.PublicAdministrationReview, 73(4):575-586.

Distelhorst, G. & Hou, Y. (2016). Constituency Service under Nondemocratic Rule: Evidence from China.JournalofPolitics, forthcoming.

Heald, D. (2006). Varieties of Transparency. In Hood, C. & Heald, D. Eds.Transparency:TheKeytoBetterGovernance. Oxford: Oxford University Press.

Im, T., Cho, W., Porumbescu, G. & Park, J. (2014). Internet, Trust in Government, and Citizen Compliance.JournalofPublicAdministrationResearchandTheory, 24(3):741-763.Jun, K-N., Wang, F. & Wang, D. (2014). E-Government Use and Perceived Government Transparency and Service Capacity.PublicPerformance&ManagementReview, 38(1):125-151.

Kim, S. & Lee, J. (2012). E-Participation, Transparency, and Trust in Local Government.PublicAdministrationReview, 72(6):819-828.

Krull, J. L. & MacKinnon, D. P. (2001). Multilevel Modeling of Individual and Group Level Mediated Effects.MultivariateBehavioralResearch, 36(2):249-277.

Lim, E. T. K., Tan, C-W., Cyr, D., Pan, S. L. & Xiao, B. (2012). Advancing Public Trust Relationships in Electronic Government: The Singapore E-Filing Journey.InformationSystemsResearch, 23(4):1110-1130.

Ma, L. (2016). Performance Management and Citizen Satisfaction with the Government: Evidence from Chinese Municipalities.PublicAdministration, DOI: 10.1111/padm.12275.

McNeal, R., Hale, K. & Dotterweich, L. (2008). Citizen-Government Interaction and the Internet: Expectations and Accomplishments in Contact, Quality, and Trust.JournalofInformationTechnology&Politics, 5(2):213-229.

Meijer, A. (2009). Understanding Modern Transparency.InternationalReviewofAdministrativeSciences, 75(2):255-269.

Morgeson, F. V., VanAmburg, D. & Mithas, S. (2011). Misplaced Trust? Exploring the Structure of the E-Government-Citizen Trust Relationship.JournalofPublicAdministrationResearchandTheory, 21(2):257-283.

Parent, M., Vandebeek, C. A. & Gemino, A. C. (2005). Building Citizen Trust Through E-Government.GovernmentInformationQuarterly, 22(4):720-736.

Piotrowski, S. J. & Borry, E. L. (2009). Transparency and Local Government Websites. In Reddick, C. G. Ed.HandbookofResearchonStrategiesforLocalE-GovernmentAdoptionandImplementation:ComparativeStudies. Hershey, PA: IGI Global.Porumbescu, G. A. (2015a). Comparing the Effects of E-Government and Social Media Use on Trust in Government: Evidence from Seoul, South Korea.PublicManagementReview, 8(3):1-27.

Porumbescu, G. A. (2015b). Does Transparency Improve Citizens’ Perceptions of Government Performance? Evidence from Seoul, South Korea.Administration&Society, DOI: 10.1177/0095399715593314.

Porumbescu, G. A. (2015c). Linking Transparency to Trust in Government and Voice.TheAmericanReviewofPublicAdministration, DOI: 10.1177/0275074015607301.

Porumbescu, G. A. (2015d). Using Transparency to Enhance Responsiveness and Trust in Local Government: Can It Work?.StateandLocalGovernmentReview, 47(3): 205-213.

Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S. & Camerer, C. (1998). Not So Different After All: A Cross-Discipline View of Trust.AcademyofManagementReview, 23(3):393-404.Song, C. & Lee, J. (2016). Citizens’ Use of Social Media in Government, Perceived Transparency, and Trust in Government.PublicPerformance&ManagementReview, 39(2):430-453.

Srivastava, S. C., Teo, T. S. H. & Devaraj, S. (2016). You Can’t Bribe a Computer: Dealing with the Societal Challenge of Corruption through Ict.MISQuarterly, 40(2):511-526.

Tolbert, C. J. & Mossberger, K. (2006). The Effects of E-Government on Trust and Confidence in Government.PublicAdministrationReview, 66(3):354-369.

UN. (2014).UnitedNationsE-GovernmentSurvey2014:E-GovernmentfortheFutureWeWant. New York: United Nations.

Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., Chan, F. K. Y. & Hu, P. J. H. (2016). Managing Citizens’ Uncertainty in E-Government Services: The Mediating and Moderating Roles of Transparency and Trust.InformationSystemsResearch, 27(1):87-111.

Vigoda, E. (2000). Are You Being Served? The Responsiveness of Public Administration to Citizens’ Demands: An Empirical Examination in Israel.PublicAdministration, 78(1):165-191.

Warren, A. M., Sulaiman, A. & Jaafar, N. I. (2014). Social Media Effects on Fostering Online Civic Engagement and Building Citizen Trust and Trust in Institutions.GovernmentInformationQuarterly, 31(2):291-301.

Welch, E. W., Hinnant, C. C. & Moon, M. J. (2005). Linking Citizen Satisfaction with E-Government and Trust in Government.JournalofPublicAdministrationResearchandTheory, 15(3):371-391.

West, D. M. (2005).DigitalGovernment:TechnologyandPublicSectorPerformance. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Yang, K. & Pandey, S. K. (2007). Public Responsiveness of Government Organizations: Testing a Preliminary Model.PublicPerformance&ManagementReview, 31(2): 215-240.

中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)(16XNF003)。

D63

A

1674-2486(2016)06-0044-20

*马亮,中国人民大学公共管理学院,副教授。感谢匿名评审人的意见。