宋代廨舍的营缮与移徙

韩凯凯

(云南大学 历史与档案学院,云南 昆明 650091)

历史学研究

宋代廨舍的营缮与移徙

韩凯凯

(云南大学 历史与档案学院,云南 昆明 650091)

科举选官制度在宋代政治生态中占据主导地位,“官僚社会”形态得以完善。与此相适应,宋代廨舍也经历了营缮和移徙的历程。事实上,宋代廨舍营缮贯穿了整个王朝,从中央朝廷到地方官员均给予了较高的重视。在地方廨舍营缮过程中,伴随着因行政需要、社会治安、自然环境等造成的移徙现象,一定程度上对宋代廨舍的规则发展产生了深远的影响,不利于官员和民众的生活稳定。

宋代;廨舍;营缮;移治;徙治

在对宋代廨舍论述之前,本文试着对廨舍进行一定的概念界定。一般而言,“廨舍”指的是“官署的屋舍”,是古代官员办公和居住的场所。廨舍包括公廨和官舍,其中公廨注重的是办公和居住的一体化,而官舍更侧重将办公职能剥离出来单纯供官员居住的官有房舍。此外还有一些其他特殊的类型,如营房、学舍等。限于篇幅,本文所论述的“廨舍”指的是供政府官员办公和居住的场所,以及朝廷专为在京官员营建的官邸。

当前关于宋代廨舍营缮和移徙的研究,前人成果多有涉及[1-5]。从研究内容上来看,多是以现存的宋代江南地区方志为史料来源,且以南宋时期为主,阐述了地方廨舍的建筑形制、建筑制度、营修问题、迁徙原因等。本文拟在已有成果的基础上,进一步补充说明宋代廨舍的营缮情形,论述造成地方廨舍移徙的各种因素,丰富宋代廨舍研究的成果。

一、宋代廨舍的营缮现状

廨舍作为保障官吏正常办公和居住的基础设施,在有宋一代受到统治阶层较高的重视。大体来讲,宋代廨舍职能在中央和地方两个层面呈现出不同的生态,具体来说,中央廨舍包括仅供官员办公的场所和专为高级臣僚修建的官邸;而地方廨舍主要指的是办公居住一体化的官廨,也就是说通称的“衙门”。中央廨舍的营缮与统治者施政密切相关;而地方廨舍主要以地方官部分翻新为主。根据上述对中央廨舍的涵义界定,两宋时期的营缮情形集中于以下三个阶段:

(一)太宗右文与秘书省的兴建

太祖开宝九年(976)十月,太宗即位,改开宝九年为太平兴国元年。新朝新年号开启了太宗施政的新气象,突出表现为崇文、右文国政,由此奠定了北宋文治兴盛的基调。宋初昭文馆、史馆、集贤院书库等三馆“湫隘卑陋,仅庇风雨”[6,职官一九:p3499],只有小屋数十间,藏书不丰。为此太宗尝顾左右曰:“是岂足以蓄天下图书、待天下之贤俊邪!”于是,太平兴国二年(977)太宗下诏于禁中另建三馆,还亲身参与指导规划,翌年成,总三馆新修书院为崇文院。端拱元年(988)五月,太宗诏于崇文院中堂修建秘阁,“经掌邦国经籍图书。”据载“太宗崇尚儒术,屡下诏购书及先贤墨迹,小则偿以金帛,大则授官,未数年间,充物书府。”建立秘阁后,太宗设官专领阁事。淳化三年(992)五月,太宗再次下诏增修秘阁以藏书[6,职官一八:p3471,职官一九:p3495,3496,3498]。充分体现出太宗皇帝对秘书阁的高度重视,更加彰显出太宗朝的崇文政局。太宗以后真宗、徽宗秉承右文国策都对秘阁进行了重修[6,职官一九:p3497,3498]。

(二)神宗改革与中央廨舍的完善

北宋建立后,吸取了五代十国武人割据的教训,在加强中央集权和文官政治统治的同时,也造成了冗官、冗兵、冗费的“三冗”局面。宋代实行官、职、差遣分离[7,卷一百六十一:p3768]的官僚制度,官员以追求实际担任的差遣职务为仕途要务。这就直接对中央重要廨舍(如三省、御史台、枢密院等办公地)职能产生了深远影响,导致北宋政府办事效率低下。神宗即位后,为革除前代之弊,力图恢复隋唐时期的三省六部制,使官有职任,不再以事任为主,试图减少官员规模,减轻财政压力。在新的改革方针指导下,主要的中央廨舍发生了较大变化。

观察宰执办公议政场所,以三省、枢密院为例,三省指中书、门下、尚书三省机构。元丰以前,“中书省、门下省者,存其名,列皇城外两庑、官舍各数楹。中书省但掌册文、覆奏、考账,门下省主乘舆、八宝、朝会、报版、流外、考校诸司附奏挟名而已。”[6,职官一:p2947]元丰官制改革后,以旧中书东厅为门下省,西厅为中书省,以故枢密院、宣徽院、学士院地为中书门下后省。尚书省原以后梁太祖旧第充,太宗初年移于原后蜀皇帝孟昶旧第,元丰五年(1082),神宗欲厘正尚书六部二十四司职事,营建新的尚书省。以旧殿前司廨舍为地基重新建造,自五月动工,历时一年半完成。新的尚书都省有房屋4 031间,上至最高长官尚书令(不常设)、左右仆射(实际尚书省长贰)、下至小吏,皆有办公场所和休憩之地[8,卷三四一:神宗元丰六年十二月甲申条]。新省之宏伟雄盛得到了神宗皇帝的御赞。

枢密院自唐代后期创立以来,发展到北宋已经成为全国最高武职机构,与中书门下对掌文武大政。建立伊始即坐落在皇帝所居的宫城内,据陈振先生考,原枢密院的具体位置在中书门下之北面[4,p275]。神宗元丰年间以枢密院地充中书门下后省,故“徙建枢密院于中书省西”。中书门下和枢密院的重新布局造成了对东西府理解上的细微差别:神宗以前,东府别指中书门下(又称政事堂,简称中书),西府指枢密院(其确切位置在中书门下之北);元丰改制后,东府指三省之一的中书省,西府仍指枢密院。相比较而言,元丰以后的东、西府应该更符合我们通常的理解思路。

至此,神宗新建立的三省、枢密院分布于宫城内外,中书、门下两省因改革的需要,其地位明显上升,由皇城外移至宫城内,而尚书省移出宫城以外,中书门下后省、枢密院仍在宫城内,“由是三省、枢密院位著官仪,焕然一新矣。”

中央廨舍的第一层即为宋代宰执官员提供办公场所的“廨”在此时期基本得到了完善。除此之外,中央廨舍的第二层涵义即高级官员的官邸也在神宗时期得到了进一步的保障。神宗以前“二府大臣或僦舍委巷,散处京城,公私非便”[7,卷四百二十六:p12703],其他“政府臣僚在京僦官私舍宇居止,比比皆是,兹乃常事。”[10,卷六:p89].在京官员,上至宰相,都是租房、购房或皇帝“赐宅”居住的[4,p276]。以上事实无不表明了宋代京官的政治生活,即在京职事官包括宰执在内都没有官舍可居。神宗即位后,为提高政府办事效率,遂于熙宁三年(1070)“作东、西府以居执政官。”[8,卷二一五:神宗熙宁三年九月癸丑条]陈绎在《新修东府记》中载:

中书政事,本也。宰相,三公官也。今禁卫三帅率有公廨,庶官省寺亦或有居,而独大臣不列府舍。每朝则待漏阙门之次,入则议政殿上,退即厅事。群有司公见请白可否少休,吏史抱文书环几案左右颉顽以进,至日下昼数刻始归。夫以王城辇毂之大,其制度之阙如此。乃出圣画,新创二府。自熈宁三年秋七月兴作,东西府凡八位,总千二百楹。明年秋八月,东府四位成。[11,卷八十一]

同氏在《新修西府记》写到:

樞密使遂总天下之兵……其任职盖重矣。熈宁三年诏营两府于掖城之南,其任枢密使者为西府。于是有司知上之所以优隆大臣,将以修天下之政于堂陛之下,莫不率职底功,士献其能,工致其才,不周岁而告成。[11,卷八十一]

在以上两篇撰记中,陈绎分别阐述了东、西二府营建的原因和过程,基本不外乎于两点:一是宰执大臣作为中央决策人员,在外居处,不利于皇帝和大臣之间的快速通讯;一是二府大臣作为统治阶层核心成员,居住比较分散,吏员在传送文件中容易出现漏泄的情况。营建的结果见于《长编》卷二二六:神宗熙宁四年(1071),建成“东西二府各四位,东府第一位凡156间,余各153间。东府命宰臣、參知政事居之;西府命枢密使、副使居之。”[8,卷二二六:神宗熙宁四年九月丁未条]

这里值得注意的是,熙宁年间新修的东、西二府与前述元丰年间重建中书和枢密院有着本质的不同。关于此点,陈振先生早已著文表明[9,p275-280],强调了这里的东府西府是宰执官官邸的正式府名,它既不是执政官的正式办公处,也不是正式的议政场所。宰执办公和议政仍然是在宫城内的中书和枢密院。就在官制改革后的“元丰八年(1085),(哲宗即位未改元)诏三省、枢密院官如遇升拜,东、西府居更不迁移”说明了供宰执官员居住的东、西府是不随官员升迁变动而变动,是职任宰执官所享受的福利待遇,宰执官离任或退休后,需要搬离府邸。

(三)高孝中兴与中央廨舍的重建

公元1126年,金军南下攻宋,北宋遂亡于女真金之手。1127年,幸存的皇室——康王赵构于南京应天府称帝,以图中兴宋室,史称南宋。政权的复兴首先是要重建中央廨舍,为南宋皇权提供统治空间。上文所述的中央廨舍(包括宰执官办公地和居住地),在高宗绍兴年间基本得到了恢复。秘书省,绍兴元年(1131)复置,因兵乱暂寄临安府法惠寺,绍兴十三年(1143),以殿前司寨地创建新省,计右文殿五间,门三间,殿后秘阁五间。孝宗淳熙(1174-1189)中,秘书监陈叔进又进行了修葺[6,职官一八:p3484,职官一九:p3498]。

高宗建炎三年(1129),三省、枢密院等中枢机构权寓旧显宁寺,四年(1130),诏“令温州贴占通真巷充尚书六部置局。”绍兴二十七年(1157)又以杭州“官告院地步展修六部,权移本院于望山桥置司。既六部修盖毕,官告院依旧迁归六部。”[6,方域四]

由上述可知,除修盖尚书省六部外,三省、枢密院皆以寺权充。在当时的战争背景下,南宋朝廷对受到战争创伤的城池势必要进行大规模的修缮,如此花费在中央廨舍的财力就相形见绌了。即便如此,朝廷还是重建了必要的廨舍,尤其是给予了宰执官和大理寺官崇厚的待遇。

绍兴三年(1133)三月,以两浙转运司的廨舍分配给新上任的参知政事和签书枢密院事[6,方域四],这是以官地充宰执官府第的例证。然而还有其他的执政官散居在外,政令不畅,演化成北宋神宗以前的故事。为了提高宰执待遇,高宗在绍兴二十五年(1155)八月,诏“以左藏库及仓”所在地基营建二府,供执政官居住。二十六年(1156)“正月九日,新建执政府三位,诏令迁入。东位魏良臣,中位沈该,西位汤思退。正月二十八日,诏令两浙转运司、修内司将都省北旧府第修盖左右相府第两位。”[6,方域四]截止到高宗末期,共修建东西二府七位,基本保障了执政官的居住生活。

继保证宰辅人员办公居住之后,孝宗朝高度重视大理寺和台谏机构,先后数次颁布诏令完善其相关廨舍设施,体现出孝宗澄清吏治、明断刑狱的施政风格。

“先是,大理寺官散居僦舍,论者以为非宜,(孝宗)淳熙中,乃创大第聚居之,如台谏宅之比。”[12,卷五:p129]此处提到的台谏官宅,据《宋会要辑稿》方域四记载当是指“(孝宗)乾道二年(1166)五月二十三日,知临安府王炎奏:‘欲乞将怀远驿地基创行盖造廨舍五所,专充台谏官住屋,不许指占。’”乾道以后的淳熙年间对大理寺进行了四次较大规模的缮修。

淳熙七年(1180)五月十一日,诏临安府修盖大理寺评事廨宇。以刑部尚书谢廓然言:狱情贵乎严密,评事散居于外,乞以本寺空地创廨宇。

淳熙八年(1181)八月二十八日,诏临安府于大理寺修盖治狱正、丞廨舍。

淳熙九年(1182)二月二日,诏大理寺于本寺内修盖断刑官廨舍。

淳熙十六年(1189)三月六日,诏大理司直、寺簿并就寺居止。仍令临安府于仁和县后花园内空地盖造廨宇两所。[6,方域四]

南宋高孝两朝对中央重要廨舍的重建,逐步稳控了朝局,为宋室中兴奠定了基础,使得官有所任,官有所居,有利于京朝官在政务中积极做到尽职尽责。

在对两宋中央廨舍营缮密度较集中的时期论述之后,现究察宋代地方廨舍(即“衙门”)的修建情形。与中央不同的是,宋代地方廨舍是供住任官办公居住一体化的舍屋,其营缮一般是由地方官员向中央提出申请,通过审批后,在农隙时节雇工兴作。台湾学者江天健在《宋代地方官廨的修建》[2,p309-356]一文中以时间为主线主要概括了北宋开国初年和南宋伊始两段时期。江文提及开国初年,朝廷一方面整顿年久失修或因动乱破坏的危楼坏屋;另一方面,由于改朝换代,整建削平各地不合规制的僭伪之迹,并以益州为例作了说明。本文在发掘其他史料的基础上,对江文拟做一些补充,试图阐述清楚对地方廨舍的营缮是与两宋历史相始终。

整体来讲,两宋时地方廨舍基本没有出现大兴土木的局面[4,p37],但是具体到各个时期,各地廨舍还是由于各种原因进行了部分营缮。北宋是在削平各割据政权的基础上建立起来的,因此除对后蜀都城益州进行重修外,太祖“开宝八年(975)十二月,江南平,以李煜故府为昇州(原南唐国治)治”[13,卷一];太宗太平兴国四年(979)平北汉,废太原府为并州,毁其城,移治榆次县,七年(982)徙州治于阳曲县之唐明镇[6,方域六:p9381];仁宗“至和元年(1054),资政殿学士、给事中(兼知州)孙沔重修”(杭州州治),以其“昔钱氏以为治所,而双门木铜金铁用为敌备,门圮而也狭,又非礼制,易而新之”,高宗建炎四年(1130)“以奉国尼寺(即净因寺故基)创建(临安府治)。”[14,卷五]

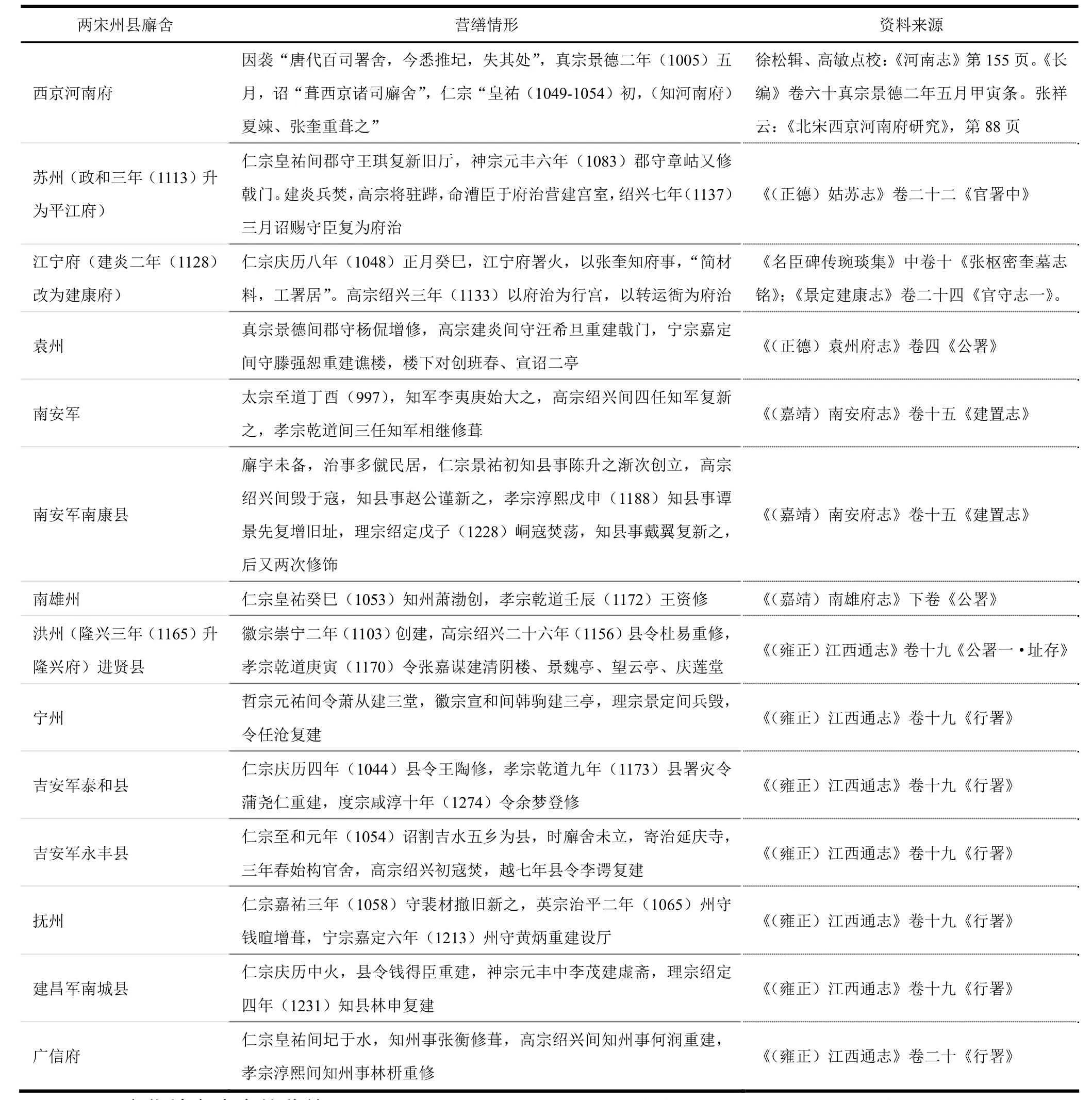

排除维护政治权威整修地方廨舍之外,因客观条件的变化导致地方廨舍修缮的频繁,虽工程量不大,但依旧不利于民众生活的稳定。综合概括,两宋州县廨舍营缮的情形如表1所示。

表1截选的是州县廨舍营缮贯穿两宋时期的部分情形,通过表格分析可知,宋代地方官营缮廨舍大都缘于灾害、兵寇、行政建制等客观因素,突出了地方官在廨舍营缮过程中的主动和主导地位。

表1 宋代地方廨舍营缮情况一览表(节选)

二、宋代地方廨舍的移徙及原因

与地方廨舍间断营缮伴生,两宋时代各地官方廨舍屡有变迁,存废不一[2,p310]。现有研究成果集中于商业发展、黄河水患与廨舍迁移的联系。然细察史料发现,宋代地方廨舍迁移的背景不止以上两个。故归纳如下:

(一)行政建置的调整

其一是行政地位的上升。如仁宗庆历四年(1044),澶州清丰县以县治置军使徙治德清军;同缘由的还有沧州无棣县于英宗治平(1064-1067)中徙治保顺军、真定府井陉县在神宗熙宁八年(1075)徙治天威军、鼎州龙阳县在高宗绍兴五年(1135)移治黄城砦、蕲州蕲春县于理宗景定二年(1261)随州治由治宿移治泰和门外。其二是行政地域的变化。如神宗熙宁二年(1069)大名府清平县移治明灵(因割博平县明灵砦隶);理宗景定二年(1261)李全之子李璮降,海州徙治朐山县;泰州在建炎三年(1129)入金,寻复,移治海陵县泰兴沙上(时为绍兴十年即1140年宋金和议期间)[7,卷八十六:p2122,2126,卷八十八:p2180,2195]。

(二)资源区位的重视

太祖开宝五年(972)凤州河池县因境内有水银务移治固镇;乾德(963-968)中叙州南溪县有盐井移治旧奋城;真宗天禧三年(1019)循州兴宁县有罗翊等四锡场移治长乐县;仁宗天圣二年(1024)汀州上杭县因有钟寮金场徙治其场东[7,卷八十六:p2156,卷八十九:p2218,2209,卷九十:p2236]。对矿产、盐等重要资源的开采和利用,推动着其所属廨舍发生着迁移变化。

(三)地理形势的险要

两宋时代恰好处于10-13世纪中国多民族融合时期,同期北宋与辽、西夏对峙,南宋与金、蒙元对峙。所以宋廷历代重视边防,因之徙治边陲廨舍显得非常必要。如深州(靠近契丹)为免生民被荼毒,于太宗雍熙四年(987)自州西北旧城徙治静安军;麟州(地连金泽,怀柔镇抚,实曰要区,毗邻西夏)太祖乾德初移治吴儿堡;宪州(列城障塞,控制外藩,处要冲之地)于真宗咸平五年(1002)徙州治于静乐县,以“用北边陲”。

(四)社会治安的维护

真宗天禧年间,徙河南府永安县尉廨宇于皇陵之侧,以警巡防止军贼偷盗事件再度发生[15,p414],神宗元丰六年(1083)七月,沅州渠阳县移治于诚州(以诚州见有封疆不足城守,又渠阳县系控扼蛮蜑形势之地)[6,方域六:p9397,9398]。

(五)交通路径的便捷

部分州县廨舍移徙乃出于交通区位的目的:如寿春府“旧府系淮河沿流去处,委是利便”,在高宗绍兴三十二年(1162)由安丰县移治寿春县[6,方域六:p9389];汀州上杭县“县治元在钟寮场,僻在山隅,不通商旅”,孝宗乾道四年(1168)徙治上杭场旧基(“地名郭坊,四路坦平,民间便于输纳,商旅往还不绝”)[6,方域七:p9410]。

(六)江河水患的趋避

因河决导致廨舍不断迁移的例子在宋代屡见不鲜。鉴于黄河水患对行政区划变迁影响已有前人论及,故此处仅着重涉及南方江水与宋代廨舍移徙的联系。鼎州龙阳县(今湖南常德)元治“黄城寨地低下,近江湖,有水患”,故于高宗绍兴五年(1135)八月徙还“高爽”的旧治[6,方域六:p9400]。资州内江县(今四川内江)“因江水泛涨,漂荡县治”,于绍兴十七年(1147)移治旧城,以图“长久之利”[6,方域七:p9406]。

(七)战争兵乱的破坏

南宋王朝在前与金、后与蒙元的军事对峙中居于弱势地位,为保障民众安全,维护官僚社会,不得不迁徙治所。因女真金人入侵多有移治的有:高宗建炎三年(1129)唐州移治桐柏县、四年(1130)冬潭州移治攸县、绍兴元年(1131)鼎州移治峡州宜都县[16,卷四十一:高宗绍兴元年条]、宁宗嘉定十年(1217)安庆府徙治“盛唐湾宜城渡之阴”[17,卷三十五]。金亡后,蒙古于南宋理宗端平三年(蒙古太宗八年,1236)大举侵宋,推动了南宋地方廨舍的转徙:同年遂宁府权治蓬溪砦、荣州择地侨治、阆州移治大获山、光州于次年嘉熙元年(1237)徙治金刚台。理宗淳祐九年(蒙古定宗皇后称制元年,1249),蒙军攻略四川,顺庆府(今南充)“徙治青居山”[7,卷八十九:p2217]。

三、宋代廨舍营缮与迁移中产生的问题

通过对宋代廨舍营缮和移徙的总结论述,不难发现纵贯两宋,自然环境、自然灾害、客观条件、官员意愿等多种因素影响了廨舍的发展变化。实际过程中,宋代廨舍仍然存在着一定的问题,反过来制约着廨舍的规则演变。

宋代因其处于特殊的历史情境,军费支出占据中央财政的突出地位,故政府对廨舍的营缮原则上是予以禁止的。如:

真宗景德元年(1004)正月,诏:诸路转欲死及州县官员、使臣,多是广修廨宇,非理扰民。自今不得擅有科率,劳役百姓。如须至修葺,奏裁。

同年八月,川陕巡检兵士自来不许修造廨宇,多分泊道途,深所非便。

景德二年(1005)七月,诏:今后应有旧管廨宇等,乞创添间例及欲随意更改,并权住修。如特奉朝旨,即得修造。

英宗治平四年(1067)十二月十日,诏:诸路州军其廨宇、亭榭之类,权住修造二年。违者,从违制科罪。

哲宗绍圣元年(1094)三月六日,诏:应提举官并随所在旧来廨宇居住,不得创行修盖。

高宗建炎四年(1130)二月,德音:应缘金人或贼盗烧毁州县,官舍未得修葺,务在息民。如违,许人户越诉。[6,方域四]

从朝廷发布的诏令分析,各地廨舍在实际营缮过程中存在以修缮名义擅役民夫的情况,另一方面,营缮禁令导致了地方廨舍因其年久失修得不到及时修造,不得不外僦民居,不利于社会管理。廨舍的营缮突出了中央和地方的认识差别,即中央认为地方兴作频繁,劳费民力[18];地方官觉得中央的禁令太严,廨舍破旧失修,导致无法居住。典型的例子如北宋杭州州治百余年来无所更新正好反映了上述情形[4,p100-101]。然而从事实上来看,前述宋代地方官在任职期间内多有小部分的营建,某种程度上说明宋廷政策在地方落实有着一定的差别,地方官都会出于现实考虑,量力缮修廨舍。

虽然中央和地方在营缮廨舍事件上存在着分歧,但不可否认二者均同时面临一个共同问题,那就是关于廨舍是否拥有足用的基地来源。显然两宋时期有不少廨舍来源于其他途径,以史籍观,以寺院为廨舍的,如南宋初创后,三省、枢密院以旧显宁寺为之、同文馆“以法惠寺为”[19,卷一:p71];以旧官廨创的,有南宋秘书省“以殿前司寨为之”,宗正寺北宋时“以太常南旧府司为廨”[6,职官二〇:p3563],南宋“将旧车辂院地改造”[19,卷一:p47],赣州提刑司衙“乃旧坑冶司廨宇为之”[19,卷三十二:p1415],淮南转运司即“旧发运治所也”[19,卷三十八:p1614];以元官员宅充廨舍的,如北宋尚书省“移于孟昶(检校太师兼中书令、秦国公)旧第”[6,职官四:p3095],镇江府宣抚司“以刘逵(资政殿学士,赠光禄大夫)故第为治所”,南宋枢密院府第以李显忠(太尉,左金吾卫上将军)宅充[6,方域四];以官侵民地建的,如理宗绍定间,汀州郡守以“州治前民居交侵”,遂“撤民之侵冒者,得空地数亩,左右创行廊以为限。”[4,p36]以行宫充府治的,如绍兴府“高宗移跸临安,赐行宫充本府治所”,平江府“绍兴七年(1137)(高宗)移幸(建康府),诏赐守臣(行宫)复为府治”。

综上所述,宋代廨舍在营缮中存在用地紧张、中央地方认知差别、役使民力等诸问题,由此可知在廨舍移徙过程中劳困民力现象时有发生,为此朝廷要拨赐经费以减轻地方财政压力,诏谕优抚百姓以安民心。如真宗大中祥符八年(1015)正月,棣州(今山东阳信)为了避免黄河决溢之患,徙治于“州西北七十里阳信界八方寺即高阜居之”,在移徙中“诏月给本州公用钱十万,许造酒,每月三犒军校,两月一赐役夫钱”[6,方域八:p9431,9432],体现出朝廷对地方廨舍移徙的高度重视。

四、结语

对宋代廨舍营缮和移徙过程的论述,有助于我们加深对宋代“官僚社会”的认识。从中央层面判断来讲,原则上禁止各地兴修廨舍,以达到休息安民之政治目的。倘若遇到不可抗力因素需要进行廨舍移徙的,朝廷仍然控扼经费和人力使用;从地方官层面来看,官员到任或职任期间,迫于廨舍不足或损坏的现实,都会主动地进行营缮,一定程度上造成了对普通民众生活的侵扰。由此酿成的中央和地方认知差别现象,成为传统中国“官僚社会”的一种政治常态。

[1] 牛来颖.唐宋州县公廨及营修诸问题[A].荣新江.唐研究.第十四卷[M].北京:北京大学出版社,2008.

[2] 江天健.宋代地方官廨的修建[A].转变与定型:宋代社会文化史学术研讨会论文集-宋史研究集(31辑)[C].台北:兰台出版社,2002:309-356.

[3] 包伟民.《宋代城市研究》第五章《市政建设》[M].北京:中华书局,2014.

[4] 袁琳.宋代城市形态和官署建筑制度研究[M].北京:中国建筑工业出版社,2013.

[5] 孟昭锋.论黄河水患与行政区划的变迁[J].兰台世界,2012(11 下).

[6] 徐松辑,刘琳,刁忠民,舒大刚,等点校.宋会要辑稿[M].上海:上海古籍出版社,2014.

[7] 脱脱,等.宋史[M].北京:中华书局点校本,1977.

[8] 李焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局点校本,2004.

[9] 陈振.宋代社会政治论稿[M].上海:上海人民出版社,2007.

[10] 韩琦.韩魏公集[M].北京:中华书局,1985.

[11] 吕祖谦.齐治平,点校.宋文鉴(卷八十一)[M].北京:中华书局, 1992:1165-1168.

[12] 李心传.建炎以来朝野杂记[M].北京:中华书局点校本,2000.

[13] 周应合.《(景定)建康志》《宋元方志丛刊》(第二册)[M].北京:中华书局影印本,1990:1311-1280.

[14] 施谔.《(淳祐)临安志》《宋元方志丛刊》(第四册)[M].北京:中华书局影印本,1990:3257-3332.

[15] 张祥云.北宋西京河南府研究[M].开封:河南大学出版社, 2012.

[16] 李心传.建炎以来系年要录[M].北京:中华书局影印本,1957.

[17] 沈葆桢,吴坤修.《(光绪)重修安徽通志》《中国地方志集成》[M].南京:凤凰出版社,2011.

[18] 赵汝愚.宋名臣奏议(卷一二一),影印文渊阁四库全书·史部一九〇·诏令奏议类[M].台北:台湾商务印书馆,1986:507-510.

[19] 王象之.舆地纪胜[M].北京:中华书局点校本,1992.

(责任编辑、校对:郭 静)

Construction and Relocation of Official Residences in the Song Dynasty

HAN Kai-kai

(Department of History and Archives, Yunnan University, Kunming 650091, China)

The imperial examination system was dominant in the political ecology of the Song dynasty, and it is an essential component of the “bureaucratic society”. New official residences were constructed and some existing ones were relocated in the Song dynasty. In fact, such construction and relocation were seen throughout the whole dynasty, and they were was given high importance by both the central government and local officials. Some residences had to be relocated because of administrative need, considerations of social security and natural environment. And such relocation had long and deep influence on the development official residence rules, and became an obstacle against stable life of both officials and local people.

the Song Dynasty; official residences; construction; relocation; resettlement rule

K244

A

1009-9115(2016)06-0082-06

10.3969/j.issn.1009-9115.2016.06.019

2016-03-28

韩凯凯(1991-),男,山西晋城人,硕士研究生,研究方向为宋史。