资本的秩序与哈耶克认知图式*

谢志刚

资本的秩序与哈耶克认知图式*

谢志刚

现代奥地利学派经济学强调资本的异质性和动态特性,并认为主流新古典理论实际上忽略了资本问题。本文将哈耶克的心智理论与拉赫曼的资本秩序理论联系起来,揭示了奥地利学派资本理论的动态特性的主观主义方法论基础。首先,哈耶克心智理论的核心方面:适应分类系统、地图和模式,构成了统一的“哈耶克认知图式”。其次,拉赫曼的资本分析被置于“哈耶克图式”的视角下获得重新表述。在“哈耶克图式”的视角之中,新古典均衡范式的机械、静态和一元化的认知立场局限显露更为充分,而不同的资本理论正是不同认知立场的反映,资本应当被视为一种企业家主观主义的心智建构。

心智 图式 资本秩序 资本异质性

一、问题的提出

(一)资本的秩序

对资本的理解仍然是经济学理论的一大难题,然而在主流视角之中,问题似乎被忽略。正如拉赫曼所指出的,“几乎没有哪个经济学家能在日常工作生活中不使用‘资本’这个词”,“但除了一些明显的例外,经济学家们却都已停止追问关于资本的重要问题”。[1]“资本”虽然仍然是一个常用的术语,但在主流理论范式之中,资本的定义及其性质这样的基本问题已经不再被视为问题。这里当然存在“资本”概念本身的复杂性原因,资本理论“实际上已广泛渗入到价值、生产、分配、增长、一般均衡等宏、微观各个领域”,[2]从而不再被视为焦点。从另一方面来看,主流均衡范式的流行以及“对强调精确量化方式的过度关注”[3]造成了对资本基础理论的忽略。事实上,正如后面分析之中将指出的,即使是学者的正式讨论之中,“资本”的涵义仍然是含混不清的。资本究竟是指物品、价值,还是资金或者其他什么事物?“资本的数量”是什么涵义?资本是否可以加总?这些围绕着资本的基本问题实际上并未得到解决。

奥地利学派经济学对于资本一直保持了强烈的兴趣,从门格尔的财货等级划分,到庞巴维克的实证资本论、哈耶克的“资本纯理论”,乃至于现代奥地利学派代表拉赫曼的资本结构理论,奥地利学派基于其方法论主观主义和方法论个人主义发展了独特而深刻的资本见解。奥地利学派“资本的异质性”、“知识与资本一样无法通过量化方式驾驭”这样的观念与主流新古典范式格格不入,而突出地反映了“现代经济学的另一股潮流”,“它的取向不是‘客观的’和可量化的,而是对现象的主观主义解读”。[4]奥地利学派的资本理论实质上是一种认知导向的经济分析。资本的组合及其结构被视为一种心智秩序的建构,或者说“资本的秩序”。哈耶克心智理论清晰地反映了整个奥地利学派经济学主观主义方法论基础,而资本理论可以视为这种心智哲学在经济领域的一个突出的应用。

(二)“认知转向”

作为以“理性”为基础假设的理论体系,经济学与认知、心理学等研究有着天然的关联。事实上,经济学没有更严密而系统地建立起理性的认知基础反而是令人诧异的事。在经济学领域,行为经济学、实验经济学、认知经济学等理论的兴起及其对主流理论范式的批判代表了一种经济学的“认知转向”趋势。狭义的“认知转向”指在科学哲学领域“试图从认知心理学和人工智能角度出发研究科学的发展”。[5]在经济学领域的“认知转向”(cognitive turn)可以“定义为经济学理论与个人的认知过程、群体认知过程以及这些认知过程相应的特殊约束三者的综合”。[6]

奥地利学派经济学的边际分析、价值、资本、经济周期等经济理论一以贯之地保持了主观主义方法论和认识论传统。对于奥地利学派而言,对人类理性、认知的理解与其经济分析本身就是不可分割的。奥地利学派经济学的认知基础突出地体现于哈耶克的著述之中。哈耶克的研究视野贯穿了从“感觉的秩序”为代表的认知心理学,到以“资本”、“经济周期”为代表的正统经济学,乃至于以“自发秩序”为代表的演化政治哲学和社会理论,完整地反映了上述经济学“认知转向”的个人认知、群体认知及其经济约束及后果等各方面的综合。

对哈耶克的知识论已经有了更多的关注和阐释,但对其心智理论的关注则仍然极为有限。将哈耶克的心智模型、知识论与奥地利学派经济学分析直接联系起来的考察则更为稀少。将哈耶克的心智理论与奥地利学派的资本理论联系起来,有助于理解奥地利学派资本的分析;同时在与主流均衡范式的比较分析之中发现其局限性。这种逻辑关联分析在一定意义上意味着对资本的再解释,同时也是对经济人理性的再解释。

二、哈耶克认知图式

1952年哈耶克出版了心理学著作《感觉的秩序》,这不仅是他学术生涯早期对于心理学的研究的进一步发展,同时也是对自己长期的经济学和社会演化研究而形成的认知哲学和方法的一个总结。与哈耶克的经济理论、知识论相比较,他的心智理论并未引起足够重视。哈耶克曾表示:“我对进化的认知、对自生自发秩序的认识以及对我们努力解释复杂现象的方法与限度的认识,在很大程度上都是在我撰写《感觉的秩序》一书的过程中逐渐形成的。”[7]事实上,哈耶克的心智的观点是理解其经济学和政治学的基础。哈耶克心智理论以“适应分类系统”、“地图”和“模式”等核心概念表达了一种关于人类认知的动态的知识结构的理解和解释。

哈耶克反对恩斯特·马赫在《感觉的分析》之中提出的实证主义认识论的一元论,即心智世界与外部物理世界并不存在不可逾越的鸿沟,而是认为人类心智这种“感觉的秩序”与外部物理世界秩序在根本上存在差异,不可能建立完全对应的关系。“我们能够根据其彼此不同作用效应而区分外部世界事件,并且这与它们对于我们呈现的相似或者不同无关”,也就是说,从外部物理秩序到心智的“现象秩序”实际上必然发生某种非必然的和非机械的映射、抽象或转换,这种转换就是认知过程。而哈耶克心智理论的要旨就在于试图理解“这种既定的物理环境转换成一个特定的现象图景(phenomenal picture)的过程”。[8]

哈耶克提出了从“物理秩序”(the physical order)到“神经秩序”(the neural order)乃至“心智或现象秩序”(The mental or phenomenal order)这样一个三元结构。[9]其中“神经秩序”是指“神经纤维以及在这些纤维之中传导的神经脉冲”所形成的秩序,这种秩序无疑是物理秩序的一部分,但它与心智秩序是“同构系统”(isomorphism)。[10]作为一个哲学心理学理论研究者,哈耶克对两者同构的分析并未引起生理心理学界的足够重视,但其对于心智秩序形成和演化的基本逻辑讨论却是极具启发性的创见,尤其是在进化论与认知科学的结合的创新领域逐渐产生深远的影响。①对哈耶克心智理论的影响和评论,参见Herrmann-Pi I lath, C.,“The Brain, Its Sensory Order, and the Evolutionary Concept of Mind: On Hayek's Contribution to Evolutionary Psychology”,Journal of Social and Evolutionary Systems, 1992, vol.92, no.15, pp.145-186.

可以将哈耶克的心智理论总结为“哈耶克图式”(Hayekian Schema)。图式的概念可以追溯到哲学家康德,20世纪初心理学家皮亚杰(Piaget, J.)和巴特利特(Bartlett, S. F.)等人将图式概念引入到心理学,用以表示“对过去经验知识的一种组织”或者“认知结构”。在现代认知科学之中,图式(Schema或Schemata)是“表征人类一般知识的基本单元的心理建构假设”。[11]简单而言,图式就是特定主体的知识体系或知识结构。在哈耶克理论之中,“心智”(mind)就是“感觉的秩序”(the sensory order),这也就是“哈耶克图式”。采用“图式”这样的术语有如下几个理由。首先,哈耶克的心智模式与认知科学之中的“图式”理论保持了基本逻辑的一致,即强调人类心智是一种知识建构。其次,在这种知识建构的认知形成和发展的过程分析之中哈耶克的逻辑也与“图式”理论具有相似性。 再者,以“图式”来概括哈耶克的“分类系统”和“地图”、“模式”这几个核心组成部分,可以避免对各部分的分割理解。最后,正如后面分析将指出的,“图式”的术语强调了在认知之中事物“质”的关联,也就是即哈耶克所谓“感觉的质性”(sensory qualities),[12]而非“量”的精确。

(一)适应分类系统

“分类”(classification)在哈耶克的心智理论之中居于核心位置。哈耶克的“分类”指这样一个过程:“在某一事件重复发生的每一场合它都会产生相同的具体效应,并且,在该场合由任一种此类事件以相似方式所产生效应都要么相似于,要么不同于其他任一种事件以类似方式所产生的效应”。[13]类似于康德的“范畴”观念,哈耶克认为对事物进行分类实质上就是定义,是认知的一种基本方面。与康德的先验范畴观念不同,哈耶克认为“分类”并非先验存在,而是源自人类经验积累和主观目的性。

哈耶克指出,传统的心理学使用的术语如“识别”、“辨识”(discrimination、recognition)等具有一定误导性,即隐含认为事物本身具有差异性,而人类心智不过是发现其差异。哈耶克则认为认知实质上是心智“创造”出对事物区分的过程。哈耶克并非否认事物存在客观差异,而是强调对差异的识别和划分是一种主动的心智活动。以一个分类机器作为类比,“想象一个机器将不同尺寸的球分配到不同容器之中”,“我们可能发现机器总是将直径16、18、28、31、32和40mm的球放入A容器内,而将直径17、22、30 和35mm的球放入B容器内”。在这里,“机器的分类标准唯一地依赖于机器的行动本身,而不是这些球任何的相似性”。[14]这些球的尺寸上的相似性当然可以被作为分类标准,比如“大球”和“小球”,但心智分类并不必然以这种显然的外在特性为标准,哈耶克强调的是人类心智分类的多重性。

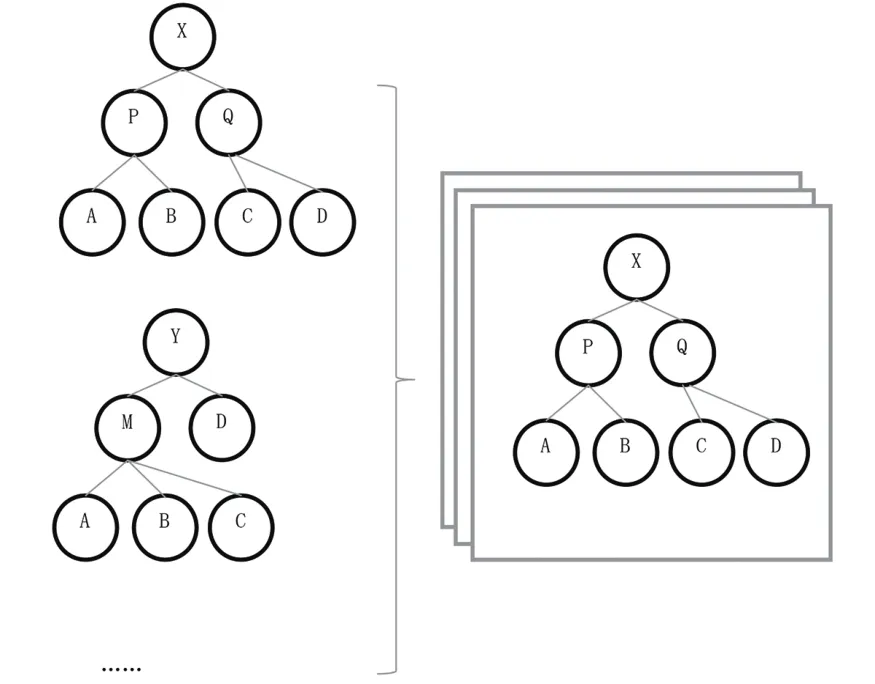

图1 适应分类系统

以简化的“哈耶克图式”来阐释,心智分类产生了概念层级系统,如图1通常的树形图所示。这种概念层级系统并非只有一个,心智分类具有多重性。分类的多重性是指认知的不同视角。依据心智主体的不同目的性,对事物的分类和认知视角存在多样性。不同视角下的分类其外延和内涵呈现复杂的交错关系。这些许多不同视角的层级系统复合而构成了哈耶克的适应分类系统。

与哈耶克的自发秩序理论相一致,心智的这种分类系统,是一种进化论意义之中的“适应分类系统”(adaptive classifying systems)。[15]在哈耶克看来,心智是两个过程演进的结果。一方面,大脑的物理和生理结构一直以某种方式进化着,这种方式为大部分人所共享,保持着高度的一致性。而另一方面,每一特别个体的环境和体验又使个体心智朝着不同的方向进化,以不同的方式引导知觉。“同构”的“神经秩序”和“心智秩序”共同进化,使我们能形成关于世界的认知图景进行决策和行动。错误的、低效的认知分类会妨碍认知主体的生存发展。自然选择对于此种认知过程不断进行着筛选和优化。与生物物种的生存斗争和自然选择方式不同,认知系统的进化具有主动灵活的动态调整功能。“分类系统”与“地图”、“模式”所共同构成的“哈耶克图式”整个地具有“适应”性质,在根本上是动态学习系统,同时具有相对的静态性。

(二)地图与模式

在一个简化的意义上,哈耶克心智理论中“分类”构成了其认知图式的基础单元,而这些基础单元的相互连接形成的“地图”(Map)和“模式”(Model)①Model常译为“模型”,为区分起见,参考马永祥(2006)的译法称为“模式”。就是心智秩序。[16][17]哈耶克使用了“地图”(map)的比喻来描述心智系统的知识结构,他指出,“地图”是一个“准恒定联结系统”(semi-permanent connexions),它“表征的并非当前环境,而是生命体在其全部过去的经历”。与之相对照,“模式”的理解则是:“任何时刻从既有的半恒定网络之中被发现(traced)的脉冲刺激组合方式可以被视为一种对于特定环境的‘模式’(model),在其中有机体感受到当下的自身存在,并且能够将此环境纳入其全部行动的考量”。[18]简单而言,“地图”就是认知主体既有的知识总和,同时也是一个知识结构;而“模式”则是从“地图”之中所选取的与当前环境条件的局部匹配。

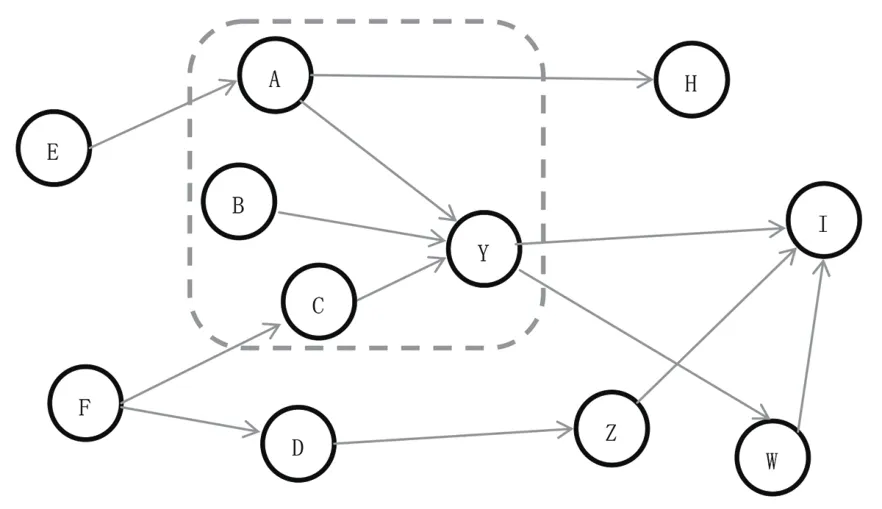

图2 地图与模式:

静态地看,哈耶克的“地图”可以简单地理解为在适应分类系统基础上产生的各个分类概念之间的逻辑关联网络,这是由有机体全部的过去经验,包括各种行动、学习等活动所积累的既有的知识结构。而“模式”则是当前外部环境刺激与既有知识结构的一个局部结合,即从原有认知网络之中提取的与当前相关的局部逻辑关联网络。依赖于当前的外部刺激和原有知识网络的局部提取,有机体可以形成对当前事务的认知、判断和预期,并以此做出决策和选择、行动。

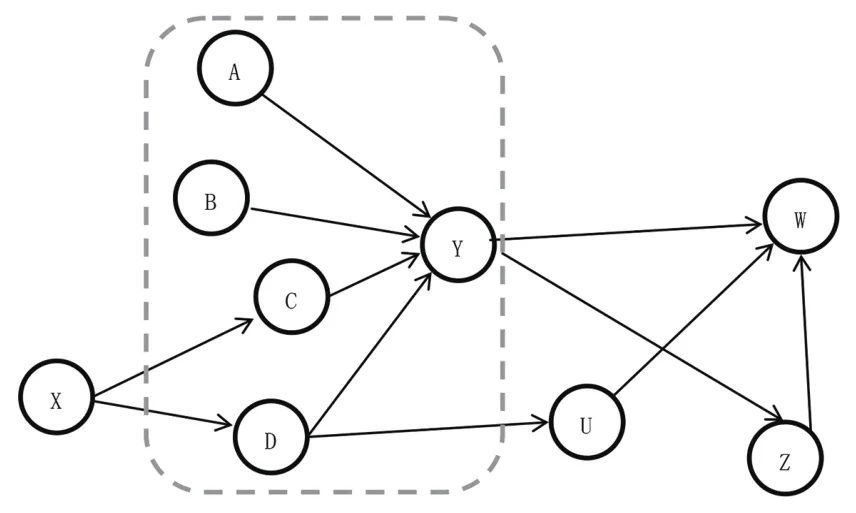

哈耶克的地图实质上是一个“关联网络”(a network of connexions),[19]可以以一个“有向加权网络”(directed-weighted network)来表示。如图2所示,在哈耶克图式之中,A与Y之间存在某种因果关系,A是Y的产生原因或者条件,但不一定是充分或者必要的条件。这是建立在主体认知之上的一种信念逻辑链条。从A到Y,表明一种认知的逻辑关联。这种逻辑关联可以以凯恩斯在《概率论》之中的将概率视为关于两个命题的逻辑关联的论述来理解:“令我们的前提由任意一个命题集合h所构成,我们的结论由任意的一个命题集合a所构成,那么,如果关于h的知识能为我们对于a的一个程度为α的合理信念提供辩护,我们就说a与h之间有一种程度为α的概率关系。”[20]凯恩斯认为这种概率的逻辑关联既具有客观性,同时也是一种主观认知。哈耶克与凯恩斯实际上在不确定性与认知问题上体现了重要的共识,但却导向了不同的经济学发展路径。[21]哈耶克图式之中的这种联结类似于凯恩斯。这种逻辑链接有方向性,并且其权重意味着认知上的确定性程度(认知概率关联)。在一个既有的认知图式之中,某些关联是已经被“实证”的确定性的因果关联,甚至可以是精确量化的函数关系:f(A)=Y。另外一方面,由于认知的过程性和有限性,认知地图之中存在大量关联是模糊的、有待确认的、猜测性的。“模式”是在“地图”基础上对当前外部条件的匹配。假设当前面临的决策条件与A、B、C、Y等单元相关,那么如图虚线框所示的关联网络的一个局部:{A, B, C}→Y便被提取出来。认知主体以此“模式”作为对当前环境的辨识和决策行动依据。模式同时还是一个预测行动和外部事件所共同造成结果的“预期”(expectation)。

哈耶克图式存在着重要的动态方面。“地图”之所以是“半恒定”结构,关键原因在于“地图”和“模式”存在互动关系。这里不仅仅是“地图→模式→行动”,即“地图”提取“模式”,进而指导“行动”的单向路径,而是还包括了“行动 → 模式→地图”的反方向作用。具体而言,行动所产生的体验感觉,往往并不能与原有的地图和完美地匹配产生模式,而是会出现偏差。尤其是较为新颖体验的模式匹配很有可能存在很大困难,甚至干脆无法匹配。这种情况都意味着需要依据不完全匹配模式及其偏差对原有地图进行调整修正,极端情况下甚至需要进行较大范围的地图重构,这在哈耶克认知图式的语境之中就是图式创新或图式转换。在简化意义上,“地图→模式→行动”的过程是决策过程,而“行动→模式→地图”则是学习认知过程。

哈耶克认为如果被相似的因素所决定在不同的头脑中的地图可以是相似的,但不可能完全相同。他认为完全相同的地图不仅假设了不同个体有一个完全相同的历史,而且还假设了他们有相同的解剖结构。对于每个个体来说地图受制于恒常的变化这个事实排除掉了在任何一个时刻两个个体的地图完全相同的可能性。

哈耶克图式更为重要的动态方面在于,与适应分类系统一样,“地图”在哈耶克的认知体系之中是动态多视角的复合体。对事物的分类认识取决于事物的关联,反过来说,事物的关联又取决于对事物的分类。两者并不是相互割裂的过程,也不具有先后关系。不同视角的选取、创造在很大程度上又取决于这些分类概念之间的关联,也就是说,取决于心智地图本身。因此,实际上,哈耶克的“适应分类系统”与其“心智地图”是密不可分的,共同构成了“哈耶克图式”的核心要件。

哈耶克图式与柏拉图、康德这样的先验主义者、马赫为代表的实证主义相比较,根本区别在于,他们的图式本质上是静态一元论的,实际上假设客观实在有着一个静态的、先验的、正确的标准图式与之对应,散布于有限理性个体之中的各种图式只不过是这个终极标准图式的各种错误、残缺版本。哈耶克实际上否认这种一元论观点,坚持认知的主观性、动态性。对于哈耶克而言,图式始终是对客观实在的不完全抽象、解释和模拟。在认知上心智与客观实在的完全对应就和经济学之中的完全信息和完全理性一样,实际上是没有意义和不可想象的。哈耶克图式的主观性并不表明其否认客观实在。事实上,在哈耶克图式之中,各种图式的形成和发展就是自然选择的进化过程,而这种过程的选择标准核心仍然在于图式与客观实在的一致性。另外一方面,具有与客观实在一致性的各种图式仍然存在着差异。将图式比喻为客观实在的投影的话,真实的投影仍然存在着不同的视角,而其中好的视角能够更有效地刻画出客观实在并用于决策行动。心智的主动性和能动性就体现在这种创造性地选取视角或者说图式构造和转换过程之中。因此,哈耶克认知图式本质上是一种不确定性的动态图式。哈耶克图式是一种对于奥地利学派主观主义方法论和认知论的系统表达,反映了奥地利学派的动态心智。正是这种动态特性决定了哈耶克、乃至于整个奥地利学派经济学与主流理论的根本性分歧。

三、资本结构动态图式

现代奥地利学派“激进主观主义”的代表拉赫曼的资本秩序理论鲜明地体现了“哈耶克图式”在经济理论之中的应用。哈耶克曾经如此评论拉赫曼的资本理论,“我认为从我的研究中得到的最有用的结论,其实在拉赫曼关于资本的书里”,甚至认为拉赫曼所说的可能就是全部能说的。[22]虽然拉赫曼并没有直接引用哈耶克的心智理论,但他对“资本秩序”、“预期”、“主观解释”等各方面的论述都与哈耶克图式的基本逻辑一致。现代奥地利学派学者已经部分地指出拉赫曼资本理论与哈耶克心智理论的关联和类比。[23]事实上,用哈耶克图式可以对拉赫曼的资本理论尤其是资本重组的分析作出更为清晰的解释和转述。

以拉赫曼为代表的现代奥地利学派资本理论中的资本结构并非简单的资本组合的含义,而是包含了从微观企业组织到宏观市场经济秩序的一个完整的、动态演化的资本运行图景。在这个图景之中,资本结构的动态演化由企业家不断地改变资本组合或者创造新的资本组合所驱使,资本结构不仅仅表现在企业内部的资本组合的互补结构上,也同时体现于经济整体之中各企业的资本计划和资本组合动态协调的演变之中。

(一)资本重组分析

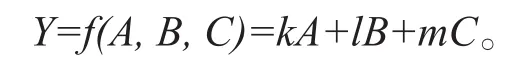

拉赫曼构建了一个概念性的企业资本结构动态演变模型。[24]假设企业的生产过程按照资本组合的演变划分为t1、t2、t3……等不同阶段。在t1阶段,公司的资本组合为如下形式:

kA+lB+mC

其中,A、B、C……是不同类型的设备,k、l、m……是常数。在t1阶段结束之后,根据这段时期内获得的经验,企业家决定改变这个组合。拉赫曼指出,这些经验包括两方面内容,一部分是所谓“纯技术知识”,即此种资本组合是否能够在工人劳动的帮助下具有达成t1阶段“产出目标”的技术约束条件;另一方面,在t1阶段获得的某些经验是来自市场交易。拉赫曼特别强调,事实上,如果仅仅考虑之前的经验而不结合所谓预期,这些经验就不能被用于制定未来的计划。

假设,根据与制定未来计划有关的所有情况,企业家决定在t2阶段改变原组合,使之成为另一个组合:

l'B+m'C+nD

其中,l<l',m>m',而D是一个以前未曾被该企业使用过的设备或者要素。因此,这企业就要卖掉kA和(m-m')C,买入(l'-l)B和nD。

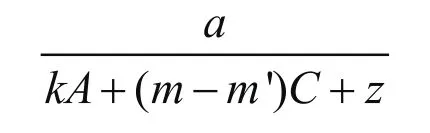

这样的一个企业的资本组合变化在标准的新古典均衡分析框架之中似乎是很好解决的问题。如果这种资本组合变化没有产生额外的成本,即:

kA+ (m-m')C=nD+(l'-l)B

那么这种情况下企业可以顺利从旧的资本组合过渡到新的资本组合;而如果企业出售旧设备的收入与购置新设备所需成本之间存在不平衡,假设差额为z,并且假设新的资本组合预期的平均利润为a,那么企业的决策也非常简单,即考虑最大化如下投入产出比:

如果通过对各资本品价格的核算发现新的资本组合可以获得更高收益,则选择资本组合的变换,否则保持原有资本组合的生产方式。市场之中多个企业同时进行着这样的跨期资本重组,那么它们都可以按照这种最大化原则,以一般均衡的市场价格进行决策。

这种均衡分析处理看起来清晰简明,然而拉赫曼指出其核心问题所在:“我们立刻要问:是什么决定了买卖中的资本品的价格”。事实上一方面,重组决定是基于购买新设备和出售旧设备的一定价格,另一方面这些价格在交换过程结束之前是不知道的。我们的企业不会提前知道他们将得到什么或是将要付出多少,但他们必须在交换活动真的发生之前就制定好计划。预期的价格可能不会实现,而实际的价格可能不会使特定的重组决策盈利。新古典经济学一般均衡理论实际上通过如瓦尔拉斯拍卖人等假设回避了这个价格形成问题。

拉赫曼对此资本组合变换提出了一个奥地利学派过程分析。假设新设备存在一个“给定的”价格,旧设备也存在一个“给定的”废弃价格,这些价格将不会受到二手市场交易的影响。进一步假设,每一个正重组的公司都采用“预计最差情况的策略”:他既不期望能从要抛弃的设备得到比卖废品更多的钱,也不期望能够从二手市场买到设备,而只能以现价买到新的设备。这样一来,新设备的“天花板”价和旧设备的“地板”价就构成了企业的计划基础。在这样的价格假定条件之下,采用新的资本组合的可行性无疑与一般均衡价格条件下相比要小许多,但仍然有可能是可行的。

企业这种“预计最差情况的策略”显然不是最优决策,而是一种安全决策。严格地说,这种给定价格的假定也是存在疑问的,它实际上假设众多企业的资本重组不会影响到设备的废弃价格而且新设备价格也足够固定不会因为重组导致的需求上升而受影响。

如果有足够多的企业在安全决策下采取了新的资本组合,那么由于各企业新旧资本组合的各自存在的异质性,各种设备在要素市场的交易完全可能产生比企业预期最差的条件要好得多的局面。例如被某些企业放弃的设备恰恰成为另外一些企业采取新的资本组合之中的新要素,那么这些设备对于放弃它的企业而言,价格显然要高于原来预期的废弃价格;而对于需要新购置它们的企业则由于供给增加而价格甚至可能低于原价。所以许多企业将发现自己处于比原来预期条件更为有利的位置。

(二)图式解释

以“哈耶克认知图式”理论对拉赫曼的投资和资本重组分析进行转述和解析,如图2所示,首先存在着一个为企业家普遍持有的资本组合的认知地图,其中存在着从投入要素A、B、C到产出Y的逻辑关联,构成一个哈耶克认知图式之中的“模式”{A, B, C}→Y,甚至存在着精确的函数形式:

企业家进行资本重组,这意味着出现了认知图式修正或者图式转换。与原有的认知地图相比较,新的图式之中有可能只是细微的权重局部调整,也可能出现更全局性的视角转换而形成了全新的地图。如图3所示,最后结果是,至少是在部分企业家的认知图式之中,相比较原有的{A, B, C}→Y,新的模式{B, C, D}→Y成为一个可能的,甚至是更好的可选择模式。事实上,在原有的认知地图之中,{B, C, D}→Y也可能存在,但与{A, B, C}→Y相比并不构成一个有效率的模式。在图式转换之后,D与Y的认知关联距离被拉近,从而新的模式得以成立。

图3 资本重组的图式模式转换:{B, C, D}→Y

图4 静态均衡图式之中的模式

在主流的一般均衡范式之中,如果存在如下两种生产函数:

那么其一般均衡结果必然是要素价格在完全竞争之中调整,形成kA+lB+mC=Y=l'B+m'C+nD的局面。用哈耶克的图式解释则是:模式I:{A, B, C}→Y与模式II:{B, C, D}→Y构成等价关系。而由此形成一般图式如图4所示,两种子模式实际上可由产出最大化或者成本最小化计算得出一个固定比率混合的模式:{A, B, C, D}→Y。在此图式之中,按照一定比例分布的企业家或则选择模式I,或者选择模式II。在一般均衡观点看来,这是一个终极意义上绝对静态的图式,也是应当为所有企业家所共享的唯一标准模式。任何对于此图式的认知偏离以及基于其的决策,如某些企业家并未形成与此标准一致的认知图式和模式,将会造成错误决策并影响要素价格,并使得自己遭受惩罚。在更为动态一点的意义上,企业家可以以一定的概率进行两种模式的切换,但这种切换必须维持一般均衡的固定比率,要素需求和供给的价格将自动调节维持此标准均衡结果。这个唯一标准正确的均衡图式就仿佛是柏拉图理想世界之中“完美的圆”,现实虽然不存在绝对完美的圆,但人人都共享这样的标准图式。

拉赫曼的资本重组理论实际上拒绝这种图式的唯一正确标准。静态的标准图式虽然是可计算的,但在动态的世界以及主观的认知图式之中,并具有决定意义。企业家图式和模式的形成还需要对其他企业家的图式进行了解和猜测。相信真正的不确定性存在的企业家能动地构想出自己的图式和模式。企业家对于不确定性的认知图式本身就可以构成不确定性的来源,更不用说现实世界之中的外部动态变化。静态均衡图式是构成企业家图式的视角之一,而不是唯一图式。复合式的图式还需要考虑其他的视角图式,例如考虑其他企业家的认知过程和结果。这就是哈耶克和拉赫曼所谓的个人计划的协调,任何计划和预期本身都会蕴含着对其他人的计划和预期的预期。只要部分企业家不依据静态均衡图式来决策,他们就可能形成市场均衡价格的偏离。例如在t1阶段他们过多地选择了模式I {A, B, C}→Y,而预见到此种认知偏离的企业家,显然图式中的模式II 成为其唯一选择,而不是静态均衡的混合图式,并以此作为t2阶段的决策依据。正是此种对静态均衡图式的偏离本身就构成了偏离的动因。事实上现实图式的转换和模式选择还可能由其他如新的生产可能边界即新技术的预期所驱动,但正如前面拉赫曼所指出,资本重组的动因包括两方面内容,一部分是“实际的”技术创新,而另外一部分来自企业家的预期,也就是哈耶克图式本身的动态。静态均衡理论并不能真正对“实际”的技术创新进行分析,同时还严重地忽略了企业家预期意义上的动态不确定性。正是在这个意义上,拉赫曼彻底地反对静态均衡观念,甚至反对所谓的“均衡趋势”,而主张“永不均衡”。

不同的企业家正是出于对各自主观的、不确定性意义上的这种资本动态调整的构想来决策自己的资本计划。资本结构的动态演变不是单方面历史经验的结果,而是经验结合了决策者主观预期的复合生成。这正是拉赫曼所谓的:“任何情况下,t2发生的事情不仅仅是t1时发生事情的结果,也不仅是t1时发生事情加上在其结束时所作决定的结果……甚至是t2开始之前那些决策导致的成功的综合结果”。[25]

拉赫曼的企业资本结构动态演变模型彻底否定了静态均衡分析方法的可行性。企业资本重组的决策不大可能是彼此一致的,甚至在运行结束之后,企业还会发现自己处于一个并非自己选择的局面,因而无法假设企业能在事先知道有哪些选项对他们是可能的,并以此做出资本计划。由此,企业资本组合的重组,无论其动机和结果如何,都不是“对均衡的回归”,而只能被视为一种动态现象来处理。

四、资本的秩序

(一)资本的涵义

对于“资本”一词的理解,通常是“资金”和“资本品”这两种意义之一,或者是这两者的某种模糊的混合。古典学者中威廉·配第将流通中的货币理解为资本,杜尔哥认为资本是积累起来的流动的价值,近现代的经济学者则多强调资本的资本品方法,即将资本视为生产赖以进行的物资资料。正如拉赫曼所指出的,“经济学家所使用的‘资本’一词,并没有一个明确无误的含义。有时候这个词表示生产的物质资料,有时候是指其货币价值,有时候它表示可用于租赁和购买这些资产的货币总量。而对于某些经济学家来说,‘资本’就是指未来收入流的现时价值”。[26]

仅仅从资本的“资金”和“资本品”的属性划分并不能展现出奥地利学派资本理论的独特性。即使是在奥地利学派经济学之中,不同学者对于资本的定义仍然存在重要的差别。例如,希克斯将资本定义为“是能够为未来提供有用产品流和服务流的存量”,[27]庞巴维克指出资本“是用作获利的生产出来的产品集合体”,[28]而拉赫曼将资本“定义为(异质的)物资资源存量”。[29]由于企业家各自的主观认知的不同,同样的物资能够带来的收入流完全可能大不相同。而在一般对资本品的理解之中,资本就是能够带来收益或者产品服务流的存量,资本这种属性似乎与其物理属性一样是客观的,与旁观者、实施主体完全无关。借助于这样对资本的抽象,经济学才能够对于资本和生产展开均衡分析。主流理论典型的处理方式如索洛模型将资本视作同质的生产要素,资本K和劳动L在生产函数中仅仅是数量上差异,而没有质的区别。在这种观点下,资本品可以被完全替代。然而,在奥地利学派的主观主义视角之中,物资资料作为资本是有主体的,即针对某些特定的个人或者企业家而言,这些物资才是资本。

“资本”定义的含混和复杂反映了人们在形成和使用这个概念或者“分类”的过程中基于不同目的、采取了不同的视角。这也是哈耶克认知图式多重复合性的反映。从哈耶克“感觉的秩序”和“认知图式”的角度,很容易得出“资本”的启发性定义,将“资本”理解为一种心智秩序,即认知意义上的各种资源所构成的图式和模式。这也就是拉赫曼所谓的“资本结构、经济系统中不同资本资源安排的秩序”。秩序是被主体所意识到或者认知的结构,作为秩序的资本必然与主体关联,而不能像主流范式将其处理为无主体的“客观”构成。用哈耶克图式的语言来解释,资本就是认知图式之中的生产模式的特定分类组合。例如,之前讨论的模式I:{A, B, C}→Y,其中{A, B, C}就构成了资本,脱离了认知图式及其具体的模式将A、B或C称为资本并没有什么意义。正如哈耶克图式所展示的,单纯地辨析“什么是资本”并不能揭示问题所在,而需要从事物的关联及其基本图式立场出发才能更好地理解资本及其性质。

(二)资本的异质性

拉赫曼认为“所有的资本资源都是异质的。这个异质性(heterogeneity),当然,重要的不是其物理异质性,而是其用途上的异质” 。[30]每个资本品,在每一刻及当时的环境下,都对其拥有者来说是“最优”用途,也就是说,是最有利润的用途。“最优”这个词是它相对一定范围内其他替代选项来说的。改变环境就会影响这个最优位置。意外变化也会为用途开辟新的可能,并可能从昨天的“最优”用途转变成一个更加好的用途。或者,它将迫使出现一个从“现在最优”到“次优”用途的转变。拉赫曼认为企业依据其涉及现在和未来的预期对资本组合做出决策,资本具有替代和互补性且受技术和市场约束,资本组合在其中随着信息流不断发生变化,因此“度量资本的所有努力都是徒劳的”。

用哈耶克认知图式可以更好地辨识奥地利学派经济学与主流新古典经济学在资本的认识差异。奥地利学派典型地反对宏观经济学的资本加总方法,如拉赫曼曾指出:“我们无法将啤酒桶加到鼓风炉上,也无法将卡车与几码长的电话线相加”,[31]这代表了奥地利学派的典型立场。而资本的加总和平均在主流范式之中是被普遍接受的方法,这几乎反映在全部的宏观经济学各种数理模型和数量统计的应用之中,其隐含的认识论立场实际上是一般均衡的静态图式。哈耶克认知图式可以对此给出一个较好的解析。对于一个唯一的确定的图式而言,资本或者资本品的加总涵义是非常清晰的。一定量的A+B+C+D 的意义是依据图式之中的模式产生的,即一定量的Y;正如之前所讨论的一般均衡图式之中的混合模式:{A, B, C, D}→Y,确定量的各要素依据此混合图式必然可以以最大化方法计算得出一个确定性的产出。套用拉赫曼的说法,假设“啤酒桶”与“鼓风炉”共同构成一个资本模式产出某物Y的话,那么将“啤酒桶”与“鼓风炉”进行量的加总就意味着一定量产出Y。这里资本加总的涵义确定无疑。

如果不存在决定意义上唯一的图式以及模式,那么一定量的A+B+C+D就无法对应一定量的Y。当然,在此简化的例子之中可以求出一定区间的Y值,勉强赋予此资本加总以一定涵义,但显然此资本加总的涵义已经模糊。引进更为复杂的图式,如增加不同类型的产出,增加不同比例的资本构成图式,此种资本加总的涵义的模糊性便迅速上升,如果图式的多重性、多视角是无限的,加总就愈发地陷入无意义;拉赫曼质问的“将啤酒桶加到鼓风炉上”或者“将卡车与几码长的电话线相加”其意义何在,在哈耶克认知图式的框架之中更为彰显。

资本的异质性是由资本拥有者或者说企业家的“资本计划”和“资本结构”所决定的。在拉赫曼看来,企业家的真正功能就在于发现最为有利的资本组合,这也就是所谓的资本结构,同时在不确定性的环境之中不断对资本组合做出调整,确定和修改资本组合的布局,也就是所谓的资本计划。因此,资本计划是企业家在面临不确定性和复杂性时试图采取改善自身处境的一种心理活动或主观行为。事实上,哈耶克在其讨论所谓个人计划与社会计划的协调问题中已经有类似的计划概念,只不过哈耶克主要从主观知识的角度,强调个人计划是对过去经验的主观理解基础之上的构想,而拉赫曼则将奥地利学派的主观主义从主观知识推进到主观预期方面。在“哈耶克图式”的意义上,两者逻辑是一致的。

五、小结和展望

“什么是资本”这样的问题古老而复杂,正是在“哈耶克图式”的多视角动态意义上,回答这样的问题不能拘泥于单一的静态的标准答案。奥地利学派的资本秩序理论为资本问题提供了一个具有启发性的独特视角。在哈耶克看来,对于世界的有序知觉是心智的结果,而不是世界自身的特性。同样,资本秩序也应当被视为一种主观主义的心智建构,从而与众多企业家的认知图式相关联,而不仅仅决定于一般均衡所描绘的静态图景。“丹尼特的危险观念”(Dennett’s dangerous idea)代表了经济学理论与演化认知科学主流研究前沿真正地、完全融合到一起的一种发展前景。[32]正如哈耶克所指出的,对人类心智、认知系统和秩序的完全把握是不可能,但并不意味着需要放弃对心智这种复杂系统的研究。心智秩序与资本秩序、市场经济秩序一样,可以从原则上进行了解和认知。人类认知的拓展总是“危险的”。任何一种重大的“范式革命”,或者说“图式转换”都有可能误入歧途,但进化的压力迫使人们面临危险继续创新。如果经济学的“认知转向”正在发生的话,具有强烈心理和认知基础倾向的奥地利学派经济学无疑会发挥重要作用。

[1][3][4][22][24][25][26][29][31] [德]路德维希·拉赫曼:《资本及其结构》,刘纽译,上海:上海财经大学出版社,2015年,序1,序1,序2,引5,第36-38、39、1、9、2页。

[2] 张凤林:《西方资本理论的发展与演变》,《中国社会科学》1995年第2期。

[5] Thagard, P.,“Societies of Minds: Science as Distributed Computing”,Studies in History and Philosophy of Science, vol.24, no.1, 1993, pp.49-67.

[6] [法]保罗·布尔吉纳、让-皮埃尔·纳达尔:《认知经济学:跨学科观点》,贺京同译,北京:中国人民大学出版社,2014年,第3页。

[7] [英] 哈耶克:《法律、立法与自由》下册,邓正来、张守东、李静冰译,北京:中国大百科全书出版社,2000年,第535页。

[8][9][10][12][13][14][16][18][19] Hayek, F.A., The Sensory Order: An Inquiry into the Foundations of Theoretical Psychology, Chicago: University of Chicago Press , 1952, p.7, p.39, p.40, p.1, p.48, pp.48-49, pp.112-118, pp.114-115, p.107.

[11] R. A. Wilson & F. C. Keil (ed), The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences, Cambridge, MA: The MIT Press, 1999, p.729.

[15] McQuade, T. & Butos, W.,“The Sensory Order and Other Adaptive Classifying Systems”,Journal of Bioeconomics, no.7, 2005, pp.335-358.

[17] 马永翔:《心智、知识与道德:哈耶克的道德哲学及其基础研究》,北京:生活·读书·新知三联书店,2006年,第95页。

[20] Keynes, J. M., A Treatise on Probability, London: Mcmillan, 1921(1962),p.4.

[21] 谢志刚:《奥地利学派经济学的不确定性认知观》,《学术研究》2014年第12期。

[23] Horwitz, S.,“Analogous Nodels of Complexity: the Austrian Theory of Capital and Hayek's Theory of Cognition as Adaptive Classifying Systems”,Explorationsin Austrian Economics, Emerald Group Publishing Limited, 2008, pp.143-166.

[27] Hicks, J.,“Capital Controversies: Ancient and Modern”,American Economic Review, 1974, vol.64, no.2, pp.307-316.

[28] [奥]庞巴维克:《资本实证论》,陈端译,北京:商务印书馆,1964年,第84页。

[30] Lachmann, L. M., Capital and Its Structure, the Institute for Humane Studies,1978 (1956), p.2.

[32] [美]唐·罗斯:《经济学理论与认知科学:微观解释》,贾拥民译,北京:中国人民大学出版社,2011年,第12页。

责任编辑:张 超

F011

A

1000-7326(2016)12-0091-10

*本文系国家社科基金重点课题“经济思想史的知识社会学研究”(14AZD109)、中国社会科学院经济研究所创新工程“经济思想史的知识社会学和知识经济学”的阶段性成果。

谢志刚,中国社会科学院经济研究所副研究员(北京,100836)。