汉赵封国与天下秩序的建构*

王安泰(南开大学历史学院)

一、前言

自汉武帝奠定天下秩序以后,天子领有九州、治理天下,开始被形塑为中国古代政治体系的基本原理。[1]《尚书·禹贡》云禹所划定的范围“东渐于海,西被于流沙,朔南暨声教”,秦始皇所立《琅邪刻石》亦云“六合之内,皇帝之土,西涉流沙,南尽北户,东有东海,北过大夏”,显示早在战国与秦平定天下之际,已刻画出天子治理天下的范围。参见《尚书·禹贡》,收入中华书局编辑部编:《汉魏古注十三经》,中华书局1998年版,第18页;《史记·秦始皇本纪》,中华书局1982年版,第245页。九州之内,皆属天子统辖;而在九州边境之外的地区,则为不受皇帝恩泽的偏荒地带。九州之内设有郡县,凡是在郡县之内的人民,都是天子德化所及的对象。而中国古代的天下亦有广狭二义,广义的天下就是包含四夷的整体世界,狭义的天下就是皇帝德化所及的范围,也就是设置郡县的区域;[2]邢义田指出,战国以降,“天下”一词具有广义与狭义两种性格,并由此构成“天下一家”与“夷夏之防”的二元结构。渡边信一郎则认为,从中国古代的天下观来看,可分为同一语言文化区的九州岛=中国体系,及涵盖中国与夷狄的复合型体系。参见邢义田:《从古代天下观看秦汉长城的象征意义》,《燕京学报》2002年新13期,收入氏著:《天下一家——皇帝、官僚与社会》,中华书局2011年版,第84—135页。渡边信一郎:《中国古代的王权与天下秩序——从日中比较史的视角出发》,徐冲译,中华书局2008年版,第43—76页。而位于郡县体系最外围的边郡,就成为区隔内外的界线。[1]参见余英时:《汉代贸易与扩张:汉胡经济关系结构研究》,邬文玲等译,上海古籍出版社2005年版,第60—64页。因此狭义天下相当于王朝实际的统治疆域(九州),在狭义天下以内者属于内臣,其外则为外臣。[2]过往学者已对汉代内臣与外臣的意涵进行分析,栗原朋信认为,自汉初开始已有内臣、外臣之别,凡非汉诸侯王与列侯爵号的君长皆属外臣。其后,堀敏一提出修正观点,认为汉代内臣形式多元,滇王、西南夷君长等亦应归类为内臣。阿部幸信则认为,西汉前期诸侯王亦具有“外臣”的特质,直至汉武帝时期方逐渐转化为“内臣”。参见〔日〕栗原朋信:《文献にあらわれたる秦汉玺印の研究》,收入氏著:《秦汉史の研究》,吉川弘文馆1960年版,第160—228页。〔日〕堀敏一:《汉代の异民族支配における郡县と册封》,收入氏著:《东アジア世界の形成——中国と周边国家》,汲古书院2006年版,第39—94页。〔日〕阿部幸信:《前汉时代における内外观の变迁——印制の观点から》,《中国史学》第18卷,2008年,第121—140页。

然而,上述划分明确的天下秩序,未必全然适用于魏晋南北朝时期。自东汉灭亡伊始,除西晋曾短暂平定天下外,魏晋南北朝的所有政权都无法掌握汉代的全部疆域。为了彰显自身统治的正统性与有效性,各政权均须宣称拥有“天下”,其实践有赖制度的运作。各政权建国时,多会进行郊祀、立宗庙等固定的即位礼仪,向上天、先祖与世间宣告自己是天下唯一共主[3]川本芳昭认为,十六国时期诸胡族政权已逐渐跳脱以汉人为重心的正统观,建构新的中华意识。参见〔日〕川本芳昭:《魏晋南北朝时代の民族问题》,汲古书院1998年版,第89—95页。本文强调的正统性,则为“天无二日、民无二主”的单一正统观,以胡人为核心的新正统性与天下只有一个天子的唯一正统性,两者并不冲突。,并透过礼制、法制、官制等手段,对内臣与外臣进行管理[4]关于国家礼法制度与天子治天下理念间的关系,可参见高明士:《天下秩序原理的探讨》,收入高明士:《东亚古代的政治与教育》,台湾大学出版中心2004年版,第1—16页。甘怀真:《秦汉的“天下”政体——以郊祀礼改革为中心》,《新史学》第16卷第4期,2005年,第13—56页。。在外臣方面,各政权借由授予周边势力领袖官爵,建立册封体系,以证明自己是天下的共主;[1]西嶋定生以中国、朝鲜半岛、日本等地区合称为古代东亚世界,在此范围以内具有汉字、儒教、律令、佛教等共通要素,并以中国王朝的册封体制作为国际秩序的基准。其后谷川道雄、堀敏一、洼添庆文等学者进一步分析册封体系,认为各王朝是以将军号、都督诸军事等官职作为区别周边民族地位高低的基准。〔日〕谷川道雄:《东アジア世界形成期の史的构造——冊封体制を中心として》,收入唐代史研究会编:《隋唐帝国と东アジア》,汲古书院1979年版,第102—103页。〔日〕堀敏一:《中国と古代东アジア世界——中华的世界と诸民族》,岩波书店1993年版,第158—161页。〔日〕洼添庆文:《四世紀における东アジアの国际关系——官爵号を中心として》,载《历史公论》第77卷,1982年,收入氏著:《魏晋南北朝官僚制研究》,汲古书院2003年版,第357—358页。对于辖境内的内臣,则是将诸侯王分封至天下各地,以象征王者领有九州。此外,魏晋南北朝各政权并非只有称帝或称天王的选项,而是依据自身势力的大小强弱,权宜选择是否成为天子,或是与其他政权“共有”天下,亦即当时的“天下”选项实多元而复杂。[2]甘怀真认为魏晋南北朝的天下型态有三类,分别是“一个天下”型、“并立天下”型与“王国”型,孙吴与蜀汉的结盟,即属承认其他天子存在的“并立天下”型。甘怀真:《从天下国家的观点论中国中古的朝代》,《中国中古史研究:中国中古史青年学者联谊会会刊》(第二辑),中华书局2011年版,第3—22页。因此要理解中国古代天下秩序定型化的过程,除了关注秦汉与隋唐等统一王朝以外,亦须留心魏晋南北朝的变化,尤其是夹杂政治、民族等复杂因素的十六国时期,更须再加分析。

十六国各政权授予宗室与大臣的封国,经常位于辖境以外,过往学者将这类封爵归为虚封,空有名号而无实际意义。[3]例如田村实造认为,刘渊建国后分封诸王,明显是没有实际封国食邑的虚封,且为刘渊统治所不及之处,其意义只是为了满足统治者自身的虚荣心。张金龙分析北燕封国,提出北燕封臣下于汲郡、阳平、陈留、上党等地区,皆非北燕的控制范围,而属过往西燕、后燕的统治区,反映北燕冯氏尊崇西燕、后燕的倾向。且这种封爵并非实封,仅有名号,目的仅是为了提高受封者的地位。参见〔日〕田村实造:《中國史上の民族移動期——五胡·北魏時代の政治と社會》,创文社1985年版,第27—28页。张金龙:《北燕政治史四题》,《南都学坛》1997年第4期,收入氏著:《北魏政治与制度论稿》,甘肃教育出版社2003年版,第429—433页。然而,十六国时期各政权将诸侯“分封”于各地的举动,除了虚封的方面以外,理应具备现实上的象征意义。[1]顾颉刚、史念海已提出遥领与虚封是三国时期的两种特殊制度,遥领是设立版图以外的刺史与太守,虚封则是有封爵而无实土之意。胡阿祥认为,三国时期的遥领、虚封情形,以吴国最为频繁。永嘉之乱以后,各政权也经常册命大臣担任境外的官职,并以此区分内臣、外臣。但过往学者多关注遥领、虚封现象本身,并未着墨于十六国封国的详细分布。参见顾颉刚、史念海:《中国疆域沿革史》,商务印书馆2000年版,第100—101页。胡阿祥:《魏晋南北朝之遥领与虚封述论》,《南京师范大学学报》(社会科学版)2011年第5期,第47—53页。要探讨此一课题,可向前追溯至同为天下分裂的三国时期。

随着东汉政权的衰亡,汉代的天下秩序也随之土崩瓦解,逐渐转为三国鼎立之势。魏蜀吴三国皆致力于重建天下秩序,不过三国各自面临不同的难题。简要来说,获得东汉皇帝禅让的曹魏,有接受前朝禅让的正当性,又掌握天下的中心洛阳等地,在各项制度上足以宣告自身为天下正统。因此曹魏的天下秩序显然延续东汉,以汉代曾经设置的郡县空间作为曹魏理应拥有的(狭义)天下范围,并以此作为授命地方官员与册封诸侯的原则。[2]关于曹魏诸侯的分布情形,参见王安泰:《开建五等——西晋五等爵制成立的历史考察》,花木兰出版社2009年版,第54—57页。蜀汉亦以继承东汉正统自居,那么东汉统治的疆域,自然也是蜀汉继受的部分,蜀汉统治者将诸王封于曹魏领域内,是为了证明自身的正统性,宣示这些地区是原属东汉的疆域,应归蜀汉统治。[3]宗亮、张敏:《蜀汉封爵制度考论》,《中华文化论坛》2008年第2期,第5—10页。而孙吴既非接受东汉禅让,也非继承东汉正统,孙权为了建构孙氏为天下主的论述,在册封宗室为王时,常以曹魏领地为封国,以宣示天下是孙氏的天下。[4]高敏认为,建安二十四年(219)以前,孙吴尚未自行授爵,而是以东汉朝廷授予的爵位为准。到了孙权称吴王(222)与称帝改元(229)时,才出现两次大规模的封侯举动。沈刚分析孙吴封国,认为孙吴多数侯国分布在丹阳、吴郡,江东士族多封于本籍地,随孙氏南渡的北人则多封于丹阳郡。高敏:《孙吴封爵制的创始年代考略》,《许昌师专学报》1992年第2期,收入氏著:《魏晋南北朝史发微》,中华书局2005年版,第94—105页。沈刚:《孙吴蜀汉封侯问题探讨》,收入殷宪主编:《北朝史研究——中国魏晋南北朝史国际学术研讨会论文集》,商务印书馆2004年版,第1—9页。而孙吴与蜀汉缔结同盟,“约交分天下”[1]《三国志·蜀书·后主传》,中华书局1964年版,第896页。,也就是约定共灭曹魏后平分天下,将原本交错的诸侯封国与刺史疆域,各自调整至自己那一半的天下之内。[2]胡阿祥:《六朝疆域与政区研究》,学苑出版社2005年版,第208—213页。无论天下是否可以平分,显然吴蜀二国都认定有一个完整的天下,而由吴蜀二国平分。三国时期为了建构天下秩序,经常安排封国于辖境之外,使爵位具有虚封的性质[3]学者指出,虚封是三国时期的特殊制度,意指有封爵而无实土,其中以吴国最为频繁。参顾颉刚、史念海:《中国疆域沿革史》,第100—101页。胡阿祥:《魏晋南北朝之遥领与虚封述论》,《南京师范大学学报》(社会科学版)2011年第5期,第47—53页。,其目的是为了宣示领有天下、恢复天下秩序。因此西晋平吴之举,被视为从“天下三分”到“天下一统”的功业,而西晋“恢复”天下、“一统”天下的参考依据,就是汉代的天下。

西晋平吴一事,不仅证明自身是奉天承运的正统王朝,更重要的是,西晋证明了汉代的天下秩序确有恢复的可能性。因此西晋崩解之际,不仅是偏安江东的东晋宣示要恢复天下秩序[4]户川贵行认为,东晋时期仍设定洛阳为天下中心,直至刘宋以后,方确立以建康为天下中心的格局。参见〔日〕户川贵行:《东晋南朝における天下观について——王畿、神州の理解をめぐって》,《六朝学术会报》第10卷,2009年,第35—49页。,位居华北的各胡族政权,也面临如何重建天下体系的课题。笔者先前已探讨前后秦时期封国位置与天下秩序的关系,发现前后秦的封国位于长江以南的比例较低,应与前后秦当时的政治外交情势相关。[5]参见王安泰:《前后秦的封国分布与天下秩序》,《中国中古史研究》第12卷,2012年,第55—88页。本文将以爵位制度为出发点,探讨汉国与前后赵时期封国的空间分布,并分析其原因,借此观察当时统治阶层如何安排天下秩序。

二、刘渊对天下秩序的奠基

西晋后期,因贾后专政与诸王权力过大引发八王之乱,诸王不仅相互攻伐,又引入各地胡族作为后援,导致各地胡人势力坐大,西晋也随之崩解。西晋末年胡族的代表人物,首推汉国的建立者刘渊。

刘渊自称南匈奴王室后裔[1]内田吟风与唐长孺皆认为刘渊出自屠各,但内田吟风指屠各为匈奴王族后裔,唐长孺则认为屠各属匈奴别种,并非南匈奴单于之族。参见〔日〕内田吟风:《后汉末期より五胡乱勃发に至る匈奴五部の状势に就いて》,《史林》第19卷第2期,1934年;后改题为“魏晋時代の五部匈奴”,收入氏著:《北アジア史研究(匈奴篇)》,同朋舍1988年版,第263—305页。唐长孺:《魏晋杂胡考》,收入氏著:《魏晋南北朝史论丛》,河北教育出版社2000年版,第381—388页。,自魏末咸熙年间即以侍子身份长居洛阳,接受《毛诗》、《尚书》、《左传》、《史记》、《汉书》等经史学问。咸熙年间正值魏晋交替之际,以司马氏为核心的政治集团积极进行礼法、官制等方面的变革,当中也包含了王爵与五等爵的分封。[2]关于魏晋之际的爵制变革,参见〔日〕越智重明:《刘宋の五等开国爵と貴族》,《东洋史学》第16卷,1956年;〔日〕越智重明:《晋爵と宋爵——再び《刘宋の五等国爵爵と貴族》について》,《史渊》第85卷,1961年;这两篇文章后增补改订为《五等爵制》,收入氏著:《魏晋南朝の政治と社会》,吉川弘文馆1963年版,第249—353页。杨光辉:《汉唐封爵制度》,学苑出版社2002年版,第28—32页。王安泰:《开建五等——西晋五等爵制成立的历史考察》,第35—47页。刘渊亲身体验西晋的各项制度与学术知识,对于汉晋的政治体系与天下秩序,必然有相当程度的理解。

西晋后期,由于宗室互相攻击引发八王之乱,位于并州的南匈奴诸部趁机起兵反抗西晋,并推举刘渊为领导者。刘渊建国之初,不仅面临着政权正统的课题,尚须处理胡汉民族关系,使得刘渊必须在复杂的政治与民族课题中进行抉择。由于匈奴长期受到汉人压迫,众人因而建议刘渊为大单于,希望刘渊能“复呼韩邪之业”,刘渊对此有不同的想法:

大禹生于西戎,文王生于东夷,顾惟德所授耳。今见众十余万,皆一当晋十,鼓行而摧乱晋,如拉枯耳。上可成汉高之业,下不失为魏武,何呼韩邪足道哉。虽然,晋人未必同我。汉有天下世长,恩德结于民心,是以昭烈崎岖于一州之地,而能抗衡于天下。吾又汉氏之甥,约为兄弟。兄亡弟绍,不亦可乎?且可称汉,追尊后主,以怀人望。[1]《晋书·刘元海载记》,中华书局1974年版,第2649页。

刘渊说呼韩邪何足道哉,意指呼韩邪只是接受汉代册命的游牧民族领袖,不足以号令以汉人为中心的天下。因此刘渊认为,与其称大单于之号,不如继承汉王朝的正统,作为平定天下的号召。且匈奴过往与汉王朝有和亲关系,约为兄弟之国,故可以此血缘关系来建构恢复汉朝的主轴。因此刘渊于304年称汉王,“追尊安乐公禅为孝怀皇帝,立汉高以下三祖五宗之神主而祭之”,一如刘秀、刘备以恢复汉室为名的举措,俨然以汉朝的继承人自居。[2]学者认为,刘渊以汉与匈奴为兄弟为名,并以“复呼韩邪之业”作为号召,是利用匈奴族群的历史记忆,强化匈奴核心集团内部的凝聚力。参见陈勇:《汉赵史论稿——匈奴屠各建国的政治史考察》,商务印书馆2009年版,第1—6页。然而刘渊具有匈奴的身份,仍须强调匈奴本身的正统性,在延续汉晋官爵体制的同时,也采用匈奴原有的部落制度,造就以胡统胡、以汉统汉的策略。[3]参〔日〕谷川道雄:《南匈奴の国家前后两赵政权の性格について》,《名古屋大学文学部研究论集》第35卷,1965年;后改题为“南匈奴的自立及其国家”,收入氏著:《隋唐帝国形成史论》,李济沧译,上海古籍出版社2004年版,第30—41页。周伟洲:《十六国时期的“胡汉分治”》,收入氏著:《西北民族史研究》,中州古籍出版社1994年版,第173—184页。雷家骥:《汉赵国策及其一国两制下的单于体制》,《中正大学学报》(人文分册)第3卷第1期,1992年,第51—94页。

刘渊自称匈奴单于嫡系,可能是假托伪造的世系[1]唐长孺认为,西晋末年已不存在严格意义的匈奴部族,而以屠各、羯胡、卢水胡三大类为主,因此原匈奴贵族刘宣等人为了恢复匈奴旧业,遂以屠各酋长刘渊假南单于后裔之名起事。参见氏著:《魏晋杂胡考》,《魏晋南北朝史论丛》,第381—388页。,其目的是为了争取匈奴贵族支持。与此同时,刘渊也希望能获得汉人的认同,因此他必须强化天命与正统的各项论述,以争取人心,巩固自身统治。从刘渊于永兴元年即汉王位之际所下之令,亦可见其端倪:

昔我太祖高皇帝以神武应期,廓开大业。……而元成多僻,哀平短祚,贼臣王莽,滔天篡逆。我世祖光武皇帝诞资圣武,恢复鸿基,祀汉配天,不失旧物,俾三光晦而复明,神器幽而复显。……黄巾海沸于九州岛,群阉毒流于四海,董卓因之肆其猖勃,曹操父子凶逆相寻。故孝愍委弃万国,昭烈播越岷蜀,冀否终有泰,旋轸旧京。何图天未悔祸,后帝窘辱。自社稷(蜀汉)沦丧,宗庙之不血食四十年于兹矣。今天诱其衷,悔祸皇汉,使司马氏父子兄弟迭相残灭。黎庶涂炭,靡所控告。孤今猥为群公所推,绍修三祖之业。[2]《晋书·刘元海载记》,第2649—2650页。

从上文可见,刘渊自云承继汉高祖刘邦以来的祖先世系,中间一度遭到王莽断绝,但光武帝刘秀随即“恢复”原有规模;东汉末年,董卓、曹操相继把持朝政,刘备奠基的蜀汉则继承汉正统,并致力于光复旧都。因此刘渊的起兵,是为了“绍修三祖之业”,也就是再次恢复祖先的基业。刘渊自称汉朝的正统继承者,继承祖先基业的内容除了祭天、郊祀、宗庙等各项礼制规范外,显然也包含汉代的统治疆域与天下秩序。那么哪些地方属于汉朝的统治疆域?就制度方面来看,凡是汉代设立郡县、派遣官员统理的地方,都属于汉朝的疆域,也是刘渊必须“恢复” 的部分。

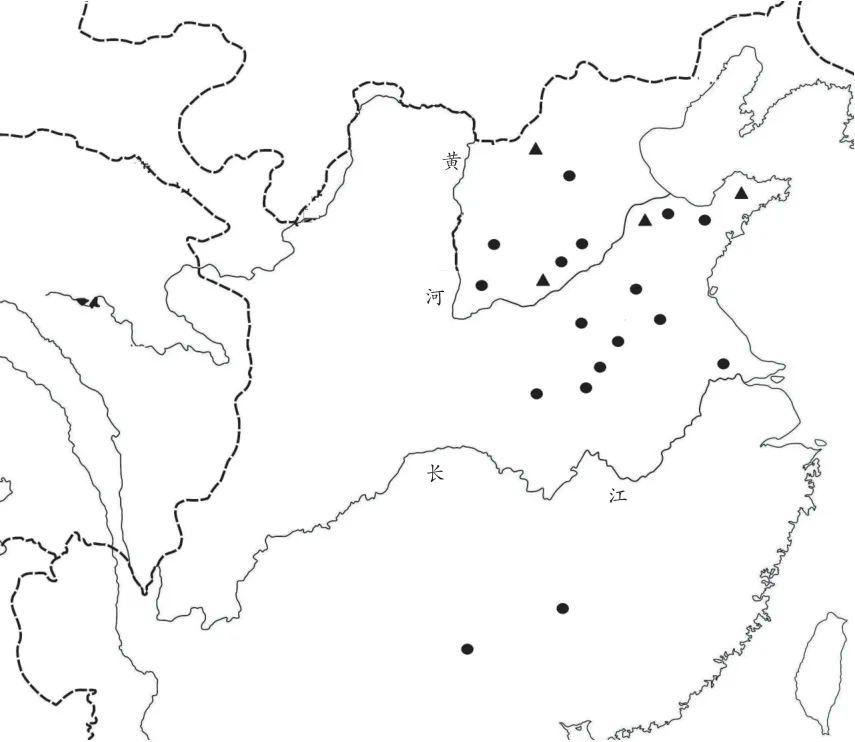

308年,刘渊进而称帝,并进行第一次的大规模分封,除以宗子为王外,“宗室以亲疏为等,悉封郡县王。异姓以勋谋为差,悉封郡县公侯”[1]《晋书·刘元海载记》,第2650—2651页。,之后又陆续册命宗室为王。刘渊建国初期尚未扩张版图,刘渊册命的封国位置,几乎都在刘渊统辖范围之外,也就是全为西晋的疆域。从图1“刘渊时期册封示意图”可看出,刘渊时期的封国多集中于黄河下游与淮水流域一带,亦有部分封国位于长江以南,如始安王(刘曜)与西昌王(刘锐)等,而幽州、平州、益州等地区则不见封国。刘渊建国时,尚无法得知晋元帝将立国于江东,因此在分封诸侯时,并未刻意回避长江以南一带。

图1 刘渊时期册封示意图

由于现有史料不足,无法明确判断刘渊时期封于江南诸侯的数量,但至少可以确定,刘渊的分封不仅限于江淮以北地区,而是以整个天下为基准。

由此观之,刘渊册命的用意,实为宣告自己即将代表汉朝正统、恢复汉朝疆域,所以预先将诸侯分封于各地,表示天下皆属汉国所有。此一作法同时也否定了西晋的正当性,与刘渊的建国策略并无二致,可说是刘渊“恢复”汉室的具体行动。然而直至刘渊过世为止,仍无法攻克洛阳,西晋皇帝依然健在,进一步“恢复”天下秩序的举措,遂由刘聪完成。

三、刘聪对封国的特殊安排

刘渊死后,汉国政治局势一度混乱,刘渊太子刘和继位,密谋除去权力较大的诸侯王弟刘聪、刘裕、刘隆等,反为刘聪所害。刘聪称帝后,在新封诸子为王之余,也借机重整封国。

刘聪即位之初,疆域尚未显著增加。正如刘聪大臣陈元达所言,“陛下(刘聪)之所有,不过太宗(汉文帝)二郡地耳,战守之备者,岂仅匈奴、南越而已哉”[1]《晋书·刘聪载记》,第2664页。,反映刘聪所领疆域有限、周边又有许多势力的现实。即使刘聪攻克洛阳,中原诸强林立的局势仍未改变。当时汉国的太史令康相即云:

今虹达东西者,许洛以南不可图也。一歧南彻者,李氏当仍跨巴蜀,司马叡终据全吴之象,天下其三分乎!……石勒鸱视赵魏,曹嶷狼顾东齐,鲜卑之众星布燕代,齐、代、燕、赵皆有将大之气。愿陛下以东夏为虑,勿顾西南。吴蜀之不能北侵,犹大汉之不能南向也。[1]《晋书·刘聪载记》,第2674页。

康相借由天象分析当时局势,南方有晋元帝与成汉李氏,与刘聪成三足鼎立之势;而汉国以东有石勒、曹嶷、鲜卑等势力,亦不可轻忽。从而康相建议刘聪先致力黄河下游周边,暂时不必考虑南方问题。也就是说,刘聪当时仅是名义上主控华北,与东晋、成汉鼎立,实际的控制力仍显薄弱。

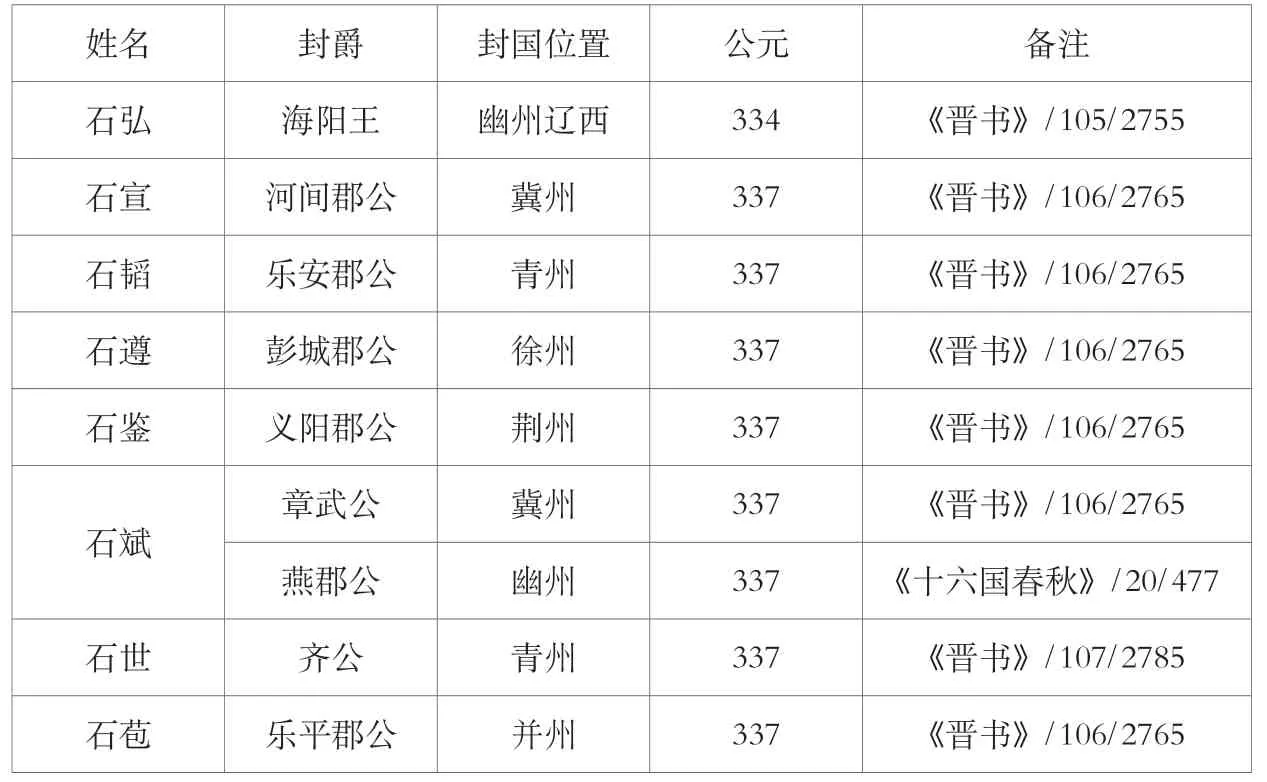

刘聪于310年即位之初,已小规模地册命宗室;至312年,刘聪派军平定洛阳、俘虏晋怀帝,遂大举册命诸子为王。此次册命的特殊之处,是刘聪以其六子为燕王(刘鸾)、楚王(刘鸿)、齐王(刘劢)、秦王(刘权)、魏王(刘操)、赵王(刘持),其名称已包含韩国以外的所有战国七雄。[2]参见《资治通鉴·晋纪十·永嘉六年》,第2778页。现存屠本《十六国春秋》的内容尚有疑虑,因此本文征引十六国史料时,优先参考正史与《资治通鉴》,其次方为《十六国春秋》。对于屠本《十六国春秋》的研究整理,参见刘国石:《清代以来屠本《十六国春秋》研究综述》,《中国史研究动态》2008年第8期,第10—15页。〔日〕梶山智史:《屠本《十六国春秋》考―明代における五胡十六国史研究の一斑》,《史学杂志》第119卷第7期,2010年,第40—64页。之所以独缺韩国,除了史料阙漏的因素,亦可能是因刘聪定都平阳,即是战国时期韩国之境,汉晋以来王畿周边大抵不作宗室封国[3]如孔融曾上奏提到西周王畿不以分封诸侯,又云“圣汉因循,未之匡改,犹依古法。颍川、南阳、陈留、上党,三河近郡,不封爵诸侯”。因而请求恢复周汉旧制,王畿之内不封诸侯。参见(汉)孔融等撰,俞绍初辑校:《建安七子集》卷1《上书请准古王畿制》,中华书局1989年版,第6页。,正如鲁徽建言,“今(晋愍帝)司马邺君臣自以逼僭王畿,雄劣不同,必致死距我”[4]《晋书·刘聪载记》,第2666页。,晋愍帝都于长安,与平阳距离甚近,鲁徽所言王畿显然是指以平阳为中心、延伸至长安、洛阳的区域。因此刘聪分封时刻意避过韩国,应是遵循王畿不封的原则。[1]自汉武帝以降,诸侯王国大多仅有数郡甚至一郡,统辖范围亦无法与战国七雄相提并论。所以此处所探讨的战国七雄国号,意为诸王仿若战国群雄分治天下,仅具象征意义,非指刘聪给予诸侯王等同战国群雄的国土。

此外,刘聪还册封诸子为吴王(刘逞)、代王(刘恒)、蜀王(刘京)。其中代王刘恒姓名与西汉文帝相同,汉文帝在即位以前亦受封代王,以刘恒为代王似有比附汉文帝的意味。吴、蜀则是三国时期与曹魏对峙的二国,正可对应前引康相所言与汉国鼎立的东晋与成汉,刘聪封二子为吴王、蜀王,应是期待这两个区域将成为汉国辖地。

刘聪攻克西晋首都洛阳后,已达成“恢复”汉朝天下秩序的第一步,下一阶段则是扫平其他势力,完成“平定”天下的使命。因此刘聪策略性地采用战国七雄国号与三国时期的吴、蜀国名,作为诸子的封国,显然不仅是为了虚名。[2]不仅是刘聪册命诸侯有比附战国群雄的目的,连十六国的国号本身,也多是延续战国秦汉所在地封国或地区而来。参见靳润成:《十六国国号与地域的关系》,《历史教学》1988年第5期,第25—28页。从图2“刘聪册封诸子示意图”看来,战国群雄的国号分布于华北与长江中游,搭配长江上、下游的蜀、吴二国,以及北方的代国,刘聪诸子的封国已遍及各个重要区域。如果诸王是如同战国群雄般的地方大国,那么在诸王之上的刘聪,当然就成为统领天下之主,具有西周天子般的地位。再配合上述以外的渤海、济南等王爵,刘聪宣示为天下之主的企图可谓昭然若揭。因此,刘聪借由册封诸子,构筑以诸子为中心的“天下”内部秩序,具备强烈的象征意义。

图2 刘聪册封诸子示意图

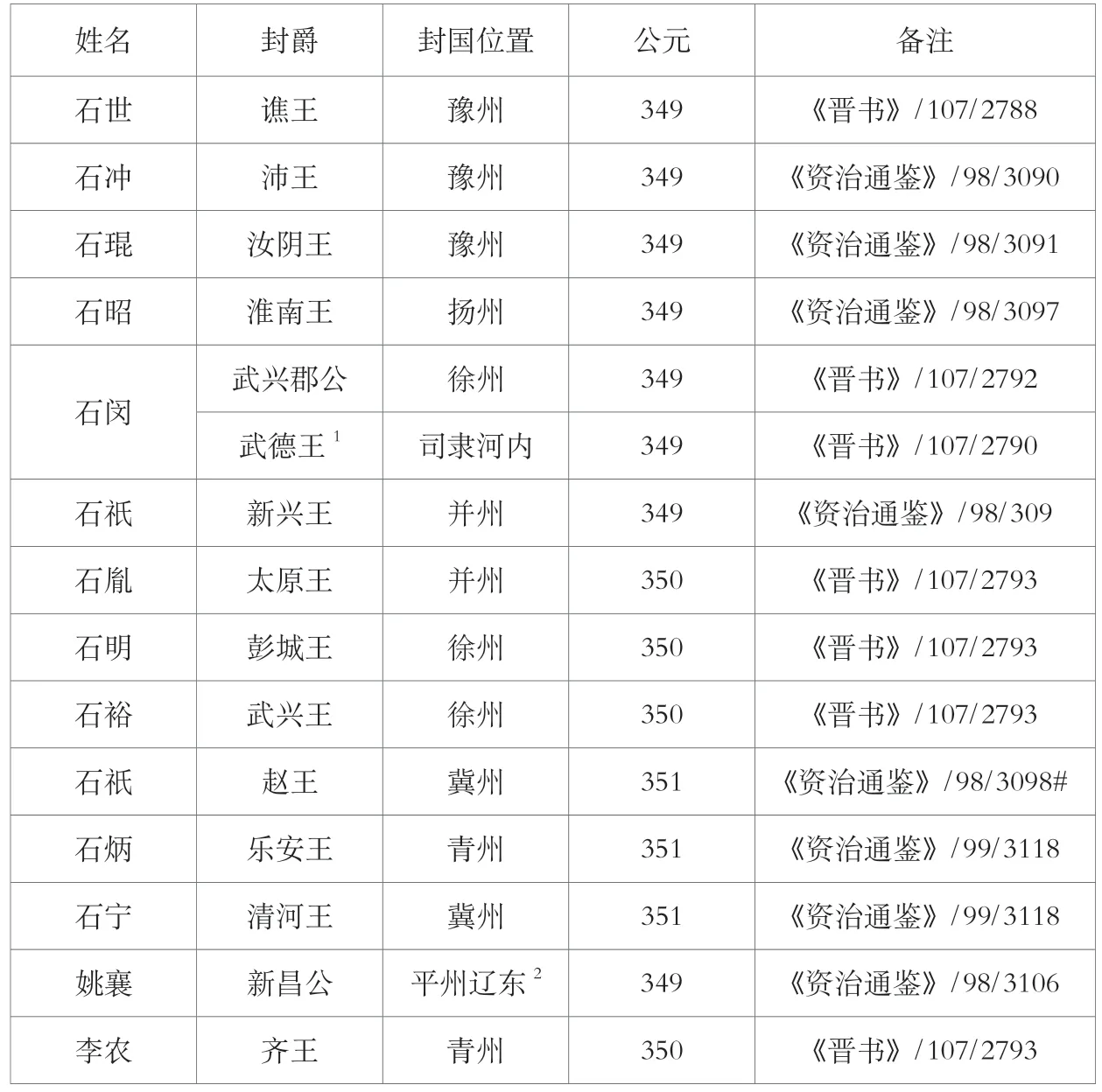

再参考图3“刘聪时期册封示意图”,相较于刘渊时期仅见2个封国位于长江以南,刘聪时期的江南封国至少已见8国,比例虽不及华北地区,仍足已显示刘聪比刘渊更积极将封国拓展至江南。位于黄河下游的冀州、青州、兖州、豫州等地,在汉晋时期就是封国的集中地带[1]参见王恢:《汉王国与侯国之演变》,台湾“国立编译馆中华丛书编审委员会”1984年版,第205—206页。王安泰:《开建五等——西晋五等爵制成立的历史考察》,第54—57页。,封国数较多自是在情理之中;至于刘聪册封于扬州的诸侯,除了宗室以外,另为俘虏的晋怀帝司马炽与晋愍帝司马邺。由此可知,刘聪进一步拓展封国分布范围,在宣示汉国统有天下之余,也有招安东晋官民之意。

图3 刘聪时期册封示意图

四、前后赵时期封国的集中化

刘聪死后,子刘粲继位,大臣靳准发动政变,诛杀刘粲与刘氏宗族,并自立为帝,汉国首都平阳陷入混乱中。当时驻扎于长安的宗室刘曜派兵至平阳平乱,并继承皇位。刘曜将首都移至长安,并听从大臣建议,改国号为赵,以水德继承西晋的金德,又以冒顿单于配天,以刘渊配上帝。[1]《晋书·刘曜载记》,第2685页。刘曜的改革,放弃了刘渊以两汉为尊的号召,而是在改以祭祀匈奴体系先祖的同时,承认西晋的正统性,并以继承西晋自居。也就是说,刘渊的天下是继承汉朝,而刘曜的天下则是继承西晋,从刘聪到刘曜的“天下”,经历一次由汉到赵的变化,继承名目由承汉转为承晋,五德次序也发生变化。[1]学者指出,前赵时期国势已趋稳定,从而在五德次序上由崇汉改为绍晋,以水德继承晋的金德,借此宣告晋朝已经灭亡,并否定东晋的法统。参见罗新:《十六国北朝的五德历运问题》,《中国史研究》2004年第3期,第47—56页。〔日〕三崎良章:《五胡十六国基础的研究》,汲古书院2006年版,第226—231页。不过如前所述,西晋的天下秩序同样继承汉代,承晋与承汉仅为历史论述与五德服色的差异,追根究底仍是相同的天下空间。尽管前赵与汉国继受的正朔不同,但汉与西晋的疆域范围大抵接近,因此前赵建构的天下范围实与汉国雷同。

从另一个角度观察,刘曜虽然曾经更改国号与正朔继承对象,但在统治权上仍然继承刘聪,也就是名义上拥有对华北多数势力的统治权。刘曜即位之初,亦曾册命石勒为赵王,尽管随即取消成命,仍可看出刘曜认为石勒是自己的臣下,此一认知也影响刘曜在册封诸侯时的策略。

刘曜即位之初,许多宗室诸侯已死于靳准之乱,刘曜“征诸宗室皆进封郡王”[2]《晋书·刘曜载记》,第2685页。,反映刘曜即位之际宗室人数较少的现实。因此刘曜册封诸侯之际,继承刘聪时期诸侯的比例甚低,等同重新安排封国的分布范围,建立以诸子为中心的封国体系。职此之故,刘曜诸子的封爵并不限于战国国名,也包括汉晋郡名,两者比例近1:2(详见附表3“前赵时期封爵表”),显然刘曜已不执着于战国国号,而是采用汉晋时期常见的以郡为国方式进行册命。刘曜时期不仅是更改了国号与五德次序等部分,对于爵制体系与天下秩序的方针也有所调整。究其原因,应是刘曜称帝之际,华北政治情势与疆域范围已趋于稳定,刘曜不需再借助将诸子册封以战国国号的方式,确立自身天子的威信所致。

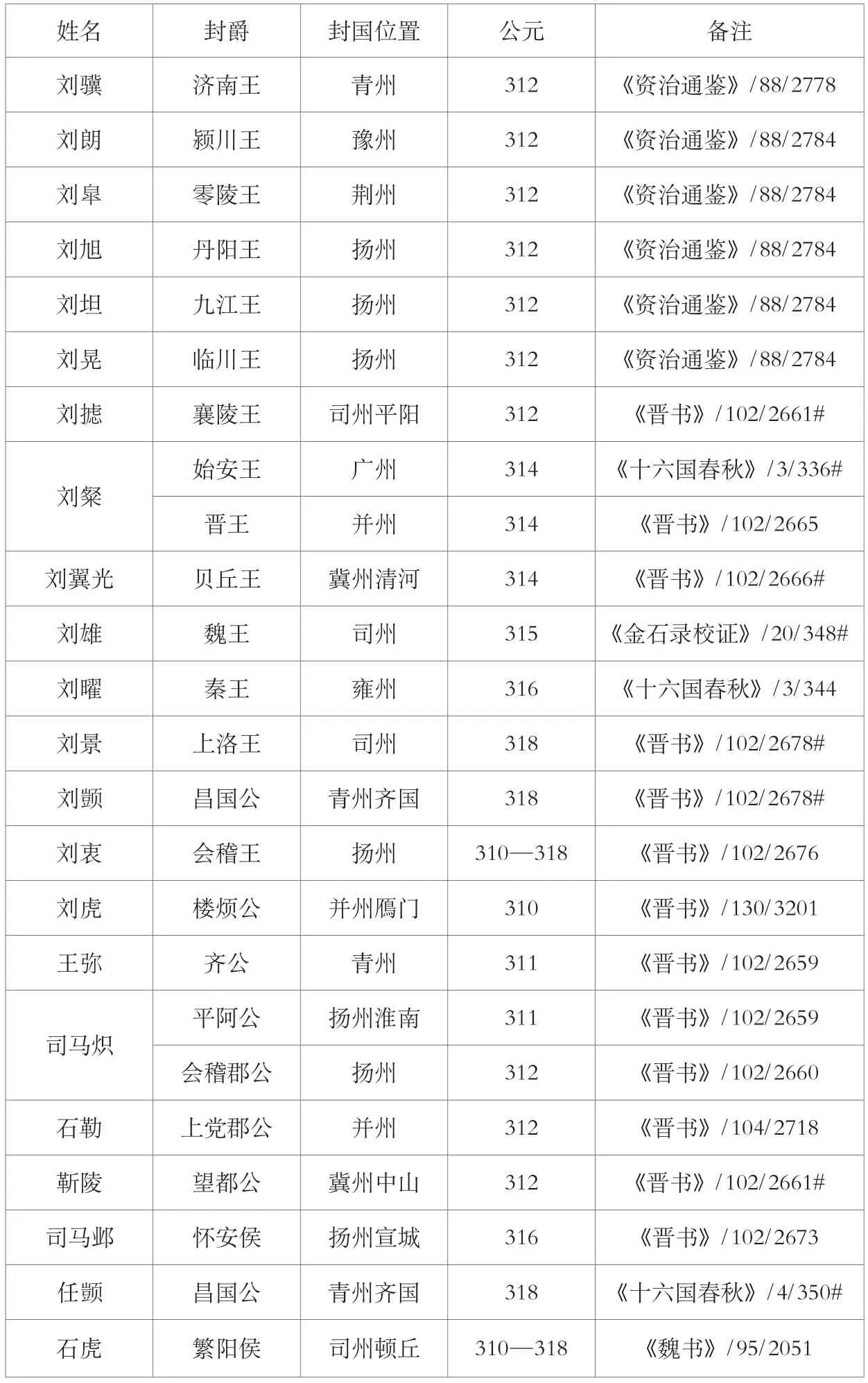

附表3 前赵时期封爵表

不仅如此,对照图4“前赵时期册封示意图”,前赵封国位于东晋疆域的比例远小于汉国时期,位于前赵疆域内的封国数也不多,多数封国集中于黄河中下游地区,也就是后赵的疆域之内。石勒原为汉国属臣,曾接受刘渊、刘聪授予的官爵;而刘曜的皇位是承继刘聪而来,对刘曜来说,石勒理应继续向其尽藩臣之礼。刘曜弭平靳准政变后,曾册命石勒为赵王,石勒也同意接受此一册命,后因刘曜反悔,以致两方反目。这代表石勒原将成为刘曜名义上的藩臣,刘曜也希望与石勒缔结君臣关系。尽管前赵的国力不如后赵,且两国自始至终的关系都非常紧张,但既然石勒原为刘曜之臣,那么石勒所统辖的区域,理论上也属于前赵的疆域。因此刘曜大量册命宗室与大臣于后赵疆域,除了继续宣示对天下的所有权外,也包括黄河下游为前赵属地的观念,以及刘曜将优先平定后赵的想法。

图4 前赵时期册封示意图

至于在后赵方面,如前所述,后赵的建立者石勒原本长期为汉国属臣,名义上并未自立。亦即石勒与刘渊的发展方向不同,刘渊从起兵之初,就以南匈奴王室、汉代刘氏之甥的名义建国,并以此为天下之主的号召;而石勒则是长期臣属于刘渊与刘聪,最初并未建构自身的天下体系。由于石勒掌握河北一带,刘渊、刘聪皆陆续册命石勒官爵,刘聪甚至曾册命石勒为陕东伯,“得专征伐,拜封刺史将军守宰列侯,岁尽集上”[1]《十六国春秋辑补·后赵录二》,第92页。所谓陕东伯的“伯”,乃指诸侯之长,而非五等爵的伯爵。,可说是对现状的追认。[2]石勒在建兴二年以前所获得的爵位,有汲桑授予的忠明亭侯,刘渊授予的汲郡公、刘聪授予的上党郡公等。此外刘渊建国之初,曾同时给予石勒汲郡公、平晋王的爵称。但如前所述,刘渊受魏晋制度影响,遵循“异姓不王”的原则,所以平晋王可能较接近异族王爵,而非诸侯王的概念。因此刘聪改授石勒陕东伯,除了追认现状外,也借机收回原来平晋王的称号,在名实上都做到“异姓不王”。尽管如此,由于石勒的爵为郡公,所以石勒授予臣下爵位时,最高只能到达侯爵,而不能有等同石勒的公爵存在。职此之故,石勒在称赵王以前,并未大规模地册封臣下,目前较确切的信息,是石勒于314年封张敬等11人为“伯子侯”,开始授予自己的臣下爵位。[3]此处所云“伯子侯”,是伯子男之误,或是指伯子男与列侯等爵,目前无法确知。《十六国春秋辑补·后赵录二》,第91页。其后,刘曜继位,原已遣使封石勒为赵王,旋即反悔,并诛杀石勒使者,石勒遂与刘曜反目,并言“赵王、赵帝,孤自取之,名号大小,岂其所节邪”[4]《晋书·石勒载记上》,第2729页。,遂自称赵王,建立与前赵抗衡的后赵政权。

石勒最初仅称赵王,在礼仪、官制等各个方面,都尚未到达等同皇帝或天王的高度。例如在纪元方面,是“依春秋列国、汉初侯王每世称元,改称赵王元年”[5]《晋书·石勒载记下》,第2735页。;石勒又立社稷、宗庙,而未祭天郊祀等。若就制度层面来说,石勒称赵王时期,可归类为不臣属于任何势力的诸侯国。而石勒与刘曜同样以赵为国号,两国又反目成仇,因而石勒同样也将诸侯册命于前赵疆域之内,以象征前赵所辖区域也将为后赵所有。

直到330年,石勒派兵平定前赵,获得前赵的传国玺等礼器,石勒才正式改称赵天王、行皇帝事,并“论功封爵,开国郡公文武二十一人,侯二十四人,县公二十六人,侯二十二人,其余文武各有差”[1]《晋书·石勒载记下》,第2746页。,进行大规模的分封,可谓正式确立了后赵的天下秩序。

石勒过世后,子石弘继位,宗室石虎大权在握,遂废石弘为诸侯,自立为天王。当时的诸侯虽然没有实际封国,但是名义上的制度依旧井然有序。例如石虎即位后称大赵天王,原本的亲王贬封为郡公,藩王贬封为县侯,百官爵位也随之调整。[2]《晋书·石季龙载记上》,第2765页。《晋书·石季龙载记下》,第2785—2786页。《十六国春秋辑补·后赵录九》,第145页。《资治通鉴·晋纪十七》,中华书局1956年版,第3010页。石虎在死前数月即位为皇帝,再次将诸子晋爵为郡王,群臣的爵位也随之提升。[3]《晋书·石勒载记下》,第2746页。而石虎在345年的时候增置女官,“公侯七十余国皆九等”,可知当时的公侯国即有超过70国,再加上伯子男,数量应超过100国乃至200国。由此可见,石虎时期的诸侯并非仅属缘饰,而是拥有实际的意义。

石虎死后,后赵因继承问题引发内战,石鉴、石遵、石祇陆续称帝,最后的胜利者则为石虎的养子石闵(即冉闵)。石闵原为汉人,继位后采取排除胡人的举措,遂再度引发内战,并为前燕慕容氏所灭,后赵政权就此完结。石闵为了笼络禁军,大量授予殿中员外将军与关外侯等官爵;及至石闵即位,为了酬谢功臣李农,乃超封李农为齐王,又以李农四子为郡公。这些举措都不是后赵常规的制度,显示后赵末年的紊乱局势也反映在爵制之上。

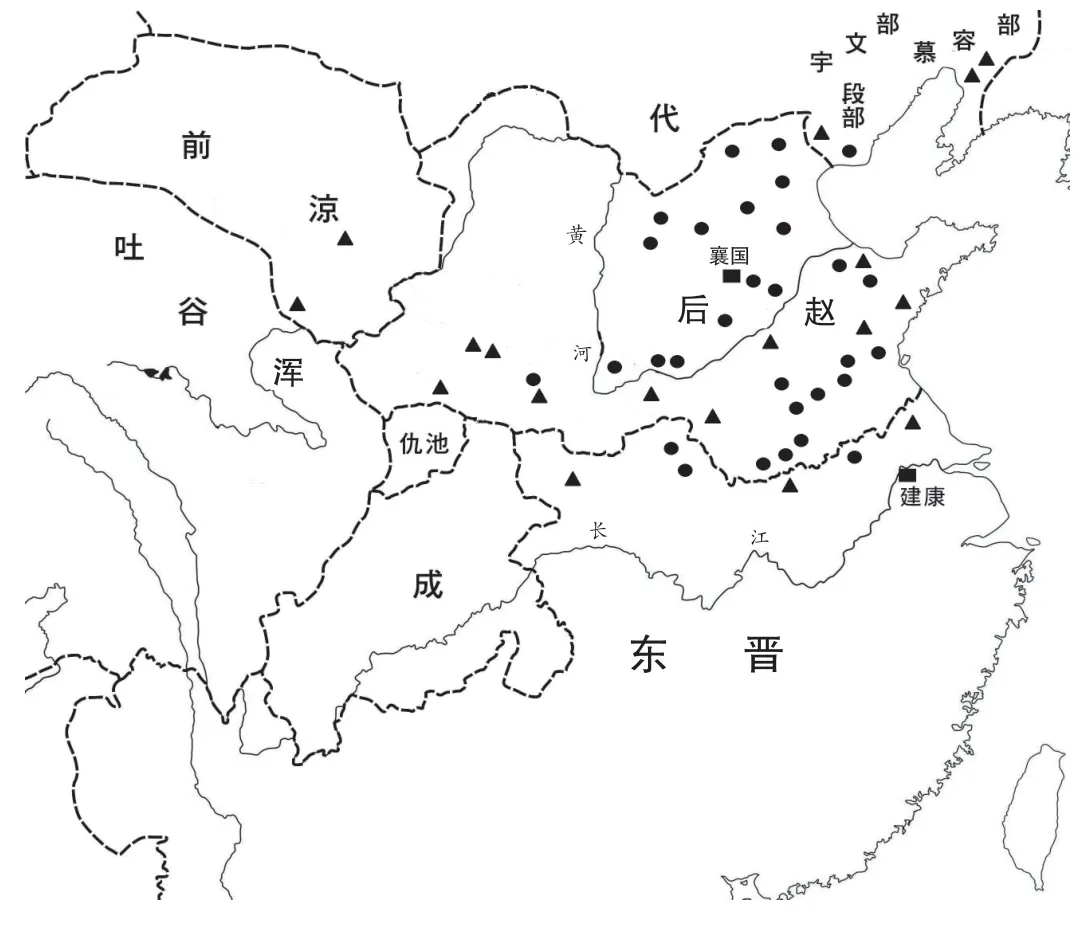

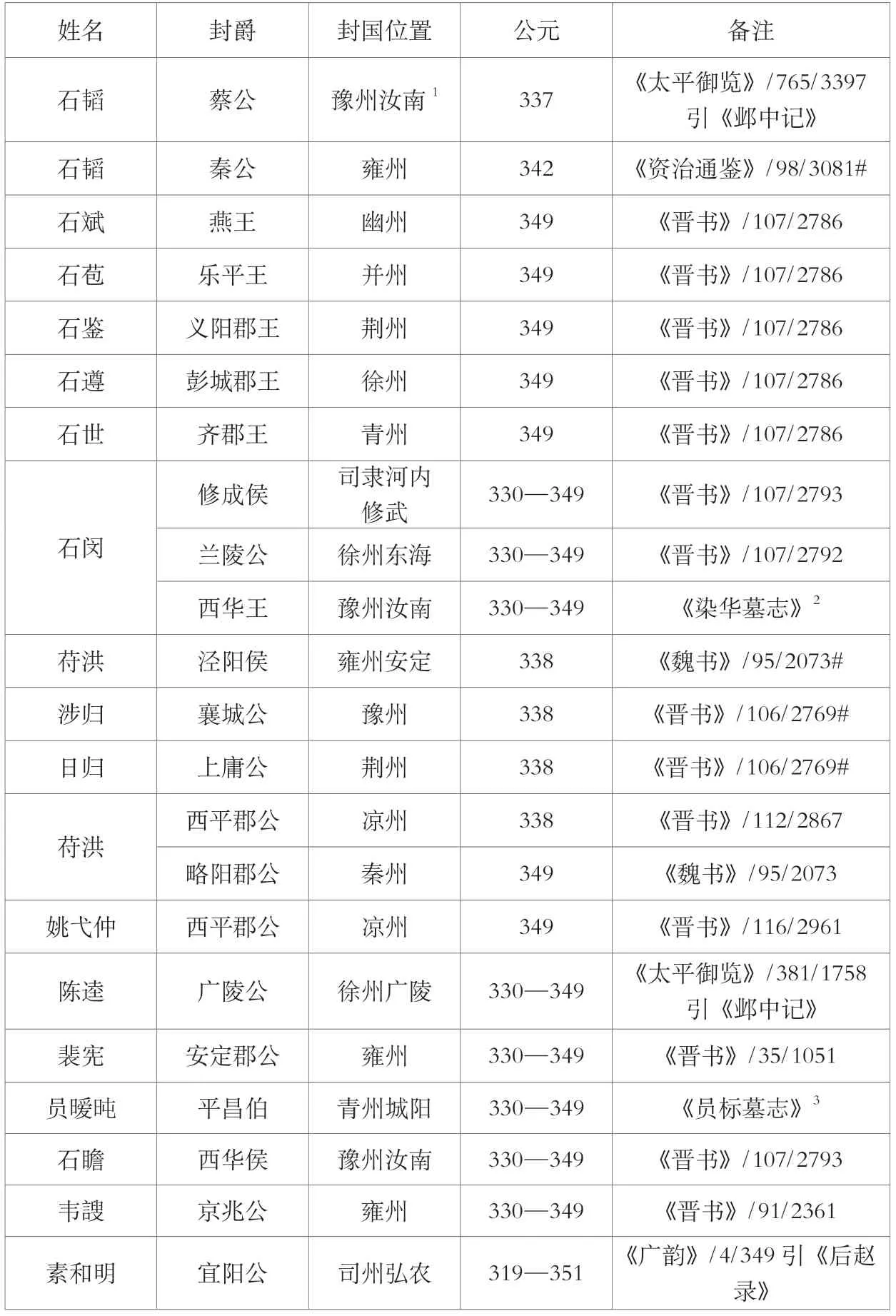

综观整个后赵时期的封国分布,大致以黄河中下游以及淮北为主,几乎没有长江以南的封国,相关资料可见附表4“后赵石勒、石弘时期封爵表”、附表5“后赵石虎时期封爵表”、附表6“后赵末年封爵表”,以及图5“后赵时期册封示意图”。如前所述,黄河中下游与淮北自汉晋以来就是封国的集中处,又为后赵立国以来的核心地区,后赵的统辖范围,包含传统封国集中的冀、青等州,可以说后赵在一开始就有地利之便,使封君与封国契合的比例大增,因此后赵封国位于辖境以外的比例远低于前赵。而后赵封于较南方的封国,皆位于后赵与东晋的边界[1]根据图5,后赵部分封国实位于赵晋边界以南,然而后赵与东晋边境时常爆发大小规模战役,边界南北移动为常见之事,不需过于拘泥。相较之下,确切为东晋疆域的长江沿岸,则全无后赵安置的封国,更显示后赵的册封刻意回避东晋疆域。,显示后赵较前赵更彻底地避开东晋的疆域,将封国全数安置于后赵可控制的范围以内。

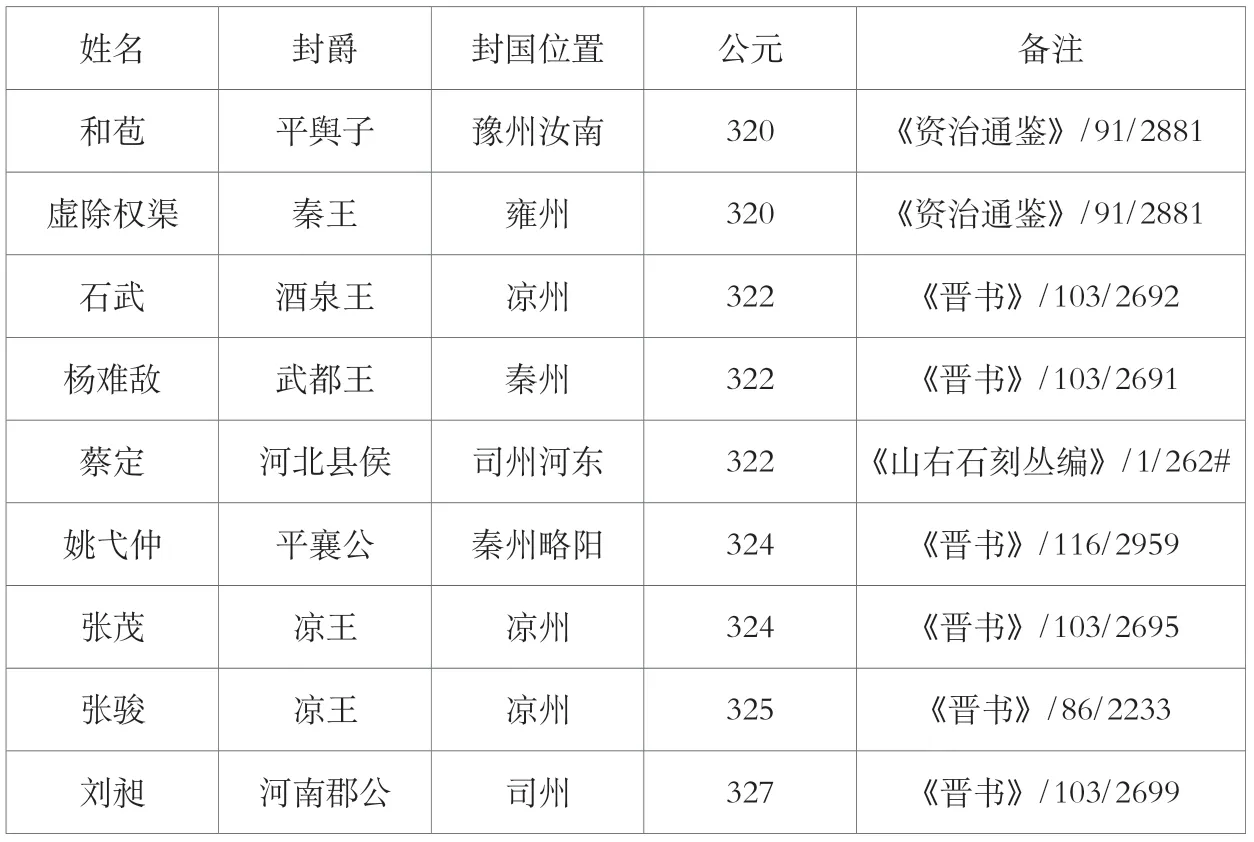

附表4 后赵石勒、石弘时期封爵表

附表5 后赵石虎时期封爵表

附表6 后赵末年封爵表

图5 后赵时期册封示意图

后赵在册封诸侯时,改以自身支配范围为封国,不再出现吴、楚之类的南方封国名称。这可能是肇因于后赵建立之初,即已拥有较稳定的政治体系与疆域;其后攻灭前赵,更领有大部分华北地区,国势明显优于刘渊、刘聪时期。因此后赵不须再利用诸王名号宣称对“天下”的所有权,遂改以实际统治范围来决定封王封国。

五、汉赵时期的虚封、实封与刺史

以上对于汉赵时期的政治局势与封国概况进行简要分析,接下来要进一步探讨汉赵时期其他与封国相关的具体课题。刘渊起兵之初,虽然打着“恢复汉室”的大旗,但刘渊面对的是以司马氏为中心的西晋朝廷,自身势力完全无法相提并论,刘渊为了争取天命与人心,借由推动各项礼、法、官制,作为自身拥有天命的象征。职此之故,刘渊在建国之初就大封诸侯于各地,但诸侯王无法与封国建立直接关系,只能实行虚封之制,以因应理想天下秩序与现实政治环境脱节的矛盾。至刘聪继位,汉国已逐渐控制华北地区,后赵更是华北的主要支配者,已可让大部分的宗室诸侯获得衣食租税。但前后赵似未借此推行实封之制,应有其他原因。

西晋时期,地方大员多由宗室诸王与重臣担任,在爵位以外已同时有都督诸军事、将军号与刺史等官职,晋武帝甚至一度将诸王的封国与都督区对应至同一地区。[1]参见唐长孺:《西晋分封与宗王出镇》,收入氏著:《魏晋南北朝史论拾遗》,中华书局2011年版,第124—141页。诸王有封地,有食邑,有国官,有时甚至与封国内的士族建立良好关系。[2]如司马睿为琅邪王时,与王导往来密切,遂有日后王导佐司马睿立足江东之事。参见田余庆:《释“王与马共天下”》,收入氏著:《东晋门阀政治》,北京大学出版社2005年版,第1—14页。但这种诸王与封国间的密切关系,至十六国时期出现了本质上的改变。

十六国前期的统治模式,主要是少数民族以部落统治的方式,将各地人民迁徙至首都附近,分配给同部落的贵族。在汉人聚集之处,另设立郡县统治汉人,也就是所谓的胡汉分治。[3]陈寅恪对胡汉分治的解释是,胡族部落系统以大单于统治,主要用于作战;汉族编户则以皇帝治下的州郡系统统治,主要负责耕织。唐长孺指出,汉与前后赵时期,从各地强制迁移人民至首都周边,并以军事组织为单位管理分配人口,与游牧部落以落为单位相近。谷川道雄认为,五胡的统治者让宗室分掌军权,可说是部落联盟政体的延续;而统治者利用汉人士大夫阶层构筑官制与礼法等体系,则是为了要确立自身统治的正当性。参见万绳楠整理:《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》,黄山书社1987年版,第108—113页。唐长孺:《晋代北境各族“变乱”的性质及五胡政权在中国的统治》,收入氏著:《魏晋南北朝史论丛》,第151—155页。〔日〕谷川道雄:《南匈奴的自立及其国家》,收入氏著:《隋唐帝国形成史论》,李济沧译,上海古籍出版社2004年版,第41—48页。然而汉国与前后赵宗室贵族的主要经济收益,不是仰赖郡县征收租税,而是以实际掌握的人口进行生产劳动,并获得收入。汉晋爵制中的封国与食邑理念,需要官僚体系执行繁复的行政文书作业;而在兵荒马乱的十六国初期,不仅许多封国位于汉赵辖境之外,地方行政的运作恐怕也无法提供诸侯食邑租税,完整的实封制几乎没有付诸实践的空间。即使后赵已大抵平定华北,想推行实封制仍非易事,因此前后赵的封爵仍为有其名而无其实的虚封。

尽管如此,汉赵时期的封爵制度在礼制等规范方面,仍有相当的影响力。在前引史料中,石勒册命群臣为开国郡公、开国郡侯,石虎命公侯七十余国皆置女官等,显然当时存在名义上的诸侯之“国”,不能仅以虚封一词带过。[1]参见王安泰:《再造封建——魏晋南北朝的爵制与政治秩序》,第172—176页。前赵时刘曜下诏追赠崔岳等人官爵,并云“有司其速班访岳等子孙,授以茅土,称朕意焉”[2]《晋书·刘曜载记》,第2688页。,此处的茅土即为封国代称,亦是册封礼仪时的必要道具,显示前赵的诸侯仍有相应礼仪。而后赵石虎之子石宣谋杀兄弟石韬之际,告诉其所幸者云“汝能杀之,吾入西宫,当尽以韬之国邑分封汝等”[3]《晋书·石季龙载记下》,第2783页。,石韬当时的爵位为秦公,目前无法确定石韬的国邑租税是否由其封国秦国而来,或是由其他地区征收,但至少可以确定,石韬的秦公爵位拥有食邑。凡此种种,都显示汉赵时期的封国在制度上确有其事,不仅仅为单纯的虚封。由此亦可理解,汉赵时期的册封安排,应有其背后的意义。

在汉国时期,政治情势尚未稳定,刘渊为了建构自身兴汉灭晋的正当性,遂将封国分布于天下各地,以强调自己是天下之主。刘聪攻克洛阳后,更自认已成为独一无二的天子,进一步将诸子分封于各地,并冠以战国诸侯名号,作为平定天下的进一步宣示。至前后赵时期,西晋已宣告灭亡,东晋不足以构成威胁,因此前后赵在安排封国时,原则上不干涉南方的东晋,但也不仅限于前后赵的辖境,而是涵盖辽东、凉州等地。前凉张氏曾先后接受前后赵的册命官爵,与前后赵有着名义上的君臣关系,对前赵与后赵来说,凉州亦属自身所统辖的疆域。而前燕慕容氏长期与后赵为敌,名义上仅为臣属东晋的诸侯,并非与后赵分庭抗礼的对等敌国。因此与汉国相比,前后赵的统治者在册封诸侯时只回避了东晋(严格来说应为长江以南)的疆域,而对于华北的所有区域则同等对待,既设置刺史进行管理,也将其作为封地授予臣下。由此可知,前后赵所追求的优先目标是彻底平定华北,之后再解决东晋的问题,或许这也是前后赵策略性回避东晋疆域的主因。

既然汉赵封国分布的情形与国力成反比,那么汉赵设置刺史时是否也依循相似的原则呢?根据清代以来学者考证,刘渊时期已置雍(镇平阳)、幽(镇离石)、冀(镇广宗)、青4州,其中青州刺史王弥仅与刘渊建立名义君臣关系,其余三州皆位于刘渊的辖地之内,且与原本州郡无涉。至刘聪时期增至12州(包括司隶校尉),扣除新设的殷、卫、东梁、西河阳、北兖等州,目前可见刘聪时期沿用的汉晋州名共有司隶、雍、豫、并、冀、荆等7州,几乎全数位于华北,仅荆州原属长江流域。[1](清)洪亮吉:《十六国疆域志》,收入《二十五史补编》,中华书局1956年版,第4084页。前已论及,刘渊时期疆域尚小,所设州郡比例明显较少;至刘聪时直辖与名义臣属之地日增,因而在增设诸州的同时,名实也较为相符。而刘聪荆州治所位于洛阳,与汉晋荆州并无直接关系,可能是要象征王畿南方亦有州郡,以构筑完整的四方空间。

刘曜称帝之际,实际辖境仅有太行山以西地区[2]相关整理参见顾颉刚、史念海:《中国疆域沿革史》,第108—109页。,且与石勒已无名义君臣关系。不过刘曜时期所设诸州,不仅限于疆域之内,包含雍、秦、凉、朔、幽、益、并等州,在名称上遍布华北。[1](清)洪亮吉:《十六国疆域志》,第4084页。现有史料未见前赵有设冀、兖、豫、青、徐等位于后赵核心区域之州,除了史料不全的因素外,也可能是刘曜仍认为石勒为其臣属,因而刻意未于前赵境内置州,以免刺史“重迭”。与此同时,刘曜时期也未置荆州而改设益州(镇仇池),显示刘曜是为了在王畿长安以南设置州郡而置,与之前刘聪正可对照,加上北方新置的朔州,构成了以王畿长安为中心的四方。

后赵共设15州刺史,除了华北诸州外,也设置扬州与荆州刺史,设置范围较汉及前赵时期更为扩展。[2]同上书,第4095页。后赵已控制扬州与荆州的部分郡县,因而在该区域设置治所。相较之下,后赵没有掌控地处悬远的交州与广州,与位居益州的成汉无君臣关系,因而未置交、广、益等州刺史。由此可知,后赵的设置郡县原则,亦是因应现实政治局势与疆域位置而定。

根据以上整理,汉赵时期设置州刺史的特色,是普遍设置华北诸州,而尽量回避荆、扬、益、交、广等南方之州,且设州总数随着国力的加强而增加,与前述封国分布的情形相异。其原因在于,汉赵设置州刺史的同时,必须要设置刺史的治所,安排州之下的郡县,而无法任意设置。与刺史相较,汉赵时期的封爵仅有名号而无实际封国,不受实际疆域的限制,自刘渊开始,便陆续册命宗室大臣于南方郡县。至前后赵时期,国势相对较强,册命于南方的倾向反而有降低趋势,后赵国势最强,却几乎不见南方的封国,显示汉赵国势与封国分布呈现反向发展。

在汉国时期,刘渊与刘聪对抗的对象是以洛阳(后转移至长安)为中心的晋朝,且汉国疆域较小,册封的诸侯几乎都位于辖境以外,因此当时封国分布不须特别限制位置。至前后赵时期,东晋朝廷已然建立规模,与前后赵处于对峙局面。前赵与后赵已不须借由表面性的普封诸侯,来确立自身的正当性,因而不再重视册封诸侯于江南。而刺史在实质地方行政的意义较强,所以会随着国势的增强而增加,清楚显现了州与封国两种不同属性的地方政体,在现实政治上扮演了不同的角色。

六、小结

本文以汉国与前后赵为主体,分析此时期封国分布的发展与变化,简单归纳如下。

西晋末年,刘渊以南匈奴单于后裔的身份,起兵反抗西晋,建立汉国。刘渊身为匈奴后裔,为了争取人心,更为了宣示拥有天下的必要性与急切性,因而以匈奴与汉曾约为兄弟为名,立国号为汉,以汉王朝正统继承人自居。在天无二日的原则下,汉代设置的郡县当然属于汉国,只是尚未“收复”,日后仍将成为汉国领土。因此刘渊将宗室与大臣分封至汉代的疆域内(也就是曾设郡县之处),一方面宣示自己接续汉的天命、否定西晋的存在,另一方面也是王者领有九州的象征,如此对天对人都有交代。亦即汉国设定的天下范围,在最初就是完整而全面的汉代疆域。正由于刘渊建国之初无法施行实封制,反而造就了将封国安置于天下各处的可能性。

刘聪攻克洛阳,瓦解西晋政权的核心,向平定天下之路迈进了一大步。刘聪在平定洛阳后,大规模册命诸子为王,其中包含除韩国外所有的战国群雄国号,以及三国时期的吴蜀。从名称与象征意义来看,刘聪诸子封国已遍及汉代各主要区域,显然是刘聪有意之举。也就是说,刘聪利用诸子的封国位置,构筑“天下”内部秩序,建立自身为天下主的地位,具有强烈的政治宣示效果。不仅如此,刘聪时期扬州的封国比重显著增加,应有招安东晋官民的用意。

刘聪死后,刘曜与石勒因故反目,遂形成前后赵对峙。两国皆接续晋朝金德,而为尚黑的水德,册封的策略也随之调整。前赵已少有安置于南方的封国,后赵封国更是完全集中于华北,与汉国时期大相径庭。究其原因,应由于前后赵时期,晋朝已不再构成主要威胁,刘曜与石勒不必再借由册封诸侯于南方宣示自身正统。与此同时,前后赵皆将对方视作心腹之患,因而双方都将封国安置于对方的辖境以内,从而展现对对方的支配权,以及优先平定对方的意图。

综上所述,汉国国力未稳,为宣示自身领有天下,刻意将封国安排于各处;至前后赵时期,国势趋于稳定,遂不再执着将诸侯普封于天下四境。亦即汉赵时期的封国分布范围,与国势呈反比趋向。相较之下,汉赵时期未积极设置南方诸州,且设州总数随着国力的强化而增加。封爵与刺史的差异,表现出天下秩序与实质统治的相异倾向,也凸显两者在汉赵政治结构中扮演不同角色。

十六国时期的各政权,力图在一元的天下理念与复杂的内外局势中取得平衡,既能在礼法官制等方面对上天与官民有所交代,又能维系内政与外交的优势。汉赵政权以分封的形式展现对天下的支配权,尽管仅具虚名,诸侯与封国未有真正的联结,然而这样的封国空间分布,仍然在当时的政治秩序中具有重要意义。

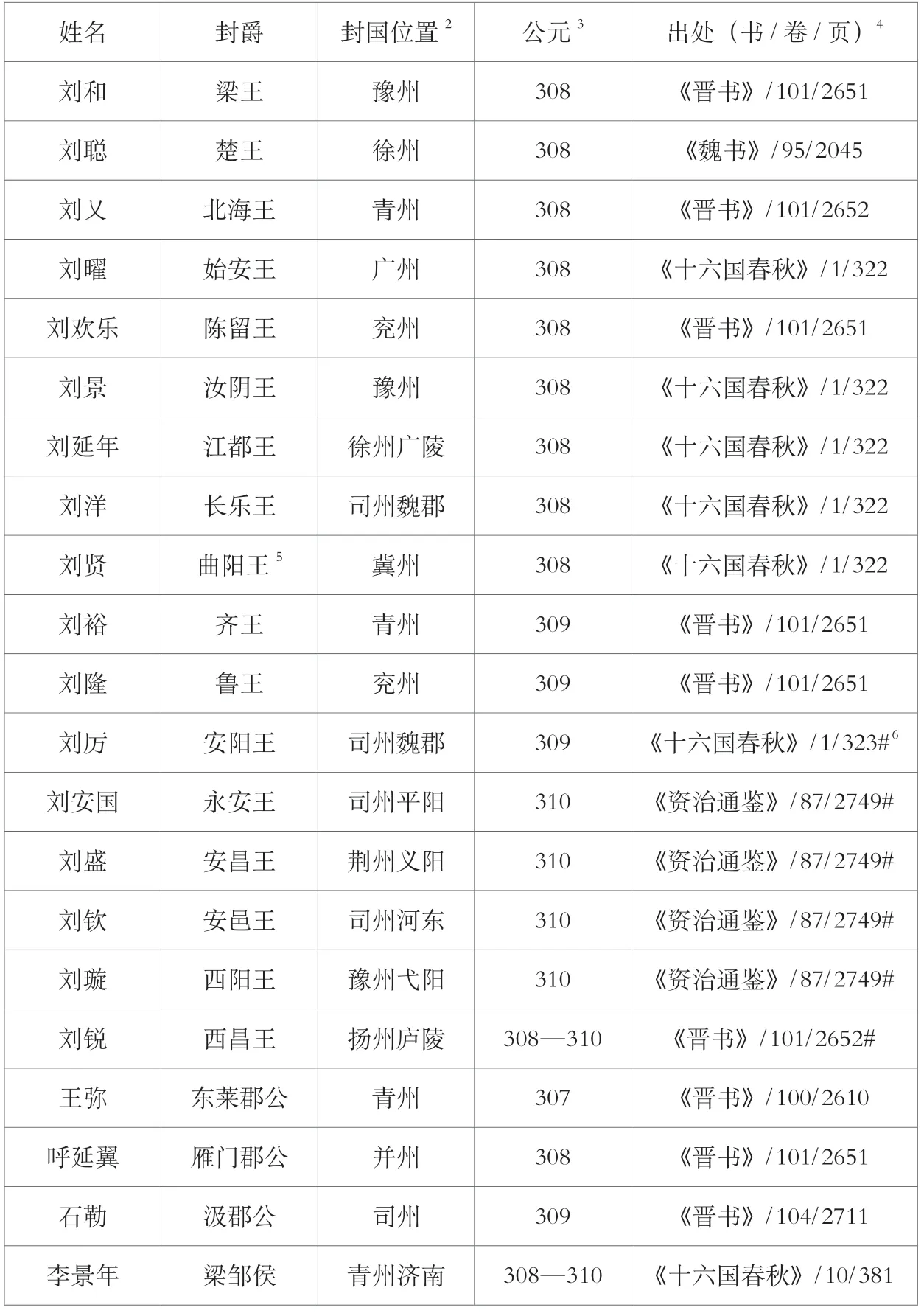

附表1 汉国刘渊时期封爵表1

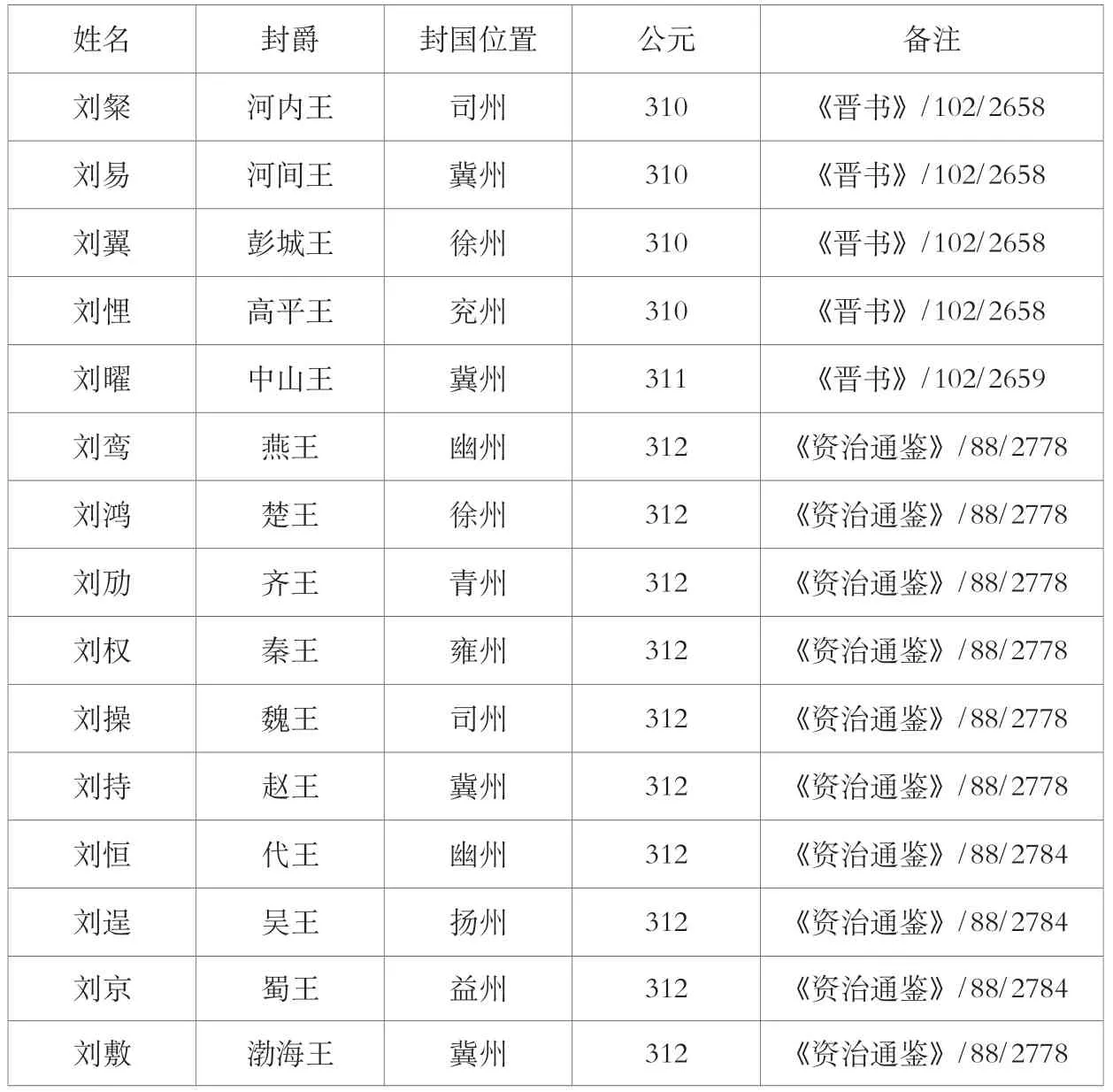

附表2 汉国刘聪、刘粲时期封爵表

续表

续表

续表

续表