基于地理核心素养培育的深度学习课堂建构

汤国荣

(绍兴市教育教学研究院, 浙江 绍兴 312000)

基于地理核心素养培育的深度学习课堂建构

汤国荣

(绍兴市教育教学研究院, 浙江 绍兴 312000)

《普通高中地理课程标准(修订稿)》将“人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力”确认为地理学科的核心素养,中学地理教育必须以地理核心素养的培育为课程目标。本文依据地理教育的学科特性,提出利用现代信息技术,创建自然、社会、生活化的学习情境,科学设计地理教学程序,让地理课堂“实起来、动起来、慢下来、静下来”,引导学生运用自主、合作、探究等学习方式开展课堂深度学习,以达成地理核心素养的培育目标。

地理;核心素养;深度学习;课堂建构

一、深度课改呼唤深度学习

2014年3月30日,教育部《关于全面深化课程改革,落实立德树人根本任务的意见》(教基二〔2014〕4号文件)指出:“课程是教育思想、教育目标和教育内容的主要载体,集中体现国家意志和社会主义核心价值观,是学校教育教学活动的基本依据,直接影响人才培养质量。”“统筹课标、教材、教学、评价、考试等环节。全面发挥课程标准的统领作用,协同推进教材编写、教学实施、评价方式、考试命题等各环节的改革,使其有效配合,相互促进。”有关于专家将此次深化课程改革的行动称之为“深度课改”,并定位于“发现教育的意义、学习的意义、生命的意义。”深度课改有着极其丰富的内涵,但对地处教育一线的教师来说,最需要关注的是“课堂”,尽力让教育的意义更好地在课堂上彰显,让知识的习得与核心素养的养成在课堂上邂逅[1]。

《普通高中地理课程标准(修订稿)》指出:“高中地理课程是落实‘立德树人’根本任务的重要载体,其总目标是使学生在一定程度上形成人地协调观,具备家国情怀和全球视野,增强社会责任感;使学生学会运用地理的综合思维、区域认知方法,认识、理解、解释人类生存的自然环境和人文环境的特点,以及一些地理事物和现象发生、发展的过程,寻找其中的规律;使学生初步具备地理实践力,将理论与实际密切结合,为未来学习和走向社会打下基础。”[2]如何落实这一课程目标,怎样设计地理教学程序以达成学生地理核心素养的形成等问题,理应成为中学地理教育工作者课堂践行的课题——以“改课”(改变课堂)回应“课改”(课程改革),课改之根只有扎在课堂的土壤中,才可能枝繁叶茂。地理核心素养的培养,一方面要有具体的课程来体现,另一方面要在课堂上通过教与学得以实现。回看2006年至今的普通高中地理课改会发现,真正触及课堂的、让学生课堂生态发生变化的,仍然是少数。而那些传统的、固化的教学方式实在无法支撑国家顶层设计给出的先进的课程思想与课程目标。

美国教育学家布鲁纳将学生的学习定位于两个过程:“学习存在表层和深层两个过程,掌握知识经验的过程是学习的表层,而通过知识形成一定的思考方式、学习态度,增强解决问题的能力和自信才是学习的深层,真正的学习应包括获取知识、发展能力和形成态度。”深度学习可以理解为是一种全身心投入、经历思维探索过程、获得深度体验的生命化深刻学习。其“深”表现在:学习态度一往情深,学习内容深得我心,学习方法深有体悟,学习过程静水流深,学习收获意味深长。深度学习不仅是学习知识,而且是学习知识背后的方法、思维方式、价值文化等,是指向能力及素养的学习[3]。

二、让深度学习扎根地理课堂

《普通高中地理课程标准(修订稿)》将“人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力”确认为地理学科的核心素养。这些地理学科核心素养非一朝一夕就能达成,需要中学地理教育工作者在整个地理教学过程中以人地观念为教学设计核心线索,以地理实践活动为重要学习方式,引导学生多角度多要素思考问题,帮助学生建立区域时空认知视角,强化地理学的综合性和区域性认识。地理深度学习的要义是以学生的学为中心,创设一种适合学生认知规律的自然、社会、生活等地理学习情境,引领学生通过自主学习、合作学习和科学探究,经历思维的磨练、方法的感悟和情感的体验。

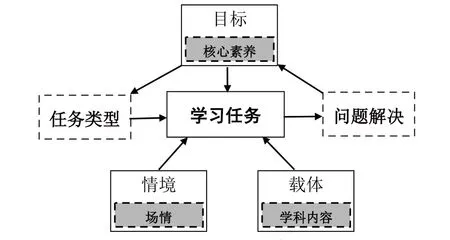

高中学生地理核心素养的培育和形成过程,需要教师从现实生活中选取学习素材,设计任务情境;引导学生在情境中体验,做中学,用结构化的知识去解决问题;经历典型的学习过程,从中获取提出、分析、解决问题的路径、策略等(见图1)。

图1 课堂教学设计基本流程

1.创设真实的学习情境——让课堂实起来

对陌生事或物的探究是人的本能之一,“知地明理”是地理教育的本质所在,在自然、社会、生活等寻找出具有地理性、地理味的学习情境,不但能激发学生的求知欲望和学习兴趣,而且有利于学生开展深度学习。

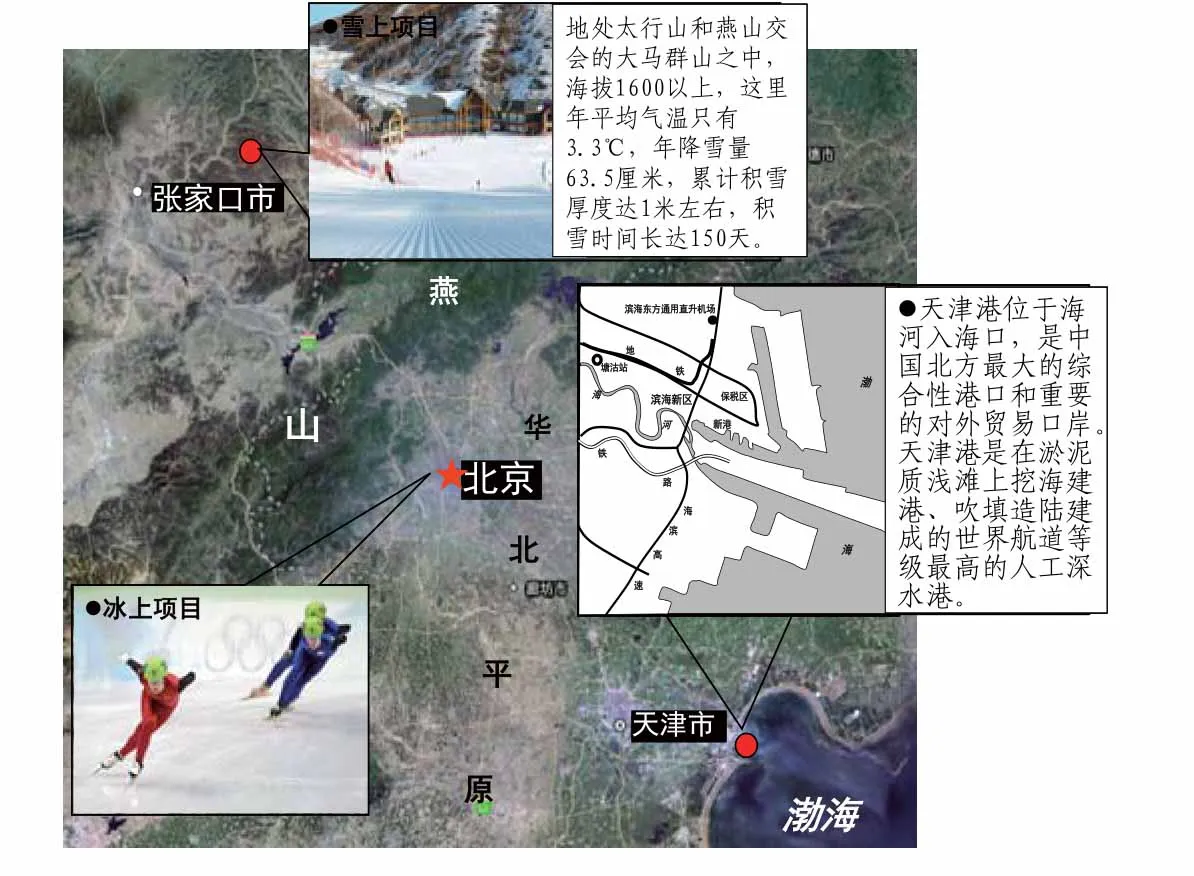

地理学习情境按其复杂情况,可分为简单、良好结构的学科化情境,如海陆风、城市风等热力环流情境等;整合、虚拟的学科化情境,如图2所示的流水沉积地貌分布等;复杂的、不良结构的现实情境,如联系生活实际的情境、联系生产实际的情境、联系地理学者的实地考察与研究案例的情境等。

图2 河流沉积地貌示意

在各类“地理情境”中,距离学生比较近的情境是学生的个人生活,其次是学校生活和休闲生活,然后是日常生活中遇到的地方社区和社会生活,比较远的是地理学术情境。学生的地理核心素养培育需要高度重视复杂的、开放性的真实问题情境的创设与应用,即任务尽可能地真实,并在一定程度上反映现实生活的复杂情境。让学生在真实复杂的情境中,感知新材料,形成新表象;理解新材料,形成新概念;以概念为基础,形成规律性的认识;对新材料的剖析,形成技能技巧;运用地理知识和技能,分析、解决、阐明真实的地理问题。

【情境教学案例Ⅰ】

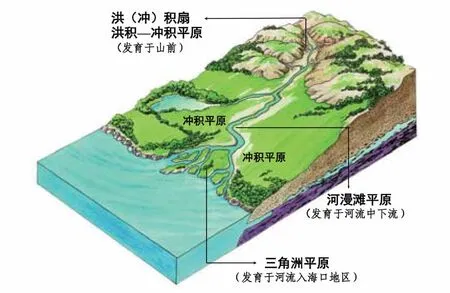

学习情境:2015年07月31日17时57分,国际奥委会第128次全会在吉隆坡举行,北京与张家口赢得2022年第二十四届冬季奥林匹克运动会的举办权。2015年8月12日23:30左右,天津滨海新区发生危险品仓库特别重大火灾爆炸事故,造成重大人员伤亡和财产损失。图3为北京、张家口和天津滨海新区位置图。

图3

知识载体:区域环境特征对人类活动的影响。

素养目标:①图像信息的获取与解读(区域认知);②人类活动的区位分析(综合思维);③危化仓库大火爆炸对环境的影响(人地协调观)。

学习任务:(合作、探究)①说明北京联合张家口市申办冬季奥运会的主要原因。②评析天津港成为中国北方最大的综合性港口的优势区位。③讨论天津滨海新区危险品仓库(有大量氰化物贮存)火灾爆炸事故发生后,对生态环境可能产生的危害。

本教学案例以“京津冀协调发展”为区域背景,以“北京联合张家口赢得2022年冬季奥林匹克运动会的举办权”和“天津滨海新区危险品仓库火灾爆炸事故”两大社会热点为教学切入点,设计相关学习任务,训练学生运用地理原理分析、解决实际问题的能力,并引导学生关注自然环境和人类社会的变化与发展。

该教学活动引用的学习情境真实、复杂,具有较强的时代性,可以较好地激发对学生地理问题的探究欲望;围绕“区域环境特征对人类活动的影响”开展教学活动,学习的主线明确,并富有思维性。当学生面对这些真实情境时,“北京为什么要联合张家口申办冬奥会?”“天津为什么会有这么多的危险化学品仓库?”“危化仓库的火灾爆炸会对当地环境和人类产生哪些威胁?”等思维的矛盾点就会自然喷发,教学活动顺着学生的思维活动和学科主干知识而展开,让学生感受真实情境,体验合作、探究的学习过程,从中获取提出、分析、解决现实问题的路径、策略等地理研究性学习的方法,提升地理的学习能力。

2.展开多样的学习活动——让课堂动起来

随着课程改革的深入推进,当前的地理课堂生态显然较课改前有所变化,在一些研讨课、评优课中,如“说一说”、“画一画”、“议一议”、“探一探”等浅表性的课堂学生活动已时有所见。但如果我们静心思考、透过课堂“热闹现象”的背后,看到的仍然是教师主导下的知识传递的课堂、技能训练的课堂,深层次的学生活动型课堂还是鲜有所见。

深度学习的地理课堂应是指向地理素养提升,需要教师克服传统的“教师本位”、“知识传递”、“技能培养”等教学理念,以学生为中心,精心挑选学习情境,科学设计学习活动,引导学生主动参与教学的全过程。通过自主、合作、探究等学习方法,在真实问题解决的过程中实现知识内化、能力培养和情感、态度、价值观升华,并得到学习的自信。深度学习的课堂应该是活动型的课堂,引导学生在做中学,学中做,让学生“耳动、眼动、脑动、手动、嘴动”,让体验与感悟成为学生课堂学习的主流。

【情境教学案例Ⅱ】

学习情境:MH370航班由吉隆坡国际机场飞往北京首都国际机场,于2014年3月8日凌晨在马来西亚与越南的雷达覆盖边界与空中交通管制失去联系。2015年7月29日在位于印度洋上的法属留尼汪岛发现了该飞机残骸。图4为MH370航班失联、搜寻和残骸发现的空间位置及该区域中的两幅景观图。

图4

知识载体:洋流分布及对环境的影响。

素养目标:①图像信息的获取与解读(区域认知);②洋流对自然环境的影响(综合思维);③人类活动与洋流的关系(人地协调观)。

学习任务:(绘图、辩论、探究)①绘图:MH370航班开始失联时,北印度洋的主导风向与洋流流向;赤道以南印度洋流流系统。②探究:马达加斯加东海岸和澳大利亚西海岸洋流对气候影响的差异。③辩论:在留尼旺岛发现MH370航班飞机碎片后,媒体对当时搜寻区域的确认质疑不断,但搜寻专家仍然认为当初确定的搜寻区域是正确的。你持怎样的观点?并阐述理由。④讨论:由此案例的启示,人类在海洋上的各类活动应当如何处理废弃物?请简述原因。

本教学案例以“MH370航班失联、搜寻、残骸发现”为情境,将洋流相关知识的学习融合在真实的问题情境之中,以洋流的分布、洋流对自然环境和人类活动的影响为线索,根据情境信息预设绘制洋流分布、探究不同性质洋流与自然景观关系、辩论洋流与MH370航班残骸漂移、讨论人类活动与海洋环境保护等四方面的学习活动。

该活动设计抓住了情境材料中的矛盾点——“MH370搜寻区与残骸发现区”的不一致性,引导学生探究两地间的地理联系。通过学生的动手绘图、差异判断、观点辩论等主体活动,来实现“区域认知、综合思维”等地理核心素养的培育;通过对“人类在海洋上的各类活动应当如何处理废弃物?”这一问题的讨论,让学习活动得到升华,感悟到“人地协调观是人类必然的选择”。

3.选择精髓的学习内容——让课堂慢下来

目前,中学地理教师对教学内容处理的常态为“大容量、高密度、快节奏”,期望在有限的教学时间内让学生获得更多的知识,以实现教学容量的最大化。尤其是在现代化媒体支持下的课堂这一现象更为突出。“大容量、高密度、快节奏”的课堂教学生态,表面上让学生接触了更多的知识,但学生在快节奏的教学环境下,最好的角色是一位忠实的听众,或者是一位优秀的速记员。没有学生思考和消化的课堂不应是有效的课堂,“见多未必识广”, 教学应是一门慢的艺术,慢工才能出细活。荀子在《儒效篇》云:“不闻不若闻之,闻之不若见之,见之不若知之,知之不若行之;学至于行之而止矣。”意大利教育学家蒙台梭利也有一句名言:“我听过了,我就忘了;我看见了,我就记得了;我做过了,我就理解了。”

让课堂慢下来,选择精髓的学习内容,呈现学生感兴趣的材料,让他们去自我学习、自我发现、自我探索、自我构建、自我发展。地理教学内容非常庞杂,特别是在“区域发展” 的相关内容教学中,涉及区域内自然与社会的方方面面,处理不当易患“贪多、贪全”之病。精选区域发展中的核心问题,开展区域“主题探究式”教学活动,不失为是一种较为理想的教学方式。

【情境教学案例Ⅲ】

学习情境:全球种植加工番茄的区域主要在地中海沿岸、美国加州河谷以及中国的新疆、内蒙古和甘肃等地区。凭借丰富优质的原料和较低的生产成本,新疆番茄产业的发展具有很强的比较优势,番茄产量位居世界前三,番茄酱出口量约占全球贸易总量的1/4,图5为新疆番茄生产分布图。目前,新疆番茄酱主要出口市场有欧盟、俄罗斯和日本、韩国、沙特阿拉伯、中亚等,出口的大部分为大包装番茄酱,其次是小包装的番茄酱罐头;而具有较高附加值番茄类产品如番茄粉、番茄红素、番茄纤维等贸易量很少,还处在市场开拓阶段。

知识载体:农业区位与农业的可持续发展。

素养目标:①感知区域环境特点(区域认知);②特色农业的区位分析(区域认知、综合思维);③区域产业活动的可持续发展(综合思维、人地协调观)。

图5

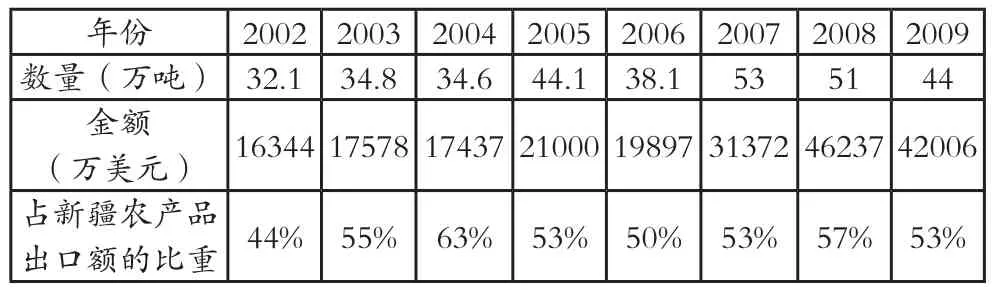

表1 2002年~2009年番茄酱出口数量及金额

学习任务:(合作、探究)①归纳新疆番茄种植的空间分布特点,并分析其自然区位。②与地中海沿岸、美国加州河谷等地相比,新疆番茄产业的发展具有哪些比较优势?并说明理由。③绘制2002年―2009年新疆番茄酱出口金额统计图(柱状或曲线),结合文字材料说出新疆番茄产业存在的主要问题,并对其可持续发展提出建议性的意见。

本教学案例以我国区域发展三大战略中的“一带一路”的核心区域新疆为学习对象,选取既能反映新疆环境特色,又能激发学生学习兴趣和探究欲望的“红色产业”之一的番茄产业可持续发展为学习情境。虽然该学习内容的切口很小,只涉及新疆农业发展中的一个缩影(番茄),却可以以“点”带“面”开展学习。学生通过对新疆番茄种植的分布特点、优势区位、存在问题、发展对策等问题的探究学习,从而把握新疆的自然环境特点、农业特色(绿洲农业、灌溉农业)和农业可持续发展的方向。

该学习活动设计以追求教学内容的“质”为主导,期望学生以小见大,举一翻三,通过对新疆“番茄产业”的学习,总体上对干旱地区农业可持续发展有一个正确而全面的体验与认知。该学习活动的开展,侧重于区域学习方法的掌握和区域可持续发展对策的探究,旨在引导学生学会运用地理综合思维、区域认知方法,认识、理解、解释人类生存的自然环境和人文环境特点,以及一些地理事物和现象发生、发展的过程,寻找其中的规律。

4.锤炼敏捷的地理思维——让课堂静下来

深度学习的价值取向是学生地理思维不断锤炼。深度学习的地理课堂应是充满着“浓郁地理味”的课堂,彰显出强烈的地理思维——空间思维与综合思维。让学生从空间的视角和综合的视角透视身边的地理现象与地理问题。让课堂实起来、让课堂动起来、让课堂慢下来,其最终目标是追寻思维型的地理课堂。通过“情境—问题—探究”等教学流程,构建起“以学生地理知识掌握为教学活动的基本点,以学生地理思维培养为教学活动的根本点,以学生地理观念形成为教学活动的终极点”的思维型地理课堂。

地理思维是基于地理知识,产生于地理问题,并因为问题而得到持续不断的、深入的发展。地理思维的最终目的不囿于地理知识,而在于使地理问题得以解决,并不断创新和发现。因此,地理教学不应是简单的知识传递过程,而是需要创设特定的学习情境,促进学生主动地建构地理知识、形成地理技能、发展地理思维的活动过程。

地理课堂的“动起来”是表象,“静下来”才是本质。“热闹”的课堂不利于学生对地理问题的深度思考与探索,静思的课堂才有利于学生开展深度学习,调动学生“耳、眼、脑、手、嘴”等多种感观参与课堂学习的全过程,让学生经历地理思维的锤炼。

【情境教学案例Ⅳ】

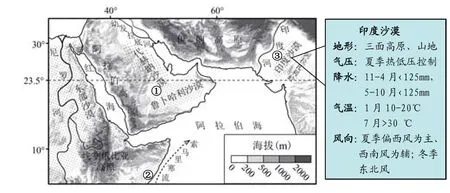

学习情境:热带沙漠气候大致分布在南北回归线高压带控制下的大陆内部和西岸,以非洲北部、亚洲阿拉伯半岛和澳大利亚沙漠区为典型。在副热带高压带或信风带控制下,全年干旱少雨,气温很高。图6为世界某一区域热带沙漠气候分布图。

图6

知识载体:气候的分布与成因。

素养目标:①气候分布规律(区域认知);②气候形成原因(综合思维)。

学习任务:(合作、探究) ①据图描述热带沙漠气候的分布规律。②推测热带沙漠气候控制区域自然环境特点。③探究图中①、②、③地热带沙漠气候的形成原因。

本教学案例紧扣地理普遍规律性中的特殊现象:热带沙漠气候大致分布在南北回归线高压带控制下的大陆内部和西岸,但图示区域内的索马里沙漠却分布于大陆东岸,印度沙漠却分布于夏季印度低压中心附近。该教学活动涉及的地理问题对于高中学生来说具有较大的学习难度,可能超出了学生的知识掌握的范畴,但对于学生的区域认识方法和地理思维培育却是一个良好的载体。从情境信息看,索马里沙漠的形成与其夏季的离岸风和沿岸寒流存在相关。印度沙漠(塔尔沙漠)位于印度低压的中心附近,它的生成显然与其低层气流的性质相关。夏季,其西侧气流来自干燥的伊朗高原东部,下沉到印度平原,性质更加干燥;从北、东、东北方向来的气流也都在陆地上经过长距离的变性,有下沉运动。来自阿拉伯海的气流,因起源于阿拉伯海,还没有在海上充分变性就吹入印度平原,还不是湿润气流。基于气流的干燥性质,低压中心虽然有大气的强烈对流运动,也不足以产生降水[4]。

该教学活动以特殊地理事像为切入口,通过区域内气候形成的相关情境信息设置,引导学生通过对情境信息的加工处理,探究出特殊地理事象形成的原因。地理空间思维、综合思维、探究思维的训练为主导性教学目标。

[1] 褚清源.课堂改革的最后一公里在哪里[N].中国教师报, 2016-1-6.

[2] 普通高中地理课程标准(修订稿)(初稿)[S].普通高中地理课程标准修订组, 2016.

[3] 褚清源.深度课改改什么,如何走向深度学习[N].中国教师报, 2016-1-22.

[4] 盛承禹.世界气候[M].北京∶气象出版社, 1988.